- •ГБОУ ВПО «ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» МЗ РФ

- •«Смерть раньше 150 лет - насильственная смерть»

- •Immunitas - освобождение от податей

- •система иммунитета (иммунная или иммунокомпетентная)

- •Во внутренней среде организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость) находятся клетки и молекулы, специализирующиеся

- •Неспецифическая или естественная резистентность – способность организма

- •Факторы

- •Механические и функциональные факторы:

- •Некоторые конституциональные защитные барьеры

- •Нормальная микрофлора участвует в:

- •Угнотобиотов (высших организмов не содержащих микробов) отмечают:

- •Факторы, неблагоприятно влияющие на состав нормальной микрофлоры:

- •Клеточные факторы неспецифической защиты:

- •Барьерная функция лимфоузлов

- •Основная функция воспаления - отгородить микробов и их токсины, попавших в ткани организма,

- •Клетки системы мононуклеарных фагоцитов (моноцитарно-макрофагальной системы) выполняют в организме двоякую функцию

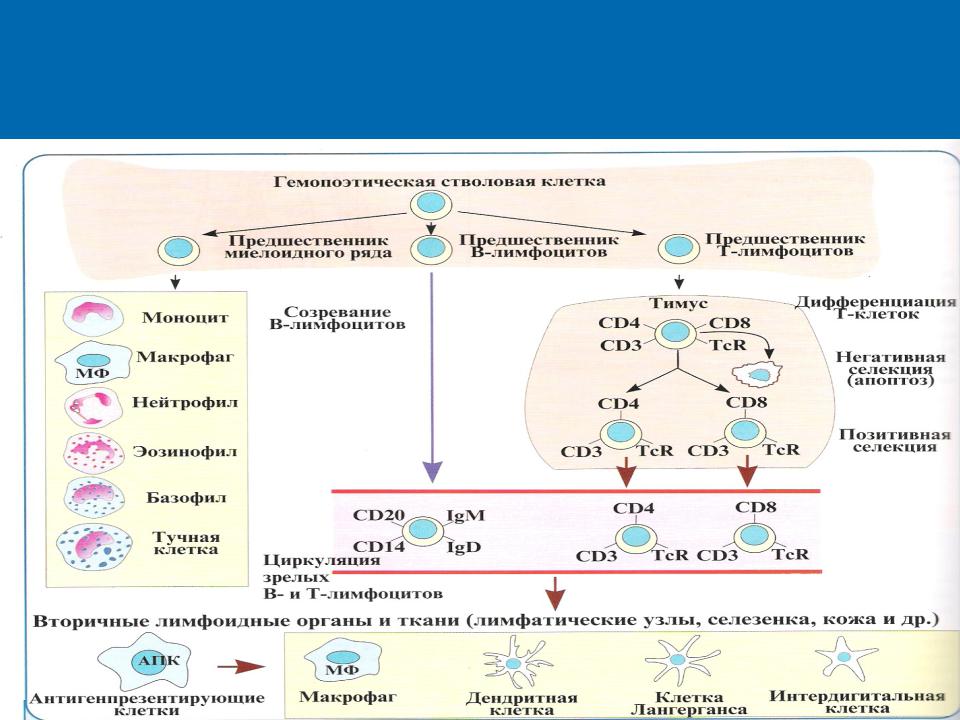

- •Развитие клеток иммунной системы

- •суточная порция моноцитов, покидающих кровяное русло, в тканях распределяется

- •Клетки системы мононуклеарных фагоцитов (моноцитарно- макрофагальной системы) :

- •Развитие клеток иммунной системы

- •Функции тканевых макрофагов:

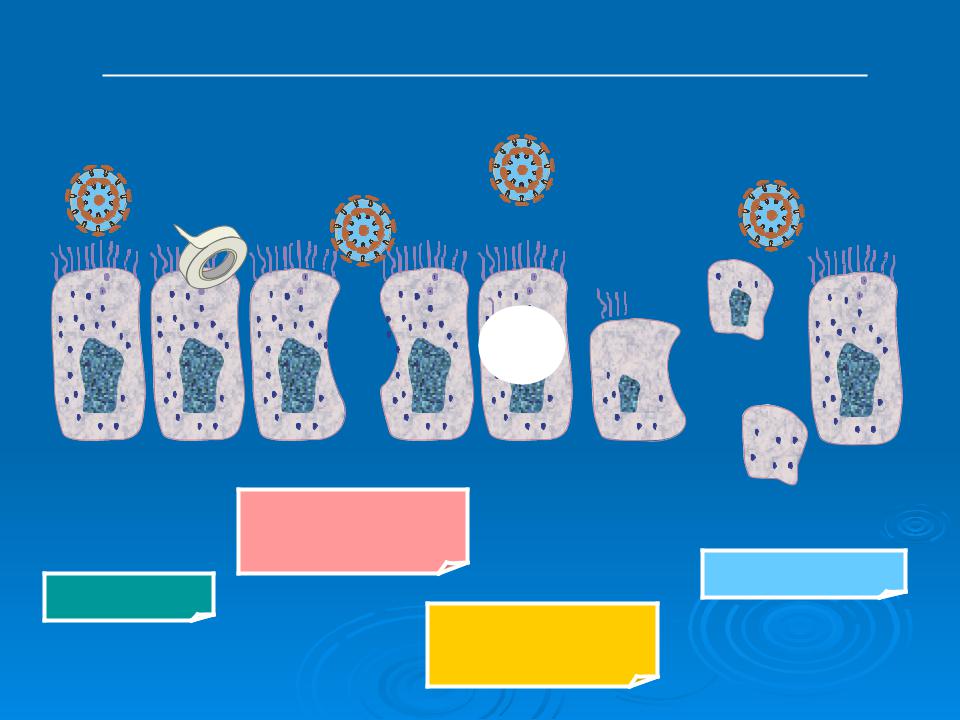

- •Проникновение ВИЧ через слизистую оболочку

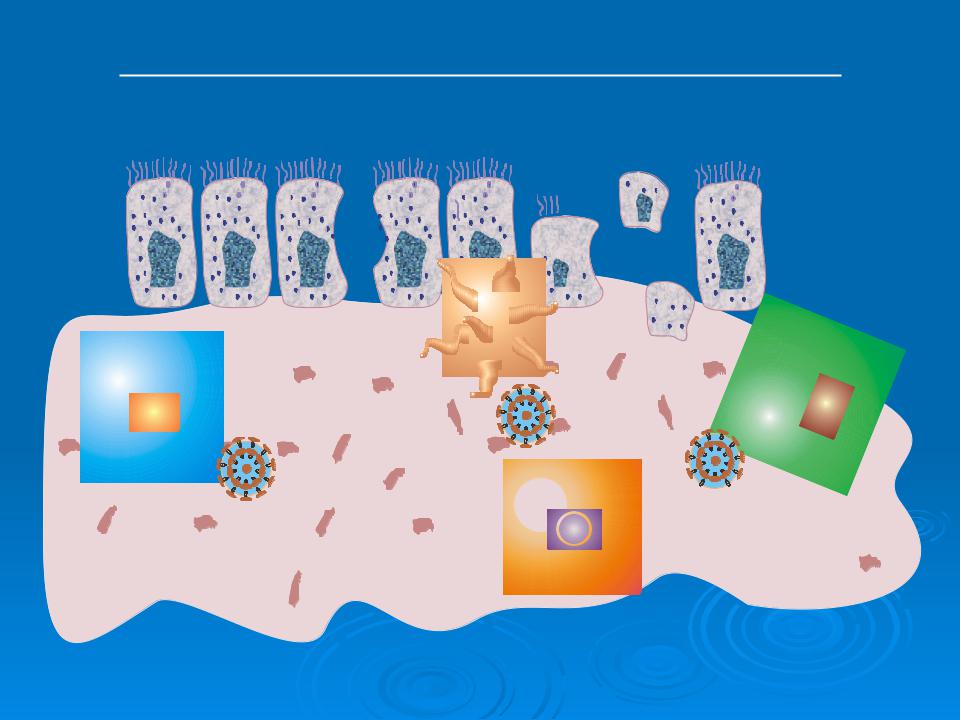

- •ВИЧ и иммунные клетки слизистой оболочки

- •Явление фагоцитоза было открыто И.И. Мечниковым (1845- 1916) в процессе наблюдения за личинками

- •Этапы фагоцитоза

- •фагоцитоз

- •Адгезия [от лат. adhaesio, приклеиваться]

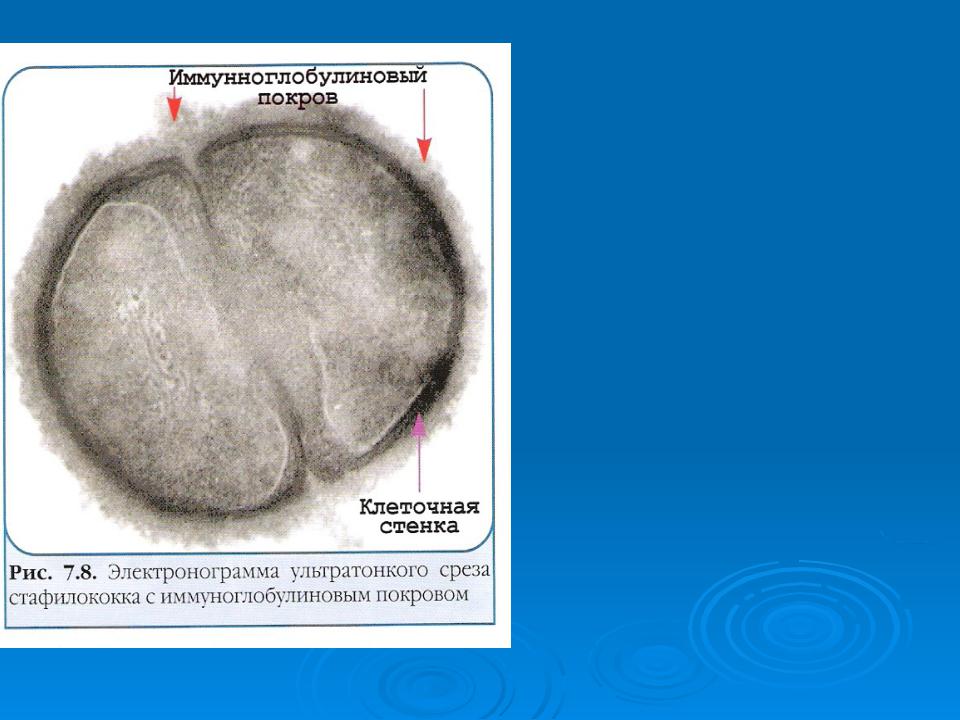

- •Опсонины делают

- •Отсутствие этих рецепторов приводит к резкому снижению функциональной активности фагоцитов (например, врождённый дефицит

- •Фагоцитоз. Схема участия опсонинов в фагоцитарных реакциях

- •Вещества, содержащиеся в лизосомальных гранулах, могут разрушать чужеродные вещества двумя механизмами:

- •фагоцитирующие клетки способны секретировать:

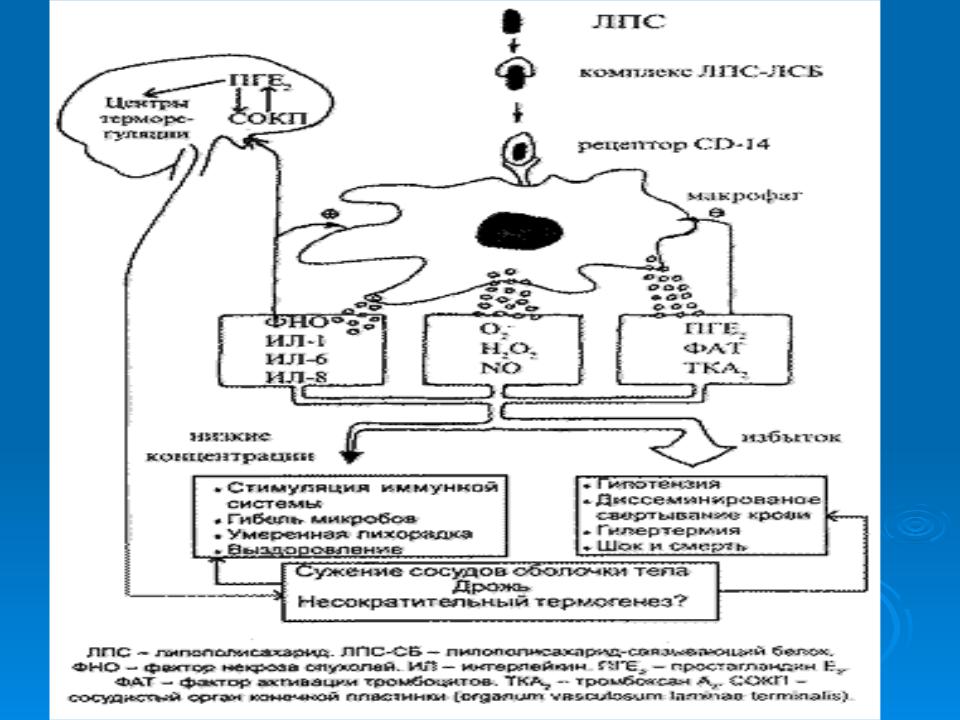

- •Центральная роль макрофага в иммунитете

- •Наряду с моноцитами и тканевыми макрофагами, в

- •Основные функции нейтрофильных гранулоцитов:

- •Основные функции эозинофильных гранулоцитов (эозинофилы):

- •Базофильные гранулоциты периферической крови (базофилы) и тканевые базофилы (тучные клетки)

- •киллерные клетки

- •Естественные киллерные (ЕК-клетки)

- •Еестественные киллеры и ВИЧ-инфекция

- •Киллерные – К-клетки

- •Лимфокинактивированные киллерные – ЛАК-клетки

- •Белки, принимающие участие в обеспечении неспецифической резистентности

- •Комплемент

- •Биологические функции комплемента:

- •Активация комплемента по:

- •Схема путей активации комплемента

- •Активация комплемента

- •Естественные AT («антигеннезависимые», «неспецифические» AT) составляют до 7% общего количества Ig в сыворотке

- •Лизоцим – фермент ацетилмурамидаза

- •sIgA может активироваться и присоединять комплемент по альтернативному пути, присутствует в секретах, слизистых

- •Кинины — низкомолекулярные пептиды (олигопептиды), увеличивающие проницаемость сосудов и высвобождение медиаторов полиморфно-ядерными фагоцитами.

- •Лейкотриены и простагландины, их метаболиты

- •Лактоферрин - железосодержащий транспортный белок, синтезируется в гранулоцитах.

- •Лактопероксидаза - термостабильный фермент

- •Благодарю за внимание

Развитие клеток иммунной системы

Функции тканевых макрофагов:

локомоторная

-хемоаттрактанты: фрагменты системы комплемента, глобулины сыворотки крови, лимфокины, продукты деградации фибрина, коллагена и различных клеток

-факторы, ингибирующие миграцию тканевых макрофагов, задерживают клетки в очаге воспаления: интерферон, гиалуроновая кислота, активатор плазминогена, ингибиторы трипсиноподобных протеиназ и др.

секреторная

секреторные продукты: ферменты (нейтральные протеазы и кислые гидролазы), компоненты комплемента, ингибиторы ферментов, реактогенные метаболиты кислорода, биоактивные липиды (простагландины, лейкотриены, факторы хемотаксиса для лейкоцитов).

фагоцитоз – процесс поглощения чужеродного материала, его разрушение и выведение из организма. Клетками,

разрушение и выведение из организма. Клетками,

ответственными за эту функцию, являются моноциты и нейтрофилы

Проникновение ВИЧ через слизистую оболочку

межклеточные

щели

трансцитоз |

микротравмы |

|

эндоцитоз- экзоцитоз

ВИЧ и иммунные клетки слизистой оболочки

Т-хелпер (CD4+)

дендритная |

клетка |

макрофаг

макрофаг ЦТК

ЦТК

(CD8+)

Явление фагоцитоза было открыто И.И. Мечниковым (1845- 1916) в процессе наблюдения за личинками морской звезды. В 1908 г. Илья Ильич Мечников совместно с Паулем Эрлихом был удостоен

Нобелевской премии по физиологии и медицине "за труды по иммунитету"

Нобелевской премии по физиологии и медицине "за труды по иммунитету"

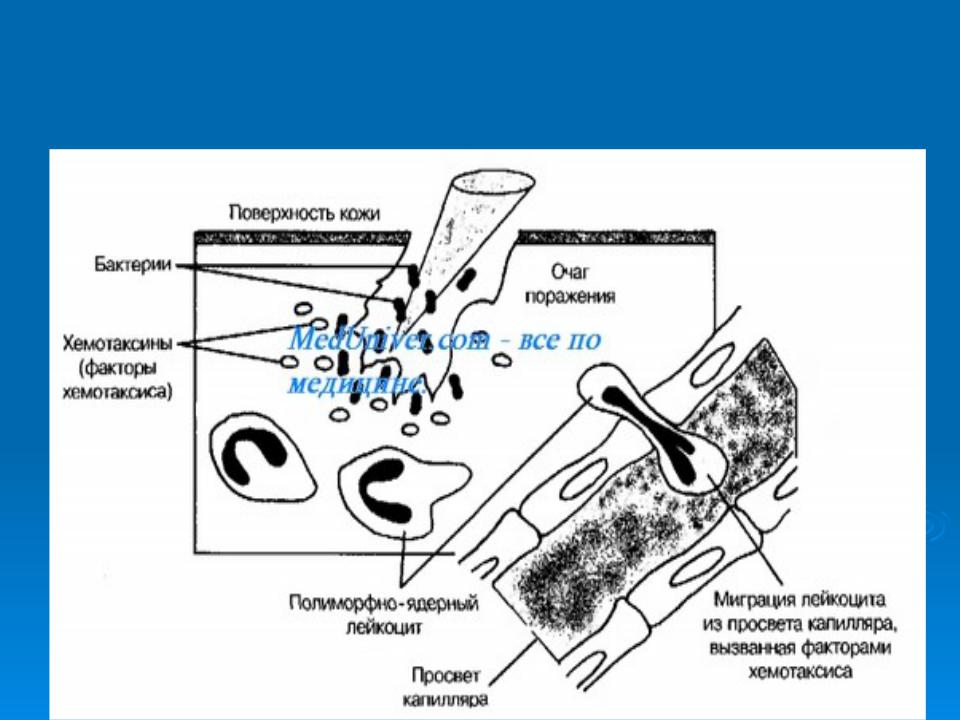

Этапы фагоцитоза

Активация фагоцитирующей клетки;

хемотаксис, то есть ее продвижение по направлению к объекту, который вызвал ее активацию;

прикрепление к данному объекту (адгезия);

собственно заглатывание этого объекта;

переваривание, или процессинг, поглощенного

объекта. При отсутствии последнего этапа фагоцитоз нарушается и носит название незавершенного

фагоцитоз

Адгезия [от лат. adhaesio, приклеиваться]

Жгутики позволяют микробам быстро перемещаться в жидкой фазе, а фагоциты не умеют «плавать», но хорошо бегают, то есть свои поглотительные свойства они способны реализовывать только на какой-либо плотной поверхности (например, на эпителии).

Опсонины [от греч. opson, лакомство]: AT, C3b, фибро-нектин, сурфактант, обволакивают микроорганизмы и существенно ограничивают их  подвижность.

подвижность.

Опсонины делают

поглощение более эффективным, что связано со стабильностью взаимодействий опсонинов с соответствующими рецепторами (к Fc- фрагментам, компонентам

комплемента, фибронектину и др.) на мембране

комплемента, фибронектину и др.) на мембране

фагоцита.