центры происхождения

.pdfВестник ВОГиС, 2007, Том 11, № 3/4 |

561 |

ЦЕНТРЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ

Н.П. Гончаров

Институт цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск, Россия, е-mail: gonch@bionet.nsc.ru

До настоящего времени гипотеза Н.И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений и географическом распределении их генов – путеводная звезда «охотников за растениями». Первые экспедицииН.И.Вавиловаиегосотрудниковбылипредпринятынетолькодлясборасемянвозделываемыхкультуриихсородичей,ноидляпоискановыхформрастенийспризнаками,которыедолжны были существовать исходя из его «Закона гомологических рядов в наследственной изменчивости». Ревизиитеориицентровпроисхождения,выполненныеЕ.Н.Синской(1969),П.М.Жуковским(1970), А.И. Купцовым (1971, 1975), в отличие от ревизии J. Harlan (1971), оказались не перспективными в стратегическом плане. Сам же Н.И. Вавилов рассматривал центры происхождения шире – и как центры формообразования, и как центры разнообразия возделываемых растений. Оценивая идею центровпроисхождениякультурныхрастений,оннебезгордостиговорил,чтоимбылавзятатрудная задача«мобилизациирастительныхресурсоввсегоземногошара».Ксожалению,впоследнеевремя проблема центров происхождения интенсивно не разрабатывалась.

|

Больше экспериментов и меньше теорий – вот |

|

девиз ближайшего времени |

|

Э. Баур (1913, С. 306) |

Поиск мест происхождения культурных |

привело Н.И. Вавилова к гипотезе центров |

растений, а также проблема распространения |

происхождениякультурныхрастений.Имбыло |

уже доместицированных растений вызывает |

показано, что возделываемые растения имеют |

живейший интерес исследователей по мень- |

не только предельные границы распростране- |

шей мере последние 200 лет. В 1805 г. один из |

ния, но и конкретные ареалы (Вавилов, 1926). |

создателей географии растений А. Гумбольдт |

Приэтомбылиисследованыусловияиистория |

(1936),интересовавшийсяпреждевсегосвязью |

земледельческих культур разных континентов |

культур с климатическими условиями и с оро- |

(Грумм-Гржимайло, 1986). Сбор сортового |

графией страны, т. е. в основном c физической |

разнообразиябылпредпринятсдвоякойцелью: |

географией,считалпроисхождениекультурных |

во-первых, для его эффективного использова- |

растений «непроницаемой тайной». |

ния в селекционной практике страны всего, |

F. Stromeyer (1800) первым высказал гипо- |

что«наработало»человечество,во-вторых,для |

тезу о параллелизме в расселении дикорасту- |

подтверждения закона гомологических рядов |

щих и возделываемых растений. Со времен |

в наследственной изменчивости (Вавилов, |

А. Декандоля (1885) местами введения в куль- |

1935а, б). Н.И. Вавиловым с сотрудниками |

туру возделываемых растений исследователи |

были тщательно изучены намеченные еще |

уже традиционно стали считать районы произ- |

А. Декандолем (1885) возможные районы про- |

растания их диких сородичей, а их родиной – |

исхождения возделываемых растений (Щерба- |

места нахождения их в диком состоянии. В |

ков,Чикова,1970;Грумм-Гржимайло,1986).До |

концеXIXв.всистематикерастенийпоявляется |

этого времени экспедиции российских «охот- |

направление, учитывающее географическое |

ников за растениями» были немногочисленны. |

распределение таксонов (Коржинский, 1892). |

Например, в 1890-х гг. И.Н. Клинген во главе |

Объединение заложенных этим направлени- |

рядаэкспедицийпосетилобластидревнейшего |

ем взглядов с данными А. Декандоля (1885) |

земледелия и почти все крупные государства |

562 |

Вестник ВОГиС, 2007, Том 11, № 3/4 |

тропического пояса Старого Света (Клинген, |

культурных растений, были опубликованы в |

1960). В результате в Россию был привезен |

1924 г. под названием «О восточных центрах |

огромныйсортовойматериал,использованный |

происхождения культурных растений» (Ва- |

для интродукции, в том числе «Чайной экспе- |

вилов, 1924б), «Закономерности в изменчи- |

дицией Клингена» Департамента земледелия |

вости растений» (Вавилов, 1924а) и в 1926 г. |

Министерства земледелия и государственных |

подытоженывработе«Центрыпроисхождения |

имуществ были завезены семена и тысячи са- |

культурных растений» (Вавилов, 1926), вы- |

женцев чайного куста. |

двигавшейся на премию имени В.И. Ленина. |

В горных районах мира еще до середины |

В дальнейшем наибольшие изменения по мере |

ХХ в. сохранялись остатки древнейших земле- |

обработкирезультатовэкспедицийвносилисьв |

дельческих культур, поэтому при проведении |

основном в географическое размещение самих |

экспедицийН.И.Вавиловмноговниманияуде- |

центров происхождения и детализацию проис- |

лялихобследованию(Щербаков,Чикова,1970). |

хождениятехилииныхкультур(Вавилов,1927, |

Оказалось, что в горных районах, в то время |

1929, 1932, 1935б, 1940). Кроме того, работа |

уже имевших весьма ограниченное значение |

докладывалась в различных аудиториях – на |

в сельскохозяйственном производстве мира, |

V Международном генетическом конгрессе |

было сосредоточено наибольшее разнообразие |

(Берлин,сентябрь1927),Всесоюзномсъездепо |

сортов и форм культурных растений (Вавилов, |

генетике,селекции,семеноводствуиплеменно- |

1929). Представления Н.И. Вавилова о горных |

му животноводству (Ленинград, январь 1929), |

районах как местах, где происходил интенсив- |

IIМеждународномконгрессепоисториинауки |

ный процесс формообразования, аналогичны |

и техники (Лондон, июнь–июль 1931), Дар- |

биогеографическим идеям M.Wagner’a (1868), |

виновской сессии АН СССР (Москва, ноябрь |

считавшего горные районы «естественными |

1939) и конференции ботанических садов (Мо- |

опытнымистанцияминовыхрасообразований» |

сква, январь 1940). Работа была опубликована |

для растительного и животного мира, а также |

на английском и испанском (Vavilov, 1951a, b), |

и для человека. Имеется много косвенных |

а ее краткое изложение – на многих других |

данных в пользу того, что первые опыты воз- |

языках.ДинамикаизменениявзглядовН.И.Ва- |

делывания растений были приурочены именно |

вилова на число центров и их географическую |

к горным местностям, а уже оттуда этот опыт |

локализацию подробно рассмотрена в работе |

распространился на прилегающие равнины |

В.П. Алексеева (1984) и мы на ней останавли- |

(Ковалевский, 1931; Синская, 1969). Древний |

ваться не будем. |

земледелец, согласно Н.И. Вавилову (1926), |

В 1926 г. Н.И. Вавилов (1926) выделил пять |

жилвэтихрайонах,какиживетещедосихпор, |

центров происхождения основных полевых, |

незначительными изолированными группами, |

огородных и садовых растений, в 1940 г. – 20 |

и для него как земледельца горные тропики и |

очагов,сгруппированныхвсемьцентров(Вави- |

субтропики представляют исключительно оп- |

лов, 1940), причем в последней работе понятие |

тимальные условия. В настоящее время стало |

«центр» им было закреплено за основными |

известно, что центры наиболее продуктивного |

местамиихпроисхождения,понятие«очаг»–за |

земледелия не совпадают с центрами введения |

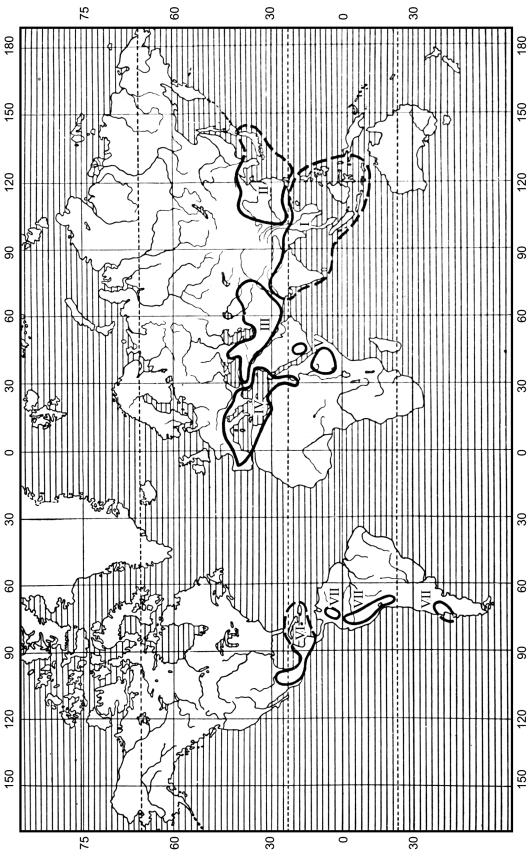

дополнительными (рис. 1). Все семь центров |

растений в культуру (Diamond, 1997, 2002). |

происхождения приурочены преимуществен- |

Н.И. Вавилов в основу своих исследований |

но к горным тропическим и субтропическим |

положил идею Ч. Дарвина о том, что «каждый |

областям: |

вид локализован в его начальном происхож- |

I) южноазиатский тропический центр с |

дении, эволюция исторична и поэтому знание |

тремя очагами – индийским, индокитайским и |

истоков вида, путей его географического рас- |

островным (острова Юго-Восточной Азии); |

селения имеет решающее значение в понима- |

II) восточноазиатский центр с двумя оча- |

нии путей эволюции, в овладении ее этапами, |

гами – китайским и японским; |

в прослеживании динамики эволюционного |

III) юго-западноазиатский центр с тремя |

процесса» (Вавилов, 1940, С. 60). Его исследо- |

очагами – кавказским, переднеазиатским и |

вания,относящиесякпроблемепроисхождения |

северо-западноиндийским; |

Вестник ВОГиС, 2007, Том 11, № 3/4 |

563 |

Рис. 1. Центры происхождения возделываемых растений – путеводная звезда советских «охотников за растениями» (из: Вавилов, 1940).

564 |

Вестник ВОГиС, 2007, Том 11, № 3/4 |

IV) средиземноморский центр с четырьмя |

несредиземноморскойАфрики.Быливыявлены |

очагами – пиренейским, апеннинским, балкан- |

существенные различия по наличию разно- |

ским и сиро-египетским; |

образия возделываемых растений в центрах |

V) абиссинский центр с двумя очагами – |

происхождения,таккаксуществовалимощные |

абиссинским и горноаравийским (йемен- |

естественные барьеры (горные системы, моря |

ским); |

и океаны) между ними, препятствовавшие |

VI) центральноамериканский центр с тре- |

на заре цивилизаций интенсивному обмену |

мя очагами – южномексиканским горным, |

возделываемыми видами между земледельче- |

центральноамериканским и вест-индийским |

скими народами. Наша планета никогда не |

островным; |

былазаселенаполностью:всегдасуществовали |

VII) андийский, или южноамериканский, |

территории,непригодныеималопригодныедля |

центр с тремя очагами – андийским, чилоан- |

жизнедеятельности человека (Алексеев, 1985). |

ским и боготанским. |

Параллельно развитию географических связей |

Для каждого из центров происхождения |

земледельческих культур исчезает изоляция |

Н.И. Вавилов (1926, 1935б, 1940) указал ха- |

культурной флоры. Введенные в культуру |

рактерный для него перечень основных видов |

отдельными народами растения мало-помалу |

возделываемых растений, распределив по 20 |

становятся достоянием всего человечества. |

очагам около 650 видов культурных расте- |

До «Центров происхождения культурных |

ний, из которых около 500 видов азиатского |

растений» Н.И. Вавилова (1926) Ф. Гребнер |

происхождения (Вавилов, 1966). Китайский |

(Graebner, 1911), на основе исследований |

центр является центром происхождения сои, |

Л.ФробениусаиФ.Ратцеляразработалтеорию |

гречихи, проса, гаоляна, ямса, редьки, виш- |

«культурныхкругов»ипредложилдискретную |

ни, сливы. Индийский центр дал рис, сахар- |

модельполицентрическоговозникновениякуль- |

ный тростник, ряд зернобобовых культур, |

туры. Согласно теории «культурных кругов», |

цитрусовые, манго, огурец, баклажан, чер- |

предметные и институциональные культурные |

ный перец, джут. Среднеазиатский центр – |

формы, возникая единожды и неповторимо, |

родина мягких пшениц, конских бобов, гороха, |

распространяютсяизтерриториальнолокализо- |

чины, льна, конопли, репы, моркови, чеснока, |

ванных очагов («культурных кругов») в другие |

груши, абрикоса. В Переднеазиатском цен- |

культурные общности, рассеиваясь и затухая, |

тре произошли ди- и тетраплоидные виды |

«как волны от брошенного в воду камня». Тео- |

пшениц, рожь, ячмень, инжир, гранат, айва, |

рияФ.Гребнераблизкаквавиловскойгипотезе |

алыча, черешня, миндаль, розы, мак, люцерна |

полицентрическогопроисхожденияземледелия |

посевная, клевер-шабдар, эспарцет. Со Среди- |

(Алексеев, 1984). Хотя не известно, был ли с |

земноморскимцентромсвязанопроисхождение |

этими работами знаком Н.И. Вавилов. |

сахарнойсвеклы,капусты,петрушки,маслины, |

Главные задачи всех экспедиций Н.И. Вави- |

рожкового дерева. Абиссинскийцентр – родина |

лова и сотрудников ВИРа – поиск и сбор семян |

хлебного сорго, бананов, кофейного дерева, |

культурных растений и их диких сородичей, |

тэффа(исследованияпоследнихлетуказывают |

выяснение границ и особенностей земледелия |

на несамостоятельность абиссинского центра, |

в различных районах Земли. «Детальное изу- |

культурная флора которого имеет либо перед- |

чение сортов с физиологической и морфологи- |

неазиатское, либо суданское происхождение). |

ческой сторон, исследование системы видов, |

На территории Северной Мексики и централь- |

разновидностей и рас и закономерностей в |

ных районов Северной Америки расположен |

изменчивостипривелонасквопросамопроис- |

центр происхождения кукурузы, хлопчатника |

хождении возделываемых растений. В поисках |

упланда, табака, тыквы. Родиной картофеля и |

недостающих форм в системах нам пришлось |

ананаса является Южно-американский центр. |

невольноподойтиквыяснениюгеографическо- |

Кроме того, около 3 % возделываемых видов |

гораспространениярас,разновидностейиквы- |

сформировались вне центров (Вавилов, 1940). |

яснениювопросаоцентрахформообразования» |

Позднейшие ботанико-географические иссле- |

(Вавилов, 1924а, С. 25). «Овладевая центрами |

дования выявили богатую культурную флору |

формообразования, исследователь овладевает |

Вестник ВОГиС, 2007, Том 11, № 3/4 |

565 |

преждевсегогенамикультурныхрастений»(Ва- |

тельное число эндемичных разновидностей, |

вилов, 1940, С. 18, 19). Собранные коллекции |

приуроченность которых к разным областям |

растений должны были дать обширный мате- |

«смазывает» дискретность формообразования |

риал для решения эволюционно-генетических |

(Peeters, 1988). В последнее время возросло |

проблем(Алексеев,1985),атакжезначительно |

число археологических и палеоботанических |

расширить исходный материал для селекции. |

данных, позволивших четче выявить картину |

Итак, в работах Н.И. Вавилова взаимопере- |

происхождения земледелия и усиливших вы- |

плетаются три концепции – Центры происхож- |

вод об его полицентрическом происхождении |

дения,Центрыформообразования(«пеклатво- |

(Smith, 2006). |

рения»)иЦентрыразнообразия(центрыгенов) |

Н.И. Вавилов считал, что центры «скопле- |

возделываемых растений. Выделение центров |

ния»геновкультурныхрастенийприуроченык |

происхождения базировалось на ботанико-гео- |

древнейшимочагамземледельческойкультуры |

графических работах, центров разнообразия – |

и что «путем детального изучения центров |

на камеральной обработке и полевом и лабо- |

скопления генов культурных растений, как бы |

раторном изучении собранного материала. Ди- |

фотографирования географического распреде- |

скретность формообразования возделываемых |

лениягеновпоЗемле,исследовательопределяет |

растений встретила и возражения (Шлыков, |

в настоящее время при помощи дифферен- |

1936), так как она автоматически приводила к |

циального ботанико-географического метода |

концепцииполицентрическогопроисхождения |

очаги генов культурных растений» (Вавилов, |

земледелия.C.О.Sauer(1952)высказалгипотезу |

1927, С. 351). Им было отмечено «скопление» |

моноцентрическогопроисхожденияземледелия |

доминантныхгеноввцентрахареаловвидаире- |

ипоследующегоегораспространенияповсему |

цессивных(мутантных)геновнаихпериферии. |

свету,котораявнастоящеевремяподкрепляется |

В последующем популяционно-генетические |

некоторымиданными(Zohary,1999).Гипотезао |

исследования покажут правильность такого |

том,чтоземледелиевозниклополитопно(«диф- |

наблюдения. П.М. Жуковский (1971) также |

фузная теория» Дж. Харлана (Harlan, 1971; |

усиливает«генетическуюсоставляющую»тео- |

Харлан,1973)),т.е.независимовразныхместах |

рии центров происхождения растений, вводя |

и у разных народов, также не доказана. Только |

термин «генцентр». |

в Африке отдельные виды входили в культуру |

Еслимонографическоеизучениесельскохо- |

по всему африканскому материку, а не в отде- |

зяйственныхкультурможносчитатьпродолже- |

льных районах (Daviеs, 1968). Хотя оказалось, |

нием работ регелевского Бюро по прикладной |

что в общем случае центры происхождения не |

ботанике (Гончаров, 2007), то идея поиска и |

соответствуютцентрамразнообразиядлязначи- |

сбора материала в центрах происхождения |

тельнойчастивозделываемыхрастений(Harlan, |

культурных растений является исключительно |

1992), однако у ряда важнейших для человека |

«know how» вавиловского Института приклад- |

злаков,втомчиследлямягкойпшеницыиржи, |

нойботаникииновыхкультур(позжеВсесоюз- |

они совпадают (Жуковский, 1971). Н.И. Вави- |

ного института растениеводства). Несмотря на |

лов отмечал, что центры разнообразия в ряде |

то что, по выражению Н.И. Вавилова, «теорию |

случаев могли иметь и вторичный характер. |

центров»вомногомпридется«чинить»,онадо |

Природа «рассыпала» полезные для человека |

сих пор является путеводной звездой для всех |

гены культурных растений не случайно – они |

«охотниковзарастениями».Болеетого,внасто- |

приурочены к определенным районам. Однако |

ящее время данные о центрах происхождения |

ареалы одних диких видов-сородичей куль- |

культурныхрастенийисследователисоотносят |

турных растений слишком широки, других – |

стаковымиорасообразованиичеловека(Алек- |

слишком узки, и Н.И. Вавилов (1926) делает |

сеев, 1985). |

гениальный вывод: области максимального |

Работы Н.И. Вавилова были прерваны и |

разнообразия форм культурных растений и |

до середины 60-х годов прошлого столетия не |

есть центры их происхождения. Кроме того, |

развивались. Более того, его последователи и |

для многих широко распространенных видов |

ученикивнеслипутаницувтерминологию,чем |

возделываемых растений характерно значи- |

существенноослабилипозициитеориицентров |

566 |

Вестник ВОГиС, 2007, Том 11, № 3/4 |

происхождениякультурныхрастений.Заметим, |

и их сородичи» (Жуковский, 1950, 1964, 1971). |

что и сам Н.И. Вавилов с ней окончательно не |

Следуетзаметить,чтоэтаработатакиосталась |

определился: вначале он использовал термин |

незавершенной – на карте центров, приведен- |

«центры» (Вавилов, 1926), под которыми фе- |

ной в последней редакции (1971 г.), показаны |

номен вошел в научную литературу, в более |

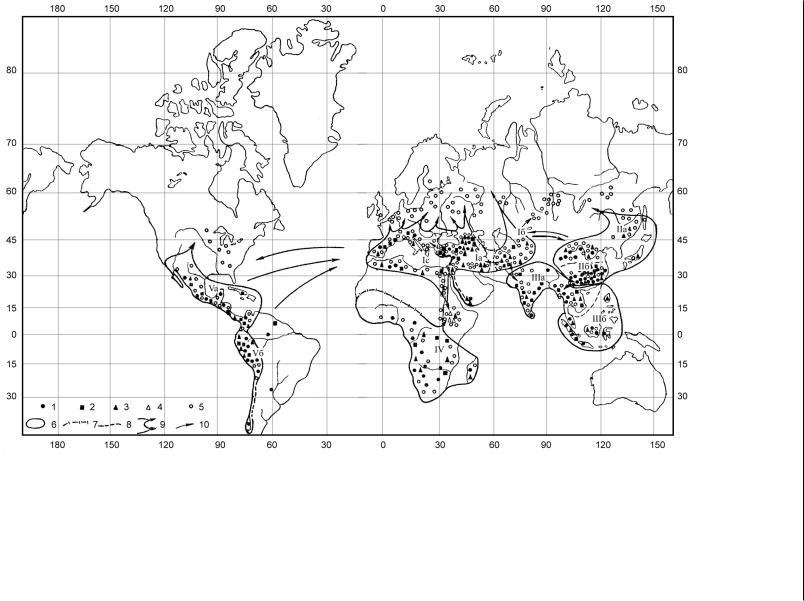

102 микрогенцентра (см. рис. 2), которые ав- |

поздних работах – часто заменял его на «очаги |

тором в тексте последовательно не описаны. |

зарождениякультурныхвидов»(Вавилов,1929, |

Принципиальным было увеличение числа |

С. 12), под которыми понимал области «макси- |

макрогенцентров,посравнениюсописанными |

мального скопления элементов разнообразия – |

Н.И. Вавиловым, до 12, причем были выделе- |

генов данных видов» (Вавилов, 1929, С. 7). И |

ны три новых мегацентра – североамерикан- |

только в своей последней, не самой известной |

ский, европейско-сибирский и австралийский. |

и не часто цитируемой, работе он выделил 20 |

Е.Н. Синская (1969) наоборот уменьшила их |

очагов, сгруппировав их в 7 центров (Вавилов, |

число до 5 «областей происхождения культур- |

1940).СогласноН.И.Вавиловуочагхарактери- |

ных растений», распадающихся на 10 подоб- |

зуетсябогатствомместнойфлоры,т.е.наличи- |

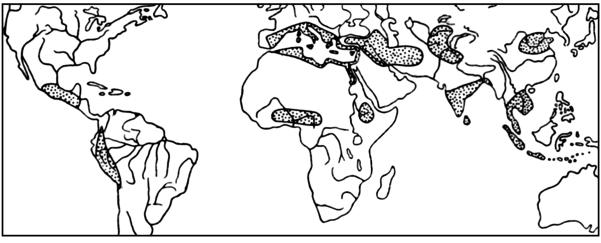

ластей (рис. 3). Многие подобласти вполне |

емпригодныхдлявведениявкультурурастений |

самостоятельны, и их объединение выглядит |

иналичиемдревнейземледельческойцивилиза- |

искусственным. Кроме этого, она выделила |

ции.Е.Н.Синская(1969)заменилававиловский |

«областивлияния»–принципиальноенововве- |

термин «центр» на термин «область», близкий |

дениедляобозначениябольшихрайоновбезса- |

по значению к используемому в ботанической |

мостоятельной по происхождению культурной |

географии термину «флористическая область» |

флоры.Вотличиеотвышеупомянутыхавторов |

(термин«очаг»пришелизисторическойлитера- |

А.И. Купцов (1971, 1975) использовал послед- |

туры).Однако,посколькуфеноменужевошелв |

нюю схему Н.И. Вавилова (1940), добавив в |

мировуюлитературуподтермином«центр»,то |

нее западносуданский центр происхождения |

еетерминологическиеизысканияимеюттолько |

культурныхрастенийвсоответствиисданными |

историческоезначение.П.М.Жуковский(1970), |

О. Шевалье с сотр. (см. Купцов, 1971, 1975) и |

оперировал терминами «микрогенцентр» и |

выделил ряд центров в качестве самостоятель- |

«макрогенцентр»,«покрыв»последнимиболь- |

ных, доведя их общее число до 10 (рис. 4). |

шую часть суши (рис. 2). Границы первых он |

Обобщая результаты изучения происхождения |

провел почти в строгом соответствии с грани- |

возделываемых растений, А.И. Купцов (1975) |

цами континентов (материков). J. Harlan (1971) |

рассматривает основные культурно-истори- |

указывает, что такое разрастание размеров |

ческиеобластиземногошарасогласноE.Werth |

макрогенцентров у П.М. Жуковского ослабля- |

(1930) (рис. 5) и выделяет у европеоидных |

ет саму идею центров, превращая ее в теорию |

народов с примыкающей к ним группой эфио- |

«диффузного происхождения» культурных ра- |

пов четыре очага: передне- и среднеазиатский, |

стений.Заметим,что«непомерное»увеличение |

средиземноморский, эфиопский. Монголоиды, |

размеров некоторых центров происхождения |

по его реконструкции, имели один азиатский |

культурных растений критики этой теории |

очаг – северокитайский и два американских – |

впервыеотмечаютусамогоН.И.Вавилова.как |

мексиканский и перуанский. У австралоидных |

пример, выделенный им центр происхождения |

народов юго-востока Азии земледелие разви- |

ячменя занимает половину территории всей |

валось автохтонно в двух очагах: индийском |

земледельческой Азии (Шлыков, 1936, С. 130). |

и индонезийском. Негроидные народы тро- |

Внастоящеевремяисследователитакжесчита- |

пической Африки имели только один очаг – |

ют более вероятным происхождение ячменей |

западносуданский. Поскольку последний у |

в двух независимых местах (Morrell, Clegg, |

Н.И. Вавилова отсутствовал, позволим себе |

2007).КонцепциюП.М.Жуковского,помнению |

привести основные растения, введенные в |

В.П. Алексеева (1984), нелегко оценить из-за |

нем в культуру – это африканский голозерный |

большихпринципиальныхизменений,которые |

рис, масличная пальма, орех кола, воандзу и |

онсамвносилвнее,триждыкардинальнопере- |

дагомейское того. При использовании деления |

рабатывая свою работу «Культурные растения |

на основные культурно-исторические обла- |

Рис. 2а. Эндемичные микрогенцентры происхождения культурных растений и их сородичей (из: Жуковский, 1971).

1–6 – Triticum monococcum var. hornemanni, T. timopheevii, T. militinae, T. persicum, T. macha, T. zhukovskyi; 7 – T. araraticum; 8–11* – Secale montanum, S. kuprianovii, S. vavilovii; 12 – Vavilovia formosa; 13–18 – Pyrus zangezurum, P. sosnovskyi, P. elata, P. voronovii, P. hyrcana, P. eldarica; 19 – Triticum sphaerococcum; 20 – Secale africanum; 21 – Avena abyssinica; 22 – Oryza glaberrima; 23 – Saccharum spontaneum (pro parte); 24 – Lupinus pilosus; 25 – Pyrus syriaca; 26 – Prunus ursina; 27 – P. prostrata; 28 – Crataegus sinaica; 29 – Pistacia palestina; 30 – Trifolium israeliticum; 31 – T. vavilovii; 32 – Triticum dicoccoides; 33 – Avena sterilis; 34 – Amygdalus nairica; 35 – Prunus rufa; 36 – Secale ancestrale; 37–Brassicacarinata;38–Gossypiumtimorense;39– G.cunninghamii;40–G.bickii;41– G.pulchellum;42– G.populifolium;43–G.costulatum;44–G.robinsonii;45–Eremocitrus glauca; 46 – виды Microcitrus; 47 – Malus turkmenorum; 48 – Pyrus turcomanica; 49 – Cerarus turcomanica; 50 – Gossypium areysianum; 51 – G. incanum; 52 – G. stocksii; 53 – Punica protopunica;54–Lathyrustingitanus;55–Fababona;56–Pyruscossonii;57–Lathyrusodoratus;58–Gossypiumbarbosanum;59–BetaprocumbensиB.webbiana;60–B.patellaris; 61 – Prunus floribunda; 62 – Oryza punctata; 63 – Gossypium anomalum; 64 – G. somalense; 65 – G. longiocalyx; 66 – G. triphyllum; 67 – G. herbaceum var. africanum; 68 – Citrullus lanatus, C. naudianus; 69 – Citrullus ecirrhosis; 70 – Vitis amurensis; 71 – Musa textilis; 72 – Juglans ailantifolia var. cordiformis; 73 – Gossypium armourianum; 74 – G. harknessii; 75 – G. lobatum; 76 – G. aridum; 77 – G. gossypioides; 78 – G. klotchianum var. davidsonii; 79 – Solanum lesteri; 80 – S. clarum; 81 – Cucurbita lundelliana; 82 – Agave sisalana; 83 – Solanum pepita; 84 – S. vallis-mexici; 85 – Prunus texana; 86 – Gossypium tomentosum; 87 – Lycopersicon minutum; 88 – Gossypium barbadense var. darvinii; 89 – G. raimondii; 90 – Solanum faleae; 91 – S. bucasovii; 92 – S. canasense; 93 – Juglans boliviana; 94 – Solanumcapsicibaccatum; 95 – Arachis menticola; 96 – Solanum sanetae-rosae; 97 – Lycopersicon chiloense; 98 – Solanum kurtziamus; 99 – S. maglia; 100 – S. oceanium; 101 – Gossypium thurbery; 102 – Vitis rotundifolia.

* Так у П.М. Жуковского. Вероятно, № 11 – S. cereale.

3/4 № 11, Том 2007, ,ВОГиС Вестник

567

Рис. 2б. Схема географических мегагенцентров (из: Жуковский, 1971).

I – китайско-японский; II – индонезийско-индокитайский; III – австралийский; IV – индостанский; V – среднеазиатский; VI – переднеазиатский; VII – средиземноморский; VIII – африканский; IX – европейско-сибирский; X – среднеамериканский; XI – южноамериканский; XII – североамериканский.

568

3/4 № 11, Том 2007, ,ВОГиС Вестник

Рис. 3. Схематическая карта географических областей исторического развития культурной флоры (из: Синская, 1969).

I–Древнесредиземноморскаяобластьсподобластями:Iа–ПередняяАзия,Iб–Средне-Юго-ЗападнаяАзия,Iс–собственноСредиземноморье;II–Восточноазиатскаяобластьс подобластями:IIа–Северо-ВосточнаяАзия,IIб–Юго-Восточно-Центральнокитайская;III–Южноазиатскаяобластьсподобластями:IIIа–Индия,Цейлон,Бирма,Индокитай, южныерайоныКитая,IIIб–Малакка,Малайзия;IV–Африканскаяобласть;V–Новосветскаяобластьсподобластями:Vа–Центральномексиканская,Vб–Южноамериканская; 1 – роды, имеющие родину в данной области, 2 – роды, имеющие в данной области один из первичных или более или менее крупный вторичный очаг своего развития, 3 – виды, строго эндемичные для области, не выходящие из ее пределов даже в культуре, 4 – эндемичные виды, имеющие корни своего происхождения в других флористических областях, 5 – виды, имеющие в данной области один из первичных или интенсивный вторичный очаг развития, или представленные эндемичными формами и сортами, 6 – границы основных географических областей исторического развития культурной флоры, 10 – пути расселения некоторых культурных растений из первичных центров их формирования в области вторичного развития видов.

3/4 № 11, Том 2007, ,ВОГиС Вестник

569

570 |

Вестник ВОГиС, 2007, Том 11, № 3/4 |

Рис. 4. Карта основных локусов полиморфизма культурных растений (из: Купцов, 1971).

сти земного шара по E. Werth (1930) домены |

фузного происхождения» возделываемых ра- |

европеоидов и австралоидов разделяются на |

стений,высказалJ.Harlan(1971).В.П.Алексеев |

две области каждый. У первых – на южную |

(1984) справедливо считает перспективным |

с культурой финиковой пальмы и северную с |

такой подход для дальнейшей разработки про- |

преобладанием культуры хлебов, у вторых – на |

блемы происхождения культурных растений, |

западнуюсболееинтенсивнымземледелием(с |

в то время как В.А. Шнирельман (1989) кри- |

культурой риса) и восточную более экстенсив- |

тикует только его недостатки. Позже J. Harlan |

ного земледелия (таро, бананы, хлебное дере- |

(1992) разделил возделываемые растения на |

во).Посколькуэкстенсивноеземледелиеменее |

три группы – с моноцентричным, олигоцен- |

затратное, то в последнее время появляются, |

ричным и внецентричным происхождением. |

правда, единичные, данные о его более раннем |

Причем первые две группы отличаются между |

возникновении (Kislev et al., 2006). Появление |

собой только способом распространения уже |

новой информации о местах происхождения |

доместицированных в одном месте растений. |

«второстепенных» возделываемых растений |

Отметим, что в «Центрах…» Н.И. Вавилов |

привелонекоторыхисследователейкидеенепо- |

(1926) указывал на возможность выделения в |

мерногоувеличениячислацентров.Каккурьез |

будущем помимо основных и нескольких вто- |

отметимработуR.Portéres(1962),выделившего |

ростепенных центров. При рассмотрении про- |

вАфрике7центровпроисхождениякультурных |

исхождениякультурныхрастенийперспективна |

растений. Выделение Н.А. Базилевской (1964) |

идея их деления на группировки – первичные, |

пяти дополнительных очагов происхождения |

вторичные, антропохорные и интродуцирован- |

декоративных растений: южноафриканского, |

ные (Ипатьев, 1971). |

умеренной зоны Европы, Канарских остро- |

Следует признать, что теория центров про- |

вов, австралийского и североамериканского – |

исхождения культурных растений, независимо |

вообще осталось незамеченным другими ис- |

от вариаций ее редакций (Вавилов, 1940; Син- |

следователями. Тем более что из 5259, по ее |

ская, 1969; Жуковский, 1970, 1971; Купцов, |

подсчетам, культивируемых видов декоратив- |

1975; Harlan, 1971) правильно устанавливает |

ных растений на эти очаги приходится только |

факт дискретного формообразования культур- |

около 1500 (Базилевская, 1964), т. е. чуть более |

ной флоры и, следовательно, предопределяет |

четверти. Очень интересную идею «центров» |

предпочтениеполицентрическойтеориипроис- |

и «нецентров» происхождения культурных |

хожденияземледелия,всоответствиискоторой |

растений,т.е.одновременноговыделенияцент- |

были выделены четыре независимые области |

ровдискретногообразованияисуществующих |

введения растений в культуру (Купцов, 1975): |

параллельно с ними огромных областей «диф- |

1) новосветская – полностью независимая от |