Mammografia_-_Lindenbraten

.pdf

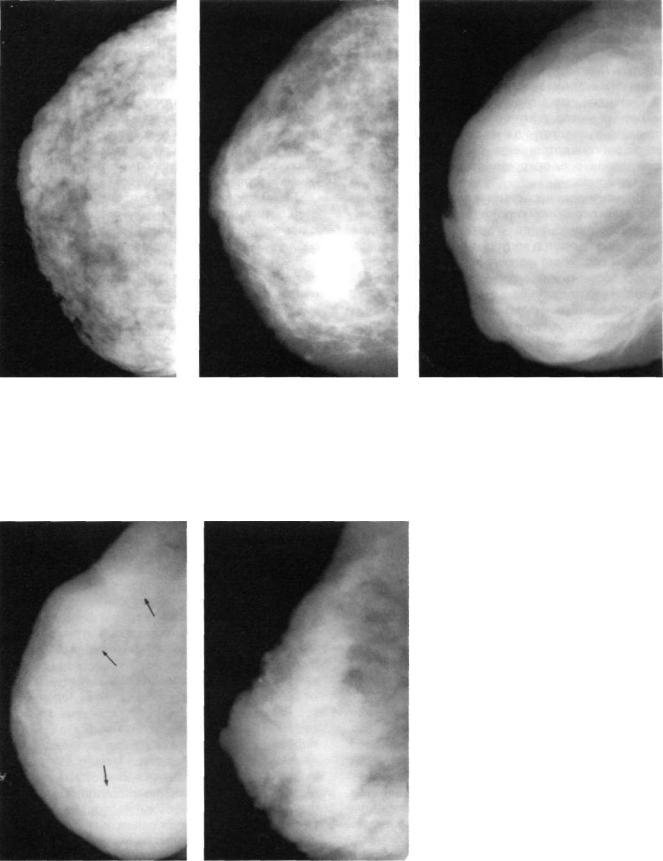

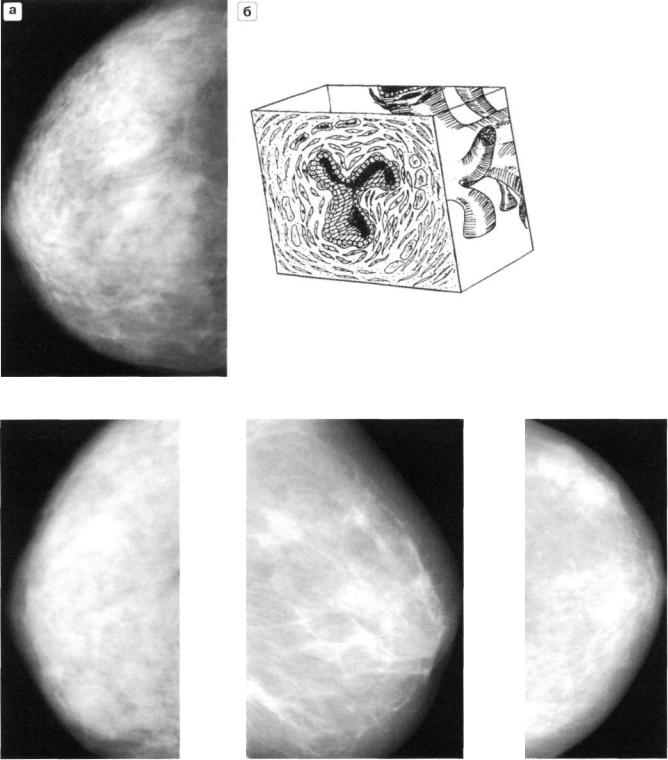

Рис. 80 (слева). Резко выраженный диффузный аденоз у женщины 38 лет, страдающей эндометриозом.

Рис. 81 (в центре). Больная 46 лет. Миома матки, генитальный эндометриоз. На маммограмме на фоне аденоза видна рако вая опухоль.

Рис. 82 (справа). Резко выраженная форма кистозно-фиброзной болезни, заполненная киста молочной железы у женщины 38 лет с миомой матки.

Рис. 83 (слева). Множественные фиброаде номы у женщины 42 лет с множественными миоматозными узлами матки (стрелки).

Рис. 84 (справа). Маммограмма больной 33 лет. Резко выраженная узловая форма аде ноза молочной железы при миоме и генитальном эндометриозе на фоне нормального двухфазного менструального цикла.

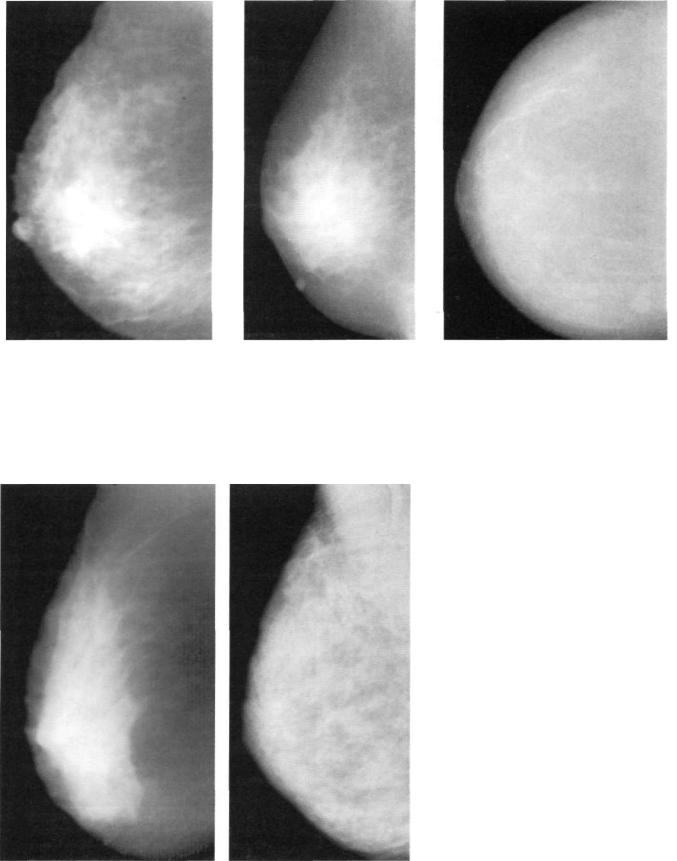

Рис. 85 (слева). Умеренно выраженный аденоз у больной 28 лет со стойкой гиперплазией слизистой матки и недостаточнос тью лютеиновой фазы менструального цикла.

Рис. 86 (в центре). Умеренный аденоз молочных желез у больной 27 лет, страдающей стойкой гиперплазией слизистой матки на фоне ановуляторного менструального цикла.

Рис. 87 (справа). Женщина 29 лет со стойкой гиперплазией слизистой матки, низкими показателями стероидных гормонов. В струк туре молочной железы преобладает жировая ткань.

Рис. 88 (слева). В молочной железе женщи ны 32 лет, страдающей гиперандрогенией, отмечается выраженное фиброзирование тканей молочной железы.

Рис. 89 (справа). Аденоз у пациентки 29 лет, страдающей гиперандрогенией и эндометриозом.

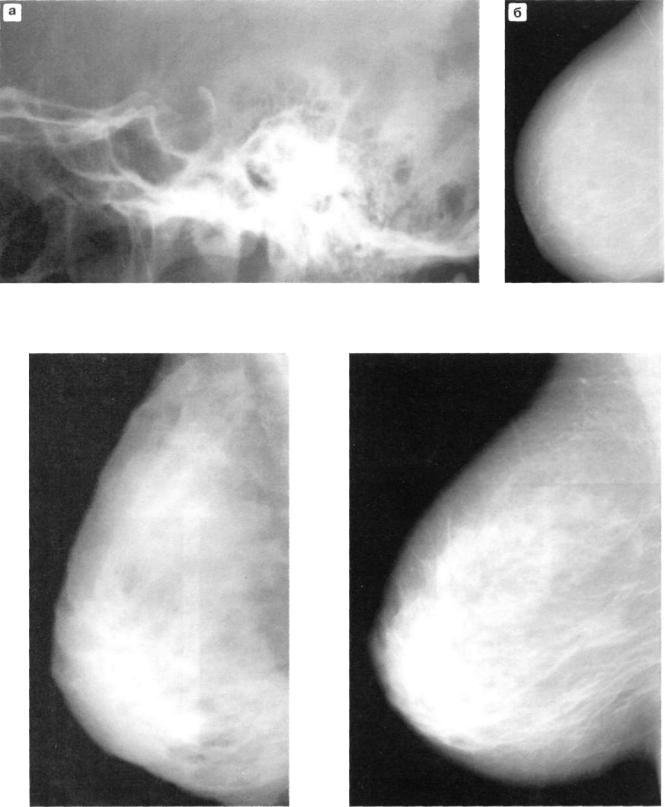

Рис. 90. а - рентгенограмма черепа (область турецкого седла) женщины 29 лет. Опухоль гипофиза - пролактинома. б - та же пациентка. Преждевременная жировая инволюция на фоне гиперпролактинемии органического генеза, стойкой аменореи.

Рис. 91. Лактирующая молочная железа женщины 31 года с |

Рис. 92. Молочная железа женщины 32 лет с функциональ |

гиперпролактинемией органического генеза, аменореей, |

ной гиперпролактинемией. Умеренное фиброзирование |

бесплодием. |

стромы. |

Рис. 93 (слева).Тотальная жировая трансформация молочной железы женщины 28 лет с синдромом поликистозных яичников, аменореей.

Рис. 94 (в центре). Фиброзно-жировая инволюция молочной железы у женщины 30 лет с синдромом поликистозных яичников, олигоменореей, бесплодием.

Рис. 95 (справа). Диффузный аденоз молочной железы у женщины 35 лет с синдромом поликистозных яичников и эндометриозом.

Рис. 96. а - снимок черепа женщины (область турецкого седла), страдающей первичной гипогонадотропной аменореей. За мкнутое турецкое седло, значительное уменьшение сагиттального и вертикального размеров седла, б - та же пациентка. Пер вичное недоразвитие внутриорганных структур молочной железы на фоне дефицита половых гормонов.

Рис. 97 (слева). Молочная железа женщины 29 лет, с синдромом резистентных яичников. Умеренное фиброзирование стромы. Рис. 98 (в центре). Синдром истощенных яичников. Тотальная жировая инволюция у женщины 28 лет.

Рис. 99 (справа). Преждевременное половое созревание. Менструирующая девочка в возрасте 5 лет. Молочные железы сформированы неадекватно возрасту.

Рис. 100. Асимметрия молочных желез у девочки 9 лет. а - пра вая молочная железа, б - левая молочная железа.

ДИСПЛАЗИИ

("МАСТОПАТИИ")

Уж сколько лет твердили миру, что термин "ма стопатия" страдает неопределенностью. Но попрежнему имеет место эпидемия мастопатии, точнее эпидемия диагнозов "мастопатия" - ими пестрят амбулаторные карты обследуемых. Мож но понять непростое положение клинициста. Па тологи различают до полутора десятков различ ных видов дисгормональной перестройки - от апокринной дистрофии до формирования фибро аденом. Поэтому врач остро нуждается в специ альных уточняющих исследованиях. К таковым от носится маммография.

Мастопатии - это сборная группа состояний молочной железы, при которых меняются количе ственные взаимоотношения железистой, жировой и соединительной тканей. Наблюдается гиперпла зия эпителия, усиленная продукция секрета, рас ширение мелких протоков вплоть до образования микрокист, гиперплазия и фиброз соединитель ной ткани, формирование больших кист и узловых пролифератов. Рентгенограммы помогают уста новить наличие перестройки железы, определить преобладание железистых или соединительнот канных элементов, обнаружить очаговые образо вания и кисты. Снимки обеспечивают наблюдение за течением болезни при консервативном или оперативном лечении.

Но и перед рентгенологом - серьезные препят ствия. Многие процессы в железистой и соедини тельной ткани не улавливаются по маммограммам. К тому же трудно провести границу между нормаль ными и патологическими состояниями; структура молочной железы изменчива, в ней отражаются разнообразные пролиферативные и регрессивные изменения, свойственные этому органу. В сложной ситуации важным показателем служит несоответст вие маммографической картины возрасту женщи ны. Как красный сигнал светофора, этот признак ко мандует: остановись и поразмысли! Поразмысли - это значит еще раз оцени анамнез, и жалобы боль ной, и клинические данные. Здесь незаменимы лич ные пальпаторные ощущения. И тогда обычно уда-

Предмет исследования находится в положении свя щенного слона, у которого 99 имен, но правильно только сотое, известное ему одному.

А. Сент-Дьерди

ется избежать неопределенного диагноза "масто патия" и указать в заключении по маммограммам на

конкретные морфологические изменения в молоч ной железе. Большое значение мы придаем гинеко логическому осмотру, так как у 60% женщин с выра женной диффузной мастопатией имеется гинеколо гическое заболевание.

К сожалению, до сих пор не существует единой общепринятой классификации диффузных заболе ваний молочной железы, что в значительной степе ни осложняет не только диагностику и лечение, но и взаимопонимание и преемственность специа листов (в том числе и разных поколений).

Современное развитие и технический уровень диагностики и лечения (хирургического, медика ментозного, гормонального, фитотерапевтического и т.д.) обусловливает необходимость единых подхо дов к пониманию сущности патологических измене ний. Существует большое количество различных ва риантов классификаций, однако далеко не все из них могут удовлетворить специалистов-маммоло гов, которые должны рассматривать заболевания молочных желез комплексно, учитывая все вопросы клиники, цитоморфологии, рентгенологическую картину, гормональный статус, прогноз, перспекти вы лечения, сроки динамического наблюдения и пр. При этом физиологические варианты должны быть отделены от патологических. Однако следует иметь в виду, что отличительной особенностью изменений молочных желез является сложность четкой дифференцировки между физиологическими и патологи ческими изменениями, а также между различными типами доброкачественной диффузной патологии. Это обусловлено тем, что строение молочной желе зы отличается большой вариабельностью не только у различных женщин, но и у одной и той же в зависи мости от возраста, состояния репродуктивной сис темы и даже периода менструального цикла.

Существует более 30 различных названий мас топатии: кистозная мастопатия, кистозная болезнь, кистозный фиброаденоматоз, хронический кистозный мастит, кистозная десквамационная гиперпла-

зия, фиброаденоматоз простой, микрокистозный фиброаденоматоз, папиллярный фиброаденома тоз, истерическая опухоль, болезнь Реклю, болезнь Шиммельбуша, болезнь Вельяминова, кистозный склероз, склеро-кистозный мастоз, аденоз, фиб- розно-кистозная мастопатия, дисплазия, дисгормональная гиперплазия и т.д.

Согласно Международной статистической клас сификации болезней (Десятый пересмотр, 1995 г.), в группу доброкачественных дисплазий молоч ной железы (№ 60) входят следующие состояния: солитарная киста, диффузная кистозная мастопа тия, фиброаденоз, фибросклероз, эктазия протоков и неуточненные доброкачественные дисплазий.

Но практически по маммографической картине удобно выделять диффузные и локальные формы поражения. При диффузных может преобладать ги перплазия железистой ткани (аденоз, склерозирующий или фиброаденоз) или гиперплазия соедини тельной ткани (фибросклероз). К локальным фор мам причисляют крупные кисты, узловые пролифераты и фиброаденомы, дуктэктазии. Разумеется, диффузные и локальные изменения могут комбини роваться в разных соотношениях. Особняком стоит своеобразная форма поражения - секреторная бо лезнь (плазмоклеточный мастит).

В последние годы широкое применение нашла следующая классификация, которая с нашей точки зрения наиболее четко отражает клинико-рентгено- логические и морфологические аспекты диффузной патологии с преобладанием гиперплазии железис тых элементов:

-аденоз;

-диффузная кистозно-фиброзная мастопатия (с преобладанием кистозного компонента);

-диффузная фиброзно-кистозная мастопатия (с преобладанием фиброзного компонента);

-смешанная железисто-фиброзная мастопатия;

-склерозирующий аденоз.

Степень выраженности этих процессов по маммограммам определяется условно по соотношению соединительнотканного, железистого компонентов

ижирового фона:

-нерезко выраженная - состояние, при котором жировая ткань преобладает над паренхимой;

-средней степени выраженности - состояние, при котором жировая ткань и плотные структуры на ходятся примерно в равных соотношениях;

-выраженная степень - состояния, когда струк тура молочных желез представлена преимущест венно железистыми и соединительнотканными эле ментами, жировая ткань представлена скудно.

Такое распределение мастопатии по степени вы раженности процессов при всей своей условности

имеет прикладное значение для диагностики и вы бора тактики лечебных мероприятий, а также сро ков повторных исследований.

При узловых формах патологический процесс локализуется преимущественно на ограниченных участках в виде плотных конгломератов.

Аденоз - мастопатия с преобладанием желези стого компонента.

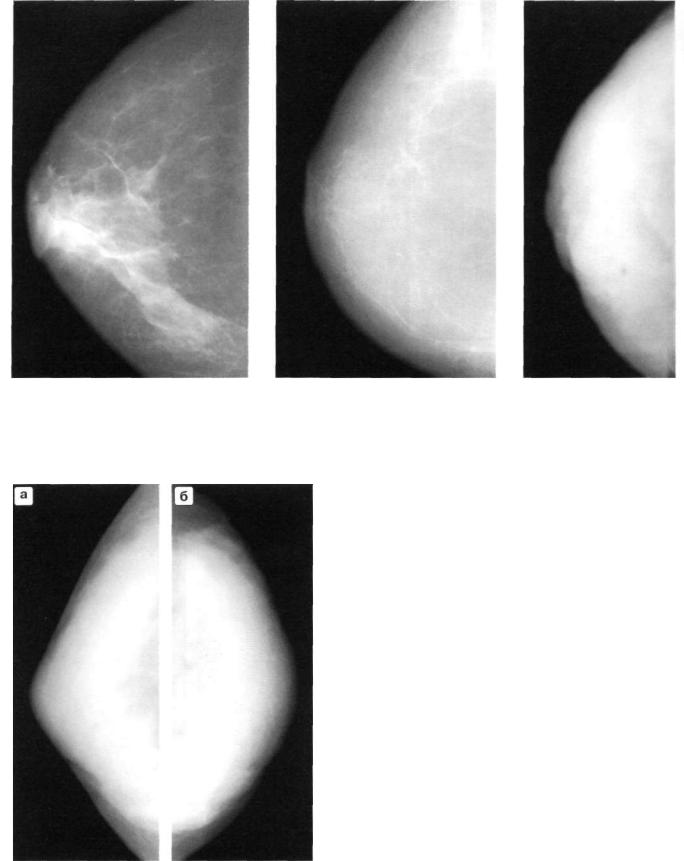

Морфологическим субстратом является неосумкованная гиперплазия железистых долек. Наблюда ется преимущественно у молодых женщин в период наибольшей гормональной и половой активности (20-35 лет). Изменения обычно определяются в обеих молочных железах. Тень железы интенсивна и неоднородна: участки гиперплазии железистой тка ни обусловливают множественные наслаивающие ся друг на друга округлые тени размерами от 0,3-0,4 до 1,0-1,5 см неправильной формы, с не ровными, нечеткими контурами, образующие зоны неравномерной плотности. Участки аденоза выгля дят как "пушистые" или расплывчатые уплотнения, через которые просвечивает трабекулярный рису нок (рис. 101а, 101б). Подкожный жировой слой не равномерно сужен за счет выбухания гиперплазированных долек. Картину могут разнообразить ино гда имеющиеся при аденозе фиброаденомы. При выраженном аденозе тени долек сливаются с изоб ражением перилобулярной соединительной ткани, и иногда тень железы становится почти однородной (рис. 102). При выраженном жировом компоненте участки гиперплазии образуют мелкоячеистый кру жевной рисунок с очагами, каждый из которых соот ветствует участку дольковой гиперплазии.

Склерозирующий аденоз (фиброаденоз).

Характеризуется комбинацией разрастания миоэпителиальных клеток и внутридольковой соедини тельной ткани. При мультифокальном варианте в разных отделах молочной железы выявляются не правильной формы участки уплотнения различной протяженности (рис. 103). При локальном пораже нии подобные изменения носят ограниченный ха рактер (рис. 104). Контуры очага неровные. В нем могут обнаруживаться микрокальцинаты самой различной формы. Распознавание облегчается, если в зоне уплотнения имеются обызвествленные микрокисты в виде круглых теней диаметром 0,1-0,2 см (рис. 105). При рентгенографии в опре деленной проекции иногда удается заметить в ки сте горизонтальный уровень известкового содер жимого ("известковое молоко") (рис. 106). Фокус фиброаденоза приходится дифференцировать с раковой опухолью. Против злокачественного по ражения говорит наличие прозрачного центра в затемнении, правильная форма отложений извес-

ти, их обнаружение в обеих молочных железах. Очень помогает сопоставление с прежними маммограммами, а также возможность выполнить сцинтиграфию или магнитно-резонансную томо графию. Но бывает, что небольшой участок склерозирующего аденоза почти неотличим от ма ленького рака. В этих случаях показана тонко игольная или стереотаксическая биопсия или эксцизия сектора с последующей рентгенографией препарата в целях выбора материала для гистоло гического исследования.

Диффузная кистозно-фиброзная мастопа тия. Рентгеновская картина разнообразна. Сразу бросается в глаза нарушение нормальной структу ры молочной железы. Ее правильный рисунок заме нен множественными округлыми и продолговатыми расплывчатыми тенями гиперплазированных долек, перемежающихся с участками однородного затем нения (рис. 107а-107в). Они пересекаются утол щенными тяжами, контуры которых нерезки из-за отечности соединительной ткани (крупнопетлистая деформация стромы). При сохранении островков жировой клетчатки затемнения чередуются с про светлениями, создавая картину, образно названную "лунным рельефом".

Мелкие кисты неразличимы на обычных маммограммах. Исключением являются случаи с наличием в них известкового содержимого. Более крупные кисты дают округлые или овальные тени разной ве личины (от 0,5 до 4-5 см и более) (рис. 108). Тень ки сты однородна, очертания ее ровные и резкие (рис. 109а-109г). Отложения извести в стенках кисты весьма редки. Вокруг кисты, особенно крупной, мо жет определяться ободок просветления, в отличие от рака узкий и ровный (рис. 110). В конгломерате плотной ткани киста не всегда ясно дифференциру ется. Выручает ультразвуковой метод. На сонограмме отчетливо видны как мелкие, так и крупные кис ты. Они образуют округлые или овальные эхонегативные образования с гладкой внутренней поверх ностью (рис. 111 а-111 в).

Многокамерная киста окаймлена полицикличес ким контуром. Ее конфигурация и внутрикистозные перегородки заметно выступают при пневмокистографии (рис. 112-114). В нашей лаборатории широ ко и с успехом применяется лечебно-диагностичес кий комплекс: пункция кисты, аспирация содержи мого (с последующим цитологическим анализом), введение в кисту воздуха с последующей рентгено графией. Пневмокистограммы дают возможность определить отсутствие внутрикистозных разраста ний и оценить полноту опорожнения кисты (рис. 115). Дело в том, что излечение достигается только при полном удалении жидкости из кисты.

В ряде случаев отмечается самопроизвольное исчезновение кисты (рис. 116а, 116б). R.J. Brenner с соавт. (1994) наблюдали в течение пяти лет за 68 ки стами. За этот срок произошло спонтанное излече ние 47 из них (три кисты уменьшились, одна увели чилась). Вопрос о методе лечения больших кист ос тается спорным. Но в любом случае необходимо произвести сонографию и установить отсутствие разрастаний на стенках кисты. То же может быть осуществлено посредством пневмокистографии.

Диффузная фиброзно-кистозная мастопа тия. На маммограммах определяются фиброзные напластования, четко контурированная, плотная тяжистость, которая в зависимости от степени вы раженности может занимать всю железу или лока лизоваться на отдельных участках (чаще преареолярная зона, передний отдел железы, наружные квадранты). Наружный контур железистого треу гольника неровный, зазубренный за счет фиброзирования связок Купера.

Морфологическим субстратом рентгенологиче ской картины является гиперплазия фибрилляр ной внутрипротоковой зоны, расположенной непо средственно под эпителием протоков. Вследствие сдавливания возможна атрофия эпителия, суже ние просвета протока вплоть до его полной обли терации. Количество железистых долек уменьша ется, вместо них видны группы расширенных де формированных протоков. Поражение может со провождаться выделениями из соска, что делает осуществимой галактографию. Степень измене ния молочных протоков зависит от объема и степе ни развития фиброза, наличия кист и очаговых пролифератов. В отличие от внутрипротоковой ра ковой опухоли в процесс вовлечен обычно не один проток, а вся или значительная часть системы про токов. Возникают причудливые картины деформа ции протоков, их смещения, сужения, незаполне ния ряда ветвей (рис. 117-121). Часть протоков может быть расширена с образованием цилиндри ческих дуктэктазий или кистозных полостей в тер минальных отделах (рис. 122, 123). Следует лишь не принять за кисту выход контрастного вещества в перидуктальную ткань или контрастирование растянутых долек (рис. 124-126).

Выделения из соска наблюдаются также при галактофорите (секреторная болезнь). В основе заболевания - пролиферация эпителия и субэпи телиального слоя молочных протоков. Протоки расширены, но имеют ровные контуры. Процесс может осложниться плазмоклеточным маститом. При этом на маммограммах определяется ин фильтрат, чаще локализующийся в субареолярной зоне. В ходе длительного течения болезни могут

появиться отложения извести в виде однотипных микрокальцинатов небольшой величины с ровны ми контурами (рис. 127).

Смешанная железисто-фиброзная масто патия. Часто встречающийся вариант изменений молочных желез. Рентгенологическим проявлени ем является хаотичный мозаичный рисунок с на личием выраженной плотной тяжистости, с участ ками нечетко очерченных очаговых уплотнений (рис. 128а, 128б). Патоморфологическая основа довольно пестрая - отмечается гиперплазия же лезистых долек, склерозирование внутридольковой и междольковой соединительной ткани, пре вращение альвеол в микро- и макрокисты.

Фиброаденома представляет собой смешан ное эпителиально-мезенхимальное образование, проходящее закономерный путь развития. Она возникает из эпителия железистых долек и свя занных с ними протоков и интрадуктальной соеди нительной ткани, имеет мягкоэластическую кон систенцию и сравнительно быстро увеличивается, оттесняя окружающие ткани, но не разрушая их. Затем рост фиброаденомы замедляется, в ней могут формироваться похожие на протоки щели или кисты, наступать гиалинизация ткани и отло жение в ней извести. Внешне опухоль выглядит как белесоватый узел с гладкой или бугристой по верхностью.

По происхождению и составу тканей различают интраканаликулярные и периканаликулярные фиб роаденомы (рис. 129, 130). В первых явно преоб ладает соединительнотканный компонент, особен но в гигантских фиброаденомах, в составе вторых обычно перевешивают эпителиальные элементы. Маммографические признаки обоих типов фибро аденомы сходны. Существуют указания, что пери каналикулярные опухоли чаще имеют правильную округлую форму и ровные четкие контуры, тогда как интраканаликулярные чаще отличаются доль чатым строением. Но для дифференциальной диа гностики эти опорные пункты ненадежны.

Возможность рентгенологической диагностики фиброаденом зависит от их величины, наличия в них отложений извести и состояния окружающей ткани. Обызвествленная фиброаденома, даже кро шечная, легко обнаруживается на снимках (рис. 131). Ярко выделяется тень фиброаденомы, расположенной в жировой ткани (рис. 132,133). Но отнюдь не просто заметить и точно классифициро вать фиброаденому, окруженную массой гиперплазированной железистой или фиброзной ткани.

На маммограмме фиброаденома обусловлива ет интенсивную тень с четкими дугообразными контурами (рис. 134). Доминирует овальная форма

тени, но нередко узел имеет шаровидную форму или дольчатый вид (рис. 135). Он может состоять как бы из нескольких соединившихся образований и в этом случае ограничен полициклическим конту ром (рис. 136). Часто заметен светлый ободок во круг фиброаденомы. Он возникает в результате ат рофии окружающей ткани и замене ее жиром (рис. 137). Ширина светлой полоски варьирует от 0,1 до 1 см. Заметим попутно, что величина тени фиброаденомы на маммограмме и ее истинные размеры на препарате практически совпадают.

Показательным признаком фиброаденом явля ются отложения извести. Они образуются в щелях интраканаликулярной фиброаденомы и имеют ок руглую форму и небольшие размеры, но еще чаще откладываются в участки некроза или гиалинизированной стромы и отличаются большой величи ной и самой затейливой формой (рис. 138-140). Может обызвествляться капсула узла или вся опу холь (рис. 141). При длительном наблюдении мож но заметить постепенное нарастание числа и вели чины петрификатов или, наоборот, их уменьшение.

Нередко фиброаденома по маммографической картине напоминает кисту или медуллярный рак. В этих случаях вступает в права достаточно ответ ственная дифференциальная диагностика. Впро чем, отбросить мысль о фиброаденоме нетрудно, если на сонограмме обнаруживаются характерные признаки полости, заполненной жидкостью. Пред положение о раке или злокачественном переходе фиброаденомы обоснованно, если определяются неровность контура узла в каком-либо месте, а также спикулы и прорыв светлого ободка.

Удаление фиброаденомы не является импера тивом.

Ю.М. Миньков использовал метод термогра фии. Было показано, что заметное повышение температуры над фиброаденомой (по сравнению с симметричным участком второй молочной желе зы) типично для узлов с активной пролиферацией или атипией ткани. Отсутствие этого симптома оправдывало индивидуальное решение вопроса о необходимости хирургического вмешательства.

Своеобразным вариантом фиброаденом явля ется филлоидная опухоль (гигантская фиброаде нома). Она напоминает обычную фиброаденому, но достигает крупных размеров (рис. 142, 143). Контуры тени опухоли часто полициклические, но резкие. Обызвествления отмечаются редко. На сонограммах определяется гипоэхогенное солидное образование. Встречаются злокачественные фор мы гигантских фиброаденом. В них нередко при ультразвуковом исследовании выявляются кистозные полости разной величины.

Рис. 101.а - мам мограмма женщи ны 53 лет. Объем железистой части увеличен, подкож ный жировой слой сужен. Мелко- и средненодулярная гиперплазия желе зистого компонен та, б - схематичес кое изображение патологоанатомической модели же лезистой гипер плазии.

Рис. 102 (слева). Маммограмма женщины 37 лет. Плотная молочная железа. Макронодулярная гиперплазия долек.

Рис. 103 (в центре). Маммограмма женщины 40 лет. Разбросанные участки склерозирующего аденоза на фоне фиброзно-жи- ровой инволюции.

Рис. 104 (справа). Маммограмма женщины 33 лет. Неправильной формы участок склерозирующего аденоза с наличием микрокальцинатов различной величины и формы.