Хронические лейкозы. Капустинский М.Н

..pdfХРОНИЧЕСКИЕ ЛИМФО - И МИЕЛОЛЕЙКОЗЫ.

Хронический миелолейкоз (ХМЛ)

Хронический миелолейкоз (ХМЛ) – злокачественная опухоль кроветворной ткани, исходящая из клеток предшественниц миелопоэза, морфологическим субстратом которой являются дифференцирующиеся и зрелые гранулоциты.

ХМЛ был первым из описанных лейкозов. В 1845 году впервые появились сообщения о заболевании, при котором увеличение селезенки, а иногда и печени сочеталось с наличием в крови огромного количества «гнойных телец», т.е. нейтрофилов. R. Virchov впервые дал подробное гистологическое описание заболевания, связав воедино изменения крови и внутренних органов, и назвал его «селезеночной лейкемией».

Пик заболеваемости: возраст 30-50 лет, 30% составляют больные старше 60 лет. Мужчины болеют несколько чаще, чем женщины (соотношение 1:1,5).

Возможные этиологические факторы:

Ионизирующая радиация. Спорный вопрос:

1.Малые дозы радиации.

2.Слабые электромагнитные излучения.

3.Гербициды, инсектициды и т.д.

4.Химические агенты – бензол.

Маркерами генетической предрасположенности к хроническому миелолейкозу является наличие HhA – антигенов CW3 и CW4.

Хронический МЛ является результатом злокачественной трансформации стволовой клетки, что доказывается:

1.вовлечением в патологический процесс не только гранулопоэза, но и эритропоэза и тромбопоэза;

2.наличием филадельфийской хромосомы (22q-) в эритробластах, нейтрофилах, эозинофилах, базофилах, макрофагах и мегакариоцитах;

3.наличием одного и того же изофермента глюкозы-6- фосфатдегидрогеназы в перечисленных клетках, но не в фибробластах и других соматических клетках у женщин с ХМЛ, которые являются

гетерозиготами по изоферментам А и В.

Филадельфийская хромосома обнаруживается у 90-97% больных.

Филадельфийская хромосома – это транслокация длинного плеча 22 хромосомы на 9-ю, содержащую онкоген c-abl, который сливается с онкогенами bcr, что приводит к образованию комплексного гена bcr – abl. Включение его в линии гомопоэтических клеток обуславливает задержку их

созревания и запрограммированную клеточную смерть (апоптоз) и увеличивает ответную реакцию на ростовые факторы.

Патогенетические аспекты ХМЛ.

Главное патогенетическое событие - соматическая мутация,

возникающая в плюрипотентной гемопоэтической стволовой клетке.

При возникновении филадельфийской хромосомы (Ph-хромосомы) происходит обмен генетическим материалом между хромосомами 9 и 22, в результате чего на 22 хромосоме образуется слитный ген BCR-ABL, продукт которого – белок р 210 – является тирозинкиназой с повышенной активностью (тирозинкиназы – энзимы, катализирующие перенос фосфата от АТФ к тирозину на специфических клеточных белках, участвующих в передаче регулирующих сигналов к ядру клетки).

Биологический эффект химерного гена BCR-ABL в гемопоэтических предшественниках:

-нарушение нормального функционирования клетки; -злокачественная трансформация; -нарушение контроля над пролиферацией, адгезией и апоптозом; -вытеснение нормальных стволовых клеток.

Основные диагностические критерии ХМЛ:

●КАК: лейкоцитоз (до 300х109), нейтрофилёз, увеличение количества зрелых гранулоцитов (с/я, п/я нейтрофилов), появление созревающих клеток гранулоцитарного ряда (юныеметамиелоциты, миелоциты, промиелоциты, бластные элементы), эозинофильно-базофильная ассоциация (↑ эозинофилов > 5% и базофилов > 1%), гипертромбоцитоз (↑ тромбоцитов > 320);

●Миелограмма КМ: специфический маркёрPh’- хромосома

(филадельфийская хромосома), увеличение лейкоцитарно-эритроцитарного соотношения20:1 и более (в норма: 3-4:1).

КЛАССИФИКАЦИЯ ХМЛ В течении ХМЛ выделяют 3 фазы:

1)хроническая,

2)акселерации (прогрессирующая, переходная),

3)острая или терминальная или фаза бластной трансформации (бластный криз).

Athens |

(1993) |

предлагает |

выделять |

клинические |

варианты, |

||

морфологические варианты и фазы клинического течения ХМЛ. |

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Фазы |

Клинические варианты |

|

Морфологические |

клинического |

||||

|

|

течения |

|||||

|

|

|

|

варианты |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

1. Типичная ХМЛ с |

|

Хроническая |

|

Начальная фаза |

|||

филадельфийской |

эозинофильная лейкемия |

|

|

||||

хромосомой |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Хроническая |

|

Хроническая |

|

2. Атипичная ХМЛ без |

базофильная лейкемия |

стабильная фаза |

|||||

|

|

|

|

|

|||

филадельфийской хромосомы |

|

Хроническая |

|

Фаза акселерации |

|||

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

моноцитарная лейкемия |

|

|

||

|

|

|

|

|

|||

3. Хронический МЛ у детей |

|

Хроническая |

|

Фаза бластного |

|||

|

|

|

|

нейтрофильная |

|

криза |

|

|

|

|

|

лейкемия |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Клиническая картина.

1) Хроническая фаза. Симптомы ранней хронической фазы ХМЛ не специфичны и случайны. Характеризуется отсутствием клинических проявлений заболевания. Жалобы на слабость, потливость, субфебрильную температуру, боли в левом подреберье (как правило, обусловленные спленомегалией), появляются лишь при развернутой клинической картине заболевания сначала лишь при физической нагрузке, позже и в покое. Больные переносят её «на ногах».

Периферическая кровь: нейтрофилёз, все промежуточные клетки (метамиелоциты, миелоциты, промиелоциты, до 10% бластов), увеличение количества зрелых миелоцитов (с/я, п/я), значительный гипертромбоцитоз.

2) Фаза акселерации. Трактуется как фаза обострения болезни или прогрессирование. Развивается поликлоновый характер процесса. Течение становится злокачественным, резко увеличиваются все субъективные и объективные проявления заболевания. Отмечается экстрамедуллярный опухолевый рост (увеличение лимфатических узлов, печени, селезенки). Клиника напоминает проявления острого лейкоза. Имеет место болевой синдром в костях, мышцах; анемический синдром, спленомегалия (селезёнка может занимать всю брюшную полость, вызывать болевой и компрессионный синдром).

Периферическая кровь: наблюдается значительная анемия, резко увеличено количество лейкоцитов. Много молодых клеток (50%) гранулоцитов одного ряда, увеличивается количество бластов до 15-20%, базофилов до 20% и более, эозинофилов. Количество тромбоцитов разное (↑↓), появляются мегатромбоциты.

Миелограмма:

Увеличение промиелоцитов и бластных клеток от 10 до 20%;

Возрастание базофилов и эозинофилов;

Снижение мегакариоцитов;

Большая редукция красного кровяного ростка.

Трепанобиопсия подвздошной кости: возрастает количество гранулоцитов, бластов и промиелоцитов.

3) Терминальная стадия (бластный криз) – его клиническая симптоматика соответствует клинической картине острого лейкоза.

Возникает внезапное изменение клинической картины: быстрый рост селезенки (инфаркты селезенки) – острые боли в левом подреберье, нередко с иррадиацией в спину, повышение температуры тела до 37,5-38,5 С, иногда – тошнота, рвота; высокая лихорадка (при исключении очагов инфекции); сильные боли в костях, суставах; развитие плотных очагов саркомного роста в коже, лимфатических узлах (чаще наблюдается увеличение лимфатических узлов одной группы). Очаги саркомного роста могут возникать в любом органе, вызывая нарушения его функции, а также в костной ткани; геморрагический синдром.

Все эти новые проявления болезни в терминальной стадии связаны с возникновением новых мутантных субклонов в рамках основного опухолевого клона, неспособных к дифференцировке, но непрерывно пролиферирующих, вытесняющих исходный дифференцирующийся клон клеток.

Рис 3. Геморрагический синдром (по И.А. Кассирскому, 1970)

Периферическая кровь:

выраженная нормохромная анемия с исчезновением ретикулоцитов;

лейкоцитоз (возможна лейкопения);

нейтропения;

значительное увеличение количество бластов до 20 и более;

феномен «провала» в лейкоцитарной формуле, как при остром лейкозе;

тромбоцитопения;

увеличение базофилов зрелых или молодых форм.

Миелограмма:

Увеличение количества бластов до 20% и более;

Уменьшение количества зрелых гранулоцитов;

Значительное снижение мегакариоцитарного и эритроцитарного ростка;

Морфология бластов разнообразна. Различают несколько видов бластного криза в зависимости от морфологических и цитохимических особенностей бластов:

Миелобластный;

Лимфобластный;

Промиелоцитарный;

Миеломонобластный;

Монобластный;

Эритробластный;

Мегакариобластный;

Недифференцированный;

Смешанный.

Методы диагностики ХМЛ.

Морфологическое исследование крови (рис. 1) и пунктата костного мозга.

Рис . Картина крови при ХМЛ: в препарате зрелые и палочкоядерные нейтрофилы, миелоциты, крупные клетки с эозинофильной зернистостью – эозинофильные миелоциты. (по М. Г. Абрамову, 1985)

Кариологическое исследование костного мозга (стандартное цитогенетическое исследование и метод флюоресцентной гибритизации in situ-FISH).

ПЦР – для диагностики и мониторирования минимальной остаточной болезни в процессе терапии (выявление химерного BCR-ABL транскрипта).

Обязательное определение Ph’- хромосомы (филадельфийской хромосомы).

Дифференциальный диагноз.

Идиопатический миелофиброз (ИМ) (сублейкемический миелоз)

возникает в результате пролиферации мутантного клона, происходящего из стволовой кроветворной клетки, способной дифференцироваться в направлении эритроцитов, гранулоцитов и тромбоцитов. Пик заболеваемости приходится на возраст старше 50 лет. Ведущим клиническим проявлением ИМ является спленомегалия, которая определяется у 100% больных. Уже на 1-2 году заболевания наблюдается быстрый рост размеров селезенки, нижний полюс которой пальпируется на 10 см и более ниже края реберной дуги. Постояннный признак ИМ - нормобластоз.

Стернальная пункция при ИМ зачастую оказывается неудачной, «сухой» или дает скудный пунктат с низким содержанием миелокариоцитов.

Решающее значение имеют данные трепанобиопсии: гиперплазия трех ростков миелоидного кроветворения.

Острый лейкоз. Опорные пункты дифференциальной диагностики ОЛ и хронической фазы ХМЛ: наличие при ХМЛ в лейкограмме «промежуточных форм», в то время как для ОЛ характерно лейкемическое «зияние», к тому же в хроническую фазу ХМЛ бластные клетки единичны; наличие эозинофильно-базофильной ассоциации при ХМЛ, при ОЛ – эозинофильно-базофильная диссоциация; количество тромбоцитов при ХМЛ либо нормальное, либо повышенное, между тем, при ОЛ уже с самого начала регистрируется тромбоцитопения. В костном мозге при ОЛ обнаруживается высокое число бластных клеток (>20%), пониженное количество мегакариоцитов или их отсутствие.

Лейкемоидные реакции миелоидного типа (изменения в крови,

напоминающие лейкоз, но не трансформирующиеся в ту опухоль, на которую похожи). Развитие реакций большей частью обусловлено инфекционными и токсическими причинами, менее выраженный «левый» сдвиг в лейкоцитарной формуле, появление токсической зернистости в нейтрофилах, после купирования основного процесса, вызвавшего лейкемоидные реакции, все проявления исчезают.

Лечение ХМЛ.

Первые попытки лечения ХМЛ были предприняты во второй половине XIX века. В 1865 году на заседании Берлинского терапевтического общества Lissauer сообщил о 2-х пациентах, у которых удалось добиться сокращения размера селезенки и улучшения самочувствия применением раствора

мышьяка.

В 1903 году впервые при лечении больного ХМЛ было использовано облучение селезенки рентгеновскими лучами.

Важнейшими событиями в терапии ХМЛ стали синтез производного дисульфоновой кислоты под названиями: в Англии – милеран, во Франции – мизульфан, в нашей стране – миелосан. Это ознаменовало новую эру в лечении ХМЛ. Терапия миелосаном не только улучшила качество жизни больных, но и способствовала увеличению продолжительности жизни.

Лечение миелосаном чрезвычайно просто. При невысоком лейкоцитозе (15,0-30·10х109/л) и не увеличенной или незначительно увеличенной селезенке доза миелосана 2 мг 2-3 раза в неделю оказывается достаточной для снижения лейкоцитов до 8,0-10,0х109/л. С высоким лейкоцитозом (100,0- 500,0х109/л), больших размерах селезенки назначают 6-8 мг препарата ежедневно в течение 2-4 месяцев удается добиться желаемого эффекта снижения лейкоцитоза. При снижении количества лейкоцитов до 7,0- 15,0х109/л, больного переводят на поддерживающее лечение с дозами миелосана 2 мг 1-3 раза в неделю. Побочные действия: у мужчинимпотенция, у женщиннарушение менструального цикла; фиброз лёгочной ткани, гиперпигментация кожи. Продолжительность жизни на фоне этого лечения составляла примерно 3 года.

В 1996 году появилось первое сообщение о применении при лечении ХМЛ гидроксимочевины (гидреа) , которая влияет на более зрелые клетки, обеспечивая быстрое, но кратковременное снижение количества лейкоцитов. Выпускается в капсулах по 500 мг. Назначают 40 мг/кг в сутки с уменьшением дозы до 2 г при снижении лейкоцитов. Схема: при лейкоцитозе более 20 тыс1600 мг/м2 (5-6 капсул), при снижении лейкоцитоза ниже 20 тыс600 мг/м2, отменяется при лейкоцитозе ниже 5 тыс. Продолжительность жизни на фоне этого лечения составляла примерно 5 лет.

Новая эра в терапии ХМЛ началась в 80-е годы с появлением в арсенале лечебных средств -интерферона. Впервые начали применять препарат в США. Позже стали внедрять в клиническую практику рекомбинатный интерферон - (интрон, реаферон, велферон и др). Ежедневные дозы 2-4 МИ/м2, (МИ – 1000000ЕД) вызывали снижение лейкоцитов до 9,0х109/л у 3138% больных. Предложены следующие схемы: лечение ХМЛ следует начинать с цитостатического препарата, лучше всего гидроксимочевины. Может быть использован и миелосан. При снижении количества лейкоцитов до 10,0х10,9/л показано лечение -интерференом. Подобная комбинация позволила добиться клинико-гематологической ремиссии у 67% больных.

В последние годы стали применять препарат Гливек, ингибитор ВСRAbl тирозиновой кислоты. Ингибитор тирозинкиназы Гливек (иматиниб мезилат, STI 571) – наиболее эффективный препарат, который является

стандартом в лечении ХМЛ. Механизм действия Гливека: блокирование активности белка р210-BCR-ABL-тирозинкиназы, играющей ключевую роль в патогенезе ХМЛ. Молекула Гливека по своей структуре соответствует АТФ-связывающему участку тирозинкиназы, ответственной за фосфорилирование многочисленных эффекторных белков и передачу сигналов в клетке. Присоединяясь к этому активному участку вместо АТФ, Гливек нарушает функционирование клетки, что приводит к индукции апоптоза в клетках, содержащих BCR-ABL-тирозинкиназу, и их гибели.

Выбор метода терапии в хронической стадии ХМЛ.

Нетрансплантационные методы лечения: -гливек (ингибитор путей передачи сигналов);

-α-интерферон (восстановление интегринзависимой адгезии клетки); -химиотерапия (гидреа).

Трансплантация костного мозга.

Терапевтические подходы в фазу акселерации.

-Гливек, 6-меркаптопурин, малые дозы цитозара, метотрексат, преднизолон.

Лечебная тактика в терминальной стадии.

-Протокол «7+3», «7+3»+вепезид.

-Протокол "5+2" (цитозар+рубомицин или идарубицин). -СОАР (циклофосфан, винкристин, цитарабин, преднизолон).

-RAСОР (даунорубицин 45 мг/м2 в 1, 2 дни; цитарабин 100 мг/м2 1 раз в день 1-5 дни; винкристин 2 мг в/в 1 день; дексаметазон 10 мг/м2 1-5 дни внутрь).

-COMP (циклофосфан, винкристин, метотрексат, преднизолон).

Профилактика нейролейкемии:

интратекально: метотрексат, цитарабин, дексаметазон.

Применяется аллогенная трансплантация мозга, стволовых клеток.

В последние годы изучена эффективность целого ряда новых лекарственных препаратов в терапии ХМЛ: азидомодина, децитабина, топотскана, трансретиноевой кислоты и др.

Перспективные подходы к терапии.

Тирозинкиназы II поколения: Тасигна (нилотиниб), Спрайсел (дазатиниб).

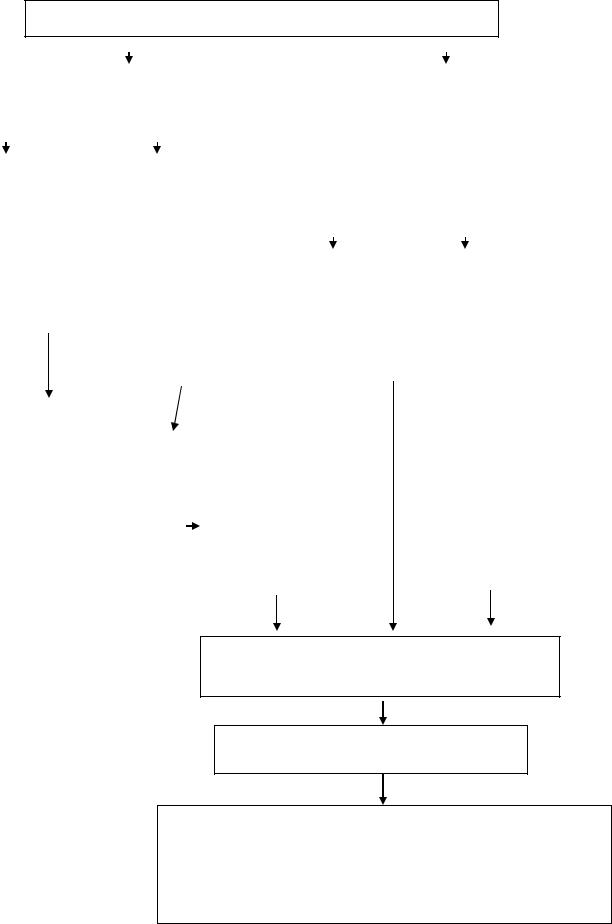

Схема лечения ХМЛ

Ранняя хроническая стадия ХМЛ

Есть HLA-совместный |

|

|

|

Нет HLA-совместного |

|

родственник |

|

|

|

родственника |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Молодой |

|

|

Пожилой |

|

|

Лечение Hydrea, затем IFN-α + |

||||||||||

|

|

больной |

|

|

больной |

|

|

|

Ara-С (или STI 571) |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

Аллогенная |

|

|

|

|

Цитогенетический |

|

Нет |

цитогене- |

|

|||||||

|

|

трансплантация |

|

|

|

|

ответ в течение 12 |

|

тического ответа |

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

мес - менее 50% |

|

в течение 12 мес. |

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Rh+-клеток в |

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

костном мозге |

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Увеличение |

|

|

|

|

Поздняя |

|

||

|

Продолжения лечения, пока |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

сохраняется данный эффект. |

|

|

числа Rh+- |

|

|

|

|

хроническая |

|

||||||||

Консервирование костного мозга |

|

|

клеток в |

|

|

|

стадия (более |

|

||||||||||

при числе Rh+-клеток в костном |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

костном |

|

|

|

|

года), стадия |

|

|

|||||||||

|

|

мозге менее 25% |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

акселерации |

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

мозге более |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

50% |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Аллогенная трансплантация от HLA – совместимого родственника

При невозможности

Продолжение лечения Hydrea, IFN- α? Ara-С. новые лекарственные средства. Трансплантация от HLAсовместимого неродственного донора. Аутотрансплантация после интенсивной терапии.

Критерии ответа на терапию при ХМЛ

Гематологическая |

Количество |

Спленомегалия |

|

Тромбоциты |

ремиссия |

лейкоцитов |

|

|

|

|

|

|

|

|

Полная |

< 9×109/л, |

Отсутствует |

|

< 350×109/л |

|

нормализация |

|

|

|

|

формулы |

|

|

|

|

|

|

|

|

Частичная |

≤ 20×109/л, единичные |

Персистирование |

|

< 450×109/л |

|

миелоциты |

|

|

|

|

|

|

|

|

Отсутствие ответа |

20×109/л, |

Спленомегалия |

|

≥ 450×109/л |

|

миелоцитарный сдвиг |

|

|

|

|

>3% |

|

|

|

|

|

|

|

|

Цитогенетический |

% Ph+- клеток в костном мозге |

|

||

ответ |

|

|

|

|

|

|

|

||

Полный |

0 |

0 – 34% |

||

|

|

|

|

|

Частичный |

< 35 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Минимальный |

35 - 90 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Отсутствие |

> 90 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Малый цитогенетический ответ- до 75% миелоидных клеток в КМ несут филадельфийскую хромосому.

Большой (полный) цитогенетический ответ :

-частичная цитогенетическая ремиссия- не более 35% клеток несут филадельфийскую хромосому;

-полная цитогенетическая ремиссия- отсутствие в КМ миелоидных клеток, несущих филадельфийскую хромосому.

Большой молекулярный ответ – нет клеток несущих филадельфийскую хромосому и BCR-ABL – транскрипт выявить не удается.

Прогноз при ХМЛ.

Неблагоприятные прогностические признаки ХМЛ:

Возраст > 60 лет;

Симптомы интоксикации (слабость, потливость, потеря веса);

Гепатомегалия > 4 см;

Спленомегалия 5 см;

Анемия 100 г/л;

Увеличение количества бластов в крови 3%, костном мозге 5%;

Увеличение количества базофилов в крови 7%;