Сосудистая хирургия часть 1

.pdf

Глава 41

Чрескожные вмешательства при поражении артерий аорто-подвздошного сегмента

Эдвард Б. Дитрих

В предыдущем издании этой книги 1995 г. приведено следующее |

|

положение в отношении чрескожных вмешательств на аорто-под- |

|

вздошном сегменте: «Без сомнения, начало следующего века оз- |

|

наменуется становлением новой узкой специальности — эндова- |

|

скулярной хирургии, а в отношении периферических сосудов почти |

|

в каждом сосудистом бассейне предпочтение будет отдаваться эн- |

|

доваскулярному подходу». Это предсказание не только сбылось. |

|

Благодаря совершенствованию эндоваскулярных методов лече- |

|

ния, они становятся все менее и менее инвазивными. В настоящее |

|

время, как ожидалось, эндоваскулярные вмешательства демонст- |

|

рируют большие возможности практически в любом артериаль- |

|

ном бассейне от коры головного мозга до тыла стопы. Не каждое |

|

вмешательство или техника могут похвастаться подобным успе- |

|

хом, но возможности методов в некоторых сосудистых бассей- |

|

нах находятся в стадии изучения. Этот прогресс связан с изряд- |

|

ным количеством существующих противоречий и разногласий. В |

|

свое время установка первого стента Palmas в подвздошную арте- |

|

рию вызывала не меньше нападок, чем в настоящее время вызы- |

|

вает стентирование бифуркации сонных артерий. Однако уже че- |

|

рез 5 лет ангиопластика и стентирование подвздошных артерий |

|

стали новым золотым стандартом в лечении стенозов этого сег- |

|

мента. Не без оснований можно предположить, что то же самое |

|

произойдет с вмешательствами на сонных артериях. |

|

Однако терапевты до сих пор направляют пациентов с изоли- |

|

рованными поражениями абдоминального отдела аорты и об- |

|

щих подвздошных артерий на аорто-бедренное шунтирование. |

|

Этот традиционный хирургический подход должен использовать- |

|

ся только для ограниченного числа пациентов, которым не подхо- |

|

дит эндолюминальное вмешательство, ставшее сейчас общедос- |

|

тупным (рис. 41.1). Отдаленные результаты эндоваскулярного |

Рис. 41.1. На ангиограмме представлен случай, который, несмо- |

лечения подвздошных артерий впечатляют [1–6] благодаря нали- |

тря на все достижения эндоваскулярной хирургии, лучше ле- |

чию современного медицинского оборудования, позволяющего |

чить классическим аорто-феморальным шунтированием. |

508 Раздел VI. Хронические окклюзии артерий нижних конечностей

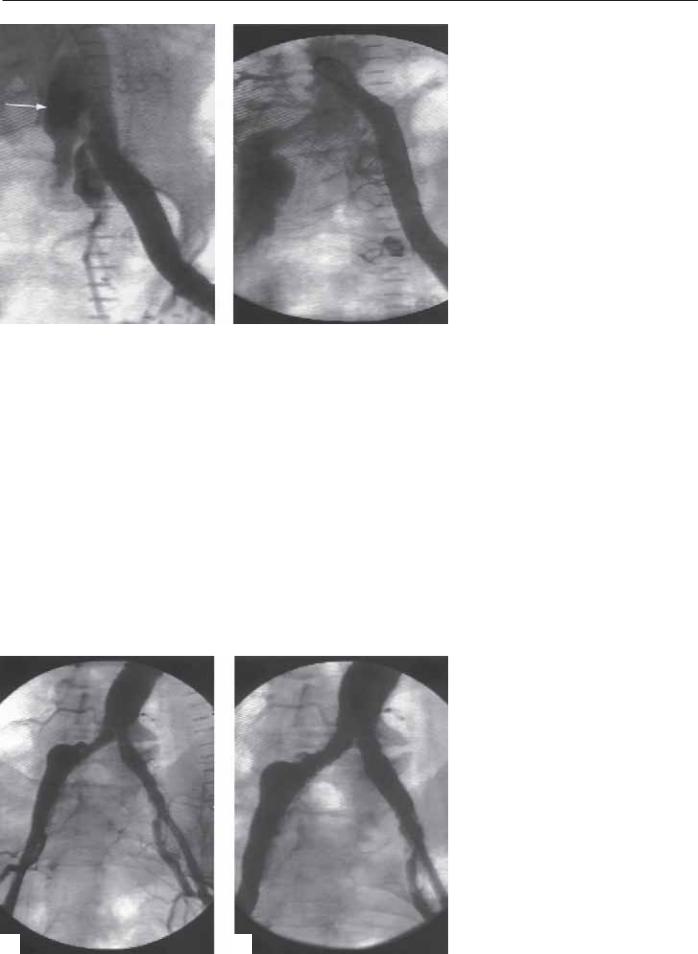

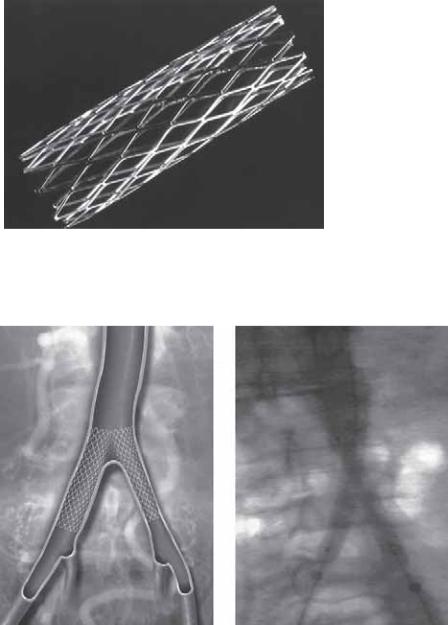

Рис. 41.4. (А) Предоперационная ангиограмма и (Б) контрольная ангиограмма после имплантации Palmaz-стента в случае локального стеноза брюшного отдела аорты. Это одна из первых выполненных процедур такого рода, наглядно продемонстрировавшая возможности стентирования.

А |

|

Б |

|

|

|

В данной главе мы обсудим достижения в лечении поражений аорто-подвздошного сегмента с использованием эндоваскулярных технологий, дадим общее представление о необходимом оборудовании и представим обзор современных методов выбора лечения.

Оборудование

Оснащение операционной

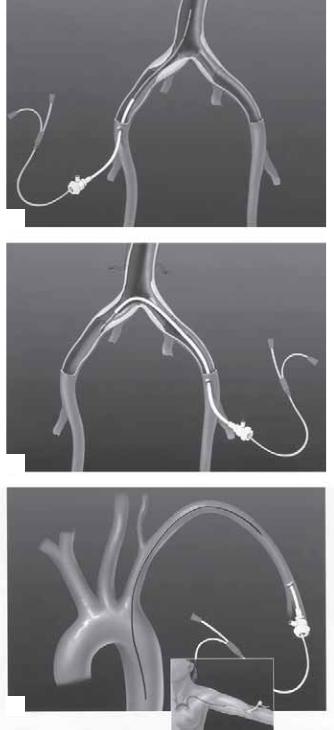

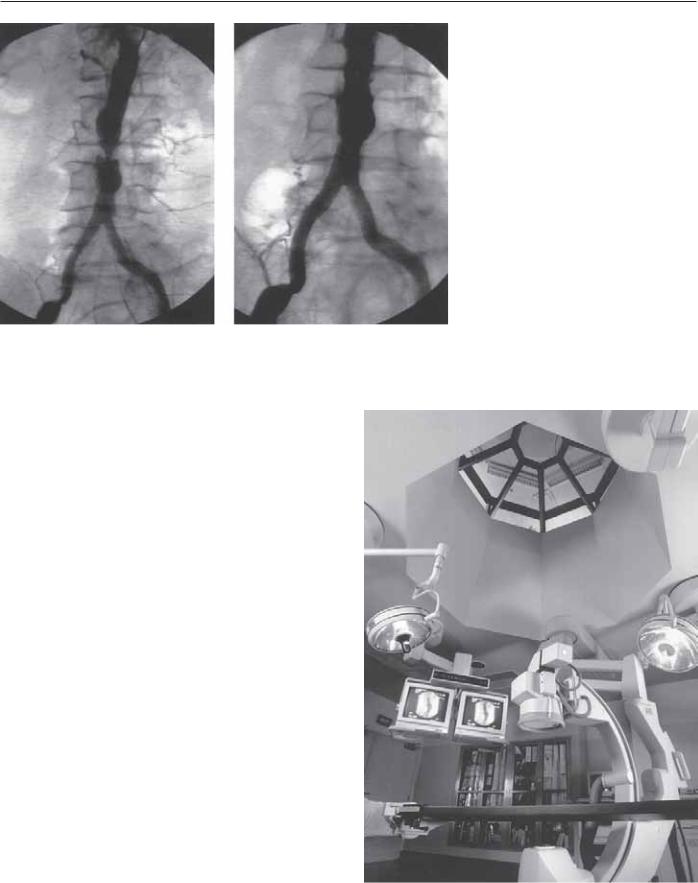

Для выполнения высококачественного чрескожного вмешатель- |

|

ства требуется хорошо оборудованная операционная, что подра- |

|

зумевает наличие рентгеновского аппарата с высокой разрешаю- |

|

щей способностью, делающего возможным успешное выполнение |

|

всего вмешательства. Наибольшей популярностью среди рентген- |

|

хирургов пользуется разборная передвижная рентгенологическая |

|

установка с С-аркой и усиливающим изображение устройством, |

|

соединяющаяся с 3/4-дюймовым записывающим устройством и |

|

монитором для отображения вводимого контраста. Второй мони- |

|

тор с цифровым дисковым накопителем также необходим для об- |

|

работки неподвижного изображения выбранного артериального |

|

сегмента, облегчая выполнение роад-меппинга — функции, не- |

|

обходимой для выполнения сложных процедур ангиопластики. |

|

Существует несколько распространенных во всем мире рент- |

|

геновских установок в различных модификациях, зависящих от |

|

компании-производителя (например, Philips, GE, OEC, Siemens, |

|

Toshiba и др.). Наше отделение оборудовано установкой ISS-2000 |

|

Plus Intraoperative Imaging System, International Syrgical Systems, |

|

Phoenix, AZ (рис. 41.5), которая была спроектирована и усовер- |

|

шенствована под нашим руководством таким образом, чтобы удо- |

|

влетворять всем текущим и возможным потребностям эндоваску- |

|

лярной хирургии. Использование автоматического инжектора |

|

обеспечивает точность и правильность введения контрастного ве- |

Рис. 41.5. Фотография системы интраоперационной визуали- |

щества, что необходимо при длительных вмешательствах и чего |

зации ISS-2000 Plus. Многочисленные преимущества системы, |

сложно достичь при ручном введении. Инжекторы (Medrad, |

фиксированной к потолку, неоднократно демонстрировались |

Indianola, PA) выпускаются в различных конфигурациях, вклю- |

в последние 10 лет. |