- •Лекция 2. Социология управления, ее особенности и

- •1 вопрос. Понятие социологии управления и его содержательная структура. Цели и значение социологии

- •В определениях «социологии управления» прослеживается 2 основных аспекта

- •Социология управления является научно-практической дисциплиной. Сущность социологического подхода к управлению заключается в выделении

- •Принципы и методология исследования

- •Сочетание методов исследования

- •Общенаучные методы - предполагают наличие связей между явлениями. Рассматривают их в непрерывном развитии,

- •Общенаучные методы базируются на принципах

- •Цели и значение социологии управления

- •Задачи, составляющие глобальную цель социологии управления:

- •2 вопрос. Социальные законы и закономерности.

- •Примеры социальных законов и закономерностей.

- •Социальные законы

- •Поле проявлений социальных законом и закономерностей

- •Любая социальная закономерность должна определять:

- •Общие законы описывают свойства и процессы, протекающие на уровне всего общества, всей социальной

2 вопрос. Социальные законы и закономерности.

Несмотря на разнонаправленность, многообразие и многовариантность социальных связей их возникновение, развитие и прекращение подчиняется определенным законам и выражается в некоторых закономерностях.

Научные законы в отличие от законов права выражают не субъективные правила и не директивные нормы, а объективные связи между явлениями.

Например, объективный закон описывает вероятность наступления события А вследствие или совместно с событием Б.

В зависимости от жесткости и тесноты выявленной связи правила, по которым они организуются, относятся или к законам или к закономерностям.

Закон описывает однозначные зависимости при соблюдении определенных условий, а закономерности характеризуются вероятностными

зависимостями.

В задачи социологии управления входят: 1.Познание социальных законов управления;

2.Организация управления на основании выявленных социальных законов.

На настоящий момент социальные законы не достаточно систематизированы и классифицированы.

Многие исследователи (О. Конт, З. Фрейд, К. Юнг, А. Маслоу и т.д.) отмечали взаимозависимости существующие между социальными процессами и явлениями. Но далеко не все из них решались назвать выявленные зависимости законами. Этот пробел так и остался незаполненным последующими систематизаторами социологических знаний.

Примеры социальных законов и закономерностей.

Законы:

Человек всегда выступает в качестве субъекта социальных отношений.

Все социальные отношения имеют иерархическую структуру в силу разности потенциалов их участников.

Человек как личность выражает собой триединство биологического, психологического и социального начала.

Закономерности:

Опыт увеличивает знания.

Усложнение решаемых социальных задач снижает агрессивность действий.

При наличии альтернатив человек руководствуется соображениями выгоды в соответствии с ее пониманием.

Социальные отношения несут в себе конфликты.

Социальные законы

•Выражают связи социальных явлений и процессов, связи социальной деятельности или действий.

•Характеризуют отношения между индивидами и общностями (демографическими, профессиональными, территориальными и институциональными группами).

•Объединяют последовательность и направления развития личности, общества и культуры под воздействием социальных факторов.

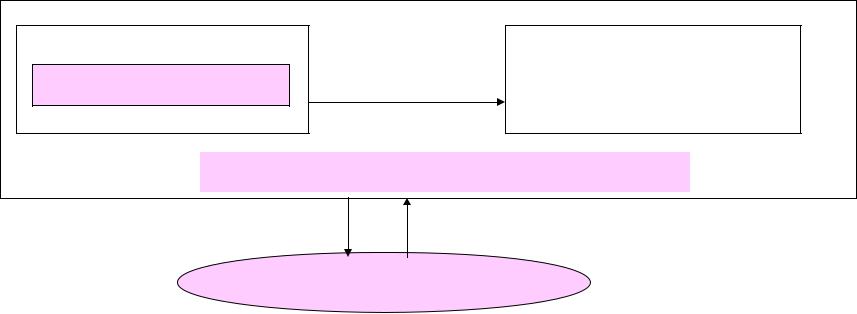

Поле проявлений социальных законом и закономерностей |

|

Социальный Агрегат 1 |

Социальный агрегат 2 |

Внутренняя среда |

социальный |

|

процесс |

|

Социальная система |

Внешняя среда

В зависимости от фрагмента схемы, в котором проявляются социальные законы, они делятся:

1.По масштабу обозначения (общество, классы, сословия, группы).

2.По срокам действия (постоянные, специфические, периодические).

3.По способу проявления (динамические, статические).

4.По характеру детерминации (внешние, внутренние).

Любая социальная закономерность должна определять:

•Поведение социального агрегата, порождающего или провоцирующего рождение социального процесса, участвующего в каком-либо социальном процессе или оказывающегося под влиянием социального процесса;

•Поведение другого (других) социального агрегата, вызванное социальным процессом;

•Поведение или условия внешней среды, связанные с социальным процессом;

•Поведение внутренних составляющих социального агрегата, связанное с социальным процессом.

Общие законы описывают свойства и процессы, протекающие на уровне всего общества, всей социальной сферы. Классовые и сословные законы справедливы лишь в рамках своих социальных слоев.

Часть социальных законов действуют всегда (постоянные), вне зависимости от уровня развития общества, часть – характерна лишь для конкретных социальных условий (специфические), действие остальных связано с периодическим повторением определенных социальных ситуаций.

Динамические законы подразделяются на причинные (когда последующее состояние является результатом предыдущего) и функциональные (когда между процессами наблюдается взаимная зависимость).

Статические законы включают законы развития (описывают свойства, обуславливающие развитие системы) и законы функционирования (свойства, возникающие вследствие ее функционирования и обеспечивающие ее сохранение).