- •1. Теоретические основы информатики: информатика как наука.

- •2. Информация и концепция ее определения.

- •3. Информационный процесс и его структура.

- •4. Теоретические основы информатики. Свойства информации.

- •7. Языки программирования высокого уровня.

- •8. Объектно-ориентированное программирование. Основные понятия.

- •9. Основы алгоритмизации вычислительных процессов: основные понятия теории алгоритмов.

- •10. Основы алгоритмизации вычислительных процессов: свойства и виды алгоритмов.

- •11. Основы алгоритмизации вычислительных процессов: способы описания алгоритмов.

- •12. Основы алгоритмизации вычислительных процессов: линейные алгоритмы. Примеры.

- •13. Основы алгоритмизации вычислительных процессов: разветвляющиеся алгоритмы. Примеры.

- •14. Основы алгоритмизации вычислительных процессов: циклические алгоритмы. Примеры.

- •1. Цикл с предусловием

- •2. Цикл с постусловием.

- •3. Цикл с параметром или повторением.

- •15. Основы алгоритмизации вычислительных процессов: методика составления алгоритмов.

- •16. Основные элементы языка qBasic. Алфавит и словарь языка qBasic.

- •16. Характеристика окна среды программирования qBasic. Основные принципы работы среды qBasic.

- •18. Основные операторы для составления программ линейной структуры в qBasic.

- •19. Процессы разветвляющейся структуры. Операторы разветвления среды программирования qBasic.

- •Вопрос 20.

- •Вопрос 21.

- •Вопрос 22.

- •Вопрос 23.

- •Вопрос 24.

- •Вопрос 25.

- •Вопрос 26.

- •Вопрос 27.

- •Вопрос 29.

- •Вопрос 30.

- •Вопрос 31.

- •Вопрос 32.

- •Вопрос 33.

- •Вопрос 34,35.

- •Вопрос 36.

- •Вопрос 37.

- •Вопрос 38.

- •39. Структура проекта vBasic.

- •40. Алфавит и лексемы языка в среде ооп vBasic.

- •41.Переменные и их типы в среде ооп vBasic.

- •42. Константы в среде ооп vBasic.

- •43. Операторы, выражения и операции в среде ооп vBasic.

- •44. Встроенные функции в среде ооп vBasic.

- •45. Системы счисления.

- •46. Перевод целых и дробных чисел из одной системы счисления в другую.

- •47. Арифметические операции в двоичной системе счисления и представление чисел в других системах счисления.

- •48. Принцип устройства компьютера. Микропроцессор. Оперативная память, кэш-память.

- •49. Основные блоки и качественные характеристики пк.

- •50. Периферийные устройства. Мониторы.

- •1. Основные понятия программного обеспечения (по).

- •2. Классификация компьютерных преступлений

- •23))) Создание макросов в текстовом процессоре Microsoft Word

- •27.Форматы ячеек и создание таблиц в Excel. Автоформат и условное форматирование. Основные приемы работы в ms excel.

- •Автоформат

- •Условное форматирование

- •28. Использование функций. Элементарные функции. Вычисление в таблицах Excel. Ссылки и имена. Вложенные функции.

- •29. Числовые и логические функции в Excel

- •30. Функции категории «ссылки и массивы» в Excel

- •31.Статистические функции

- •32. Работа с диаграммами в Excel. Форматирование и параметры диаграмм.

- •33.Понятие вычислительных сетей

- •36.Глобальная сеть internet:структура, характеристика и способы работы

- •37.Основные понятия и функции логики

- •39.Базовые логические элементы

- •40.Логическая структура гибких дисков

- •41.Логическая структура жестких дисков

- •42.Растровые и векторные графические изображения

- •43.Форматы графических файлов

- •44.Двоичное кодирование графической информации

- •45.Графические редакторы

- •46.История развития глобальной сети internet

8. Объектно-ориентированное программирование. Основные понятия.

Объектно-ориентированное программирование (ООП) зародилось в языках программирования Паскаль, АДА, С++. В ООП основной точкой опоры при проектировании программ является объект.

Программа ООП – это не последовательность операторов, а совокупность и способов их взаимодействия. Обмен информацией между объектами происходит по средствам сообщений.

Объектом назовем понятие, абстракцию или любой предмет с четко очерченными границами, который имеет смысл в контексте рассматриваемой прикладной проблемы. Они могут наследовать характеристики и поведение других объектов, называемых родительскими или предками. Наличие механизма наследования является самым существенным различием между программированием на Basic и ООП в VBasic.

Основным понятием ООП является понятие класса. Классом назовем особую структуру, которая может иметь в своем составе поля, методы и свойства. Класс – это множество объектов, которые обладают внутренними свойствами, присущими любому объекту класса.

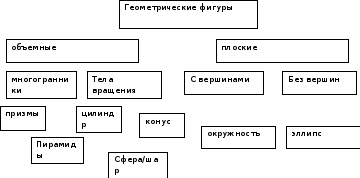

Иерархия объектов класса. Каждый конкретный класс имеет свои особенности и характеристики, определяющие этот класс. Например: структура класса геометрических фигур

Наследование. Процесс, с помощью которого один тип наследует характеристики другого типа, называется наследованием.

Операции и методы. Функция (или преобразование), которое можно применить к объектам данного класса, называется операцией. Если одна и та же операция применяется к объектам разного класса, то она называется полиморфной. Метод – это процедура или функция, включенная в объект т. о., что экземпляр данного типа становится доступным для нее изнутри. Поля и методы являются двумя составными частями новой структуры, называемой объектом.

Определение методов. Процесс определения методов напоминает создание модулей. Внутри объекта метод определяется заголовком процедуры или функции, действующей как метод.

Свойства объекта - это совокупность данных и методов (характеристики), их чтение и записи, называется свойствами. Свойства объектов можно устанавливать в процессе проектирования, а также можно изменять программно во время выполнения программ.

События и их обработка. События – это воздействие на объект (перемещение курсора, нажатие кнопки). В каждом объекте множество событий. В конкретных объектах могут быть обработчики, к написанию которых и сводится основы программирования в VBasic.

Вывод: объект можно определить как совокупность свойств и методов, на которые этот объект может реагировать. Внешнее управление объектом осуществляется через обработчики событий. Эти обработчики обращаются к свойствам и методам.

Пример.

Определить объект.

Насекомое. Объект. Полет=ложь.

Насекомое. Объект. Звук=истина.

Насекомое. Объект. Цвет=зеленый.

Насекомое. Объект. Прыжок=отлично.

9. Основы алгоритмизации вычислительных процессов: основные понятия теории алгоритмов.

Теория алгоритмов- это раздел математики, который изучает общие свойства алгоритмов.

Понятие «алгоритм» сформировалось в математике в 20-х гг. XX века. Началом систематической теории алгоритмов стала работа А. А. Черча 1936 г.

Под алгоритмом понимается процедура, которая позволяет путем выполнения последовательных элементарных шагов получить конкретное решение или сделать вывод, что решения не существует.

В основе понятия «алгоритм» лежит идея построения алгоритмической модели, которая должна состоять из набора конкретных элементарных шагов, способных определить следующие шаги.

Т. о. от модели требуется универсальность, чтобы эта модель позволила описать любой алгоритм.

Основой теоретических исследований послужили 3 основных арифметических модели:

1. Арифметизация алгоритмов

- любые данные можно закодировать числами, всякое их преобразование становится арифметическим вычислениям.

2. Абстрактная машина Тьюрена.

-каждый шаг элементарный, значит его должна выполнять машина.

3. Нормативные алгоритмы Маркова.

- каждый алгоритм задается своим алфавитом, над которым работает конечное множество допустимых подстановок и порядок их пременения.

Вывод: в теории алгоритмов строго доказано, что по своим возможностям преобразование нормального алгоритма эквивалентно машине Тьюринга. Это дало возможность сформировать понятие алгоритмически неразрешимой задачи.

Задача называется алгоритмически неразрешимой, если не существует абстрактной машины Тьюринга, нормального алгоритма Маркова, рекурсивной функции.

Определение алгоритма:

1. алгоритм- это конечная последовательность однозначных предписаний, использование которых позволяет с помощью конечного числа шагов получить решение задачи, однозначно определяемое исходными данными. (М. В. Семенов)

2. алгоритм- это система правил, которая сформирована на языке, понятном исполнителю, определяет процесс перехода от допустимых исходных данных к некоторому результату.

Алгоритмический процесс- процесс последовательного преобразования конструктивных объектов (слов, чисел, пар слов), происходящий дискретными шагами. Каждый шаг состоит в смене одного конструктивного объекта другим.