pylnev_v_v_red_chastnaya_selekciya_polevyh_kultur

.pdfселекционного процесса — предварительном и конкурсном˝ сорто-

испытаниях.

Высокой нектаропродуктивностью отличаются сорта Калини˝н- ская, Нектарница, Сумчанка, Каракитянка, Саулык и др.

Селекция на устойчивость к полеганию и осыпанию. Работа в

этом направлении предусматривает создание сортов гречихи с плотным прямостоячим стеблем и неосыпающимися плодами. Р˝а-

стения такого типа должны отличаться высоким расположен˝ием нижних ветвей и соцветий, ограниченным периодом созреван˝ия и

устойчивостью к прорастанию на корню.

Направленная селекционная работа на сочетание укорочен˝ности междоузлий в зоне ветвления с хорошо развитой зоной пл˝одообразования создает возможность для получения форм с выс˝окой

продуктивностью и устойчивостью к полеганию.

Проблему создания неполегающих сортов гречихи можно успешно решить путем вовлечения в селекционный процесс кор˝от-

костебельных детерминантных форм. С участием детерминан˝тных форм созданы сорта Сумчанка, Дождик, Деметра, Курская 87, Ди-

êóëü.

В селекционной работе используют также растения-фасциан˝-

ты, которые часто появляются в гибридном потомстве от переопыления диплоидных и тетраплоидных форм. Для них характер-

но снижение высоты растения до 70...80 см, образование толстого˝

èвыполненного стебля, уменьшение числа междоузлий в зоне˝

плодоношения и смещение узла ветвления выше по стеблю.

Одна из причин недобора урожая зерна гречихи — осыпаемо˝сть ее плодов к моменту уборки. Эта проблема успешно решается˝ при использовании в качестве исходного материала зеленоцве˝тковых

форм гречихи с очень прочной плодоножкой, что обусловлено˝

увеличением числа сосудисто-волокнистых пучков и способ˝нос-

тью выдерживать перестой на корню свыше 2 нед. Кроме того, у˝ гибридов, полученных с участием зеленоцветковых форм, час˝то проявляются и другие ценные качества: укороченные междоу˝злия, сокращенный вегетационный период, дружное созревание се˝мян

èкрупноплодность. Это способствовало тому, что зеленоцве˝тковые формы были переведены на полиплоидный уровень.

Селекция на качество продукции. Качество зерна гречихи опре-

деляется в основном массой 1000 зерен, пленчатостью, выравне˝н-

ностью, выходом крупы и ядрицы, содержанием в них белка и

жира. На технологические свойства зерна гречихи влияют кр˝уп-

ность, форма и пленчатость плодов. У лучших сортов пленчат˝ость

составляет 18...20 %, а выход крупы — 74...77 %. Выход ядрицы значительно выше у сортов с выраженной крылатостью около˝- плодника при массе 1000 зерен порядка 30 г и более.

Выравненность зерна у крупнозерных сортов составляет 90 %˝ и более (сход с сит с отверстиями диаметром 4,5... 4,2 мм) и обеспе-

чивает выход крупы не менее 75 %.

201

Питательная ценность крупы определяется содержанием бе˝лка

и жира. Зерно ценных сортов содержит 15...17 % белка и 3...4 % жира. Важно и содержание рутина, которое в крупе некоторых˝ сортов достигает от 0,9 до 1,1 %.

Установлено, что сорта гречихи в разной степени склонны к˝

накоплению тяжелых металлов. Например, сорта Каракитянка˝ и Саулык «загрязняются» в меньшей степени, поэтому они наиб˝олее

пригодны для детского и диетического питания, тогда как с˝орта Казанская крупнозерная и Кама, накапливающие свинец в кол˝и-

чествах, превышающих ПДК на 12...32 %, не годятся для этой

öåëè.

Селекция на устойчивость к болезням и вредителям. Гречиха принадлежит к числу немногих культурных растений, которые ср˝ав-

нительно мало страдают от болезней и вредителей.

У гречихи могут встречаться фитофтороз, фузариоз, рамуляр˝и- оз, серая гниль, пероноспороз, мучнистая роса, аскохитоз, це˝р-

коспороз, бактериоз, вирусный ожог.

Из вредителей наибольший вред наносят проволочники, гре-

чишная блоха, тли и нематоды.

9.5. МОДЕЛЬ СОРТА

Новые сорта гречихи должны быть пригодны для интенсивной˝ технологии возделывания, устойчивы к различным биотичес˝ким и

абиотическим стрессовым факторам и обеспечивать высоку˝ю экономическую эффективность производства зерна.

В качестве примера можно привести оптимальную модель скороспелого высокопродуктивного сорта, предназначенно˝го

для возделывания в районах с неблагоприятным гидротерми˝чес-

ким режимом вегетации (Лесостепь Поволжья и Средний Урал˝), разработанную в Татарском НИИСХ: высота растений 75...85 см; общее число узлов на стебле не более 10...11, при этом 3,5...4 узла в зоне ветвления и 4,5...5 узлов в зоне плодоношения; число ветвей 1-го порядка 3,3...3,6; число соцветий на растении 13...19; число плодов и соцветий 8...10; масса 1000 плодов не менее 40 г. Сорт должен обладать высокой потенциальной (4...4,2 т/га) и

средней производственной (2,2...2,5 т/га) урожайностью, иметь

вегетационный период 68...72 дня. Сорт должен отличаться вы-

сокой устойчивостью к засухе, холоду, полеганию (4,5 балла) и˝

осыпанию (5 баллов), при этом формировать очень выравненное зерно (около 100 %) с пленчатостью на уровне 24...25 %. Это дол-

жно обеспечивать выход крупного ядра 80...90 % и выход крупы на уровне 74 %.

Эта модель частично реализована в сортах Саулык, Кама, Че- ремшанка.

202

9.6. ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ

Коллекция ВИР насчитывает более 2100 образцов гречихи.

Мощным развитием и высокой требовательностью к теплу и влаге отличаются образцы многолистной гречихи из Индии, К˝и- тая и Японии, где вегетационный период длится 100...130 дней.

Многие из этих образцов отличаются очень крупным зерном. ˝В то же время имеются скороспелые сорта и формы с периодом вег˝етации 60...65 дней. Многие сорта (Майская, Калининская, Сибиряч-

ка, Бирская 3, Идель и др.) сочетают скороспелость и холодост˝ой-

кость.

Среди диплоидных отечественных сортов крупностью и высо˝-

кой выравненностью плодов выделяются сорта Шатиловская˝ 5, Краснострелецкая, Майская, Идель, Прикамская, Кама, Саулык˝,

Казанская крупнозерная. Высокую массу 1000 плодов имеют тет-˝ раплоидные сорта. У ряда сортов (Богатырь, Аромат, Детская,˝ Не-

ктарница) крупность плодов сочетается с низкой пленчатос˝тью (20 %). Известны образцы дальневосточного происхождения с

тонким околоплодником и крупным плодом.

Интересны образцы из Франции, которые отличаются прямо-

стоячим стеблем и почти шарообразным зерном, а также итал˝ьян-

ские сорта с коротким стеблем и компактными верхушечными˝ соцветиями.

Среди коллекции ВИР немало урожайных сортов, устойчивых к осыпанию зерна. Это прежде всего сорта Богатырь, Сумчанк˝а,

Калининская и др. Очень устойчивы к осыпанию зерна зелено˝- цветковые диплоидные сорта (Зеленоцветковая 90) и тетрапло˝ид-

ные формы (сорт Ника и др.).

Немало сортов, которые характеризуются крупнозерностью˝,

высокой выравненностью зерна и высоким выходом крупы. Это˝

очень пластичный сорт Богатырь, а также сорта, полученные˝ с его участием: Шатиловская 4, Шатиловская 5, Орловчанка и др. Сорта Краснострелецкая, Кама, Саулык, Казанская крупнозерная˝ обеспечивают наибольший выход крупного ядра при оптимал˝ьной пленчатости. Очень высокая выравненность плодов (почти 100 %) свойственна сортам Кама, Каракитянка, Черемшанка, при это˝м выход крупного ядра у них составляет 80...88 %. Ценны местные

сорта, которые отличаются высокой адаптацией к определен˝ным

условиям и стабильной урожайностью по годам.

Большой интерес для селекции представляют формы, выделен˝-

ные путем инцухта, а также естественные и экспериментальн˝ые мутанты. Это первая детерминантная форма Новая, выделенна˝я

из сложной гибридной популяции Д. Кильдишевым; cовершенно˝ неветвящаяся (неотеническая) мутантная форма Белорусска˝я одностебельная, полученная И. Ф. Самойловичем, мутантные фо˝р- мы с ограниченным ветвлением Горец и Остролистная 659, выве-˝ денные Н. В. Фесенко во ВНИИЗБК. Главная особенность посл˝ед-

203

них двух форм — отсутствие тесной корреляции между разм˝ерами

листа, крупностью зерна и продуктивностью растения. Получены карликовые формы (Орловский карлик, карлик На-

дежда) и самофертильные гомостильные формы с длинными и к˝о- роткими репродуктивными органами.

Очень разнообразная коллекция мутантов (от суперкарлико˝в до гигантов) создана в Подольской государственной аграрн˝о-тех-

нической академии (Украина).

9.7. МЕТОДЫ СЕЛЕКЦИИ

Отбор. В современной селекции он остается составной частью

всех применяемых методов. На начальном этапе селекции исп˝ользовали в основном массовый отбор. Почти все первые улучше˝н-

ные местные и селекционные сорта созданы этим методом. Та˝к, сочетание многолетнего (в течение 1901—1909 гг.) отбора из попу-˝

ляции крупных, хорошо выполненных семян, раннего посева и˝

высокого плодородия почвы создало благоприятные услови˝я для накопления более позднеспелых, высокопродуктивных, круп˝нозерных биотипов гречихи и привело к формированию уникаль˝но-

го сорта Богатырь. В результате вегетационный период увел˝ичил-

ся на 2 нед, урожайность — на 78 %, а крупность семян выросла с˝ 20...22 до 24...26 г.

На современном этапе селекции используют как массовый, та˝к и индивидуальный отбор, последний — в виде семейного, инди˝ви-

дуально-семейного и семейно-группового.

Семейный отбор позволяет выделить наиболее продуктивны˝е

семьи. Этим методом созданы такие сорта, как Шатиловская 4, Шатиловская 5, Майская и др.

Индивидуально-семейный отбор (многократный индивидуаль˝- ный) дает возможность сформировать сорт с определенными ˝хозяйственными признаками. При этом потомства отобранных элитных растений размножают по семьям изолированно друг˝ от

друга с использованием экранной изоляции (обсев делянок ˝дип-

лоидных растений тетраплоидной гречихой). После испытани˝я

лучшие семьи объединяют в популяцию, которая дает начало ˝но-

вому сорту. Так был cоздан сорт Ирменка и др.

Данный метод в форме периодического отбора используют в селекции гречихи на гетерозис при создании синтетически˝х сортов, представляющих собой популяции, образованные объеди˝нением группы генотипов с высокой ОКС. Сущность этого метод˝а

заключается в последовательном сочетании отбора с гибри˝дизацией выделенных генотипов.

Семейно-групповой отбор позволяет дать оценку отобранно˝го материала по потомству, при этом лучшие семьи объединяют ˝по сходным признакам в группы, которые размещают на изолиров˝ан-

204

ных площадках. Семьи в каждой группе высевают отдельно, но˝

рядом друг с другом. Постепенно достигают выравненности в˝ потомстве и создают возможности для накопления и усиления т˝ех признаков и свойств, на которые проводят отбор. Таким путе˝м был создан первый крупнозерный сорт Краснострелецкая.

Внутривидовая гибридизация. В зависимости от поставленной цели проводят простые (парные) или сложные скрещивания. Пр˝и

этом применяют несколько методов получения гибридов. Свободное межсортовое переопыление осуществляют путем

посева родительских форм в виде специально подобранной с˝ор-

тосмеси или черезрядно (с междурядьями 45 см). Во втором слу˝- чае можно использовать явление гетеростилии. Это предусм˝атривает удаление с момента появления первых бутонов всех р˝асте-

ний с короткопестичными цветками из материнского сорта и˝

длиннопестичных растений из отцовского. Генетическое ма˝ркирование показало, что степень гибридности семян в этом сл˝учае

достигает 98 %.

Принудительное опыление наиболее трудоемко, однако обес˝-

печивает высокую завязываемость семян. Для проведения ги˝бридизации семена растений высевают в сосуды. После начала ц˝вете-

ния в сосудах с материнской формой оставляют только длинн˝опестичные растения, у которых удаляют все ранее распустивши˝еся

цветки и плодики. Растения изолируют. В других сосудах ост˝авляют растения с короткопестичными цветками, которые исполь˝зу-

ются в качестве отцовской формы. Когда начинают вскрывать˝ся

пыльники, пинцетом срывают короткопестичные цветки и при˝- кладывают их к пестикам материнских растений.

При ограниченно свободном опылении под изолятор с длинно˝-

пестичными растениями материнской формы помещают в про-

бирку с водой побеги с короткопестичными цветками отцовс˝кой

формы. Для лучшего попадания пыльцы на рыльце пестиков из˝о- лятор периодически встряхивают. Растения в пробирках мен˝яют через 1...2 дня.

Селекция на гетерозис. Ее осуществляют путем создания: 1) сортолинейных и межлинейных гибридов с однократным использ˝о- ванием гетерозиса; 2) сортов-синтетиков с многократным исп˝ользованием гетерозиса; 3) семейно-сортовых гибридов на основ˝е ре-

ципрокного периодического отбора семей с высокой общей к˝ом-

бинационной способностью (ОКС).

Первый метод применяют только в рамках селекционного про˝-

цесса, поскольку получение в большом количестве гетерози˝сных

семян путем черезрядного посева подобранной пары с испол˝ьзованием явления гетеростилии очень трудоемко. Кроме того, ˝возникают большие трудности при создании самоопыленных лин˝ий, поскольку гречиха крайне отрицательно реагирует на инбр˝идинг. Использование в селекции гречихи гомостильных самосовм˝ести-

мых форм ощутимых результатов не принесло.

205

Создание синтетических сортов основано на использовани˝и

ОКС селекционных номеров при поликроссном испытании. Работу ведут по схеме:

∙создание селекционных номеров;

∙размножение этих номеров в изоляции;

∙поликросс (в качестве тестера используют смесь семян исп˝ы- туемых номеров, которую высевают черезрядно со всеми номе˝ра-

ми или обсевают ей делянку изучаемого номера по периметру˝). При этом в рядках изучаемых номеров оставляют только раст˝ения

ñдлиннопестичными цветками;

∙определение ОКС (испытание гибридов и объединение луч- ших по урожайности семей в синтетический сорт);

∙испытание синтетического сорта.

Метод поликросса наименее трудоемок и наиболее экономи-

чен по сравнению с другими методами. Сорта-синтетики Киевская, Свитязанка (тетраплоид) созданы этим методом.

Третий метод был разработан Н. В. Фесенко во ВНИИЗБК и предусматривает:

1-й год: отбор из сортов À è Â по 300...500 лучших растений;

2-й »: изолированное размножение потомств этих растений à è b;

3-й »: проведение анализирующих скрещиваний (топкроссов) п˝о схемеà1 × Â è

b1 × À;

4...6-й годы: испытание реципрокных гибридов à1 × B è b1 × À, объединение лучших;

7-й год: скрещивание и размножение компонентов À1 è Â1, полиаллельные

скрещивания à1 è b1;

8...10-й годы: конкурсное сортоиспытание F1 реципрокных гибридов À1 × Â1 è Â1 × À1. Отбор элит для начала второго цикла селекции.

Периодический отбор на ОКС позволяет улучшить свойства п˝о-

пуляции, не снижая ее гетерогенности. При испытании 300...500 семей можно рассчитывать на отбор 5...10 семей с гетерозисом

15...20 %.

Отдаленная гибридизация. Получение межвидовых гибридов у

гречихи является весьма затруднительным. Первый фертиль˝ный

межвидовой гибрид F. giganteum Krotov был получен в ВИР при

скрещивании на тетраплоидном уровне двух видов — F. tataricum è F. ñómosum (1975).

Во ВНИИЗБК А. Н. Фесенко и Н. Н. Фесенко (1998) получены

фертильные |

гибриды гречихи обыкновенной с видами |

F. homotropicum |

è F. esculentum subsp. ancestrale. К сожалению, у |

гибридов обнаружено тесное сцепление между отдельными х˝озяйственно полезными и нежелательными признаками.

Однако проведение многократных отборов из полученных межвидовых гибридов способствовало выделению самоопыле˝н- ных линий с повышенной инбредной способностью, линий с вы˝- сокой продуктивностью и качеством зерна.

Глубокий инбридинг межвидовых гибридов позволил выдели˝ть серию уникальных мутаций, таких, как «блокирование ветвле˝-

206

ния», «сериальное заложение генеративных меристем», кото˝рые

представляют интерес для селекции.

Мутагенез. В селекции гречихи этот метод начали применять значительно позже, чем у других культур.

Работы Е. С. Алексеевой по созданию новых сортов гречихи ˝до-

казали возможность использования индуцированных мутаци˝й в селекции гречихи. Для получения мутаций применяют различ˝ные

мутагенные факторы: радиационные, химические, радиохимич˝еские, лазерное облучение и др. Обрабатывают обычно семена, в˝еге-

тирующие растения и пыльцу.

Наиболее эффективные мутагены для гречихи — гамма-излу˝че- ние в дозах 200...400 Гр, химические мутагены НММ (N-нитрозо- метилмочевина), НЭМ (N-нитрозоэтилмочевина) в концентраци˝и

0,006...0,01 %. Самый богатый спектр мутаций получают при со-

вместном воздействии на семена химических и физических м˝утагенов, причем действие многих из них достаточно специфичн˝о.

Например, этиленимин (ЭИ) индуцирует появление высокобел˝- ковых мутаций, а совместное воздействие гамма-излучения и˝

НММ приводит к возникновению скороспелых и крупноплодны˝х форм. Следует отметить, что формообразовательный процесс˝ у

мутантов длительный (порой продолжается до Ì12) и зависит от дозы мутагена и генотипа исходного материала. Более жизне˝спо-

собное потомство обычно дают растения с длиннопестичным˝и цветками.

Полиплоидия. У гречихи культурной изредка встречаются есте-

ственные тетраплоиды. Первые экспериментальные полипло˝иды у гречихи были получены А. Р. Жебраком и В. В. Сахаровым в 1941 г. Для получения тетраплоидов суточные проростки обраб˝а-

тывают в течение 1 сут водным раствором колхицина в конце˝нтра-

öèè 0,05...0,1 %.

Первый тетраплоидный сорт Эмка был создан в Польше. В бывшем СССР первый тетраплоидный сорт Искра был получен в˝ Белорусском НИИ земледелия (районирован в 1977 г.)

Полиплоиды характеризуются многими положительными ка- чествами: холодостойкостью, устойчивостью к полеганию, кр˝упнозерностью, повышенным содержанием рутина. Однако у них часто наблюдают различные нарушения в мейозе — в результа˝те

снижаются фертильность пыльцы и семенная продуктивност˝ь.

Поэтому при работе с полиплоидами необходим постоянный к˝он-

троль за ходом мейоза и фертильностью пыльцы. В настоящее˝

время в производстве возделывают один тетраплоидный сор˝т —

Большевик 4.

Интрогрессия. Этот метод связан с методом полиплоидии. В его основе лежит гибридизация диплоидных форм с тетраплоидн˝ыми (2x × 4x) и повторное, в течение 3...4 лет, опыление гибридных растений пыльцой тетраплоида. Наследственные изменения, во˝зни-

кающие в гибридном потомстве, проявляются в виде новообра˝зо-

207

ваний, из которых наибольшую ценность в селекции на компл˝екс

хозяйственных признаков представляют диплоидные растен˝ияфасцианты. Они имеют мощный габитус, толстый неполегающий˝ стебель, крупные листья и плоды. Кроме того, немалую долю со˝- ставляют низкорослые растения с детерминантным типом ра˝зви-

тия и коротким вегетационным периодом.

С помощью этого метода Н. Н. Петелиной во ВНИИЗБК был

создан первый крупноплодный сорт Краснострелецкая (масс˝а 1000 зерен 30 г), в основе которого лежит комбинация сортов Ка-

занская местная × Большевик 4. В настоящее время метод интро-

грессии широко используют для получения исходного матер˝иала в Татарском НИИСХ.

Методы биотехнологии. Эти методы занимают пока скромное

место в селекции гречихи.

Метод культуры клеток и тканей довольно хорошо разработа˝н, однако в селекционной работе с гречихой используется дос˝таточ-

но узко. Первых успехов добились селекционеры Приморског˝о НИИСХ, которые получили регенерантные линии с различной

продуктивностью, крупностью зерна, формой и окраской плод˝ов. Из популяции регенерантов при испытании в полевых услови˝ях

выделены линии с комплексом ценных признаков и свойств, к˝о- торые могут быть использованы в селекции.

Для преодоления барьера несовместимости при скрещивани˝и разных видов используют метод культивирования незрелых˝ заро-

дышей и семяпочек на питательных средах. Удалось добиться˝ сли-

яния протопластов двух не скрещивающихся обычным путем в˝и- дов F. åsculentum è F. tataricum. Но дальше размножения гибридных клеток процесс не пошел.

Широкие исследования по биотехнологии гречихи разверну˝ты

в Китае. Проведено культивирование протопластов гречихи˝ татар-

ской и пыльников гречихи посевной. К сожалению, свойства п˝о- лученных каллусов оказались очень нестабильными.

9.8.МЕТОДИКА СЕЛЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА

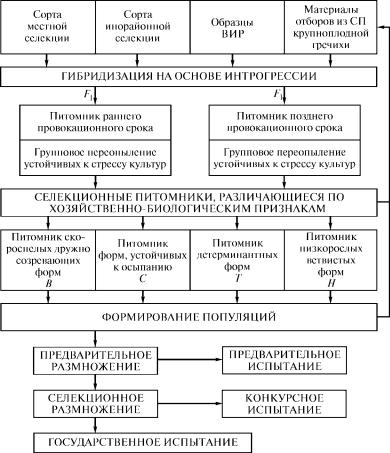

Âкачестве примера приведена схема селекционного процес˝са,

которую применяют в Татарском НИИСХ (рис. 9.5). Суть его со-

стоит в сложной ступенчатой гибридизации на основе интро˝грес-

сии, последующей проработки гибридного материала на спец˝и-

альных провокационных фонах и формирования в дальнейшем˝ из наиболее гомеостатичных семей сложных гибридных популя-

ций. Начальные звенья этого метода разработаны и обоснова˝ны

Í.Н. Петелиной в 50-е годы прошлого столетия и подтверждены˝ при создании сортов Краснострелецкая и Майская. Метод пол˝у- чил завершенную форму в 80-е годы и послужил основой для выведения всех последующих крупноплодных сортов татарско˝й се-

208

Рис. 9.5. Схема селекционного процесса гречихи (по Ф. З. Кадыр˝овой, 1999)

лекции. Механизм интрогрессии осуществляется путем напр˝авленного переопыления материалов повторного индивидуаль˝ного

отбора из диплоидной крупноплодной гречихи с участием пы˝льцы

тетраплоидной гречихи. Наибольшую ценность для селекции˝

представляют возникающие при этом новообразования в вид˝е ра-

стений-фасциантов. Чтобы избежать сужения генетической о˝сновы исходного материала, привлекают инорайонные сорта. С э˝той

целью на изолированных участках для направленного перео˝пыления черезрядно высевают сорта местной селекции и инорайо˝н- ные.

209

Гибридное потомство оценивают в провокационных питом-

никах при ранних (29 апреля — 8 мая) и критически поздних (15...22 июня) сроках посева. При этом малоценные формы элиминируются и осуществляется направленное переопыление ˝между генотипами, наиболее устойчивыми к эспериментальным у˝с-

ловиям.

Потомство от индивидуальных растений, проявивших наи-

большую устойчивость к неблагоприятным факторам среды, р˝аспределяют с учетом морфологических и хозяйственно-биоло˝ги-

ческих особенностей в отдельные селекционные питомники˝Â, Ñ,

Ò è Í со строгой пространственной изоляцией между ними. Направленное переопыление внутри конкретной группы позво˝ляет успешно использовать эффект трансгрессии.

Формирование сложной популяции происходит из семей, ко-

торые имеют достоверное превышение над стандартом по про˝дуктивности и качеству плодов. Ежегодно популяционный фонд п˝о-

полняется 5...10 морфотипами от семейно-группового отбора. В течение следующих 3...5 лет каждую новую популяцию размножа-˝

ют в условиях полосного посева (межполосное пространство˝ 10 м и поддерживается в чистоте). Популяции, сходные по изучаем˝ым

признакам, в течение первых трех лет могут быть объединен˝ы в более сложные популяции. После достижения популяцией дин˝а-

мического равновесия (обычно через 3...4 года) ее включают в предварительное и конкурсное сортоиспытания.

Параллельно с конкурсным сортоиспытанием ведут размнож˝е-

ние перспективных селекционных номеров с использование˝м пространственной изоляции в виде посева зерновых культу˝р или временно′й изоляции, когда образцы высевают рядом, но с интер-

валом в 25...30 дней.

9.9.ДОСТИЖЕНИЯ СЕЛЕКЦИИ

ÂРоссии работы по селекции гречихи были начаты И. А. Пуль˝- маном. Им были созданы первые селекционные сорта Богороди˝ц- кая ранняя и Большевик. В 1938 г. были районированы три первые сорта гречихи: Богатырь (Шатиловская опытная станция˝),

Альтгаузена 11 и Большевик, первый сорт до сих пор возделывают

âпроизводстве.

Âнастоящее время в России селекцией гречихи занимаются

18 научных и селекционно-опытных учреждений во всех района˝х ее возделывания. Координирует эту работу Всероссийский н˝ауч-

но-исследовательский институт зернобобовых и крупяных к˝ультур (ВНИИЗБК, г. Орел). В Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории˝ РФ, включено 44 сорта, из них только один тетраплоидный — Большевик 4. Почти все сорта отнесены к ценным по качеству.

210