- •Лекция №1

- •I. Рудничная атмосфера

- •1. Рудничный воздух

- •1.1 Изменение химического состава и свойств атмосферного воздуха при его движении по горным выработкам

- •1.2 Постоянные составные части рудничного воздуха и их свойства

- •1.3 Ядовитые примеси рудничного воздуха

- •Лекция №2

- •2. Метан

- •2.1 Физико-химические свойства метана

- •2.2. Происхождение и виды связи метана с горными породами.

- •2.3 Метаноносность и метаноемкость угольных пластов и пород

- •2.4 Виды выделений метана в горные выработки

- •1. Обыкновенное; 2. Суфлярное; 3. Внезапное выделение с выбросом угля, а иногда и породы.

- •2.5 Борьба с метаном средствами вентиляции

- •2.6 Борьба с метаном средствами дегазации

- •2.6.1 Общие положения по дегазации угольных шахт

- •2.6.2 Способы дегазации неразгруженных от горного давления пластов и вмещающих пород

- •2.6.2.1 Дегазация при проведении капитальных и подготовительных выработок

- •2.6.2.2 Дегазация при проведении горизонтальных и наклонных выработок по угольным пластам.

- •2.6.2.3 Дегазация разрабатываемых угольных пластов скважинами, пробуренными из выработок

- •Лекция №3

- •2.6.3 Дегазация сближенных угольных пластов (спутников) и вмещающих пород при их подработке, надработке

- •2.6.3.1 Основы теории дегазации спутников

- •2.6.3.2 Схемы дегазации сближенных угольных пластов и вмещающих пород

- •Формулы для расчета

- •2.7 Внезапные выбросы угля и газа и меры борьбы с ними

- •2.7.1 Основы теории внезапных выбросов угля и газа

- •2.7.2 Мероприятия по борьбе с внезапными выбросами угля и газа.

- •2.7.2.1 Способы борьбы с внезапными выбросами их назначение и область применения.

- •2.7.2.2 Региональные мероприятия по борьбе с внезапными выбросами угля и газа

- •2.7.2.3 Локальные мероприятия по борьбе с внезапными выбросами

- •2.7.3 Прогноз выбросоопасности угольных пластов

- •Лекция №4

- •II. Рудничная аэромеханника

- •3. Основные законы рудничной аэродинамики

- •3.1 Виды давления в движущемся воздухе. Понятие о депрессии

- •3.2 Измерение давления и депрессии в движущемся потоке

- •3.3 Основные законы аэродинамики

- •3.3.1 Закон сохранения массы

- •3.3.2 Закон сохранения энергии

- •3.3.3 Режимы движения воздуха в шахтах

- •3.3.4Типы воздушных потоков

- •Лекция №5

- •4. Аэроданамическое сопротивление горных выработок

- •4.1 Природа и виды аэродинамического сопротивления

- •4.1.1 Сопротивление трения

- •4.1.2 Лобовые сопротивления в горных выработках

- •4.1.3 Местные сопротивления в горных выработках

- •4.1.4 Единицы аэродинамического сопротивления

- •5. Шахтные вентиляционные сети и методы их расчета

- •5.1 Элементы шахтной вентиляционной сети

- •5.2 Основные законы движения воздуха в шахтных вентиляционных сетях

- •5.3 Аналитические методы расчета простейших вентиляционных сетей

- •5.3.1 Последовательно-параллельные соединения и их свойства

- •Лекция №6

- •5.3.2. Диагональное соединение горных выработок и его свойства

- •5.3.3. Методика расчета распределения воздуха в сложных вентиляционных сетях

- •Лекция №7

- •6. Работа вентиляторов на шахтную

- •6.1 Аэродинамическая характеристика вентилятора и сети. Режим работы одного вентилятора на сеть

- •6.2 Анализ совместной работы вентиляторов на сеть

- •1. Анализ последовательной работы двух одинаковых вентиляторов методом суммарных характеристик

- •2. Анализ последовательной работы двух разных вентиляторов методом суммарных характеристик

- •3. Анализ последовательной работы двух разных вентиляторов методом активизированнх характеристик сети

- •4. Анализ параллельной работы двух одинаковых вентиляторов методом суммарных характеристик

- •5. Анализ параллельной работы двух разных вентиляторов методом суммарных характеристик

- •6. Анализ параллельной работы двух разных вентиляторов методом активизированных характеристик сети

- •7. Анализ параллельной работы вентиляторов установленных на разных стволах (связанных между собою горными выработками)

- •Лекция №8

- •7. Естественная тяга воздуха в шахтах

- •7.1 Общие сведения о естественной тяге

- •7.2 Измерение депрессии естественной тяги

- •7.2.1 Измерение естественной тяги V-образным жидкостным депрессиометром или микроманометром

- •7.2.2 Расчет величины депрессии естественной тяги гидростатическим методом

- •7.3 Влияние естественной тяги на работу вентилятора

- •Лекция №9

- •8. Регулирование распределения воздуха в вентиляционной сети шахты

- •8.1 Задачи и способы регулирования

- •8.2. Регулирование подачи воздуха в шахту изменением режима работы главного вентилятора

- •8.3 Регулирование распределения воздуха в вентиляционной сети шахты

- •8.3.1 Регулирование увеличением сопротивления выработок

- •8.3.2 Решение задачи о целесообразности отрицательного регулирования

- •8.3.3 Отрицательное регулирование вентиляционными окнами

- •8.3.4 Регулирование распределения воздуха положительными способами

- •Лекция №10

- •III. Вентиляция шахт

- •9. Проветривание тупиковых выработок и стволов

- •9.1 Общие положения и некоторые особенности проветривания тупиковых выработок и стволов

- •9.2 Способы подачи воздуха в забои тупиковых выработок и стволов

- •9.3 Вентиляторы и воздухопроводы установок местного проветривания

- •9.4 Методы расчета расхода воздуха для проветривания тупиковых выработок и стволов

- •Лекция №11

- •9.5 Выбор вентиляторов для проветривания тупиковых выработок и стволов

- •9.6 Примеры расчетов проветривания тупиковой выработки и ствола

- •9.7 Проветривание длинных тупиковых выработок и стволов несколькими вентиляторами

- •Лекция №12

- •10 Проветривание выемочных участков

- •10.1 Схемы проветривания выемочных участков

- •10.2 Прогноз метанообильности очистных забоев и выемочных участков

- •10.3 Расчет расхода воздуха для проветривания выемочных участков и очистных выработок

- •10.3.1 Расчет расхода воздуха для проветривания очистных выработок

- •Лекция №13

- •10.3.2 Расчет расхода воздуха для проветривания выемочных участков

- •11 Утечки воздуха в шахтах

- •11.1 Общие сведения об утечках и их классификация

- •11.2 Расчет утечек воздуха в шахтах

- •11.3 Мероприятия по снижению утечек воздуха

- •Лекция №14

- •12. Проектирование вентиляции шахт

- •12.1 Исходные данные для разработки проекта вентиляции шахты

- •12.2 Содержание проекта проветривания шахт

- •12.3 Способы проветривания шахт

- •12.4 Схемы проветривания шахт

- •12.4.1 Центральные схемы проветривания шахт их преимущества и недостатки

- •12.4.2 Диагональные схемы проветривания

- •12.5 Выбор схемы проветривания шахты

- •12.6 Расчет расхода воздуха для проветривания шахты

- •12.7 Расчет депресси шахты

- •12.8 Расчет производительности, депрессии вентилятора и его выбор

- •Лекция №15

- •13 Управление вентиляционными режимами шахт при пожарах

- •13.1 Особенности проветривания шахт при пожарах

- •13.2 Выбор вентиляционного режима при пожаре

- •13.3 Устойчивость и стабилизация вентиляции при пожаре

- •Лекция №16

- •14. Контроль вентиляции шахт

- •14.1 Требования правил безопасности к контролю вентиляции шахт

- •14.2 Контроль расхода и скорости движения воздуха

- •14.3 Контроль концентрации метана в горных выработках

- •14.4 Контроль вентиляции шахт методом депрессионных съемок

- •14.5 Контроль вентиляции шахт методом газовых съемок

Лекция №2

2. Метан

2.1 Физико-химические свойства метана

Метан – газ без цвета, запаха и вкуса. Его относительная плотность по отношению к плотности воздуха - 0.55. Плохо растворим в воде. При обычных условиях метан весьма инертен и соединяется только с галоидами. В небольших количествах метан физиологически безвреден. Повышение содержания метана опасно лишь вследствие уменьшения содержания кислорода. Однако, при содержании метана 50-80 % и нормальном содержании кислорода он вызывает сильную головную боль и сонливость.

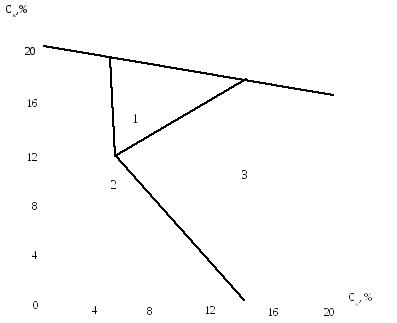

С воздухом метан образует горючие и взрывчатые смеси. При содержании в воздухе до 5 % он горит у источника тепла голубоватым пламенем, при этом распространение фронта пламени не происходит. При концентрации от 5 до 14 взрывается, свыше 14 не горит и не взрывается, но может гореть у источника тепла при доступе кислорода извне. Наиболее полное представление о пределах взрывчатости метановоздушной смеси дает график к определению взрывчатости метана с воздухом (рис.1.1).

Наибольшей силы взрыв происходит при содержании его 9.5 %. Температура в эпицентре взрыва достигает 18750С, давление 10 атм. Горение метана и взрыв происходят по следующим реакциям:

при достаточном количестве кислорода

СН4+2О2= СО2+2Н2О

при недостатке кислорода

СН4+О2=СО+Н2+Н2О

Воспламенение

метана происходит при температуре

650-750

![]() С.

Метан обладает свойствомзапаздывания

вспышки, состоящее в том, что его

воспламенение происходит через некоторое

время после возникновения контакта с

источником тепла.

С.

Метан обладает свойствомзапаздывания

вспышки, состоящее в том, что его

воспламенение происходит через некоторое

время после возникновения контакта с

источником тепла.

Например

при концентрации метана 6 % и температурах

воспламенителя 750, 1000, 1100![]() С,

продолжительность индукционного периода

соответственно равна 1 с, 0.1 с. и 0.03 с.

С,

продолжительность индукционного периода

соответственно равна 1 с, 0.1 с. и 0.03 с.

Наличие индукционного периода создает условия для предупреждения вспышки метана при взрывных работах путем применения предохранительных ВВ. При этом время остывания продуктов взрыва ниже температуры воспламенения метана должно быть меньше индукционного периода.

Рис.2.1 График к определению взрывчатости смесей метана с воздухом (Ск– содержание кислорода; См– содержание метана): 1-взрывчатая смесь; 2-невзрывчатая смесь; 3-смесь, могущая стать взрывчатой при добавлении свежего воздуха.

2.2. Происхождение и виды связи метана с горными породами.

Процессы образования метана протекали одновременно с формированием пластов угля и метаморфизмом первичного органического вещества. Существенная роль при этом принадлежала процессам брожения вызываемым деятельностью бактерий.

В породах и в угле метан находится в виде свободного и сорбированного газа. На современных глубинах работ основное количество метана (около 85%) находится в сорбированном состоянии. Различают три формы связи (сорбции) метана твердым веществом:

Адсорбция- связывание молекул газа на поверхности твердого вещества под действием сил молекулярного притяжения;

Абсорбция - проникновение молекул газа в твердое вещество без химического взаимодействия;

Хемосорбция - химическое соединение молекул газа и твердого вещества.

Основное количество сорбированного породами газа (80-85 %) находится в адсорбированном состоянии. При разрушении угольного пласта этот газ переходит в свободное состояние и выделяется в горные выработки в течении одного двух часов. Абсорбированный метан выделяется из угля длительное время, а хемосорбированный остается в угле длительное время (десятки лет).