- •Лекция №1

- •I. Рудничная атмосфера

- •1. Рудничный воздух

- •1.1 Изменение химического состава и свойств атмосферного воздуха при его движении по горным выработкам

- •1.2 Постоянные составные части рудничного воздуха и их свойства

- •1.3 Ядовитые примеси рудничного воздуха

- •Лекция №2

- •2. Метан

- •2.1 Физико-химические свойства метана

- •2.2. Происхождение и виды связи метана с горными породами.

- •2.3 Метаноносность и метаноемкость угольных пластов и пород

- •2.4 Виды выделений метана в горные выработки

- •1. Обыкновенное; 2. Суфлярное; 3. Внезапное выделение с выбросом угля, а иногда и породы.

- •2.5 Борьба с метаном средствами вентиляции

- •2.6 Борьба с метаном средствами дегазации

- •2.6.1 Общие положения по дегазации угольных шахт

- •2.6.2 Способы дегазации неразгруженных от горного давления пластов и вмещающих пород

- •2.6.2.1 Дегазация при проведении капитальных и подготовительных выработок

- •2.6.2.2 Дегазация при проведении горизонтальных и наклонных выработок по угольным пластам.

- •2.6.2.3 Дегазация разрабатываемых угольных пластов скважинами, пробуренными из выработок

- •Лекция №3

- •2.6.3 Дегазация сближенных угольных пластов (спутников) и вмещающих пород при их подработке, надработке

- •2.6.3.1 Основы теории дегазации спутников

- •2.6.3.2 Схемы дегазации сближенных угольных пластов и вмещающих пород

- •Формулы для расчета

- •2.7 Внезапные выбросы угля и газа и меры борьбы с ними

- •2.7.1 Основы теории внезапных выбросов угля и газа

- •2.7.2 Мероприятия по борьбе с внезапными выбросами угля и газа.

- •2.7.2.1 Способы борьбы с внезапными выбросами их назначение и область применения.

- •2.7.2.2 Региональные мероприятия по борьбе с внезапными выбросами угля и газа

- •2.7.2.3 Локальные мероприятия по борьбе с внезапными выбросами

- •2.7.3 Прогноз выбросоопасности угольных пластов

- •Лекция №4

- •II. Рудничная аэромеханника

- •3. Основные законы рудничной аэродинамики

- •3.1 Виды давления в движущемся воздухе. Понятие о депрессии

- •3.2 Измерение давления и депрессии в движущемся потоке

- •3.3 Основные законы аэродинамики

- •3.3.1 Закон сохранения массы

- •3.3.2 Закон сохранения энергии

- •3.3.3 Режимы движения воздуха в шахтах

- •3.3.4Типы воздушных потоков

- •Лекция №5

- •4. Аэроданамическое сопротивление горных выработок

- •4.1 Природа и виды аэродинамического сопротивления

- •4.1.1 Сопротивление трения

- •4.1.2 Лобовые сопротивления в горных выработках

- •4.1.3 Местные сопротивления в горных выработках

- •4.1.4 Единицы аэродинамического сопротивления

- •5. Шахтные вентиляционные сети и методы их расчета

- •5.1 Элементы шахтной вентиляционной сети

- •5.2 Основные законы движения воздуха в шахтных вентиляционных сетях

- •5.3 Аналитические методы расчета простейших вентиляционных сетей

- •5.3.1 Последовательно-параллельные соединения и их свойства

- •Лекция №6

- •5.3.2. Диагональное соединение горных выработок и его свойства

- •5.3.3. Методика расчета распределения воздуха в сложных вентиляционных сетях

- •Лекция №7

- •6. Работа вентиляторов на шахтную

- •6.1 Аэродинамическая характеристика вентилятора и сети. Режим работы одного вентилятора на сеть

- •6.2 Анализ совместной работы вентиляторов на сеть

- •1. Анализ последовательной работы двух одинаковых вентиляторов методом суммарных характеристик

- •2. Анализ последовательной работы двух разных вентиляторов методом суммарных характеристик

- •3. Анализ последовательной работы двух разных вентиляторов методом активизированнх характеристик сети

- •4. Анализ параллельной работы двух одинаковых вентиляторов методом суммарных характеристик

- •5. Анализ параллельной работы двух разных вентиляторов методом суммарных характеристик

- •6. Анализ параллельной работы двух разных вентиляторов методом активизированных характеристик сети

- •7. Анализ параллельной работы вентиляторов установленных на разных стволах (связанных между собою горными выработками)

- •Лекция №8

- •7. Естественная тяга воздуха в шахтах

- •7.1 Общие сведения о естественной тяге

- •7.2 Измерение депрессии естественной тяги

- •7.2.1 Измерение естественной тяги V-образным жидкостным депрессиометром или микроманометром

- •7.2.2 Расчет величины депрессии естественной тяги гидростатическим методом

- •7.3 Влияние естественной тяги на работу вентилятора

- •Лекция №9

- •8. Регулирование распределения воздуха в вентиляционной сети шахты

- •8.1 Задачи и способы регулирования

- •8.2. Регулирование подачи воздуха в шахту изменением режима работы главного вентилятора

- •8.3 Регулирование распределения воздуха в вентиляционной сети шахты

- •8.3.1 Регулирование увеличением сопротивления выработок

- •8.3.2 Решение задачи о целесообразности отрицательного регулирования

- •8.3.3 Отрицательное регулирование вентиляционными окнами

- •8.3.4 Регулирование распределения воздуха положительными способами

- •Лекция №10

- •III. Вентиляция шахт

- •9. Проветривание тупиковых выработок и стволов

- •9.1 Общие положения и некоторые особенности проветривания тупиковых выработок и стволов

- •9.2 Способы подачи воздуха в забои тупиковых выработок и стволов

- •9.3 Вентиляторы и воздухопроводы установок местного проветривания

- •9.4 Методы расчета расхода воздуха для проветривания тупиковых выработок и стволов

- •Лекция №11

- •9.5 Выбор вентиляторов для проветривания тупиковых выработок и стволов

- •9.6 Примеры расчетов проветривания тупиковой выработки и ствола

- •9.7 Проветривание длинных тупиковых выработок и стволов несколькими вентиляторами

- •Лекция №12

- •10 Проветривание выемочных участков

- •10.1 Схемы проветривания выемочных участков

- •10.2 Прогноз метанообильности очистных забоев и выемочных участков

- •10.3 Расчет расхода воздуха для проветривания выемочных участков и очистных выработок

- •10.3.1 Расчет расхода воздуха для проветривания очистных выработок

- •Лекция №13

- •10.3.2 Расчет расхода воздуха для проветривания выемочных участков

- •11 Утечки воздуха в шахтах

- •11.1 Общие сведения об утечках и их классификация

- •11.2 Расчет утечек воздуха в шахтах

- •11.3 Мероприятия по снижению утечек воздуха

- •Лекция №14

- •12. Проектирование вентиляции шахт

- •12.1 Исходные данные для разработки проекта вентиляции шахты

- •12.2 Содержание проекта проветривания шахт

- •12.3 Способы проветривания шахт

- •12.4 Схемы проветривания шахт

- •12.4.1 Центральные схемы проветривания шахт их преимущества и недостатки

- •12.4.2 Диагональные схемы проветривания

- •12.5 Выбор схемы проветривания шахты

- •12.6 Расчет расхода воздуха для проветривания шахты

- •12.7 Расчет депресси шахты

- •12.8 Расчет производительности, депрессии вентилятора и его выбор

- •Лекция №15

- •13 Управление вентиляционными режимами шахт при пожарах

- •13.1 Особенности проветривания шахт при пожарах

- •13.2 Выбор вентиляционного режима при пожаре

- •13.3 Устойчивость и стабилизация вентиляции при пожаре

- •Лекция №16

- •14. Контроль вентиляции шахт

- •14.1 Требования правил безопасности к контролю вентиляции шахт

- •14.2 Контроль расхода и скорости движения воздуха

- •14.3 Контроль концентрации метана в горных выработках

- •14.4 Контроль вентиляции шахт методом депрессионных съемок

- •14.5 Контроль вентиляции шахт методом газовых съемок

9.4 Методы расчета расхода воздуха для проветривания тупиковых выработок и стволов

Согласно [5], расход воздуха, необходимый для проветривания тупиковых выработок и стволов, определяется:

-по выделению метана или углекислого газа;

-по газам, образующимся при взрывных работах;

-по наибольшему числу людей, находящихся в забое;

-средней минимальной скорости воздуха в выработке и минимальной скорости в призабойном пространстве выработки с учетом температуры и относительной влажности воздуха. Окончательно принимается наибольший результат.

Для тупиковых выработок протяженностью до 300 м и стволов расчет выполняется сразу для максимальной длины. Для тупиковых выработок большей протяженности допускается расчет на отдельные периоды для промежуточных значений длины 300, 600, 900, и т. д., включая максимальную длину.

Расчет расхода воздуха производится для призабойного пространства (Qз.п) и в целом для выработки (Qп).

Расчет расхода воздуха по выделению метана (углекислого газа) производится следующим образом.

При выемке угля в тупиковой выработке комбайнами, отбойными молотками или выбуриванием пласта, а также при проходке стволов, количество воздуха, которое необходимо подавать в забой по выделению метана, определяется по формуле

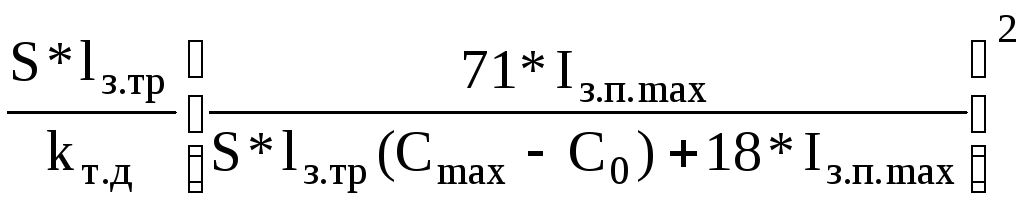

Qз.п=![]() (9.3)

(9.3)

где Qз.п– расход воздуха, который необходимо подавать в призабойное пространство тупиковой выработки, ствола, м3/мин;

Iз.п– метановыделение на призабойном участке тупиковой выработки длиной 20 м (для стволов принимаетсяIз.с), м3/мин;

С – допустимая согласно ПБ концентрация метана в исходящей из выработки вентиляционной струе, %;

С0– концентрация метана в струе воздуха, поступающего в тупиковую выработку, %; определяется для тупиковых выработок действующих шахт по результатам измерений, для проектируемых – принимается равной 0.05 %, а для стволов С0=0.

Метановыделение на призабойном участке выработки определяется по формуле

Iз.п=Iпов+Iо.у.п (9.4)

где Iпов– метановыделение с неподвижных обнаженных поверхностей пласта на призабойном участке выработки длиной 20 м., м3/мин;

Iо.у.п– метановыделение из отбитого угля, м3/мин.

Согласно [5],

Iпов=2.3*10-2*mп*Vп*(х-х0)*kт (9.5)

где mп– полная мощность угольных пачек пласта, м;

Vп– проектная скорость подвигания выработки, м/сут;

х – природная метаноносность пласта, м3/т;

х0– остаточная метаноносность угля, м3/т;

kт– коэффициент, учитывающий изменение метановыделения во времени; определяется по табл. 3.2 [5].

Природная метаноносность пласта определяется по формуле

х=хг*kW.Aз (9.6)

где хг– природная метаноносность пласта, м3/т.с.б.м; значение хг принимается по данным геологической разведки.

Остаточная

метаноносность угля х0, для каменных

углей и антрацитов с объемным выходом

летучих веществV![]() >165

мл/г с.б.м. определяется по формуле (9.7),

а для антрацитов сV

>165

мл/г с.б.м. определяется по формуле (9.7),

а для антрацитов сV![]() от 100 до 165 мл/г с. б. м. - по формуле (9.8)

от 100 до 165 мл/г с. б. м. - по формуле (9.8)

х0=хо.г*kW.А (9.7)

х1=kW

Аз*(0.15*=V![]() -13.6) (9.8)

-13.6) (9.8)

хо.г– остаточная метаноносность угля, м3/тсбм.; принимается по табл.3.1 [5] или определяется по формуле

хо.г=18.3*(V![]() )-0.6 (9.9)

)-0.6 (9.9)

kW.Аз– коэффициент пересчета метаноносности пласта на уголь, (доли ед.) определяется по формуле

kW.Аз=![]() (9.10)

(9.10)

kт– коэффициент, учитывающий изменение метановыделения во времени, доли ед.; зависит от времени Тпр, прошедшего от начала проведения выработки до момента определенияIпов; принимается по табл.3.2 [5] или рассчитывается по формуле

kт=1-0.91*exp(-0.022*Тпр) (9.11)

При расчете метановыделения на призабойном участке выработки длиной 20 м., время проведения выработки будет равно Тпр=20/Vп, суток. При расчете метанообильности всей выработкиIппо формуле (9.4), метановыделение из неподвижных обнаженных поверхностей пластаIпов, определяется по формуле (9.5), но значение коэффициентаkт, определяется для времени проведения всей выработки т.е. Тпр=lп/Vпсуток (lп-проектная длина выработки, м).

Метановыделение из отбитого угля зависит от способа проведения выработки и определяется следующим образом. При выемке угля комбайнами, выбуриванием или отбойными молотками по формуле

Iо.у.п=(х-х0) jkту (9.12)

где j– техническая производительность комбайна, бурового станка или суммарная производительность проходчиков по выемке угля, т/мин. Принимается для комбайнов по табл.5.3 [5], для буровых станков – по их техническим характеристикам, а при выемке угля отбойными молотками, определяется по формуле

j=![]() (9.13)

(9.13)

nпр– число проходчиков, одновременно работающих в смене по выемке угля;

Nв– норма выработки одного проходчика по выемке угля отбойным молотком, т/смену;

Тсм– время работы проходчиков в смене по выемке угля, ч;

Kту – коэффициент, учитывающий степень дегазации отбитого угля, доли ед.; определяется по формуле

Kту=а*T![]() (9.14)

(9.14)

где а, b– коэффициенты характеризующие газоотдачу из отбитого угля; принимается при дегазации отбитого угля (времени транспортирования угля) Ту≤ 6 мин, соответственно равными 0.052 и 0.71, а при Ту> 6 мин а=0.118, аb=0.25.

Значение Турассчитывается по формуле

Ту=![]() (9.15)

(9.15)

Sуг– площадь сечения выработки по углю в проходке, м2;

![]() – подвигание забоя за цикл непрерывной

работы комбайна, бурового станка,

отбойных молотков, м; принимается для

комбайнов при мощности пласта, меньшей

диаметра резцовой коронки (барабана),

равным длине коронки (барабана), а при

мощности пласта, большей диаметра

резцовой коронки, – расстоянию между

арками (рамами), но не менее одного метра,

при выбуривании пласта – подвиганию

забоя за цикл, а при выемке отбойными

молотками – шагу установки крепи;

– подвигание забоя за цикл непрерывной

работы комбайна, бурового станка,

отбойных молотков, м; принимается для

комбайнов при мощности пласта, меньшей

диаметра резцовой коронки (барабана),

равным длине коронки (барабана), а при

мощности пласта, большей диаметра

резцовой коронки, – расстоянию между

арками (рамами), но не менее одного метра,

при выбуривании пласта – подвиганию

забоя за цикл, а при выемке отбойными

молотками – шагу установки крепи;

![]() -плотность

угля, т/м3.

-плотность

угля, т/м3.

При проведении выработки буровзрывным способом Iо.у.попределяется по формуле

Iо.у.п=9*10-3*Sуг*lвз*![]() (х-х0) (9.16)

(х-х0) (9.16)

Lвз– подвигание забоя за взрывание, м.

При взрывном способе выемки в тупиковых выработках, проводимых по угольным пластам (для шахт, опасных по газу), расход воздуха, который необходимо подавать в забой определяется по формуле

Qз.п= (9.17)

(9.17)

где S– площадь поперечного сечения выработки в свету, м2;

lз.тр– расстояние от конца трубопровода до забоя выработки, м; принимается согласно требованиям ПБ;

kт.д– коэффициент турбулентной диффузии; принимается равным 1.0 приS≤10 м2и 0.8 при большем сечении выработки в свету;

Сmax– допустимая максимальная концентрация метана в призабойном пространстве после взрывания по углю, %; принимается равной 2 %;

Iз.п.max– максимальное метановыделение в призабойном пространстве после взрывания по углю, определяется по формуле

Iз.п.max=0.05*Sуг*lвз*(х-х0)*![]() (9.18)

(9.18)

При проведении вертикальных выработок (стволов, шурфов). количество воздуха для их проветривания по выделению метана, определяется по формуле

Qз.п.=![]() ,

м3/мин (9.19)

,

м3/мин (9.19)

где Iз.с– ожидаемое метановыделение в призабойном пространстве ствола при пересечении пласта стволом, м3/мин;

С – допустимая ПБ концентрация метана в исходящей струе ствола,%;

С0– концентрация метана в поступающей струе.

Метоновыделение в забое ствола определяется по формуле

Iз.с.=Iпов.с+Iо.у.с. (9.20)

Iпов.– метановыделение из неподвижных обнаженных поверхностей пласта, м3/мин;

Iо.у.с– метановыделение из отбитого угля, м3/мин.

Метановыделение Iпов.с,Iо.у.сопределяется по формулам

Iпов.с=3.3*10-2*mп*Д1*Х [ 0.0004(Vdaf)2+0.16] (9.21)

Iо.у.с=2.0*10-3*mп*Д![]() *(Х-Хо) (9.22)

*(Х-Хо) (9.22)

При пересечении нескольких пластов, расчет ожидаемого метановыделения производится для каждого пласта и к дальнейшим расчетам принимается наибольшее из полученных значений.

Расход воздуха по средней минимально допустимой скорости движения воздуха в выработке

Qз.п=60*Vп.min*S(9.23)

где Vп.min- минимально допустимая ПБ скорость движения воздуха в выработке, м/с; принимается в соответствии с требованиями ПБ.

Расход воздуха по минимальной скорости в призабойном пространстве с учетом температуры и относительной влажности воздуха определяется по формуле

Qз.п=20*Vз.min*S(9.24)

где Vз.min-минимально допустимая ПБ скорость воздуха в призабойном пространстве м/с; принимается по табл.8.3 ПБ.

Расход воздуха, который необходимо подавать в забой по наибольшему числу людей определяется по формуле

Qз.п=6nм3/мин (9.25)

где n– наибольшее число людей, работающих в забое.

Количество воздуха, которое необходимо подавать в забой по ядовитым газам, образующимся при взрывных работах, определяется по формуле

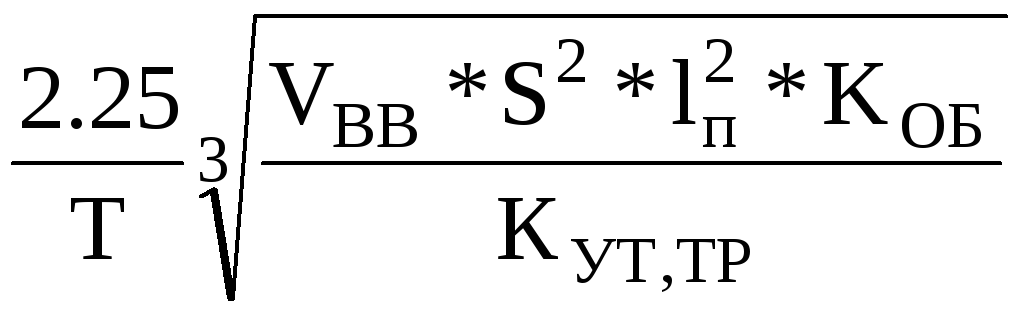

Qз.п= (9.26)

(9.26)

![]() где

Т - время проветривания выработки, мин;

где

Т - время проветривания выработки, мин;

Для

шахт опасных по внезапным выбросам угля

и газа Т![]() 30

мин, для прочих шахт не нормируется;

30

мин, для прочих шахт не нормируется;

Vвв- объем вредных газов, образующихся после взрывания, л;

Vвв=100*Вуг.+40*Впор.,л (9.27)

Вуг., Впор- масса одновременно взрываемых ВВ по углю и по породе, соответственно, кг;

Если взрывание по углю и по породе производится раздельно то при расчете Qз.ппринимается большее из произведений входящих в формулу (9.27).

![]() - длина тупиковой части выработки, м;

для горизонтальных и наклонных тупиковых

выработок длиной 500 м. и более в место

- длина тупиковой части выработки, м;

для горизонтальных и наклонных тупиковых

выработок длиной 500 м. и более в место

![]() подставляется критическая длина равная

500 м, а в том случае

подставляется критическая длина равная

500 м, а в том случае

![]() меньше 500м, подставляется

меньше 500м, подставляется

![]() .

При расчете величиныQз.пдля проветривания стволов по формуле

(9.26), критическая длина выработки

определяется расчетом;

.

При расчете величиныQз.пдля проветривания стволов по формуле

(9.26), критическая длина выработки

определяется расчетом;

Коб- коэффициент, учитывающий обводненность выработки; принимается по табл,5.1 [5].

Кут.тр.- коэффициент ,учитывающий утечки воздуха

в вентиляционном трубопроводе; для

гибких труб определяется по табл.5.4 [5],

а для жестких определяется расчетом.

При длине![]() меньше критической длины, значение

Кут.тр.принимается для длины

меньше критической длины, значение

Кут.тр.принимается для длины

![]() ,

и при

,

и при

![]() lп.крдля критической длины.

lп.крдля критической длины.

Критическая длина выработки для расчета проветривания стволов определяется по формуле

Lп.кр=12.5*Vвв*Кт.с*Кс.1/S, м (9.28)

где Кт.с- коэффициент турбулентной диффузии полной свободной струи; определяется по табл.5.2 [5] в зависимости от величиныlз.тр/dтр.п;

lз.тр - расстояние от конца трубопровода до забоя ствола, м; Согласно ПБ это расстояние должно быть не более 15 м, а при погрузке грейфером - 20 м;

dтр.п- приведенный диаметр трубопровода, м; при расположении трубопровода в углу выработки равен 2*dтр, а при расположении у стенки выработки или у стенки ствола 1.5*dтр;

Кс.1- коэффициент, учитывающий влияние обводненности и глубины ствола, а также температуры пород в стволе на процесс разбавления вредных газов; определяется по формуле

Кс.1=![]() (9.29)

(9.29)

Кс.2- коэффициент, учитывающий влияние обводненности ствола; зависит от притока воды в забой и определяется согласно [5] стр.77.tп- температура пород на глубине Нc, определяется по формуле

tп=t1+![]() ,

,![]() 0С (9.30)

0С (9.30)

t1-

температура пород на глубине зоны

постоянных температур Н0,![]() ;для

Донбас саt1=8-10

;для

Донбас саt1=8-10

![]() ,а Н0=26-33 м;

,а Н0=26-33 м;

Нг- геотермический градиент, м/град; для Донбасса Нг=25-30 м/град;

t0-среднемесячная

температура атмосферного воздуха для

июля,![]() ;

принимается по данным , приведенным в

«Единой методике прогнозирования

температурных условий в угольных

шахтах». Для Донбассаt0=21.4

;

принимается по данным , приведенным в

«Единой методике прогнозирования

температурных условий в угольных

шахтах». Для Донбассаt0=21.4![]() С;

С;

Значение коэффициента утечек воздуха для жестких вентиляционных труб определяется по формуле

Кут.тр.=(![]() (9.31)

(9.31)

где Куд.ст- коэффициент удельной стыковой воздухопроницаемости при фланцевом соединении трубопровода; принимается по табл.5.5. [5];

Rтр.ж- аэродинамическое сопротивление жесткого трубопровода без утечек воздуха, к; определяется по формуле

Rтр.ж=1.2Rтр.+Rм, к(9.32)

где 1.2-коэффициент, учитывающий нелинейность трубопровода и несоответствие стыков;

Rтр- аэродинамическое сопротивление жесткого трубопровода без утечек воздуха, к; определяется по табл.5.7 [5].

Для выбора ВМП принимается наибольшее из полученных Qз.п..