- •Лекция №1

- •I. Рудничная атмосфера

- •1. Рудничный воздух

- •1.1 Изменение химического состава и свойств атмосферного воздуха при его движении по горным выработкам

- •1.2 Постоянные составные части рудничного воздуха и их свойства

- •1.3 Ядовитые примеси рудничного воздуха

- •Лекция №2

- •2. Метан

- •2.1 Физико-химические свойства метана

- •2.2. Происхождение и виды связи метана с горными породами.

- •2.3 Метаноносность и метаноемкость угольных пластов и пород

- •2.4 Виды выделений метана в горные выработки

- •1. Обыкновенное; 2. Суфлярное; 3. Внезапное выделение с выбросом угля, а иногда и породы.

- •2.5 Борьба с метаном средствами вентиляции

- •2.6 Борьба с метаном средствами дегазации

- •2.6.1 Общие положения по дегазации угольных шахт

- •2.6.2 Способы дегазации неразгруженных от горного давления пластов и вмещающих пород

- •2.6.2.1 Дегазация при проведении капитальных и подготовительных выработок

- •2.6.2.2 Дегазация при проведении горизонтальных и наклонных выработок по угольным пластам.

- •2.6.2.3 Дегазация разрабатываемых угольных пластов скважинами, пробуренными из выработок

- •Лекция №3

- •2.6.3 Дегазация сближенных угольных пластов (спутников) и вмещающих пород при их подработке, надработке

- •2.6.3.1 Основы теории дегазации спутников

- •2.6.3.2 Схемы дегазации сближенных угольных пластов и вмещающих пород

- •Формулы для расчета

- •2.7 Внезапные выбросы угля и газа и меры борьбы с ними

- •2.7.1 Основы теории внезапных выбросов угля и газа

- •2.7.2 Мероприятия по борьбе с внезапными выбросами угля и газа.

- •2.7.2.1 Способы борьбы с внезапными выбросами их назначение и область применения.

- •2.7.2.2 Региональные мероприятия по борьбе с внезапными выбросами угля и газа

- •2.7.2.3 Локальные мероприятия по борьбе с внезапными выбросами

- •2.7.3 Прогноз выбросоопасности угольных пластов

- •Лекция №4

- •II. Рудничная аэромеханника

- •3. Основные законы рудничной аэродинамики

- •3.1 Виды давления в движущемся воздухе. Понятие о депрессии

- •3.2 Измерение давления и депрессии в движущемся потоке

- •3.3 Основные законы аэродинамики

- •3.3.1 Закон сохранения массы

- •3.3.2 Закон сохранения энергии

- •3.3.3 Режимы движения воздуха в шахтах

- •3.3.4Типы воздушных потоков

- •Лекция №5

- •4. Аэроданамическое сопротивление горных выработок

- •4.1 Природа и виды аэродинамического сопротивления

- •4.1.1 Сопротивление трения

- •4.1.2 Лобовые сопротивления в горных выработках

- •4.1.3 Местные сопротивления в горных выработках

- •4.1.4 Единицы аэродинамического сопротивления

- •5. Шахтные вентиляционные сети и методы их расчета

- •5.1 Элементы шахтной вентиляционной сети

- •5.2 Основные законы движения воздуха в шахтных вентиляционных сетях

- •5.3 Аналитические методы расчета простейших вентиляционных сетей

- •5.3.1 Последовательно-параллельные соединения и их свойства

- •Лекция №6

- •5.3.2. Диагональное соединение горных выработок и его свойства

- •5.3.3. Методика расчета распределения воздуха в сложных вентиляционных сетях

- •Лекция №7

- •6. Работа вентиляторов на шахтную

- •6.1 Аэродинамическая характеристика вентилятора и сети. Режим работы одного вентилятора на сеть

- •6.2 Анализ совместной работы вентиляторов на сеть

- •1. Анализ последовательной работы двух одинаковых вентиляторов методом суммарных характеристик

- •2. Анализ последовательной работы двух разных вентиляторов методом суммарных характеристик

- •3. Анализ последовательной работы двух разных вентиляторов методом активизированнх характеристик сети

- •4. Анализ параллельной работы двух одинаковых вентиляторов методом суммарных характеристик

- •5. Анализ параллельной работы двух разных вентиляторов методом суммарных характеристик

- •6. Анализ параллельной работы двух разных вентиляторов методом активизированных характеристик сети

- •7. Анализ параллельной работы вентиляторов установленных на разных стволах (связанных между собою горными выработками)

- •Лекция №8

- •7. Естественная тяга воздуха в шахтах

- •7.1 Общие сведения о естественной тяге

- •7.2 Измерение депрессии естественной тяги

- •7.2.1 Измерение естественной тяги V-образным жидкостным депрессиометром или микроманометром

- •7.2.2 Расчет величины депрессии естественной тяги гидростатическим методом

- •7.3 Влияние естественной тяги на работу вентилятора

- •Лекция №9

- •8. Регулирование распределения воздуха в вентиляционной сети шахты

- •8.1 Задачи и способы регулирования

- •8.2. Регулирование подачи воздуха в шахту изменением режима работы главного вентилятора

- •8.3 Регулирование распределения воздуха в вентиляционной сети шахты

- •8.3.1 Регулирование увеличением сопротивления выработок

- •8.3.2 Решение задачи о целесообразности отрицательного регулирования

- •8.3.3 Отрицательное регулирование вентиляционными окнами

- •8.3.4 Регулирование распределения воздуха положительными способами

- •Лекция №10

- •III. Вентиляция шахт

- •9. Проветривание тупиковых выработок и стволов

- •9.1 Общие положения и некоторые особенности проветривания тупиковых выработок и стволов

- •9.2 Способы подачи воздуха в забои тупиковых выработок и стволов

- •9.3 Вентиляторы и воздухопроводы установок местного проветривания

- •9.4 Методы расчета расхода воздуха для проветривания тупиковых выработок и стволов

- •Лекция №11

- •9.5 Выбор вентиляторов для проветривания тупиковых выработок и стволов

- •9.6 Примеры расчетов проветривания тупиковой выработки и ствола

- •9.7 Проветривание длинных тупиковых выработок и стволов несколькими вентиляторами

- •Лекция №12

- •10 Проветривание выемочных участков

- •10.1 Схемы проветривания выемочных участков

- •10.2 Прогноз метанообильности очистных забоев и выемочных участков

- •10.3 Расчет расхода воздуха для проветривания выемочных участков и очистных выработок

- •10.3.1 Расчет расхода воздуха для проветривания очистных выработок

- •Лекция №13

- •10.3.2 Расчет расхода воздуха для проветривания выемочных участков

- •11 Утечки воздуха в шахтах

- •11.1 Общие сведения об утечках и их классификация

- •11.2 Расчет утечек воздуха в шахтах

- •11.3 Мероприятия по снижению утечек воздуха

- •Лекция №14

- •12. Проектирование вентиляции шахт

- •12.1 Исходные данные для разработки проекта вентиляции шахты

- •12.2 Содержание проекта проветривания шахт

- •12.3 Способы проветривания шахт

- •12.4 Схемы проветривания шахт

- •12.4.1 Центральные схемы проветривания шахт их преимущества и недостатки

- •12.4.2 Диагональные схемы проветривания

- •12.5 Выбор схемы проветривания шахты

- •12.6 Расчет расхода воздуха для проветривания шахты

- •12.7 Расчет депресси шахты

- •12.8 Расчет производительности, депрессии вентилятора и его выбор

- •Лекция №15

- •13 Управление вентиляционными режимами шахт при пожарах

- •13.1 Особенности проветривания шахт при пожарах

- •13.2 Выбор вентиляционного режима при пожаре

- •13.3 Устойчивость и стабилизация вентиляции при пожаре

- •Лекция №16

- •14. Контроль вентиляции шахт

- •14.1 Требования правил безопасности к контролю вентиляции шахт

- •14.2 Контроль расхода и скорости движения воздуха

- •14.3 Контроль концентрации метана в горных выработках

- •14.4 Контроль вентиляции шахт методом депрессионных съемок

- •14.5 Контроль вентиляции шахт методом газовых съемок

Лекция №4

II. Рудничная аэромеханника

3. Основные законы рудничной аэродинамики

3.1 Виды давления в движущемся воздухе. Понятие о депрессии

Любой движущийся объем воздуха всегда испытывает давление вышележащих слоев воздуха. Это давление называется аэростатическим (статическим) и является первой составной частью полного давления движущегося воздуха.

Движущийся воздух обладает кинетической энергией и в случае встречи, с какой либо преградой оказывает на преграду давление, величина которого зависит от кинетической энергии тела. Это давление называется динамическим или скоростным и является второй составной частью полного давления движущегося воздуха. Кинетическая энергия единицы объема движущегося воздуха определяется по формуле

Рд=![]() (3.1)

(3.1)

где γ-объемный вес воздуха, кг/м3;

v-скорость движения воздуха, м/с.

Таким образом, полное давление равно сумме статического и динамического давлений. Для движущегося воздуха справедлив закон Паскаля, согласно которому статическое давление действует на все плоскости в потоке, включая стенки выработки и, направлено нормально к ним. В тоже время динамическое давление действует лишь на те поверхности, на которые происходит набегание потока.

Давление на пластинку бесконечно малой толщины, расположенную перпендикулярно направлению движения воздуха (рис.3.1) определится по формуле

[(Рст+Рдин)-Рст]*S=Рдин*Sм(3.2)

где Sм-Миделево сечение тела, м2

Рис.3.1 Схема к пояснению статического, динамического и полного давления в воздушном потоке

Давление на такую же пластинку, помещенную в поток параллельно направлению его движения, будет равно нулю.

Полная энергия единицы объема воздушного потока равна сумме его потенциальной и кинетической энергии. Так как потенциальная энергия потока характеризуется его статическим давлением, кинетическая – динамическим давлением, то полное давление равно

Р=Рст+Рдин(3.3)

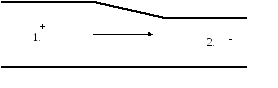

Возьмем в выработке переменного сечения две точки 1, 2 (рис.2.2).

Р ис.3.2

Схема к пояснению понятия депрессии

ис.3.2

Схема к пояснению понятия депрессии

Допустим, что воздух движется от точки 1 к точке 2. Это будет соблюдаться только в том случае, если давление в точке 1 будет больше давления в точке 2.

Полное давление в точке 1 будет равно:

Рп.1=Рст.1+Рдин.1; (3.4)

а в точке

2Рп.2=Рст.2+Рдин.2 (3.5)

Разность давления в тачках 1, 2 называется депрессией и обозначается через h, H.

Разность статических давлений называется статической депрессией (hст)

hст=Рст.1-Рст.2 (3.6)

Разность динамических давлений - скоростной депрессией или скоростным напором (hск)

hск=Рдин.1-Рдин.2 (3.7)

Разность полных давлений - полной депрессией (hп)

hп=Рп.1-Рп.2(3.8)

3.2 Измерение давления и депрессии в движущемся потоке

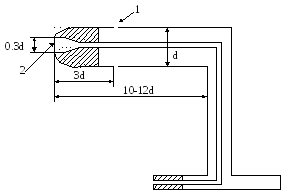

Для этой цели используются приемники давления и измерители и линии связи (трубки). В качестве приемников давления используются воздухомерные трубки различной конструкции. Наиболее распространенной из них является трубка Пито-Прандля, схема которой представлена на рис.3.3

В этой трубке приемником статического давления служит кольцевая щель или 4-6 отверстий 1 диаметром 0.1d , расположенных по периметру трубки, а приемником полного напора - осевое отверстие 2.

Рис.3.3 Схема воздухомерной трубки

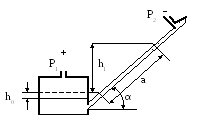

Измерителями давления служат жидкостные манометры и микроманометры. В рудничной вентиляции широкое распространение получили микроманометры типа ММН, схема которого представлена на рис.3.4

Рис.3.4 Схема микроманометра

Жидкостный микроманометр, изображенный на рис.3.4, состоит из двух колен, одно из которых имеет изменяемый в определенных пределах наклон и значительно меньший диаметр. Как видно из рис.3.4, к широкому сосуду подведено большее давление, а меньшее - к подвижной измерительной трубке малого диаметра.

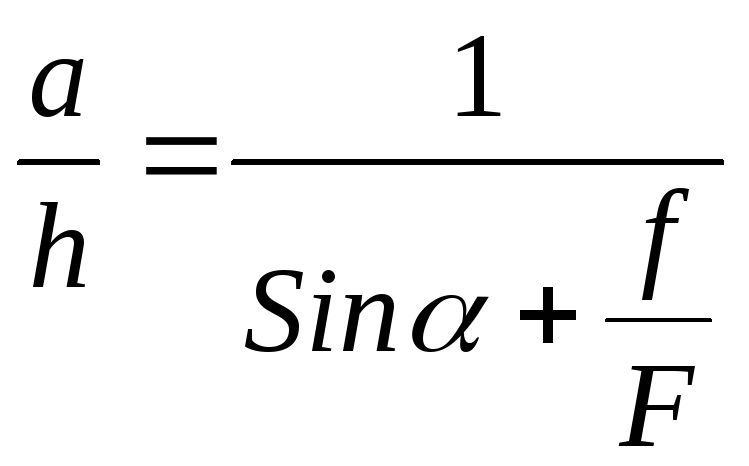

Обозначим площадь измерительной трубки f , а поперечное сечение сосуда - через F. Под действием разности давлений ∆Р=Р1-Р2=hγж(где Р1> Р2и γж- удельный вес жидкости) уровень жидкости в трубке повысится на величину а от нулевого положения, а в широком сосуде – опустится на величину h0от начального нулевого положения, при этом объем жидкости равный h0*F, перетечет в трубку и будет равен объему а*f, т.е.

h0*F= а*f (3.9)

Разность уровней в коленах будет равна

h=h0+ h1 (3.10)

где h0-вертикальная высота опускания жидкости в широком сосуде;

h1-вертикальная высота подъема жидкости в измерительной трубке.

Но h1=а*Sinα (3.11)

и h0=а*f/F (3.12)

Подставив вместо h1и h0их значения в предыдущее уравнение, получим

h=a(Sinα

+![]() (3.13)

(3.13)

Следовательно, искомая разность давлений

∆Р= γж

h=a (Sinα +![]() γж (3.14)

γж (3.14)

Отсюда

видно, что увеличение «масштаба»

измерения есть отношение отсчитываемой

на шкале прибора величины

![]() к вертикальной высоте столба жидкости,

h уравновешивающей измеряемую разность

давлений,

к вертикальной высоте столба жидкости,

h уравновешивающей измеряемую разность

давлений,

(3.15)

(3.15)

Чувствительность прибора будет тем больше, чем меньше отношение f/F и чем меньше угол наклона α. В микроманометрах типа ММН-240 f/F=1/400, Sinα=0,2-0,8, а диаметр трубки 2 мм.