- •Предисловие

- •Глава 1. Аминокислоты и белки

- •1.1 Общая характеристика

- •1.2 Классификация аминокислот

- •1.3 Модификация аминокислот

- •1.4 Ионизация аминокислот

- •1.5 Пептидная связь

- •1.6 Пептиды и белки

- •1.7 Функции белков

- •1.8 Уровни структурной организации белков

- •А Первичная структура белка

- •Б Вторичная структура белка

- •В Третичная структура белка

- •Д Четвертичная структура белка

- •1.9 Глобулярные и фибриллярные белки

- •А Кератин

- •1.10 Простые и сложные белки

- •1.11 Денатурация и ренатурация белков

- •1.12 Методы работы с белками

- •А Очистка и выделение белка

- •Б Высаливание

- •В Диализ

- •Д Аналитические методы работы с белками

- •Термины

- •Вопросы к семинарскому занятию (1-я часть)

- •Вопросы к семинарскому занятию (2-я часть)

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- • Аминокислоты

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 2. Ферменты

- •2.1 Общая характеристика

- •2.2 Номенклатура ферментов

- •2.3 Свойства ферментов

- •2.4 Строение фермента

- •2.5 Специфичность ферментов

- •А Модель «ключ-замок»

- •Б Модель индуцированного соответствия

- •2.7 Термодинамика ферментативных реакций

- •2.8 Кинетика ферментативных реакций

- •А Вывод уравнения Михаэлиса-Ментен (по Бергу)

- •В Уравнение Лайнуивера-Берка

- •2.9 Механизмы ферментативного катализа

- •2.10 Влияние факторов среды на скорость протекания ферментативной реакции

- •А Концентрация субстрата

- •2.12 Мультисубстратные реакции

- •А Последовательный механизм

- •Б Механизм «пинг-понг»

- •2.13 Ингибирование ферментов

- •Б Бесконкурентные ингибиторы

- •В Неконкурентные ингибиторы

- •2.14 Кооперативные взаимодействия внутри молекул ферментов

- •А Параллельная модель

- •2.15 Аллостерическая регуляция активности ферментов

- •2.16 Регуляция активности ферментов с помощью ковалентной модификации

- •2.17 Анти-, мульти- и изоферменты

- •2.18 Ферменты в медицине

- •А Энзимодиагностика

- •Термины

- •Вопросы к занятию (1-я часть)

- •Вопросы к занятию (2-я часть)

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 3. Нуклеиновые кислоты

- •3.1 Общая характеристика

- •3.2 Строение нуклеотида

- •3.3 Первичная структура ДНК

- •3.4 Вторичная структура ДНК

- •3.5 Денатурация и ренатурация ДНК

- •3.6 Третичная структура ДНК

- •3.7 Четвертичная структура ДНК

- •3.8 Виды РНК и их функции

- •3.9 Первичная структура РНК

- •3.10 Вторичная структура РНК

- •3.11 Третичная структура РНК

- •3.12 Четвертичная структура РНК

- •Термины

- •Вопросы к занятию

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 4. Репликация

- •4.1 Общая характеристика

- •4.2 Инициация репликации у прокариот

- •4.3 Элонгация репликации у прокариот

- •Б Механизм ферментативной реакции

- •4.4 Терминация репликации у прокариот

- •4.5 Репликация у эукариот

- •4.6 Проблемы репликации

- •Б Проблема высокой точности процесса

- •4.7 Плазмиды

- •В Типы плазмид

- •Д Механизмы репликации кольцевых плазмид

- •4.8 Репликация вирусов

- •Б Репликация генома РНК-вирусов

- •Термины

- •Вопросы к занятию

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 5. Транскрипция

- •5.1 Организация генетической информации

- •5.2 Общая характеристика транскрипции

- •5.3 Гипотеза Жакоба и Моно

- •5.4 Строение РНК-полимераз

- •5.5 Инициация транскрипции у прокариот

- •5.6 Элонгация транскрипции у прокариот

- •5.7 Терминация транскрипции у прокариот

- •5.8 Инициация транскрипции у эукариот

- •5.9 Элонгация транскрипции у эукариот

- •5.10 Терминация транскрипции у эукариот

- •А Кэпирование

- •Б Полиаденилирование

- •В Сплайсинг

- •Термины

- •Вопросы к занятию

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 6. Трансляция

- •6.1 Общая характеристика

- •6.2 Свойства генетического кода

- •6.3 Основные этапы биосинтеза белка

- •А Этап 1. Активация аминокислот

- •Д Этап 5. Фолдинг и посттрансляционная модификация

- •6.4 Рибосомы

- •6.5 Инициация у прокариот

- •6.6 Инициация у эукариот

- •6.7 Элонгация у прокариот

- •6.8 Элонгация у эукариот

- •6.9 Терминация у прокариот

- •6.10 Терминация у эукариот

- •6.11 Гипотеза «качания»

- •6.12 Фолдинг и посттрансляционная модификация белков

- •Термины

- •Вопросы к занятию

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 7. Регуляция биосинтеза белка

- •7.1 Регуляция экспрессии генов у прокариот

- •В Катаболическая репрессия. Лактозный оперон

- •Д Аттенуация. Триптофановый оперон

- •Е «Сильные» и «слабые» промоторы

- •Ж σ-Субъединица РНК-полимеразы

- •7.2 Регуляция экспрессии генов у эукариот

- •Хроматин-перестраивающие комплексы

- •Архитектурные белки высокомобильной группы

- •Ковалентная модификация гистонов

- •Метилирование ДНК

- •В Регуляция с помощью факторов транскрипции

- •7.3 Регуляция на уровне трансляции у про- и эукариот

- •А Дискриминация мРНК

- •Б Трансляционная репрессия

- •7.4 Другие механизмы регуляции у эукариот

- •Б РНК-интерференция

- •Интерференция с помощью малых интерферирующих РНК

- •Интерференция с помощью микроРНК

- •Термины

- •Вопросы к занятию

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- • Регуляция на уровне транскрипции (прокариоты)

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 8. Мутации и репарация

- •8.1 Мутации

- •8.2 Классификация мутаций по вызвавшим их причинам

- •8.3 Классификация мутаций по степени изменений генома

- •8.4 Классическая классификация

- •8.5 Репарация

- •А Прямая репарация

- •8.6 Эксцизионная репарация оснований (BER)

- •8.7 Эксцизионная репарация нуклеотидов (NER)

- •8.8 Мисметч репарация

- •8.9 Репарация двунитевых разрывов

- •8.10 Негомологичное соединение цепей ДНК при двунитевых разрывах

- •8.11 SOS-репарация (SOS-ответ)

- •8.12 Рекомбинационная репарация

- •Термины

- •Вопросы к занятию

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 9. Иммунитет и антитела

- •9.1 Иммунитет: его виды и элементы

- •9.2 Врожденный (неспецифический) иммунитет

- •В Химические медиаторы врожденного иимунитета

- •Е Классический путь активации комплемента

- •Ж Альтернативный путь активации комплемента

- •З Активация терминальных компонентов комплемента

- •И Как фагоциты отличают чужеродные клетки от «своих»?

- •9.3 Приобретенный (специфический) иммунитет

- •А T-лимфоциты

- •В Антитела

- •Е Вторичный иммунный ответ

- •Ж Активация гуморального иммунитета

- •9.4 Группы крови

- •9.5 Трансфузионные реакции

- •9.6 Правила переливания

- •9.7 Резус-фактор (Rh)

- •Термины

- •Вопросы к занятию

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 10. Биологические мембраны

- •10.1 Строение биомембран

- •В Липиды биомембран

- •10.2 Функции мембран

- •10.3 Мембранный транспорт

- •10.4 Эндо- и экзоцитоз

- •10.5 Трансмембранная передача сигнала

- •Термины

- •Вопросы к занятию

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 11. Энергетический обмен

- •11.1 Энергия в клетке

- •11.2 Дыхательная цепь митохондрий

- •11.3 Сопряжение дыхания и окислительного фосфорилирования

- •11.4 Разобщение дыхания и окислительного фосфорилирования

- •Термины

- •Вопросы к занятию

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 12. Введение в метаболизм

- •12.1 Общая характеристика

- •А Метаболические пути

- •Б Метаболиты

- •В Гомеостаз

- •12.2 Функции метаболических путей

- •А Образование энергии

- •Б Катаболизм органических соединений

- •Переваривание

- •Гликолиз

- •Окисление жирных кислот

- •Катаболизм аминокислот

- •В Синтез органических соединений и предшественников макромолекул

- •Глюконеогенез: синтез глюкозы

- •Синтез жирных кислот

- •Синтез гема

- •Креатинфосфат

- •Гликоген

- •Жиры или триацилглицеролы

- •Д Выведение потенциально опасных соединений

- •Цикл мочевины

- •Синтез желчных кислот

- •Катаболизм гема

- •Е Образование регуляторных молекул

- •12.3 Ключевые положения всех метаболических путей

- •А АТФ — донор энергии для синтеза

- •В Эссенциальные органические соединения

- •Д Взаимосвязи метаболических путей

- •Е Нелинейность метаболических путей

- •Ж Локализация метаболических путей в клетке

- •З Тканеспецифичность метаболических путей

- •И Метаболизм при голодании

- •12.4 Интеграция метаболизма

- •Состояние насыщения

- •Состояние голодания

- •Б Интеграция метаболизма в различных физиологических состояниях

- •Состояние голодания

- •Продолжительное голодание

- •Состояние насыщения

- •Физические нагрузки

- •В Регуляция метаболизма

- •Инсулин

- •Глюкагон

- •Адреналин

- •Гидрокортизон

- •Адипоцитокины

- •Рекомендуемая литература

- •Приложение 1. Аминокислоты и белки

- •Классификация аминокислот

- •Приложение 2. Ферменты

- •Строение химотрипсина

- •Приложение 3. Нуклеиновые кислоты

- •Приложение 4. Репликация

- •Приложение 5. Транскрипция

- •Приложение 6. Трансляция

- •Приложение 7. Регуляция биосинтеза белка

- •Приложение 8. Мутации и репарация

- •Приложение 9. Иммунитет и антитела

- •Приложение 10. Биологические мембраны

- •Приложение 11. Энергетический обмен

- •Оглавление

Приобретенный (специфический) иммунитет 173

один нуклеотид в одном цикле деления, что в 106 раз больше, чем частота мутаций в обычных клеточных генах.

Итак, разнообразие антител объясняется следующими механизмами:

1.Комбинаторное соединение сегментов генов;

2.Связывание цепей: после стандартной V(D)J-рекомбинации неиспользуемые сегменты удаляются, это приводит к появлению двунитевых разрывов между сегментами. Эти разрывы должны быть закрыты. Часто это требует удаления или вставки нуклеотидов, что и формирует многообразие;

3.Комбинаторное соединение тяжелой и лёгкой цепей;

4.Соматическая гипермутация в V-областях.

ДПервичный иммунный ответ

Первичный иммунный ответ заключается в том, что недифференцированные B-лимфоциты («наивные» B-клетки), встречаясь с антигеном, активируются и проходят стадии деления и дифференцировки в плазматические клетки и B-клетки памяти. Этот процесс ещё называют лаг-фазой (когда антитела ещё не продуцируются); продлиться он может от нескольких дней до месяцев. Затем плазматические клетки продуцируют антитела IgM (и небольшое количество IgG), которые способствуют эффективному уничтожению антигена в организме. B-клетки памяти сохраняются в крови и участвуют во вторичном иммунном ответе. В целом, от момента встречи B- лимфоцита с антигеном до продукции достаточного количества антител плазматическими клетками проходит 3-14 дней. При этом у пациента развиваются симптомы заболевания, поскольку антигену удаётся вызвать повреждение тканей.

Е Вторичный иммунный ответ

Вторичный иммунный ответ обеспечивается B-клетками памяти, когда антиген, вызвавший первичный иммунный ответ, снова попадает в организм. Клетки памяти начинают быстро делиться и формировать плазматические клетки, а те, в свою очередь, продуцируют антитела IgG (и небольшое количество IgM) к данному антигену, и его удаётся быстро уничтожить. Обычно вторичный иммунный ответ занимает от нескольких часов до нескольких дней и протекает гораздо быстрее первичного.

Ж Активация гуморального иммунитета

Теперь рассмотрим подробно процессы, происходящие в рамках гуморального иммунитета. Итак, все антигены можно разделить на:

—Тимус-зависимые антигены (требуют участия Т-хелперов): большинство антигенов;

—Тимус-независимые антигены (не нуждаются в Т-хелперах): бактериальные полисахариды, липополисахариды, высокополимерные белки.

173

174 |

Глава 9 |

Иммунитет и антитела |

Соответственно, выделяют два пути активации B-лимфоцитов: тимус-зависи- мый и тимус-независимый путь. Оба пути требуют передачи двух сигналов на B- лимфоцит:

—Тимус-зависимый: сигнал 1 (от взаимодействия антигена с мембранными антителами B-лимфоцитов IgM и IgD) и сигнал 2 (от взаимодействия CD40-белка B-лимфоцита и CD-40L-лиганда Т-хелпера).

—Тимус-независимый: сигнал 1 (от взаимодействия антигена с мембранными антителами B-лимфоцитов IgM и IgD) и сигнал 2 (от взаимо-

действия Толл-подобного рецептора B-лимфоцита и другого фраг-

мента антигена, например, липополисахаридов бактерий или бактериальной ДНК).

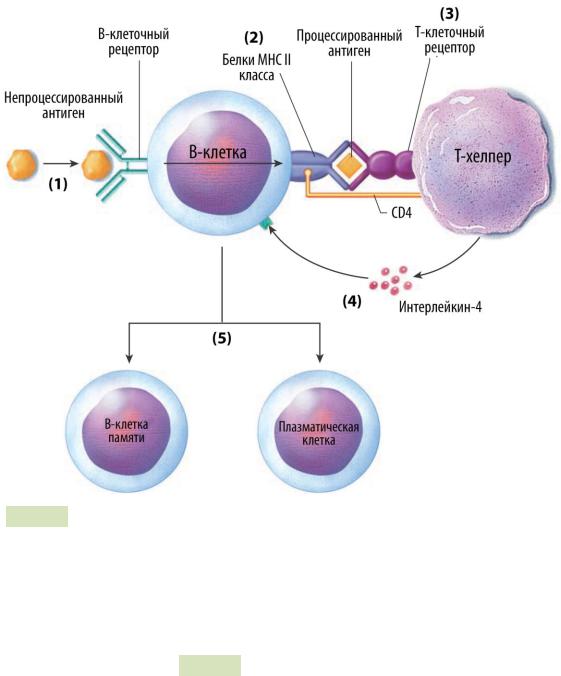

Рассмотрим подробно тимус-зависимый путь активации B-лимфоцитов (см. Рис. 106 ▼).

1.Представление антигена:

—Антиген, попадая в организм, «узнается» и поглощается антиген-

представляющими клетками (АПК) — B-лимфоцитами, макро-

фагами и дендритными клетками. В узнавании антигенов участ-

вуют Толл-подобные рецепторы и B-клеточные рецепторы (BCR,

только у B-лимфоцитов).

В нашем случае антиген взаимодействует с мембранными иммуноглобулинами IgM и IgD B-лимфоцита — так передаётся сиг-

нал 1.

—Внутри B-лимфоцита (или другой АПК) вакуоль с патогеном сливается с лизосомами и подвергается перевариванию, а фрагменты белков патогена «выставляются» на поверхности этих клеток в комплексе с белками MHC класса II (англ. MHC, major histocompatibility complex — главный комплекс гистосовместимости). Это явление получило название «представления» антигена.

—B-лимфоцит (или другая АПК) мигрирует в лимфатические узлы. С ним встречаются «наивные» (недифференцированные) Т-хел- перы. На поверхности Т-хелперов находится комплекс Т-клеточ- ного рецептора (TCR) и CD3-маркера, который взаимодействует с комплексом фрагмента антигена и белков MHC класса II на поверхности АПК.

—Взаимодействие этих двух комплексов запускает сложный каскад внутриклеточных сигнальных путей. Сближение АПК и Т-хелпера обеспечивается специфическими белками: интегринами LFA-1 (Т- клетки) и ICAM (АПК).

2.Проверка антигена:

—После передачи сигнала на Т-хелпер наступает следующая фаза представления антигена — проверка. Т-хелпер должен быть «уверен» в том, что ему был представлен именно чужеродный антиген. Это обеспечивается взаимодействием особых белков CD28 (на поверхности Т-хелпера) и СD80/CD86 (на поверхности АПК).

3.Пролиферация:

Приобретенный (специфический) иммунитет 175

—Как только вторая стадия пройдена, Т-хелперы секретируют ин- терлейкин-2 (и рецептор к нему — CD25 или интерлейкин-2R) во внеклеточное пространство, который сразу же действует на секретировавшую его клетку (аутокринный механизм). Кроме того, ин- терлейкин-2 воздействует на соседние клетки Т-хелперов, вызывая их пролиферацию.

—Клетки, активированные таким образом, становятся Т-хел-

перами 0 и секретируют интерлейкин-2, интерлейкин-4 и интер-

ферон γ (ИФН-гамма).

—Затем Т-хелперы 0 дифференцируются в Т-хелперы 1 или Т-хел- перы 2 в зависимости от цитокинов, которые воздействуют на них.

—Интерферон γ стимулирует продукцию Т-хелперов 1, а интерлей- кин-4 и интерлейкин-10 ингибируют её.

—Интерлейкин-4 стимулирует продукцию Т-хелперов 2, а интерферон γ ингибирует её.

4.Взросление:

—Пройдя много циклов деления, предшественники Т-хелперов дифференцируются в эффекторные Т-хелперы, Т-хелперы памяти и регуляторные Т-хелперы.

175

176 |

Глава 9 |

Иммунитет и антитела |

Рис. 106. Активация и пролиферация B-клеток. 1) Контакт с антигеном. 2 и 3) Взаи-

модействие B-клетки с T-хелпером. 4) Выделение цитокинов (в т.ч. ИЛ-2 Т-хелпером).

5)Пролиферация В-клеток.

5.Активация B-клеток:

—Т-хелперы взаимодействуют с B-лимфоцитами с помощью своих мембранных белков: CD40 (у B-лимфоцита) и CD-40L (у Т-хел- пера) (см. Рис. 106 ▲).

—В активации B-лимфоцитов участвует интерлейкин-4 — так передаётся сигнал 2.

—После того, как оба сигнала переданы, B-лимфоциты пролифери-

руют и дифференцируются в плазматические клетки и B-клетки памяти. Это происходит в герминативных центрах вторичных лимфоидных органов (лимфоузлы и селезёнка). Кроме того, происходит переключение изотипа антител B-лимфоцитов на IgG,

IgA и IgE.

—Плазматические клетки начинают синтезировать до 2000 молекул антител в секунду. Антитела обеспечивают:

Нейтрализацию — связывание антигена, препятствующее его вредной активности в организме;

Приобретенный (специфический) иммунитет 177

Опсонизацию — «помечают» антигены для фагоцитирования;

Активацию комплемента по классическому пути (см.

Тему 9.8).

—B-клетки памяти продолжают циркулировать в кровяном русле. Участвуют во вторичном иммунном ответе и способны быстро реагировать на повторное появление антигена в организме.

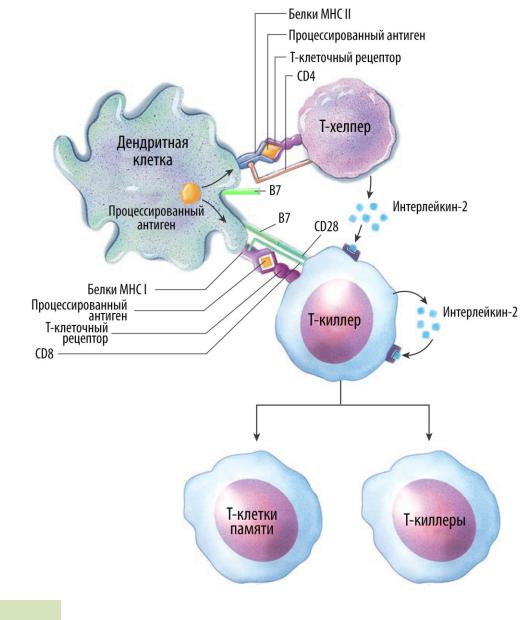

ЗАктивация клеточного иммунитета

Клеточный иммунитет обеспечивается цитотоксическими Т-клетками (Т- киллерами) и служит для уничтожения патогенов, находящихся внутри клеток организма: всех вирусов, некоторых бактерий, грибов и паразитов. Кроме того, клеточный иммунитет участвует в ряде аллергических реакций, в борьбе с опухолями и отторжении трансплантированных клеток.

После попадания в клетку вирус запускает процесс собственной репликации. Затем новые вирусные частицы покидают клетку и заражают другие. Находясь внутри клетки, вирусам удаётся избежать гуморального иммунитета и действия антител. Чтобы остановить репликацию вируса, необходимо уничтожить клетку, в которую ему удалось проникнуть. На первой стадии заражения инфицированные клетки обнаруживаются и уничтожаются естественными киллерами (NK-клетками). Тем временем происходит активация и деление Т-киллеров, которые способны с бо́льшей эффективностью уничтожать инфицированные клетки.

1.Дендритные клетки, самые эффективные АПК, поглощают вирусную частицу или становятся её «жертвой» (см. Рис. 107 ▼).

2.Происходит переваривание вирусной частицы (антигена) и «презентация» фрагмента антигена на поверхности дендритной клетки в комплексе с белками MHC класса I. С этим комплексом взаимодействует Т- киллер с помощью своего Т-клеточного рецептора и белка CD8. Помимо этого, белок B7 дендритной клетки взаимодействует с белком CD28 Т-киллера.

3.Почти одновременно с этим комплекс фрагмента антигена и белков MHC класса II на поверхности дендритной клетки взаимодействует с Т-

клеточным рецептором и белком CD4 Т-хелпера.

4.Т-хелпер начинает секретировать интерлейкин-2, интерлейкин-10, γ - интерферон (запускает свою же продукцию и секрецию другими Т-хел-

перами) и трансформирующий фактор роста-β. Интерлейкин-2 по

паракринному механизму воздействует на Т-киллер. Сам Т-киллер тоже выделяет интерлейкин-2, который сразу же воздействует на саму выде-

лившую его клетку (аутокринный механизм).

5.Т-киллеры проходят много циклов клеточного деления и дифференци-

руются в зрелые Т-киллеры и Т-клетки памяти (участвуют во вторич-

ном иммунном ответе).

6.Почти все клетки организма экспрессируют на своей поверхности белки MHC класса I. Если вирусу удалось проникнуть в клетку, то фрагменты его белков будут «выставлены» на поверхности клетки в комплексе с

177

178 |

Глава 9 |

Иммунитет и антитела |

белками MHC класса I. Зрелый Т-киллер взаимодействует с этим комплексом с помощью Т-клеточного рецептора и белка CD8. У здоровых клеток организма в мембране нет антигенов в комплексе с белками MHC класса I, поэтому Т-киллеры на них не реагируют, однако стоит фрагменту антигена появиться на мембране клетки, как Т-киллер активируется и секретирует перфорины и гранзимы.

а. Перфорин, по структуре напоминающий белок комплемента C9, образует в мембране клетки литическую пору.

б. Гранзимы проникают в клетку через образованные каналы и запускают апоптоз.

Если вириону удаётся «выйти» из клетки через поры до апоптоза, он становится мишенью фагоцитарных клеток и гуморального иммунитета (встречается с антителами, специфичными к нему, если соответствующие специфичные к нему популяции плазматических клеток и B-клеток памяти уже существуют).

Рис. 107. Активация и пролиферация T-клеток.