- •Предисловие

- •Глава 1. Аминокислоты и белки

- •1.1 Общая характеристика

- •1.2 Классификация аминокислот

- •1.3 Модификация аминокислот

- •1.4 Ионизация аминокислот

- •1.5 Пептидная связь

- •1.6 Пептиды и белки

- •1.7 Функции белков

- •1.8 Уровни структурной организации белков

- •А Первичная структура белка

- •Б Вторичная структура белка

- •В Третичная структура белка

- •Д Четвертичная структура белка

- •1.9 Глобулярные и фибриллярные белки

- •А Кератин

- •1.10 Простые и сложные белки

- •1.11 Денатурация и ренатурация белков

- •1.12 Методы работы с белками

- •А Очистка и выделение белка

- •Б Высаливание

- •В Диализ

- •Д Аналитические методы работы с белками

- •Термины

- •Вопросы к семинарскому занятию (1-я часть)

- •Вопросы к семинарскому занятию (2-я часть)

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- • Аминокислоты

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 2. Ферменты

- •2.1 Общая характеристика

- •2.2 Номенклатура ферментов

- •2.3 Свойства ферментов

- •2.4 Строение фермента

- •2.5 Специфичность ферментов

- •А Модель «ключ-замок»

- •Б Модель индуцированного соответствия

- •2.7 Термодинамика ферментативных реакций

- •2.8 Кинетика ферментативных реакций

- •А Вывод уравнения Михаэлиса-Ментен (по Бергу)

- •В Уравнение Лайнуивера-Берка

- •2.9 Механизмы ферментативного катализа

- •2.10 Влияние факторов среды на скорость протекания ферментативной реакции

- •А Концентрация субстрата

- •2.12 Мультисубстратные реакции

- •А Последовательный механизм

- •Б Механизм «пинг-понг»

- •2.13 Ингибирование ферментов

- •Б Бесконкурентные ингибиторы

- •В Неконкурентные ингибиторы

- •2.14 Кооперативные взаимодействия внутри молекул ферментов

- •А Параллельная модель

- •2.15 Аллостерическая регуляция активности ферментов

- •2.16 Регуляция активности ферментов с помощью ковалентной модификации

- •2.17 Анти-, мульти- и изоферменты

- •2.18 Ферменты в медицине

- •А Энзимодиагностика

- •Термины

- •Вопросы к занятию (1-я часть)

- •Вопросы к занятию (2-я часть)

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 3. Нуклеиновые кислоты

- •3.1 Общая характеристика

- •3.2 Строение нуклеотида

- •3.3 Первичная структура ДНК

- •3.4 Вторичная структура ДНК

- •3.5 Денатурация и ренатурация ДНК

- •3.6 Третичная структура ДНК

- •3.7 Четвертичная структура ДНК

- •3.8 Виды РНК и их функции

- •3.9 Первичная структура РНК

- •3.10 Вторичная структура РНК

- •3.11 Третичная структура РНК

- •3.12 Четвертичная структура РНК

- •Термины

- •Вопросы к занятию

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 4. Репликация

- •4.1 Общая характеристика

- •4.2 Инициация репликации у прокариот

- •4.3 Элонгация репликации у прокариот

- •Б Механизм ферментативной реакции

- •4.4 Терминация репликации у прокариот

- •4.5 Репликация у эукариот

- •4.6 Проблемы репликации

- •Б Проблема высокой точности процесса

- •4.7 Плазмиды

- •В Типы плазмид

- •Д Механизмы репликации кольцевых плазмид

- •4.8 Репликация вирусов

- •Б Репликация генома РНК-вирусов

- •Термины

- •Вопросы к занятию

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 5. Транскрипция

- •5.1 Организация генетической информации

- •5.2 Общая характеристика транскрипции

- •5.3 Гипотеза Жакоба и Моно

- •5.4 Строение РНК-полимераз

- •5.5 Инициация транскрипции у прокариот

- •5.6 Элонгация транскрипции у прокариот

- •5.7 Терминация транскрипции у прокариот

- •5.8 Инициация транскрипции у эукариот

- •5.9 Элонгация транскрипции у эукариот

- •5.10 Терминация транскрипции у эукариот

- •А Кэпирование

- •Б Полиаденилирование

- •В Сплайсинг

- •Термины

- •Вопросы к занятию

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 6. Трансляция

- •6.1 Общая характеристика

- •6.2 Свойства генетического кода

- •6.3 Основные этапы биосинтеза белка

- •А Этап 1. Активация аминокислот

- •Д Этап 5. Фолдинг и посттрансляционная модификация

- •6.4 Рибосомы

- •6.5 Инициация у прокариот

- •6.6 Инициация у эукариот

- •6.7 Элонгация у прокариот

- •6.8 Элонгация у эукариот

- •6.9 Терминация у прокариот

- •6.10 Терминация у эукариот

- •6.11 Гипотеза «качания»

- •6.12 Фолдинг и посттрансляционная модификация белков

- •Термины

- •Вопросы к занятию

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 7. Регуляция биосинтеза белка

- •7.1 Регуляция экспрессии генов у прокариот

- •В Катаболическая репрессия. Лактозный оперон

- •Д Аттенуация. Триптофановый оперон

- •Е «Сильные» и «слабые» промоторы

- •Ж σ-Субъединица РНК-полимеразы

- •7.2 Регуляция экспрессии генов у эукариот

- •Хроматин-перестраивающие комплексы

- •Архитектурные белки высокомобильной группы

- •Ковалентная модификация гистонов

- •Метилирование ДНК

- •В Регуляция с помощью факторов транскрипции

- •7.3 Регуляция на уровне трансляции у про- и эукариот

- •А Дискриминация мРНК

- •Б Трансляционная репрессия

- •7.4 Другие механизмы регуляции у эукариот

- •Б РНК-интерференция

- •Интерференция с помощью малых интерферирующих РНК

- •Интерференция с помощью микроРНК

- •Термины

- •Вопросы к занятию

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- • Регуляция на уровне транскрипции (прокариоты)

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 8. Мутации и репарация

- •8.1 Мутации

- •8.2 Классификация мутаций по вызвавшим их причинам

- •8.3 Классификация мутаций по степени изменений генома

- •8.4 Классическая классификация

- •8.5 Репарация

- •А Прямая репарация

- •8.6 Эксцизионная репарация оснований (BER)

- •8.7 Эксцизионная репарация нуклеотидов (NER)

- •8.8 Мисметч репарация

- •8.9 Репарация двунитевых разрывов

- •8.10 Негомологичное соединение цепей ДНК при двунитевых разрывах

- •8.11 SOS-репарация (SOS-ответ)

- •8.12 Рекомбинационная репарация

- •Термины

- •Вопросы к занятию

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 9. Иммунитет и антитела

- •9.1 Иммунитет: его виды и элементы

- •9.2 Врожденный (неспецифический) иммунитет

- •В Химические медиаторы врожденного иимунитета

- •Е Классический путь активации комплемента

- •Ж Альтернативный путь активации комплемента

- •З Активация терминальных компонентов комплемента

- •И Как фагоциты отличают чужеродные клетки от «своих»?

- •9.3 Приобретенный (специфический) иммунитет

- •А T-лимфоциты

- •В Антитела

- •Е Вторичный иммунный ответ

- •Ж Активация гуморального иммунитета

- •9.4 Группы крови

- •9.5 Трансфузионные реакции

- •9.6 Правила переливания

- •9.7 Резус-фактор (Rh)

- •Термины

- •Вопросы к занятию

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 10. Биологические мембраны

- •10.1 Строение биомембран

- •В Липиды биомембран

- •10.2 Функции мембран

- •10.3 Мембранный транспорт

- •10.4 Эндо- и экзоцитоз

- •10.5 Трансмембранная передача сигнала

- •Термины

- •Вопросы к занятию

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 11. Энергетический обмен

- •11.1 Энергия в клетке

- •11.2 Дыхательная цепь митохондрий

- •11.3 Сопряжение дыхания и окислительного фосфорилирования

- •11.4 Разобщение дыхания и окислительного фосфорилирования

- •Термины

- •Вопросы к занятию

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 12. Введение в метаболизм

- •12.1 Общая характеристика

- •А Метаболические пути

- •Б Метаболиты

- •В Гомеостаз

- •12.2 Функции метаболических путей

- •А Образование энергии

- •Б Катаболизм органических соединений

- •Переваривание

- •Гликолиз

- •Окисление жирных кислот

- •Катаболизм аминокислот

- •В Синтез органических соединений и предшественников макромолекул

- •Глюконеогенез: синтез глюкозы

- •Синтез жирных кислот

- •Синтез гема

- •Креатинфосфат

- •Гликоген

- •Жиры или триацилглицеролы

- •Д Выведение потенциально опасных соединений

- •Цикл мочевины

- •Синтез желчных кислот

- •Катаболизм гема

- •Е Образование регуляторных молекул

- •12.3 Ключевые положения всех метаболических путей

- •А АТФ — донор энергии для синтеза

- •В Эссенциальные органические соединения

- •Д Взаимосвязи метаболических путей

- •Е Нелинейность метаболических путей

- •Ж Локализация метаболических путей в клетке

- •З Тканеспецифичность метаболических путей

- •И Метаболизм при голодании

- •12.4 Интеграция метаболизма

- •Состояние насыщения

- •Состояние голодания

- •Б Интеграция метаболизма в различных физиологических состояниях

- •Состояние голодания

- •Продолжительное голодание

- •Состояние насыщения

- •Физические нагрузки

- •В Регуляция метаболизма

- •Инсулин

- •Глюкагон

- •Адреналин

- •Гидрокортизон

- •Адипоцитокины

- •Рекомендуемая литература

- •Приложение 1. Аминокислоты и белки

- •Классификация аминокислот

- •Приложение 2. Ферменты

- •Строение химотрипсина

- •Приложение 3. Нуклеиновые кислоты

- •Приложение 4. Репликация

- •Приложение 5. Транскрипция

- •Приложение 6. Трансляция

- •Приложение 7. Регуляция биосинтеза белка

- •Приложение 8. Мутации и репарация

- •Приложение 9. Иммунитет и антитела

- •Приложение 10. Биологические мембраны

- •Приложение 11. Энергетический обмен

- •Оглавление

157

Глава 9. Иммунитет и антитела

9.1 Иммунитет: его виды и элементы

Иммунная система — это комплекс клеток, тканей и органов, а также продуцируемых ими веществ, уничтожающих чужеродные вещества и клетки (антигены) и, тем самым, защищающих организм от заболеваний. Выделяют следующие виды иммунитета:

1.Врожденный иммунитет (неспецифический).

2.Приобретенный иммунитет (специфический).

9.2Врожденный (неспецифический) иммунитет

Врожденный иммунитет представляет собой систему неспецифической защиты организма от чужеродных веществ и клеток. Все механизмы врожденного иммунитета наследуемы. Его реакции обеспечивают первую линию защиты организма от любого вредного воздействия: инфекционного агента, химического раздражителя, повреждения тканей (в результате механической травмы или ожога). Компонентами врожденного иммунитета являются:

1.Внешние факторы защиты:

а. кожа:

прямой барьер для патогенов, в кожном секрете содержится лизоцим (фермент-гидролаза, разрушающий клеточные стенки бактерий);

б. кишечный тракт:

защитными факторами являются — резко кислая среда желудка (pH ~ 1,5–2,5) и нормофлора кишечника;

в. респираторный тракт:

защита обеспечивается альвеолярными макрофагами, секрецией слизи и движениями ворсинок;

г. генитоуринарный тракт:

защищён кислой реакцией мочи (pH < 7) и вагинальной молочной кислотой (лактат).

2.Внутренние факторы защиты:

а. Фагоцитирующие клетки:

поглощают и уничтожают бактерии, клеточный мусор, денатурированные белки и токсины;

б. Интерфероны:

белки, подавляющие репликацию вирусов;

в. Система комплемента:

белки комплекса мембранной атаки, вызывающие уничтожение бактерий, образуя мембранные поры (бактерии погибают от осмотического шока); также усиливают воспалительный процесс;

г. Эндогенный пироген:

158 |

|

|

Глава 9 |

Иммунитет и антитела |

||

|

|

|

|

вещества, секретируемые лейкоцитами и другими клетками и вы- |

||

|

|

|

|

зывающие лихорадку; |

||

|

|

|

д. Естественные киллеры (натуральные киллеры или NK-клетки): |

|||

|

|

|

|

уничтожают опухолевые клетки, клетки, пораженные вирусами, а |

||

|

|

|

|

также несовместимые трансплантированные тканевые клетки; |

||

|

|

|

е. |

Тучные клетки: |

||

|

|

|

|

выделяют гистамин и другие медиаторы воспаления, а также ци- |

||

|

|

|

|

токины, участвующие в специфическом иммунном ответе. |

||

|

|

А |

Фагоцитирующие клетки |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Таблица 12 |

Фагоциты |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Фагоцит |

|

Локализация в организме |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Нейтрофилы |

|

Кровь и все ткани |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Моноциты |

|

Кровь |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

Тканевые макрофаги |

Все органы и ткани (включая селезёнку, лимфоузлы, кост- |

|

||

|

|

(гистиоциты) |

|

ный мозг) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Купферовы клетки |

|

Печень |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

Альвеолярные макрофаги |

Лёгкие |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Микроглия |

|

ЦНС |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Б |

Клетки, обеспечивающие врожденный иммунитет |

|||

|

|

|

|

|

||

|

|

|

Таблица 13 |

Клетки, обеспечивающие врожденный иммунитет, и их функции |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Клетки |

|

Основная функция |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Нейтрофилы |

|

Фагоцитоз и воспаление |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Моноциты |

|

Мигрируют из крови в ткани и превращаются в макрофаги |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Макрофаги |

|

Фагоцитоз и воспаление, переваривают антигены, участ- |

|

|

|

|

|

вуют в активации B- и T-клеток. |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Обнаруживают патогены и привлекают к месту инфициро- |

|

|

|

Дендритные клетки |

вания другие клетки иммунитета, переваривают антигены, |

|

||

|

|

|

|

|

участвуют в активации B- и T-клеток. |

|

|

|

|

|

|

|

|

Естественные киллеры

Тучные клетки

Уничтожают зараженные вирусами клетки и клетки опухолей

Обнаруживают патогены и привлекают к месту инфицирования другие клетки иммунитета, секретируют химические вещества, вызывающие воспаление.

|

|

|

|

|

Врожденный (неспецифический) иммунитет |

159 |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Таблица 13 |

Клетки, обеспечивающие врожденный иммунитет, и их функции |

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Клетки |

|

|

Основная функция |

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Базофилы |

|

|

Секретируют химические вещества, вызывающие воспале- |

|

|

|

||

|

|

|

ние. |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Эозинофилы |

|

|

Секретируют химические вещества, вызывающие воспале- |

|

|

|

||

|

|

|

ние, уничтожают паразитических червей. |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

В Химические медиаторы врожденного иимунитета |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

Таблица 14 |

|

|

Химические соединения, участвующие в реакциях врождённого иммунитета |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Химические |

|

|

Описание и функции |

|

|

|

|

|

|

соединения |

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Система комплемента — это группа белков плазмы, лизирующих чу- |

|

|

|||

|

|

|

|

жеродные клетки, повышающих сосудистую проницаемость, стимули- |

|

|

|

|

|

|

Комплемент |

|

|

рующих секрецию гистамина, активирующих кинины, ускоряющих |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

фагоцитоз и привлекающих к месту воспаления нейтрофилы, моно- |

|

|

|||

|

|

|

|

циты, макрофаги и эозинофилы. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

Белки или пептиды, вызывающие иммунные и воспалительные реак- |

|

|

|||

|

Цитокины |

|

|

ции. Наибольшее их количество секретируется макрофагами и есте- |

|

|

|||

|

|

|

ственными киллерами (в неспецифическом иммунитете), B- и T- |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

клетками (в специфическом иммунитете). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

Дефенсины |

|

|

Пептиды, продуцируемые нейтрофилами и эпителиальными клетками |

|

|

|||

|

|

|

и разрушающие мембраны чужеродных микроорганизмов. |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

Амин (предшественник — аминокислота гистидин), продуцируемый |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

тучными клетками, базофилами и тромбоцитами. Привлекает эозино- |

|

|

|

|

|

|

Гистамин |

|

|

филы, вызывает вазодилатацию, повышает сосудистую проницае- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

мость, стимулирует секрецию желёз (слизь, слёзы), сокращения глад- |

|

|

|||

|

|

|

|

ких мышц, выстилающих бронхиолы. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

Белки, продуцируемые большинством пораженных вирусами клеток. |

|

|

|

|

|

|

Интерфероны |

|

|

Препятствуют распространению вируса (один из способов основан на |

|

|

|||

|

|

|

ингибировании синтеза белка в клетках по механизму тотальной регу- |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

ляции). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

Белки плазмы, вызывающие вазодилатацию, повышающие проницае- |

|

|

|||

|

Кинины |

|

|

мость сосудов, стимулирующие болевые рецепторы и привлекающие |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

нейтрофилы. |

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Группа липидов, продуцируемых в основном тучными клетками и ба- |

|

|

|

|

|

|

Лейкотриены |

|

|

зофилами и вызывающих пролонгированное сокращение гладкой му- |

|

|

|||

|

|

|

скулатуры (особенно в легочных бронхиолах). Кроме того, повышают |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

проницаемость сосудов, привлекают нейтрофилы и эозинофилы. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

159

160 |

Глава 9 |

Таблица 14

Химические

соединения

Простагландины

Пирогены

Поверхностные

вещества

Иммунитет и антитела

Химические соединения, участвующие в реакциях врождённого иммунитета

Описание и функции

Группа липидов, вызывающих релаксацию гладкой мускулатуры и вазодилатацию, повышают проницаемость сосудов, стимулируют болевые рецепторы.

Химические вещества, секретируемые нейтрофилами, моноцитами и другими клетками и стимулирующие лихорадку. Это название группы веществ, к которым относятся интерлейкин-1 (ИЛ-1), интерлейкин-6 (ИЛ-6), фактор некроза опухоли, простагландины (важнейшие индукторы лихорадки).

Лизоцимы (в слюне, слезах, поту и нозальном секрете), лизирующие клетки; дефенсины (антимикробные пептиды, продуцируемые эпителием) и кислый секрет (кожное сало из сальных желез и соляная кислота в желудке) препятствуют размножению патогенов и убивают их; слизь связывает патогены, прежде чем они будут уничтожены.

ГАктивация врожденного иммунитета

При попадании в организм патогенных клеток и/или повреждении тканей происходит каскад событий, приводящих к местному воспалению. Значение воспаления: привлечь фагоциты и белки плазмы в зону повреждения или обнаружения патогена, чтобы:

—Изолировать, уничтожить или инактивировать патогены.

—Удалить отмершие клетки и другой клеточный «мусор».

—Подготовить ткани к восстановлению.

Рассмотрим сценарий проникновения бактерий в организм в результате местного повреждения кожного покрова:

1.Бактерии попадают в организм через разрывы в кожном покрове. Тканевые макрофаги поглощают патогены и секретируют цитокины и хемотаксины (или хемокины). Внутри фагоцитов патогены перевариваются

спомощью лизосом и их ферментов. Фрагменты белков этих патогенов «выставляются» на поверхности клеток в комплексе с белками MHC класса II (белки главного комплекса гистосовместимости).

2.Тучные клетки секретируют гистамин, вызывающий вазодилатацию

(расширение просвета сосудов) и расширение капиллярных пор (между клетками эндотелия):

—Увеличение потока крови способствует притоку фагоцитов и плазматических белков в зону повреждения.

—Увеличение капиллярных пор позволяет белкам плазмы, которые в норме не покидают кровяное русло, проникнуть в пораженные ткани. Среди этих белков есть и белки системы комплемента.

Врожденный (неспецифический) иммунитет 161

3.Нейтрофилы и моноциты, привлекаемые хемокинами к месту проникновения бактерий, прилипают к эндотелиальным клеткам сосудов, а затем мигрируют через поры между эндотелиальными клетками к месту инфицирования — экстравазация или диапедез.

4.Моноциты дифференцируются в макрофаги, которые включаются в процесс фагоцитирирования патогенов наряду с нейтрофилами.

5.Приток белков повышает местное интерстициальное осмотическое давление. Приток крови повышает капиллярное кровяное давление. И то, и другое приводит к тому, что вода поступает в ткани и задерживается там. Это явление получило название местного отёка:

—Покраснение происходит из-за притока артериальной крови к поврежденным тканям.

—Боль при воспалении связана с местным растяжением тканей и раздражением рецепторов афферентных нейронов химическими веществами, синтезирующимися в этой области.

6.Нейтрофилы и макрофаги выполняют функцию очистки пораженной области от инфекционных, токсических агентов и клеточного «мусора». От накопления токсических продуктов внутри клетки и выхода лизосомальных ферментов в цитозоль фагоциты погибают. Гной, образующийся в этой области, состоит из таких погибших и ещё живых фагоцитарных клеток. Кроме того, в состав гноя входят продукты распада тканей (в т.ч.

исоединительной).

7.Вместе с другими белками к месту воспаления попадают белки системы комплемента. Существует 3 пути её активации:

—Классический путь;

—Лектиновый путь;

—Альтернативный путь.

ДЛектиновый путь активации комплемента

Чужеродные микроорганизмы имеют на поверхности мембраны повторяющи-

еся структуры, которые ещё называют молекулярными особенностями патогена

|

|

|

|

|

|

|

|

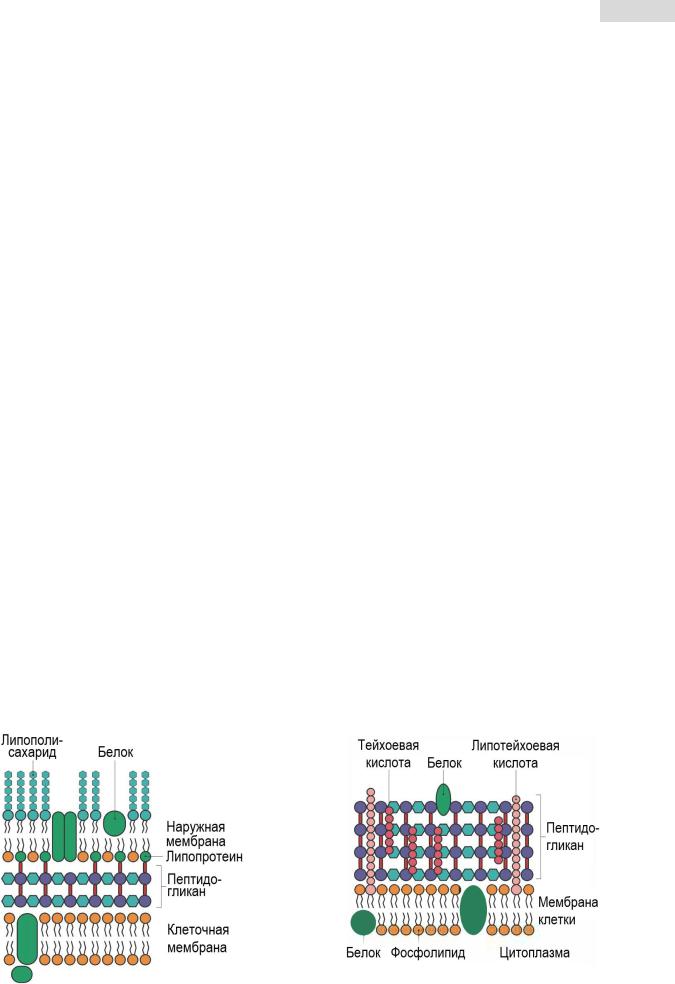

Рис. 98. |

Клеточная стенка |

|

|

Рис. 97. |

Клеточная стенка |

грамотрицательной бактерии |

|

|

грамположительной бактерии |

|||

161

162 |

Глава 9 |

Иммунитет и антитела |

(PAMP). Например, клеточные стенки грамположительных и грамотрицательных бактерий содержат белки, углеводы и липиды в виде повторов.

Липотейхоевые кислоты (у грамположительных бактерий, Рис. 97 ▲) и липополисахариды (у грамотрицательных бактерий, Рис. 98 ) очень важны для неспецифического иммунитета, поскольку в мембранах клеток человека такие соединения отсутствуют. Гликаны на поверхности клеток дрожжей обычно заканчиваются остатком маннозы (а у позвоночных — остатком сиаловой кислоты). Лектиновый путь основан на этих особенностях строения патогенов. Он запускается любым из 4 рецепторов, циркулирующих в крови и внеклеточной жидкости и узнающих углеводы на поверхности чужеродных клеток. Первым из этих рецепторов был открыт лектин, связывающий маннозу (MBL, mannose binding lectin). Этот белок синтезируется в печени, а в крови образует тримеры (комплексы из 3 мономеров), которые затем собираются в олигомеры (2–6 тримеров). Такой олигомер имеет высокое сродство к маннозе, фукозе и N-ацетилглюкозаминам. Помимо лектина этот путь активируется фиколи-

нами (L-, M- и H-фиколины).

В крови лектиновые и фиколиновые олигомеры образуют комплексы с сери-

новыми протеазами (MASP-1 или MASP-2).

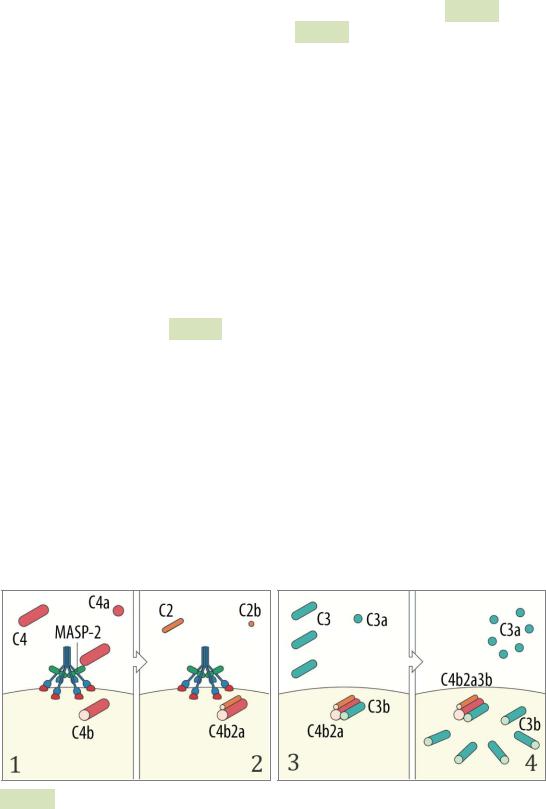

Этапы активации (см. Рис. 99 ▼):

1.Лектин связывается с мембраной патогена.

2.Активируется сериновая протеаза MASP-2 (связанная с лектином) и расщепляет белок комплемента C4 на C4a и C4b. Последний связывается с мембраной патогена.

3.C4b связывается с C2, который расщепляется сериновой протеазой MASP-2 на C2a и C2b. Образуется комплекс C4b2a (C4b + C2a).

4.Комплекс C4b2a — это активная C3-конвертаза, расщепляющая C3 на

C3a и C3b.

5.Одна молекула C4b2a расщепляет до 1000 молекул C3 до С3b, которые затем связываются с мембраной.

6.C3a стимулирует местное воспаление.

Рис. 99. Активация комплемента по лектиновому пути.

Активация фиколинами по лектиновому пути происходит по тому же механизму. Концентрация фиколинов в плазме даже выше, чем у лектина, поэтому они более значимы на практике.