klinika_diagnostika_i_lechenie_pulpita_u_detei (1)

.pdfМИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.М.СЕЧЕНОВА

КАФЕДРА СТОМАТОЛОГИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА И ОРТОДОНТИИ

Адмакин О.И., Скатова Е.А., Козлова Н.С., Козлитина Ю.А., Чугаева У.Ю.

ЭТИОЛОГИЯ, КЛИНИКА И ДИАГНОСТИКА ПУЛЬПИТОВ ВРЕМЕННЫХ И ПОСТОЯННЫХ НЕСФОРМИРОВАННЫХ ЗУБОВ

Учебное пособие для студентов стоматологических факультетов

(под общей редакцией проф. Мамедова Ад.А.)

Москва 2012

В настоящем учебном пособии представлены материалы для проведения семинаров со студентами стоматологического факультета.

Рецензенты:

Севбитов А.В. – д.м.н., проф., заведующий кафедрой пропедевтики стоматологических заболеваний Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Маслак Е.Е. – д.м.н., профессор кафедры стоматологии детского возраста ВолгГМУ

Методические рекомендации подготовили под руководством заведующего кафедрой стоматологии детского возраста и ортодонтии д.м.н., проф. Мамедов Ад.А.

2

СОДЕРЖАНИЕ

Введение Раздел 1. Особенности строения пульпы временных и постоянных

несформированных зубов. Классификации пульпитов. Этиология и патогенез пульпитов у детей

1.1.Развитие пульпы

1.2.Особенности строения пульпы

1.3.Физиология пульпы

1.4.Соответствие различных классификаций пульпита

1.5.Этиология пульпита у детей

1.6.Патогенез пульпита у детей

1.7.Тестовые задания

Раздел 2. Клиника и диагностика пульпитов у детей

2.1.Клиника различных форм пульпитов у детей

2.2.Особенности течения пульпитов во временных зубах

2.3.Диагностика пульпита у детей

2.4.Тестовые задания

2.5.Клинические ситуационные задачи

Ответы на тестовые задания

3

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время тактика и технологии лечения пульпитов у детей значительно обновились в рамках новой концепции оказания детской стоматологической помощи.

Уходят в прошлое такие методики как применение мышьяковистой пасты, резорцин-

формалинового метода. На смену им в клиническую практику внедряются односеансные методы лечения пульпитов, широко используются новая терминология и классификации.

В учебном пособии «Этиология, клиника и диагностика пульпитов временных и постоянных несформированных зубов» представлены современные подходы к диагностике заболеваний пульпы у детей, рассмотрены вопросы патогенеза воспаления в тканях пульпы на разных этапах развития зубов. Также важными для понимания симптоматики пульпитов и правильного выбора метода лечения являются сведения об особенностях гистологических изменений в пульпе временных зубов в ответ на воспалительный процесс. Авторами проведен сравнительный анализ классификаций и терминов, используемых в отечественной и зарубежной литературе по детской стоматологии, и результаты анализа представлены в схемах и таблицах, что способствует освоению материала. Серьезный акцент в учебном пособии сделан на современный алгоритм диагностики пульпитов, который значительно упрощает работу врача стоматолога, повышает качество диагностики и облегчает положение пациентов, которым ранее для постановки диагноза осуществляли зондирование пульпы до проведения местного обезболивания. Очевидно, что в настоящее время старый диагностический алгоритм в части болезненных манипуляций (зондирование в глубине кариозной полости,

температурные пробы, резкая перкуссия) не имеет права на существование,

неоспоримым является постулат о том, что врач стоматолог должен уменьшить страдания ребенка при пульпите, а не приумножить их. В учебном пособии приведены критерии дифференциальной диагностики заболеваний пульпы, описаны особенности чтения рентгенограмм у детей.

К каждой теме разработаны тестовые задания и ситуационные задачи.

4

РАЗДЕЛ 1. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ПУЛЬПЫ ВРЕМЕННЫХ И ПОСТОЯННЫХ НЕСФОРМИРОВАННЫХ ЗУБОВ. КЛАССИФИКАЦИИ ПУЛЬПИТОВ. ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ ПУЛЬПИТОВ У ДЕТЕЙ

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ИСХОДНОГО УРОВНЯ ЗНАНИЙ

1.Формирование пульпы в процессе одонтогенеза

2.Этапы формирования корней зубов

3.Основные этапы развития временных зубов – сроки закладки, минерализации,

прорезывания, резорбции и смены

4. Основные этапы развития постоянных зубов– сроки закладки, минерализации,

прорезывания и окончания формирования

5.Строение и функции пульпы зуба

6.Пульпит – определение нозологической формы

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ

1.1. РАЗВИТИЕ ПУЛЬПЫ

ФОРМИРОВАНИЕ ПУЛЬПЫ В ПРОЦЕССЕ ОДОНТОГЕНЕЗА

Пульпа зуба развивается из мезенхимы зубного сосочка. Процесс этот начинается с верхушки зубного сосочка, где раньше всего появляются первые одонтобласты, и идет по направлению к его основанию. Одновременно с образованием одонтобластов по периферии зубного сосочка происходит дифференцировка мезенхимальных элементов и в его центральных отделах. Постепенно мезенхима центральных отделов зубного сосочка преобразуется в рыхлую соединительную ткань, богатую клетками типа фибробластов и гистиоцитов, а также кровеносными сосудами. По мере развития зубного зачатка процесс дифференцировки мезенхимы зубного сосочка и превращения ее в ткань пульпы все более приближается к его основанию. Дифференцировка тканевых элементов сосочка происходит в связи с его васкуляризацией. Еще до появления первых одонтобластов в базальную часть сосочка врастает кровеносный сосуд, который затем идет, не давая ответвлений, к верхушке сосочка. Здесь он образует первые ветви, идущие к слою одонтобластов. Почти одновременно с этим происходит врастание нервной ткани в зубной сосочек. Первые очень тонкие волокна проникают в зубной сосочек еще в конце

9—10-й недели зародышевой жизни. К началу образования дентина в верхушку зубного сосочка врастает большое количество тонких нервных волокон, концевые разветвления которых проникают и в слой одонтобластов.

5

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПУЛЬПЫ ДО ПРОРЕЗЫВАНИЯ ЗУБА

1 этап – дифференцировка клеточных элементов зубного зачатка;

2 этап – гистогенез зубных тканей.

Таблица 1-1. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ РАЗВИТИЯ ПУЛЬПЫ ПОСЛЕ ПРОРЕЗЫВАНИЯ ЗУБА

|

|

|

Клинико- |

Зубы |

Период |

Характеристика |

рентгенологические |

|

|

|

признаки |

Временные зубы |

1 период |

развитие |

формирование корня |

|

|

функциональной |

зуба |

|

|

активности пульпы |

|

|

2 период |

функциональной |

период |

|

|

зрелости пульпы |

физиологического |

|

|

|

покоя |

|

3 период |

угасания |

резорбция корня |

|

|

функциональных |

|

|

|

свойств пульпы |

|

Постоянные |

1 период |

становления |

формирование корня |

зубы |

|

функциональной |

зуба |

|

|

зрелости пульпы |

|

|

2 период |

наступившей |

Завершение |

|

|

функциональной |

формирования корня |

|

|

зрелости |

|

|

3 период |

снижения |

Полностью |

|

|

функциональной |

сформированные |

|

|

активности пульпы |

корни с признаками |

|

|

|

старения зуба |

6

1.2. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ПУЛЬПЫ

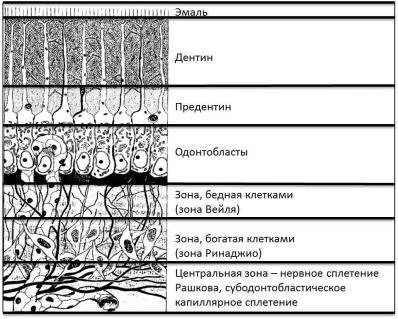

Рис. 1. АРХИТЕКТОНИКА ЗРЕЛОЙ ПУЛЬПЫ

Таблица 1-2. СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПУЛЬПЫ

Клетки |

|

Одонтобласты (ОДБ)-клетки, специфические для пульпы, |

||||

|

образуют дентин и обеспечивают его трофику. Соседние ОДБ |

|||||

|

связаны межклеточными соединениями, благодаря которым слой |

|||||

|

ОДБ способен выполнять барьерную функцию, регулируя |

|||||

|

перемещение молекул и ионов между пульпой и предентином. |

|||||

|

|

Фибробласты (ФБ) – наиболее многочисленные клетки |

||||

|

пульпы у молодых людей. Функция ФБ – выработка и поддержание |

|||||

|

необходимого состава межклеточного вещества соединительной |

|||||

|

ткани, поглощение и переваривание компонентов межклеточного |

|||||

|

вещества. Признаки высокой активности свойственны ФБ зубов |

|||||

|

молодых людей. |

|

|

|

||

|

|

Макрофаги (Мф) пульпы обеспечивают обновление пульпы, |

||||

|

участвуя в захвате и переваривании погибших клеток и компонентов |

|||||

|

межклеточного вещества. Фагоцитируют микроорганизмы, участвуя |

|||||

|

в развитии иммунных реакций в качестве антиген-представляющих |

|||||

|

эффекторных клеток. |

|

|

|||

|

|

Дендритные клетки (Дк) – в цитоплазме содержат |

||||

|

многочисленные пиноцитозные пузырьки, хорошо развитый |

|||||

|

лизосомальный аппарат. Являются антиген-представляющими |

|||||

|

клетками; функция – поглощение различных антигенов, их |

|||||

|

процессинг |

и |

представление |

лимфоцитам. |

Индуцируют |

|

|

пролиферацию Т–лимфоцитов. Содержание Дк увеличивается по |

|||||

|

мере созревания пульпы, возрастает при антигенной стимуляции. |

|||||

|

|

Лимфоциты (Лц) – в небольшом количестве, при воспалении |

||||

7

|

|

их содержание резко возрастает. Лц пульпы относятся к различным |

|||||

|

|

субпопуляциям Т- клеток, преобладают цитотоксические |

|||||

|

|

супрессоры. В-клетки в норме не встречаются, при воспалении |

|||||

|

|

становятся многочисленными. Эти клетки активно синтезируют |

|||||

|

|

иммуноглобулины (преимущественно IgG) и обеспечивают реакции |

|||||

|

|

гуморального иммунитета. |

|

|

|||

|

|

|

Тучные |

клетки (Тк) – |

расположены |

периваскулярно, |

|

|

|

характеризуются присутствием в цитоплазме крупных гранул, |

|||||

|

|

содержащих |

БАВ: |

гепарин, |

гистамин, |

эозинофильный |

|

|

|

хемотаксический фактор и лейкотриен С. На внешней мембране ТК |

|||||

|

|

находятся рецепторы к IgE. Дегрануляция ТК способствует |

|||||

|

|

увеличению проницаемости сосудов, сокращению гладких |

|||||

|

|

миоцитов. |

|

|

|

|

|

|

|

|

Малодифференцированые |

клетки сосредоточены в |

|||

|

|

субодонтобластическом слое. Могут давать начало ОДБ и ФБ. |

|||||

|

|

Содержание клеток с возрастом уменьшается. |

|

||||

Волокна |

и |

Коллаген типа I и II, неэластиновые волокна, фибронектин |

|||||

гликопротеины |

|

|

|

|

|

|

|

Базовые |

|

Гликозаминогликаны, хондроитин, протеогликан |

|

||||

субстанции |

|

|

|

|

|

|

|

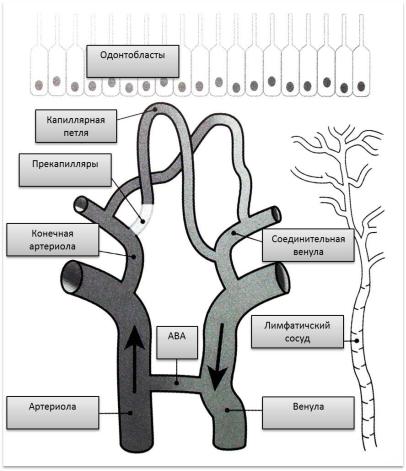

Рис. 2. СХЕМА КРОВОСНАБЖЕНИЯ В ПУЛЬПЕ

8

ОСОБЕННОСТИ КРОВОСНАБЖЕНИЯ ПУЛЬПЫ

В пульпарной камере давление составляет 20–30 мм.рт.ст., что значительно больше, чем внутритканевое давление в других органах.

Большая часть капилляров в состоянии покоя не функционируют. При повреждении быстро развивается гиперемическая реакция вследствие заполнения этих капилляров кровью.

Кровоток в сосудах пульпы осуществляется быстрее, чем во многих других органах.

В пульпе имеются артериовенулярные анастомозы, осуществляющие прямое шунтирование кровотока, деятельность которых усиливается при раздражении пульпы – происходит периодический сброс крови из артериального русла в венозное.

ИННЕРВАЦИЯ ПУЛЬПЫ ЗУБА

Сосудисто-нервный пучок;

Терминальные веточки (субодонтобластическое сплетение Рашкова);

Нервные окончания к ОДБ (рецепторы).

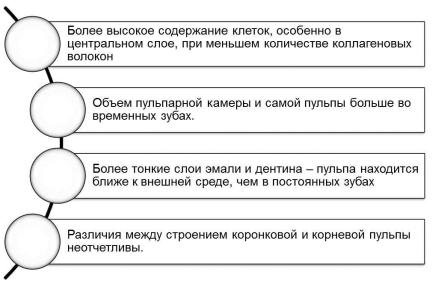

РИС. 3. ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ПУЛЬПЫ ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ

9

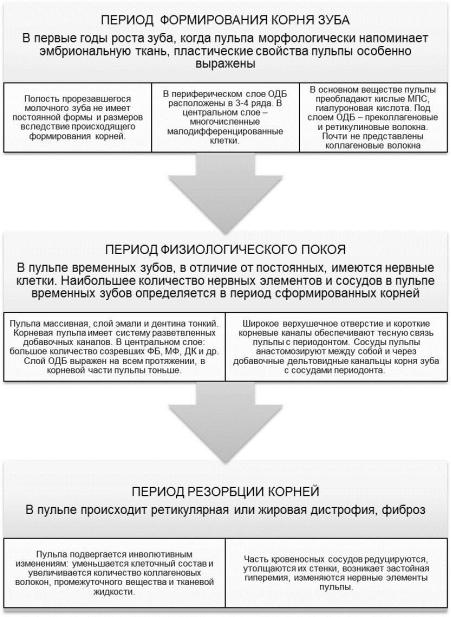

РИС. 4. ИЗМЕНЕНИЯ В ПУЛЬПЕ ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ НА ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ

10