2009 Методы контроля и анализа

.pdf

9 ― подставляя в (5.1) величину расстояния между линиями образца lобр и вычисленное значение Aизм, рассчитать величину угла дифракции образца Θизм;

10 ― параметр решетки исследуемого образца рассчитать по квадратичной форме для вещества кубической сингонии:

a = |

λK α |

H 2 + K 2 + L2 ; |

|

||

|

2sin ΘHKL. |

|

Таблица 5.1

Результаты измерений на рентгенограмме

Номер |

Замеры образца, мм |

|

Замеры эталона, мм |

||||

левый |

правый |

2lобр |

левый |

правый |

2lэт |

||

замера |

|||||||

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1

2

…

среднее |

среднее |

значение |

значение |

11 ― найти погрешность определения параметра по формуле:

± a = a сtgΘ· Θ,

где Θ = сos22Θ· l / 2.

От точности измерения расстояний на рентгенограмме зависит точность определения параметра. Измерения с помощью компаратора позволяют вычислить положение линий с точностью

l = ± 0,010−0,005 мм.

Фотометрирование рентгенограмм

В большинстве рентгеновских исследований необходимо знать интенсивность рентгеновских отражений (почернение линий), которую можно регистрировать с помощью микрофотометра МФ-4, предназначенного для измерения оптических плотностей почернения

41

рентгеновских линий. Микрофотометр МФ-4 имеет фотографическую регистрацию.

Принцип действия фотометра. Свет от лампы накаливания,

пройдя через фотометрируемый участок объекта, плотность почернения которого в разных участках различна, попадает на светочувствительный слой фотоэлемента, возбуждая в нем фототок. От фотоэлемента ток поступает в гальванометр и вызывает поворот рамки с зеркалом, который передается на отсчетный экран и в регистрирующую систему. Отброс зеркала пропорционален фототоку, возникающему в фотоэлементе; ток пропорционален световому потоку, падающему на фотоэлемент; величина светового потока зависит от оптической плотности фотометрируемого участка пленки.

Световой луч проходит через осветительную и фокусирующую щели. Рентгенограмма (объект фотометрирования) располагается на предметном столике фотометра. Столик может перемещаться в двух взаимно перпендикулярных направлениях и поворачиваться вокруг вертикальной оси на некоторый угол. Перемещение столика осуществляется от электродвигателя. Свет проходит через эмульсионный слой рентгеновской пленки и попадает на измерительную щель, которая служит для ограничения фотометрируемого участка объекта. Высота и ширина щели регулируется. Для увеличения диапазона измеряемых почернений перед фотоэлементом на пути луча установлены серые светофильтры ― они уменьшают световой поток, падающий на фотоэлемент, благодаря чему можно фотометрировать участки объекта, которые без фильтра дают отброс зеркала, выходящий за пределы отсчетной шкалы. Прибор снабжен механизмом масштаба и имеет три отсчетные шкалы, расположенные друг над другом. Отсчеты линейной шкалы пропорциональны интенсивности света, прошедшего через фотометрируемую пленку и падающего на фотоэлемент; показания логарифмической шкалы дают значения оптической плотности. В рентгеноструктурных исследованиях, связанных с измерением интегральной интенсивности рентгеновских линий, удобно пользоваться именно логарифмической шкалой для определения относительного почернения.

42

Измерения пленки на компараторе типа ИЗА-2

Длины на компараторе измеряются путем сравнения измеряемой длины объекта со штриховой линейной шкалой прибора при помощи двух микроскопов, расстояние между которыми постоянно и оптические оси которых параллельны. Один микроскоп (визирный) служит для наведения на линию измеряемой пленки, второй (отсчетный) ― для отсчета по шкале прибора. Измеряемая пленка устанавливается под визирным микроскопом на столике, который перемещается по горизонтальным направляющим. Снимают отсчет по отсчетному микроскопу со спиральным окулярным микрометром.

Содержание отчета:

1 ― привести следующие данные: номер рентгенограммы, материал исследуемого образца и эталона, номер камеры, тип излучения, длину волны излучения, время экспозиции, напряжение и силу тока, тип съемки, расстояние от образца до пленки по шкале камеры;

2 ― представить схему получения рентгенограмм в камере обратной съемки и формулы расчета;

3 ― результаты измерений и расчетов занести в таблицу 5.1. Показать образец расчета;

4 ― определить расстояние от пленки до образца Aизм. Рассчитать угол дифракции Θ и параметр решетки a исследуемого образца;

5 ― определить величину погрешности измерений.

Р А Б О Т А 6

Прецизионные методы определения параметра кристаллической решетки при съемке на дифрактометре.

Устройство дифрактометра

Определение параметров решетки является важной задачей при исследовании свойств материалов и сплавов: для определения коэффициентов термического расширения, исследования изменения свойств сплава в зависимости от его состава, изучения процессов распада твердого раствора, оценки термических напряжений и т. д.

43

Цель работы: ознакомление с оборудованием для съемки дифрактограмм; освоение процедуры подбора условий съемки, техники подготовки и установки образцов, съемки рентгенограммы; освоение дифрактометрической методики прецизионного определения параметров кристаллической решетки.

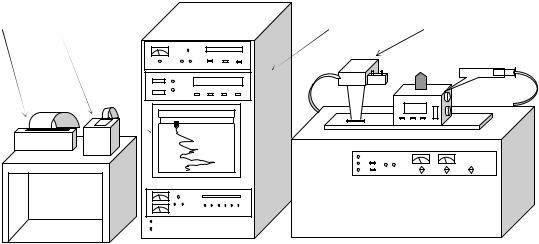

Внешний вид рентгеновского дифрактометра общего назначения ДРОН-2 приведен на рис. 6.1. На оперативном столе 1 генераторного устройства размещены кожух с рентгеновской трубкой 2 и гониометр ГУР-5 3. Гониометрическое устройство состоит из держателя образца, кронштейна детектора, шкал, видимых на экране, для отсчета углов поворота счетчика и образца. Стойка с измерительно−регистрирующим устройством и блоком автоматического управления 4 позволяет осуществить запись изменения интенсивности дифрагированных лучей на цифропечатающее устройство 5, перфоратор 6 или на диаграммную ленту потенциометра 7.

5 |

6 |

4 |

2 |

3 |

7

1

1

Рис. 6.1. Внешний вид рентгеновского дифрактометра ДРОН-2

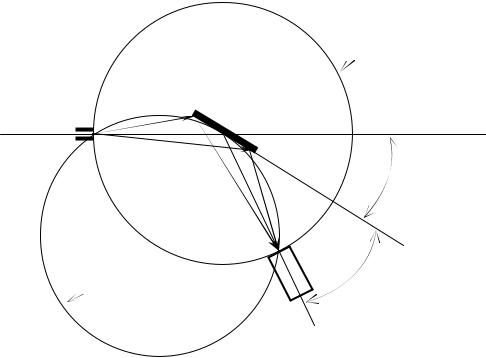

В дифрактометре применяется фокусировка для плоского образца (шлифа) по Бреггу−Брентано (рис. 6.2). Образец 1 помещают в держатель так, чтобы исследуемая поверхность находилась на оси вращения гониометра. Фокус рентгеновской трубки 2, регистрирующая щель детектора 3 и касательная к поверхности образца должны лежать

44

Окружность

гониометра

2 |

1 |

Θ

|

3 |

Фокусирующая |

Θ |

окружность |

|

Рис. 6.2. Схема фокусировки гониометра по Бреггу-Брентано

на одной окружности, называемой фокусирующей. При повороте образца радиус фокусирующей окружности меняется, а точка фокусировки смещается по окружности постоянного радиуса ― окружности гониометра (рентгеновская трубка неподвижна). Поворот образца на угол Θ ведет к необходимости поворота щели детектора по окружности гониометра на центральный угол 2Θ. Счетчик отмечает в каждый момент времени дифрагированное излучение в узком угловом интервале. Вся дифракционная картина регистрируется последовательно, а не одновременно, как в фотометоде. Во время регистрации образец вращается с угловой скоростью, вдвое меньшей скорости вращения детектора. Благодаря этому, нормали к образцу всегда образуют угол (90°−Θ) с первичным и отраженным лучами. Отражение осуществляется от тех плоскостей (HKL) кристаллической решетки, которые расположены параллельно внешней поверхности образца. В детекторе происходит преобразование рентгеновских квантов в электрические импульсы, после чего возможны два варианта измерения:

45

1 ― скорости счета как функции угла дифракции с записью на ленте самописца; при этом осуществляется непрерывное изменение угла дифракции с постоянной скоростью;

2 ― импульсов в заданный промежуток времени с регистрацией результатов цифропечатающим устройством; при этом осуществляется шаговое перемещение образца и детектора. Такой режим съемки по точкам очень трудоемок и используется в особых случаях.

Современные же дифрактометры снабжены персональным компьютером для управления прибором, вывода информации и обработки полученных рентгенограмм. Вид такого прибора показан на рис. 6.3.

Рис. 6.3. Внешний вид современного дифрактометра с вертикальным гониометром и компьютером для управления прибором и вывода информации

Как и всякие измерения, определение параметров решетки сопряжено с определенными погрешностями, в частности с погрешностью определения угла дифракции, а также с целым рядом

46

систематических ошибок, которые вызывают искажение профиля дифракционной линии. Относительная ошибка определения параметра решетки без учета систематических погрешностей может оцениваться по формуле:

a/a = ctgΘ ΔΘ,

где а ― параметр решетки; Θ ― угол дифракции; ΔΘ ― абсолютная ошибка измерения угла дифракции.

При постоянной величине ΔΘ ошибка a уменьшается с ростом Θ, поэтому для прецизионных измерений выбирают излучение и условия съемки, при которых можно получить отражения в наиболее благоприятной для измерения области углов, от 60 до 80°.

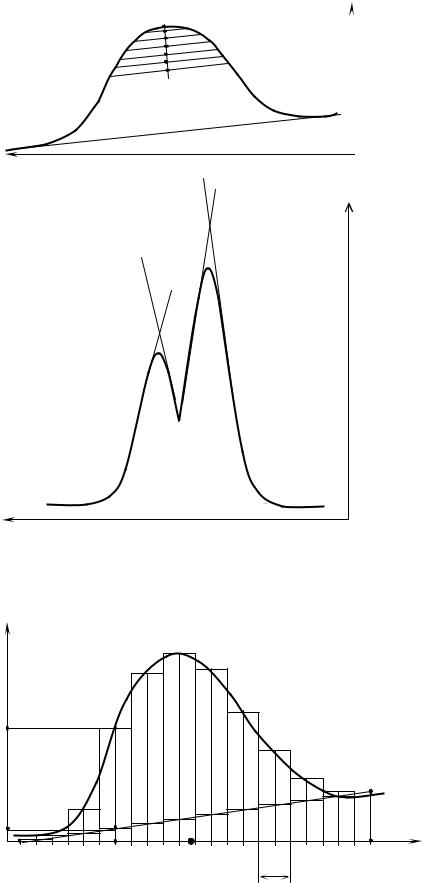

Для определения положения селективного отражения может быть выбрано положение:

а) максимума дифракционного пика Θmax; б) положения центра тяжести пика Θц.т..

Для определения положения максимума можно воспользоваться методом хорд (или секущих) (рис. 6.4.а). С этой целью сначала проводят линию фона ― прямую, по касательной соединяющую уровень фона справа и слева от дифракционного максимума.

Параллельно линии фона строятся сечения профиля (шесть−семь хорд) в верхней (2/3 от его высоты) части. Проводят прямую через середины полученных отрезков до пересечения с линией профиля. Считают, что точка пересечения медианы с линией профиля соответствует положению максимума Θ.

В узких пиках (рис. 6.4.б) положение максимума с определенной степенью точности может быть найдено как точка пересечения прямых, которые являются продолжением линейных участков боковых сторон дифракционных пиков. Для расщепленных на (α1−α2)−дублет линий (рис. 6.4.б) можно определять положение Θmax для каждой из дублетных составляющих. Расчет затем ведут по среднему значению. Координата положения максимума отсчитывается от ближайшей реперной отметки угловой регистрации.

47

а) |

Θmax |

I |

|

||

|

|

Θ

Θα1 I

б)

Θα2

Θ

Рис. 6.4. Определение углов дифракции методом «хорд» (а) и «направляющих» (б)

y

yi

fi

x1 |

xi |

xц.т. |

x |

xn |

x |

Рис. 6.5. Определение угла дифракции методом нахождения центра тяжести пика

48

При работе в условиях непрерывной регистрации угла дифракции погрешность в определении положения дифракционного максимума, связанная с величиной постоянной времени интегрирования интенсивности, может быть устранена с помощью определения среднего значения угла дифракции при прямом и обратном (реверсивном) движении счетчика:

Θср= (Θпр + Θрев) / 2.

Значение угла дифракции может быть найдено также методом определения положения центра тяжести пика. Этот метод достаточно трудоемок, его использование целесообразно в случае, когда наблюдается разделение α-дублета, и при записи дифракционной картины в дискретной форме (при съемке по точкам).

Центр тяжести рассчитывают как отношение момента первого порядка величины интегральной интенсивности к моменту нулевого порядка.

Для расчета угла дифракции разбивают весь профиль линии на n участков (рис. 6.5). Измеряют интенсивность дифрагированного

излучения yi во |

всех n точках xi. |

Положение центра тяжести |

||

дифракционного пика вычисляют по формуле: |

||||

|

|

n |

|

|

|

|

∑xi ( yi − f i ) x |

||

|

xц.т.. = |

i=1 |

|

, |

|

n |

|

||

|

|

∑( yi − f i ) |

x |

|

|

|

i=1 |

|

|

где xi ― угловая |

координата i-й |

точки; yi ― интенсивность |

||

дифрагированного излучения в i-й точке; fi ― интенсивность фона в i-й точке; x ― шаг сканирования; n ― число точек съемки.

Для расчета параметра кубической решетки

a = |

λKαср |

|

2 |

+ |

K |

2 |

+ |

L |

2 |

|

|

|

|

|

|||||||

2sinΘ |

|

|

|

|

|

|||||

|

H |

|

|

|

|

|

||||

по найденному положению Θmax (при отсутствии расщепления дублета) пользуются соответствующей величиной средневзвешенной длины волны:

49

λK αср = 2λK α1 + λK α2 .

3

При разделении дублета в расчетах необходимо принять во внимание соответствующую длину волны λKα1 или λKα2. Рекомендуется

рассчитать значения параметров кристаллической решетки с использованием обоих пиков дублета и найти среднее арифметическое.

Последовательность выполнения работы:

1 ― для исследуемого образца определить индексы дифракции HKL для отражений в области прецизионных углов (Θ от 60 до 80º) для указанного излучения, найти соответствующие расчетные значения углов дифракции;

2 ― произвести запись рассчитанного дифракционного максимума при прямом ходе записи;

3― определить Θmax (методом хорд или по точке пересечения направляющих);

4― найти по координате центра тяжести положение Θц.т. дифракционного пика;

5― используя соответствующие квадратичные формы, определить параметр решетки исследуемого вещества для каждого из

методов определения угла дифракции Θmax.

6 ― рассчитать погрешность определения параметра решетки, принимая величину абсолютной ошибки измерения угла дифракции Θ равной 0,5 мм с учетом масштаба записи дифрактограммы.

Содержание отчета:

1 ― привести данные о режиме и параметрах съемки (указать напряжение и ток на трубке, размеры щелей, диапазон измерений, постоянную времени, скорость съемки);

2 ― указать результаты расчетов Θmax графическим методом и по центру тяжести пика и рассчитать параметр решетки (в обоих случаях); 3 ― определить погрешность измерения с учетом масштаба

записи дифракционной картины; 4 ― приложить к отчету дифрактограмму.

50