Методы исследования уха

При сборе анамнеза необходимо обратить внимание на характер болей (постоянные, периодические, ночные), наличие повышенной температуры, головокружения, тошноты, понижения слуха, гноетечения из уха, время появления перечисленных симптомов, предшествующие заболевания. Необходимо выяснить, страдает ли ребенок затрудненным носовым дыханием, хроническим насморком, воспалением придаточных пазух носа, бронхитом, пневмонией, болеет ли ангиной и острыми респираторными заболеваниями и как часто. Если речь идет о грудном ребенке, дополнительно выясняют, не вскрикивает ли он во сне, при кормлении, не трет ли уши о подушку или беспокойно двигает головой.

Наружный осмотр и пальпация. Осматривают ушную раковину и позадиушную область. Следя за выражением лица пациента, отмечают, нет ли болезненности при пальпации области сосцевидного отростка, регионарных лимфатических узлов, асимметрии (поражение лицевого нерва). Отмечают цвет кожи ушной раковины и области сосцевидного отростка, пастозность, флюктуацию, изъязвление, свищи позади ушной раковины, сужение входа в слуховой проход.

Пальпацию сосцевидного отростка лучше производить одновременно с обеих сторон, благодаря чему легче улавливается разница в конфигурации, консистенции мягких тканей.

Отоскопия. Осмотр барабанной перепонки у детей представляет известные трудности. Грудного ребенка необходимо фиксировать (пеленать), ребенка более старшего возраста удерживает на колене помощник. Одной рукой помощник прижимает ребенка к своей груди, второй удерживает его голову. Осложняет осмотр рефлекторное приподнятие плеча на стороне обследуемого уха, для преодоления которого помощник наклоняет голову ребенка к плечу, противоположному исследуемому уху. Доверять фиксацию ребенка родителям не следует, поскольку дети в этих случаях ведут себя неспокойно, родители же в такой обстановке теряются, что в конечном итоге затрудняет осмотр.

Отоскопия у грудных детей связана не только с техническими сложностями, но и с затруднениями при интерпретации картины барабанной перепонки. Для выпрямления слухового прохода, без которого отраженный рефлектором свет не дойдет до барабанной перепонки, необходимо указательными большими пальцами левой руки оттянуть ушную раковину вниз и назад. Узкий слуховой проход почти всегда заполнен слущивающимся эпидермисом и серой, которые необходимо удалить. Очистку слухового прохода производят тонким ушным зондом с ватой', пропитанной вазелиновым маслом. Нежными вращательными движениями зонд с ватой стараются вводить не слишком глубоко, чтобы не задеть барабанную перепонку и не вызвать искусственную гиперемию. Гиперемия барабанной перепонки наблюдается также вследствие продолжительного крика ребенка, что необходимо учесть при оценке отоскопической картины.

Манипуляции при очистке слухового прохода необходимо осуществлять осторожно, без насилия во избежание травматизации легко ранимого эпидермиса. Воронку соответствующего размера вводят в слуховой проход нежно, вращательными движениями и не слишком глубоко. Барабанная перепонка у грудных детей расположена более наклонно и составляет с горизонтальной плоскостью угол в 20˚ (у взрослого - 45˚). На барабанной перепонке различают следующие опознавательные пункты: в передневерхнем квадранте выступает короткий отросток молоточка в виде беловатого бугорка, книзу от него и к середине барабанной перепонки идет беловато-желтая полоска – рукоятка молоточка, от середины барабанной перепонки (наиболее вдавленная часть) кпереди и книзу – световой конус. Угол, образованный рукояткой молоточка и световым конусом, направлен кпереди. Две складки кпереди и кзади от короткого отростка молоточка разграничивают натянутую часть барабанной перепонки от расслабленной. Все указанные опознавательные пункты барабанной перепонки меняют свои очертания при различных патологических состояниях среднего уха. У грудных детей через ушную воронку виден только верхнезадний квадрант барабанной перепонки. Лишь при наклоне ушной воронки кпереди становится видным рукоятка молоточка, передненижний квадрант нередко остается скрытым за костным выступом. Барабанная перепонка у грудных детей при осмотре невооруженным глазом выглядит утолщенной, с плохо выраженными контурами. Для того чтобы получить правильное представление о состоянии барабанной перепонки, необходимо пользоваться увеличительными линзами (+8Д).

Отоскопия у детей старшего возраста. Для выпрямления слухового прохода необходимо оттянуть ушную раковину назад и кверху. Если одновременно оттянуть большим пальцем правой руки козелок, то примерно в половине случаев удается осмотреть барабанную перепонку без ушной воронки. При осмотре воронкой правая рука врача находится на темени ребенка и устанавливает голову в оптимальном для осмотра положении. Слущенный эпидермис, скопления серы удаляют осторожно при помощи зонда с ватой. Слизисто-гнойные выделения лучше всего отсосать при помощи маленького резинового баллона. В некоторых случаях для детального осмотра барабанной перепонки можно пользоваться увеличительными линзами или же операционным микроскопом.

Определение степени подвижности барабанной перепонкипроизводится при помощи пневматической воронки Зигле. Воронка закрыта снаружи увеличительной линзой, сбоку через выступ она соединена с резиновым баллоном. При герметическом закрытии слухового прохода воронкой, сгущение и разрежение воздуха при помощи баллона обусловливает колебания барабанной перепонки, которые наблюдаются через линзу.

Определение проходимости слуховых труб возможно у старших детей при помощи продувания и выслушивания. Наконечник резинового баллона вводят в преддверие носа, а крыло носа противоположной стороны прижимают пальцем к носовой перегородке. Ребенку предлагают произносить «ку-ку», «шоколад», «пароход» и т. п. Нёбная занавеска при этом, приподнимаясь кверху, разобщает глотку от носоглотки. Если в этот момент сдавливать баллон, воздух под давлением проникает через слуховую трубу в барабанную полость с обеих сторон (способ Политцера). Разобщение носоглотки от ротоглотки происходит также в момент глотательного движения. Сдавливание баллона производят не очень резко, в противном случае могут возникнуть болевые ощущения в ухе. Обычно ребенок ощущает поступление воздуха в среднее ухо в виде легкого толчка.

Если имеется необходимость произвести продувание каждого уха в отдельности, используют метод катетеризации (только у старших детей). Катетер представляет собою металлическую трубку, загибающуюся на конце в виде клюва. В начальной расширенной части трубки имеется колечко, расположение которого соответствует направлению клюва. После анестезии слизистой оболочки нижнего носового хода катетер вводят клювом вниз до носоглотки, после чего поворачивают кнутри и подтягивают до соприкосновения клюва с задним краем сошника. Если в этом положении катетера повернуть клюв на 180˚, он окажется в глоточном отверстии трубы. Пальцами левой руки фиксируют, катетер, а правой рукой вводят конец резинового баллона в расширенную часть катетера. Положение катетера и клюва необходимо изменять с большой осторожностью, чтобы предотвратить травматизацию слизистой оболочки носоглотки и возникновение после продувания эмфиземы. Большим препятствием для катетеризации является искривление носовой перегородки, гребни и шипы. Продувание уха не следует производить при наличии острого респираторного заболевания, слизи и гноя в носовых ходах, во избежание инфицирования среднего уха.

Субъективные ощущения больных во время продувания нередко бывают обманчивы. Для точного определения проходимости слуховой трубы во время продувания следует пользоваться резиновой трубкой с двумя наконечниками. Один наконечник вставляют в наружный слуховой проход ребенка, другой в ухо врача. Если проходимость слуховой трубы не нарушена, врач воспринимает проникновение воздуха в барабанную полость в виде хорошо им слышимого нежно дующего шума. Различные патологические состояния среднего уха могут обусловить при продувании соответствующий акустический эффект. Так, например, при экссудативных катарах среднего уха, врач выслушивает во время продувания больного пузырчатые хрипы, при перфорации барабанной перепонки – резкий свист.

Наиболее объективным методом определения проходимости слуховой трубы является ушная манометрия. Ушной манометр Воячека состоит из капиллярной трубки с каплей спирта и резинового колпачка, позволяющего герметически закупорить слуховой проход. Изменение давления в барабанной полости и движение барабанной перепонки обусловливают изменение давления в наружном слуховом проходе и движение капли спирта в трубочке. При хорошей проходимости слуховой трубы движение капли происходит при глотании. При нарушении проходимости движение капли определяется во время глотания при зажатых ноздрях (опыт Тойнби). При выраженном нарушении проходимости слуховой трубы больному предлагают делать глубокий вдох и после закрытия рта и носа – энергичный выдох. Воздух под большим давлением устремляется через слуховую трубу, в среднее ухо, больной ощущает в ушах треск (опыт Вальсальвы).

Осмотр глоточного устья слуховой трубы, бужирование ее и введение лекарственных веществ под визуальным контролем осуществляют при помощи ушного оптического сальпингоманипулятора.

Рентгенологическое исследование. У детей первого года жизни развита только одна воздухоносная клетка – антрум, в связи с чем нет необходимости в сложных укладках, применяемых у детей старшего возраста и у взрослых. Рентгенографию антрума производят через глазницу. На рентгенограмме вверху проецируются полукружные каналы, улитка, внутренний слуховой проход и кнаружи в виде треугольника, просветление – антрум.

Для рентгенографии височной кости у взрослых используют укладки по Шюллеру, по Майеру и по Стенверсу. На снимках по Шюллеру четко выявляются антрум, периантральные клетки и характер пневматизации сосцевидного отростка, по Майеру стенки костного слухового прохода, барабанная полость, вход в пещеру и пещера, по Стенверсу – лабиринт, внутренний слуховой проход и верхушка пирамиды. При остром среднем отите наблюдается понижение прозрачности клеток сосцевидного отростка. Постепенно воздух вытесняется гноем и грануляциями, в связи с чем определяется затемнение пневматических клеток. При хронических средних отитах отмечается уплотнение структуры сосцевидного отростка, склероз. При холестеатоме на рентгенограмме виден небольшой дефект костной ткани чаще в области антрума без резких границ с окружающими клетками сосцевидного отростка.

ИССЛЕДОВАНИЕ КОХЛЕАРНОГО АНАЛИЗАТОРА

Исследование кохлеарного аппарата производится с целью определения остроты слуха, для распознавания и дифференцировки различных патологических процессов в органе слуха, для отбора в школы различного профиля, для уточнения показаний к оперативному вмешательству на среднем ухе.

Исследование слуха у детей имеет свои особенности для разного возраста. Исследование слуха у новорожденных и у детей младшего возраста. Реакцию на звук в этом возрасте можно определить по безусловным рефлексам, возникающим без предварительной выработки, и рефлексам условного характера. К безусловным рефлексам при внезапном сильном звуке относится смыкание век – кохлео-пальпебральный рефлекс (В. М. Бехтерев), расширение зрачка – кохлео-зрачковый рефлекс (Н. А. Шурыгин). Ранним рефлексом на звуковой раздражитель является двигательное возбуждение. К 6 месяцам становится выраженным рефлекс локализации звука – поворот головы в направлении источника звука. К 5-7 месяцам ребенок начинает издавать певучие и гортанные звуки (гуление), но у глухих детей эти звуки немелодичны и однообразны. Для определения наличия слуха у детей раннего возраста используется электроэнцефалография при интенсивном звуковом раздражении во время сна, а также плетизмография (регистрация изменения просвета периферических сосудов), пневмография (регистрация изменения ритма дыхательных движений) в ответ на звуковое раздражение.

Исследование слуха у детей предшкольного и младшего дошкольного возраста (2-4 лет) представляет значительные трудности. В этом возрасте при исследовании слуха необходимо применить такую условнорефлекторную методику, которая основывалась бы на положительных реакциях ребенка. Для определения речевых порогов у маленьких детей перед ними раскладывают набор картинок соответственно группе тестовых слов. Ребенок должен выбрать названную исследующим картинку и показать в окно камеры.

Используется также интерес детей к телефону. Ребенок как бы беседует с матерью по телефону, пороги же слуха устанавливаются изменением в приборе уровня интенсивности голоса матери.

В последнее время большую популярность завоевала так называемая игровая аудиометрия. На исследуемое ухо надевают наушник, соединенный с аудиометром, который в свою очередь соединен с устройством, проектирующим различные картинки на экран. Когда ребенок нажимает кнопку, одновременно с подачей тона в наушник на экране появляется картинка. У ребенка вырабатывается условный рефлекс – по звуковому сигналу он нажимает кнопку, включающую проекционный аппарат. Электрическая цепь замыкается только с подачей звукового сигнала. Одно нажатие на кнопку без одновременного звукового раздражителя не дает желаемого эффекта – появление новой картинки на экране. Исследование начинается с более сильных звуков и постепенно доходит до пороговых величин.

Исследование слуха у детей старшего дошкольного (5-6 лет)и младшего школьного возраста (7-8лет) можно производить, при помощи речи. Должна быть соблюдена полная тишина. Необходимо терпеливо объяснять ребенку, в чем состоит его задача – внимательно слушать и повторять услышанные слова. При исследовании слуха речью пользуются специальными таблицами, составленными из доступных для понимания детей слов, равноценных по своему фонематическому и слоговому составу.

Исследование слуха у детей школьного возраста и у взрослых производится речью, камертонами, тональным и речевым аудиометром и ультразвуком. Для исследования слуха речью пользуются шепотом и разговорной речью. Во избежание чтения с губ исследуемый стоит боком к говорящему. Не исследуемое ухо помощник плотно закрывает пальцем. Для шепотной речи используется резервный воздух, остающийся в легких после спокойного выдоха. Имеются специальные таблицы слов, в которых одни слова состоят из низких, другие из высоких звуков (В. И. Воячек). В норме шепотная речь равна 6м. При плохом восприятии шепотной речи необходимо исследовать слух разговорной речью. Заглушать второе ухо, как взрослым, трещоткой Барани детям не следует, поскольку она отвлекает их внимание и отрицательно сказывается на результатах исследования.

Исследование слуха камертонами. При помощи камертонов можно исследовать как воздушную, так и костную проводимость. В условиях поликлиники пользуются двумя камертонами: С128 и С2048. Для подробного исследования слуха применяют еще камертоны С64, С256, С512, С1024, С4096 (нижние цифры соответствуют количеству колебаний в секунду). Бранши камертона приводят в максимальное колебание ударом о ладонь. Удар всегда должен быть одинаковой силы. Ножку камертона слегка сдавливают пальцами, и инструмент подносят вплотную к слуховому проходу, избегая, однако, его соприкосновения с козелком или волосами. Акустическая ось камертона, проходящая поперек обеих браншей, должна находиться на одной прямой с осью слухового прохода. Для исследования костной проводимости ножку звучащего камертона С128 приставляют к сосцевидному отростку в области проекции антрума (не прикасаясь к ушной раковине) или к середине темени.

Исследование камертонами дает богатую информацию для диагностики поражения звукопроводящего и звуковоспринимающего аппаратов.

Опыт Ринне – сравнение воздушной и костной проводимости. Ножка звучащего камертона приставляется к сосцевидному отростку. Когда испытуемый перестает воспринимать звук через кость, бранши камертона подносят к слуховому проходу. При нормальном слухе воздушная проводимость превалирует над костной (положительный опыт Ринне). При нарушении звуковосприятия звук также будет дольше слышен через воздух, чем через кость (положительный опыт Ринне), хотя по сравнению с нормальным слухом как воздушная, так и костная проводимость будут короче.

Более длительное восприятие звука через кость, чем через воздух (отрицательный опыт Ринне), наблюдается при выраженных нарушениях звукопроведения.

Опыт Швабаха.. Ножку звучащего кармертона С128 ставят отдельно на каждый сасцевидный отросток. Длительнасть восприятия звука камертона испытуемым сравнивают с длительностью восприятия здоровых людей. При поражении звукопроводящего аппарата больной слышит звук через кость дольше (опыт Швабаха положительный), при поражении звуковоспринимающего – время звучания короче (опыт Швабаха отрицательный).

Опыт Вебера – определение латерализации звука. Если ножку звучащего камертона C128 установить на темя, пациент с нормальным слухом воспринимает звучание камертона в середине головы или равномерно во всей голове. Звук камертона воспринимается сильнее больным ухом при одностороннем заболевании наружного и среднего уха (латерализация в больную сторону). При одностороннем поражении звуквоспринимающего аппарата, звукопроводящая система одинакова с обеих сторон и звуковые колебания вызывают реакцию только рецепторов здорового уха, т. е. латерализация звука произойдет в здоровую сторону.

Опыт Желле – определение подвижности стремени в окне преддверия. Ножку звучащего камертона С128 приставляют к сосцевидному отростку, одновременно повышая и уменьшая давление в наружном слуховом проходе при помощи резиновой трубки с оливой, соединенной с резиновым баллоном. Сгущение воздуха передается через звукопроводящую систему и обусловливает повышение внутрилабиринтного давления – восприятие звука ухудшается, при уменьшении давления в наружном слуховом проходе – восприятие звука улучшается (опыт Желле полажительный). При неподвижности стремени сгущение или разрежение воздуха в слуховом проходе не влияет на качество восприятия камертона (опыт Желле отрицательный).

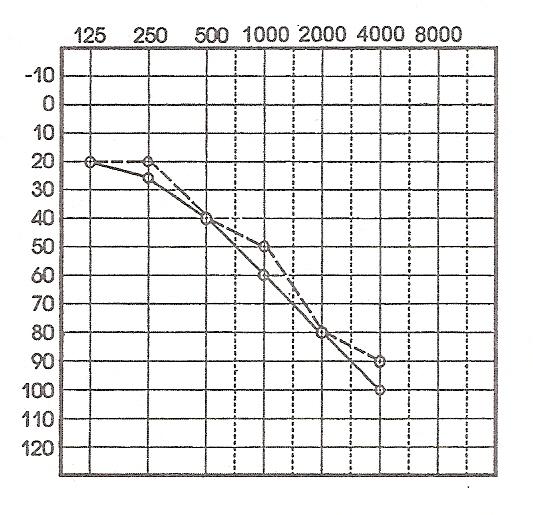

Аудиометрия – измерение остроты слуха при помощи электрогенераторного слухового прибора – аудиометра. Имеются два телефона: один для доставления звуков к наружному слуховому проходу (телефон воздушной проводимости) и другой – к сосцевидному отростку (телефон костной проводимости). Результаты исследования слуха наносятся на специальном бланке – аудиограмме Звуковые частоты на аудиограмме отложены по горизонтали в Гц, интенсивность звука в дБ (децибелах) – по вертикали. Нормальное восприятие звуков отмечено на горизонтальной нулевой линии. Потеря слуха в децибелах отсчитывается вниз от нулевой линии. Порог слышимости различных частот в зависимости от заболевания будет находиться на разных уровнях.

Таким образом, пороговая тональная аудиограмма отображает состояние слуха при минимальных, близких к порогу, звуковых раздражениях. Для дифференциальной диагностики различных поражений слуха большое значение имеет сопоставление на аудиограмме воздушной проводимости с костной.

а

а б

б в

в

а – при поражении звукопроводящего аппарата,

б – при поражении звуковоспринимающего аппарата,

в – при смешанной тугоухости.

Надпороговая аудиометрия. У старших детей можно исследовать слух не только пороговыми звуковыми сигналами, но и надпороговыми звуками. К надпороговым тестам относится выравнивание громкости. Например, для восприятия тона 1000 Гц больным ухом требуется усиление его громкости до 40 дБ. Если подать на оба телефона тон 1000 Гц с интенсивностью 50 дБ, то ощущение громкости в больном ухе будет соответствовать интенсивности 10 дБ (50 дБ - 40 дБ= 10 дБ), в здоровом ухе - 50 дБ. Если же подать в оба телефона тон 1000 Гц интенсивностью 70 дБ (всего 30 дБ над порогом для больного уха), ощущение громкости в больном ухе может быть почти одинаковым с ощущением громкости в здоровом. Следовательно, в больном ухе наблюдается феномен ускоренного нарастания громкости (ФУНГ), что характерно для поражения периферического рецептора в спиральном (кортиевом) органе.

Речевая аудиометрия. Под речевой аудиометрией подразумевается определение при помощи специальной электроакустической аппаратуры минимальной интенсивности речи, при которой она становится разборчивой для больного. Речевая аудиограмма это графическая запись нарастания процента разборчивости речи при повышении ее интенсивности. Сущность метода заключается в том, что пациенту предъявляют через наушник записанные на магнитофоне слова с определенной интенсивностью, которые он должен распознать и правильно повторить. Критерием оценки слуховой функции служит процент правильно распознанных слов, он же является показателем разборчивости речи.

Для того чтобы пациент правильно повторял 7-9 слов из 10, интенсивность речевых сигналов должна быть равна примерно 40 дБ, для 100% разборчивости – 50 дБ.. При поражении звукопроводящего аппарата кривая разборчивости перемещается вправо (требуются более интенсивные сигналы), и при определенном усилении звука всегда достигает уровня 100 %. При поражении звуковоспринимающего аппарата кривая разборчивости также перемещена вправо, однако более пологая и при усилении звука не достигает уровня 100% разборчивости.

Метод объективного исследования слуха – Акустическая импедансометрия. Импедансометрия была введена в практику клинической аудиометрии Дж. Джергером. Ее измеряют при разном давлении воздуха в наружном слуховом проходе или при возникновении рефлекторных сокращений стременной мышцы. При нормальной вентиляции среднего уха давление в барабанной полости равно атмосферному.

По оси Х – давление в наружном слуховом проходе в мм вод.ст., по оси Y – сопротивление в звукопроводящей системе в мОм. Тип А – норма, тип В – за б/п эксудат, тип С – евстахеит без выпота, тип D – незначительные рубцы и спайки, тип Е – разрыв цепи слуховых косточек.