ям в литосфере, сначала в связи с вынужденной верхнемантийной конвекцией, а затем в связи с замещением слэба более легким астеносферным веществом.

6.Коллапс орогенов — типичная стадия развития складчатого пояса. При коллизии (сжатии) и орогенезе толщина коры в горном поясе со ставляет около 45-60 км. После прекращения сжатия орогены, как пра вило, испытывают гравитационное расплывание и коллапс с региональ ным утонением коры до 30-35 км. При этом часто по плоскостям синколлизионных надвигов образуются сбросы и формируются межгорные осадочные бассейны. В коллапсных межгорных бассейнах мощность чехла обычно составляет несколько километров. Примеры коллапсных впадин на территории России — триасовые грабены Урала (типа Челя бинского), орогенные впадины Алтае-Саянской области типа Минусин ской. К коллапсным впадинам часто бывает приурочен мантийный и мантийно-коровый магматизм в связи с декомпрессией верхней мантии.

7.Фазовые переходы — вероятный механизм вертикальных дви жений литосферы, но пока строго не доказанный. В литосфере и всей мантии имеются фазовые границы, положение которых зависит от многих параметров, в том числе и от температуры. Изменение темпе ратуры может теоретически приводить с смещению вниз или вверх фазовых границ и соответственно к разуплотнению или уплотнению вещества и к вертикальным движениям литосферы. Так как установ лено, что температура в литосфере может меняться на сотни градусов,

ав верхней мантии — как минимум на десятки градусов, то и вероят ность фазовых переходов выглядит значительной. Но пока строго не доказано, что погружение какого-либо осадочного бассейна было од нозначно обусловлено уплотнением литосферы под ним в связи с фа зовыми переходами (эти зоны уплотнения должны были бы четко раз личаться, например, в гравианомалиях).

8.Остаточные впадины как осадочные бассейны широко известны на Земле. В процессах коллизии континентов с неровными краями всегда остаются зоны, где происходит неполная коллизия. Эти зоны затем как понижения в рельефе заполняются молассовым материалом.

9.Тектонически отшнурованные бассейны — это преддуговые осадочные бассейны, располагающиеся между вулканической дугой и желобом (выходом зоны субдукции на поверхность). Они образуются

вслучаях, когда формируется аккреционная призма над зоной субдук ции. Эта призма и отшнуровывает остаточный бассейн. Преддуговые бассейны широко распространены на Земле.

Возможны и другие механизмы погружения осадочных бассейнов. Эта проблема сейчас активно разрабатывается.

Большинство осадочных бассейнов современных континентов — это результат действия многих механизмов погружения и воздымания. То что наблюдается сейчас — это, как правило, результат интеграции многих разновозрастных процессов. Рассмотрим схематично несколь ко хорошо известных примеров.

Что такое геодинамически Скифская платформа? В раннем-сред- нем триасе погружение было обусловлено рифтогенезом и пострифтовым погружением; в позднем триасе-геттанге преобладало синкомпрессионное воздымание с формированием орогенных впадин на ак тивной окраине континента с последующей коллизией; в лейасе — об ласть испытывала в целом синрифтовое воздымание; в байосе-бате — на юге области формировались краевые прогибы орогена; в поздней юре-эоцене — преобладало синрифтовое и в основном пострифтовое погружение; начиная с олигоцена, господствует синкомпрессионное погружение краевого прогиба. Значит чехол, Скифской платформы формировался в разных геодинамических условиях в разное время.

Что такое геодинамически Прикаспийская впадина? Считается, что на месте впадины в девоне (раннем палеозое?) образовалась рифтовая система с местами полным разрывом континентальной коры. Соот ветственно девонское (и более позднее) погружение было обусловлено рифтогенезом и пострифтовым охлаждением. В карбоне (особенно позднем)-ранней перми бассейн испытал значительное погружение и был реально широким молассовым бассейном для формирующихся Уральского и Карпинского орогенов; при этом погружение бассейна бы ло усилено региональным сжатием. Начиная с поздней перми и до на стоящего времени скорость погружения бассейна была неравномерной и контролировалась региональными полями напряжения. То есть в разные времена Прикаспий был и рифтовой зоной, и пострифтовым бассейном, и широким краевым прогибом орогенов, и т. д.

Что такое геодинамически Московская синеклиза? В рифее вдоль ее оси образовался рифтовый пояс. В позднем венде-начале кембрия Московская синеклиза была частью огромного бассейна, перекрывав шего большую часть Восточно-Европейской платформы. В раннем па леозое она была частью обширной Балтийской (Палеобалтийской) си неклизы. В среднем девоне-перми она была частью крупного Восточ но-Русского бассейна. В триасе-позднем мелу район Московской си неклизы многократно перекрывался региональным чехлом. И только в конце мела (или позже) она структурно обособилась в связи с воздыманием Волго-Уральской области. Таким образом, современная Мос ковская синеклиза обособилась как структура только после среднеме лового времени и является остаточным образованием.

Таким образом, большинство современных осадочных бассейнов образовалось за счет многих механизмов погружения, а их современ ные контуры часто бывают вторичными оформившимися в ходе постседиментационных тектонических движений.

3.9. ИНВЕРСИОННЫЕ СТРУКТУРЫ

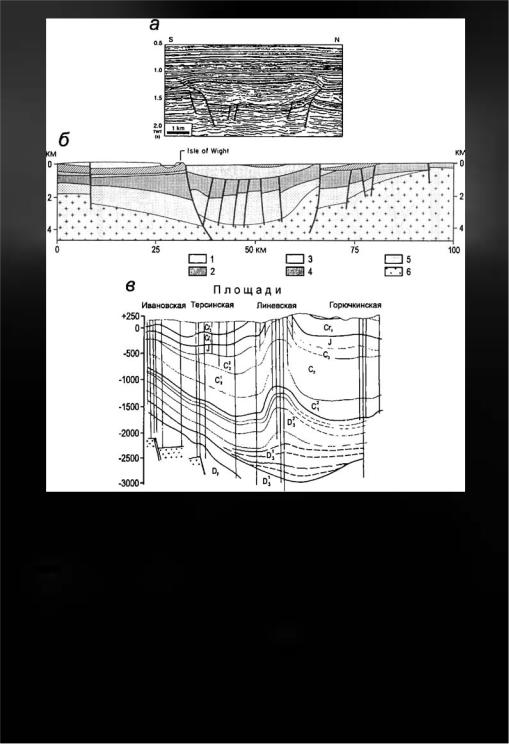

Инверсионные структуры осадочных бассейнов — это в целом поло жительные тектонические структуры: антиклинали (валы), надвиги, осложненные складками или складки, осложненные надвигами, присдвиговые зоны деформаций со сжатием (транспрессионные зоны, т. е. зоны сдвиго-сжатия) (рис. 3.120, 3.121). Они детально изучались на Восточно-Европейской платформе классиками российской геоло гии — А. П. Карпинским, А. П. Павловым, Н. С. Шатским, Е. В. Милановским, А. А. Богдановым и многими другими. Существует значи тельное геометрическое разнообразие инверсионных структур. Назва ние «инверсионные структуры» в настоящее время общепринято в ми ре. Его синонимами или близкими по смыслу понятиями являются та кие термины, как валы, плакантиклинали, внутриплатформенные складчатые зоны, зоны внутриплатформенных деформаций и т. д. Мор фологический ряд инверсионных структур состоит из непрерывного спектра от слабовыраженных антиклиналей до полностью инверсиро ванных структур типа Донбасса и сильнее. Провести строгую границу между понятиями «инверсионная» и «складчатая» зона, вероятно, не возможно. Инверсионные структуры — это следствие сжатия бассей нов и сокращения их площади. Структурная геология инверсионных структур подобна таковой для складчатых зон, но, как правило, все проявляется в меньших масштабах.

Специальных классификаций инверсионных структур пока нет. Наибольший прогресс в их изучении связан с анализом сейсмических профилей, где они прекрасно могут быть выражены.

Типичные структуры инверсионных зон — это антиклинали; сры вы в чехле по наиболее слабым границам или слоям с сопряженными антиклиналями; срывы вдоль границы чехла и фундамента с сопря женными складками в чехле; взбросы в фундаменте (часто вдоль ра нее существовавших сбросов) со складками в чехле над ними; транс прессионные сдвиговые зоны с цветковыми структурами в чехле (вее ром клиньев, сложенных фрагментами осадочного чехла); надвиговоскладчатые пояса. Инверсионные зоны могут охватывать только чехол или затрагивать и фундамент. Они могут иметь структурную дисгар монию. Для анализа инверсионных структур важно установить, участ-

490

От

1000

5000

Рис. 3.121. Структурный разрез через Нижнесаксонский бассейн и его реконструкция для туронского време ни [Ziegler, 1990].

I — третичные и четвертичные осадки, 2 — верхний мел, 3 — нижний мел, 4 — верхняя юра, 5 — нижняя юра, 6 — триас, 7 — цехштейн, 8 — доцехштейновые отложения.

образованы при сокращении земной поверхности, т. е. при сжатии. Не всегда устанавливается, как реализовалось сжатие в фундаменте.

По времени формирования инверсионные структуры делятся на конседиментационные и постседиментационные, хотя известно, что многие валы начали формироваться еще одновременно с седимента цией, а закончили как постседиментационные структуры.

Тектонически инверсионные структуры чаще приурочены к зонам палеорифтов (авлакогенов) или краевым районам платформ. Хотя они встречаются и на поднятиях, и в других областях.

Генетически инверсионные структуры связаны с фазами сжатия или транспрессии больших участков континентов. Как правило, их об разование во времени коррелируется с фазами складчатости (колли зии) в соседних с осадочными бассейнами (или платформами) орогенических поясах. Многие инверсионные структуры испытывали по нескольку фаз деформаций, которые необходимо распознать. На плат формах с древним фундаментом («классических» платформах) много кратность фаз образования инверсионных структур хорошо докумен тируется.

Инверсионные структуры являются сложным объектом для изуче ния. Во первых, для изучения их геометрии необходимо большое ко личество скважин и сейсмических профилей; во вторых, они, как пра вило, частично эродируются, что не позволяет достаточно точно уста новить время их формирования. Там, где данные позволяют опреде лить длительность формирования инверсионных структур во время одной фазы деформаций, устанавливается, что оно обычно меньше ранга яруса, т. е. не больше нескольких миллионов лет. Инверсионные зоны являются ослабленными полосами осадочных бассейнов, так как они нарушены разломами и складками. Они поэтому многократно ак тивизируются в моменты проявления региональных фаз сжатия или растяжения.

Инверсионные структуры являются удобными ловушками для раз нообразных полезных ископаемых. Поэтому они должны детально изучаться и для них необходимо делать детальные реконструкции ис тории их формирования.

3.10.ГЕОДИНАМИКА ОСАДОЧНЫХ БАССЕЙНОВ

ИГЛОБАЛЬНАЯ ПАЛЕОСРЕДА

Различные механизмы погружения могут привести к образованию впадины в рельефе. Но только когда впадина заполняется осадками, она становится осадочным бассейном. Палеогеографическая среда в широ

ком смысле слова оказывает значительное влияние на ход образования бассейна. На характер осадконакопления в бассейне оказывает воздей ствие множество факторов. Охарактеризуем некоторые из них.

Важнейший фактор — скорость седиментации в бассейне. В бас сейне осадки формируются за счет трех важнейших факторов: транс портировка осадков с суши в основном водными потоками; осаждение биогенного материала из толщи воды (в основном остатки планктона и нанопланктона); биогенные постройки на дне бассейна и донные ор ганизмы. Осадившийся на дне материал затем может перемещаться посредством донных течений. Модель седиментации в бассейне очень сложна. Количество материала, транспортируемого с суши, зависит от масштабов выветривания на суше, характера речной сети, рельефа, климата и т. д. Биопродуктивность морского бассейна определяется климатом, характером морских течений, распределением речной сети, геохимией воды, глубиной бассейна и т. п. Осадки обладают весом и под их тяжестью кора погружается. Таким образом, само осадконакопление вызывает значительное погружение осадочного бассейна.

Изменение уровня Мирового океана — фактор, который в значи тельной степени контролирует характер седиментации в бассейнах. Наиболее отчетливо это заметно для континентальных окраин. Изме нения уровня океана приводят то к затоплению, то к осушению боль шей части шельфов и эпиконтинентальных шельфовых бассейнов. Это в свою очередь многократно меняет палеогеографию и характер седи ментации.

Глобальные критические события отражаются в эволюции осадоч ных бассейнов. Например, в ходе эволюции Земли многократно имели место глобальные «бескислородные события». Такое типичное собы тие имело место на границе сеномана и турона. Его суть состоит в том, что в течение короткого интервала времени в морских бассейнах резко сократилось количество кислорода. Это привело к изменению биопро дуктивности морей и резкой смене характера седиментации с накоп лением темных сланцев, обогащенных неокисленным органическим веществом. В фанерозое многократно имели место различные гло бальные и региональные геохимические кризисы в морской воде. Сле дами таких кризисов являются особые осадки. Например, баженовская свита Западной Сибири или доманиковые слои верхнего девона Восточно-Европейской платформы. Часто именно в критические эпо хи происходит формирование нефтематеринских отложений, поэтому их изучение вызывает особый интерес. В ходе истории Земли много кратно имели место биологические кризисы, сопровождавшиеся эпо хами вымирания многих видов организмов. Крупнейшие эпохи выми

рания были приурочены к границам перми и триаса, триаса и юры, мела и палеогена и т. д. С этими критическими эпохами связаны мо менты падения уровня биопродуктивности морей и соответственно изменения в характере седиментации в бассейнах.

Осадочные бассейны входят в состав литосферных плит. Все лито сферные плиты движутся и в процессах их взаимодействия (столкнове ний крупномасштабных и незначительных) регулярно происходят пере стройки кинематики плит с изменениями их скоростей и векторов дви жений. В моменты реорганизации кинематики плит происходят гло бальные стрессовые события (т. е. меняется глобальное поле напряже ний от одной системы глобальной плитной кинематики к другой). Это стрессовое событие может привести к кратковременным деформациям в бассейнах (сжатия, растяжения или сдвига) и смене палеогеографии. Крупные стрессовые события приводят к складчатости в бассейнах.

В эпохи крупномасштабных изменений кинематики плит и колли зий континентов осадочные бассейны могут подвергаться значитель ным деформациям, вплоть до полной инверсии.

Глобальная кинематика плит связана с мантийной конвекцией. Глобальная мантийная конвекция влияет (или определяет) на глобаль ную кинематику плит. В то же время, плитная кинематика влияет на глобальную конвекцию. Например, при коллизии плит и изменении скорости их движения неизбежно должны быть изменения в мантий ной конвекции, так как литосферные плиты связаны с конвекционны ми течениями. Соответственно в моменты коллизий плит и крупных изменений их глобальной кинематики должны быть какие-то возму щения и изменения в мантийной конвекции. Эти изменения как-то должны выражаться и на поверхности. Можно предположить, что та кие крупнейшие платобазальтовые события, как тунгусское на границе перми и триаса и деканское на границе мела и палеогена были как-то связаны с изменениями в мантийных течениях и в астеносфере.

Динамика Земли так или иначе связана с процессами во внешнем жидком ядре и на его границе с мантией. Об этом по крайней мере свидетельствует корреляция истории магнитного поля Земли с ее тек тонической историей, отмечаемая многими исследователями.

Таким образом, осадочные бассейны являются продуктом многих процессов и для их понимания нужно изучать всю Землю и все про цессы на ее поверхности и в палеоатмосфере. В настоящее время во всем мире принят интегральный анализ осадочных бассейнов, т. е. изучение всех факторов, приведших к образованию бассейнов. У нас есть предмет изучения — осадочные бассейны. Для их понимания нужно привлекать как можно больше различных методов и методик.

18 — А. М. Никишин и др. |

493 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование осадочных бассейнов считается важнейшей задачей современной геологии. Осадочные бассейны должны изучаться раз ными специалистами и с помощью как можно большего количества методов.

Первая стадия — полевые работы в широком смысле слова (собст венно полевая работа в маршрутах, бурение, геофизические и геохими ческие исследования и т. д.). На этой стадии необходимо собрать как можно больше информации — детальная стратиграфия во всех ее вари антах, седиментология, структурный анализ, геохимическое и геофизи ческие опробование на разные виды анализов и методик изучения.

Вторая стадия — проведение как можно большего количества ви дов анализов и методик исследования каменного вещества, изучение фауны. На этой стадии необходимо составить стратиграфические и хроностратиграфические разрезы и профили, а для деформированных осадочных бассейнов — сбалансированные разрезы.

Третья стадия — обработка полученной информации. Она включа ет в себя много процедур: составление палеогеографических карт со ответственно уровню стратиграфического расчленения; анализ особых стратиграфических границ и их палеогеографическая интерпретация (уровни несогласий, уровни с особыми геохимическими или иного ро да аномалиями); компьютерное моделирование истории одномерного и двухмерного погружения (формирования) бассейнов с выделением этапов их естественной истории и численными характеристиками ско ростей погружения (или подъема), седиментации, эрозии и т. д.; па леогеографическая реконструкция истории бассейна, включающая по возможности максимальное количество параметров палеосреды (па леоглубины (или палеовысоты), палеоклиматология, палеотечения, палеобиосфера, палеогеохимическая обстановка и т. д.); составление палеотектонических карт с показом эволюции тектонических обстано вок; геодинамическое моделирование истории осадочных бассейнов в масштабах литосферы; компьютерных анализ тепловой и геохимиче ской истории бассейна на фоне его общей геологической истории с ус

тановлением вероятных эпох формирования углеводородов и других полезных ископаемых и вероятных путей их миграции и последующей возможной концентрации в особых ловушках. На повестке дня стоит проблема трехмерной структуры осадочных бассейнов, т. е. в их объе ме, и далее — проблема четырехмерного анализа их истории. По сути необходимо в объемном виде показать геологическую историю оса дочного бассейна во времени и со всеми его параметрами. Работы в этом направлении активно ведутся.

Бурный рост разнообразных методик изучения осадочных бассей нов с широким использованием компьютерной техники ни в какой степени не снижает важности собственно полевых работ (в широком смысле этого понятия) в осадочных бассейнах. Всегда чем более точ ную и детальную информацию получаем в поле, тем более точные ин терпретации имеем; любая полевая ошибка и неточность только мно гократно будет увеличена усилиями компьютерных технологий и тон ких анализов.

В настоящее время резко повышается роль геологов широкого профиля в изучении осадочных бассейнов. Геолог должен проводить полевые исследования и руководить всей системой обработки инфор мации. Нужно точно знать, какие и для чего отбирать образцы, какие методики необходимо использовать, что они могут дать и каковы их возможности, нужно понимать сущность каждого метода. Конечная цель работ — максимально детальная реконструкция истории осадоч ного бассейна, получение всесторонних данных о его составе, локали зации скоплений полезных ископаемых, инженерно-геологические ха рактеристики региона, прогноз возможной экологической эволюции района бассейна и т. д.

Современный геолог должен быть широко образованным специа листом, умеющим отлично работать в поле и использовать как можно больше разнообразных методик анализа каменного материала и обра ботки информации. Надеемся, что предлагаемое руководство будет полезно и специалистам, и студентам.