Тарасов / geokniga-geohistoricaldeodynamicbasinanalysis1999 (1)

.pdfРис. 3.115. Схематическая внемасштабная модель орогенеза Анд. Со ставлена с использованием данных [Jordan et al., 1983; Jordan, Alonso, 1987; Allmendinger, 1986; de Silva, 1989; Armijo, Thiele, 1990].

Задуговые краевые прогибы также типичны для районов зон субдукции с сильным сжатием. Типичный пример — пояс Предандийских краевых прогибов (рис. 3.115). Краевые прогибы такого типа образуют ся при надвигании вулканической дуги на более стабильную область. По своей структуре они подобны краевым прогибам других типов.

Таким образом, с активными континентальными окраинами связа но большое разнообразие типов осадочных бассейнов по механизмам формирования.

3.7. ПЛАТФОРМООБРАЗУЮЩИЕ ОСАДОЧНЫЕ БАССЕЙНЫ

Большинство платформ имеет обширные осадочные бассейны. Области с осадочным чехлом на платформах в России традиционно делят на синеклизы (фундамент относительно погружен), антеклизы, или поднятия, или своды (фундамент относительно приподнят), перикратонные прогибы (бассейны вдоль края платформы) и т. д. Все эти понятия основаны на анализе современной структуры платформ, кото рая формировалась длительно как в ходе формирования осадочных чехлов, так и в процессе последующих деформаций. Современные осадочные бассейны — это, как правило, результат интеграции многих эпох неравномерного погружения и воздымания. В этом разделе рас смотрим вероятные причины региональных погружений платформ или обширных осадочных бассейнов шириной не менее 1 000 км.

476

Рассмотрим несколько примеров. В пределах Западной Сибири в триасе был рифтогенез, за которым последовало крупномасштабное юрско-кайнозойское погружение огромной области на 5-7 км [Сурков, Жеро, 1981; Милановский, 1989] (рис. 3.116). Примечательно то, что область глубокого погружения охватила регионы палеозойских орогенов, но не захватила практически территории Восточно-Европейской и Сибирской платформ. В позднемеловое время большая часть Евро пейского палеоконтинента перекрылась чехлом морских осадков [Zieg-

Геологическое время (млн лет)

- 260.0 |

- 210.0 |

- 160.0 |

- 110.0 |

- 60.0 |

- 10.0 |

Рис. 3.116. Кривая погружения Западно-Сибирского бассейна, постро енная для района Тюменской сверхглубокой скважины, расположенной возле Уренгоя в пределах пермо-триасового палеорифта.

На кривой погружения отчетливо видно, что главная фаза рифтогенеза имела место на границе перми и триаса.

477

ler, 1990], при этом чехлом перекрывались области с разным фун даментом и с разной домеловой историей. В ордовике и позднем дево не также большая часть Восточно-Европейской платформы перекры валась морскими осадками [Милановский, 1987]. В венде-кембрии- ордовике почти вся Сибирская платформа погружалась ниже уровня моря. Таким образом, существует проблема, как объяснить региональ ные погружения континентальных областей.

Эти причины можно разделить на две группы: эвстатические и тектонические. Эвстазия — это колебания уровня Мирового океана. Повышение этого уровня приводит к глобальной трансгрессии и пере крытию морскими осадками значительной части континентов; соот ветственно понижение уровня океана — к глобальной регрессии и осушению континентов. Повышение уровня Мирового океана приво дит к формированию осадочного чехла на континентах и может рас сматриваться как одна из причин формирования осадочных бассейнов. Этим можно объяснить перекрытие многих континентов позднемело выми или ордовикскими осадками. Но в количественном отношении масштабы погружения многих континентов во время глобальных трансгрессий были большими, чем это следует только из повышения уровня океана. К тому же современные данные все больше указывают на реальность значительных тектонических вертикальных движений в пределах современных и палеоконтинентов.

Тектонические причины региональных вертикальных движений в пределах континентов пока строго не установлены и существует много разных точек зрения. Рассмотрим вероятные причины регионального погружения.

П ервая причина — погружение региональной полосы, парал лельной зоне субдукции [Mitrovica et al., 1989; Gurnis, 1992]. В на стоящее время субдукционный пояс имеется на западе Тихого океана. Соответственно широкая полоса континентальной Азии погружена (или была погружена в кайнозое) параллельно зоне субдукции. На пример, Охотское море, Восточно-Китайское море. В байосе-эоцене к югу от Большого Кавказа существовала устойчивая зона субдукции, направленная на север [Никишин и др., 1997]. Одновременно большая часть южной половины Восточной Европы шириной порядка 1 0001500 км испытывала погружение.

Возможное объяснение данного погружения состоит в следующем (рис. 3.117). При существовании стабильной зоны субдукции литосфе ра в ее зоне постоянно погружается в мантию. Соответственно погру жение литосферы в верхнюю мантию вызывает образование вынуж денной конвекции с движением верхнемантийного вещества к зоне

478

-1000 км

Область погружения

Рис. 3.117. Принципиальная схема формирования осадочного бассей на шириной около 1 000 км, параллельного зоне субдукции.

судбукции. При этом происходит отток подлитосферного вещества к зоне субдукции и некоторое погружение литосферы в широкой полосе, параллельной зоне судбукции. Как только прекращается субдукция, тогда же и останавливается данное погружение. Такого рода механизм погружения, связанный с конвекцией и движением подлитосферного вещества в сторону зоны судбукции, может обеспечить погружение в сотни метров. Таким образом, погружение широких полос континен тов могло быть связано с верхнемантийной конвекцией, обусловлен ной погружением литосферы в зонах субдукции. Но такой механизм действует не всегда и для его реализации необходимы какие-то неяс ные условия. Есть примеры, когда такой механизм явно не реализует ся. Например, субдукция направлена со стороны Тихого океана под Южную Америку, но последняя, по крайней мере в позднем кайнозое, испытывает в целом воздымание.

Вторая причина — обрушение нижней части литосферы, заме щение ее астеносферным веществом и последующим охлаждением. В пределах Западной Сибири в перми был ороген высотой не менее 2-3 км [Surkov, 1995]. Из этого следует, что там была в среднем утолщен ная континентальная кора мощностью порядка 45-55 км и в целом утолщенная литосфера за счет процессов коллизии. На границе перми и триаса произошли фаза коллапса орогена и рифтогенез, сопровож давшийся базальтовым вулканизмом на обширных площадях [Surkov, 1995]. После этого события толщина консолидированной коры стала близка к современной — порядка 30 км, так как позже не было значи тельных событий, которые бы могли изменить мощность коры. Нали чие вулканизма на границе перми и триаса на обширных площадях За падной Сибири свидетельствует о том, что в то время литосфера была

479

регионально утонена. Следовательно, ее региональное утонение про изошло примерно в конце перми. На основе изложенных выше исход ных положений предлагается следующая модель образования гигант ского Западно-Сибирского осадочного бассейна (рис. 3.118). Пермская орогения привела к формированию между Восточно-Европейской и Сибирской платформами с толстой литосферой горной области с утолщенной корой и литосферой; данное утолщение было обусловле но значительным сжатием. В конце перми сжатие прекратилось и ороген начал регионально гравитационно расплываться, гравитационное расплывание было усилено фазой регионального растяжения. Это при вело к коллапсу орогена и образованию на его месте континентальной рифтовой системы. Растяжение охватило и подкоровую литосферу; в ус ловиях реологической границы вдоль раздела Мохо подкоровая часть

Восточно- |

|

Сибирская |

|

Европейская |

|

||

Западно-Сибирский ороген |

платформа |

||

платформа |

|||

|

|

Рис. 3.118. Модель формирования Западно-Сибирского осадочного бассейна.

а — формирование пермского орогена, 6 — коллапс орогена в конце перми-начале триаса, рифтогенез, деламинация блоков подкоровой части литосферы, в — региональ ное погружение в связи с охлаждением и утяжелением литосферы Западной Сибири в мезозое-кайнозое.

480

литосферы могла отслаиваться от коры и тонуть в астеносфере, а ее ме сто замещалось горячим астеносферным веществом, что, возможно, и обусловило региональный базальтовый магматизм. Вероятно, уже в раннем триасе в Западной Сибири была регионально утоненная конти нентальная кора и литосфера. Затем в мезозое-кайнозое произошло ре гиональное охлаждение и утолщение литосферы Западной Сибири при мерно от 50 до 150 км. Это и обусловило погружение огромного осадоч ного бассейна, почти точно наследовавшего пермский ороген. Данная гипотеза в целом подобна модели погружения пострифтовых осадочных бассейнов по схеме Маккензи, но в нее добавим обрушение нижней час ти литосферы. Эта гипотеза вполне вероятна, но в настоящее время трудно доказуема, так как пока плохо знаем о том, что происходит с нижней частью литосферы при коллапсе орогенов.

Третья причина — фазовые переходы в коре и верхней мантии. Земная кора и мантия состоят из горных пород, сложенных минералами. Один и тот же химический состав может быть реализован разными ми неральными ассоциациями с разной плотностью в зависимости от тем пературы и давления. Соответственно предполагается, что многие сейс мические разделы в коре и мантии являются границами фазовых пере ходов в горных породах [Рингвуд, 1981; Артюшков, 1993; Лобковский и др., 1993]. Е. В. Артюшков последовательно отстаивает точку зрения, что фазовые переходы в литосфере являются важнейшим механизмом формирования осадочных бассейнов. Действительно, в истории конти нентов было много эпох, когда их отдельные регионы испытывали ре гиональный разогрев или охлаждение. Изменения температуры в лито сфере на десятки и первые сотни градусов теоретически могли приво дить к фазовым переходам в минералах (практически к метаморфизму пород) и соответственно утяжелению или облегчению литосферы и, как следствие, к вертикальным движениям литосферы. Обычно обсуждают процессы перехода базитов в гранулиты и далее в эклогиты, и процессы трансформации оливина в более плотные модификации. Вероятность данных процессов доказана экспериментальным путем многими иссле дователями. Не вызывает сомнений, что действительно многие сейсми ческие границы в коре и мантии — это зоны фазовых переходов. Но по ка нет ясности, могут ли действительно фазовые переходы в литосфере и в верхней мантии приводить к региональным значительным 'верти кальным движениям. Следует отметить, что, по-видимому, фазовые пе реходы должны играть важную роль в природе вертикальных движений коры, но пока нет возможности это строго установить и обосновать.

Четвертая причина — нисходящие мантийные течения. Извест но, что в мантии Земли происходит конвекция, однако пока существу-

16 — А. М. Никишин и др. |

481 |

ет много разных моделей конвекции и характер воздействия мантий ной конвекции на вертикальные движения земной коры пока точно не ясен. В общем случае допускается, что нисходящие мантийные тече ния могут вызвать над ними погружение коры. При прекращении та кой конвекции данное погружение прекращается. Можно допускать, что многие регионы континентов испытывали в прошлом погружение над зонами нисходящих мантийных течений. Ширина зоны таких те чений, судя по данным современной сейсмотомографии, может пре вышать 1 000 км. В настоящее время сложно оценить реальность дан ного механизма образования осадочных бассейнов, но вероятность его существования высока.

Пятая причина — отток астеносферного вещества в сторону рифтовых зон. Известно, что астеносфера содержит некоторое количество расплавленного вещества, которое может перемещаться в горизонталь ном направлении [Лобковский, 1988]. Астеносфера со значительным плавлением вещества может сравниться с губкой, поры которой запол нены расплавом. Если создаются условия, что расплавная фаза вынуж дена мигрировать в астеносфере в стороны зоны декомпрессии под риф том, то при оттоке астеносферной жидкости литосфера над ней должна несколько погрузиться [Никишин, 1992]. Теоретически такой механизм погружения возможен, но его реальность трудно доказуема.

Вероятно, есть и другие механизмы регионального погружения континентальных областей. Это одна из наиболее сложных проблем геодинамики, заслуживающая специального рассмотрения.

3.8. ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОСАДОЧНЫХ БАССЕЙНОВ

Кратко суммируем представления о механизмах формирования осадочных бассейнов, которые в целом были обсуждены в данной книге. Все механизмы можно разделить на несколько групп: (1) свя занные с региональными напряжениями растяжения или сжатия;

(2) связанные с утяжелением или облегчением литосферы из-за изме нения температуры (термального режима); (3) обусловленные весом литосферы орогена; (4) связанные с мантийной конвекцией; (5) обу словленные деламинацией мантийной части литосферы; (6) обуслов ленные коллапсом орогенов; (7) связанные с фазовыми переходами в литосфере и верхней мантии; (8) остаточные впадины; (9) тектониче ски отшнурованные впадины.

1. Региональные напряжения — один из основных механизмов внутриплитных деформаций. Происхождение этих напряжений может

482

быть разным, и здесь эта проблема не обсуждается. Растяжение лито сферы после какого-то критического значения приводит к формирова нию рифтовых бассейнов с разной геометрией. Рифтовые впадины — это типичные осадочные бассейны. Мощность рифтового чехла может достигать 7 км и более.

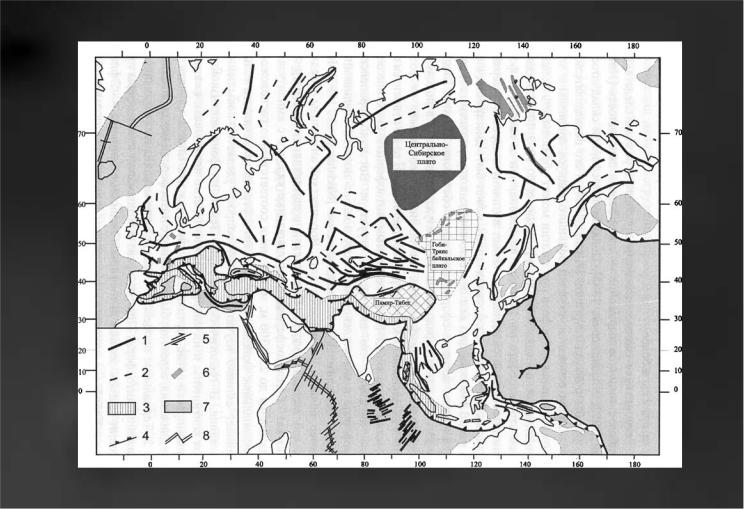

Региональное сжатие литосферы приводит к разным следствиям. Наиболее типичное выражение — литосферная складчатость [Ники шин, 1992; Nikishin et al., 1993]. Понятие литосферной складчатости по сути было введено Арганом [Argand, 1924] и его последователями как складки основания, складки большого радиуса кривизны и т. д. Континентальная литосфера при сжатии может образовывать складки длиной волны порядка 300-500 км [Nikishin et al., 1993, 1997]. В связи с тем что литосфера реологически расслоена, при ее сжатии на фоне общелитосферной складчатости может возникнуть коровая и верхне коровая складчатость; т. е. складчатость может быть дисгармоничной. На рис. 3.119 показаны оси неотектонических внутриплитных подня тий Евразии, которые сформировались в обстановке сжатия. Видно, что эти оси часто параллельны. Амплитуда воздымания в поднятиях (предполагаемых литосферных антиклиналях) составляет от сотен метров до нескольких километров; соответственно то же относится и к областям погружения (предполагаемым литосферным синклиналям). Было показано, что альпийская структура Восточно-Европейской платформы в значительной мере обусловлена пологой позднекайно зойской общелитосферной складчатостью [Nikishin et al., 1997]. На пример, области Украинского щита, Воронежской антеклизы (Средне русской возвышенности), Поволжской возвышенности рассматрива ются как общелитосферные антиклинальные складки с амплитудами воздымания до 250-300 м, между ними соответственно расположены синклинальные складки. Проблема литосферной складчатости только начинает активно изучаться, этому вопросу уделяется повышенное внимание. В геологической истории Земли на фоне коллизионных эпох континенты и их платформы многократно испытывали сжатие и синкомпрессионные вертикальные движения. Во многих случаях та кие движения, вероятно, были связаны с литосферной складчатостью.

2. Термальные процессы — важнейшие механизмы вертикальных движений литосферы. При разогреве и воздымании астеносферы про исходит подъем земной литосферы. Очевидные примеры — Эфиоп ское и Кенийское поднятия с рифтовыми зонами, под которыми уста новлены поднятия астеносферы [Милановский, 1976]. При рифтогенезе происходит воздымание астеносферы до глубины порядка 50-80 км. После окончания рифтогенеза под палеорифтовой зоной литосфера

483

Рис. 3.119. Оси предполагаемых литосферных антиклиналей и синклиналей Евразии (оси зон неотектонических поднятий и погружений, формировавшихся в обстановке сжатия). |

I — оси литосферных антиклиналей, 2 — оси литосферных синклиналей, 3 — коллизионный пояс Тетис, 4 — зоны субдукции или над виги, 5 — сдвиги, 6 — рифты, 7 — кора океанического типа, 8 — срединно-океанический хребет. |

вновь охлаждается и утолщается примерно до 150 км. Это охлаждение приводит к утяжелению литосферы и ее погружению на несколько километров. Данная мо дель, впервые предложенная Д. Маккензи, является основной моделью пострифтового погружения и ею объясняют происхождение пострифтовых осадочных бассейнов и осадочных пострифтовых бассейнов пас сивных окраин континентов.

3.Погружение литосферы под весом литосферы орогена является дискуссионной проблемой. Суть ме ханизма состоит в том, что образующийся горный пояс имеет утолщенную кору и литосферу. Избыточный вес литосферы орогена давит на упругую литосферу, и параллельно орогену формируются краевые прогибы.

Вчистом виде такой механизм наблюдается для Гавай ских островов. При формировании вулканической це пи вес литосферы увеличился и параллельно этой вул канической цепи образовались прогибы на поверхно сти литосферы. Не ясно, в какой мере этот механизм пригоден для интерпретации погружения в предгорных прогибах.

4.Мантийная конвекция неизбежно должна как-то влиять на характер вертикальных движений литосфе ры в областях восходящих и нисходящих течений. Но пока этот вопрос не ясен на региональном уровне и на уровне конкретных осадочных бассейнов.

5.Деламинация (отслаивание) мантийной части литосферы и отрыв с последующим погружением субдуцированной части литосферы несомненно влияют на вертикальные движения в литосфере. Но эта проблема пока только начинает активно изучаться. Суть деламинации состоит в том, что подкоровая часть литосферы отслаивается от коры по разделу Мохо и тонет в асте носфере; ее место занимает астеносферное вещество. То есть при деламинации горячее астеносферное ве щество может быстро приблизиться к коре. Его после дующее охлаждение по модели Маккензи может при вести к крупномасштабному погружению осадочного бассейна, как это было предложено для Западной Си бири. Отрыв субдуцированного куска (слэба) литосфе ры также должен приводить к вертикальным движени-

1 7 — А. М. Пикш1ШИН и др. |

485 |