Тарасов / geokniga-geohistoricaldeodynamicbasinanalysis1999 (1)

.pdfбыла утоненная (так как имело место высокое плавление верхней ман тии), а кора — утолщенная (как сейчас — 40-50 км); направленная на север субдукция литосферы остаточного океана Тетис между Аравией и Малым Кавказом закончилась примерно в олигоцене-раннем мио цене, а в сегменте Загроса-Эльбурса продолжается и сейчас (по дан ным сейсмичности). Можно предположить, что после завершения в сегменте Малого Кавказа субдукции субдукцированная часть лито сферы (литосферный слэб) сначала последовательно отслаивалась, а затем оторвалась и стала тонуть в мантии; при этом могли быть оторва ны и низы литосферы Малого Кавказа. Отрыв относительно холодного литосферного слэба и корневых зон литосферы привел к замещению их разогретым астеносферным веществом. В связи с этими механическими процессами горячее астеносферное вещество подступило близко к ни зам коры, вызвало ее разогрев и все вместе привело к крупномасштаб ному вулканизму в обширной области с участием частичного плавления верхней мантии и коры, а также к значительному изостатическому пла тообразному воздыманию области Армянского плато.

Такого рода модели в последние годы широко обсуждаются для многих орогенов (Альпы, Карпаты), и они основаны на новейших данных сейсмотомографии в Средиземноморском поясе. В области Большого Кавказа орогенный вулканизм типичен для его центрально го сегмента [Милановский, 1968]. Численное моделирование альпий ской истории Большого Кавказа и сопряженных краевых прогибов с учетом имеющихся геофизических данных показывает [Ershov et al., 1999], что под Восточным и Западным Кавказом имеется толстая ли тосфера, вес которой способствовал погружению краевых прогибов. Под Центральным Кавказом и Ставропольским плато литосфера отно сительно утонена и изостатически быстро воздымалась последние 10- 7 млн лет. Примерно 7-9 млн лет назад имел место магматизм в рай оне Минераловодского выступа. Примерно 2.82 млн лет назад был магматизм в области Чегема и тогда же и позже — в районе Тырныауза, в новейшее время формировались вулканы Эльбрус, Казбек и др. Наше кинематическое и динамическое моделирование с учетом имеющихся геофизических и геологических данных показало [Ershov et al., 1999], что в досарматское время литосфера Большого Кавказа сильно утолщилась в процессе коллизии плит. Примерно 10-7 млн лет назад произошел отрыв нижней части ранее утолщенной литосферы Центрального Кавказа и Ставропольского плато. Это привело к тому, что место оторванного куска нижней части литосферы заместилось разогретым астеносферным веществом. Этот механический процесс привел к ускоренному изостатическому подъему области Центрально

456

го Кавказа и к синорогенному магматизму в связи с внедрением горя чего астеносферного вещества близко к подошве коры. Данное горячее вещество стало само источником магматического вещества, но в большей степени вызвало коровое плавление и кислый магматизм. Та ким образом, гипотеза основана на предположении, что отрыв лито сферного корня центрального сегмента Большого Кавказа привел и его быстрому воздыманию и к синорогенному магматизму.

В пределах Западно-Европейских герцинид складчатость и ороге нез завершились в вестфале (среднем карбоне) [Ziegler, 1990]. В сте- фане-ротлигенде (верхнем карбоне-ранней перми) произошел коллапс орогена с образованием многочисленных структур растяжения, и этот процесс сопровождался крупномасштабным вулканизмом с мощно стью вулканитов до 2 км [Zierler, 1990; Benek et al., 1996]. Состав вул канитов пестрый — базальты, андезиты, риолиты, игнимбриты; ис точник магмы мантийный (с участием плюмового вещества), но со значительным плавлением коры [Benek et al., 1996; М. Wilson, персо нальное сообщение, 1998]. Зона растяжения охватила почти все герциниды, но максимум имел место в области Северной ГерманииГрабена Осло, и растяжение сопровождалось сдвигообразованием [Ziegler, 1990]. Предлагаемая модель динамики вулканизма базируется на том, что земная кора в северной Германии в ранней перми уже была тонкой (подобно современной), а литосфера также утонена (данные по магматизму), и что растяжение охватило одновременно обширный ре гион. Геодинамика магматизма основана на широко обсуждаемой в последние годы модели коллапса орогенов [например, Ziegler, 1990]. В раннем-среднем карбоне герцинский ороген Европы испытывал кол лизионную тектонику, сжатие и воздымание со значительным утолще нием коры и литосферы. После прекращения сжатия в конце карбона коровые и литосферные блоки стали гравитационно расплываться (с вероятным участием добавочных сил растяжения) с образованием многочисленных сбросов. В эту известную модель добавим гипотезу, что при значительном растяжении реологически прочные куски ниж ней литосферы отрывались разрывами растяжения от коры (или в об щем случае от нижних частей литосферы с неровной подошвой). Тя желые фрагменты нижней мантийной части литосферы тонули в асте носфере и механически замещались более горячим астеносферным веществом. Данное горячее вещество подошло близко к подошве коры и вызвало крупномасштабный магматизм; в какой-то степени в облас ти Северной Германии-Грабена Осло магматизм был усилен подъе мом плюмового вещества. В пределах Западной Сибири в перми фор мировался крупный ороген с толстой корой, а уже на границе перми и

457

триаса произошел полный коллапс орогена с образованием обширной рифтовой системы и полей значительного магматизма [Surkov, 1995]. Значит, примерно на границе перми и триаса Западная Сибирь из об ласти с толстой корой и, вероятно, литосферой стала областью с тон кой корой и литосферой. Предполагаем, что отрыв литосферных кор ней в Западной Сибири на границе перми и триаса во время фазы рас тяжения способствовал большим масштабам рифтогенеза и магматиз ма в этом регионе. Быстрое утонение литосферы Западной Сибири на границе перми и триаса (помимо рифтогенеза по модели Маккензи) обусловило крупномасштабное тепловое погружение Западно-Сибир ской платформы в юре-кайнозое.

Хотим обратить внимание на три известных в литературе модели:

(1) после окончания субдукции субдуцированный литосферный слэб отрывается от литосферы и тонет в мантии; (2) в коллизионных поясах при сжатии формируются зоны с утолщенной (до 200-300 км ?) лито сферой, корневые части этой утолщенной литосферы могут отрывать ся и тонуть в мантии; (3) при гравитационном коллапсе орогенов, как и при растяжении литосферы, ее корневые части могут срезаться раз рывами и затем тонуть в мантии. Из этих трех моделей естественно следует, что после отрыва низов литосферы (или слэба) их место за нимает горячее поднимающееся астеносферное вещество, которое близко подходит к подошве коры. Это вызывает крупномасштабный вулканизм с участием корового плавления. Вероятные примеры такого рода процессов — Армянское вулканическое нагорье, орогенные вул каниты Большого Кавказа (Эльбрус, Казбек и др.), пермо-карбоновая вулканическая области Северной Германии (ротлигенд), возможно, пермо-триасовая рифтово-вулканическая область Западной Сибири.

В целом данного рода модели магматизма могут быть применимы для многих известных осадочных бассейнов, и их анализ необходимо продолжить.

3.5. ПАССИВНЫЕ КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ОКРАИНЫ

Пассивные континентальные окраины сравнительно детально изу чены и рассмотрены в литературе, например, [Хайн, Ломизе, 1995], многие черты их структуры были рассмотрены в разделах о континен тальном рифтогенезе. Поэтому здесь кратко остановимся на основных моментах механизмов их образования.

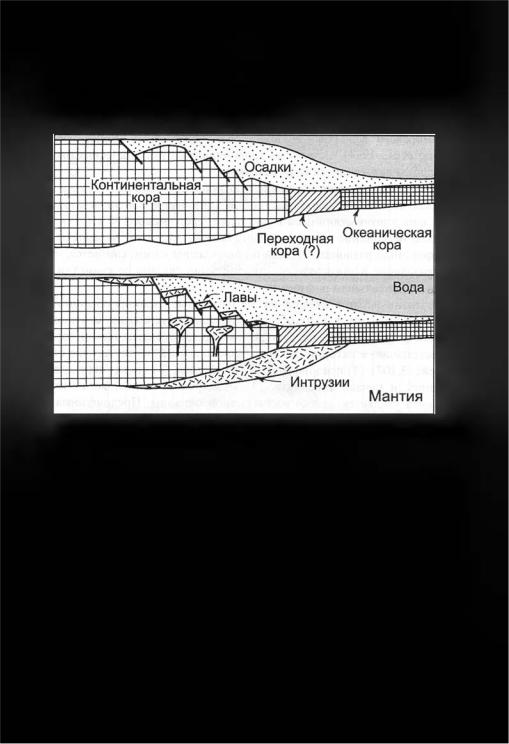

Пассивная континентальная окраина или окраина атлантического типа — это зона утонения континентальной коры примерно от 30^0

458

ности, а непосредственно под кору подслаивались интрузии габброидов, наращивая кору снизу по механизму андерплейтинга (подслаивания интрузий под кору снизу). Толщина подкоровых интрузий состав ляет 3-10 км и этот андерплейтинг вносит значительный вклад в фор мирование структуры коры пассивной окраины. Сама кора также на сыщена интрузиями габброидов. Примеры вулканической пассивной окраины в Атлантике — Норвежская окраина у плато Веринг, окраина Балтиморского Каньона, окраина Гобар Спур [Keen, Potter, 1995; Cloeting et al., 1994]. Остальные характеристики вулканических окра ин подобны авулканическим окраинам.

Трансформные окраины в целом подобны авулканическим, но в их пределах происходит очень быстрое выклинивание континентальной коры; зона этого выклинивания составляет часто менее 100 км. Текто ническое положение таких окраин таково, что они параллельны трансформным разломам океанов и приближены к ним; считается, что их образование в значительной степени было связано со сдвигами, а не с континентальным рифтогенезом.

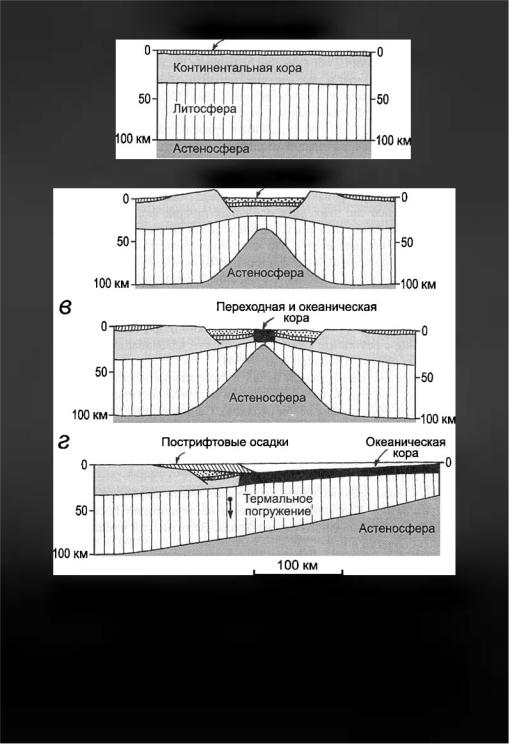

Авулканические и вулканические пассивные окраины обычно на зывают рифтовыми, т. е. их образование было обусловлено континен тальным рифтогенезом, переросшим в спрединг океанической коры. Соответственно в истории пассивных окраин выделяются четыре ста дии (рис. 3.107): (1) предрифтовая, (2) рифтовая, (3) стадия перехода к спредингу и начала спрединга, (4) «пассивная» стадия, когда зона спрединга удаляется далеко от пассивной окраины. Предрифтовая и рифтовая стадии такие же, как и для континентальных рифтовых зон (со сводообразованием или без, с вулканизмом или без). Для рифтовой стадии многие исследователи отмечают, что рифтогенез может идти либо по схеме Маккензи (с преобладанием вытягивания коры), либо по схеме Вернике (с преобладанием роли пологого общекорового или общелитосферного сбросообразования), либо по «смешанной» схеме. В любом случае — главная причина континентального рифтогенеза — региональное растяжение. Будущие вулканические окраины возника ют там, где на стадии рифтогенеза проявился крупномасштабный вул канизм, который связывают с горячими мантийными плюмами.

Стадия перехода к спредингу пока слабо изучена. В общем виде — это время, когда напряжения фокусируются в узкой зоне рифта; и эта зона насыщается базальтоидами все в большей мере. Современный вероятный пример такого процесса — рифтовая зона Афар в Африке [Казьмин, 1987]. Затем эта зона трансформируется в срединно океанических хребет и начинается спрединг стандартной океаниче ской коры. С этого момента прекращается тектоническое сбросообра-

460

литосферы приводит к ее утяжелению и погружению и соответственно

кформированию гигантской призмы осадочных пород.

Вцелом причины образования осадочных бассейнов на пассивных окраинах те же, что и над континентальными рифтами. Отмечаются две эпохи погружения с разными причинами. Первая эпоха — погру жение в связи с формированием континентальной рифтовой системы; при этом формируются полуграбены и грабены разной геометрии, за полняющиеся синрифтовыми осадками мощностью до первых кило метров. Вторая эпоха — общее погружение пассивной окраины прак тически без сбросообразования в связи с охлаждением и утяжелением литосферы и формирование призмы осадков мощностью от первых до 10-15 км. Наличие этих двух основных причин формирования оса дочных бассейнов пассивных окраин в целом не вызывает серьезных замечаний у исследователей. Но численные расчеты показывают, что требуются дополнительные факторы, объясняющие некоторые осо бенности погружения пассивных окраин. В настоящее время обсуж даются две дополнительные причины их погружения. Первая — утя желение низов коры или литосферы в связи с фазовыми переходами в горных породах [Артюшков, 1993; Лобковский и др., 1993]. Вторая — погружение в результате сжатия и некоторого вдавливания литосферы пассивных окраин [Cloetingh et al., 1994].

Разумеется, значительный вклад в погружение пассивных окраин вносит вес осадков, накапливавшихся в их пределах (примерно треть погружения обусловлена весом осадков). Седиментация на пассивных окраинах определяется климатом, биопродуктивностью моря, харак тером распределения рек на сопряженной суше и т. д. Фактор масшта ба седиментации вносит значительный вклад в характер строения пас сивных окраин.

Комплексы древних пассивных окраин очень широко распростра нены на Земле. Классические примеры на территории России: ком плексы палеозоя западного склона Урала, Верхоянский комплекс Вер хоянской области и т. д.

3.6. ОСАДОЧНЫЕ БАССЕЙНЫ АКТИВНЫХ КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ ОКРАИН

Вдоль активных континентальных окраин существует большое ко личество современных осадочных бассейнов. Древние докайнозойские бассейны такого типа, как правило, сильно деформированы и превращены в складчатые зоны. Активным окраинам посвящено ог

462

ромное количество литературы, отметим последнюю сводку В. Е. Хайна и М. Г. Ломизе [1995]. Данная работа основана на обзоре А. М. Никишина [1992] с учетом более современных данных.

Активные окраины континентов так или иначе обусловлены про цессами субдукции океанической литосферы. Поэтому для объяснения геодинамики образования осадочных бассейнов, сфокусируемся на геодинамике субдукции и связанных с ней явлений. Но сначала дадим определение некоторым часто используемым терминам в рамках со временных представлений.

Субдукция — процесс погружения литосферы (обычно океаниче ской) в мантию на глубины более нескольких сот километров (обычно до 650 км как минимум). Вулканическая (магматическая) дуга — вул канический пояс с преобладанием известково-щелочного вулканизма над зоной субдукции. Задуговой бассейн — бассейн, образовавшийся в тылу вулканической дуги в процессе растяжения континентальной коры и, возможно, спрединга новообразованной океанической коры. Задуговой бассейн может противопоставляться задуговому краевому прогибу вулканической дуги — молассовому бассейну, образовавше муся в обстановке сжатия. Междуговой бассейн — бассейн, образо вавшийся при продольном расколе вулканической дуги и вероятном последующем спрединге новообразованной океанической коры; при этом возникает триада: остаточная неактивная вулканическая дуга, междуговой новообразованный бассейн и активная вулканическая ду га. Аккреционная призма — призма в целом деформированных осад ков, сформировавшаяся между осью глубоководного желоба и вулка нической дугой; аккреционная призма в рельефе образует авулканическую островную дугу или авулканическое поднятие. Тектоническая аккреция — формирование аккреционной призмы в обстановке сжа тия и сдирания части пород с субдуцирующейся плиты. Тектоническая эрозия — сдирание части вещества с нависающей плиты во время субдукции движением и трением субдуцированной плиты (в общем случае ситуация, когда в зону субдукции вещества затаскивается больше, чем его сохраняется в зоне желоба). Преддуговой бассейн — это осадочный бассейн, расположенный между вулканической дугой и авулканической дугой (или аккреционной призмой). С активными кон тинентальными окраинами связаны четыре основных типа осадочных бассейнов — преддуговые, междуговые и задуговые бассейны и задуговые краевые прогибы. Анализ геодинамики их генезиса является главной задачей данного раздела.

Процессы субдукции чрезвычайно разнообразны. Уеда и Канамори [Uyeda, Kanamori, 1979] первыми выделили противоположные типы

463

субдукции: чилийский со сжатием над зоной субдукции и марианский с задуговым растяжением. В данной работе, не претендуя на полноту рассмотрения, будет охарактеризовано шесть типов субдукции по их тектоническому положению и характеру задуговых и преддуговых процессов в кайнозое: марианский, японский, чилийский, каскадный, калабрийский и гималайский.

Для марианского типа характерны следующие особенности: субдуцирующая и нависающая плиты имеют океаническую кору; в жело бе осадки не нарушены, преобладают сбросы, аккреционная призма отсутствует, преобладает тектоническая эрозия; фронтальная часть островной дуги имеет океаническую кору с чехлом осадков, нарушен ных крутыми сбросами; в пределах островной дуги происходит из вестково-щелочной магматизм; в тылу островной дуги за счет расщеп ления ранее существовавшей дуги формируется линейный спрединговый бассейн с океанической корой, остаточная дуга отмирает и ото двигается; в районе желоба преобладают землетрясения в связи со сбросообразованием; наклон зоны субдукции субвертикальный.

Для японского типа субдукции характерны следующие особенно сти: субдуцирующая плита имеет океаническую кору, а нависающая — континентальную; в районе желоба и на внешнем склоне дуги преоб ладают деформации сжатия, наблюдаются землетрясения в связи с надвигообразованием (хотя зоны сжатия по простиранию могут пере ходить в зоны растяжения и тектонической эрозии); дуга имеет сиалический фундамент, в ее пределах преобладает известково-щелочной магматизм; в тылу дуги на одной из стадий субдукции формировался «эпиконтинентальный» глубоководный бассейн с океанической корой; осредненный наклон зоны субдукции 30 °.

Для чилийского типа субдукции характерны следующие Особенно сти: субдуцирующая плита имеет океаническую кору, а нависающая — континентальную; над зоной субдукции преобладают деформации сжатия; субдуцирующая плита более молодая и менее плотная по сравнению с вышеописанными случаями; наклон зоны субдукции по логий и переменный, в среднем более молодая литосфера субдуцируется более полого; в зоне субдукции наблюдается сильное сцепление, характерны крупные землетрясения.

Каскадный тип субдукции является наиболее гипотетическим и пока мало обоснован. Он проявляется между триадой тихоокеанских малых плит Горда, Хуан-де-Фука и Эксплорер, разделенных транс формными разломами, и Северо-Американской плитой. Для него ха рактерны следующие особенности: субдуцирующая плита имеет океа ническую кору, а нависающая — континентальную; желоб морфоло

464

гически почти не выражен; над зоной субдукции проявлен известково щелочной магматизм; сейсмичность в связи с субдукцией слабая; ве роятно, субдукция субгоризонтальная (геометрия строго не выявлена).

Калабрийский тип субдукции в целом подобен японскому, но про является в пределах коллизионного пояса.

Гималайский тип субдукции — это субдукция континентальной литосферы под континентальную; она проявлена, например, под Ги малаями и Загросом. Пока не ясно, каковы вероятные масштабы такой субдукции, так как не установлено, каковы реальные масштабы пододвигания континентальной литосферы. В любом случае с такого рода явлениями связаны зоны крупномасштабного сжатия. В роли желобов выступают предгорные (краевые) прогибы.

Все названные типы субдукции по простиранию могут переходить друг в друга и между ними имеются переходные формы.

Междуговые спрединговые бассейны характерны только для зон субдукции марианского типа. Современные примеры — расщепление Марианской и Тонга-Кермадекской дуги.

Задуговое растяжение с образованием задугового осадочного бас сейна характерно для японского и калабрийского типов субдукции. При этом оно происходит не всегда. Так, над Японской зоной субдукции об разование зоны растяжения происходило в олигоцене (?)-раннем-сред- нем миоцене, в позднемиоценовое время началось горизонтальное сжа тие восточной части Японского бассейна [Jolivet et al., 1989]. Примерно тоже самое относится и к сходным Курильской, Командорской, Анда манской и другим зонам субдукции. Активной в настоящее время явля ется Окинавская задуговая зона растяжения. Геологические данные ука зывают, что задуговые бассейны проходят сначала стадию раскрытия (рифтинга, перерастающего в спрединг), а затем подвергаются сжатию. Многие современные складчатые зоны — это сильно смятые бывшие задуговые бассейны (например, Большой Кавказ).

Обзор современных представлений о механизме субдукции приве ден Л. И. Лобковским [1988], А. М. Никишиным [1992], В. Е. Хаиным и М. Г. Ломизе [1995] и многими другими, особенно в англоязычной литературе. В настоящее время обсуждаются две группы гипотез: 1) гипотезы «автосубдукции», в которых субдукция происходит из-за того, что литосферная плита теряет плавучесть и тонет в верхней ман тии как тяжелое в более легком [Forsyth, Uyeda, 1975; Kanamori, 1977; Molnar, Atwater, 1978]; 2) гипотезы затаскивания океанической лито сферы в верхнюю мантию нисходящим конвективным течением [McKenzie et al., 1974; Лобковский, Сорохтин, 1979]. В группе гипотез «автосубдукции» Канамори [Kanamori, 1977] предположил, что внача

465