- •0Лекция № 1.

- •1.Статическая биохимия (изучает структуру веществ ) - биоорганическая химия.

- •2.Значение биохимии для диагностики заболеваний.

- •1 .Альфа спираль ( л.Поллинг) - виток составляет от 3 до 6 ак. Терминатором спирали является ак-пролин.

- •2.Бетта складчатый слой.

- •3.Петли полипептидной цепи (соединительные петли).

- •1.Физико-химические свойства белков. Их использование для разделения белков.

- •2.Принципы классификации белков.

- •3.Характеристика простых белков.

- •1.Молекулярная масса белков определяет многие свойства белков: седиментация, диффузия, плотность белковых растворов, коллоидные свойства белков и др. Характеристики.

- •2.Способность белков связываться с лигандами,

- •3.Электрохимические свойства белков.

- •1. Концевыми соон и nh2 группами.

- •2.Боковыми группами:

- •1.Ионообменная хроматография.

- •2.Разделение белков на основании величины заряда - электрофорез белков. С помощью электрофореза в сыворотке крови выделяют как минимум 5 фракций: альбумины, альфа, альфа-2, гамма, бета - глобулины.

- •4.Коллоидные свойства белков.

- •5. Гидратация белков - способность белков связывать воду. Она осуществляется за счёт:

- •1. Повышают скорость реакции.

- •1.Витаминные.

- •4.Специфичность действия ферментов. В основе специфичности действия ферментов лежит конформационное соответствие его активного центра молекуле субстрата. Различают следующие виды специфичности:

- •1.Ингибиторы ферментативной активности.

- •1. Класификация ферментов.

- •1.Энзимопатология (патологическое состояние, связанное с полным отсутствием фермента в организме).

- •1.Поступление веществ из внешней среды посредством питания и дыхания.

- •1 .Катаболическая - распад ацетила.

- •1.Теория «активации» кислорода академика баха. Ведущей ролью в процессе биологического окисления он представлял образование пероксидов.

- •1 .Механизм окислительного фосфорилирования.

- •1. Целостность мембраны - непроницаемость её для протонов.

- •1.Связывание кислорода с активным центром фермента.

- •2.Восстановление кислорода и перенос его на субстрат.

- •1.Диоксигеназы - ферменты, включающие в субстрат молекулу кислорода.

- •2. Вторичные радикалы (он, липидные радикалы – l,, lo,, loo,) Их образование происходит с участием железа (11). Это патологические продукты.

- •3. Третичные радикалы (антиоксиданты) - образуются под влиянием вторичных радикалов.

- •1 .Фермент - супероксиддисмутаза (сод).

- •2.Она раздражает слизистую оболочку жкт, усиливая секрецию желёз.

- •3.Усиливает сокращение кишечника,

- •4.В толстом кишечнике под действием ферментов условно-патогенной микрофлоры клетчатка подвергается брожению с образованием глюкозы, лактозы и газообразных веществ.

- •1. Основной фосфоролитический путь

- •2.Неосновной амилолитический.

- •1.Болезнь ферса - фосфорилаза печени.

- •3 Реакции гликолиза являются необратимыми:

- •1.Гексокиназная.

- •2.Фосфофруктокиназная.

- •3.Пируваткиназная.

- •1. Глицеральдегид-3-фосфат

- •1. Транскетолазные реакции:

- •1.Липиды, их классификация и биологическая роль.

- •2.Превращение липидов в органах пищеварения.

- •1.Структурными липидами.

- •2.Резервными липидами.

- •3.Свободными липидами. — хиломикроны,

- •1 .Структурная. Липиды являются обязательным структурным компонентом биологических мембран клеток.

- •1. Эмульгируют пищевые жиры.

- •2. Активируют липолитические ферменты.

- •3. Выполняют роль переносчиков трудно растворимых в воде продуктов гидролиза жира и жирорастворимых витаминов a, d, е, к.

- •1.Транспортные липопротеины крови. Состав и биологическая роль. 2.Простагландины, простациклины, тромбоксаны, лейкотриены. Механизм их образования и биологическая роль.

- •3.Окисление глицерина и вжк в тканях.

- •1. Хиломикроны. Образуются в стенке кишечника и имеют самый крупный размер частиц.

- •2. Лпонп. Синтезируются в стенке кишечника и печени.

- •3. Лпнп. Образуются в эндотелии капилляров из лпонп.

- •4. Лпвп. Образуются в стенке кишечника и печени.

- •1.Простагландины:

- •1 . Альфа -глицерофосфата

- •1.Биосинтез вжк в тканях, химизм реакций, биологическая роль. 2.Холестерин, биологическая роль, биосинтез, окисление. 3.Патология липидного обмена.

- •1.Наличие атф, со2, н2о, надф*н2, поступающий из гексозомонофосфатного пути превращения глюкозы.

- •2.Наличие специальных белков-переносчиков (hs -апб). 3.Наличие специальных ферментов синтеза.

- •1.Структурная. Свободный холестерин является, обязательным структурным компонентом мембран клеток.

- •2.На этапе пищеварения.

- •1. Белковое питание.

- •2. Превращение белков в органах пищеварения.

- •3. Гниение белков. Образование токсических продуктов и механизм их обезвреживания.

- •1 .На этапе поступления жиров с пищей:

- •2.На этапе пищеварения.

- •1. Белковое питание.

- •1.Реакция декарбоксилированая.

- •1. Источники аминокислот в клетке и пути их использования.

- •3.Реакции дезаминирования - разрушение nн2-группы с выделением аммиака. В организме возможны следующие виды дезаминирования.

- •1. Образование амидов

- •2. Восстановительное аминирование.

- •3. Образование солей аммония.

- •4. Синтез мочевины - основной путь обезвреживания аммиака - орнитиновый цикл.

- •1.Особенности метаболизма нуклеопротеинов.

- •2.Бета -аминоизобутират.

- •1.Азот промежуточных продуктов (пептиды, ао, ак, креатин, индол, скатол и т.Д.)

- •2.Азот конечных продуктов (мочевина, мочевая к-та, индикан, креатинин)—

- •1.Продукционная - повышение образования компонентов остаточного азота, главным образом

- •2.Ретенционная - задержка азотистых шлаков из-за нарушения выделительной функции почек.

- •1. Нарушение на этапе поступления белков. В норме в организм должно поступать 80 - юОгр белков. Обязательно поступление всех незаменимых ак.

- •2. Нарушение на этапе пищеварения:

- •3. Нарушение межуточного обмена - нарушение обмена аминокислот в тканях.

- •1. Матрица - нити днк. Расщепление нити называется репликативная вилка. Она

- •2. Репарация днк.

- •3. Транскрипция гена.

- •1. Матрица - 1 нить днк. Образуется транскрипционный глазок.

- •1.Рекогниция (распознавание) - узнавание между аминокислотами и их транспортной

- •3. Инициация - начало процесса трансляции.

- •4. Элонгация (продолжение) протекает циклически в виде последовательной смены трёх фаз:

- •5. Терминация (прекращение).

- •6. Броцессинг белка (созревание) совокупность химических модификаций

- •1. Регуляция происходит только на уровне транскрипции. Первичные транскрипты генов у них транслируются до завершения транскрипции.

- •3. Регуляция биосинтеза белков у прокариот протекает альтернативно путём репрессии и индукции.

- •1. Выделение днк из биологического материала.

- •2. Амплификация - репликация на органическом участке молекулы днк. Производится за счёт работы ферментов и смены температурных режимов.

- •3. Детекция продуктов pcr (копий заданного участка) Схема pcr:

- •1. Изучаемая днк,

- •1. Структурные гены

- •2. Регуляторные элементы

- •1. Фенотипическое различие между клетками,

- •2. Индивидуальные различия между организмами одного вида. Каждый человек отличается от другого человека на 0,1% генома.

- •3. Широкое разнообразие белков. На основе 35000 генов синтезируются около 5000000 белков. В настоящее время нельзя сказать точно, что изучать важнее - геном или белковый состав организма.

- •1. Лежит в основе развития предрасположенности к заболеваниям (атеросклероз)

- •1.Внутриклеточное и межклеточное согласование клеточных процессов,

- •1.Малый период жизни (динамичность, оперативность регуляции).

- •1. Фактор расширения сосудов;

- •1. Передняя

- •1. Стимуляция синтеза белка: (через ифр I.)_

- •2. Влияние на углеводный обмен:

- •3. Влияние на минеральный обмен (через ифр1) - задержка кальция, фосфора, магния в организме,

- •4. Влияние на липидный обмен (не через ифр 1):

- •1. Альфа -меланоцитстимулирующий гормон (мсг) (промежуточная доля).

- •1. Гормоны щитовидной и паращитовидной желез.

- •1. Повышение поглощения тканями кислорода за исключением мозга, ретикуло-эпителиальной системы и гонад.

- •1. Углеводный обмен:

- •2. Липидный обмен:

- •1. Выделяют группу энзимовитаминов - это предшественники коэнзимов или простетических групп ферментов:

- •4. Участвуют в синтезе медиаторов (вит.С - серотонин), стероидных гормонов. Авитаминоз - это патологическое состояние, которое развивается в результате отсутствия

- •1. Он принимает участие в дифференцировке эпителиальных тканей, а также участвует в регуляции роста и дифференцировке эмбриональных тканей. В эмбриональных тканях

- •1. Нарушение дифференцировки эпителия - кератинизация.

- •2. Нарушение восприятия света и сумеречного зрения - гемеролапия («куриная слепота»). При хроническом гиповитаминозе вит.А развивается дистрофия и необратимая дегенерация палочек.

- •1 Витамин к и витамин е.

- •2 Водорастворимые витамины.

- •1. Является кофактором карбоксилирования глу в протромбине, т.Е. Необходим для его поевпашения в тромбин.

- •2. Участвует в превращении проконвертина в конвертин

- •1. Участие в окислительно-восстановительных реакциях:

- •2. Синтез кортикостероидов

- •1. Входит в состав тдф: тиамин(атф) ® тдф

- •2.Участвует в передаче нервного импульса.

- •1. Участвует в окислительно-восстановительных реакциях, т.К. Входит в состав фермента фмн

- •I. Метилирование в12

- •1. Является ко-ферментом карбоксилаз пвк, ацетил -коа, пропионил-коа.

- •2. Участвует в реакциях синтеза жирных кислот и стерина.

- •1. Входит в состав ко-фермента а, следовательно, участвует в синтезе ацетил-коа, различных ацил-коа, образующихся в результате следующих реакций:

- •2. Участвует в синтезе более 80 различных ферментов.

- •1. Участвует в образовании фосфотидилхолина.

- •1. Прямо воздействующие:

- •2. Структуры аналогичные витаминам:

- •1. Снижение затрат энергии в современных условиях, следовательно, необходимость снижение

- •1. Для крови: нб - 75%, кб - 25%. Суммарно этот показатель обозначается, как общий билирубин крови, который в норме для взрослого человека составляет 8 -20ммоль/л.

- •2. Печеночная желтуха (токсические и вирусные и другие гепатиты).

- •3. Подпеченочная желтуха (механическая).

- •4. Физиологическая желтуха новорождёных.

- •1. Транспортирует ионы меди, связывает и удерживает их в кровеносном русле

- •3. Обладает противовоспалительным действием

- •4. Является антиоксидантом, обезвреживает активные формы кислорода и пол.

- •IgD. Функция неизвестна.

- •1. Метаболиты: аминокислоты (25%), креатин (5%), полипептиды и нуклеотиды (3,5%)

- •2. Конечные азотистые продукты: мочевина(50%), мочевая кислота (4%), креатинин (2,5%), индикан и аммиак.

- •1.Экскреторная функция - это выделение мочевины, мочевой кислоты, креатина, лекарств, токсинов, избытка воды, микроэлементов, электролитов. Состоит из трёх фаз:

- •2.Регуляторная и гомеостатическая.

- •3.Секреторная функция:

- •1.Мочевина (20 - 35г/сутки). Повышается при повышенном распаде белков при нормальной функции печени, высокобелковое питание. Понижается при нарушении синтеза в печени, нарушении функции почек.

- •3. Креатинин (0,8 - 2,3г/сутки). Повышается при усиленном распаде компонентов мышечной ткани (травмы мышц), увеличение употребления мясной пищи. Понижается при угнетении фильтрации почками.

- •4. Белок (не более зОмг/л). Качественными реакциями не обнаруживается. Протеинурия наблюдается при гематурии, нарушении функции почек.

- •1. Химический состав нервной ткани.

- •1. Глу связывает аммиак

3 Реакции гликолиза являются необратимыми:

1.Гексокиназная.

2.Фосфофруктокиназная.

3.Пируваткиназная.

Энергетический эффект глюкозы и глюкозного остатка гликогена:

АТФ = (2*2)-2 = 2 глюкоза

АТФ = (2*2)-1 =3 гликоген

Биологическая роль АНАЭРОБНОГО ГЛИКОЛИЗА энергетическая. АНАЭРОБНЫЙ ГЛИКОЛИЗ является единственным процессом продуцирующим энергию в форме АТФ в клетке в бес кислородных условиях в кризисных ситуациях. А в эритроцитах ГЛИКОЛИЗ является единственным процессом поддерживающим биоэнергетику, для сохранения их функции и целостности.

ГЕКСОЗОДИФОСФАТНЫЙ ПУТЬ - это аэробное превращение глюкозы в тканях. При поступлении кислорода в клетки происходит подавление анаэробного ГЛИКОЛИЗА. При этом понижается потребление глюкозы, блокируется образование ЛАКТАТА. Эффект торможения анаэробного гликолиза дыханием получил название эффекта ПАСТСРА. Процесс окисления начинается в цитоплазме до стадии образования ПИРУВАТА. Затем ПВК поступает в МИТОХОНДРИИ, где в матрице подвергается ОКИСЛИТЕЛЬНОМУ ДЕКАРБОКСИЛИРОВАНИЮ. Образующийся АЦЕТИЛ-КОА поступает для дальнейшего окисления в основной метаболический ЦТК КРЕБСА. С участием ферментов ЦТК и сопряженных с ним ферментов дыхательной цепи происходит образование конечных продуктов (СО2 иН2О) и выделяется 38 АТФ, а при окислении глюкозного остатка гликогена - 39 АТФ. Н2О образуется на этапе превращения:

1. Глицеральдегид-3-фосфат

2. 2-ФОСФОГЛИЦЕРИНОВАЯ К-ТА

3. ПИРУВАТА

4. Альфа- КЕТОГЛУТАРОВАЯ К-ТА

5. СУКЦИНАТ

4. ИЗОЦИТРАТ

7. МАЛАТ

СО2 образуется на этапе превращения:

1. ПИРУВAT

2. ОКСАЛОСУКЦИНАТ

3. Альфа - КЕТОГЛУТАРОВАЯ К-ТА. АТФ образуется:

А. За счёт реакций субстратного ФОСФОРИЛИРОВАНИЯ на этапе превращения:

1. 1,3-ДИФОСФОГЛИЦЕРИНОВАЯ К-ТА

2. 2-ФОСФОЕНОЛПИРУВАТ

3. СУКЦИНИЛ-КОА

В. За счёт реакций ОКИСЛИТЕЛЬНОГО ФОСФОРИЛИРОВАНИЯ на этапе превращения:

1. ГЛИЦЕРАЛЬДЕГИД-3-ФОСФАТ

2. ПИРУВАТ

3. ИЗОЦИТРАТ

4. альфа -КГК

5. СУКЦИНАТ

6. МАЛАТ.

Энергетический эффект окисления глюкозы и глюкозного остатка гликогена в аэробных условиях:

АТФ = 2*(3+1 +1 +3+12) - 2 = 38 глюкоза

АТФ = 2*(3+1+ 1 +3+12) - 1 =39 гликоген

Лекция № 12.

Обмен углеводов (продолжение).

1.ГЕКСОЗОМОНОФОСФАТНЫЙ ПУТЬ ПРЕВРАЩЕНИЯ УГЛЕВОДОВ В ТКАНЯХ. ХИМИЗМ РЕАКЦИЙ, БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ.

2.ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ГЛЮКОЗЫ ДЛЯ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА, ГЛЮКОНЕОГЕНЕЗ И ЕГО БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ.

3.ПАТОЛОГИЯ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА.

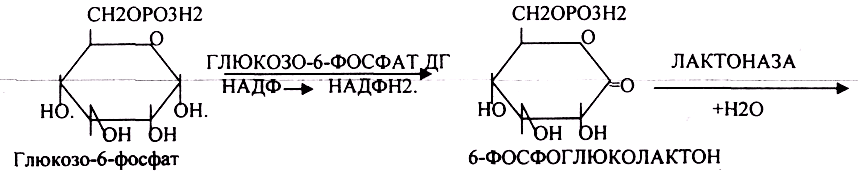

ГЕКСОЗОМОНОФОСФАТНЫЙ ПУТЬ (ПЕНТОЗНЫЙ, АПОТОМИЧЕСКИЙ) протекает в цитоплазме клетки и представлен 2 ветвями: окислительной и неокислительной. Особенно активно этот путь протекает в тех органах и тканях, в которых активно синтезируются жиры (печень, почки, жировая и эмбриональная ткань, молочные железы). Биологическая роль этого пути окисления глюкозы связывается прежде всего с производством двух веществ:

1.НАДФ*Н2, который в отличии от НАДН2 не используется вдыхательной цепи МИТОХОНДРИЙ, а поступает клетке для реакций синтеза и восстановления веществ.

2.РИБОЗО-5-ФОСФАТА и др. ПЕНТОЗ, которые используются в клетке для синтеза важнейших биологических молекул: ДНК, РНК, НТФ (АТФ, ГТФ, ЦТФ, ТТФ),Н5КОА, НАД, ФАД).

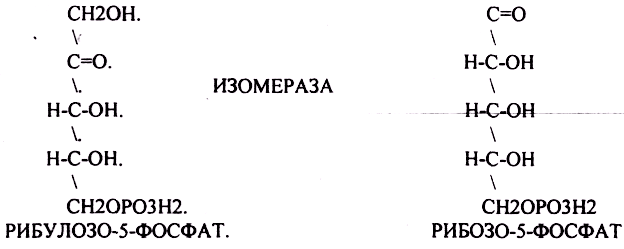

Следовательно, основная биологическая роль - АНАБОЛИЧЕСКАЯ. Неокислительная стадия ПЕНТОЗНОГО ПУТИ окисления глюкозы даёт субстраты, которые в анаэробных условиях поддерживают ГЛИКОЛИЗ (ФРУКТОЗО-6-ФОСФАТ, ГЛИЦЕРАЛЬДЕГИД-3-ФОСФАТ). Т.о. поддерживается биоэнергетика клетки в ГИПОКСИЧЕСКИХ ситуациях. Окислительная стадия представляет 5 реакций и предусматривает образование ПЕНТОЗ. ГЕКСОЗОМОНОФОСФАТНЫЙ путь отличается от ГЕКСОЗОДИФОСФАТНОГО пути с этапа превращения глюкозо-6-фосфата.

При определенных условиях на этом заканчивается окислительная стадия. Между ПЕНТОЗАМИ устанавливается подвижное равновесие.

![]()

Неокислительная стадия ГЕКСОЗОМОНОФОСФАТНОГО пути представлена двумя ТРАНСКЕТЛАЗНЫМИ реакциями и одной ТРАНСАЛЬДОЛАЗНОЙ. Особенно активно эти реакции протекают в анаэробных условиях. В результате этих реакций образуются субстраты для ГЛИКОЛИЗА, а также вещества характерные для ПЕНТОЗНОГО пути.