BKh_otvety_na_ekzamen_proshlogo_goda

.pdf

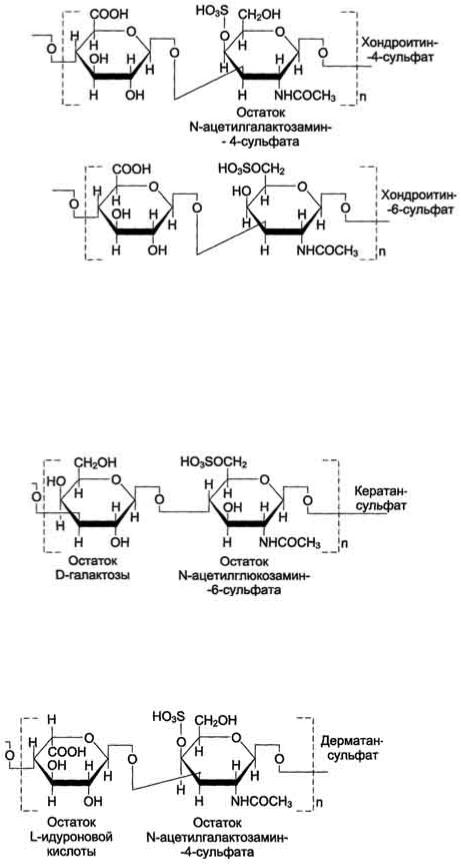

Одна полисахаридная цепь хондроитинсульфата содержит около 40 повторяющихся дисахаридных единиц и имеет молекулярную массу 104 - 106 Д.

Кератансульфаты - наиболее гетерогенные гликозаминогликаны; отличаются друг от друга по суммарному содержанию углеводов и распределению в разных тканях. Кератансульфат I находится в роговице глаза и содержит кроме повторяющейся дисахаридной единицы L-фукозу, D-маннозу и сиаловую кислоту. Кератансульфат II был обнаружен в хрящевой ткани, костях, межпозвоночных дисках. В его состав помимо Сахаров дисахаридной единицы входят N-ацетилгалактозамин, L-фукоза, D-манноза и сиаловая кислота. Кератансульфат II входит в состав агрекана и некоторых малых протеогликанов хрящевого матрикса. В отличие от других гликозаминогликанов, кератансульфаты вместо гексуроновой кислоты содержат остаток галактозы.

Молекулярная масса одной цепи кератансуль-фата колеблется от 4 × 103 до 20 × 103 Д.

Дерматансульфат широко распространён в тканях животных, особенно он характерен для кожи, кровеносных сосудов, сердечных клапанов. В составе малых протеогликанов (бигликана и декорина) дерматансульфат содержится в межклеточном веществе хрящей, межпозвоночных дисков, менисков. Повторяющаяся дисахаридная единица дерматансульфата имеет следующую структуру .

Молекулярная масса одной цепи дерматансульфата колеблется от 15 × 103 до 40 × 103 Д.

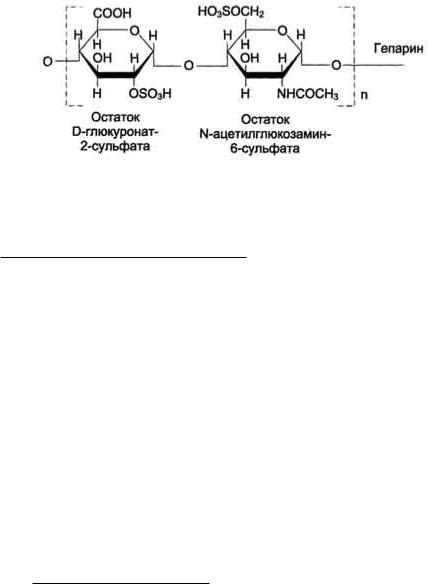

Гепарин - важный компонент противосвёртывающей системы крови (его применяют как антикоагулянт при лечении тромбозов). Он синтезируется тучными клетками и находится в гранулах внутри этих клеток. Наибольшие количества гепарина обнаруживаются в лёгких, печени и коже. Дисахаридная единица гепарина похожа на дисахаридную единицу гепарансульфата. Отличие этих гликозаминогликанов заключается в том, что в гепарине больше N-сульфатных групп, а в гепарансульфате больше N-ацетильных групп. Молекулярная масса гепарина колеблется от 6 × 103 до 25 × 103 Д

Гепарансульфат находится во многих органах и тканях. Он входит в состав протеогликанов базальных мембран. Гепарансульфат является постоянным компонентом клеточной поверхности. Структура дисахаридной единицы гепарансульфата такая же, как у гепарина. Молекулярная масса цепи гепарансульфата колеблется от 5 × 103 до 12 × 103 Д.

Cтроение и виды протеогликанов. В межклеточном матриксе присутствуют разные протеогликаны. Среди них есть очень крупные - например агрекан и версикан. Кроме них, в межклеточном матриксе имеется целый набор так называемых малых протеогликанов, которые широко распространены в разных видах соединительной ткани и выполняют там самые разнообразные функции. Основной протеогликан хрящевого матрикса называется агрекан, он составляет 10% по весу исходной ткани и 25% сухого веса хрящевого матрикса. Это очень большая молекула, в которой к одной полипептидной цепи присоединены до 100 цепей хондроитинсульфатов и около 30 цепей кератансульфатов. По форме молекула агрекана напоминает бутылочный "ёршик". В хрящевой ткани молекулы агрекана собираются в агрегаты с гаалуроновой кислотой и небольшим связывающим белком. Оба компонента присоединяются к агрекану нековалент-ными связями в области домена G1. Домен G1 взаимодействует примерно с пятью дисахаридными единицами гиалуроновой кислоты, далее этот комплекс стабилизируется связывающим белком; домен G1 и связывающий белок вместе занимают 25 дисахаридных единиц гиалуроновой кислоты. Конечный агрегат с молекулярной массой более 200 × 106 Д состоит из одной молекулы гиалуроновой кислоты и 100 молекул агрекана (и такого же количества связывающего белка). Координация сборки этих агрегатов является центральной функцией хондроцитов. Агрекан и связывающий белок продуцируются этими клетками в необходимых количествах. Эти компоненты могут взаимодействовать друг с другом внутри клетки, но процесс агрегации полностью завершается в межклеточном матриксе. Показано, что гиалуроновая кислота образуется на поверхности хондроцитов специфической синтетазой и "выталкивается" в межклеточное пространство, чтобы связаться с агреканом и связывающим белком. Созревание функционально активного тройного комплекса составляет около 24 ч.

Малые протеогликаны. Малые протеогликаны - протеогликаны с низкой молекулярной массой. Они содержатся в хрящах, сухожилиях, связках, менисках, коже и других видах соединительной ткани. Эти протеогликаны имеют небольшой коровый белок, к которому присоединены одна или две цепи гликозаминогликанов. Наиболее изучены декорин, бигликан, фибромодулин, люмикан, перлекан. Коровые белки бигликана и декорина похожи по размерам и структуре (молекулярная масса 36 000 и 38 000 Д, соответственно). Они имеют несколько тандемных повторов, богатых лейцином, которые образуют α- спирали или β-структуры. На N- и С-концах этих белков имеются домены, содержащие S-S-связи. Ко'ровые белки значительно различаются по первичной структуре в N-концевых областях, что определяет различия в присоединении гликозаминогликанов. Бигликан содержит серии в положениях 5 и 11, что обеспечивает присоединение двух полисахаридных цепей. Декорин содержит один серии в положении 4, поэтому к нему присоединяется одна полисахаридная цепь. У этих протеогликанов полисахаридные цепи представлены

дерматансульфатом с молекулярной массой ~ 30 000 Д.Коровый́ белок фибромодулина (молекулярная масса ~ 40 000 Д) тоже имеет области тандемных повторов, богатые лейцином, но его N-концевая область отличается тем, что не содержит серина, а имеет несколько сульфатированных остатков тирозина, поэтому одна или две цепи кератансульфата присоединяются к ко'ровому белку фибромодулина не в N-концевой, а в области, богатой лейцином, через NH 2-группу аспарагина. Малые протеогликаны являются мультифункциональными макромолекулами. Они могут связываться с другими компонентами соединительной ткани и оказывать влияние на их строение и функции. Например, декорин и фибромодулин присоединяются к фибриллам коллагена II типа и ограничивают их диаметр (т.е. препятствуют образованию толстых фибрилл). Декорин и бигликан, присоединяясь к фибронектину, подавляют клеточную адгезию, а присоединяясь к фактору роста опухолей (3, снижают его митогенную активность. Кроме этого, имеется большое количество данных о том, что малые протеогликаны играют важную регуляторную роль в процессах развития и восстановления соединительной ткани.

158. Адгезивные белки межклеточного матрикса: фибронектин и ламинин, их строение и функции. Роль этих белков в межклеточных взаимодействиях и развитии опухолей.

К первой группе белков с выраженными адгезивными свойствами относят фибронектин, ламинин, нидоген, фибриллярные коллагены и коллаген IV типа; их относят к белкам "зрелой" соединительной ткани.

Фибронектин. Фибронектин - один из ключевых белков межклеточного матрикса, неколлагеновый структурный гликопротеин, синтезируемый и выделяемый в межклеточное пространство многими клетками. Он построен из двух идентичных полипептидных цепей, соединённых дисульфидными мостиками у своих С-

концов. Полипептидная цепь фибронектина содержит 7-8 доменов, на каждом из которых расположены специфические центры для связывания разных веществ. Фибронектин может связывать коллаген, протеогликаны, гиалуроновую кислоту, углеводы плазматических мембран, гепарин, фермент трансглутаминазу. Благодаря своей структуре фибронектин может выполнять интегрирующую роль в организации межклеточного вещества, а также способствовать адгезии клеток. Существует несколько форм фибронектина, которые синтезируются разными клетками. Растворимый, или плазменный, фибронектин синтезируется гепатоцитами. Нерастворимый, или тканевый фибронектин синтезируется в основном фибробластами или эндотелиоцитами, глиоцитами и эпителиальными клетками. Обе формы фибронектина вовлекаются в разнообразные процессы: способствуют адгезии и распространению эпителиальных и мезенхимальных клеток, стимулируют пролиферацию и миграцию эмбриональных и опухолевых клеток, контролируют дифференцировку и поддержание цитоскелета клеток, активно участвуют в воспалительных и репаративных процессах. Это связано с тем, что каждая субъединица фибронектина содержит последовательность Арг-Гли-Асп (RGD), с помощью которой он может присоединяться к клеточным рецепторам (интегринам). Эти рецепторы опосредованно взаимодействуют с актиновыми микрофиламентами, которые находятся в цитозоле. В этом процессе участвуют так называемые белки прикрепления (от англ. attach - прикреплять proteins ): талин, винкулин, α-актинин. С помощью таких белок-белковых взаимодействий информация может передаваться из межклеточного матрикса внутрь клетки, а также в обратном направлении - из клетки наружу, таким образом влияя на протекающие в клетке процессы. Известно также, что фибронектин участвует в миграции клеток, которые могут присоединяться к его RGD-участкам, и, таким образом, фибронектин как бы помогает им перемещаться в межклеточном матриксе. В межклеточном матриксе, окружающем трансформированные (или опухолевые) клетки, количество фибронектина заметно снижено, что может быть одной из причин появления метастазов.

Ламинин - наиболее распространённый некол-лагеновый гликопротеин базальных мембран. Он состоит из трёх полипетидных цепей: А, В 1 и В2. Молекула ламинина имеет крестообразную форму с тремя одноцепочечными ветвями и одной трёхцепочечной ветвью. Каждая цепь ламинина содержит несколько глобулярных и стержневидных доменов, на которых имеются специфические центры связывания для различных веществ. Ламинин взаимодействует со всеми структурными компонентами базальных мембран, включая коллаген IV типа, нидоген, фибронектин, ГСПГ. Кроме того, молекула ламинина имеет несколько центров связывания с клетками. Главные функции ламинина определяются его способностью связывать клетки и модулировать клеточное поведение. Он может влиять на рост, морфологию, дифференцировку и подвижность клеток. Ламинин выполняет роль адгезивного белка для различных эпителиальных и мезенхимальных клеток.

159. Структурная организация межклеточного матрикса. Изменения соединительной ткани при старении, коллагенозах. Роль коллагеназы при заживлении ран. Оксипролинурия.

Как уже говорилось, межклеточный матрикс представляет собой супрамолекулярный комплекс, образованный сложной сетью связанных между собой макромолекул. В организме человека межклеточный матрикс формирует такие высокоспециализированные структуры, как хрящ, сухожилия, базальные мембраны, а также (при вторичном отложении фосфата кальция) кости и зубы. Эти структуры различаются между собой как по молекулярному составу, так и по способам организации основных компонентов (белков и полисахаридов) в различных формах межклеточного матрикса.

Межклеточный матрикс костной и зубной ткани.Костная и зубная ткань - специализированный тип соединительной ткани. Эти ткани выполняют в организме человека следующие важные функции:

•из костей образуется скелет организма;

•кости защищают и поддерживают внутренние органы;

•кости служат местом депонирования кальция и неорганического фосфата;

•костный мозг входит в состав кроветворной и иммунной систем;

•зубы как часть жевательного аппарата входят в состав пищеварительной системы;

•зубы - часть речевого аппарата человека.

Замечательным свойством костей является сочетание в них таких качеств, как высокая прочность на разрыв с очень лёгким весом. Костная и зубная ткань отличаются высокой минерализацией (или кальцификацией) межклеточного матрикса и содержат по массе -50% неорганических соединений, 25% органических компонентов и 25% воды.

Неорганическая часть.В состав костей входит 99% всего кальция организма, 87% фосфора, ~ 60% магния и -25% натрия. Кальций в костях находится в форме минерала гидроксиапатита, примерный состав которого Са10(РО4)6(ОН)2. Гидроксиапатит образует кристаллы, имеющие обычно размер 20 × 5 × 1,5 нм. В костной ткани содержится много микроэлементов, таких как медь, стронций, барий, цинк, фтор и др., которые играют важную роль в обмене веществ в организме. Минеральная часть костей включает также карбонаты, гидроксиды и цитраты. Минеральный состав зуба различен в разных его частях. Твёрдые части зуба (эмаль, дентин и цемент) содержат от 70% (цемент и дентин) до 96 - 97% (эмаль) неорганических веществ. Основную часть этих веществ составляют фосфат кальция, входящий в состав кристаллов гидроксиапатита (75%), а также карбонат и фторид кальция. Мягкие части зуба (пульпа и периодонт) не относят к тканям с высокой степенью минерализации. Пульпа состоит из рыхлой волокнистой соединительной ткани (такая ткань

находится практически во всех органах и образует их строму, или каркас), а периодонт образован плотной волокнистой соединительной тканью, которая также входит в состав сухожилий и связок.

Органическая часть .Органические вещества костного матрикса представлены белками, липидами и небольшим количеством протеогликанов. Основной белок костной ткани - коллаген I типа (90 - 95%). Кроме него, в матриксе костей присутствуют такие белки, как коллаген V типа, остеонектин, остеокальцин, так называемые морфогенетические белки кости (BMP) и ферменты - щелочная фосфатаза (в остеобластах) и кислая фосфатаза (в остеокластах). Оба эти фермента служат маркёрами соответствующих клеток костной ткани. Углеводная часть протеогликанов костного матрикса представлена дерматан- и кератансульфатами. Главный компонент органических веществ зубной ткани - коллаген I типа. Углеводы и липиды присутствуют в небольших количествах. Содержание органических веществ в твёрдых частях зуба варьирует от 2% (эмаль) до 30% (дентин и цемент). Содержание органических веществ в мягких частях зуба такое же, как в соответствующих видах соединительной ткани.

Mежклеточный матрикс суставного хряща. Основные компоненты межклеточного хрящевого матрикса - коллаген II типа, агрекан, гиалуроновая кислота и вода. Кроме них, в мат-риксе находятся малые протеогликаны, коллагены VI, IX, XI типов, связывающий белок, другие неколлагеновые белки (фибронектин, анкорин, хрящевой олигомерный белок, хонд-роадгерин), разнообразные ростовые факторы. "Эндоскелет" хрящевого матрикса образован фибриллярной сетью, которая состоит из коллагенов II, IX и XI типов и придаёт хрящу прочность. Коллаген XI типа находится внутри фибрилл, образованных коллагеном II типа, он играет определённую роль в сборке этих фибрилл. Коллаген IX типа антипараллельно присоединяется к фибриллам коллагена II типа. Его глобулярный НК4-домен - основный, он не связан с фибриллами коллагена II типа, и поэтому к нему может присоединяться такой компонент матрикса, как гиалуроновая кислота. Микрофибриллы, которые образуются тетрамерами коллагена VI типа, присоединяются к фибриллам коллагена II типа и к гиалуроновой кислоте. Кроме того, они могут присоединяться к клеткам, поэтому коллаген VI типа называют "мостовой" молекулой между поверхностью клетки и фибриллами коллагена во внеклеточном матриксе. Высокомолекулярные агрегаты, состоящие из агрекана и гиалуроновой кислоты, являются полианионами, так как содержат большое количество кислых групп. Это способствует высокой гидратации хрящевого матрикса и обеспечивает выполнение им рессорных функций. Содержание воды в суставном хряще непостоянно: при нагрузке жидкость вытесняется, пока давление набухания не уравновесит внешнюю нагрузку. Когда нагрузка прекращается, вода вновь возвращается в хрящ. Очень наглядно это проявляется в межпозвоночных дисках. Утром, после ночного сна, на долю воды приходится около 75% массы диска. При внешней нагрузке на диски в течение дня содержание воды уменьшается примерно на 20%. Вследствие того рост человека к вечеру на 1-2 см меньше, чем утром. У космонавтов в условиях невесомости отмечается увеличение роста даже на 5 см. Малые протеогликаны, например, декорин, присоединяются к фибриллам коллагена II типа; они влияют на фибриллогенез, так как ограничивают диаметр этих фибрилл. Важную роль в организации хрящевого межклеточного матрикса играет также фибронек-тин. Биологическое значение этих и других минорных компонентов хрящевого матрикса заключается в том, что они участвуют в сборке и организации высокомолекулярных компонентов межклеточного вещества и в регуляции функции хондроцитов.

Mежклеточный матрикс кожной ткани. Основной организующий компонент матрикса кожной ткани - коллаген VII типа. Пучки фибрилл, образованные димерами этого коллагена, своими С-концами могут присоединяться к lamina densa базальной мембраны (как бы "заякориваться" в ней) и образовывать петли в субэпидермисе. Такие "заякоренные" фибриллы могут соединять lamina densa базальной мембраны с "якорными дисками", которые находятся в более глубоких субэпителиальных слоях и по своему составу похожи на базальные мембраны (содержат коллаген IV типа). "Заякоренные" фибриллы также захватывают фибриллы коллагена I и III типов. Таким способом "заякоренные" фибриллы коллагена VII типа обеспечивают присоединение эпидермиса к дерме.

Базальные мембраны. Базальные мембраны - специализированная форма межклеточного матрикса. Они синтезируются различными клетками: эндотелиальными, эпителиальными, мышечными, нервными, жировыми. Базальные мембраны представляют собой тонкие слои, которые обычно отделяют клетки и клеточные слои от окружающей соединительной ткани. Например, они окружают отдельные мышечные волокна, жировые и шванновские клетки. В таких структурах, как почечные клубочки и лёгочные альвеолы, ба-зальные мембраны расположены между двумя различными слоями клеток и играют роль высокоселективного фильтрационного барьера. С помощью электронной микроскопии выявлена двухслойная структура базальных мембран:lamina mm, которая находится со стороны клеточной мембраны, и lamina densa, которая соединена с подлежащей соединительной тканью. Основными компонентами базальных мембран являются коллаген IV типа, ламинин, гепарансульфатсодержащие протеогликаны (ГСПГ). Нерастворимость и механическую стабильность базальных мембран обеспечивают молекулы коллагена IV типа, которые организуются в специальную опорную сеть. Эта эластичная трёхмерная сеть образует структурный остов, к которому прикрепляются другие компоненты базальных мембран. Ламинин взаимодействует практически со всеми структурными компонентами базальных мембран: коллагеном IV типа, нидогеном, ГСПГ.Нидоген формирует с ламинином нековалентно связанный комплекс. Кроме этого, нидоген имеет центр связывания коллагена IV типа и, таким образом, может играть роль "мостовой" молекулы между различными компонентами базальной мембраны.ГСПГ базальных мембран могут образовывать олигомеры, соединяясь концевыми доменами белкового ядра, а также связываться с ламинином и коллагеном IV типа. Базальные мембраны выполняют разнообразные и сложные функции. В почечных клубочках базальная мембрана служит полупроницаемым фильтром, препятствующим переходу

макромолекул из плазмы в первичную мочу. Большое значение в этом процессе имеет высокий отрицательный заряд протеогликанов, который препятствует прохождению через базальную мембрану других отрицательно заряженных молекул (например, белков), а также отрицательно заряженных эритроцитов. Кроме этого, базальные мембраны играют важную роль в прикреплении и ориентации клеток в пространстве, в процессах эмбрионального развития и тканевой регенерации.

Известны 2 типа коллагеназ:

Тканевая коллагеназа присутствует у человека в различных органах и тканях. В норме она синтезируется клетками соединительной ткани, прежде всего, фибробластами и макрофагами. Тканевая коллагеназа - металлозависимый фермент, который содержит Zn2+ в активном центре. В настоящее время известно 4 изоформы этого фермента. Активность коллагеназы зависит от соотношения в межклеточном матриксе её активаторов и ингибиторов. Среди активаторов особую роль играют плазмин, калликреин и катепсин В (см. раздел 14). Тканевая коллагеназа обладает высокой специфичностью, она перерезает тройную спираль коллагена в определённом месте, примерно на 1/4 расстояния от С-конца, между остатками глицина и лейцина (или изолейцина). Образующиеся фрагменты коллагена растворимы в воде, при температуре тела они спонтанно денатурируются и становятся доступными для действия других протеолитических ферментов. Нарушение катаболизма коллагена ведёт к фиброзу органов и тканей (в основном печени и лёгких). А усиление распада коллагена происходит при аутоиммунных заболеваниях (ревматоидном артрите и системной красной волчанке) в результате избыточного синтеза коллагеназы при иммунном ответе.

Бактериальная коллагеназа синтезируется некоторыми микроорганизмами. Например,Clostridium histolyticum (возбудитель газовой гангрены) выделяет коллагеназу, расщепляющую пептидную цепь коллагена более чем в 200 местах. Этот фермент гидролизует следующую связь -X-Гли-Про-У- между звеньями X и Гли. Таким образом разрушаются соединительнотканные барьеры в организме человека, что обеспечивает проникновение (или инвазию) этого микроорганизма и способствует возникновению и развитию газовой гангрены. Сам возбудитель не содержит коллагена и поэтому не подвержен действию коллагеназы.

Заболевания, связанные с нарушением синтеза и созревания коллагена

Тип |

Локализация |

|

|

|

коллаге |

коллагена в |

Заболевания |

Причина |

Клинические проявления |

на |

тканях |

|

|

|

|

|

|

|

|

I |

Кости, кожа, |

Несовершенны |

Мутации в генах (более |

Повышенная ломкость костей, |

|

связки, |

й остеогенез |

160), чаще всего |

аномалии зубов, треугольная |

|

сухожилия, |

|

делеции и замены. |

форма лица, гиперподвижность |

|

склера, |

|

Самая неблагоприятная - |

суставов, голубые склеры |

|

роговица, строма |

|

замена глицина на |

|

|

внутренних |

|

другую аминокислоту, в |

|

|

органов |

|

результате чего в |

|

|

|

|

молекуле проколлагена |

|

|

|

|

появляется перелом или |

|

|

|

|

изгиб, и нормальная |

|

|

|

|

тройная спираль не |

|

|

|

|

образуется |

|

|

|

|

|

|

II |

Хрящи, |

Болезнь Книста |

Делеция в гене, которая |

Укорочение и деформации |

|

межпозвоночные |

|

приводит к синтезу |

конечностей, туго-подвижность |

|

диски, |

|

укороченных цепей |

суставов, кифосколиоз, миопия |

|

стекловидное |

|

коллагена |

высокой степени |

|

тело |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Синдром |

Образование |

Прогрессирующая миопия, часто |

|

|

Стиклера и |

терминирующего кодона, |

отслойка сетчатки; патология |

|

|

Вагнера |

вследствие чего в |

суставов по типу хронического |

|

|

|

стекловидном теле |

остеоартрита |

|

|

|

синтезируется половина |

|

|

|

|

молекулы коллагена |

|

|

|

|

|

|

III |

Кожа, сосуды, |

Синдром |

Мутации в гене (более |

Спонтанные разрывы крупных |

|

строма |

Элерса-Данло- |

20) по типу делеции, |

сосудов, перфорации |

|

паренхиматозных |

Русакова, IV |

вставок, замен. В |

кишечника, разрывы |

|

органов, матка |

тип |

результате этого |

беременной матки, спонтанный |

|

|

|

синтезируется молекула |

пневмоторакс |

|

|

|

коллагена с нарушением |

|

|

|

|

первичной структуры, |

|

|

|

|

которая отличается |

|

|

|

|

сниженной |

|

|

|

|

стабильностью. |

|

|

|

|

Фибриллы, которые |

|

|

|

|

образуют такие |

|

|

|

|

молекулы коллагена, |

|

|

|

|

тоньше нормальных и |

|

|

|

|

менее организованы |

|

|

|

|

|

|

IV |

Базальные |

Синдром |

Мутации в генах, |

Преимущественное поражение |

|

мембраны (почки |

Альпорта |

которые сопровождаются |

почек, проявляющееся |

|

и лёгкие) |

|

нарушением образования |

гематурией и протеинурией; при |

|

|

|

базальных мембран |

некоторых формах |

|

|

|

|

одновременно развивается |

|

|

|

|

диффузный эзофагеальный |

|

|

|

|

лейомиоматоз |

|

|

|

|

(доброкачественная опухоль |

|

|

|

|

гладких мышц пищевода). |

|

|

|

|

|

|

|

Синдром |

Образование антител к |

Гломерулонефрит, лёгочный |

|

|

Гудпасчера |

молекулам коллагена IV |

гемосидероз |

|

|

|

типа |

|

|

|

|

|

|

VII |

Кожа |

Буллёзный |

Мутации в гене, |

Эпидермис слабо связан с |

|

|

эпидермолиз |

приводящие к снижению |

дермой, легко слущивается и |

|

|

|

общего количества |

образует пузыри (буллы), |

|

|

|

«заякоренных» фибрилл |

которые легко травмируются, и |

|

|

|

в коже, а также синтез |

на их месте образуются эрозии |

|

|

|

дефектных фибрилл |

|

|

|

|

|

|

160. Важнейшие белки миофибрилл: миозин, актин, актомиозин, тропомиозин, тропонин, актинин. Молекулярная структура миофибрилл.

В настоящее время белки мышечной ткани делят на три основные группы: саркоплазматические, миофибриллярные и белки стромы. На долю первых приходится около 35%, вторых – 45% и третьих – 20% от всего количества мышечного белка. Эти группы белков резко отличаются друг от друга порастворимости в воде и солевых средах с различной ионной силой.

К группе миофибриллярных белков относятся миозин, актин и актомиозин – белки, растворимые в солевых средах с высокой ионной силой, и так называемые регуляторные белки: тропомиозин, тропонин, α- и β-актинин, образующие в мышце с актомиозином единый комплекс. Перечисленные миофибриллярные белки тесно связаны с сократительной функцией мышц.

Миозин составляет 50–55% от сухой массы миофибрилл. Представление о миозине как о главном белке миофибрилл сложилось в результате работ А.Я. Данилевского, О. Фюрта, Э. Вебера и ряда

других исследователей. Однако всеобщее внимание к миозину было привлечено лишь после опубликования работ В.А. Энгельгардта и М.Н. Любимовой (1939– 1942). В этих работах впервые было показано, что миозин обладает АТФазной активностью, т.е. способностью катализировать расщепление АТФ на АДФ и

Н3РО4. Химическая энергия АТФ, освобождающаяся в ходе данной ферментативной реакции, превращается в механическую энергию сокращающейся мышцы. Молекулярная масса миозина скелетных мышц около 500000 (для миозина кролика 470000). Молекула миозина имеет сильно вытянутую форму, длину 150 нм. Она может быть расщеплена без разрыва ковалентных связей на субъединицы: две тяжелые полипептидные цепи с мол. массой 205000–210000 и несколько коротких легких цепей, мол. масса которых около 20000. Тяжелые цепи образуют длинную закрученную α-спираль («хвост» молекулы), конец каждой тяжелой цепи совместно

с легкими цепями создает глобулу («головка» молекулы), способную соединяться с актином. Эти «головки» выдаются из основного стержня молекулы. Легкие цепи, находящиеся в «головке» миозиновой молекулы и принимающие участие в проявлении АТФазнойактивности миозина, гетерогенны по своему составу.

Количество легких цепей в молекуле миозина у различных видов животных и в разных типах мышц неодинаково. Кратковременная обработка трипсином расщепляет молекулу миозина на два фрагмента. Из хвостового участка (С-концевой участокмолекулы) образуется легкий меромиозин (ЛММ) - фрагмент длиной 90 нм, а из остальной части, включающей «головки»,- тяжелый меромиозин (ТММ). ЛММ, подобно миозину, образует нити, однако он не обладает АТФазной активностью и не связывает актин. ТММ катализирует гидролиз АТФ и связывает актин. ТММ можно расщепить далее путем более длительной

обработки трипсином илипапаином, в результате чего получается один S2-фрагмент длиной 40 нм с мол. массой 62000 и два S1-фрагмента с мол. массой 110000, представляющие собой «головки» миозина. Толстые нити (толстые миофиламенты) в саркомере надо понимать как образование, полученное путем соединения большого числа определенным образом ориентированных в пространстве молекул миозина

Актин, составляющий 20% от сухой массы миофибрилл, был открыт Ф. Штраубом в 1942 г. Известны две формы актина: глобулярныйактин (G-актин) и фибриллярный актин (F-актин). Молекула G-актина с мол. массой 42000 состоит из одной полипептидной цепочки (глобула), в образовании которой принимают участие 374 аминокислотных остатка. При повышении ионной силы до физиологического уровня G-актин полимеризуется в F-актин (фибриллярная форма). На электронных микрофотографиях волокна F-актина выглядят как две нити бус, закрученных одна вокруг другой.

Актомиозин образуется при соединении миозина с F-актином. Актомиозин, как естественный, так и искусственный, т.е. полученный путем соединения in vitro высокоочищенных препаратов миозина и F- актина, обладает АТФазной активностью, которая отличается от таковой миозина,

АТФазная активность миозина значительно возрастает в присутствии стехиометрических количеств F- актина.Фермент актомиозин активируется ионами Mg2+и ингибируется этилендиаминтетраацетатом (ЭДТА) и высокой концентрацией АТФ, тогда как миозиновая АТФаза ингибируется ионами Mg2+, активируется ЭДТА и не ингибируется высокой концентрацией АТФ. Оптимальные значения рН для обоих ферментов также различны. Как отмечалось, кроме рассмотренных основных белков, в миофибриллах содержатся также тропомиозин, тропонин и некоторые другие ре-гуляторные белки.

Тропомиозин был открыт К. Бейли в 1946 г. Молекула тропомиозина состоит из двух α-спиралей и имеет вид стержня длиной 40 нм; его мол. масса 65000. На долю тропомиозина приходится около 4–7% всех белков миофибрилл.

Тропонин – глобулярный белок, открытый С. Эбаси в 1963 г.; его мол. масса 80000. В скелетных мышцах взрослых животных и человека тропонин (Тн) составляет лишь около 2% от всех миофибриллярных белков. В его состав входят три субъединицы (Тн-I, Тн-С, Тн-Т). Тн-I (ингибирующий) может ингибировать

АТФазную активность, ТН-С (кальцийсвязывающий) обладает значительным сродством к ионамкальция, Тн-Т (тропомиозин-связывающий) обеспечивает связь с тропомиозином. Тропонин, соединяясь с тропомиозином, образует комплекс, названный нативным тропомиози-ном. Этот комплекс прикрепляется к актиновым филаментам и придает актомиозинускелетных мышц позвоночных чувствительность к ионам Са2+ Установлено, что тропонин (его субъединицы Тн-Т и Тн-I) способен фосфорилироваться при участии цАМФзависимых протеинкиназ. Вопрос о том, имеет ли отношение фосфорилирование тропонина in vitro к регуляции мышечного сокращения, остается пока открытым.

Белки стромы в поперечно-полосатой мускулатуре представлены в основном коллагеном и эластином. Известно, что строма скелетных мышц, остающаяся после исчерпывающей экстракции мышечной кашицы солевыми растворами с высокой ионной силой, состоит в значительной мере из соединительнотканных элементов стенок сосудов и нервов, а также сарколеммы и некоторых других структур.

Миофибриллы - цилиндрические нити толщиной 1 - 2 мкм, идущие вдоль от одного конца мышечного волокна до другого. Изолированная миофибрилла способна сокращаться в присутствии АТФ , именно она и есть сократимый элемент мышечной клетки . ократимые единицы миофибрил легко различимы в световом микроскопе, именно они обусловливают полосатость скелетных мышц . Каждая из таких единиц - саркомеров - имеет длину около 2,5 мкм. Границы саркомеров в соседних миофибриллах совпадают, поэтому вся мышечная клетка приобретает регулярную исчерченность. Каждый саркомер состоит из множества параллельных белковых филаментов (нитей). Существуют филаменты двух типов - толстые(длиной около 1,6 мкм м толщиной 15 нм), которые тянутся от одного края А-диска до другого,

и тонкие (длиной около 1 мкм и толщиной 8 нм), которые идут от Z-линии через I-диск и заходят в А-диск в промежутки между толстыми филаментами. На участке А-диска, содержащем перекрывающиеся тонкие и толстые филаменты, толстые филаменты расположены в виде регулярной гексагональной системы, причем каждый толстый филамент окружен тонкими, тоже расположенными регулярно. При помощи электронного микроскопа удалось увидеть на толстых филаментах множество боковых отростков, образующих поперечные мостики между толстыми филаментами и расположенными на расстоянии 13 нм от них тонкими филаментами. В настоящее время известно, что при сокращении мышцы толстые и тонкие нити перемещаются относительно друг друга именно с помощью этих поперечных мостиков, которые работают циклично. Взаимодействующие белки толстых и тонких филаментов были выделены и получили названия соответственно миозин и актин . Кроме них, в миофибриллах имеется еще целый ряд вспомогательных белков. Предполагается, что белок альфа-актинин обеспечивает надлежащую упаковку филаментов в саркомере , а десмин связывает между собой соседние саркомеры.

161. Биохимические механизмы мышечного сокращения и расслабления. Роль градиента одновалентных ионов и ионов кальция в регуляции мышечного сокращения и расслабления.

В настоящее время принято считать, что биохимический цикл мышечного сокращения состоит из 5 стадий:

1)миозиновая «головка» может гидролизовать АТФ до АДФ и Н3РО4 (Pi), но не обеспечивает освобождения продуктов гидролиза. Поэтому данный процесс носит скорее стехиометрический, чем каталитический, характер;

2)содержащая АДФ и Н3РО4 миозиновая «головка» может свободно вращаться под большим углом и (при достижении нужного положения) связываться с F-актином, образуя с осью фибриллы угол около 90°;

3)это взаимодействие обеспечивает высвобождение АДФ и Н3РО4 из актин-миозинового комплекса. Актомиозиновая связь имеет наименьшую энергию при величине угла 45°, поэтому изменяется угол миозина с осью фибриллы с 90° на 45° (примерно) и происходит продвижение актина(на 10–15 нм) в

направлении центра саркомера;

4)новая молекула АТФ связывается с комплексом миозин–F-актин;

5)комплекс миозин–АТФ обладает низким сродством к актину, и поэтому происходит отделение миозиновой (АТФ) «головки» от F-актина. Последняя стадия и есть собственно расслабление, которое отчетливо зависит от связывания АТФ с актин-миозиновым комплексом Затем цикл возобновляется.

Регуляция сокращения и расслабления мышц. Сокращение любых мышц происходит по общему механизму, описанному ранее. Мышечные волокна разных органов могут обладать различными молекулярными механизмами регуляции сокращения и расслабления, однако всегда ключевая регуляторная роль принадлежит ионам Са2+. Установлено, что миофибриллы обладают способностью взаимодействовать с АТФ и сокращаться в его присутствии лишь при наличии в среде определенных концентраций ионов кальция . Наибольшая сократительная активность наблюдается

при концентрации ионов Са2+ около 10–6–10–5 М. При понижении концентрации до 10–7 М или ниже мышечные волокна теряют способность к укорочению и развитию напряжения в присутствии АТФ.По современным представлениям, в покоящейся мышце (в миофибриллах и межфибриллярном пространстве) концентрация ионов Са2+ поддерживается ниже пороговой величины в результате связывания

их структурами (трубочками и пузырьками) саркоплазматической сети и так называемой Т-системой при участии особого Са2+-связывающего белка, получившего название кальсеквестрина, входящего в состав этих структур. Связывание ионов Са2+ разветвленной сетью трубочек и цистерн сарко-плазматической сети не является простой адсорбцией. Это активный физиологический процесс, который осуществляется за счет энергии, освобождающейся при расщеплении АТФ Са2+-зависимой АТФазой саркоплазматической сети . При этом наблюдается весьма своеобразная картина: скорость выкачивания ионовСа2+ из межфибриллярного пространства стимулируется этими же ионами. В целом такой механизм получил название «кальциевая помпа» по аналогии с хорошо известным в физиологии натриевым насосом. Возможность пребывания живой

мышцы в расслабленном состоянии при наличии в ней достаточно высокой концентрации АТФобъясняется снижением в результате действия кальциевой помпы концентрации ионов Са2+ в среде, окружающей миофибриллы, ниже того предела, при котором еще возможны проявление АТФазной активности и сократимость акто-миозиновых структур волокна. Быстрое сокращение мышечного волокна при его раздражении от нерва (или электрическим током) является результатом внезапного изменения проницаемости мембран и как следствие выхода из цистерн и трубочек саркоплазматической сети и Т- системы некоторого количества ионов Са2+ в саркоплазму. Как отмечалось, «чувствительность» актомиозиновой системы к ионам Са2+ (т.е. потеря актомиозином способности расщеплять АТФ и сокращаться в присутствии АТФ при снижении концентрации ионов Са2+ до 10–7 М) обусловлена присутствием в контрактильной системе (на нитях F-акти-на) белка тропонина, связанного с тропомиозином. В тропонин- тропомио-зиновом комплексе ионы Са2+связываются именно с тропонином. В молекуле тропонина при этом происходят конформационные изменения, которые, по-видимому, приводят к сдвигу всего тропонин- тропомиози-нового стержня и деблокировке активных центров актина, способных взаимодействовать

с миозином с образованием сократительного комплекса и активной Mg2+-АТФазы. В продвижении актиновых нитей вдоль миозиновых, по данным Э. Хаксли, важную роль играют временно замыкающиеся между нитями поперечные мостики, которые являются «головками» миозиновых молекул. Итак, чем большее число мостиков прикреплено в данный момент к акти-новым нитям, тем больше сила мышечного сокращения. Наконец, если возбуждение прекращается, содержание ионов Са2+ в саркоплазме снижается (кальциевая помпа), то циклы прикрепление–освобождение прекращаются, т.е. «головки» миозиновых нитей перестают прикрепляться к актиновым нитям. В присутствии АТФ мышца расслабляется и ее длина достигает исходной. Если прекращается поступление АТФ (аноксия, отравлениедыхательными ядами или смерть), то мышца переходит в состояние окоченения. Почти все поперечные мостики толстых (миозиновых) нитей присоединены при этом к тонким актиновым нитям, следствием чего и является полная неподвижность мышцы.

162. Саркоплазматические белки: миоглобин, его строение и функции. Экстрактивные вещества мышц.

Белки, входящие в состав саркоплазмы, относятся к протеинам, растворимым в солевых средах с низкой ионной силой. Принятое ранее подразделение саркоплазматических белков на миоген, глобулин X, миоальбумин и белки-пигменты в значительной мере утратило смысл, поскольку существование глобулина X и миогена как индивидуальных белков в настоящее время отрицается. Установлено, что глобулин X представляет собой смесь различных белковых веществ со свойствами глобулинов. Термин «миоген» также является собирательным понятием. В частности, в состав белков группы миогена входит ряд протеинов, наделенных ферментативной активностью: например, ферменты гликолиза. К числу саркоплазматических белков относятся также дыхательныйпигмент миоглобин и разнообразные белкиферменты, локализованные главным образом в митохондриях и катализирующие процессы тканевого дыхания, окислительного фосфорилирования, а также многие стороны азотистого и липидного

обмена. Недавно была открыта группа саркоплазматических белков – пар-вальбумины, которые способны связывать ионы Са2+. Их физиологическая роль остается еще неясной.

Миоглобин. Состоит из одной полипептидной цепи, содержащей 153 аминокислотных остатка (мол. м. 17800), к-рая уложена в плотную глобулу размером 4,5 х 2,5 нм. В специальной полости миоглобина ("кармане") помещается гем, который связан с остальной частью молекулы (глобином), как в гемоглобине. Около 75% полипептидной цепи находится в конформации α-спирали (все α-спирали правозакрученные). Между областями спирализации находятся 5 неспирализованных участков; такие же участки находятся на концах цепи. Внутренняя область молекулы состоит . из неполярных остатков лейцина, валина, метионина, фенилаланина и не содержит боковых полярных цепей глутаминовой

и аспарагиновой к-т, глута-мина, аспарагина, лизина и аргинина. На наружной стороне молекулы расположены как полярные, так и неполярные аминокислотные остатки.

Атом железа тема может находиться в 4 состояниях: в ферросостоянии (дезоксимиоглобин, Fe2 +), в феррисостоянии (метмиоглобин, Fe3 + , 6-й лиганд Н2О) и в низкоспиновых ферро- и феррисостояниях (соответственно Fe2+ и Fe3+ ). Связывание лигандов сопровождается конформационными изменениями белка, и, наоборот, конформационные изменения вблизи гема изменяют его электронное состояние и реакционную способность. Функция миоглобина запасать О2 в мышцах при его избытке и освобождать при недостатке

основана на способности иона Fe2+ обратимо связывать молекулу О2 с образованием оксимиоглобина. Высвобождение из оксимиоглобина молекулы О2, необходимого работающей мышце, происходит в момент сокращения последней, когда в результате сжатия капилляров парциальное давление О2 резко

падает. Белок выполняет роль водорастворимого носителя гема, предохраняет Fe2+ от окисления при его взаимодействии с О2 и регулирует величину сродства к О2.

Небелковые азотистые экстрактивные вещества. В скелетных мышцах содержится ряд важных азотистых

экстрактивных веществ: адениновые нуклеотиды (АТФ, АДФ и АМФ), нуклеотиды неаденинового ряда, креатинфосфат, креатин, креатинин, карнозин, ансерин, свободные аминокислоты и

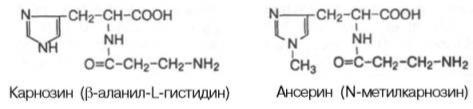

др. Концентрация адениновых нуклеотидов в скелетной мускулатуре кролика (в микромолях на 1 г сырой массы ткани) составляет: АТФ – 4,43, АДФ – 0,81,АМФ – 0,93. Количество нуклеотидов неаденинового ряда (ГТФ, УТФ, ЦТФ и др.) в мышечной ткани по сравнению с концентрациейадениновых нуклеотидов очень мало. На долю креатина и креатинфосфата приходится до 60% небелкового азота мышц. Креатинфосфат и креатин относятся к тем азотистым экстрактивным веществам мышц, которые участвуют в химических процессах, связанных с мышечным сокращением. К азотистым веществам мышечной ткани принадлежат имидазолсо-держащие дипептиды карнозин и ансерин. Карнозин был открыт В.С. Гулевичем в 1900 г.; метилированное производное карнозина ансерин был обнаружен в мышечной ткани несколько позже.

Карнозин и ансерин – специфические азотистые вещества скелетной мускулатуры позвоночных. Они увеличивают амплитуду мышечного сокращения, предварительно сниженную утомлением. Работами акад. С.Е. Северина показано, что имидазолсодержащие дипептиды не влияют непосредственно на сократительный аппарат, но увеличивают эффективность работы ионных насосов мышечной клетки. Среди свободных аминокислот в мышцах наиболее высока концентрация глутаминовой кислоты (до 1,2 г/кг) и ее амида глутамина(0,8–1,0 г/кг). В состав различных клеточных мембран мышечной ткани входит ряд фосфоглицеридов: фосфатидилхолин, фосфатидилэтанол-амин, фосфатидилсерин и др. Кроме того, фосфоглицериды принимают участие в обменных процессах, в частности, в качестве субстратов тканевого дыхания. Другие азотсодержащие вещества: мочевина, мочевая

кислота, аденин, гуанин,ксантин и гипоксантин – встречаются в мышечной ткани в небольшом количестве и, как правило, являются либо промежуточными, либо конечными продуктами азотистого обмена.

Безазотистые экстрактивные вещества. Одним из основных представителей безазотистых органических веществ мышечной ткани является гликоген. Его концентрацияколеблется от 0,3 до 2% и выше. На долю других представителей углеводов приходятся десятые и сотые доли процента. В мышцах

находят лишь следы свободной глюкозы и очень мало гексозофосфатов. В процессе метаболизма глюкозы, а также аминокислот вмышечной ткани образуются молочная, пиро-виноградная кислоты и много других карбоновых кислот. В том или ином количестве вмышечной ткани обнаруживаются также

триглицериды и холестерин. Состав неорганических солей в мышцах разнообразен. Из катионов больше всего калия и натрия. Калий сосредоточен главным образом внутри мышечных волокон, а натрий – преимущественно в межклеточном веществе. Значительно меньше в мышцах магния, кальция ижелеза. В мышечной ткани содержится ряд микроэлементов: кобальт, алюминий, никель, бор, цинк и др.

163. Особенности энергетического обмена в мышцах. Креатинфосфат.

Принято считать, что процессом, непосредственно связанным с работающим механизмом поперечнополосатого мышечного волокна, является распад АТФ с образованием АДФ и неорганического фосфата. Возникает вопрос: каким образом мышечная клетка может обеспечить свой сократительный аппарат