- •1. Понятие о циклических нагрузках.

- •2. Усталостное разрушение.

- •3. Характеристики циклических напряжений.

- •4. Кривые усталости и предел выносливости.

- •5. Диаграмма предельных амплитуд. В условиях несимметричных циклов предел выносливости образца будет зависеть на только от , но и от коэффициента асимметрии .

- •6. Схематизация кривой предельных амплитуд

- •7. Концентрация напряжений и её влияние на статическую и циклическую прочность

- •У края отверстия в три раза большее номинального.

- •8. Влияние размеров детали на предел выносливости. Масштабный эффект

- •9. Влияние качества обработки поверхности детали на предел выносливости

- •10. Одновременный учёт всех факторов, влияющих на предел выносливости детали

- •11. Определение запаса усталостной прочности Запас усталостной прочности определяется по диаграмме предельных амплитуд (рис. 172), где линия ограничивает усталостную прочность, а-статическую.

- •12. Выносливость при совместном изгибе и кручении

- •Расчет толстостенных цилиндров

- •1.Определение напряжений.

- •1. Понятие о потере устойчивости и критической силе

- •2. Формула Эйлера для определения критической силы

- •3. Зависимость критической силы от способа закрепления концов стержня

- •4. Понятие о потере устойчивости за пределом пропорциональности.

- •5. Расчет на устойчивость по коэффициенту

- •6. Энергетический метод определения критических нагрузок

- •7. Продольно - поперечный изгиб

- •Динамическая нагрузка

- •2. Понятие об ударной нагрузке. Динамический коэффициент.

- •4. Частные случаи определения динамического коэффициента.

- •Соответственно

- •6. Скручивающий удар

- •7. Испытания материалов ударной нагрузкой.

- •Колебания упругих систем

- •1. Основные понятия

- •2. Свободные колебания системы с одной степенью свободы.

- •3. Вынужденные колебания системы с одной степенью свободы

- •4. Критическая скорость вращения вала

- •1. Строительная механика как наука. Понятие о расчетной схеме сооружения. Методы решения задач строительной механики.

- •3. Классификация опор плоских систем.

- •4. Классификация нагрузок.

- •Кинематический анализ сооружений

- •2. Мгновенно изменяемые системы.

- •Кинематический анализ сооружений

- •2. Мгновенно изменяемые системы.

- •Статически определимые многопролетные балки. Способы их образования, классификация и аналитический расчет.

- •1. Способы образования и классификация статически определимых многопролетных балок.

5. Расчет на устойчивость по коэффициенту

снижения допускаемого напряжения

При использовании формул Эйлера и Ясинского надо все время проверять, какая из них применима. На практике это неудобно. Используется другой способ: расчет на устойчивость заменяется расчетом на простое сжатие с меньшим допускаемым напряжением.

Запишем допускаемые напряжения при простом сжатии и с учетом потери устойчивости:

![]() ;

;

![]() .

.

Поделим одно выражение на другое

![]() ;

;

![]() .

.

П олученный

коэффициент

олученный

коэффициент

![]() называется коэффициентом снижения

основного допускаемого напряжения. Он

зависит от материала

называется коэффициентом снижения

основного допускаемого напряжения. Он

зависит от материала

![]()

![]() ,

принятого запаса

,

принятого запаса![]() и гибкости

и гибкости![]() .

Значения коэффициента приводятся в

таблицах. Чтобы в таблице найти

.

Значения коэффициента приводятся в

таблицах. Чтобы в таблице найти![]() ,нужно

знать материал и гибкость стержня.

,нужно

знать материал и гибкость стержня.

Основная расчетная формула

![]() ;

;

![]()

Существует два основных типа задач расчета на устойчивость.

1.

Определение допускаемой силы

![]() .

При этом задается материал стержня,

его геометрические размеры и способ

закрепления. По формуле

.

При этом задается материал стержня,

его геометрические размеры и способ

закрепления. По формуле

![]() вычисляется допускаемая сила.

вычисляется допускаемая сила.

Пример:

Двутавровая стойка №30а, длиной

![]() =2м

жестко защемлена одним концом, а на

другом сжимается силой

=2м

жестко защемлена одним концом, а на

другом сжимается силой![]() (рис. 185). Определить допустимую величину

силы. По таблице находим:

(рис. 185). Определить допустимую величину

силы. По таблице находим:

![]() =

160 МПа = 160 •106

Н/м2

=

160 МПа = 160 •106

Н/м2

![]() =

61,2 см2

= 61,2*10-4

м2

=

61,2 см2

= 61,2*10-4

м2

![]() =

=![]() =

2,55 см = 2,55*10-2

м.

=

2,55 см = 2,55*10-2

м.

Вычисляем гибкость

![]()

По

таблице находим

![]() проводя интерполяцию

проводя интерполяцию

![]() ;

;

![]() ;

;![]()

Определяем допустимую силу:

![]() =0,299*160*106*61*10-4=293

кН.

=0,299*160*106*61*10-4=293

кН.

2. Подбор сечения. Задается сжимающая сила, материал стойки, её длина, способ закрепления и формы сечения. Требуется определить размеры сечения.

Пример:

Стальная стойка квадратного сечения,

длиной

![]() =2

м, шарнирно закреплена по концам и

сжимается силой

=2

м, шарнирно закреплена по концам и

сжимается силой![]() = 80 кН (рис. 186). Требуется определить

необходимые размеры сечения

= 80 кН (рис. 186). Требуется определить

необходимые размеры сечения![]() .

.

Для

стали

![]() =

160*106 Н/м2.

=

160*106 Н/м2.

О сновная расчетная формула

сновная расчетная формула

![]()

содержит

две неизвестных

![]() и

и

![]() ,

которые между собой связаны. Из

одного уравнения найти две неизвестных

нельзя. Поэтому задача решается подбором

с последовательными приближениями.

,

которые между собой связаны. Из

одного уравнения найти две неизвестных

нельзя. Поэтому задача решается подбором

с последовательными приближениями.

Предварительно

выразим геометрические характеристики

и гибкость![]() через

через

![]() ,

,

![]() ;

;

![]() ;

;

![]()

![]()

Задаем

произвольно

![]() =0,6

=0,6

Вычисляем

![]()

![]()

Проверяем, хорошо ли подобрали сечение:

![]() ,

,

![]() =0

=0

Полученное

фактическое значение

![]() сильно отличается от

сильно отличается от

![]() предполагаемого.

Пробуем ещё раз,

предполагаемого.

Пробуем ещё раз,

Задаем

![]() =0,3;

=0,3;

![]() =16,6*10-4;

=16,6*10-4;

![]() =7,1*10-2;

=7,1*10-2;

![]() =168;

=168;

![]() =0,27

=0,27

Теперь

![]() и

и

![]() отличаются на 0,03.Вычислим допускаемую

силу

отличаются на 0,03.Вычислим допускаемую

силу

![]() =0,3*160*106*16,6*10-4=79,7

кН

=0,3*160*106*16,6*10-4=79,7

кН

Она отличается от заданной на

![]()

Это

расхождение допустимо. Принимаем

сечение: квадрат со стороной

![]() =0,041

м = 4,1 см.

=0,041

м = 4,1 см.

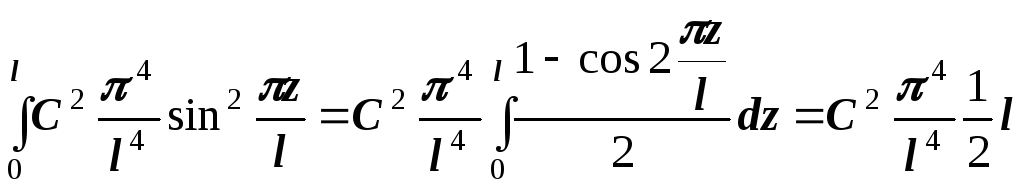

6. Энергетический метод определения критических нагрузок

Энергетический

метод основывается на основном свойстве

упругой системы - равенстве работы

внешних сил и потенциальном энергии

упругой деформации.

![]() .

.

Р ассматриваем

применение метода на примере сжатия

стержня с шарнирно закрепленными

концами (рис. 187).

ассматриваем

применение метода на примере сжатия

стержня с шарнирно закрепленными

концами (рис. 187).

Задана длина стержня, жесткость. Пусть к стержню приложили силу

![]() ,

,

Он потерял устойчивость.

В результате

изгиба точка приложения силы

сместилась на длину

![]() ,

сила при этом совершила работу

,

сила при этом совершила работу

![]() .

.

Соответствующая потенциальная энергия при изгибе вычисляется по формуле:

![]() .

.

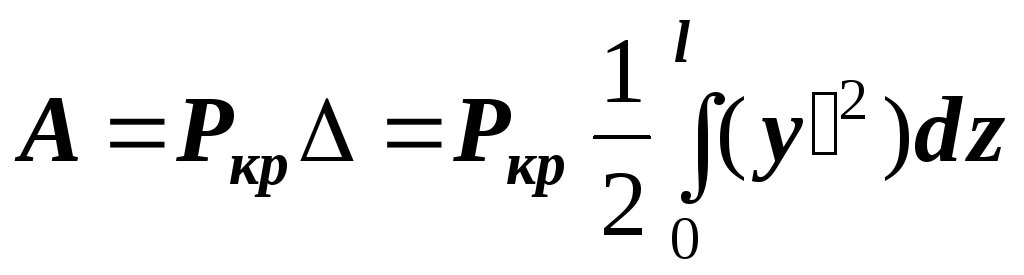

Критическая

сила

![]() определяется из равенства

определяется из равенства

![]() .

Выразим величины, входящие в равенство,

через прогиб

.

Выразим величины, входящие в равенство,

через прогиб

![]() и его производные

и его производные![]() и

и![]() .

.

Проекция

элемента балки

![]() на ось

на ось![]() :

:

до

деформации

![]() ,

,

после

деформации

![]()

разность между ними

![]()

![]() ,

,

![]()

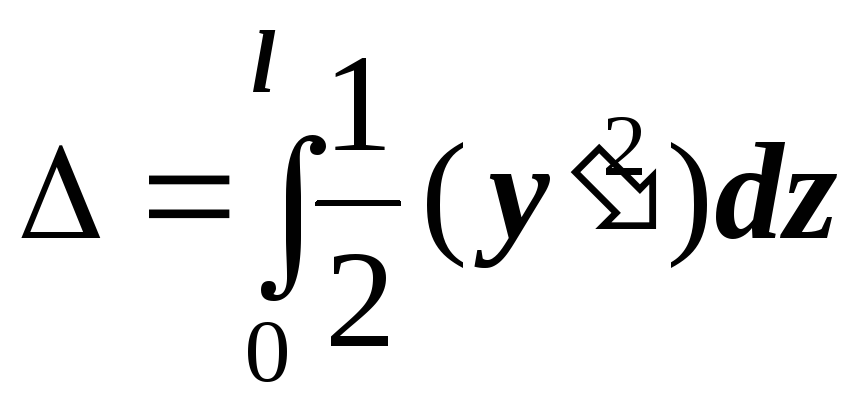

Смещение

опоры

![]() равно сумме этих разностей

равно сумме этих разностей

Тогда

Выражение

для потенциальной энергии запишем,

используя дифференциальное уравнение

упругой линии

![]() .

.

![]()

Для

определения

![]() получаем выражение

получаем выражение

Чтобы

вычислить интегралы, надо знать уравнение

упругой линии

![]() .

Приближенность энергетического метода

состоит в том, что это уравнение задается

произвольно (парабола, синусоида и др.)

с требованием удовлетворения условий

закрепления.

.

Приближенность энергетического метода

состоит в том, что это уравнение задается

произвольно (парабола, синусоида и др.)

с требованием удовлетворения условий

закрепления.

Для примера примем изогнутую ось в форме синусоиды с одной полуволной.

![]() ;

;

![]() ;

;![]()

После

подстановки получим

![]()

что соответствует формуле Эйлера.

Если

принять параболическую форму

![]() получим

получим

![]()

что на 20% отличается от предыдущего расчета.