- •1. Основные строительные параметры промышленных зданий. Унификация параметров на основе емкр в строительстве. Унифицированные типовые секции производственных зданий.

- •2. Размеры и организация рабочего пространства и рабочего места работающих на промышленном предприятии. Оптимизация размеров и формы.

- •4. Здания и помещения управления, санитарно-бытового обслуживания, питания и здравоохранения работающих и итр промышленных предприятий.

- •5. Требования к материалам и конструктивным решениям покрытий полов, стен и толков помещений зданий.

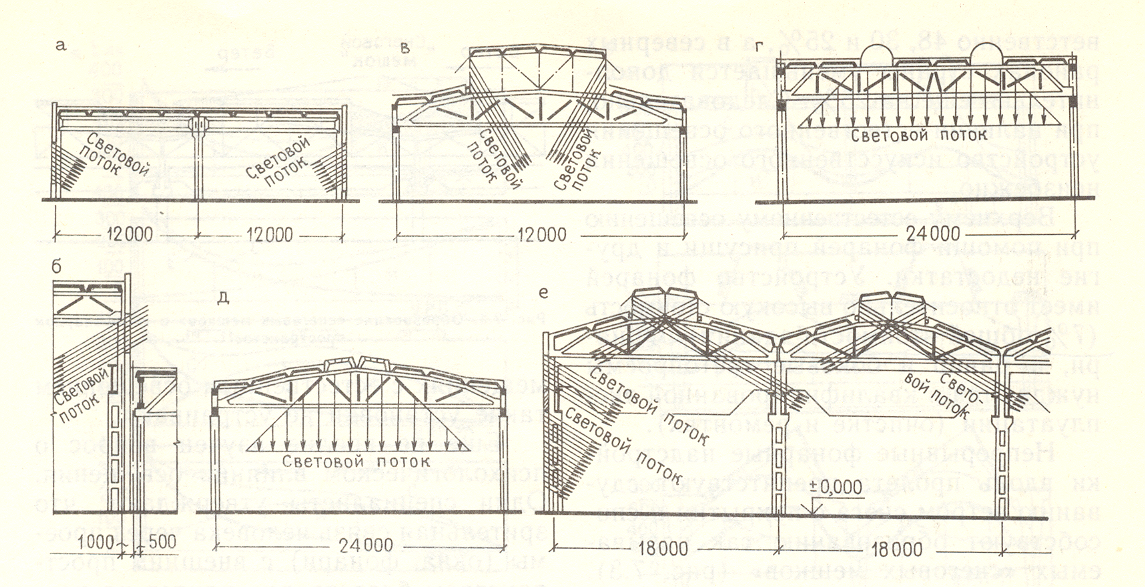

- •6. Естественное освещение производственных помещений. Способы и средства обеспечения светового режима помещений. Основные параметры, характеризующие состояние светового режима помещений.

- •7. Совмещенное и искусственное освещение производственных помещений. Способы и средства обеспечения светового режима.

- •8. Основные элементы каркаса одноэтажного и многоэтажного промышленного здания, их техническое и функциональное назначение.

- •9. Интерьеры помещений промышленных зданий. Цвет в интерьере помещений.

- •10. Зависимость объемно-планировочного решения производственных зданий от технологического процесса в нем. Виды промышленных зданий (пз).

- •11. Физико-климатические характеристики среды производственных зданий и помещений и способы обеспечения их параметров при проектировании и эксплуатации зданий.

- •12. Состав документов и заданий на проектирование промышленных и вспомогательных зданий.

11. Физико-климатические характеристики среды производственных зданий и помещений и способы обеспечения их параметров при проектировании и эксплуатации зданий.

Среда производственных помещений характеризуется состоянием воздушной среды (влажность, температура, скорость движения воздушных струй, загазованностью, запыленностью), освещенностью в разное время суток, уровнем шумов, уровнем вибрации.

Состояние воздушной среды производственных помещений характеризуется температурой, влажностью и скоростью движения воздуха, а также содержанием в нем химических и механических (аэрозолей) примесей. Воздушная среда должна по своим параметрам отвечать технологическим и санитарно-гигиеническим требованиям. На ее параметры влияют различные внешние и внутренние факторы, в том числе выделения тепла, влаги, химических веществ, пыли, сопровождающие технологический процесс.

Воздух, как среда, окружающая технологическое оборудование и работающих в производственном помещении, не должен влиять в отрицательном смысле на происходящий технологический процесс, но главное – воздух должен отводить от человеческого организма то тепло, которое им выделяется.

Отдача тепла организмом, как и любого нагретого тела, происходит за счет конвекции окружающим воздухом и излучения, а также за счет испарения влаги с кожного покрова человека. Известно, что интенсивная конвекция может происходить лишь при наличии достаточной разности температур тела человека и окружающего воздуха.

Теплоотдача излучением также зависит от разности температур человеческого тела и окружающих его предметов (оборудования, ограждающих конструкций и пр.), температура которых во многих случаях близка к температуре воздуха помещения.

Следовательно, температура воздуха в помещении должна быть тем ниже, чем больше выделяет человеческий организм тепла. При работе, не требующей значительного физического напряжения, температура воздуха должна быть более высокой, при тяжелых работах - более низкой.

Испарение влаги с поверхности тела человека может происходить, если окружающий его воздух при данной температуре имеет дефицит влаги. Если путем конвекции, излучения и испарения организм человека все же не может отдать избытки тепла в окружающую воздушную неподвижную среду из-за чрезмерно высокой ее температуры и влажности, то при создании искусственными методами движения воздуха его охлаждающее действие на организм может быть увеличено, так как в этом случае теплоотдача путем конвекции и испарения возрастает.

Эти три параметра воздушной среды - температура, влажность, скорость движения воздуха всегда рассматриваются вместе, поскольку совокупно действуют на человеческий организм.

Между человеческим организмом и окружающей средой должен существовать правильный тепло- и влагообмен. Пределы таких сочетаний определяются значениями температуры, которые в этом случае

(т. е. с учетом совокупного действия влажности и скорости движения воздуха) называются эффективными или эквивалентно-эффективными температурами комфорта.

Работы, выполняемые людьми в промышленных зданиях, по степени тяжести подразделяют на три категории: а) легкие, без систематического физического напряжения (основные процессы приборостроения, машиностроения и т. п., выполняемые сидя или стоя) - затрата энергии до 175 Вт (150 ккал/ч);

б) средней тяжести, связанные с ходьбой, переноской небольших тяжестей, и работы, выполняемые стоя (механическая обработка древесины, сварочные, литейные и т. п.) - затрата энергии до 290 Вт (250 ккал/ч); в) тяжелые, связанные с постоянным физическим напряжением (кузнечные с ручной ковкой, литейные с ручной набивкой и заливкой опок и т. п.)- затрата энергии более 290 Вт, т. е. более 250 ккал/ч.

Каждый вид работ определяет свою температуру комфорта. Температура воздушной среды зависит от количества тепла, поступающего в нее от разных источников (за счет тепловыделений организма человека, извне, за счет инсоляции, от системы отопления, от раскаленного металла в металлургических производствах, от электродвигателей, от светильников искусственного освещения и пр.).

Теплопоступления, оказывающие влияние на температуру воздуха в помещении, называют «явным теплом» в отличие от скрытого тепла, образующегося при фазовых превращениях вещества.

Избытками явного тепла называют его остаточные количества (за вычетом теплопотерь зданием), поступающие в помещение при расчетных параметрах наружного воздуха после осуществления всех мероприятий по их уменьшению, например теплоизоляции оборудования.

В зависимости от величины избытков явного тепла производственные помещения разделяют на две группы: к первой отнесены помещения с незначительными избытками явного тепла - до 24 Вт/м3 (до 20 ккал/м3), ко второй - со значительными - более 24 Вт/м3 (более 20 ккал/м3).

Например, помещения механических, механосборочных и других цехов с относительно не высокими температурами воздуха в рабочей зоне и, следовательно, с незначительными теплоизбытками и при отсутствии их относят к первой группе. Помещения литейных цехов, сталеплавильных, прокатных и др., в производственном процессе которых выделяются значительные количества явного тепла, относят ко второй группе.

Цехи, подобные сталеплавильным, т. е. со значительными теплоизбытками называют «горячими цехами». Для горячих цехов характерны выделение больших количеств тепла излучением (от раскаленного металла, сильно нагретого оборудования и пр.) и наличие сильных конвективных токов воздуха; возникающих в местах, где расположены источники тепловыделений, например сталеплавильные печи.

В зависимости от характера технологического процесса источники избыточного тепловыделения могут действовать постоянно или периодически. Периодические воздействия ( «тепловые удары») значительно усложняют создание требуемых метеорологических условий в производственных помещениях.

Санитарными нормами проектирования промышленных предприятий (СН 245-71) установлены оптимальные и допустимые параметры воздушной среды в рабочей зоне. При этом также учитывают категорию работы (легкая, средней тяжести и тяжелая) и периоды года: холодный, переходный (температура наружного воздуха ниже 10 ОС) и теплый (температура наружного воздуха выше10 ОС).

При отклонении пара метров воздушной среды от оптимальных значений сверх допустимых пределов условия труда существенно ухудшаются, падает производительность труда, повышается утомляемость людей, возрастает восприимчивость к различным заболеваниям.

Состав воздуха. Воздух производственных помещений всегда содержит различные примеси, которые могут оказывать вредное воздействие на организм человека, конструкции здания и на технологический процесс или технологическое оборудование. К ним относятся: а) влага, выделяемая людьми (потоотделение) и оборудованием в процессе производства; б) инертные и вредные газы, образующиеся в результате разложения органической пыли, выделяемые в источниках открытого огня и т. п.; в) механические примеси органического и неорганического происхождения в виде аэрозолей или дисперсных систем, выделяемые в результате технологического процесса или деятельности человека.

На состав воздуха производственных помещений оказывает непосредственное влияние и наружная воздушная среда, содержащая такие же примеси. Перечисленные выше примеси в известных концентрациях делают состав воздуха вредным и даже опасным для человека, губительно действующим на строительные конструкции здания.

Мерилом непригодности воздуха может быть каждый из перечисленных выше видов примесей или их совокупность, что зависит от характера технологического процесса, протекающего в помещении. Например, в гаражах мерилом непригодности воздуха служит наличие в нем максимально допустимого количества окиси углерода, выделяемого при работе двигателей внутреннего сгорания. В производственных помещениях, связанных с выделением пыли, мерилом загрязненности воздуха служит содержание в нем пыли в количествах, превышающих безвредные для человека нормы.

Воздействие влаги в ее чистом виде на конструкции, например при конденсации влаги на внутренних поверхностях ограждающих конструкций (поверхностная конденсация) или внутри (внутренняя конденсация), может вызвать их переувлажнение (отсыревание), ухудшение физико-технических показателей и в конечном итоге преждевременный износ.

Вредное воздействие влаги в производственных помещениях, технологические процессы в которых связаны, например, с выделением сернистых или других газов, может резко усилиться в результате взаимодействия этих газов с влагой и образования слабых растворов кислот, разрушающе действующих на строительные конструкции (сталь, бетон. и др.).

Следует также иметь в виду, что присутствие в воздухе или на поверхности конструкции гигроскопических солей (как результат выделений технологического процесса) повышает температуру точки росы.

При перемещении по толще ограждающей конструкции к ее наружной поверхности влаги, сконденсировавшейся на внутренней поверхности и содержащей растворенные химические примеси, в холодных слоях конструкции может возникнуть кристаллизация этих примесей, сопровождающаяся расширением вещества и вызывающая серьезные нарушения структуры материала конструкции. Такое явление наблюдается, например, в наружных ограждающих конструкциях (стенах, покрытиях) красильных цехов текстильных предприятий, если они не имели надежной гидроизоляции, препятствующей проникновению влаги (в жидкой фазе) в толщу ограждения.

Столь же неприятные последствия могут давать результаты взаимодействия влаги и некоторых видов механических примесей, содержащихся в воздухе (аэрозолей), например, в виде нерастворимых пленок на ограждающих конструкциях или оборудовании.

Следовательно, влага в чистом виде как составная часть воздушной среды производственного помещения оказывает активное влияние на влажностное состояние ограждающих и других конструкций здания и в избыточных количествах способствует развитию процессов коррозии, снижению морозостойкости и пр.

и в конечном итоге - к снижению долговечности.

Поэтому при проектировании здания тщательно анализируется ожидаемый влажностный режим воздушной среды и предусматриваются все необходимые меры для предупреждения неблагоприятных воздействий как на человеческий организм, так и на конструкции.

Во многих промышленных зданиях или в отдельных помещениях воздушная среда может содержать вредные для человека химические вещества. Вредные вещества по степени воздействия на организм человека подразделяются на четыре класса: I - чрезвычайно опасные; II - высокоопасные, III - умеренно опасные, IV - мало опасные. Их агрегатное состояние может быть в виде паров или газов, аэрозолей или смеси паров и аэрозолей. Некоторые из них опасны при поступлении в организм человека через дыхательные пути или через кожный покров.

Некоторые аэрозоли обладают фиброгенным действием, т. е. вызывают поражение дыхательных путей человека в результате патологического роста тканей.

К 1 классу относят, например, смеси: паров и аэрозолей - алдрина, гексахлорана, никотинсульфата и др.; паров или газов -- хлористогобензила, гептахлора, диэтилового эфира, перфторадипиновой кислоты, озона, тетраэтилсвинца, желтого фосфора и др.; аэрозолей - бериллия, ванадия и их соединений, окиси кадмия, солей никеля, сулемы, свинца и его неогранических соединений, стрептомицина, урана, хлорного хрома и др.

Ко 11 классу относят смеси: паров и аэрозолей - аллодана, бутилового эфира, гексогена, карбофоса, сурьмы, хлорофоса и др.; паров или газов - окислов азота, анилина, цианистого бензила, дихлорэтана, бромистого метила, йода, сероуглерода, сероводорода, четыреххлористого углерода, фтористого водорода, хлористого и цианистого водорода и др.; аэрозолей - аминазина, четыреххлористого германия, окиси кобальта, марганца, меди, никеля, серной кислоты, сурьмы металлической, фосфорного ангидрида и др.

К 111 классу относят смеси: паров и аэрозолей -- борной кислоты, динила, спирта Ноктилового и др.; паров или газов - акриловой и валериановой кислоты, диоксана, камфары, сернистого ангидрида, метилового и бутилового спиртов, уксусной кислоты, бромистого этила и др.; аэрозолей - аминопластов, борного ангидрида, вольфрама, германия, молибдена, поливинилхлорида, полипропилена, сульфамата аммония, окиси цинка, чая и др.; аэрозолей преимущественно фиброгенного действия - диатомита, кремнеземсодержащих пылей, трепела и др.

К IV классу относят смеси: паров и аэрозолей - метилипирамидона; паров или газов аммиака, ацетона, бензина, керосина, лигроина, нафталина, скипидара, уайтепирта и др.; аэрозолей преимущественно фиброгенного действия - алюминия и его сплавов, доломита, окиси железа, известняка, магнезита, силикатов и силикатосодержащих пылей, пылей растительного и животного происхождения и пр.

Воздействие перечисленных веществ зависит от их концентрации. Поэтому установлены предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздушной среде рабочей зоны производственных помещений.

В тех случаях, когда в воздухе рабочей зоны содержится несколько вредных веществ однонаправленногодействия (т. е. близких по химическому строению и характеру биологического воздействия на организм человека), допустимыми считаются концентрации, которые удовлетворяют следующему соотношению:

г![]() де

C1, С2...,Сп

-

фактические концентрации вредных

веществ; ПДК1

ПДК2,

..., ПДКп

- предельно допустимые концентрации,

установленные для их изолированного

присутствия.

де

C1, С2...,Сп

-

фактические концентрации вредных

веществ; ПДК1

ПДК2,

..., ПДКп

- предельно допустимые концентрации,

установленные для их изолированного

присутствия.

Следует иметь в виду, что степень агрессивного воздействия газов определяется не только их видом и концентрацией, но температурой и влажностью воздуха. Чем выше температура и влажность воздуха тем активнее вредные вещества воздействуют на организм человека.

Световой режим в помещениях промышленных зданий - один из существенных факторов, определяющих качество среды, окружающей человека в производственных условиях. Хороший световой режим необходим для большинства производственных операций. Он достигается обеспечением необходимой освещенности рабочего места, равномерным освещением объекта труда (или помещения), оптимальным яркостным контрастом между предметом труда и фоном, отсутствием блескости, вызываемой как источником света, так и отражением света от рабочей поверхности.

Существенное влияние на качество светового режима оказывают спектральный состав света, цвет ограждающиx производственное помещение поверхностей строительных конструкций и цвет оборудования.

Оптимальный световой режим в производственном помещении необходим не только как мера создания нормальных условий труда, но и как фактор, имеющий большое санитарно-гигиеническое значение для органов зрения и благоприятного влияния на психику человека.

В производственных помещениях промышленных зданий применяют естественное, искусственное и интегральное освещение.

Естественное освещение осуществляется через проемы в ограждающихконструкциях здания и может быть: боковым (через окна в стенах); верхним через фонари, устраиваемые в покрытии, а также через высокорасположенные проемы в стенах, например, в местах перепадов высот смежных пролетов промышленных зданий; комбинированным, т. е. сочетающим одновременно боковое и верхнее.

Искусственное освещение осуществляется при помощи электрических светильников различного типа с лампами накаливания, с разнообразными газоразрядными лампами, в том числе с люминесцентными и пр. Различают две системы искусственного освещения производственных зданий: общую и комбинированную. При комбинированном освещении, кроме общего, дающего свет по всей площади помещения, устраивают дополнительное на рабочих местах при помощи местных светильников.

С овмещенная

(интегральная) система освещенияпредусматривает

освещение рабочих мест одновременно

естественным и искусственным светом.

Оценивая естественное и искусственное

освещение, можно отметить, что величина

освещенности рабочих мест при

естественном освещении не постоянна.

Она меняется в соответствии со

временем года и суток, зависит от

состояния атмосферы (наличия

облачности) и пр. Искусственное освещение

обеспечивает ровную и постоянную

освещенность на рабочих местах.

овмещенная

(интегральная) система освещенияпредусматривает

освещение рабочих мест одновременно

естественным и искусственным светом.

Оценивая естественное и искусственное

освещение, можно отметить, что величина

освещенности рабочих мест при

естественном освещении не постоянна.

Она меняется в соответствии со

временем года и суток, зависит от

состояния атмосферы (наличия

облачности) и пр. Искусственное освещение

обеспечивает ровную и постоянную

освещенность на рабочих местах.

Возникающий при работе технологического и инженерного оборудования шум - серьезная производственная вредность. Известно, что если шумна 15-20 дБ превышает допустимые значения, производительность труда снижается на 10-20%, увеличивается производственный травматизм, появляются профессиональные заболевания.

Производственные шумы классифицируют по следующим признакам: по природе возникновения, по характеру спектра, по распределению уровней шума по времени и по уровням звукового давления.

По природе возникновения наиболее распространенные в производственных зданиях шумы механического происхождения, возникающие при работе машин и механизмов (излучение звука происходит за счет вибрации), и аэродинамические, сопровождающие работу двигателей внутреннего сгорания, воздуходувок, вентиляторов, компрессоров (излучение звука происходит при движении газа или жидкости за счет пульсации).

По характеру спектра шумы бывают широкополосными и тональными. Широкополосный - это шум с непрерывным спектром шириной более одной октавы; тональный - шум, в спектре которого имеются выраженные дискретные тона. Кроме того, шумы в зависимости от распределения уровней звукового давления в спектре подразделяют на четыре группы: низкочастотные с преобладанием максимальных значений на частотах20-250 Гц; среднечастотные 500 - 1000 Гц; с плоским спектром 63 - 8000 Гц и высокочастотные 1000 - 8000 Гц . Наиболее неприятный для слуха человека шум с наибольшими уровнями звукового давления в области частот 500 – 3000 Гц.

На предприятиях важным мероприятием борьбы с шумом является его нормирование. Техническое нормирование шума - это система ограничений характеристик машин, оборудования, строительных и других объектов, конечный итог которой - выполнение санитарно-гигиенического нормирования. В отличие от санитарных норм ввести единые технические нормы для всех типов машин не представляется возможным, так как эти нормы устанавливают с учетом конкретных технических характеристик.

Защита от производственного шума - сложная техническая проблема, усугубляемая тем, что цеха современных промышленных предприятий имеют большие производственные площади, насыщенные разнообразным технологическим оборудованием, создающим высокие уровни шума и обслуживаемые большим числом рабочих.

Мероприятия по защите от шума эффективны, если их разрабатывают на стадии проектирования промышленного предприятия и основывают на акустических расчетах, в результате которых определяют ожидаемые уровни шума и необходимые меры по его снижению.

Как известно, звуковое поле в помещении определяется видом и расположением источников звука внутри помещения, а также характеристиками ограничивающих его поверхностей. Если в помещении работают источники шума (станки, рабочее оборудование, агрегаты, машины), то в точку приема - ухо человека – попадают два вида звуковых волн – прямой звук, идущий непосредственно от источника , и отраженный от поверхности помещения.

В случае, когда в помещении работают несколько источников шума, уровни звукового давления в расчетной точке определяют отдельно для каждого источника, а затем их суммируют. Теоретические и практические аспекты расчета и оценки формирования звуковых полей в производственных помещениях сложная задача.

Защита от шума в производственных помещениях ведется в двух направлениях: снижение шума за счет мероприятий, проводимых в самом источнике шума, и снижение шума архитектурно-планировочными и строительно-акустическими методами. Наиболее радикален первый путь. При этом снижения шума достигают изменением производственного процесса, например, заменой ударных процессов безударными, правильной эксплуатацией рабочего оборудования и многим другим. Однако не всегда снижение шума возможно достичь таким путем. В этом случае защита рабочих от шума ведется архитектурно- планировочнымии строительно-акустическими методами, посредством звукоизоляции источников воздушного шума или группы людей, звукопоглощения и отражения звуковой энергии на пути ее распространения и виброизоляции технологического оборудования.

Вибрации воздействуют при определенных частотах и амплитудах колебаний на конструкции промышленного здания, возникая от работы производственного оборудования, вызывая при этом шум и сотрясения. Если частота вибраций конструкций и оборудования совпадает, возникает явление резонанса, при котором возрастают не только шум, но и колебания, что в отдельных случаях может привести к серьезным повреждениям конструкций.

Воздействие вибраций на человека во всех отношениях крайне вредно. Для того чтобы устранить вибрации, улучшают конструктивные характеристики оборудования (устраняют перекосы и зазоры, центриру ют части машины, производят балансировку вращающихся элементов и т. д.), а также устраивают виброизоляцию.

Виброизоляцию под машины и оборудование выполняют в виде специальных оснований, которые располагают между агрегатом и фундаментом или другой конструкцией здания. Виброизолирующее основапние состоит из рамы или плиты и виброизоляторов (амортизаторов), устраиваемых в виде специальных пружин, резиновых или цельнометаллических прокладок..