_Статьи / 24. ст_Жизнен.пространство-фактор формир-я менталитета

.pdf

№ 3 - 2009 г. 22.00.00 социологические науки

УДК 316.334.3(470)

ЖИЗНЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО МЕНТАЛИТЕТА

В.О. Евсеев

Российский государственный социальный университет (г. Москва)

Целью данной работы является дальнейшее практическое развитие теории виталистской социологии жизненных сил, основоположником которой является д.с.н. Григорьев С.И. В рамках этой теории получены практические зависимости влияния факторов жизненного пространства на характеристики национального менталитета, а его, в свою очередь, на результаты жизнедеятельности. Зависимости получены на базе статистической и социологической информации России и ведущих мировых стран.

Ключевые слова: национальный менталитет, виталистская социология, факторы жизненного пространства, результаты жизнедеятельности, конкурентоспособность, олимпиада в Ванкувере (Канада)

Евсеев Вадим Олегович - д-р экономич. наук, доцент кафедры семейной, гендерной политики и ювенологии, Российский государственный социальный университет, г. Москва, e-mail: manrus@mail.ru

Менталитет того или иного народа – это совокупность нормативных уровней образцов поведения, привычек и установок в осмыслении событий, которые носителями другого менталитета не воспринимаются как ценностные и обязательные. Менталитет – это определенные поведенческие образцы и эмоциональные реакции, которые определяются национальным образом видения мира, характерным для народа или народов, объединенных единым историческим прошлым, единой культурной традицией, проживающих, как правило, на одной территории. Менталитет становится видимым и ощутимым только по оценочным результатам, при сравнении с аналогичными результатами полученными носителями других ментальностей.

Менталитет (фр. Mentalite) – образ мышления, мировосприятия, духовной настроенности, присущие индивиду или группе, который предшествует определѐнной деятельности. Менталитет – мировоззренческая матрица картины окружающего мира в сознании человека и адекватность его поведения в нѐм, это норма представления мира вокруг себя и себя в нѐм. Черты менталитета характеризуются категорийными парами, к примеру, – интуитивизм, прагматизм, рационализм, конструктивизм, либерализм, цинизм, упорство, упрямство, любознательность, апатичность, терпимость и т. д.

Выделяют три структурных компонента ментальности: 1) эмоциональный (эмотивный); 2) когнитивный (вербальный); 3) поведенческий (конативный). Эмоциональный компонент включает: 1) эмоциональные состояния, предшествующие организации вербального и поведенческого компонентов; 2) переживания, связанные с наиболее важными вербальными элементами.

Вербальный компонент включает: 1) знания об объектах и ситуациях жизнедеятельности; 2) механизмы получения, приобретения и передаче знаний о жизненных ценностях, жизненном опыте, жизненном пространстве.

Поведенческий компонент включает: 1) наборы, механизмы, технологии действий по достижению или защите этнических ценностей, ценностных ориентаций и установок, в контексте и привязке к потребительским ценностям, внутренним и внешним ресурсам жизнеобеспечения.

Аксиомой является утверждение, что развитие национального менталитета нации всегда связанно с развитием и увеличением еѐ жизненных сил. Понятие жизненная сила ещѐ недостаточно систематизировано и формализовано, в настоящее время этой проблемой занимается новое научное направление: виталистская социология, опирающаяся на формирующуюся социологическую концепцию жизненных сил человека. Возглавляет это научное направление д-р социол. наук, член-корреспондент РАО С. И. Григорьев [1, 2].

Воснове виталистско-ориентированной теории лежит понятие «жизненные силы»

и«жизненное пространство» человека как биологического и социального существа, который формируется, развивается, самореализуется и находит себе применение в рамках социальных, общественных, производственных и семейных отношениях. Жизненные силы человека понимаются в качестве его способности к воспроизводству и осуществлению жизни как биологического и социального существа, способности к эффективному удовлетворению потребностей поддержания жизнеобеспечения и деятельного существования во всех сферах жизни общества. Жизненное пространство человека понимается как единство экологического, территориально-географического, социокультурного, экономического, политического, исторического и социально-бытового пространства среды обитания.

Целостность осмысления проблем человека в виталистски-ориентированных моделях теории его развития и применения, обеспечивается прежде всего тем, что они учитывают характер взаимодействия жизненных сил и жизненного пространства бытия человека, воспроизводства и совершенствования его деятельности как психологически и биологически социального существа, т.е. с учѐтом его ментальности и факторов еѐ формирования.

В своей работе «Социология управления и системная социология: сравнительный анализ» [3], д-р философ. наук А. А. Давыдов рассмотрел вопросы организационных культур в контексте определѐнных национальных характеристик.

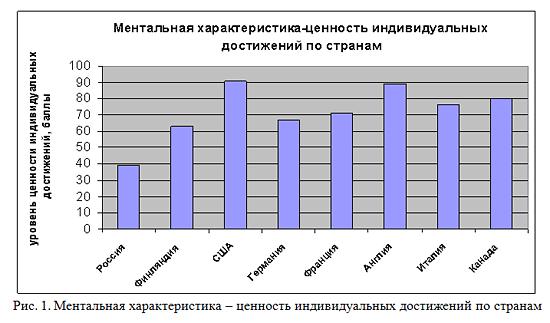

На рис.1 представлена построенная автором гистограмма ментальной характеристики – ценность индивидуальных достижений – Individualism (IDV), из которой видно еѐ различный уровень в различных странах мира.

В контексте теории жизненных сил, эта ментальная характеристика формируется в определѐнном жизненном пространстве, факторы которого и определяют величину еѐ национального уровня.

Системный анализ категории «Жизненное пространство» показал, что оно включает и макро и микро факторы: начиная от характеристик правительства, проводимых социальных политик и т.п., кончая наиболее характерными личными национальными пристрастиями.

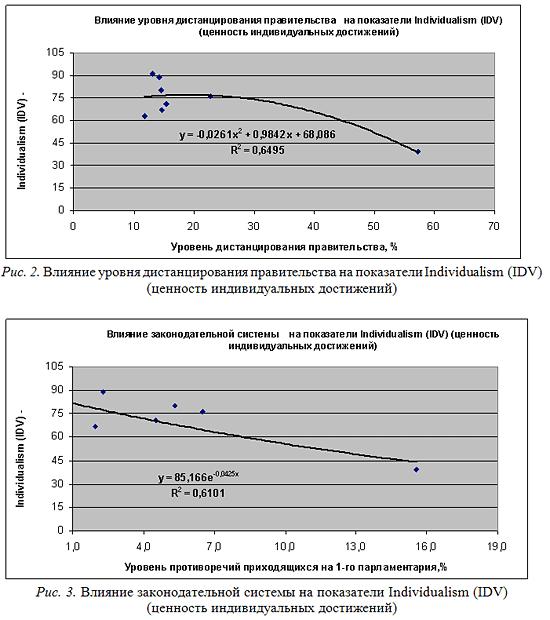

На рис. 2 и 3 представлены зависимости влияния законодательной и исполнительной власти на ментальную характеристику – ценность индивидуальных достижений.

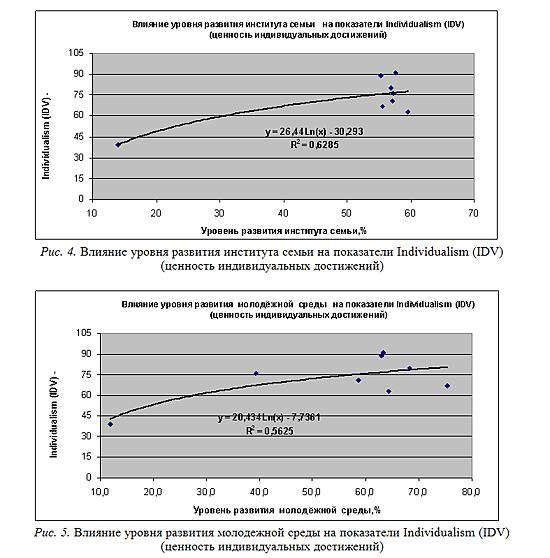

На рис. 4 и 5 представлены зависимости влияния семейной и молодѐжной политики на ментальный показатель – ценность индивидуальных достижений. Из рисунков видно, что чем меньше уровень развития института семьи и чем меньше уровень развития молодѐжной политики, тем меньше показатель ценности индивидуальных достижений.

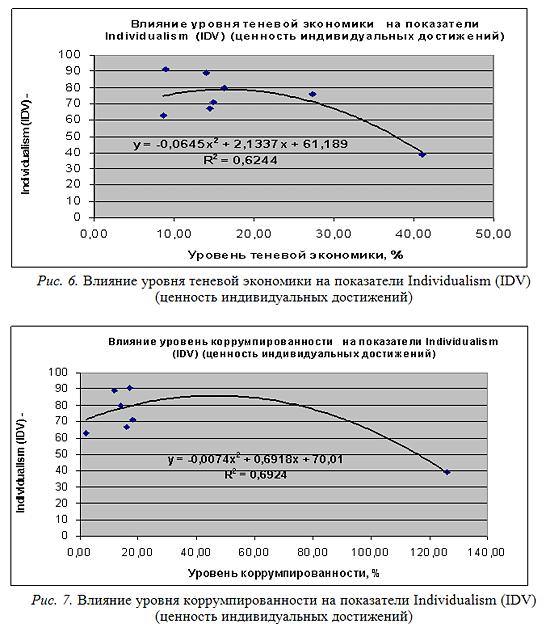

На рис. 6 и 7 представлены зависимости влияния уровня теневой экономики и уровня коррумпированности на показатель ценности индивидуальных достижений. Повышение уровня теневой экономики и уровня коррумпированности приводит к резкому снижению показателя ценности индивидуальных достижений.

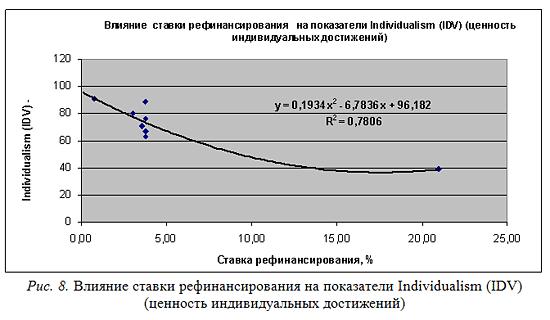

На рис. 8 показано влияние одной из характеристик кредитно-финансовой сферы: ставка рефинансирования на рассматриваемый показатель. Полученная зависимость также подтвердила однозначную обратную связь: повышение ставки рефинансирования приводит к снижению уровня ценности индивидуальных достижений.

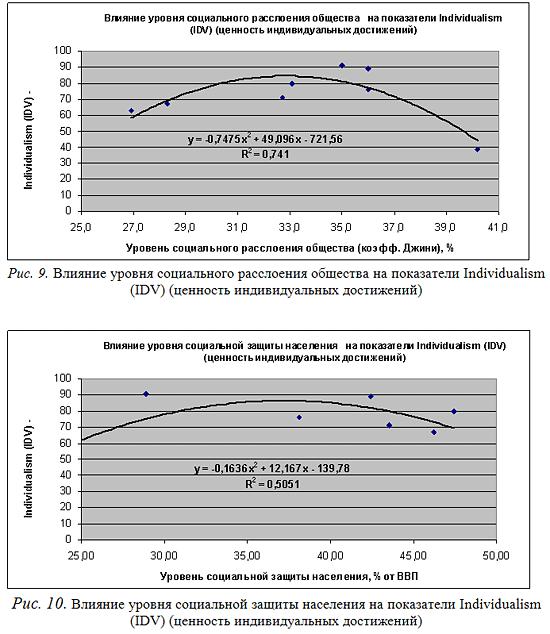

На рис. 9 и 10 приведены зависимости влияния уровня социального расслоения общества и уровня социальной защиты населения (в % от ВВП) на показатель ценности индивидуальных достижений.

Эти зависимости примечательны тем, что там есть точки перегиба, т.е. есть зона оптимальных значений.

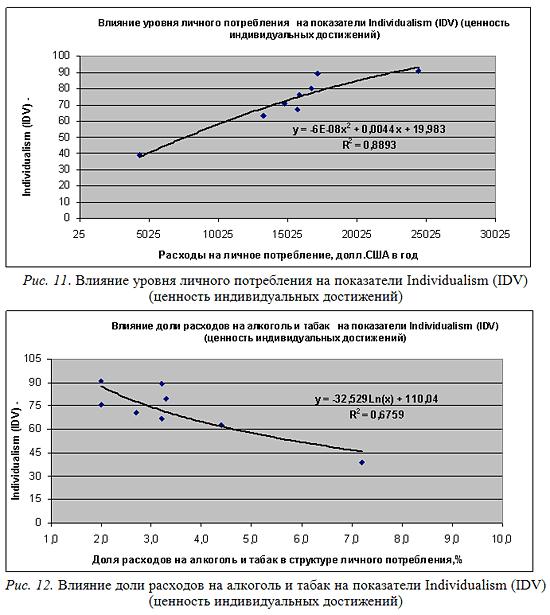

На рис. 11 и 12 приведены зависимости, относящиеся к личному уровню: расходы на личное потребление и доля расходов на алкоголь и табак в структуре личного потребления. Из рисунков видно, что имеется высокая степень их корреляции с показателем – ценность индивидуальных достижений, который в одном случае растѐт (рис. 11), а в другом случае (рис. 12) имеет тенденцию к снижению.

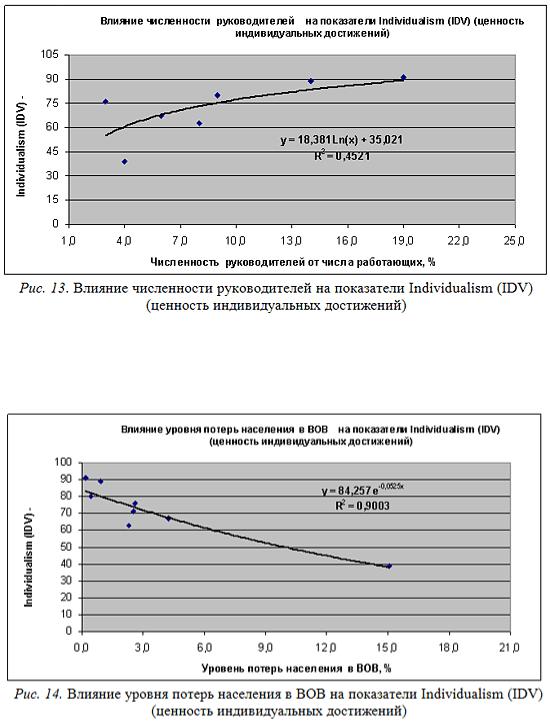

На рис. 13 приведена прямо пропорциональная зависимость между численностью руководителей от числа работающих и показателем ценности индивидуальных достижений.

На рис. 14 показана взаимосвязь между историческим событием, которое связанно с изменением количественных и качественных характеристик населения стран, участниц второй мировой войны.

Резюмируя выше приведѐнные исследования, можно отметить, что они подтвердили теорию профессора С. И. Григорьева о влиянии характеристик жизненного пространства на ментальные характеристики населения.

Вместе с тем, встаѐт ещѐ очень важный вопрос: на что может рассчитывать нация с определѐнными ментальными характеристиками. Определѐнные ответы приведены на рис. 15–19.