Эйдемиллер Э.Г., Детская психиатрия

.pdfОбщая психопатология детей и подростков • 251

— изменение психических функций (внимания, мышления, произвольной деятельности и других).

Эти изменения позволяют организму формировать адекватные поведен ческие реакции, способствующие сохранению гомеостаза.

Об эмоциях, испытываемых человеком, косвенно можно судить по его позам, жестикуляции, мимике, интонациях и скорости речи, вегетативных про явлениях (гиперемия или бледность кожи, гипергидроз, частота дыхания и сердечных сокращений и пр.).

Виды эмоций

Эмоции, возникающие при удовлетворении потребностей, сопровождают ся приятными ощущениями и называются положительными. К ним отно сятся спокойствие, надежда, радость, веселье, восторг, любовь, счастье и другие.

Если потребности не удовлетворяются, возникают неприятные ощущения и отрицательные эмоции. К ним относятся: тревога, страх, отчаяние, тоска, печаль, грусть, гнев, ненависть, горе и другие. П. В. Симонов (1964) показал, что отрицательные или положительные эмоции возникают также в связи с на личием или отсутствием информации о возможности удовлетворения потреб ностей.

И положительные, и отрицательные эмоции человек испытывает в нор ме. Патологическими они становятся, если неадекватно отражают степень удовлетворения или неудовлетворения потребностей человека.

Широко распространено деление нормальных эмоций человека по интен сивности и длительности их выражения, представленное в табл. 10.

Настроение — это базовая, фоновая эмоция, отражающая обыденную жизнь. Нормальное, ровное, хорошее настроение называется эйтимией (греч. euthymia: eu — хорошо, правильно; thymos — настроение). Нормальное настроение может быть хорошим, отражающим состояние психологического и соматического комфорта человека, может быть плохим.

Аффект (лат. affectus — переживание). Физиологический аффект — адекватная короткая эмоция, возникающая в виде адекватной реакции на экстраординарную ситуацию. Аффект может быть отрицательным (напри мер, горе при известии о смерти близкого человека, гнев при оскорблении), проявляется горестными возгласами, плачем. Бывает аффект положительный в виде реакции на радостное сообщение. При этом возникает двигательное оживление, радостные возгласы, смех, иногда «слезы радости». Физиологи ческий аффект длится недолго и не сопровождается помрачением сознания, амнезией.

Страсть — сильное и стойкое эмоциональное проявление, часто свя занное с наличием доминирующей идеи (любовной, политической, творчес кой и т. д.).

Экстаз (греч. ekstasis — исступление, восхищение). Физиологический экстаз (творческий, любовный) длится очень короткое время, характеризу-

252 • Глава 8

Таблица 10

Деление эмоций по интенсивности и длительности

Название эмоции |

Интенсивность эмоции |

Длительность эмоции |

Настроение |

умеренная |

продолжительная |

Аффект |

бурная |

кратковременная |

Страсть |

выраженная |

длительная |

Экстаз |

очень бурная |

очень кратковременная |

ется воодушевлением, восторгом, переживанием счастья. Протекает, как пра вило, с легким сужением сознания.

Также принято делить эмоции на низшие и высшие.

Низшие эмоции появляются при удовлетворении или неудовлетворении физиологических потребностей (голода, жажды и т.п.). В связи с этим иног да их еще называют биологическими.

Высшие эмоции также называют чувствами. Они связаны с удовлетво рением или неудовлетворением познавательных, духовных, социальных, эс тетических и т.п. потребностей.

Развитие эмоций

Формирование эмоций в онтогенезе соответствует усложнению потребно стей и особенностей их удовлетворения в разные возрастные периоды.

Вопрос о том, испытывает ли эмоции плод в утробе матери, остается от крытым. Физиологические изменения, происходящие в организме беремен ной при переживании ею положительных и отрицательных эмоций, отража ются и на состоянии плода. На основании этого большинство исследовате лей предполагают наличие у плода примитивных эмоциональных реакций, аналогичных по знаку материнским эмоциям.

О. Rank (1924), St. Grof (1985) и другие считали, что в утробе матери, защищенный от вредных воздействий, пассивно получая все необходимое для жизнедеятельности, плод находится в состоянии блаженства, «в раю». Про цесс рождения, сопровождающийся сильными болевыми ощущениями, угро зой жизни, резким изменением привычной и безопасной среды обитания на новую, незнакомую вызывает у ребенка бурные эмоции. О. Rank (1924) называет их «первичным страхом», К. Homey — (1930) «базалъной тре вогой». И страх, и тревога — эмоциональные реакции на опасность, однако их следует различать. Страх — это эмоциональная реакция на конкретную опасность, а тревога — на предполагаемую, ожидаемую. Эмоции новорож денного, не понимающего, что с ним произошло, что его ждет дальше, пра вильнее квалифицировать как тревогу.

У новорожденных отмечаются лишь малодифференцированные рудимен тарные проявления эмоций в виде элементарных реакций на испытываемые состояния комфорта или дискомфорта. Удовлетворение или неудовлетворе ние своих потребностей младенец еще не связывает с тем или иным объектом.

Общая психопатология детей и подростков • 253

D. W. Winnicott отмечал, что «...на ранних ступенях эмоционального развития, пока чувства еще не упорядочены, пока еще нет того, что можно назвать «автономным ego», ребенок испытывает огромную тревогу... Эмоци ональные страдания на этой ступени сродни панике, непереносимой муке» (I960). Успешность избавления от этой «муки», развития аффективной сфе ры ребенка D. W. Winnicott связывал с особенностями комплекса заботы о малыше, проявляемой, прежде всего, его матерью, а также другими члена ми семьи, специалистами, занимающимися им. D. W. Winnicott назвал этот комплекс холдингом (греч. holos — целостный). В первые недели и месяцы жизни, считает D. W. Winnicott, ребенок не знает чувства обиды, но если его «обижают», то это не проходит бесследно. Последствия обнаруживаются в бо лее старшем возрасте в виде «чувства небезопасности». Повышенная тревож ность взрослого человека нередко связана с проблемами в младенческом возрасте. Желанные дети, имеющие заботливую мать, гармоничную семью (хороший холдинг), хорошо и быстро эмоционально развиваются. При не удовлетворительном холдинге психическое развитие ребенка протекает под знаком «примитивного хаоса чувств, первичного страдания» и будет «искрив ленным и задержанным».

Постепенно эмоциональные реакции младенцев на дискомфорт и возвра щение комфорта начинают связываться им с потребностью взаимодействия с матерью (или лицом, ее заменяющим). У двухмесячного малыша уже одно только появление матери может вызвать довольную улыбку. Постепенно формируется способность реагировать на ее мимику, индуцировать эмоции матери, воспринимая сигналы ее отношения к различным объектам, давая на них эмоциональные аналогичные реакции.

В 6-7 месяцев он оживляется при виде ярких игрушек. На лице семи месячного ребенка можно прочитать удивление, гнев, появление незнакомого может вызвать у него гримасу страха. В 8-10 месяцев ребенок дает поло жительные эмоциональные реакции на появление сверстников. После года уже выражено эмоционально дифференцированное отношение к окружа ющим предметам и явлениям, ребенок знает, что «можно», а что «нельзя». В этом же возрасте возникает способность к сопереживанию: тревогу и слезы может вызвать у ребенка плач сверстника. Примерно с полутора лет ребенок старается заслужить одобрение и избегать порицания значимых взрослых людей, способен испытывать чувство стыда. У двухлетних детей, как правило, уже хорошо сформированы симпатии и антипатии по отно шению к некоторым людям, игрушкам, одежде, пище. С двух лет ребенок начинает гордиться своими умениями и навыками («как большой ем», «умею включать свет», «сам надеваю колготки» и т. п.). В этом возрасте у ребенка, посещающего детские дошкольные учреждения и принимающего участие в коллективных играх, начинают формироваться общественные чувства.

До трехлетнего возраста эмоции, возникающие у ребенка, импульсивны, носят в основном биологический характер, отличаются выраженным соматовегетативным компонентом. Развитие речи, мышления, самосознания способ-

254 • Глава 8

ствуют дифференциации, усложнению его эмоциональных реакций. На чет вертом году жизни чувство гордости у него вызывают качество умений и навыков («съел первый», «быстро оделся»). Оценка своих достижений и со ответствующие эмоции ребенка во многом зависят от отношения к нему и оценки его достижений взрослыми. От них же зависят сроки появления у ре бенка способности эмоционально реагировать на явления природы, произве дения искусства, проявлять чувство юмора. Примерно с 4 лет дети способны скрывать и сдерживать свои эмоции, произвольно выражать их с помощью мимики и пантомимики.

Кконцу дошкольного возраста ребенок переживает все больше высших эмоций, у него развивается способность к эмоциональному предвосхищению.

К10-12 годам испытываемые ребенком высшие и низшие эмоции встре чаются с приблизительно одинаковой частотой.

В подростковом возрасте уже представлен почти весь арсенал высших эмоций (чувств), однако свое окончательное оформление они получают по зднее. Только к 20-25 годам эмоции можно считать зрелыми.

Кособенностям эмоциональных проявлений в детском возрасте относятся:

—элементарность;

—преобладание положительных эмоций;

—повышенная эмоциональная лабильность;

—выраженность соматовегетативного компонента в проявлениях эмоций.

Расстройства эмоции

Классификация эмоциональных расстройств весьма затруднена. Во мно гом это связано с тем, что эмоции делятся на положительные и отрицатель ные. В связи с этим отмечается несоответствие этимологии традиционно при меняемых терминов с их содержанием. Так, приставки «гипер» и «гипо» обычно отражают количественные болезненные изменения. В случае с аф фективными расстройствами эти приставки лишь указывают на качествен ные особенности настроения, возникающего при удовлетворении или неудов летворении потребностей, а не на интенсивность эмоционального фона, ко торая может варьировать. Так, термин «гипотимия» понимается как сни женное настроение, но отнюдь не как количественное снижение эмоций. Ведь депрессивный больной испытывает массу очень сильных эмоций, его эмоциональную жизнь никак нельзя назвать обедненной. В свете этих рас суждений парадоксальным представляется широко применяемый термин «апатическая депрессия», составленный из двух взаимоисключающих поня тий: «апатия» — отсутствие эмоций, «депрессия» — буря отрицательных эмоций. По-видимому, термин «апатия» некорректно применяется в данных случаях для передачи таких особенностей депрессивного больного, как его адинамия, ослабление побуждений, что свидетельствует о нарастающей гипобулии, но никак не об апатии. Патологическое максимальное усиление и положительных, и отрицательных эмоций может приводить к схожим со стояниям — к меланхолическому и к маниакальному раптусам.

Общая психопатология детей и подростков • 255

Другая трудность заключается в том, что целый ряд терминов использу ется как для обозначения нормальных, физиологических эмоциональных проявлений психически здоровых людей, так и аффективных расстройств. Принято различать аффект и патологический аффект, добавляя в случае не обходимости обозначения отклонения от нормы прилагательное «патологичес кий», В отношении других эмоций это делается не всегда. А между тем, очень важно отличать тревогу, страх, которые часто испытывает любой психически здоровый человек, от патологической тревоги и патологического страха, нали чие которых указывает на невротическое или психотическое расстройство.

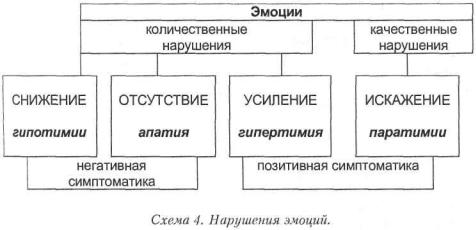

Так как базовой, фоновой эмоцией является настроение, именно его изме нения традиционно положены в основу классификации нарушений эмоций или, как их еще называют, аффективных расстройств. Стойкое болезненное чрезмерно выраженное настроение может приводить к изменению других психических функций человека, в связи с чем будет меняться его поведение, нарушаться адаптация. Настроение может быть болезненно приподнято, мо жет снижаться и, наконец, может почти отсутствовать. Усиление, снижение и отсутствие настроения являются количественными нарушениями эмоций. Отмечаются также качественные нарушения эмоций в виде их болезненных искажений. Эти аффективные нарушения, связанные не столько с измене нием интенсивности, сколько с появлением нового качества эмоции, с возник новением ее на неадекватный стимул, мы будем относить к качественным на рушениям эмоций. Они, разумеется, протекают на определенном повышен ном или пониженном фоне настроения, однако этот фон не является опреде ляющим, нередко вторичен.

Нарушения эмоций представлены на схеме 4.

Кколичественным расстройствам эмоций относятся:

—гипертимия (греч. hyperthymia: hyper — приставка, означающая увеличение; thymos — настроение);

—гипотимия (греч. hypothymia: hypo — приставка, означающая сни жение; thymos — настроение);

256 • Глава 8

— апатия (греч. apathia: apatheia — бесчувственность). Качественные нарушения эмоций объединяются под термином паратимии

(греч. parathymia: para — приставка, означающая несоответствие; thymos — настроение). Если при гипертимиях и гипотимиях происходит патологичес кое изменение интенсивности настроения, то при паратимии отмечается несо ответствие характера эмоциональных проявлений вызвавшей их причине.

Расстройства эмоциональной сферы у детей характеризуются:

—рудиментарностью;

—атипичностью;

—проявлением эмоциональных нарушений в виде так называемых эк вивалентов (в основном поведенческих, соматовегетативных).

Эти особенности определяют трудности диагностики аффективных на рушений, частые расхождения интерпретации и взглядов разных специали стов на происхождение и типологию симптоматики эмоциональных рас стройств у детей и подростков.

Количественные расстройства эмоций

Как уже указывалось, в норме эмоциональный фон у детей несколько по вышен. Это затрудняет выявление у них гипертимий. Показателем патоло гически повышенного настроения служат его немотивированность, беспред метность, нарушения адаптации ребенка, связанные, прежде всего, с изменен ным поведением.

К гипертимиям относятся: эйфория, гипоманиакальные и маниакальные состояния, экзальтированность, патологический экстаз, мория.

Эйфория (греч. euphoria: eu — хорошо, правильно; phero — переносить) встречается у детей довольно часто. Она характеризуется повышенным без существенных на то причин настроением, благодушием, беспечностью, отсут ствием инициативы. Ускорения мышления, повышенного стремления к дея тельности при этом не обнаруживается. Эйфория может быть первым про явлением дебюта или обострения психического заболевания.

Эйфория встречается у детей с органическим поражением головного мозга, в частности при некоторых формах энцефалопатии, олигофрении, иногда при дебютах шизофрении, при некоторых нарушениях личности. Возникновение эйфории может быть следствием применения токсических или наркотичес ких веществ.

Умаленьких детей проявлениями эйфории могут быть бесцельная дви гательная расторможенность, повышенная отвлекаемость, инверсии сна, склонность к мастурбации. Эйфория у них может стремительно сменить ся гипотимией.

Устарших дошкольников, младших школьников появление эйфории со провождается изменением рисунка поведения. У ребенка появляются не от мечаемые у него ранее суетливость, многоречивость, непослушание на фоне веселого, беспечного настроения. Дети становятся неаккуратными, безответ ственными, забывают о своих обязанностях, о данных им поручениях, что может неверно расцениваться как ухудшение памяти. Работоспособность и

Общая психопатология детей и подростков • 257

успеваемость у них снижаются. При органическом поражении головного мозга эйфория детей не только не сочетается с ускорением мышления, но может со провождаться персеверациями, то есть застреванием больных на какой-либо одной мысли с монотонным повторением ее или с назойливым повторением одного и того же вопроса.

Эйфория у детей препубертатного и пубертатного возраста помимо при поднятого, беспечного настроения обнаруживает себя повышенной двигатель ной активностью, хвастливостью, бесцеремонностью, отсутствием чувства ди станции по отношению ко взрослым.

Эйфория может быть ведущим симптомом гипертимного типа акцентуа ции характера. Такие подростки считают себя общительными, приветливы ми и открытыми, имеют завышенную самооценку. Они отмечают преобла дающий повышенный фон настроения, легкое отношение к жизненным не взгодам. В качестве собственных недостатков приводят неусидчивость, нетер пеливость, необязательность.

Во многом именно эйфория определяет клинику таких типов конститу ционных психопатий и психопатических развитии у подростков, как гипер- тимно-неустойчивый, гипертимно-истероидный, гипертимно-эксплозивный [А. Е. Личко,1985].

Гипертимно-неустойчивых подростков отличает оптимизм, склонность к авантюризму, стремление к лидерству. Гедонистическая мотивация произ вольной деятельности приводит часто к постоянной жажде развлечений, ман кированию школьными занятиями, алкоголизации, сексуальным эксцессам, и как результат — к конфликтам с родителями и учителями. Гипертимнонеустойчивый тип является наиболее часто встречаемым.

Гипертимно-истериодный тип обнаруживает склонность к фантазиям, хва стовству, демонстративности. Прочность привязанности к окружающим опре деляется признанием или непризнанием первенства. Эйфория является у этих подростков основным фоном настроения, не исчезающим даже при демонст рации ими отрицательным эмоций, например, при суицидальном шантаже.

Гипертимно-эксплозивный тип характеризуются появлением эйфории после аффективных вспышек раздражения и агрессии. После бурно пере житой отрицательной эмоции мир снова представляется доброжелательным и радует таких подростков. Они легко прощают настоящие и мнимые оби ды, поддерживают хорошие отношения с теми, кого совсем недавно считали «врагами». В формировании этого типа психопатии большую роль играют черепно-мозговые травмы.

С целью вызвать эйфорию дети и подростки используют летучие токси ческие органические вещества (клей «Момент», растворители, пятновыводи тели, нитрокраски и т. п.). При этом возникают также полиморфные пси хические расстройства, но ведущим симптомом является эйфория.

Употребление алкоголя — наиболее часто встречающийся способ вызвать эйфорию. Состояние эйфории, напоминающее состояние алкогольного опья нения, появляется в первой стадии при курении гашиша (марихуаны, анаши, плана, гонши, банга, хараса и т. п.), сменяясь затем торможением. Наркоти-

258 • Глава 8

ческое опьянение кодеином также имеет внешнее сходство с алкогольным, наступает волнообразно. Употребление опия, его алкалоидов, морфия, геро ина дает вначале седативный эффект, а затем вводит в состояние «нирваны», продолжающееся до четырех часов и характеризующееся эйфорией. При злоупотреблении барбитуратами эйфория наступает только на начальных этапах болезни, позднее сменяясь неустойчивым настроением, раздражитель ностью, заторможенностью. К эйфории на более поздних этапах наркотиза ции, сменяемой дисфорией, приводит и прием бензодиазепинов. Первая фаза опьянения цикл од ол ом характеризуется эйфорией, напоминающей алкоголь ную, длящейся 20-30 минут. При первых приемах эфедрона острое нарко тическое опьянение, проявляющееся в эйфории и сексуальном возбуждении, длятся около 7-8 часов. Вызывают эйфорию амфетамины, кокаин, чифир. Таким образом, эйфория является важным симптомом при многих формах химической зависимости у детей и подростков.

Мория (греч. moria — глупость) — повышенное настроение, сопровож дающееся дурашливостью, склонностью к плоским, циничным шуткам и не лепым шалостям. Мория довольно часто встречается в детском и подростко вом возрасте. Характерно сочетание мории с интеллектуальным снижением, расторможенностью влечений. Веселье больного не заражает, а шокирует и тревожит окружающих, вызывает раздражение и жалость.

L. Bruns и P. Jastrowitz (1888) описали морию, как «слабоумие со сво еобразным веселым возбуждением» при органическом поражении лобно-ба- зальных и лобно-медиальных отделов головного мозга (синдром БрунсаЯстровица).

Мория определяет клиническую картину мориоподобного варианта ато нической формы общего психического недоразвития. Умственная отсталость таких детей имеет в качестве фона приподнятое благодушное настроение, развязность, дурашливость, многоречивость. От детской шизофрении это па тологическое состояние позволяют отличить резко замедленный с рождения темп психического развития, отсутствие продуктивной психотической симп томатики и процессуальной прогредиентности [Исаев Д. Н., 1982].

У детей дошкольного возраста, страдающих шизофренией, также могут отмечаться симптомы мории. При этом настроение у них повышается, что не препятствует легкому возникновению страхов. Дети становятся дурашливыми, во всем выискивают «смешное», беспрестанно задают вопросы, касающиеся половых отношений, начинают сквернословить.

В пубертатном периоде мория иногда служит эмоциональным фоном при гебоидном состоянии, возникающем при шизофрении и характеризующимся патологическим заострением и преувеличением психологических черт, при сущих юношескому возрасту. При аффективно-гебоидном варианте гебоидного состояния дисфория, проявляющаяся крайней раздражительностью, злоб ностью и нарастающей враждебностью к наиболее близким и любимым ра нее людям (феномен «семейной ненависти»), сменяется морией в виде цинич ного шутовства, грубых шуток, игнорирования ситуации [Пантелеева Г. П., 1986]. В качестве примера можно привести случай Димы П., 15 лет.

Общая психопатология детей и подростков • 259

Пример. В девятый класс он поступил в другую школу с математичес ким уклоном, расположенную неподалеку от дома его бабушки. Она очень любила внука и настояла, чтобы он переехал жить к ней в хорошую двух комнатную квартиру. Прошло несколько месяцев, и мальчик сильно изменился. Успеваемость в школе у него резко понизилась. Родители долго не могли поверить, что их сын начал сквернословить, издевался над бабушкой, посто янно приставая к ней, требуя, чтобы она рассказывала ему о своем опыте по ловой жизни. Не стеснясь ее, он ходил по квартире голым, онанировал, пре кратил пользоваться туалетом, справляя свою нужду прямо на пол в комна те. Все эти действия он сопровождал веселым смехом, прибаутками. Свои поступки объяснял просто: «Это я так шучу!».

Гипомаииакалъпые и маниакальные состояния (греч. mania — безу мие, страсть) отличаются друг от друга выраженностью. При гипоманиакальном состоянии, в отличие от эйфории, отмечается умеренное ускорение мыш ления, улучшение памяти. Работоспособность при этом может возрастать. При маниакальном состоянии мышление становится настолько стремительным, что работоспособность резко снижается. Э. Крепелин считал, что маниакальное повышение настроения является основным симптомом маниакального синд рома, включающего в себя также ускорение мышления, речевую и двигатель ную расторможенность [Kraepeilin E., 1896].

Маниакальные и гипоманиакальные состояния у детей и подростков, как правило, протекают атипично. Они встречаются в рамках циклотимии, различ ных вариантов течения шизофрении [Иовчук Н. М., 1981], реже при острых экзогенных психозах. Только у старших подростков отмечаются типичные «солнечные мании», при которых веселье больных безоблачно и заразительно.

Удетей из группы повышенного риска заболевания шизофренией гипома ниакальные проявления могут отмечаться уже на первых годах жизни, хотя случается это нечасто [Козловская Г. В., 1999]. При этом на фоне повышен ного настроения возникают двигательные нарушения в виде расторможенности, стереотипии, гримас. Внимание неустойчиво. Отмечается инверсия сна. Возможно повышение пищевого влечения в виде булемии и полового, прояв ляющегося онанизмом.

Удетей дошкольного и младшего школьного возраста о гипоманиакальном состоянии можно говорить лишь при сочетании монотонно повышенно го настроения с быстрой переключаемостыо внимания, с расторможенностью влечений, с переоценкой своих физических и интеллектуальных способнос тей, с утратой чувства дистанции по отношению ко взрослым и со связанны ми с этим грубыми нарушениями поведения [Сухарева Г. Е., 1955]. Несмот ря на хорошие способности, успеваемость их резко падает, при чем это не вы зывает у них огорчения. Дружелюбное отношение к сверстникам сочетается

сповышенной конфликтностью.

При выраженном маниакальном состоянии больные становятся назойли выми, расторможенными, хвастливыми. Быстрое возникновение ассоциаций приводит к тому, что мышление приобретает характер «скачки идей» (лат. «fuga idearum»). Речь при этом становится отрывистой, хриплой, теряется ее содержательная сторона [Ковалев В. В., 1995].

260 • Глава 8

У детей младшего школьного возраста выделяют непродуктивную ма нию (греч. mania improductiva), проявляющуюся отсутствием стремления к деятельности, скудностью мыслительной продукции, психомоторным воз буждением на фоне повышенного настроения. Если в клинической картине наряду с манией отмечаются однообразные игры, связанные с фантазиями ре бенка, с идеаторным возбуждением, с рудиментарными идеями величия, го ворят о фантастической мании (греч. mania fantastica infantilis). Оба эти состояния описаны в рамках шизофрении, протекающей с маниоформной симптоматикой [Башина В. М., 1981].

В подростковом возрасте клиника маниакального синдрома может при ближаться к проявлениям его у взрослого человека, однако отмечаются не которые особенности [Личко А. Е.,1985]:

—выраженность двигательного и речевого возбуждения;

—гротескность мимики и жестикуляции, при соответствии их ситуации;

—утрата чувства дистанции по отношению ко взрослым;

—переоценка собственных физических и интеллектуальных возможно стей приводит к построению необоснованных планов на будущее;

—энергичность и неутомимость, несмотря на резкое сокращение време ни сна;

—выраженная расторможенность влечений (пищевого, полового, сенсор ной жажды);

—частота атипичных маниакальных состояний: гневливой мании, делинквентного эквивалента мании, параноидной мании, астеноэксплозивной ма нии, спутанной мании [Ломаченков А. С, 1968], а также маскированной соматизированной мании.

Маниакальные состояния у подростков, как правило, имеют эндогенное происхождение (шизоаффективный психоз, рекуррентная шизофрения), хотя могут встречаться и экзогенные (интоксикации в связи с инфекционным за болеванием, отравлением). Г. Е. Сухарева подчеркивала, что диагноз ма ниакального состояния ребенку можно ставить лишь при наличии длитель ного повышенного настроения, на фоне которого отмечаются грубые нару шения поведения, двигательная расторможенность и импульсивность дей ствий.

Экзальтированность (лат. exaltatio — подъем, воодушевление) многи ми старыми авторами рассматривалась как признак гипомании. Нередко эти термины и сейчас считают синонимами. Корректнее под экзальтированнос тью, экзальтацией понимать повышенное настроение, оживление с неестествен ной, бросающейся в глаза восторженностью. Экзальтация может быть крат ковременной и длительной.

Далеко не каждая эйфория, гипомания или маниакальное состояние со провождаются экзальтированностью, однако могут сочетаться с ними. Чаще всего экзальтированность встречается у детей и подростков с истероидными, демонстративными чертами личности, у лиц с акцентуациями и психопатия ми гипертимного круга. Экзальтация — характерный симптом интоксика ции циклодолом.