- •Раздел I. Измерение ю.П. Воронов, н.П. Ершова Общие принципы социологического измерения

- •Измерение как установление соответствия двух систем

- •Определение шкалы

- •Обобщённое понятие измерения

- •Типы шкал

- •Типы шкал и социологическое измерение

- •Р.В. Рывкина, м.И. Черемисина о программе построения словаря социологической терминологии

- •Построение словника

- •Выявление основных подходов, зафиксированных в источниках

- •Отбор эмпирического материала.

- •Методы анализа текстов

- •В. И. Герчиков взаимное ориентирование социологических шкал

- •Измерение изменений с учетом структуры множества

- •В.И.Герчиков о пропорционализации шкал социологических признаков

- •Раздел II. Типология в.Л. Устюжанинов проБлема классификации в социологии и теория информации

- •Разбиение множества признаков на подмножества

- •Правила построения графов парных информаций:

- •Объединение подмножества множества α

- •Об иерархии групп объектов в исследуемой совокупности

- •Неявные допущения

- •Динамика групп, определенных разделяющим признаком

- •Изменение мер во времени и образование "Супергрупп"

- •Е.Е. Горяченко обработка ранговых шкал и выделение типичных групп

- •Раздел III. Моделирование в.Н. Рассадин, в.М. Соколов об одной схеме построения математических моделей социальных объектов

- •Ю.П. Воронов, н.П. Москаленко о модедировании адаптации молодежи к труду

- •Г.В. Розанов возможный подход к описанию динамики социальной системы

- •J.P. Voronov, n.P. Yershova

- •E.V. Ryvkina, m.I. Cheremisina

- •V.I. Gerchikov

- •V.G. Ustiuzhaninov

- •Information measures and their application in sociological analysis

- •V.I. Gerchikov

- •V.Q. Ustiuzhaninov

- •V.N. Rassadin, V.M. Sokolov

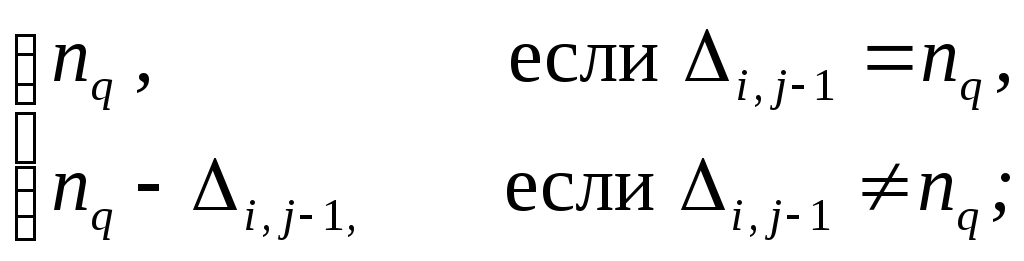

В.И.Герчиков о пропорционализации шкал социологических признаков

За последние десятилетия в прикладной и теоретической математике появилось много работ, посвященных вычислению и оценке коэффициентов связи признаков с различными шкалами. Особенно много внимания сейчас уделяется шкалам неметрическим – номинальным или порядковым (ранговым). При этом наблюдается очень простая и интересная, на наш взгляд, закономерность. Почти все методы, созданные для оценки и вычисления тех или иных коэффициентов связи различных шкал (коэффициенты простой и ранговой корреляции, конкордации и т.п.), можно применять для решения в некотором смысле "обратных'' задач, а именно задач измерения и шкалирования, т.е. построения таких шкал, которые обладали бы нужным нам свойством: метрикой, порядком, линейностью и т.п.

Предыдущая статья автора в данном сборнике была посвящена методу построения ранговых шкал (их взаимному ориентированию) путем постановки задачи, обратной проверке связи направлений двух шкал. Данная статья продолжает эту традицию, и здесь мы обсудим проблему взаимной пропорционализации ранговых шкал. Как и в первой статье, мы сделаем это путём постановки задачи, обратной оценке пропорциональности двух шкал. В этом смысле данная статья является фактическим продолжением предыдущей и, как и та, является развитием идей, изложенных автором в докладе на Всесоюзном совещании по применению количественных методов в социологии, состоявшемся в апреле 1967 г. в г.Сухуми.

87

Итак,

возьмем две ранговые шкалы S-

того и q-того

признаков длины n![]() и n

и n![]() соответственно. Будем считать, что

взаимное ориентирование шкал уже

проведено. Шкалы S

и q

будем считать пропорциональными,

если перемещению на некоторое число

делений i

по одной шкале соответствует перемещение

на пропорциональное число делений j

= i

соответственно. Будем считать, что

взаимное ориентирование шкал уже

проведено. Шкалы S

и q

будем считать пропорциональными,

если перемещению на некоторое число

делений i

по одной шкале соответствует перемещение

на пропорциональное число делений j

= i![]() по другой.

Как и ранее, условимся считать n

по другой.

Как и ранее, условимся считать n![]()

n

n![]() .

.

Как

и в случае проверки связи направлений

шкал S-

того и q-того

признаков, будем перебирать все пары

значений признаков в нашей выборке N

и накапливать

характеристическое число

![]() ,

изменяя его каждый раз на коэффициент

,

изменяя его каждый раз на коэффициент

![]() ,

характеризующий информацию о

пропорциональности шкал S

и

q, вносимую

k-той

парой выборки N

: (i

,

характеризующий информацию о

пропорциональности шкал S

и

q, вносимую

k-той

парой выборки N

: (i![]() ,

j

,

j![]() ),

где i

),

где i![]() -значение

шкалы q-того

признака в этой паре. Процесс описывается

формулой

-значение

шкалы q-того

признака в этой паре. Процесс описывается

формулой

![]()

![]() =

=

![]()

![]() +

+![]() (I)

(I)

Задача,

следовательно, сводится к построению

шкалы

![]() .

.

Рассмотрим

построение шкалы приращений

![]() на примере для случаяn

на примере для случаяn![]() =

7 и n

=

7 и n![]() = 5.

= 5.

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

1

![]()

![]() 1

1![]()

![]() 1

1

![]()

![]()

![]()

![]()

|

1 |

|

2 |

|

3 |

|

4 |

|

5 |

88

При

пропорциональных шкалах на деление I

шкалы q

приходится

целиком деление I и 25

деления 2 шкалы S;

на деление 3 шкалы q

- 35

деления 2 и 45

деления 3 шкалы S;

на деление 3 шкалы q

- 15

деления 3, целиком деление 4 и 15

деления 5 шкалы S

и т.д. (см. рис.I). В соответствии с этим

при появлении в выборке пары (I, I)

присваиваем

![]() =

5, при появлении пары (2, 1) -

=

5, при появлении пары (2, 1) -

![]() =2,

при появлении пар (3, 1), (4, 1), ..., (7, 1) -

=2,

при появлении пар (3, 1), (4, 1), ..., (7, 1) -

![]() =

5.

Аналогично при появлении пары (1, 2)

присваиваем

=

5.

Аналогично при появлении пары (1, 2)

присваиваем

![]() =

5, при появлении пары (2, 2) -

=

5, при появлении пары (2, 2) -

![]() =

3, при появлении пары (3, 2) -

=

3, при появлении пары (3, 2) -

![]() =

4, при появлении пар (4, 2), ..., (7, 2) -

=

4, при появлении пар (4, 2), ..., (7, 2) -

![]() =

5

и т.д. Все высказанное можно записать

следующими формулами.

=

5

и т.д. Все высказанное можно записать

следующими формулами.

Обозначим

=

![]() ,

(2)

,

(2)

![]() -

целая часть X.

-

целая часть X.

Как

и ранее, i принимает значения от I до n![]() ,

j

– от I до n

,

j

– от I до n![]() .

Возможны два варианта: =

.

Возможны два варианта: = ![]() и

и

![]() .

.

I.

- целое ( = ![]() ).

).

![]() =

=

В

самом деле, легко видеть, что при целом

для

пропорциональных шкал j

–тому делению шкалы q

соответствует

делений шкалы S, а именно деления j,

j

- I, ... Поэтому

при появлении в выборке этих пар мы и

присваиваем

![]() значение

+ I. Появление других пар свидетельствует

о непропорциональности, а потому

оценивается

I.

значение

+ I. Появление других пар свидетельствует

о непропорциональности, а потому

оценивается

I.

2.

- не целое (

=

![]() ).

).

89

Пусть

![]()

![]() - элемент шкалы

- элемент шкалы![]() ,

соответствующийi-тому

значению шкалы S

и j-тому

значению шкалы q.

Доопределим

,

соответствующийi-тому

значению шкалы S

и j-тому

значению шкалы q.

Доопределим

![]()

![]() = 0 (

= 0 (![]() ).Теперь

для

).Теперь

для

![]() получим набор формул:

получим набор формул:

а)

при i

![]() или i

n

или i

n![]() +

1

+

1

![]() ,

,

![]() =n

=n![]() ;

(4)

;

(4)

б)

при

i

=

![]() + 1 = i

+ 1 = i![]() ,

,

![]() =

=

(5)

(5)

в) при прочих значениях, обозначив

![]()

![]() =

n

=

n![]() (

+

(

+

![]() + 2

i),

+ 2

i),

получим

![]() =

=

(6)

(6)

Таблица I

-

i

I

2

3

4

5

6

7

j

I

5

2

5

5

5

5

5

2

5

3

4

5

5

5

5

3

5

5

I

5

I

5

5

4

5

5

5

5

4

3

5

5

5

5

5

5

5

2

5

90

Удостоверимся в этом. Здесь = 75, не целое:

I)

i

= 1, j = 1;

![]() = 0; i = i

= 0; i = i![]() (случай

б);

(случай

б);

![]()

![]() =

=![]()

![]() =

0

n

=

0

n![]() .

Следовательно,

.

Следовательно,

![]()

![]() =

=

![]()

![]() =

5

0 = 5;

=

5

0 = 5;

2)

i = 2, j = 1;

(случай в);

![]()

![]() =

5(

=

5(![]()

0 + 2

2) = 7;

0 + 2

2) = 7;

![]()

![]() =

=

![]()

![]() =

5; ;

=

5; ;

![]()

![]()

![]()

![]() =

7

5 = 2

n

=

7

5 = 2

n![]() ;

;

![]()

![]() =

=

![]()

![]() =

2;

=

2;

3)

i = I, j = 2;

![]() = 1 = i (случай

а);

= 1 = i (случай

а);

![]()

![]() =

=

![]()

![]() =5;

=5;

4)

i = 2, j = 2;

(случай б).

![]()

![]() =

=![]()

![]() =

2

n

=

2

n![]() ;

;

![]()

![]() =

=

![]()

![]() =

5

2 = 3 и т.д.

=

5

2 = 3 и т.д.

Из

рассмотренных примеров ясно, как строится

шкала

![]() и как работают формулы (3) – (6).

Построение шкалы

и как работают формулы (3) – (6).

Построение шкалы![]() следует вести по строкам или столбцам,

начиная сi

= I, j

= I. Приведем еще два примера таблиц для

следует вести по строкам или столбцам,

начиная сi

= I, j

= I. Приведем еще два примера таблиц для

![]() (табл. 2, 3):

(табл. 2, 3):

I.

n![]() =

6, n

=

6, n![]() =

3.

=

3.

Таблица 2

-

i

I

2

3

4

5

6

j

I

I

I

I

I

I

I

2

I

I

I

I

I

I

3

I

I

I

I

I

I

91

2.

n![]() =

7, n

=

7, n![]() =

4.

=

4.

Таблица 3

-

i

I

2

3

4

5

6

7

j

I

4

3

4

4

4

4

4

2

4

I

4

2

4

4

4

3

4

4

4

2

4

I

4

4

4

4

4

4

4

3

4

Теперь,

как и в случае с ориентированием,

перебираем выборку N,

находим

![]() и нормируем его, определяя коэффициент

пропорциональности шкал

и нормируем его, определяя коэффициент

пропорциональности шкал

=

![]() =

=![]() .

(7)

.

(7)

Этот

метод, как уже было сказано выше, можно

использовать не только для проверки

пропорциональности, но и для

пропорционализации шкал. Процесс

пропорционализации состоит в том, чтобы,

дробя отдельные элементы одной из шкал

на несколько значений ( и тем увеличивая

её длину) или соединяя несколько элементов

шкалы в один ( и тем уменьшая её длину),

добиться наибольшего значения

![]() . При

этом надо следить за социологическим

смыслом вновь получаемых шкал, чтобы

остановить процесс на некотором оптимуме

величины коэффициента связи.

. При

этом надо следить за социологическим

смыслом вновь получаемых шкал, чтобы

остановить процесс на некотором оптимуме

величины коэффициента связи.

Основная трудность состоит, вероятно, в формализации этого процесса и построении решающего алгоритма. Однако проблема эта еще автором до конца не решена, поскольку до сих пор не ясны критерии оптимизации процесса, учитывающие содержательную сторону пропорционализации.

92

Вопрос, затронутый в данной статье, важен еще и тем, что ориентировка и пропорционализация шкал позволяет решать задачи введения функциональных зависимостей на шкалах различных социологических признаков. Более того, поскольку для пропорциональных шкал такая зависимость будет линейного вида ax + b, можно будет задавать на множестве шкал те или иные алгебраические операции, моделирующие взаимовлияния рассматриваемых признаков.

93