- •Вопрос 1. Цели, задачи, содержание, история развития спортивной медицины.

- •Вопрос 2. Понятие о физическом развитии. Методы исследования физического развития: соматоскопия, антропометрия.

- •Вопрос 3. Особенности физического развития и телосложения у представителей различных видов спорта.

- •Вопрос 4. Функциональные пробы с физическими нагрузками.

- •Вопрос 5. Методы исследования функционального состояния нервной системы.

- •Вопрос 6. Методы исследования функционального состояния системы внешнего дыхания, сердечно - сосудистой, пищеварительной системы.

- •Обследование системы внешнего дыхания

- •Обследование системы пищеварения

- •Вопрос 7. Врачебный контроль за занимающимися физической культурой и спортом.

- •Вопрос 8. Врачебный контроль за юными спортсменами.

- •12.2.1. Периоды возрастного развития

- •12.2.2. Динамика возрастного развития физических качеств у детей и подростков

- •12.2.3. Особенности периода полового созревания

- •12.2.4. Индивидуальные особенности юных спортсменов

- •12.2.5. Особенности тренировки и возрастные факторы риска

- •Вопрос 9. Врачебный контроль за женщинами, занимающимися спортом.

- •4.1. Морфофункциональные особенности женского организма

- •4.2. Спорт и репродуктивная функция женщин

- •4.3. Тренировки во время менструаций

- •4.4. Врачебный контроль

- •Вопрос 10. Врачебный контроль за взрослыми и пожилыми людьми, занимающимися физической культурой.

- •5. Особенности врачебного контроля за лицами пожилого возраста и ветеранами спорта

- •5.1. Сущность старения и физиологические особенности стареющего организма

- •5.2. Особенности занятий

- •5.3. Особенности врачебного контроля

- •Вопрос 11. Врачебно – педагогический контроль в различных климатогеографических и погодных условиях.

- •7.1.1. Стадии адаптации к барометрической гипоксии

- •7.1.2. Педагогические аспекты построения тренировочного процесса в условиях среднегорья

- •7.1.3. Спортивная работоспособность в период реакклиматизации после тренировки в среднегорье

- •7.1.4. Медицинское обеспечение тренировочного процесса в условиях среднегорья

- •7.1.5. Высокогорные болезни

- •7.2.1. Спортивная деятельность в условиях высоких температур

- •7.2.2. Спортивная деятельность в условиях низких температур

- •7.3.1. Перелет на запад

- •7.3.2. Перелет на восток

- •Вопрос 12. Медицинское обеспечение соревнований. Принципы организации медицинского обеспечения спортивных соревнований

- •Вопрос 13. Антидопинговый контроль.

- •Вопрос 14. Контроль на половую принадлежность.

- •Вопрос 15. Врачебный контроль на уроках физкультуры, распределение школьников на группы.

- •4.2 Распределение на медицинские группы

- •Вопрос 16. Виды средств восстановления спортивной работоспособности. Принципы их использования.

- •I класс

- •II класс

- •Педагогические средства восстановления

- •11.1.1. Регидратация непосредственно в процессе длительной мышечной деятельности

- •11.1.2. Постнагрузочное возмещение дефицита жидкости в организме

- •11.2. Оптимизация сна у спортсменов

- •11.3. Оптимизация питания и устранение факторов, препятствующих максимальной реализации детоксикационной функции печени в условиях напряженной мышечной деятельности

- •11.4. Использование фармакологических средств в целях оптимизации процессов постнагрузочного восстановления и повышения физической работоспособности

- •Вопрос 17. Внешние и внутренние причины болезни.

- •Внешние причины болезни

- •Животные-паразиты

- •Растительные паразиты

- •Внутренние причины болезни

- •Типы наследования

- •Вопрос 18. Перетренированность: понятие, типы, причины, признаки, профилактика.

- •Перетренированность I типа

- •Вопрос 19. Физическое перенапряжение: понятие, причины, признаки перенапряжения систем органов.

- •Классификация нарушений реполяризации миокарда у спортсменов при дистрофическом варианте хронического перенапряжения сердечно-сосудистой системы

- •Хроническое физическое перенапряжение системы неспецифической защиты и иммунитета.

- •Периодически возникающие острые проявления хронического физического перенапряжения

- •Перенапряжение системы пищеварения

- •Перенапряжение системы мочевыделения

- •Перенапряжение системы крови

- •Вопрос 20. Перенапряжение опорно – двигательного аппарата.

- •Вопрос 21. Травмы опорно – двигательного аппарата спортсменов: причины, признаки, профилактика, первая помощь.

- •Топография наиболее частых повреждений мышц и сухожилий в зависимости от вида спорта

- •Вопрос 22. Острые травмы у спортсменов: причины, признаки, профилактика, первая помощь.

- •4.1. Закрытая черепно-мозговая травма

- •4.1.1. Сотрясение головного мозга

- •4.1.2. Ушиб (контузия) головного мозга

- •4.1.3. Сдавление головного мозга

- •4.1.4. Особенности черепно-мозговой травмы у боксеров

- •4.1.5 Черепно-мозговые травмы при занятиях восточными единоборствами

- •4.2. Закрытые повреждения позвоночника и спинного мозга

- •4.3. Травмы внутренних органов

- •4.4. Травмы носа, уха, гортани, зубов и глаз

- •Вопрос 23. Заболевания у спортсменов.

- •14.2. Заболевания, наиболее часто встречающиеся в клинической практике спортивной медицины

- •14.2.1. Центральная и периферическая нервная система

- •14.2.2. Сердечно-сосудистая система

- •Артериальное давление у лиц взрослого возраста,

- •14.2.3. Система дыхания

- •14.2.4. Система пищеварения

- •14.2.5. Система мочевыделения

- •14.2.6. Опорно-двигательный аппарат

- •14.2.7. Лор-органы (нос, горло, ухо)

- •14.2.8. Орган зрения

- •Вопрос 24. Первая доврачебная помощь при неотложных состояниях.

- •Основные понятия об антисептике и асептике

- •Наложение повязок (дисмургия)

- •Общие принципы оказания первой медицинской помощи

- •Состояния, при которых необходима доврачебная помощь

- •Доврачебная помощь при остановке кровообращения (сердца)

- •Первая помощь при кровотечениях.

- •Первая помощь при наружных кровотечениях

- •Первая помощь при ранениях.

- •Первая помощь при ушибах, разрывах, сдавлениях и вывихах

- •Первая помощь при ожогах и отморожениях

- •Отравление кислотами и едкими щелочами

- •Отравления лекарственными препаратами и алкоголем

- •Тепловой и солнечный удары

- •Обморок

Общие принципы оказания первой медицинской помощи

Несчастный случай, внезапное заболевание часто происходят в условиях, когда нет необходимых медикаментов, перевязочного материала, помощников, отсутствуют средства иммобилизации и транспортировки. Поэтому особенно важны собранность и активность оказывающего первую помощь, чтобы он в меру своих способностей и возможностей сумел выполнить комплекс максимально доступных и целесообразных мер по спасению жизни пострадавшего.

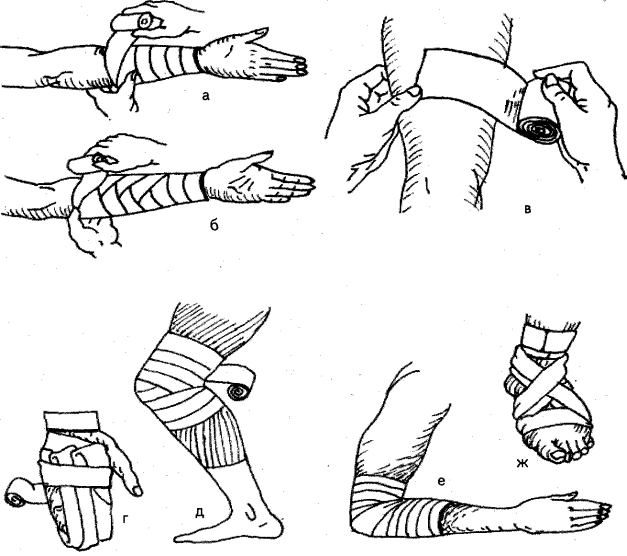

Рис. 85. Различные типы бинтовых повязок:

а - спиралевидная с приемом

«перегиб»;

б - спиралевидная с перегибами на предплечье;

в - правильное положение бинта при накладывании повязки;

г - возвращающаяся на кисть;

д - расходящаяся на коленный сустав;

е - сходящаяся на локтевой сустав;

ж— восьмиобразная на

голеностопный сустав

При оказании первой медицинской помощи следует придерживаться следующих правил:

1. Действовать надо целесообразно, обдуманно, решительно, быстро и спокойно.

2. Прежде всего следует оценить обстановку и принять меры к прекращению воздействия повреждающих факторов — извлечь пострадавшего из воды, огня, завала, погасить горящую одежду и пр.

3. Быстро оценить состояние пострадавшего, определить тяжесть травмы, наличие кровотечения и др.

4. Осмотреть пострадавшего, определить способ и последовательность оказания первой медицинской помощи.

5. Решить, какие средства необходимы для оказания первой медицинской помощи, исходя из конкретных условий, обстоятельств, возможностей.

6. Оказать первую медицинскую помощь и подготовить пострадавшего к транспортировке.

7. Организовать транспортировку пострадавшего в лечебное учреждение.

8. Первую медицинскую помощь в максимально доступном объеме оказать на месте происшествия и по пути следования в лечебное учреждение.

9.

Осуществлять присмотр за пострадавшим

или внезапно заболевшим до отправки

его в лечебное учреждение.

Рис. 86. Повязки на грудную клетку:

а— спиралевидная повязка;

б — повязка Дезо;

в— колосовидная на плечевой сустав

Рис. 87. Повязки на верхнюю и нижнюю конечности:

а— на кисть и лучезапястный сустав;

б — на второй палец кисти;

в— сетчато-трубчатые повязки на пальцы кисти;

г — на первый палец стопы;

д — на всю стопу;

е— комбинированная на бедро, ягодицу и живот

Рис. 88. Возможные варианты наложения сетчато-трубчатых повязок и

используемые при этом номера бинтов у взрослых (а) и у детей (б)

Выявление признаков жизни и признаков смерти

При тяжелой травме, удушении, отравлении, утоплении человек может потерять сознание, лежать без движения, не отвечать на вопросы. Нарушение деятельности головного мозга возможно при прямой травме головного мозга, отравлении, в том числе алкогольном и др.; нарушении кровоснабжения (обморок, кровопотеря, остановка сердца и др.); переохлаждении или перегревании мозга (замерзание, тепловой удар и др.).

Оказывающий помощь должен суметь отличить потерю сознания от смерти.

При обнаружении минимальных признаков жизни необходимо приступить к оказанию первой медицинской помощи и прежде всего к оживлению.

Признаками жизни являются:

1. Наличие сердцебиения. Прослушивают ухом в области соска.

2. Наличие пульса в артериях.

3. Наличие дыхания. Дыхание определяют по движениям грудной клетки, по увлажнению зеркала, приложенного к носу и рту, по движению кусочка бинта, поднесенного к носовым отверстиям.

4. Наличие реакции зрачков на свет. Если осветить глаз фонариком (или закрыть ладонью глаз, а затем быстро отвести руку в сторону), то наблюдается сужение зрачка.

Наличие признаков жизни сигнализирует о необходимости немедленного

проведения мер по оживлению.

Отсутствие сердцебиения, пульса, дыхания и реакции зрачков на свет не свидетельствует о том, что пострадавший мертв. Подобный комплекс симптомов может наблюдаться при клинической смерти, когда необходимо оказать пострадавшему помощь в полном объеме.

Оказание помощи бессмысленно при явных признаках смерти:

помутнение и высыхание роговицы глаза;

похолодание тела и появление трупных пятен;

трупное окоченение, которое возникает через 2—4 ч после смерти;

наличие симптома «кошачий глаз», когда при сдавлении глаза зрачок деформируется и становится вертикальным, как у кошки.

Оценив состояние пострадавшего (заболевшего), приступают к оказанию ему первой медицинской помощи. При этом важно не только знать методы помощи, но и уметь правильно обращаться с заболевшим, чтобы не причинить ему дополнительных страданий.

Для наложения повязки на рану, особенно при переломах, кровотечениях, термических и химических ожогах, надо правильно снять одежду. Сначала ее снимают со здоровой руки, на ногах — так же. При сильных кровотечениях и тяжелых ожогах одежду не снимают, а разрезают.

Необходимо помнить, что при ранах, переломах, ожогах всякое резкое движение, переворачивание, перемещение пострадавшего резко усиливают боль, что может значительно ухудшить его общее состояние, вызвать шок, остановку сердца, дыхания.

Поэтому поднимать поврежденную конечность или пострадавшего следует осторожно, поддерживая снизу.

Наиболее

частым приемом первой медицинской

помощи является иммобилизация — создание

неподвижности поврежденной части тела

(рис. 89, 90). Это создает состояние покоя

в зоне травмы, что уменьшает боль и

является противошоковым

мероприятием, особенно при переломах

костей и суставов.

Рис. 90. Иммобилизация конечностей при переломах с помощью подручных средств:

а— при переломе бедра с помощью двух досок;

б — при переломе бедра и голени — фиксацией к здоровой ноге;

в— при переломе костей голени

Иммобилизация проводится с использованием специальных предметов, называемых шинами, которые фиксируют бинтами, ремнями, лямками и пр. Иммобилизация проводится с использованием деревянных, сетчатых, пластмассовых, пневматических (надувных) шин и др. При отсутствии стандартных шин иммобилизацию следует проводить из подручных материалов. Шины можно изготовить из доски, палки, лыж и др.

Для

транспортировки (доставки) пострадавшего

в лечебное учреждение используют машины,

авиацию, носилки и пр. Транспортировка

должна быть быстрой, безопасной, щадящей.

Необходимо помнить, что причинение боли

во время транспортировки способствует

развитию таких осложнений, как нарушение

деятельности сердца, легких, развитию

шока и др.

Транспортировать пострадавшего (заболевшего) следует в определенном положении (рис. 91), соответственно виду травмы (заболевания). Очень часто правильно созданное положение спасает человеку жизнь и способствует быстрейшему выздоровлению. Следовательно, правильная укладка пострадавшего во время транспортировки — наиболее важный момент первой помощи. В холодное время года надо принять меры для предупреждения охлаждения пострадавшего. Во время транспортировки необходимо постоянно наблюдать за больным, следить за его дыханием, пульсом, сделать все, чтобы при рвоте не про-изошла аспирация рвотных масс в дыхательные пути.

Рис. 91. Положение пострадавшего при транспортировке:

А — на спине;

Б — на спине с согнутыми в коленях ногами;

В — на спине с опущенной головой и приподнятыми нижними конечностями;

Г — на животе;

Д - на боку в фиксированно стабилизированном положении;

Е — в полусидячем положении;

Ж — в полусидячем положении

с

согнутыми в коленях ногами