- •1 Общие сведения о составе и содержании курсового проекта 6

- •1 Общие сведения о составе и содержании курсового проекта

- •1.1 Требования по оформлению курсового проекта

- •1.2 Исходные данные для курсового проекта

- •1.3 Состав курсового проекта

- •2 Последовательность выполнения курсового проекта

- •2.1 Указания к выполнению пояснительной записки курсового проекта

- •2.2 Указания к выполнению графической части

- •Приложение а Образец титульного листа

- •Приложение б Классификация способов усиления строительных конструкций

- •Приложение в Классификация причин, вызывающих необходимость усиления строительных конструкций

1 Общие сведения о составе и содержании курсового проекта

1.1 Требования по оформлению курсового проекта

Курсовой проект состоит из пояснительной записки, объемом 20-30 страниц текста выполненных на стандартных листах формата А4 (297210мм) и графической части на одном листе формата А1 (594841 мм) или двух листах формата А2 (420×594 мм), выполненной в карандаше или компьютерном варианте.

Пояснительная записка выполняется в рукописном или печатном виде, сброшюрованной из листов писчей бумаги.

Стиль основного текста:

шрифт набора – Times New Roman;

размер шрифта – 14 пт, обычный;

межстрочный интервал – одинарный;

абзацный отступ – 1 – 1,27 см;

выравнивание – по ширине;

расстановка переносов – авто.

Титульный лист оформляется в соответствии с ГОСТ 2.105-95 ЕСКД Общие требования к текстовым документам.

Графическая часть проекта выполняется в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

Пример титульного листа пояснительной записки представлен в приложениях А.

1.2 Исходные данные для курсового проекта

Заданием на курсовой проект является вариант типового проекта, полученного студентом на ведущей кафедре по номеру двух последних цифр шифра зачетной книжки и индивидуального задания выданного руководителем курсового проектирования, в котором содержат следующие данные:

1) Вид реконструируемого элемента;

2) Вид реконструкции: усиление, восстановление, замена;

3) Ситуационный план с расположением реконструируемого здания.

1.3 Состав курсового проекта

Темой курсового проекта является «разработка элементов ППР на реконструкцию в условиях действующего предприятия».

Курсовой проект состоит из следующих разделов:

1. Комплексная технологическая карта на усиление (восстановление, замену) одного из элементов здания.

2. Организационно-технологическая схема работы монтажного крана в условиях стесненности производства.

2 Последовательность выполнения курсового проекта

Курсовой проект выполняется в следующей последовательности:

1) Анализ причин и дефектов вызывающие необходимость проведения предлагаемой технологии реконструкции.

2) Классификация способов усиления, восстановления или замены конструкций в соответствии с причинами, вызвавшие необходимость проведения предлагаемой технологии реконструкции.

3) Определение состава технологических процессов и операций при реконструкции с обеспечением устойчивости зданий.

4) Ведомость объемов реконструктивных работ

5) Выбор необходимого оборудования, средств малой механизации и инструментов для производства работ

6) Описание технологии производства работ

7) Калькуляция затрат труда, машинного времени и продолжительности работ

8) График производства работ

9) Выбор монтажного механизма для демонтажа (подачи) конструкций или материалов

10) Привязка крана к зданию и определение монтажных и определение опасных зон их действия

11) Техника безопасности в условиях реконструкции

12) Список использованной литературы

2.1 Указания к выполнению пояснительной записки курсового проекта

2.1.1 Анализ причин и дефектов вызывающие необходимость проведения предлагаемой технологии реконструкции.

В начале своей работы студенту следует проанализировать исходные данные и выявить причины возникновения такой необходимости как реконструкция, а также определить возможные виды дефектов, которые могут быть устранены с помощью прилагаемого к заданию способа усиления конструкции. Для выполнения данного пункта следует использовать данные [14] из библиографического списка литературы, приведенного в конце методических указаний, а также классификацией приведенной в приложении Б.

Пример: заданием предусмотрено осуществить реконструкцию стропильных железобетонных ферм промышленного здания в пределах одного пролета; предлагаемый вид реконструкции – усиление, способ с изменением напряженного состояния путем установки предварительно напряженной затяжки.

Решение: Способ усиления с использованием предварительно напряженной затяжки применяется в случае изменения напряженного состояния конструкции при увеличении несущей способности. Причины, которые могут вызвать необходимость применения такой технологии ремонта конструкции физический износ, аварийное состояние и увеличение нагрузок на фермы в виду технического переоснащения цеха, например подвесной кран-балкой.

2.1.2 Классификация способов усиления, восстановления или замены конструкций в соответствии с причинами, вызвавшие необходимость проведения предлагаемой технологии реконструкции.

Причины, выявленные в результате визуального осмотра и инструментального обследования при определении физического износа элементов реконструируемого здания, могут быть устранены весьма разнообразными способами. Студенту, выполняющий курсовой проект, необходимо рассмотреть возможные варианты и представить их в своей работе [1, 2, 14, 15, 16].

Для выполнения данного пункта следует воспользоваться классификацией приведенной в приложении Б и В, а также в литературе [12] и поиском по интернет ресурсам специализированных сайтов [17, 18, 19].

2.1.3 Определение состава технологических процессов и операций при реконструкции с обеспечением устойчивости зданий.

Комплекс работ по осуществлению реконструкции отдельных элементов здания или объекта в целом включает в себя основные процессы, подготовительные и вспомогательные.

К подготовительным работам относятся процессы по вскрытию, обеспечению доступа к дефектной конструкции, разборке (при необходимости) смежных конструкций. Основные работы это – восстановление, усиление или замена конструкции, а также восстановление смежных конструктивных элементов. К вспомогательным работам можно отнести установку средств подмащивания для работ на высоте, отделочные работы, связанные с восстановлением внешнего вида конструкции, помещения или объекта в целом.

Технологическая последовательность устанавливается студентом самостоятельно, используя для примера типовые технологические карты.

Например, типовая технологическая карта на монтаж строительных конструкций. Усиление железобетонных балок предварительно напряженными горизонтальными затяжками № 6307030151/41151 /http://www.gosthelp.ru/text/ Tipovayatexnologicheskaya28.html/, также можно использовать ссылки

http://www.gosthelp.ru/text/Tipovayatexnologicheskaya26.html, http://www.gosthelp.ru/text/Tipovayatexnologicheskaya27.html, http://www.gosthelp.ru/text/7010161Tipovayatexnologic.html и другие документы.

При использовании типовых технологических карт студент обязан переработать документ в соответствии с индивидуальным заданием используя требования к оформлению курсового проекта данных методических указаний.

Пример: для рассматриваемого случая в п.2.1.1 данный вид реконструкции включает в себя следующие технологические процессы и операции.

Подготовительные работы

Демонтаж плит покрытия

Доставка необходимых элементов для усиления к месту складирования автосамосвалами

Разгрузка элементов для усиления

Установка площадки-опоры на верхний пояс мостового крана

Установка защитных ограждений

Устройство распорок для обеспечения устойчивости

Поддомкрачивание усиливаемой фермы

Сварка стыковых соединений

Антикоррозионная защита

Демонтаж временных распорок

Установка в проектное положение плит покрытия

2.1.4 Подсчет объемов реконструктивных работ

Определение объемов отдельных работ, потребности в материалах, рабочей силы и прочее необходимо для составления календарных планов, а в последующем и для составления соответствующих заявок на материально-техническое обеспечение строительного участка.

При новом строительстве для выполнения подсчета объемов строительных работ используют такие данные как:

комплект рабочей документации, включая рабочие чертежи, спецификации стандартных изделий и конструкций, пояснительную записку, ПОС;

геологические и геодезические данные по строительному участку;

государственные стандарты на строительные изделия (двери, окна, сборные железобетонные и металлические конструкции, санитарно-технические изделия и др.);

справочные пособия по подсчету объемов работ, по технологии строительного производства, архитектурно-строительным решениям.

В случае проведения работ по реконструкции при подсчете объемов работ следует учитывать индивидуальные особенности данного строительства, характер конструкций и местные условия сложившейся застройки или действующего предприятия. Например, при демонтажных работах очередность разборки сборных конструкций (поэлементный способ) следует принимать по схеме передачи нагрузок на конструкции каркаса демонтируемого здания, при полном сносе предусматривать мероприятия обеспечивающие безопасность работ.

Результаты расчетов рекомендуется систематизировать и записывать в ведомость подсчета объемов работ, которая должна состоять из краткого описания работ или конструктивных элементов и единиц измерения конструкций или работ, которые должны точно соответствовать единицам измерения, принятым в нормах ЕНиР (м3, м2, 100 м3, 100 м2, т, шт.). Пример заполнения ведомости приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Ведомость объемов реконструктивных работ

|

№ п/п |

Наименование работ и процессов |

Ед. изм. |

Объем работ | |

|

На один эл-т |

Всего | |||

|

1 |

Демонтаж ж/б плит покрытия размером 1,5*6 м |

шт. |

8 |

288 |

|

2 |

Доставка необходимых элементов для усиления к месту складирования автосамосвалами |

т. |

1,8 |

70 |

|

3 |

Разгрузка элементов для усиления |

т. |

1,8 |

70 |

|

4 |

Заготовка элементов |

т. |

1,8 |

70 |

|

5 |

Установка площадки-опоры |

шт. |

1 |

1 |

|

6 |

Установка защитных ограждений |

м. |

10 |

10 |

|

7 |

Устройство временных распорок для обеспечения устойчивости |

шт. |

2 |

2 |

|

8 |

Поддомкрачивание усиливаемой фермы |

т. |

15 |

585 |

|

11 |

Демонтаж временных распорок |

Шт. |

2 |

2 |

2.1.5 Выбор необходимого оборудования, средств малой механизации и инструментов для производства работ

Используя справочные данные [3, 6] следует выполнить подбор необходимого оборудования, инструментов и других средств малой механизации для выполнения требуемых работ. Запись осуществлять по форме таблицы 2.

Таблица 2 – Ведомость оборудования, средств малой механизации и инструмента для производства работ.

|

№ п/п |

Наименование работ |

Машины и механизмы |

Кол-во |

|

1 |

Подъем людей на высоту |

Автоподъемник АПТ-17М(ГАЗ-33086) |

1 |

|

2 |

Поддомкрачивание фермы |

Гидравлический домкрат |

2 |

|

3 |

Сварка элементов |

Электроды АК-74 |

10 |

|

4 |

Доставка необходимых элементов для усиления к месту складирования |

КамАЗ-5111 |

2 |

|

5 |

Демонтаж, монтаж плит покрытия, разгрузка элементов усиления |

Самоходный кран КС-7976А |

1 |

2.4.6 Технология и организация производства работ

В методических рекомендациях по разработке и оформлению технологической карты (МДС 12-29.2006) [7] предусмотрен раздел по технологии, организации и механизации рассматриваемого картой процесса. Данный раздел подразделяется на подразделы: подготовительные, основные и заключительные работы, которых приводят следующие материалы:

1. проектная, технологическая и разрешительная документация необходимая для выполнения работ;

2. организация строительной площадки и рабочих мест (планировка, защита деревьев и кустарников, устройство транспортных путей и стоянок, предупредительных знаков и щитов ограждений и т.п.),

3. требования к законченности предыдущих работ;

4. рекомендуемый состав комплекта машин и оборудования с указанием типов, марок и количества;

5. рекомендации по производству работ и составу бригады;

6. технологические схемы по производству работ с привязкой машин и механизмов (графический материал с пояснениями);

7. при ведении монтажных или демонтажных работ схемы складирования основных видов материалов и конструкций, строповки и временного крепления с выверкой основных элементов (графический материал с пояснениями).

Например:

Устройство специальных подпорок. В процессе усиления конструкция теряет свое стабильное состояние и ее несущая способность может существенно снизиться, необходимо обеспечить надежную страховку путем устройства специальных подпорок. Подпорки устанавливают в узлах ферм с обязательным раскреплением их в обоих направлениях. Для включения подпорок в работу применяют клинья или выдвижные винты. Реконструируемую ферму оснащают страховочным канатом.

2.1.6 Калькуляция затрат труда и машинного времени

Составная часть технологической карты на выполнение строительно-монтажных и реконструктивных работ – калькуляция трудовых затрат, определяющая затраты труда и состав бригады на выполнение всех процессов (механизированных и ручных), входящих в комплекс.

Калькуляция составляется на основе единых норм и расценок (ЕНиР) по форме таблицы 3, в которой должны быть определены трудовые затраты и затраты машинного времени на производство отдельных видов технологических процессов, а также по всему комплексу процессов связанных с восстановлением (усилением) проблемной части реконструируемого здания.

Требования к составлению калькуляции:

1) все работы должны иметь полное наименование, которое включает описание и условия производства при которых осуществляется данный процесс.

2) в графе обоснование указывается ссылка на параграф ЕНиР, номер таблицы, номер строки и номер столбца таблицы. Если в соответствии с условиями производства работы к норме времени и расценке следует применить какие-либо коэффициенты, то их так же приводят в обосновании.

3) в случае отсутствия в ЕНиР на ремонтные работы норм времени (Нвр) допускается использование нормативов для нового строительства с понижающим коэффициентом применимости равным 0,8 как, например демонтаж навесных стеновых панелей в целом виде нормируется по сборнику ЕНиР 4 выпуск 1.

Калькуляция составляется с использованием нормативной литературы [12].

Таблица 3 – Калькуляция затрат труда и машинного времени

|

№ п/п |

Наименование работ |

Ссылка на параграф по ЕНиР |

Единица измерения |

Объем работ |

Норма времени на единицу измерения |

Затраты труда на весь объем работ

|

Состав звена (бригады): профессия, разряд, количество рабочих | ||||

|

чел-час |

маш.-час |

чел-час |

маш.-час | ||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 | ||

|

1 |

Демонтаж ж/б плит покрытия площадью до 10 м2 |

Е4-1-7, строка 9 коэффициент применимости К=0,8 |

шт. |

288 |

0,96 |

0,24 |

276,48 |

69,12 |

Монтажники 4р.-1, 3р.-2, 2р.- 1, Машинист крана 6р.- 1 | ||

|

2 |

Поддомкрачивание усиливаемой фермы массой до 10т на высоту до 100 мм двумя домкратами |

Е25-26, т.3, а1 |

шт. |

39 |

1,2 |

_ |

46,8 |

_ |

Такелажник 4р-1,3р-1 | ||

2.1.7 График производства работ

Графики выполнения работ в технологических картах служат для того, чтобы показать в наглядной форме последовательность отдельных процессов, их взаимосвязь, определить их темпы и сроки.

Расчетная часть, заполняемая по калькуляции, составляется в табличной форме, где в логической последовательности отражают технологическую последовательность видов работ с соответствующими характеристиками (наименование, объемы, трудоемкость работ и продолжительность их выполнения, состав бригад и т.д.).

Нормативная продолжительность выполнения полностью механизированных работ tiм, дн.

,

(1)

,

(1)

где Qм – общие затраты машинного времени на производство i-го вида работ, маш.- см.;

nсм – сменность работ;

Nмаш – число машин, участвующих в исполнении i-ой работы в смену.

В случае производства работ немеханизированном (частично механизированным) способом продолжительность работы ti дн.,

,

(2)

,

(2)

где Qр – трудозатраты работ принимаются из таблицы 3;

Nр – принятое количество рабочих в смену.

Если рассматриваемый вид работы включает механизированные и немеханизированные процессы, то принимают продолжительность, большую из рассчитанных по формулам (1) и (2).

Далее определяем продолжительность фактическую. Для этого нормативную продолжительность, с целью сокращения рабочего времени, округляем в меньшую сторону кратную смене (1,0 смен) или полусмене (0,5 смен), но не более 120 % перевыполнения норм.

Графическая часть отражает увязку строительных работ и рабочих бригад во времени и пространстве, используя основной принцип поточной организации строительства. При увязке звеньев входящих в состав комплексной бригады следует учитывать возможность выполнения одним и тем же звеном нескольких простых процессов. В этом случае организация работ осуществляется последовательным методом.

2.1.8 Выбор монтажного механизма для демонтажа (подачи) конструкций или материалов

Выбор средств механизации при реконструкции зданий и сооружений зависит от характера реконструкции, объемно-планировочных и конструктивных решений зданий, сроков проведения, характера и методов выполнения реконструктивных работ.

При выполнении данного раздела проектируется рабочее место крана, устанавливается очередность работы на объекте, уточняются вес и размеры сборных элементов, подлежащих монтажу и демонтажу.

Технология производства демонтажных и монтажных работ, особенно в зданиях каменными стенами, может осуществляться по двум схемам:

первая – предусматривает разборку крыши, демонтаж пришедших в негодное состояние перекрытий и подачу грузов через верх стен;

вторая – подача материалов осуществляется в оконные проемы.

При подаче материалов через верх ремонтируемого здания сборные конструкции в проектное положение устанавливаются с помощью подъемно-транспортного и монтажного механизмов. Демонтаж конструкций при этом проводится сверху вниз, а монтаж – снизу вверх.

При подаче материалов «в окно» механизмы используются в основном как транспортные средства, а установка деталей производится вручную.

Использование монтажного крана в стесненных условиях строительных площадок, где негабаритные и глухие плоскости выступающих частей существующих зданий ограничивают свободу перемещения конструкций кранами, возможно после предварительной проверки достаточности площади внутри строительной площадки для доставки, монтажа, эксплуатации и демонтажа грузоподъемных кранов. Вертикальная и горизонтальная «привязка» кранов и рельсовых подкрановых путей при реконструкции зданий и сооружений производится к наружным поверхностям стен.

Выбор основного монтажного механизма по грузоподъемным характеристикам для возведения сооружений практически не отличается от подбора монтажного механизма при новом строительстве, например одноэтажного промышленного здания. Методика расчета для определения требуемых характеристик крана изложена в учебных пособиях по курсовому проектированию [4, 5] или указаниях РД 11-06-2007 «Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ» [10] и рекомендациях по разработке календарных планов и стройгенпланов [13]. В случае применения грузоподъемного оборудования в виде мачтовых подъемников следует воспользоваться техническими рекомендациями 104-04 [11].

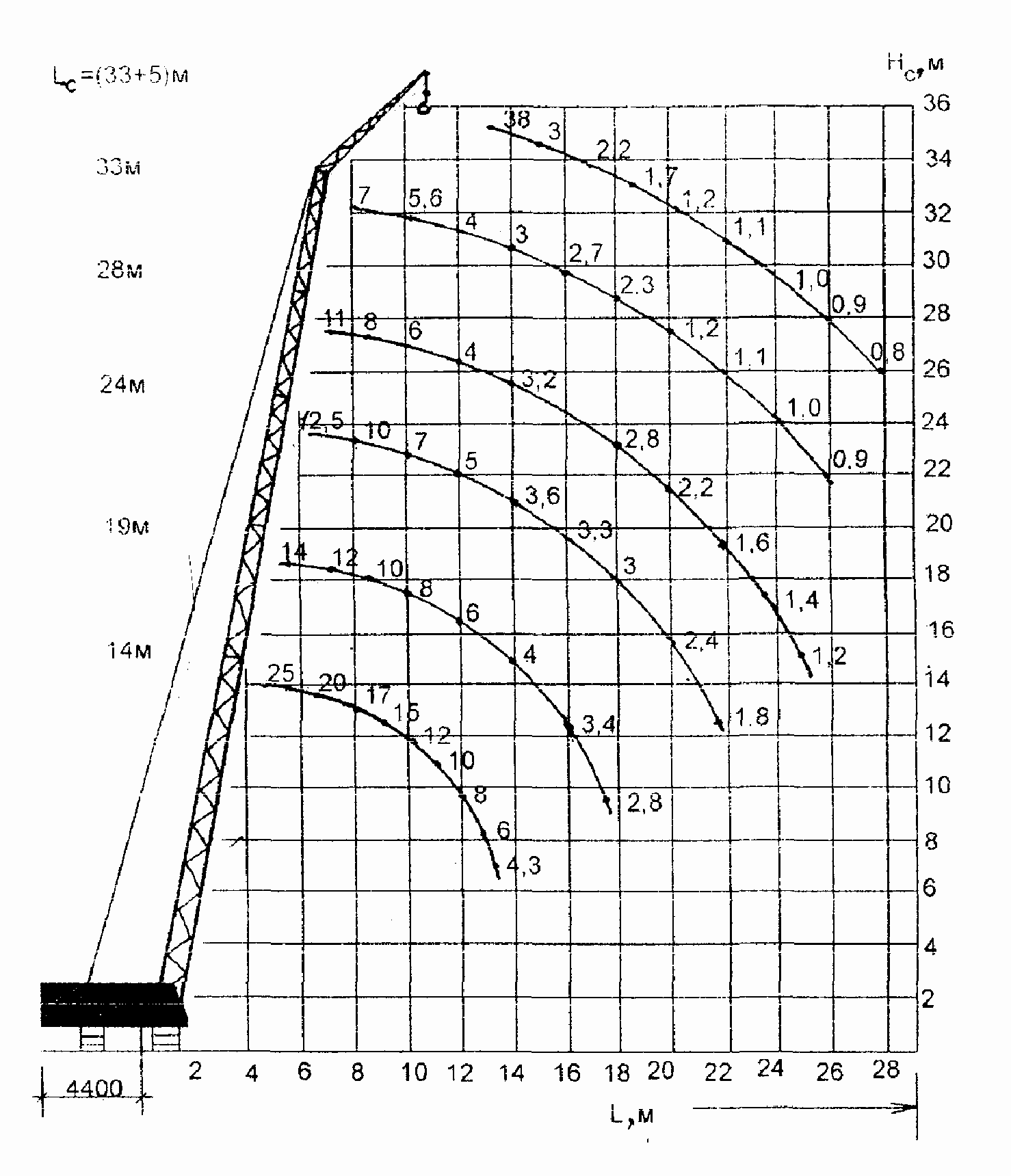

Марка крана и его фактические грузоподъемные характеристики выбираются по справочнику [6] или любому справочному пособию по строительным машинам. Окончательный выбор механизма лучше производить по графическим зависимостям между вылетом стрелы, высотой подъема крюка крана и его грузоподъемности при соответствующих вылету и длине стрелы. Пример грузоподъемных характеристик крана показан на рисунке 1.

2.1.9 Привязка крана к зданию и определение зон опасных их действия

Проектирование организационно-технологической документации на реконструкцию в принципе не отличается от методов, изложенных применительно к новому строительству, однако при реконструкции возникают дополнительные трудности, которые необходимо учитывать при проектировании.

Сложность работ в стесненности фронта работ, вызванная близко расположенными другими строениями и часто необходимостью совместной деятельности с промышленным производством реконструируемого объекта или же безопасной эксплуатацией расположенных рядом зданий жилищно-гражданского назначения.

Для того чтобы не нарушалась работа предприятия и обеспечивалась безопасность и нормальные условия проживания в прилегающих к реконструируемому объекту зданиях при разработке планов организации строительного производства (стройгенплан):

- выделяются постоянные дороги;

- предусматривается при необходимости (и возможности) устройство объездов загруженных участков дорог;

- устанавливаются схемы движения автотранспорта на строительную площадку, знаки направления движения и организация проезда, направления к местам разгрузки, разворота и стоянок, для регулирования движения по маршрутам и времени;

- намечаются места проходов в зону работ и направление движения пешеходов в обход строительной площадки.

Рисунок 1 – График грузоподъемных характеристик монтажного крана ДЭК 251. Выраженные в графической форме зависимости между вылетом стрелы, высотой подъема крюка крана и его грузоподъемности при соответствующих вылете и длине стрелы.

При размещении строительных машин определяются и обозначаются на СГП зоны, в пределах которых постоянно или потенциально действуют опасные производственные факторы. Размеры этих опасных зон определяются на основании нормативно-справочных рекомендаций [8, 10, 13] и должны быть ограждены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы.

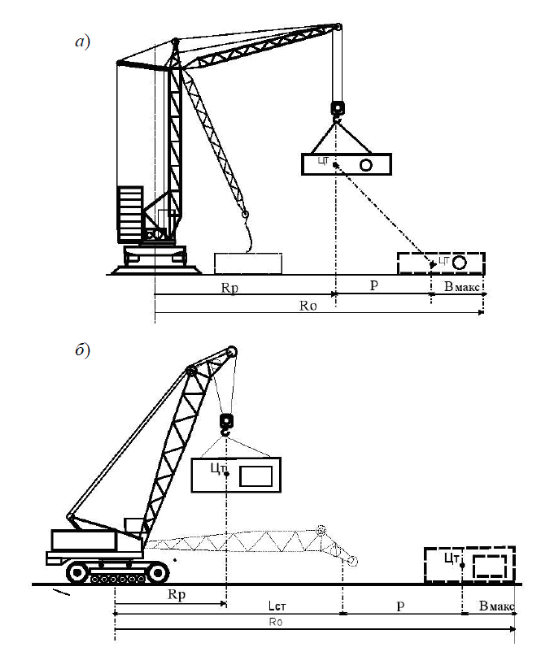

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов, связанных с работой монтажных и грузоподъемных машин (опасные зоны работы машин), относятся места, над которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными кранами. Радиус границы этой зоны (рисунок 2) определяется выражением

Rо = Rp + Bмакс + P, (3)

где Rр – максимальный рабочий вылет стрелы для башенных кранов и для стреловых, оборудованных устройством, удерживающим стрелу от падения, или длина стрелы для стреловых кранов, не оборудованных устройством, удерживающим стрелу от падения;

Вмакс – максимальный размер поднимаемого груза;

Р – величина отлета грузов при падении, устанавливаемая в соответствии со СНиП 12-03-2001 часть1 [8].

Эта зона (зона постоянно действующих производственных факторов), во избежание доступа посторонних лиц должна быть ограждена защитными ограждениями, удовлетворяющими ГОСТ 23407–78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ. Технические условия».

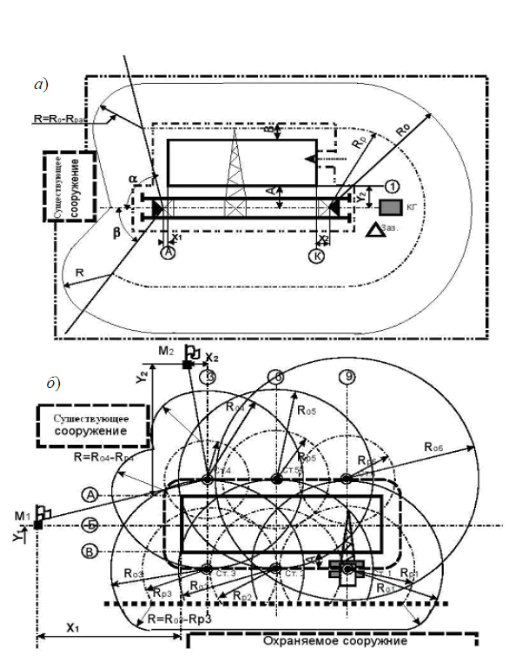

Рисунок 2 – Расчет радиусов опасных зон работы кранов

а – для рельсового крана; б – для безрельсового крана; Rp– рабочий вылет стрелы; Р – величина рассеивания груза при падении; Вмакс– наибольший габарит поднимаемого груза; Lст– длина стрелы поднимаемого груза; Rо– радиус опасной зоны

К зонам потенциально действующих опасных производственных факторов относятся участки территории вблизи строящегося здания (сооружения) и этажи (ярусы) здания и сооружения в одном захватке, над которыми происходит монтаж (демонтаж) конструкций или оборудования (монтажная зона). Размер этой зоны определяется СНиП 12-03-2001 часть1 [8]. Она ограждается сигнальными ограждениями, удовлетворяющими ГОСТ 23407–78. В этой зоне можно размещать только монтажные механизмы, включая место, ограниченное ограждением подкрановых путей. Складировать материалы здесь нельзя. Границы этой зоны наносятся на СГП. Для прохода людей в здания назначаются определенные места, обозначенные на СГП, и оборудуются навесами в соответствии с СНиП [8] с вылетом не менее 2 м под углом 70...75° к стене.

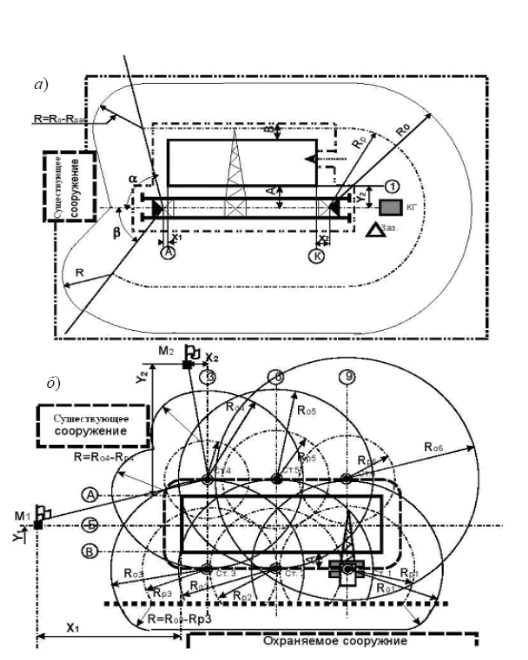

Рабочая зона крана, или зона, обслуживаемая краном, – площадь, в любую точку которой может опуститься крюк крана. Граница этой зоны определяется как огибающая траекторий движения крюка крана при максимальном рабочем вылете стрелы. Граница этой зоны (для справок) наносится на СГП.

Опасная зона монтажа конструкций указывается на объектном СГП при вертикальной привязке крана, когда приближение различных частей крана к элементам монтируемого объекта является минимально допустимым.

Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов грузоподъемным краном, а также вблизи строящегося здания, определяются горизонтальной проекцией на землю траектории наибольшего наружного габарита перемещаемого (падающего) груза (предмета), увеличенной на расчетное расстояние отлета груза (предмета). Минимальное расстояние отлета груза (предмета) принимается согласно РД 11-06-2007 [10].

Границы опасных зон вблизи движущихся частей и рабочих органов машин определяются расстоянием в пределах 5 м, если другие повышенные требования отсутствуют в паспорте или инструкции завода-изготовителя.

В стесненных условиях производства работ возникает необходимость введения ограничений (принудительного или условного характера), обеспечивающих выполнение требований безопасности производства работ и эксплуатации машин.

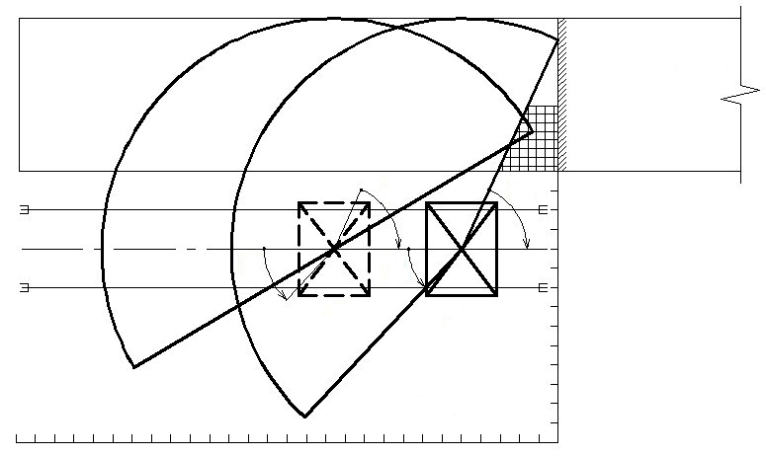

Принудительные ограничения (рисунок 3) осуществляются установкой датчиков и концевых выключателей, производящих аварийное отключение крана в заданных пределах и не зависит от действия крановщика. При постановке концевых выключателей ограничителя поворота башни (стрелы) и перемещения крана необходимо учитывать величину тормозного пути крана Lт и поворота стрелы (примерно 2...3 градуса).

Рисунок 3 – Ограничение угла поворота стрелы

Условные ограничения полностью рассчитаны на внимание крановщика, стропальщика и монтажников. Условные ограничения показывают на местности хорошо видимыми сигналами: днем – красными флажками, в темное время суток – красными фонарями или другими ориентирами, которые предупреждают крановщика о приближении крюка к границе запрещенного сектора. Размещение сигналов (маяков) с указанием способа их исполнения наносят на СГП (рисунок 4).

Рисунок 4 – Расчет опасных зон для башенного и самоходного крана

а – башенный кран;

б – самоходный кран; Roi – радиус

опасной зоны на i-й стоянке крана; Rpi– рабочий вылет стрелы на i-й стоянке;

• – стоянка крана;![]() –

маяк;

–

маяк;![]() –

линия маяков;

–

линия маяков;![]() –

ограждение опасной зоны; Xi, Yi– размеры привязок ограничения стрелы

поворота крана; α, β – углы ограничения

поворота стрелы; А – размер привязки

оси движения крана к зданию.

–

ограждение опасной зоны; Xi, Yi– размеры привязок ограничения стрелы

поворота крана; α, β – углы ограничения

поворота стрелы; А – размер привязки

оси движения крана к зданию.

Сектора и области ограничений должны быть привязаны к оси движения крана или к постоянным объектам строительной площадки. Совместная работа нескольких механизмов при взаимном пересечении опасных зон, как правило, не допускается. Допускается подъем и перемещение груза несколькими кранами, работа которых ведется в соответствии с ППР или технологической картой, предусматривающей весь комплекс мероприятий, обеспечивающих безопасную работу кранов. Работа по подъему и перемещению груза двумя или несколькими кранами должна производиться под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами, или специально назначенного инженерно-технического работника.

Параметры рельсовых путей башенных должны соответствовать СНиП 3.08.01-85, а путей стреловых – РД 11-06-2007 и СНиП 12-03-2001.

Оформление привязки крана производится в следующей последовательности:

1) привязывается ось движения крана;

2) привязываются все стоянки крана (для рельсовых кранов – только крайние);

3) устанавливается длина рельсового пути L по формуле

L = n × 6,25 ≥ L + B + 2Lт + 2Lтуп, м, (4)

где L – расстояние между крайними стоянками крана;

B – база крана;

Lт – величина тормозного пути, определяемая по паспорту (Lт = 1,5 м);

Lтуп – длина рельса, необходимая для постановки инвентарного тупика

(≈ 0,5 м);

n – количество полузвеньев рельсового пути.

4) указываются границы монтажной рабочей и основной зоны работы крана;

5) наносятся ограничения работы крана с привязкой маяков и секторов ограничений;

6) указывается расположение контрольного груза;

7) указывается ограждение рельсового пути;

8) указывается расположение заземления рельсового пути;

9) указывается расположение кранового рубильника.

Привязка монтажных кранов к объектам реконструкции выполняется от наружных поверхностей стен. Рельсовые пути кранов и основания под краны на авто- и гусеничном ходу такие же, как в новом строительстве, но здесь чаще приходится располагать краны над подземными коммуникациями или опирать на несущие конструкции реконструируемых зданий. В определенных случаях для установки крана возникает необходимость его разборки.

Опасную зону у здания, выходящего на городские проезды надо выгородить, а если это невозможно, то уменьшить эту зону, введя принудительные ограничения в работу крана и предусмотреть дополнительные ограждения вдоль наружных стен установить сплошное защитное ограждение и защитный козырек над пешеходными переходами. Наружная сторона лесов огораживается защитной стенкой на всю высоту, а при отсутствии лесов закрываются наглухо все проемы в наружных стенах.

2.1.10 Техника безопасности в условиях реконструкции

В данном разделе в виде конкретных указаний для производителя работ излагаются мероприятия по технике безопасности для рассматриваемых видов работ. С этой целью используется нормативная литература [8, 9], а также указания из типовых технологических карт.

Рекомендуется не приводить полное описание мероприятий по безопасности, а дать ссылки на конкретные нормативные документы, содержащие эту информацию по каждому конкретному виду работ.