-

Основные понятия эксплуатационного обслуживания информационных систем

-

Особенности ис как объектов эксплуатационного обслуживания

Эксплуатация любого объекта (системы, машины) в общем случае состоит из его эксплуатационного использования по прямому назначению и его эксплуатационного обслуживания.

Под эксплуатационным обслуживанием понимается совокупность операций, процедур и процессов, предназначенных для обеспечения работоспособности объекта (системы, машины).

В зависимости от особенностей рассматриваемого объекта, в частности от степени автоматизации его основных функций, меняются соотношения между эксплуатационным использованием и эксплуатационным обслуживанием в общем процессе эксплуатации объекта. В соответствии с этим меняется содержание, вкладываемое в понятие эксплуатации того или иного объекта.

Рассмотрим основные особенности ИС как объектов эксплуатационного обслуживания.

Современные ИС – сложные технические системы. Эта сложность определяется огромным количеством входящих в них элементов, большим числом связей между ними, наличием разнообразного по принципу действия и выполняемым функциям оборудования и сложностью выполняемых ими функций.

Современные ИС – это чаще всего комплексы аппаратных и программных средств с высоким интеллектуальным уровнем, работающие обычно в режиме диалога с человеком – оператором. Неправильные действия операторов и пользователей могут вызвать ошибки в функционировании ИС.

ИС – это объекты, обычно функционирующие в условиях воздействия большого числа случайных факторов, которыми в изобилии сопровождается большинство автоматизированных процессов.

Эксплуатационное обслуживание сопровождает ИС на протяжении всей их жизни от момента изготовления до снятия с эксплуатации. В общем можно выделить следующие виды обслуживания ИС: хранения, установку, наладку на месте эксплуатации, ввод в эксплуатацию, обслуживание при нормальной работе, планово – профилактические работы, устранение неисправностей (ремонт), обслуживание программного обеспечения, обслуживание информационных баз.

Сложность ИС как объектов эксплуатационного обслуживания предъявляет высокие требования к уровню квалификации обслуживающего персонала. Большое число ИС, находящихся в эксплуатации, рассредоточенность их по территории страны делают весьма острой проблему обеспечения их эксплуатационного обслуживания. Решение этой проблемы следует искать в соответствующей организации обслуживания, широкой подготовки специалистов по эксплуатационному обслуживанию и придании ИС специального свойства высокой степени обслуживаемости, т.е. приспособленности к процессам обслуживания.

Степень обслуживаемости ИС тем выше, чем меньше количество и ниже квалификация труда, затрачиваемого на их эксплуатацию. Повышение степени обслуживаемости ТСА достигается с помощью специальных аппаратных и программных средств, автоматизирующих отдельные процессы обслуживание, в том числе средств автоматизации поиска неисправностей, автоматического контроля правильности их работы, автоматизации профилактических испытаний, автоматизации накопления и обработки информации о нарушениях нормального функционирования.

Существует три вида обслуживания (сервиса) ИС: индивидуальное, групповое и централизованное.

При индивидуальном сервисе обеспечивается обслуживание одного ИС силами и средствами персонала этого средства. В состав комплекта оборудования для этого вида сервиса может входить:

-

аппаратура контроля элементарной базы ИС и электропитания;

-

контрольно – наладочная аппаратура для автономной проверки и ремонта;

-

комплект электро - радиоизмерительной аппаратуры, необходимой для эксплуатации ИС и работы стендов проверки отдельных узлов;

-

комплект программ (тестов) для проверки исправности ИС;

-

инструмент и ремонтные принадлежности;

-

вспомогательное оборудование и приспособления.

Таким образом, все перечисленное оборудование предусматривает возможность оперативного поиска и устранения неисправностей с помощью стендовой контрольно – измерительной аппаратуры и специальных тестов. Данный комплект в сочетании с необходимыми ЗИП (инструментом, приборами, ТЭЗами, запасными частями и т.д.) должен обеспечивать заданное время восстановления ИС.

Групповой сервис служит для обслуживания нескольких ИС, сосредоточенных в одном месте. Структура состава оборудования при групповом сервисе та же, что и при индивидуальном, но при этом предполагается наличие большего числа аппаратуры, приспособлений и т.д., исключающее, однако, неоправданное дублирование. Комплект группового сервиса включает как минимум комплект оборудования индивидуального сервиса, дополненный аппаратурой и приспособлениями для других типов ИС.

Эффективность группового сервиса существенно повышается за счет специализации персонала по видам блоков и устройств, а также за счет использования контрольно – наладочных средств универсального назначения.

Централизованное техническое обслуживание является наиболее прогрессивной формой обслуживания. Эта система представляет собой сеть региональных центров обслуживания и их филиалов – пунктов технического обслуживания. Эти организации в централизованном порядке осуществляют:

-

монтажно – наладочные работы и ввод в эксплуатацию ИС;

-

устранение сложных отказов;

-

централизованный ремонт отдельных узлов и блоков;

-

снабжение ЗИП;

-

оказание помощи обслуживающему персоналу по вопросам программного обеспечения и совершенствования эксплуатации;

-

управление процессом обслуживания ИС на основе данных системы учета и анализа;

-

подготовку эксплуатационного персонала;

При централизованном обслуживании сокращаются расходы на содержание технического персонала сервисной аппаратуры и время восстановления в этом случае зависит от оперативности централизованного обслуживания.

Все мероприятия, входящие в техническое обслуживание, можно разделить на три группы:

-

Контроль технического состояния.

-

Профилактическое обслуживание.

-

Текущее обслуживание.

Контроль технического состояния ЭВМ служит для контроля неисправности ИС, локализации неисправностей, исключение влияния случайных сбоев на результаты функционирования. В современных ИС такой контроль осуществляется главным образом с помощью встроенных средств автоматизированного контроля.

Профилактическое обслуживание представляет собой ряд мероприятий, направленных на поддержание заданного технического состояния ИС в течение определенного промежутка времени и продление его технического ресурса. Профилактические мероприятия можно разделить на 2 группы:

-

Внешний осмотр, смазка и устранение дефектов, обнаруживаемых при осмотре.

-

Контрольно – настроечные работы, проводимые на включенной аппаратуре.

С точки зрения организации профилактического обслуживания наибольшее распространение получило планово-предупредительное обслуживание, основанное на календарном принципе. При этом составляется график проведения регламентных работ, в котором указываются объемы и сроки профилактических мероприятий.

Под текущим техническим обслуживанием ИС понимают комплекс настроечных и ремонтных работ, направленных на восстановление утраченных ИС свойств или работоспособности путем замены или восстановления деталей, узлов и блоков.

-

Основные эксплуатационные характеристики

Основными техническими характеристиками ИС прежде всего считают их производительность, эффективность и параметры надежности. Производительность Р есть среднее число элементарных преобразований информации или элементарных действий, выполняемых ИС в единицу времени за определенный период эксплуатации.

P=No/To, где То - расчетный период времени;

No - число элементарных действий или преобразований за время То.

На производительность ИС существенное влияние оказывают параметры надежности, т.к. при возникновении сбоев и неисправностей ИС по своему прямому назначению не используются, а затраты времени на ремонт и устранение последствий сбоев снижают Р.

Эффективность ИС есть отношение производительности Рк суммарным затратам на его приобретение ( рыночная цена С ) и на его эксплуатационное обслуживание (себестоимость Со профилактики, ремонтов и т. п.):

С=Р/(С+Со).

Следовательно, эффективность существенно снижается при возникновении сбоев, неисправностей и при необходимости проведения частых профилактических работ.

Для оценки надежности ИС используется ряд параметров, характеризующих разные ее стороны.

Под исправностью ИС понимают его способность функционировать, обеспечивая выполнение заданных функций с параметрами, установленными требованиями технической документации в заданных условиях эксплуатации. Эта характеристика позволяет судить о состоянии ИС в определенный момент времени. Однако важно знать это состояние не только в данный момент, но и способность выполнять возложенные на ИС задачи в течение заданного периода времени. Для этих целей вводится понятие безотказность.

Под безотказностью ИС понимают его способность сохранять исправность в течении заданного интервала времени при определенных условиях эксплуатации. Определяется средним временем наработки устройства на один отказ.

Для характеристики ИС с точки зрения его приспособленности к ремонту вводится понятие ремонтопригодность. Определяется средним временем восстановления исправности после отказов.

Для характеристики ИС с точки зрения их устойчивости к сбоям вводится понятие восстанавливаемости правильного функционирования. Определяется средним временем восстановления правильного функционирования после сбоя.

Для характеристики правильности функционирования ИС вводят понятие достоверности функционирования, характеризующее закономерности возникновения сбоев в работе. Сбои не являются следствием неисправностей, а возникают под воздействием различных случайных помех, т.е. они характеризуют степень защиты ИС от воздействия различных помех. Определяется средним временем наработки устройства на один сбой.

Для оценки различных параметров надежности служат ее количественные характеристики, рассчитанные на базе статистической информации об обслуживании и эксплуатации ИС и позволяющие изучить закономерности возникновения неисправностей, разработать меры их предупреждения, что в свою очередь дает возможность активно влиять на качество эксплуатационного обслуживания.

-

Основы технической диагностики

Надежность закладывается при проектировании, обеспечивается при изготовлении и расходуется при эксплуатации информационных систем.

Как снизить отказы оборудования? Резерв нашли в сфере эксплуатации за счет регулярного оценивания состояния оборудования.

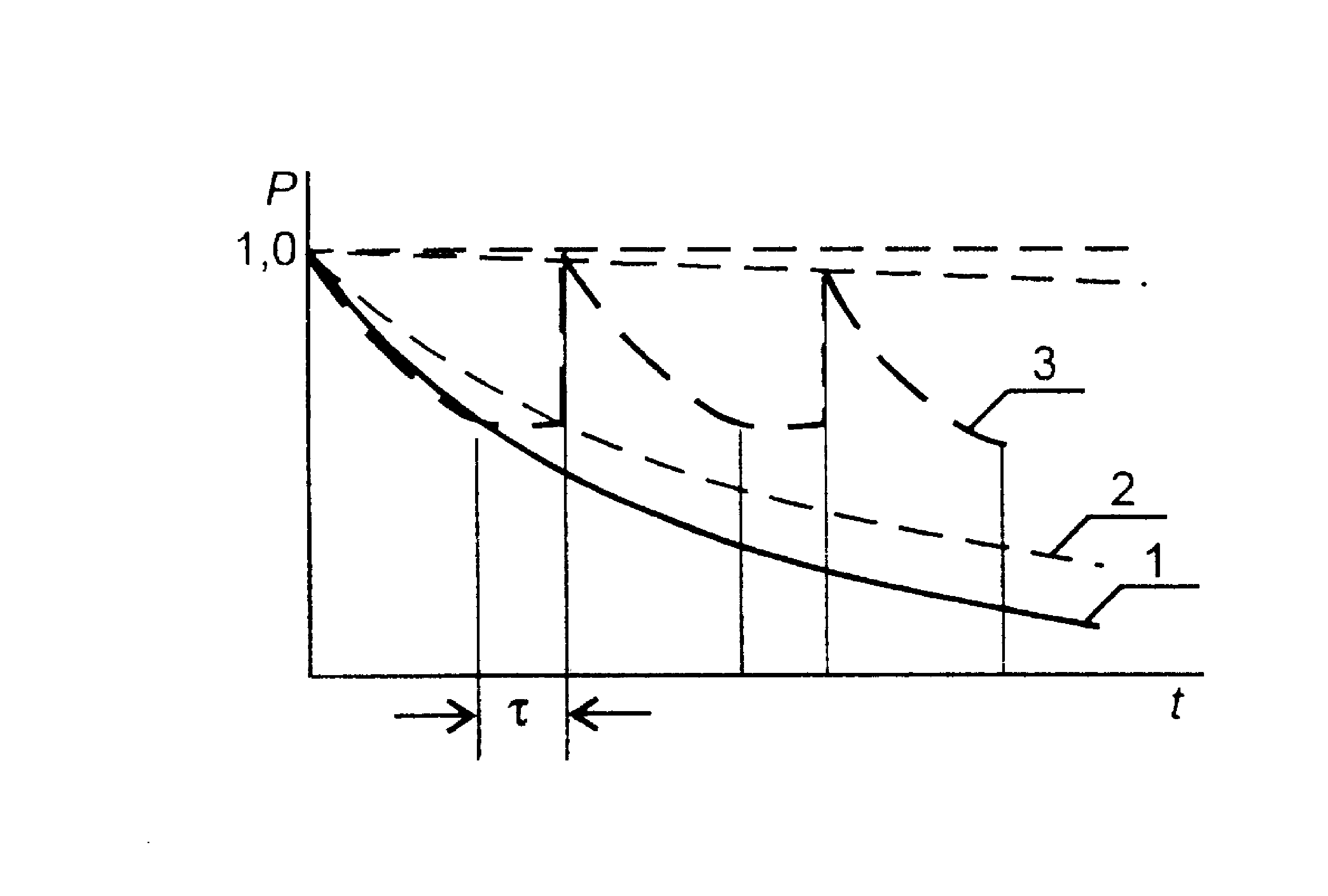

Рисунок 1 – Иллюстрация методов повышения надежности

-

Обычная эксплуатация оборудования

-

Оборудование с резервированием

-

При регулярном оценивании состояния и необходимом восстановлении

У системы нельзя спросить о “самочувствии” (как это делает врач). “недуги” оборудования можно выявить лишь анализируя информацию, используя знания о его работе. Ответы на вопросы когда, что и чем проверять, а также как создавать объекты, чтобы их можно было проверять, дает техническая диагностика.

Первые работы по технической диагностике были созданы в середине 60-х годов.

-

Основные понятия и определения

Техническая диагностика – область знаний, охватывающая теорию, методы и средства определения состояния технического объекта.

Техническое состояние – состояние которое характеризуется в определенный момент времени при определенных условиях внешней среды значениями параметров, установленных технической документацией на объект.

Процесс определения состояния ТО называется диагностированием. Различают

-

рабочее диагностирование, при котором на объект подают рабочее воздействие;

-

тестовое, при котором на объект подаются тестовые воздействия, вызывающие его реакцию, результат диагностирования – диагноз.

Диагностирование может осуществляться различными методами. Метод диагностирования – совокупность операций, действий , позволяющих дать объективное заключение о состоянии объекта. Предлагается использовать алгоритмы диагностирования – совокупность предписаний, определяющих упорядоченную последовательность действий при проведении диагностирования. Алгоритм диагностирования реализуется с помощью средств технической диагностики – это аппаратура, программы и ремонтно- эксплуатационная документация, позволяющие определять состояние ТО.

Система, оборудование, подвергаемые диагностированию называются объектами диагностирования (ОД). Часть ОД которую при диагностировании нельзя разделить на более мелкие, называется элементом или структурной единицей (СЕ).

Состояние ОД оценивается по диагностическим признакам (ДП). ДП – это параметр или характеристика, используемые при диагностировании. Параметры – это физические величины: Сила тока I, напряжение U, и т.п.

Характеристики – зависимость одной физической величины от другой:

-

статическая - если величина не зависит от времени и частоты;

-

динамическая – если такая зависимость есть.

Диагностические параметры выбираются в результате анализа диагностической модели – это формальное описание ОД в аналитической, табличной, графической и других формах.

Общим понятием теории надежности и технической диагностики является работоспособность. Состояние, при котором значения всех диагностических признаков, характеризующих способность ОД выполнять заданные функции, соответствующие определенным требованиям, называется работоспособным. Можно говорить, что объект функционирует штатно.

Неработоспособное состояние – состояние при котором значение хотя бы одного диагностического признака, характеризующего выполнение заданных функций, не соответствует заданным требованиям. Если объект выполняет часть функций, находясь в неработоспособном состоянии, то говорят, что он функционирует внештатно.

Отказы: полный, частичный (ухудшение показателей), перемежающийся.

Причиной снижения или потери работоспособности является дефект (defectus –изъян, недостаток). В ОД, состоящем из нескольких элементов, дефектом является отказ элемента, нарушение связи или наоборот появление связи между элементами. Возникновение дефекта необязательно приводит к потере работоспособности объекта, при этом объект может сохранять работоспособность за счет избыточности. В тех случаях, когда в ОД возник дефект, но объект не потерял работоспособность, говорят, что запас работоспособности снизился, а следовательно повысилась вероятность его отказа в дальнейшем.

При диагностировании могут решаться задачи

-

контроль работоспособности;

-

поиск дефекта;

-

прогнозирование состояния объекта.

Первая обязательно решается при диагностировании объектов любого назначения. Проверяется соответствие значение диагностических признаков ОД требованиям технической документации. Существует два вида контроля:

-

качественный (допусковый);

-

количественный (запас работоспособности).

Вторая решается когда ОД утратил работоспособность или запас работоспособности значительно снизился. Целесообразность ее решения определяется возможностью восстановления ОД, т.е. устранение возникшего дефекта. Это можно сделать если ОД ремонтопригоден и обслуживающий персонал имеет средства и время для его восстановления.

При решении третьей задачи изучается характер изменения диагностических параметров и на основе сформировавшихся тенденций предсказывается значение параметров в будущий момент времени.

Наиболее распространенными сочетаниями задач, решаемых в процессе диагностирования являются:

-

контроль работоспособности и поиск дефекта;

-

контроль работоспособности и прогнозирование состояния;

-

контроль работоспособности, поиск дефекта и прогнозирование состояния.

В первом случае диагностируется восстанавливаемый объект. На основании полученного диагноза обеспечивающий персонал проводит работы по восстановлению работоспособности объекта.

Во втором случае на основании диагноза принимается решение об использовании или режиме использования объекта.

Третий случай – при наличии у восстанавливаемого ОД установления назначения срока его безотказного функционирования. Это типично для высокосложных и особо ответственных ОД.

При решении основных задач диагностирования возможны различные действия по формированию диагноза:

-

при положительном результате контроля работоспособности:

-

выдача заключений о работоспособности состояния ОД;

-

контроль работоспособности ОД и выдача заключения о его состоянии;

-

прогнозирование состояния ОД и выдача заключения о его состоянии;

-

при отрицательном результате контроля работы:

-

выдача заключения о неработоспособности ОД и выдача заключения о состоянии ОД;

-

поиск возникшего дефекта и выдача заключения о состоянии ОД.

Возможны следующие виды диагноза:

-

“Работоспособен”, “Годен”, ”Да”;

-

Степень работоспособности 10,…50,…100% или “отлично”, “хорошо”, “удовлетворительно”;

-

Оборудование проработает 700 часов;

-

“Неработоспособен”, “Не годен”, “Нет”,

-

“Сломалось…”, “Вышла из строя ИС”.

Решение задач технической диагностики базируется на следующих положениях:

-

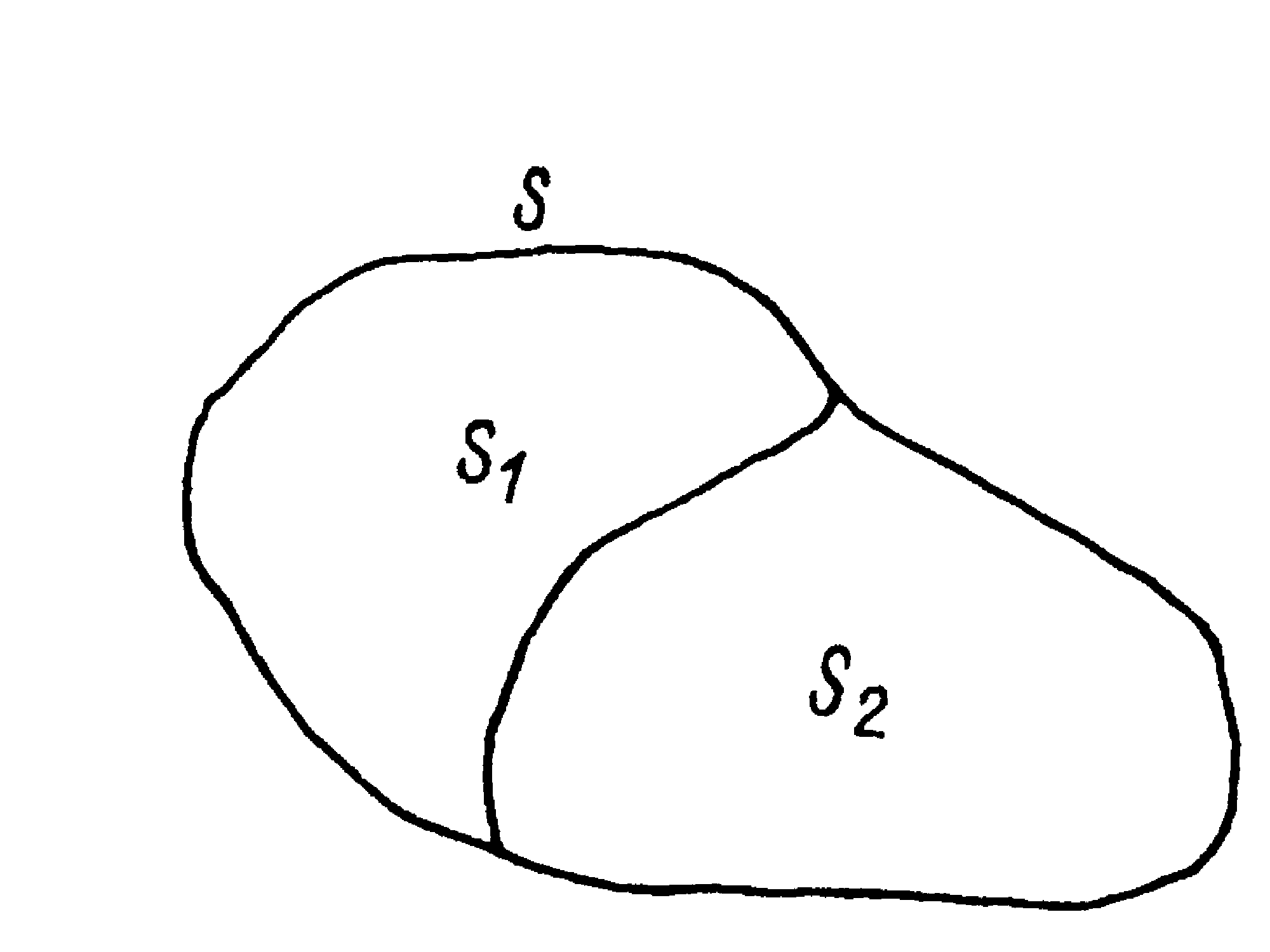

Допущении о том, что объект может находится в конечном множестве состояний S.

Рисунок 2 – Иллюстрация конечности множества состояний ОД

Это определяется ограниченными возможностями измерительных средств и глубиной познания объекта. В множестве S можно выделить два подмножества Sp и Sн . Sp- включает все состояния которые позволяют ОД выполнять свои функции т.е. ОД- работоспоспособен.

Подмножество Sн – включает все состояния, соответствующие возникновению в ОД дефектов, приводящих к потере его работоспособности. Мощность Sн определяется количеством различимых дефектов.

-

Решение задач по оцениванию состояния ОД сводится:

-

К анализу множества S при отсутствии информации о его состоянии

-

К анализу Sp и Sн при ее наличии.

При контроле работоспособности проверяются условия работоспособности и полученные результаты относят состояние объекта к одному из подмножеств Sp или Sн. При прогнозировании состояния ОД осуществляется анализ подмножества Sp состояний. Это позволяет установить характер изменения запаса его работоспособности и в ряде случаев предсказать моменты перехода ОД в Sн.

-

Возникновение в ОД дефекта не означает что он не работоспособен. При этом могут не нарушаться условия работоспособности. С другой стороны если ОД не работоспособен, то в нем обязательно имеется дефект.

-

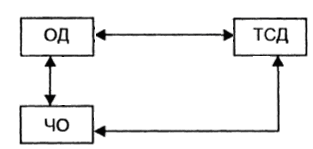

В процессе диагностирования участвуют, как правило, ОД, средства ТД и человек – оператор (ЧО). Их совокупность образует систему диагностирования (СД).

Рисунок 3 – Структурная схема системы диагностирования

-

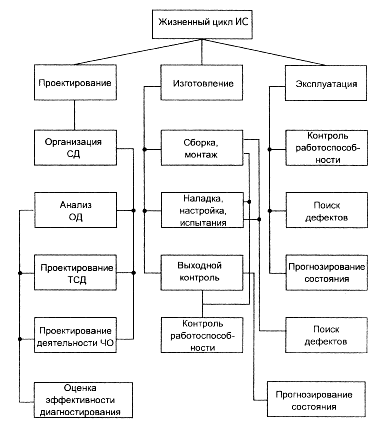

Диагностирование в жизненном цикле ТО

Жизненный цикл ТО объектов включает в себя следующие стадии:

Проектирование – планирование затрат и сроков разработки, задание требований, разработка технической (конструкторской) документации, эксплуатационно - техническая документация

Изготовление – процесс реализации технических требований в "металле", включая испытания как этап комплексной проверки характеристик оборудования, собранного из частей.

Эксплуатация — совокупность организационно - технических ме -роприятий, обеспечивающих:

-

правильное применение объекта по назначению,

-

постоянную готовность его к применению,

-

поддержание работоспособности состояния объекта и продление его ресурса.

К эксплуатации относят:

-

транспортировку,

-

хранение

-

применение его по назначению,

-

техническое обслуживание,

-

ремонт.

С позиций технической диагностики при проектировании объект приспосабливается к диагностированию и ремонту, при изготовлении создается работоспособный объект, при эксплуатации он поддерживается в работоспособном состоянии.

Для того чтобы можно было диагностировать объект необходимо:

-

спроектировать объект, приспособленный к оцениванию его состояния с требуемой глубиной и достоверностью;

-

создать средства диагностирования, которые могли бы оценить состояние объекта в заданных условиях;

-

определить роль и функции человека-оператора.

Рисунок 4 – Диагностирование в жизненном цикле ТО

Наибольшего эффекта при диагностировании объекта можно достичь в том случае, когда решения, принимаемые при проектировании отдельных элементов системы диагностирования, будут согласованы между собой. В процессе проектирования определяют эффективность системы диагностирования, которая может быть достигнута на практике.

Основной задачей в процессе изготовления объекта и средств диагностирования является обеспечение требований, предъявляемых к ним. Для этого необходимо оценивать их состояние, например отдельных комплектующих изделий и объекта в целом для проверки правильности сборки и монтажа, при настройке, наладке и испытаниях, а также при выходном контроле. При необходимости возможен поиск возникшего дефекта.

В процессе эксплуатации диагностирование ведется непрерывно или периодически с целью контроля работоспособности объекта. В случае необходимости осуществляются прогнозирование или поиск возникшего дефекта с целью выполнения профилактических или восстановительных работ. Диагностирование на этом этапе позволяет обоснованно принимать решения об использовании объекта в требуемый момент времени.

Таким образом, задачи диагностирования технических объектов на разных этапах могут оказаться различными. Это следует учитывать при разработке систем диагностирования, своевременно согласовывая решения, принимаемые при проектировании элементов СД. Кроме того, могут потребоваться средства диагностирования, предназначенные для использования на отдельных стадиях. Так, средства могут предназначаться для диагностирования СО только в процессе изготовления или только в процессе эксплуатации. В ряде случаев идут на компромисс и создают средства, с помощью которых можно вести диагностирование СО на всех стадиях.

Если диагностирование осуществляется на всех стадиях жизненного цикла объекта, то его эффективность повысится, а надежность может быть поддержана на уровне, заложенном при проектировании и обеспеченном при изготовлении.

-

Характеристика методов диагностирования

Оценить состояние СО можно, подавая на объект:

-

рабочее воздействие (рабочее диагностирование);

-

тестовое воздействие (тестовое диагностирование).

Метод диагностирования — совокупность приемов и способов позволяющих дать объективное заключение о состоянии ОД.

-

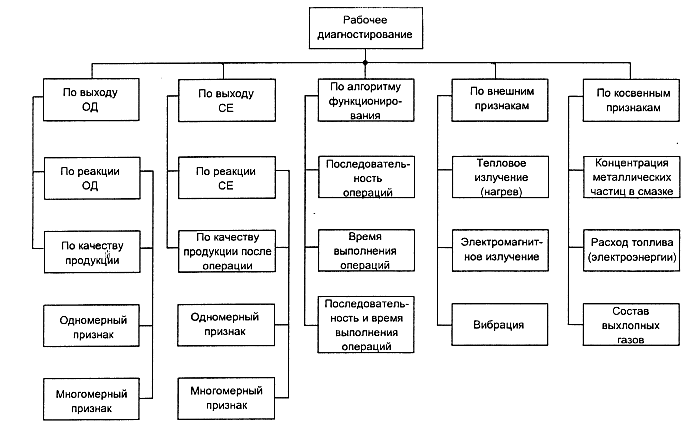

Методы рабочего диагностирования.

-

По конечному результату, т. е. выходу объекта. При этом оценивается выходная реакция на рабочие воздействия рассматривается одномерный или многомерный случай. Многомерность арактерна для диагностирования дискретных объектов и оценки состояния объектов по диагностическим характеристикам. Одномерный случай имеет место, как правило, при контроле диагностических, параметров. По качеству продукции можно диагностировать технологическое оборудование и технологические процессы.

-

Рабочее диагностирование возможно осуществлять, внедряясь в объект и наблюдая за результатом каждой операции (выходом блока). При этом оцениваться может реакция блока - СЕ — на входное воздействие или результат операции. Возможны одномерные и многомерные случаи.

-

По алгоритму функционирования ТО. При этом можно фиксировать:

-

только последовательность выполнения операций;

-

время выполнения операций;

-

и то, и другое.

-

-

По внешним признакам

-

по нагреву отдельных деталей или вообще тепловому полю, создаваемому объектом при его работе. Нагрев элементов объекта свыше допустимого свидетельствует о возникновении в нем дефекта.

-

по электромагнитному полю, создаваемому электротехническим и электронным оборудованием. Искажение поля свидетельствует о том, что состояние объекта изменилось.

-

по виброакустическому полю - состояние элементов, имеющих вращающиеся детали.

-

По косвенным признакам.

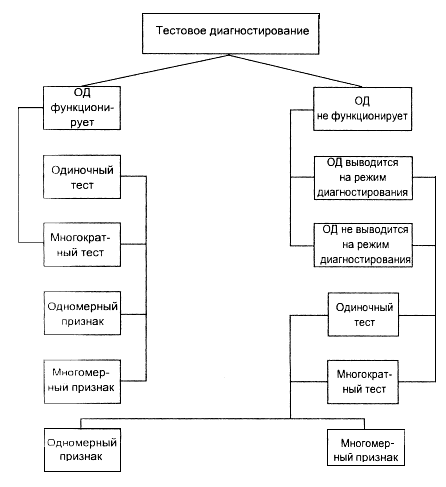

Для выполнения тестового диагностирования требуется наличие специальных генераторов, вырабатывающих тестовые воздействия, подаваемые в объект диагностирования и стимулирующие его реакцию. По степени отклонения реакции объекта от номинальной судят о его состоянии.

Осуществляют как:

-

при функционировании ОД,

-

в нерабочем состоянии.

В первом случае необходимо исключить влияние тестовых воздействий на правильность его функционирования. Во втором случае необходимо вывести объект в режим диагностирования (прогрев, включение). Используют как рабочие виды, так и специальные. Аналогично для выходных сигналов.

Тестовое диагностирование – одиночным воздействием (импульс) или многократными воздействиями (серия импульсов). ТД – одномерное – анализируется один показатель или многомерное. Многомерные для дискретных объектов. Для сложных объектов возможно сочетание методов диагностирования.

Рисунок 5 – Методы рабочего диагностирования

Р исунок

6 – Методы тестового диагностирования

исунок

6 – Методы тестового диагностирования

-

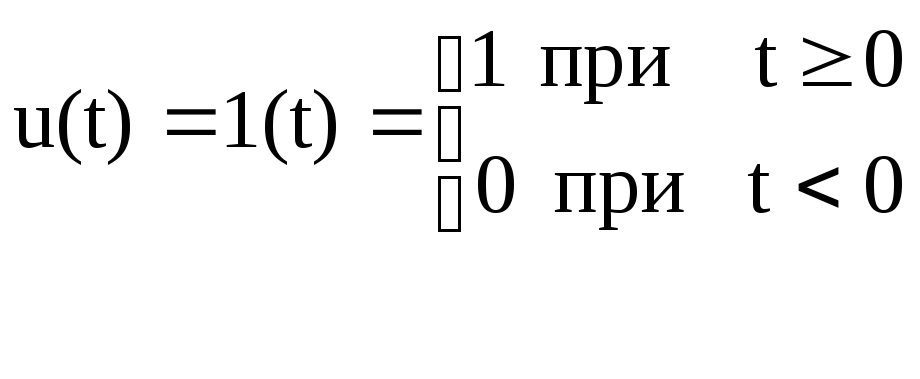

Тестовые сигналы

Для упрощения исследований непрерывных объектов используют типовые воздействия, которым соответствуют типовые динамические характеристики. Наиболее распространенным типовым воздействием является единичная ступенчатая функция или единичный скачок.

-

Единичная ступенчатая функция

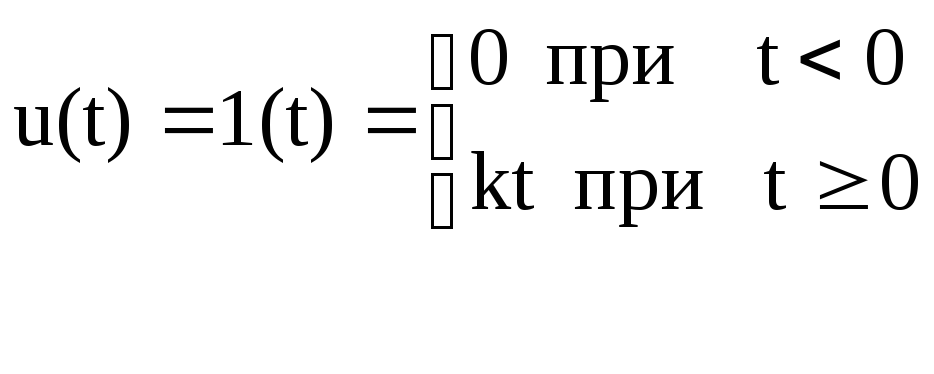

Аналитический вид:

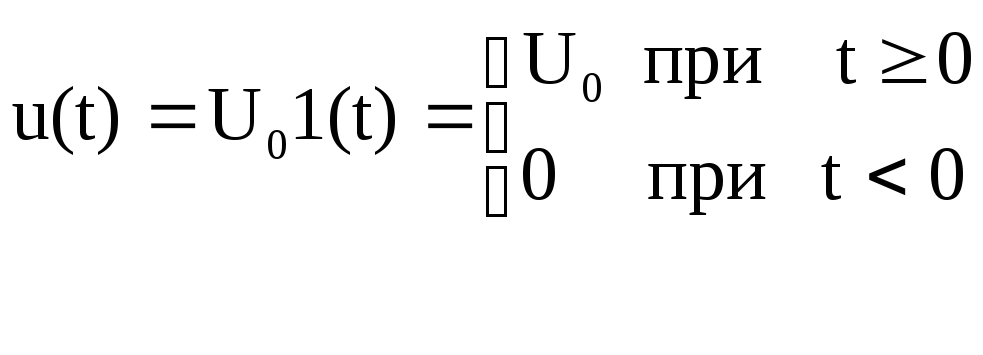

Рисунок 7 – Тестовый сигнал в виде единичной ступенчатой функции

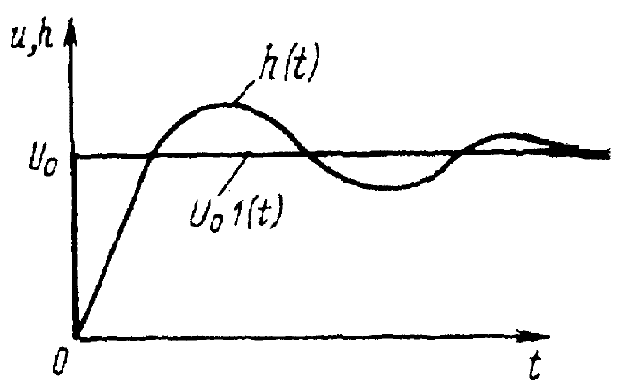

Реакция ОД – переходная характеристика h(t).

-

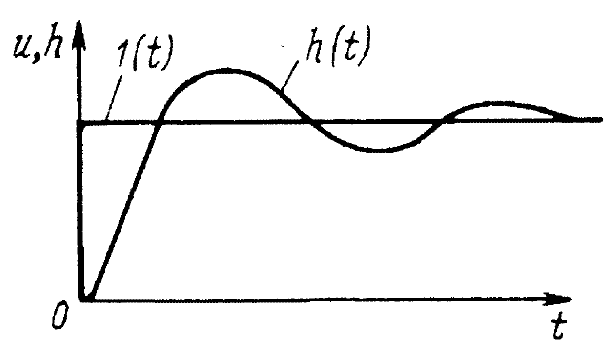

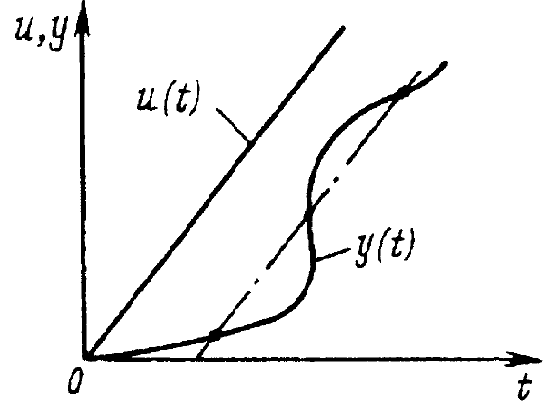

Неединичная ступенчатая функция

Неединичная ступенчатая функция называется сигналом включения вида:

Рисунок 8 – Тестовое воздействие в виде сигнала включения

Сигнал просто реализуется подачей питания. Интегрированием он преобразуется в сигнал, изменяющийся по линейному закону, а дифференцированием - в - функцию.

-

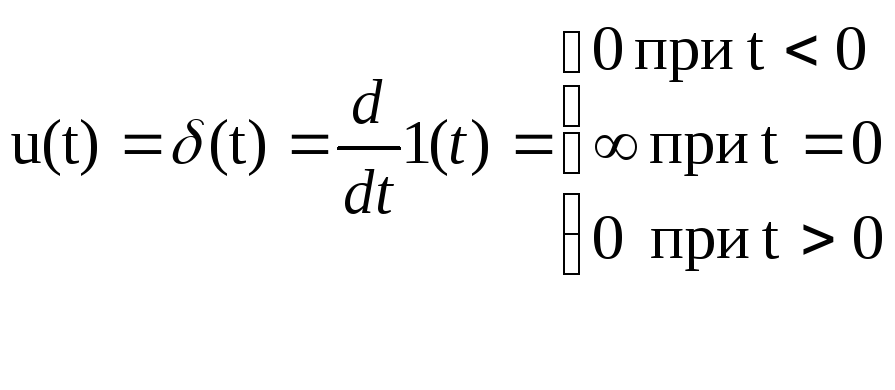

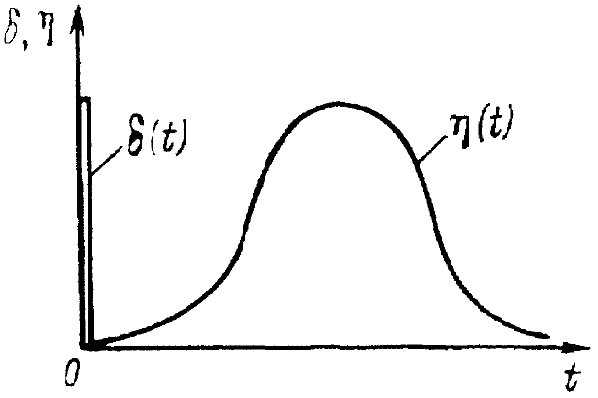

- функция имеет вид:

Рисунок 9 – Тестовое воздействие в виде d - функции

Реакция ОД на - функцию представляет импульсную или весовую функцию (f). Связь:

![]()

-

Линейное воздействие или по линейному закону:

Рисунок 10 – Тестовое воздействие в виде линейно изменяющегося сигнала

-

Синусоидальный сигнал:

![]()

Если объект линейный, то

![]()

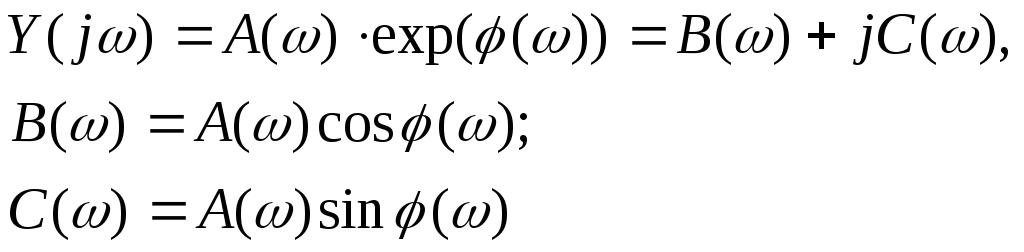

В этом случае состояние ОД оценивается не на одной частоте, а на определенной совокупности частот. Получают амплитудно –частотную А() и фазо–частотную () характеристики объекта. Частотный спектр выходного сигнала имеет вид:

В соответствии с обратным преобразованием Фурье с наблюдаемым частотным спектром м.б. составлена временная функция:

![]()

-

Тестовое диагностирование дискретных объектов

Тестовое диагностирование дискретных объектов судового оборудования предполагает использование тестов в виде сигналов, представляющих набор 1 и О и обеспечивающих срабатывание всех элементов схем. Тесты можно разделить на две группы:

-

Регулярные;

-

псевдослучайные импульсные последовательности.

Регулярные тесты можно построить на основе анализа модели ОД двумя методами:

-

структурным;

-

функциональным.

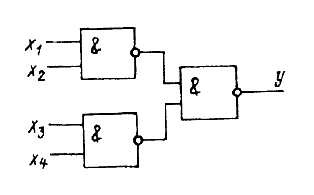

Структурный метод базируется на представлении ОД логической сетью простого логического базиса И, ИЛИ, НЕ. Так, для комбинационной схемы тест, обеспечивающий поиск шести дефектов типа "Const 1", "Const 2", имеет вид

Т={0100, 1000, 0010 ,1100 , 0001, 0011}.

Рисунок 11 – Комбинационная схема

Дефект типа "Const 1" соответствует наличию в рассматриваемой точке напряжения, дефект типа "Const O" — отсутствию напряжения.

Структурный метод мало эффективен из-за сильного возрастания объема вычислений при увеличении числа элементов в схеме.

Функциональный метод основан на использовании математических моделей, определяющих функциональные зависимости между переменными, представляющими его входы и выходы. Такими моделями могут быть таблицы функций неработоспособности (ТФН).

ТФН это прямоугольная таблица, строки которой соответствуют наборам исходных воздействий, ,а столбцы — работоспособному и каждому неработоспособному состоянию ОД. На пересечении i-й строки и j-го столбца указывается значение выходного сигнала, когда на ОД подан i-й набор и он находится в j-м состоянии. По этой таблице получается таблица покрытий, которая в дальнейшем используется для построения теста. Сложность применения этого метода для задач большой размерности, равной L, где Е – число дефектов, L – число наборов тестов.

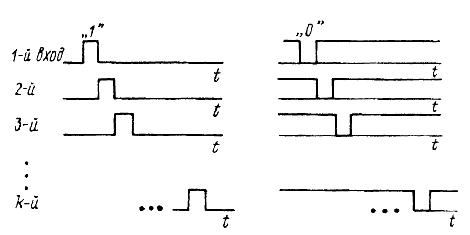

Рисунок 12 – Программный тест

Программные тесты не требуют использования математической модели, а определяются программой генерации. К тестам такого вида относятся тесты типа "бегущая 1" и "бегущий 0", т. е. "1" ("О") в любой момент присутствует только на одном входе ОД и последовательно обегает все входы ОД.

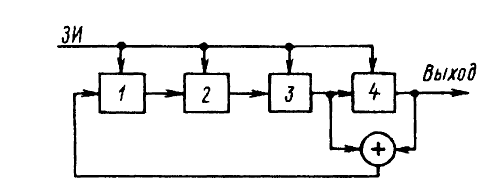

Тесты в виде псевдослучайных последовательностей двоичных сигналов наиболее просто реализуются виде регистра сдвига с сумматором по модулю 2 в цепи обратной связи, с периодом:

ТГ= (2m — 1),

где

m — число разрядов регистра;

— период следования запускающих импульсов (ЗИ).

Рисунок 13 – Генератор псевдослучайного теста

При этом в зависимости от рассматриваемого интервала последовательность импульсов может рассматриваться как регулярная, случайная и псевдослучайная.

Основной недостаток нет 100% уверенности, что при тестировании срабатывают все элементы.