- •Министерство образования российской федерации

- •Введение. Базовые элементы математических моделей компонентов радиоэлектронных устройств

- •Введение

- •Базовые элементы математических моделей компонентов радиоэлектронных устройств

- •2.1. Биполярные транзисторы

- •2.1.1. Физические принципы работы биполярного транзистора

- •2.1.3. Справочные данные биполярного транзистора

- •Расчет параметров математической модели биполярного транзистора по справочным данным

- •2.2.1. Физические принципы работы полевого транзистора

- •2.2.2. Справочные данные и расчет параметров математической модели полевого транзистора

- •Физические принципы работы полевого транзистора с изолированным затвором

- •2.3.Операционные усилители

- •2.3.1. Основные сведения об операционных усилителях

- •2.3.2. Математические модели операционных усилителей.

- •Справочные данные операционного усилителя

- •Методы и алгоритмы анализа основных характеристик радиоэлектронных устройств

- •3.1. Принципы построения математической модели

- •3.2.1. Частотный анализ

- •3.2.2. Временной анализ

- •3.2.3. Анализ по постоянному току.

- •3.3 Нелинейные цепи.

- •3.3.1 Решение системы нелинейных уравнений.

- •3.3.2 Временной анализ

- •Инерционные цепи.

- •Основные сведения о системе схемотехнического моделирования Micro – Cap5

- •4.1. Основные возможности программы Micro-Cap 5. Главное меню

- •4.2 Работа в режиме схемного редактора

- •4.3 Анализ переходных процессов (Transient Analysis)

- •4.4 Анализ частотных характеристик (ac Analysis)

- •4.5 Анализ передаточных характеристик по постоянному току (dc Analysis)

- •4.6 Многовариантный анализ

- •4.7 Вывод графиков характеристик в режиме Probe

2.1. Биполярные транзисторы

2.1.1. Физические принципы работы биполярного транзистора

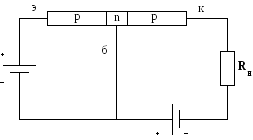

Биполярный транзистор р-n-р типа схематически изображен на рис.2.1.

Рис.2.1. Схематическое изображение биполярного транзистора

Если на эмиттер подать относительно базы положительный потенциал и замкнуть цепь коллектора, то дырки из эмиттера будут инжектироваться в базу.

При достаточно малой толщине базы дырки будут проходить через нее и попадать в коллектор. Если цепь коллектора замкнута, то в ней возникнет электрический ток. Часть дырок при прохождении через базу будет рекомбинировать с электронами, вследствие чего возникнет ток базы. Мощность в цепи коллектора в этом случае выделяться не будет и эффект усиления отсутствует.

Если в цепь коллектора ввести активное сопротивление нагрузки Rн, то ток коллектора создаст на нем падение напряжения, которое плюсом будет приложено к коллектору. При этом, наряду с собиранием будет происходить инжекция дырок из коллектора в базу, вследствие чего суммарный коллекторный ток будет много меньше тока эмиттера и усиления по мощности также не будет. Для нормальной работы транзистора в усиленном режиме необходимо на коллектор относительно базы подать достаточно большой отрицательный потенциал. При этом, если сопротивление нагрузки Rн много больше сопротивления эмиттера (Rн>> rэ), то мощность выделяемая в нагрузке будет много больше мощности отдаваемой в цепь эмиттера.

Так как

Ik ≈ Iэ и RН >> rэ, то

I2k RН >>I2э rэ и PH >> Pэ.

Основные характеристики биполярного транзистора

Биполярные транзисторы определяются следующими основными характеристиками.

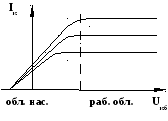

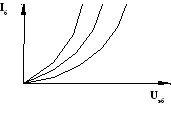

Выходные а) и входные б) статические характеристики рис.2.2.

а) б)

Рис.2.2. Выходные и входные характеристики биполярного

транзистора

Коэффициенты передачи по току α и β.

![]() -

коэффициент передачи по току при

включении с ОБ;

-

коэффициент передачи по току при

включении с ОБ;

![]() -

коэффициент передачи по току при

включении с ОЭ.

-

коэффициент передачи по току при

включении с ОЭ.

![]() ;

;

![]() .

.

Наиболее важной характеристикой биполярного транзистора, определяющей его усилительные свойства, является статический коэффициент усиления по току

![]()

Кроме режима прямого включения транзистора, существует его инверсный режим, когда напряжения на переходах изменяют свой знак на противоположный, при этом Bст инв.<< Bст.

Инверсный режим применяется относительно редко, в основном, в цифровых схемах.

Математическая модель биполярного транзистора.

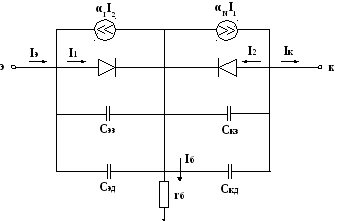

Математическую модель биполярного транзистора можно построить на основе базовых элементов математической модели рис.2.3. При этом p-n и n-p – переходы моделируются с помощью диодов, включенных в прямом и обратном направлениях, а собираемые токи – с помощью источников тока, управляемых током.

б

Рис.2.3. Математическая модель биполярного транзистора

Если на эмиттер относительно базы подать достаточно большой положительный потенциал и замкнуть цепь коллектора, то из эмиттера в базу будет инжектироваться ток I1. При этом часть дырок в базе рекомбинирует с электронами, вызывая ток базы, а в коллектор попадает ток αNI1, где αN – коэффициент передачи тока при прямом (нормальном) включении транзистора (αN <1). При инверсном включении транзистора и замкнутой цепи эмиттера из коллектора в базу инжектируется ток I2, а в эмиттер поступает ток αN I2, где αN – коэффициент передачи тока при инверсном включении транзистора (αN << αN). Токи I1, I2 называются инжектируемыми токами, а токи αN I1 и αN I2 собираемыми.

При этом

Iэ = I1 – αI I2 (2.1)

Ik = αN I1 – I2 (2.2)

Ток I1 при замкнутой цепи коллектора и ток I2 при замкнутой цепи эмиттера можно представить как токи, протекающие через диоды

![]() ;

(2.3)

;

(2.3)

![]() ,

(2.4)

,

(2.4)

где I'эо - тепловой ток эмиттера при замкнутой цепи коллектора; I'ко- тепловой ток коллектора при замкнутой цепи эмиттера.

В справочной же литературе приводится тепловой ток эмиттера при разомкнутой цепи коллектора Iэо и тепловой ток коллектора при разомкнутой цепи эмиттера Iко, поэтому токи I'ко и I'ко необходимо выразить через токи Iэо Iко.

При разомкнутой цепи эмиттера из уравнения (2.1) получаем

I1 = αI I2

При достаточно большом отрицательном напряжении на коллекторе Uкб<0 и Uкб >> φT из уравнения (2.4) имеем I2 = -I'ко.

При разомкнутой цепи эмиттера и Uкб < 0, Uкб >>φт через коллектор протекает тепловой ток коллектора Iко. Воспользовавшись уравнением (2.2), получаем

![]() (2.5)

(2.5)

Аналогично

![]() (2.6)

(2.6)

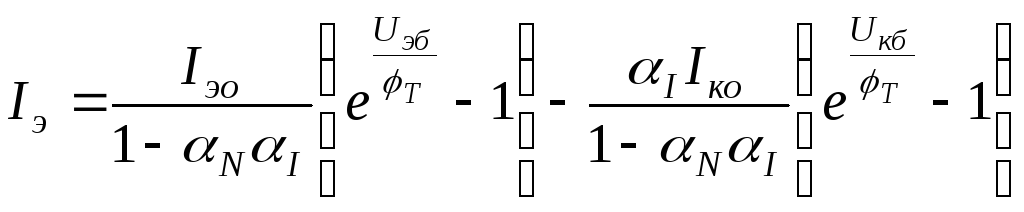

Подставляя в уравнение (2.1), (2.2) токи (2.3), (2.4) и воспользовавшись соотношениями (2.5), (2.6), получаем уравнения, описывающие математическую модель биполярного транзистора

,

(2.7)

,

(2.7)

,

(2.8)

,

(2.8)

![]() (2.9)

(2.9)

Эти уравнения получили название уравнений Эберса-Молла, а математическая модель, описываемая этими уравнениями – моделью Эберса-Молла. Уравнения Эберса-Молла описывают связь токов через переходы с напряжениями на этих переходах.

При Uкб < 0 и Uкб >> φT из второго уравнения Эберса-Молла (2.8) получаем

Iк = α NIэ + Iко

откуда следует, что ток коллектора Iк не зависит от напряжения между коллектором и базой Uкб. В реальных же транзисторах ток коллектора возрастает с увеличением напряжения между коллектором и базой.

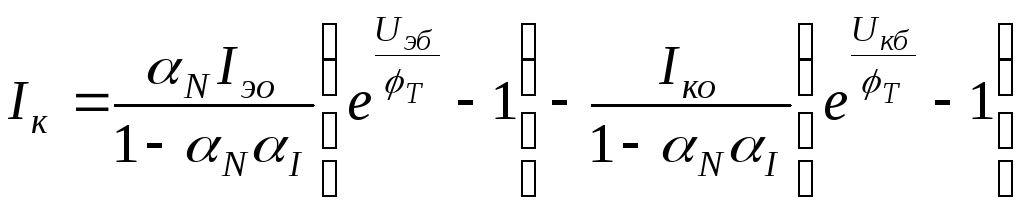

Оказывается уравнения Эберса-Молла не учитывают эффект модуляции толщины базы, получившей название эффекта Эрли. Эффект модуляции толщины базы заключается в изменении эффективной толщины базы при изменении напряжения Uкб . При увеличении отрицательного напряжения на коллекторе относительно базы в n-р – переходе расширяется слой обедненный основными носителями заряда (электронами). Т.к. он находится практически целиком в базе, то уменьшается эквивалентная толщина базы. При этом дырки быстрее проходят через базу и попадают в коллектор меньше рекомбинируя с электронами, вследствие чего, коллекторный ток увеличивается. Эффект Эрли учитывается в математической модели биполярного транзистора с помощью дополнительно введенного параметра - напряжения Эрли. Напряжение Эрли VA можно пояснить с помощью рис.2.4.

Рис.2.4. Определение напряжения Эрли

Из рис.2.4 следует, что

VA +Uкб1 = Iк1ctgα

![]() ,

,

где h22 – выходная проводимость при заданном токе коллектора Iк1, откуда

![]()

Значения h22 (Iк1) даются в справочных данных, а Uкб1 в рабочем режиме составляет Uкб1 = (3÷5)В.

Напряжение Эрли характеризует степень наклона выходных статических характеристик относительно оси абсцисс.

Уравнение Эберса-Молла с учетом напряжения Эрли описывают нелинейную модель биполярного транзистора, применяющуюся для анализа по постоянному току и временного анализа. Для анализа частотных характеристик применяется линейная малосигнальная модель рис.2.5.

Rкб′

Скб′ Rбб′ б′

б к

Rкэ Uкэ

Uэб′

SUэб′ Cэб′

э э

Рис.2.5. Малосигнальная модель биполярного транзистора