- •Федеральное агентство по образованию

- •6. Антимонопольный контроль за процессами концентрации на товарных рынках 74

- •1. Методологические аспекты функционирования монопольных и конкурентных рынков

- •1.1. Понятие конкуренции и эффективность функционирования конкурентных рынков

- •1.2. Модель монополии и методы достижения монопольного положения. Виды монополий. Естественные монополии

- •1.3. Характеристика и теория функционирования конкурентных и неконкурентных рынков

- •Теоретические модели конкуренции и эволюция взглядов на них

- •Многоаспектность исследования проблем функционирования и развития монополии и конкуренции

- •1.4. Методические основы анализа конкурентной среды и концентрации на товарных рынках

- •2. Методы проведения антимонопольной и конкурентной политики в различных странах

- •2.1. Этапы развития антимонопольного законодательства в зарубежных странах

- •2.2. Американская модель государственного регулирования конкуренции на рынке

- •2.3. Европейская модель регулирования конкурентных отношений

- •2.4. Реализация антимонопольной политики в странах снг

- •3.1. Антимонопольная политика как составная часть концепции экономического развития России

- •Содержание принципов и методов реализации антимонопольной политики

- •3.2. Основные направления развития антимонопольной политики в период реформирования экономики

- •3.3. Антимонопольные органы России. Этапы развития, функции и задачи

- •4. Виды деятельности, направленные на ограничение конкуренции

- •4.1. Монополистическая деятельность и экономико-правовая характеристика категории «доминирующее положение»

- •4.2. Виды злоупотреблений доминирующим положением в России

- •4.3. Виды горизонтальных и вертикальных соглашений

- •4.4. Практика контроля и антимонопольное регулирование антиконкурентных соглашений в России

- •42 % 4 %

- •5. Характеристика нарушений в виде недобросовестной конкуренции. Правоприменительная практика

- •5.1. Формы недобросовестной конкуренции как объект ограничительной деловой практики

- •Изменение доли нарушений в виде недобросовестной конкуренции в общем количестве нарушений по системе фас России в 2003-2008 гг.1, %

- •1См.: статья 14 закона «о защите конкуренции» (статья10-bis Парижской конвенции).

- •5.2. Недобросовестная реклама как инструмент недобросовестной конкуренции. Практика антимонопольного контроля

- •Дополнительная литература

- •6. Антимонопольный контроль за процессами концентрации на товарных рынках

- •6.1. Макроэкономические показатели, характеризующие процессы концентрации и развития конкуренции на российских рынках

- •Изменение уровня концентрации отраслевых рынков за 1999-2007 гг. По 200/400 компаниям1

- •1Рассчитано автором на основе материалов: Рейтинг крупнейших предприятий России // Эксперт.— 1999-2007.

- •Динамика количества организаций с суммарной долей добавленной стоимости в ввп от 10 до 50 %1

- •1Расчеты представлены по: [9] (без субъектов малого предпринимательства).

- •6.2. Основные положения антимонопольного законодательства в области контроля за процессами концентрации

- •Перечень условий, требующих предварительного согласия антимонопольного органа, при сделках с акциями (долями), имуществом коммерческих организаций и в отношении их прав1

- •Перечень сделок и иных действий, об осуществлении которых должен быть уведомлен антимонопольный орган1

- •6.3. Анализ процессов концентрации в экономике России и практика антимонопольного контроля

- •Количество рассмотренных антимонопольными органами ходатайств и уведомлений за 2007 г.

- •7. Антиконкурентные действия органов исполнительной власти и местного самоуправления, направленные на ограничение конкуренции

- •7.1. Институциональные основы, предупреждающие антиконкурентные действия органов власти

- •7.2. Результаты деятельности антимонопольных органов по пресечению антиконкуретных актов и действий органов власти

- •Количество рассмотренных нормативных правовых актов (решений) на соответствие антимонопольному законодательству в отношении органов власти в 2009 г.

- •7.3. Антимонопольный контроль за предоставлением государственной и муниципальной помощи

- •8. Порядок рассмотрения и ответственность по делам, связанным с нарушением антимонопольного законодательства

- •8.1. Основания для рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства и порядок их рассмотрения

- •8.2. Виды ответственности за нарушение антимонопольного законодательства

- •Размер штрафных санкций при нарушении антимонопольного законодательства1

- •8.3. Порядок исполнения и обжалования решений (предписаний) антимонопольного органа

- •8.4. Новации, связанные с изменениями в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях

- •Дополнительная литература

- •Антимонопольная политика государства Учебное пособие

7. Антиконкурентные действия органов исполнительной власти и местного самоуправления, направленные на ограничение конкуренции

Деятельность государства должна быть направлена на совершенствование рынка, а не на отмену или обход его.

Дж. Гэлбрэйт

План

Институциональные основы, предупреждающие антиконкурентные действия органов власти.

Результаты деятельности антимонопольных органов по пресечению антиконкуретных актов и действий органов власти.

Антимонопольный контроль за предоставлением государственной и муниципальной помощи.

7.1. Институциональные основы, предупреждающие антиконкурентные действия органов власти

Рыночные отношения предполагают уменьшение прямого вмешательства государства в деятельность предприятий. Государство как субъект рыночных отношений, с одной стороны, может поддерживать через систему соответствующих институтов экономически оправданное состояние конкурентной среды, а с другой — создавать определенные препятствия в виде административных или политических барьеров для деятельности отдельных субъектов рынка.

Необходимость осуществления государственной регулятивной функции в определенных сферах экономического развития общества неоспорима. Однако, определяя роль государства в условиях рыночной экономики, необходимо учитывать и важнейший постулат рынка — способность его к саморегулированию. В России же исторически сложилась ситуация активного вмешательства органов власти в хозяйственную деятельность субъектов рынка. При этом органы исполнительной власти и местного самоуправления далеко не всегда могут найти адекватные рыночной экономике пути взаимоотношений с хозяйствующими субъектами. Чтобы уменьшить проблему, они принимают подзаконные акты, касающиеся вопросов лицензирования, квотирования, и тем самым усложняют порядок регистрации предприятий, создают препятствия в отведении земельных участков, предоставлении в аренду производственных и служебных помещений, продлении договоров и др. Исходя из этого целесообразно вырабатывать адекватные способы выстраивания взаимоотношений между органами власти и хозяйствующими субъектами.

Полномочия органов власти, ставящие в зависимость от них действующие на рынке предприятия, и практика использования некоторыми хозяйствующими субъектами властного патронажа, запрещенного Конституцией РФ и антимонопольным законодательством, до настоящего времени не изжиты. Достаточно сильная потребность к административному регулированию хозяйственной деятельностью субъектов должна быть нейтрализована через систему сдержек и противовесов в виде законодательно закрепленных норм.

В Конституции РФ представлен ряд норм, обеспечивающих реализацию полномочий антимонопольных органов в сфере выполнения контрольных функций, связанных с развитием рыночной конкуренции и ограничением монополистической деятельности в России [1].

Статья 8Конституции РФ гарантирует единство экономического пространства, свободу перемещения товаров, услуг и финансовых средств, поддержку конкуренции, свободу экономической деятельности.

Статья 34Конституции РФ не допускает экономической деятельности, направленной на монополизацию и недобросовестную конкуренцию. Права и свободы в экономической сфере, равно как и все иные права и свободы человека и гражданина, являются непосредственно действующими, определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, органов местного самоуправления и обеспечиваются правосудием (статья 18 Конституции РФ). Любые акты и действия органов государственной власти, направленные на ограничение прав и свобод граждан в экономической сфере, противоречат Конституции РФ (за исключением случаев, установленных частью 3 статьи 55 Конституции РФ).

Статья 71Конституции РФ относит к ведению РФ установление правовых основ единого рынка, финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование, денежную эмиссию, основы ценовой политики, федеральные экономические службы, включая федеральные банки. Без этих условий все принципы статьи 8 Конституции РФ носят не более чем декларативный характер.

Статья 74Конституции РФ не допускает установления на территории РФ таможенных границ, пошлин, сборов и каких- либо иных препятствий для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств, предусматривая, что подобные ограничения могут вводиться только федеральным законом в определенных случаях. Тем самым Конституция налагает определенные ограничения на возможные действия органов государственной власти РФ, субъектов РФ и органов местного самоуправления по установлению подобных ограничений.

Перечисленные нормы Конституции РФ прямо касаются деятельности государства по ограничению монополистической деятельности, осуществляемой органами исполнительной власти и местного самоуправления, с целью содействия развитию конкуренции и являются базисом антимонопольного законодательства.

В соответствии с Положением о Федеральной антимонопольной службе [9] в рамках рассматриваемого вопроса Федеральная антимонопольная служба:

осуществляет контроль и надзор за соответствием антимонопольному законодательству ограничивающих конкуренцию соглашений или согласованных действий органов власти как между собой, так и между ними и хозяйствующими субъектами;

выдает предписания, обязательные для исполнения федеральными органами власти (их должностными лицами), в случаях, предусмотренных антимонопольным законодательством;

осуществляет согласование проектов решений органов власти по вопросам предоставления льгот и преимуществ отдельному хозяйствующему субъекту или нескольким хозяйствующим субъектам;

— проводит в установленном порядке проверку соблюдения антимонопольного законодательства на товарных рынках хозяйствующими субъектами, органами власти, получает от них необходимые документы, информацию, объяснения в письменной и устной формах.

Федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов РФ и местного самоуправления в соответствии со статьей 15 закона «О защите конкуренции» [2] запрещается принимать акты и совершать действия, направленные на ограничение конкуренции (рис. 16).

/ ч

Запрещаются ограничивающие конкуренцию акты и действия федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, иных органов и организаций, осуществляющих функции указанных органов власти, предполагающие:

Введение ограничений в отношении создания новых ХС в какой-либо сфере деятельности, а также установление запретов или введение ограничений в отношении осуществления отдельных видов деятельности или производстве определенных видов товаров

Необоснованное препятствие осуществлению деятельности ХС в какой-либо сфере

Установление запретов или введение ограничений на свободное перемещение товаров в РФ, иных ограничений прав хозяйствующих субъектов на продажу, покупку, иное приобретение, обмен товаров

Определение для ХС указаний о первоочередных поставках товаров для определенной категории покупателей (заказчиков) или о заключении в приоритетном порядке договоров

Установление для приобретателей товара ограничений выбора ХС, которые предоставляют такие товары

Рис. 16.Структура запрещенных актов и действий органов власти, направленных на ограничение конкуренции

Запреты на ограничивающие конкуренцию акты и действия органов власти и органов местного самоуправления распространены на акты и действия государственных внебюджетных фондов.

В статье 15 закона также запрещается совмещение функций органов власти с функциями хозяйствующих субъектов, наделение хозяйствующих субъектов функциями и правами органов, в том числе функциями и правами органов государственного контроля и надзора, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами РФ.

Запрещается наделение органов власти полномочиями, осуществление которых приводит или может привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.

Запрещаются и в установленном порядке признаются недействительными полностью или частично достигнутые в любой форме соглашения (согласованные действия) органа власти с другим органом власти, либо с хозяйствующим субъектом, в результате которых имеются или могут иметь место недопущение, ограничение, устранение конкуренции и ущемление интересов хозяйствующих субъектов, в том числе соглашения или согласованные действия, которые приводят или могут привести:

к повышению, снижению или поддержанию цен (тарифов), за исключением случаев, если заключение таких соглашений допускается федеральными законами или нормативными правовыми актами Президента РФ, Правительства РФ;

экономически, технологически и иным образом необоснованному установлению различных цен (тарифов) на один и тот же товар;

разделу рынка по территориальному принципу, по объему продаж или закупок, по ассортименту реализуемых товаров либо по кругу продавцов или покупателей (заказчиков);

ограничению доступа на рынок и выхода с рынка или устранению с него хозяйствующих субъектов (статья 16 закона «О защите конкуренции»).

В законе расширен круг субъектов, на которых распространяется существующий в настоящее время в антимонопольном законодательстве запрет соглашений или согласованных действий органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов, результатом которых является ограничение конкуренции. В перечень органов и организаций, на которые распространяется указанный запрет, включен Центральный банк РФ и государственные внебюджетные фонды (за исключением случаев таких соглашений, установленных федеральным законом).

Перечень возможных запрещаемых действий, приведенный в статьях 15 и 16 закона «О защите конкуренции», не носит исчерпывающего характера, поскольку общая запретительная норма касается любых актов, действий и соглашений, которые ограничивают самостоятельность хозяйствующих субъектов, создают дискриминирующие или благоприятствующие условия деятельности для отдельных из них, если они имеют или могут иметь своим результатом ограничение конкуренции и (или) ущемление интересов других хозяйствующих субъектов или граждан. Перечень составов неправомерных действий содержит только наиболее типичные нарушения.

В положениях статей 15 и 16 этого закона не только определяются основания для деятельности антимонопольных органов, но и устанавливаются определенные правила деятельности органов исполнительной власти, которые обязаны соблюдать нормы антимонопольного законодательства и не допускать принятия актов, совершения действий и заключения соглашений, запрещенных законом.

На основании выявленных фактов нарушений статей 15 и 16 закона антимонопольные органы вправе возбуждать и рассматривать дела в отношении органов исполнительной власти и местного самоуправления и их должностных лиц в соответствии с нормами закона.

По результатам рассмотрения дел антимонопольные органы могут давать органам власти предписания об отмене или изменении принятых ими неправомерных актов, о прекращении нарушений, о расторжении или изменении соглашений. При этом данные предписания могут касаться как актов (соглашений) в целом, так и отдельных их положений, противоречащих антимонопольному законодательству. К сожалению, нередко органы власти, в отношении которых выдано предписание об устранении допущенного нарушения, формально его исполняют, отменяя акт, содержащий нарушения, и принимают одновременно новый с теми же нарушениями. В случае неисполнения предписания нормативные акты органов власти могут быть отменены арбитражным судом как неправомерно принятые.

Особенностью закона «О защите конкуренции» является то, что законодатель отказался от требования обязательного предварительного согласования с антимонопольным органом проектов решений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, иных наделенных функциями или правами указанных органов власти органов или организаций по вопросам о предоставлении льгот и преимуществ отдельному хозяйствующему субъекту или нескольким хозяйствующим субъектам. Вместе с тем в этот закон введена глава 5, предполагающая государственный антимонопольный контроль за предоставлением государственной помощи.

Одной из основных задач антимонопольных органов является обеспечение равного доступа хозяйствующих субъектов к производству и реализации товаров, особенно осуществляемых за счет средств бюджета и государственных внебюджетных фондов. В целях реализации федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» Федеральная антимонопольная служба является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим контроль в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных государственных нужд, за исключением полномочий по контролю в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по государственному оборонному заказу [8].

Важно отметить, что хотя ФАС России и даны права уполномоченного органа по контролю за законом «О размещении заказов... для государственных и муниципальных нужд», контроль за недопустимостью осуществления антиконкурентных действий в рамках закона «О защите конкуренции» предусмотрен при проведении всех видов торгов независимо от субъектов, принимающих в них участие.

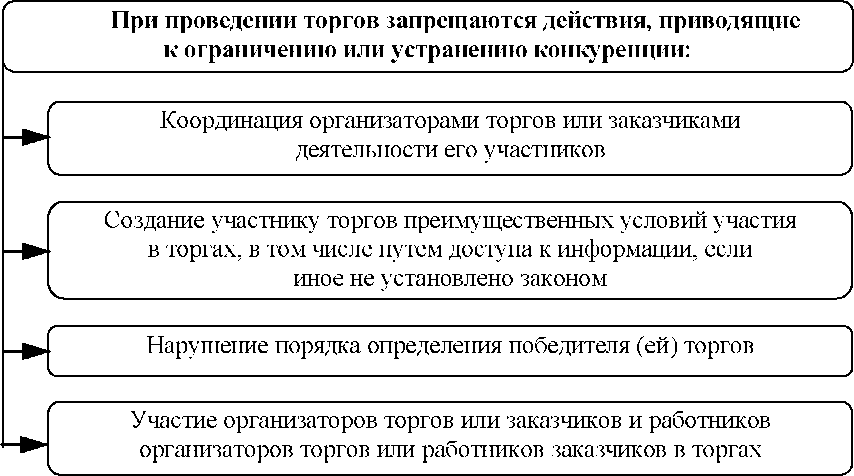

Рис. 17.Антимонопольные требования к проведению торгов

Наряду с приведенными запретами при проведении торгов, если организаторами или заказчиками торгов являются органы власти, а также при проведении торгов на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, запрещается ограничение доступа к участию в торгах и ограничение конкуренции между участниками торгов путем включения в состав лотов продукции (товаров, работ, услуг), технологически и функционально не связанной с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение и оказание которых являются предметом торгов.

Нарушение правил, установленных статьей 17 закона «О защите конкуренции», является основанием для признания судом соответствующих торгов и заключенных по результатам таких торгов сделок недействительными, в том числе по иску антимонопольного органа.

Перечень

запрещенных действий при проведении

торгов (статья 17 закона «О защите

конкуренции») представлен на рис. 17.

обязаны отбирать финансовые организации путем проведения открытого конкурса или открытого аукциона для оказания следующих финансовых услуг:

привлечение денежных средств юридических лиц во вклады;

открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, осуществление расчетов по этим счетам;

предоставление кредита;

инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание юридических лиц;

выдача банковских гарантий;

услуги на рынке ценных бумаг;

услуги по договору лизинга;

страхование имущества;

личное страхование, в том числе медицинское страхование;

негосударственное пенсионное страхование;

страхование ответственности.

Контроль за проведением названных процедур должен осуществляться в строгом соответствии с положениями федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» [8].

Опираясь на зарубежный опыт регулирования участия государства в общих правилах функционирования рынка, впервые в закон введено «революционное» положение, предусматривающее общий запрет на избирательное предоставление преимуществ хозяйствующим субъектам со стороны органов власти и местного самоуправления.

Одной из наиболее значимых новаций закона является определение понятия государственной помощи как особой разновидности антиконкурентных действий органов власти.

Предметом рассмотрения антимонопольных органов могут быть не только действия, но и бездействие органов исполнительной власти, например, неисполнение определенных процедур в сроки, установленные правовыми актами.

Опасность нарушений, допускаемых федеральными органами исполнительной власти, выражается в том, что посредством территориальных органов и подведомственных организаций органов власти федерального уровня указанные нарушения реализуются на всей территории страны или тиражируются. Особенно показательны в этом плане нарушения Министерства путей сообщения, в отношении которого в течение 3 последних лет было возбуждено 24 дела, а по 13 из них выданы предписания о прекращении нарушений [8].

Основная причина данного вида нарушений антимонопольного законодательства заключается в том, что нередко отсутствует нормативное регулирование конкретных сфер общественных отношений даже на ведомственном уровне, что позволяет органам власти использовать существующие пробелы в законодательстве в своих интересах, нарушая требования конкурентного законодательства.

Ряд нарушений вызван также несбалансированностью контрольных (надзорных) функций, возложенных на органы власти. Нередки случаи пересечения или прямого дублирования полномочий, в которых федеральные органы исполнительной власти осуществляют надзор, что и приводит к увеличению административных барьеров для хозяйствующих субъектов [3].

В настоящее время продолжается практика создания органами исполнительной власти подведомственных государственных учреждений, которыми они, используя установленные законодательством правовые механизмы и обосновывая свои действия необходимостью «оптимизации расходов федерального бюджета на государственное управление», передают часть публичных функций. На деле это означает создание дополнительного источника финансирования своей деятельности.

При рассмотрении норм антимонопольного законодательства сложной остается ситуация, когда при органах власти создаются структуры (центры), выполняющие на платной основе работы или услуги, тесно связанные с осуществляемыми ими же функциями государственно-властного характера, либо совмещающие деятельность по обслуживанию выполнения органами власти возложенных на них функций с проведением платных работ (услуг), нередко навязываемых контрагенту. Такая практика наблюдалась в отношении действий со стороны центров стандартизации и метрологии, центров санитарно-эпидемиологического надзора, ветеринарных и транспортных инспекций.

Значительное количество нарушений имеет место в практике органов исполнительной власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления. Подавляющее большинство дел, возбуждаемых территориальными управлениями, касаются актов и действий органов местного самоуправления. Многие из выявляемых нарушений связаны с препятствиями законной деятельности предприятий, составляющих городскую инфраструктуру. В отраслевом разрезе преобладают факты нарушений на потребительском рынке товаров и услуг, в сфере перевозок пассажиров автотранспортом.

Так, например, Новосибирским территориальным управлением было возбуждено дело в отношении постановления мэрии г. Новосибирска «Об упорядочении торговли на территории Новосибирска», запрещающее реализацию скоропортящейся продукции в киосках и павильонах, независимо от наличия холодильного оборудования, и разрешение продаж только в стационарных торговых предприятиях. Первая инстанция арбитражного суда оставила предписание в силе и оно было исполнено.

Значительно возросший в последнее время объем законодательства, его усложнение и детализация провоцируют более сложные, нежели в 1990-е гг., составы нарушений антимонопольного законодательства органами власти. При этом стремительное развитие информационного обмена приводит к быстрому распространению однотипных нарушений по всей территории страны. Нередко между органами власти и антимонопольными органами не налажено сотрудничество. Часто причинами подобных нарушений становится недостаточная осведомленность органов власти о требованиях антимонопольного законодательства [4].

Для того чтобы квалифицировать действия органов исполнительной власти как противоречащие антимонопольному законодательству, исходя из содержания статей 15 и 16 закона «О защите конкуренции», требуется установить и доказать, что эти действия ведут к ограничению конкуренции либо ущемляют интересы хозяйствующих субъектов или граждан.

Таким образом, при рассмотрении дел о нарушении данных статей закона «О защите конкуренции» целесообразно проводить анализ состояния конкуренции на соответствующем товарном рынке и определять негативные последствия в связи с теми или иными действиями органов исполнительной власти. Вместе с тем нормы антимонопольного законодательства могут применяться и в случае отсутствия существенного ограничения конкуренции вследствие таких действий, если доказано ущемление интересов предприятий или граждан.