- •Федеральное агентство по образованию

- •Содержание

- •Лабораторная работа № 1 обработка результатов измерений, на примере задачи определения объема цилиндра

- •Порядок выполнения работы

- •Приложение к лабораторной работе №1 Измерение штангенциркулем

- •Измерение микрометром

- •Лабораторная работа № 2 изучение свободных колебаний пружинного маятника

- •Теоретические сведения

- •Описание установки, метод определения

- •Порядок выполнения работы

- •1.Определение коэффициента жесткости пружины

- •2. Установление зависимости периода колебаний от массы маятника

- •Лабораторная работа №3 определение параметров влажного воздуха

- •Краткие теоретические сведения

- •Описание установки и метода определения

- •Порядок выполнения работы

- •Лабораторная работа № 4 закон сохранения энергии – пружинная пушка

- •Краткие теоретические сведения

- •Порядок выполнения работы

- •Лабораторная работа № 5 свободное падение

- •Краткие теоретические сведения

- •Порядок выполнения работы

- •Порядок выполнения работы

- •Лабораторная работа № 6 измерение моментов инерции. Теорема штейнера

- •Краткие теоретические сведения

- •Момент инерции тела относительно оси

- •Момент силы относительно оси

- •Момент импульса тела относительно оси вращения

- •Основной закон динамики для вращательного движения

- •Порядок выполнения работы эксперименты с поворотным столом

- •1. Момент инерции ненагруженного стола

- •2. Определение моментов инерции различных тел

- •3. Теорема штейнера

- •4. Измерение момента инерции с помощью пружин известной жесткости (эксперименты на шкиве стойки стола)

- •Лабораторная работа № 7 определение отношения Ср/Сv для воздуха по клеману-дезорму

- •Краткие теоретические сведения

- •Описание метода определения Ср/Сv

- •Порядок выполнения работы

- •Контрольные результаты

- •Лабораторная работа № 8 определение вязкости воздуха по истечению из капилляра

- •Краткие теоретические сведения

- •Описание метода

- •Порядок выполнения работы

- •Контрольные результаты

- •Лабораторная работа №9 определение коэффициента вязкости жидкости методом стокса

- •Описание метода

- •Описание установки

- •Порядок выполнения работы

- •Лабораторная работа №10 определение коэффициента теплового расширения твёрдых тел

- •Краткие теоретические сведения

- •Устройство прибора

- •Работа с прибором

- •Определение коэффициента теплового расширения

- •Лабораторная работа № 11 физический маятник

- •Краткие теоретические сведения

- •Описание установки и метода определения

- •Порядок выполнения работы

- •Определение приведенной длины физического маятника (по графику)

- •Лабораторная работа №12 определение упругости пружин и систем пружин. Колебания тела на пружине. Вращательные колебания

- •Теоретические сведения

- •Порядок выполнения работы

- •1. Определение упругости пружин и систем пружин

- •Контрольный эксперимент

- •2. Колебания тела на пружине

- •3. Вращательные колебания

- •Контрольный эксперимент

- •Описание метода

- •Порядок выполнения работы

- •Контрольные результаты.

Лабораторная работа № 8 определение вязкости воздуха по истечению из капилляра

Цель работы: измерить коэффициент динамической вязкости воздуха.

Приборы и принадлежности: ЛКТ-9: электрочайник, соединительные шланги, груша-помпа с зажимом, капилляр; термометр, баллон с двумя штуцерами.

Краткие теоретические сведения

П ри

движении жидкости или газа между ее

(его) соседними слоями, движущимися с

разными скоростями, возникают силы

внутреннего трения, действующие таким

образом, чтобы уравнять скорости всех

слоев. Возникновение этих сил объясняется

тем, что слои, движущиеся с разными

скоростями, обмениваются молекулами.

Молекулы из более быстрого слоя передают

более медленному слою некоторое

количество движения (импульс), вследствие

чего он начинает двигаться быстрее.

Молекулы из более медленного слоя

получают в быстром слое некоторое

количество движения, что приводит к

торможению быстрого слоя. При переносе

импульса от слоя к слою происходит

изменение импульса всех слоев. Это

значит, что на каждый из слоев действует

сила, равная изменению импульса в единицу

времени (второй закон Ньютона).

ри

движении жидкости или газа между ее

(его) соседними слоями, движущимися с

разными скоростями, возникают силы

внутреннего трения, действующие таким

образом, чтобы уравнять скорости всех

слоев. Возникновение этих сил объясняется

тем, что слои, движущиеся с разными

скоростями, обмениваются молекулами.

Молекулы из более быстрого слоя передают

более медленному слою некоторое

количество движения (импульс), вследствие

чего он начинает двигаться быстрее.

Молекулы из более медленного слоя

получают в быстром слое некоторое

количество движения, что приводит к

торможению быстрого слоя. При переносе

импульса от слоя к слою происходит

изменение импульса всех слоев. Это

значит, что на каждый из слоев действует

сила, равная изменению импульса в единицу

времени (второй закон Ньютона).

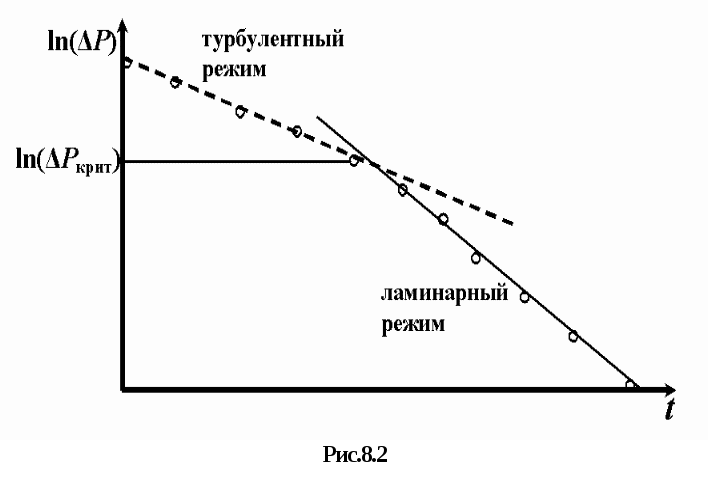

Рассмотрим жидкость, движущуюся в направлении оси y (рис.8.1).

1) Пусть на расстоянии dz скорости потока отличаются на величину dv. Отношение dv/dz характеризует изменение скорости потока в направлении оси z и называется градиентом скорости. Таким образом, градиент скорости численно равен изменению скорости на единице длины в направлении, перпендикулярном скорости.

Согласно закону Ньютона, сила внутреннего трения (вязкости), действующая между двумя слоями, пропорциональна площади их соприкосновения S и градиенту скорости:

![]() . (8.1)

. (8.1)

Величина («эта») называется коэффициентом внутреннего трения, или коэффициентом динамической вязкости. Если в формуле (8.1) положить численно dv/dz = 1 и S = 1, то F = , т.е. коэффициент динамической вязкости численно равен силе внутреннего трения, возникающей на единичной поверхности соприкосновения двух слоев, движущихся друг относительно друга с градиентом скорости, равным единице. B системе СИ единица измерения вязкости ] = кг/мс или (Пас).

Коэффициент вязкости зависит от природы жидкости (или газа) и для данной жидкости с повышением температуры уменьшается, а для газа с повышением температуры увеличивается, например:

для воды (10C) = 1,31 мПас, (50C) = 1,00 мПас, (90C) = 0,32 мПас;

для воздуха (0C) = 17,2 мкПас, (20C) = 18,2 мкПас.

Наряду с коэффициентом динамической вязкости часто используют коэффициент кинематической вязкости

![]() , (8.2)

, (8.2)

где - плотность жидкости.

Описание метода

Накачаем в баллон объемом V0 газ и будем «стравливать» его в атмосферу через капилляр диаметром d и длиной L. Если разность давления Р внутри сосуда и атмосферного давления Р0 достаточно мала, (Р–Р0) << Р0, и течение газа в капилляре ламинарное (слоистое), то расход газа определяется через его вязкость η, перепад давлений на концах капилляра, геометрическими размерами капилляра и описывается формулой Пуазейля:

![]()

а падение давления в баллоне описывается изотермическим процессом с убывающей массой газа:

![]()

При небольших перепадах давления можно заменить Р на среднее за время наблюдения значение давления газа в баллоне Р , а V = V0 . В результате получим

![]()

,

,

откуда

следует, что перепад давлений: ΔP

= P

– P0

убывает по экспоненте с постоянной

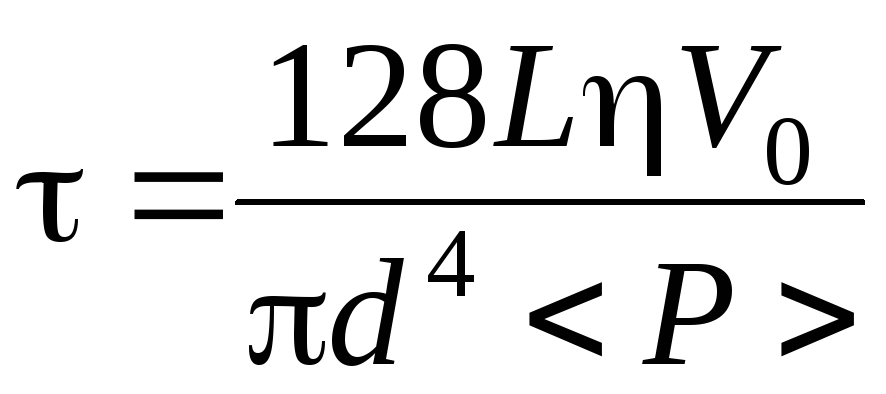

времени

![]() :

:

![]() .

.

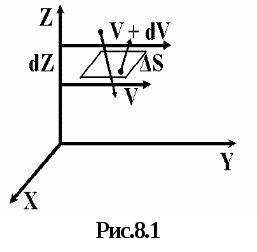

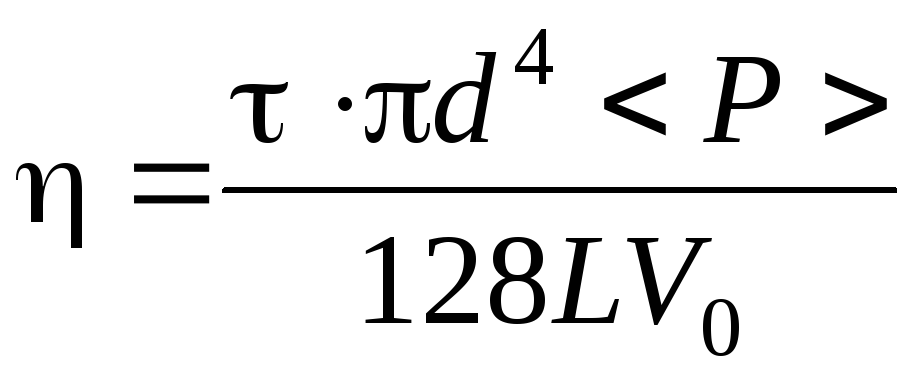

Коэффициент пропорциональности на графике зависимости 1n(ΔР) от времени даст значение τ, по которому можно найти вязкость:

. (8.3)

. (8.3)

Если

температура T

газа в капилляре отличается от температуры

Т0

газа

в баллоне, то объем прошедшего через

капилляр газа равен

![]() и расчетная формула для вязкости

и расчетная формула для вязкости

![]() . (8.4)

. (8.4)

При больших значениях ΔР течение газа будет турбулентным (при поступательном движении происходит перемешивание слоев газа). Зависимость 1n(ΔР) от времени также оказывается линейной, но с меньшим наклоном. По излому графика можно опознать изменение типа течения. Критерием типа течения является значение числа Рейнольдса

![]() ,

,

где

r

- радиус капилляра, v

- средняя скорость газа, ρ- плотность

газа (при нормальных условиях ρвозд

= 1,3 кг/м3).

Течение в трубе ламинарное при Re

1000. Поскольку

![]() имеем

имеем

![]() .

.

При d = 0,28 мм и L = 30 мм получим Re ~ 1000 при ΔP ~ 100÷150 мм рт.ст. Эта оценка показывает, что течение воздуха в капилляре будет ламинарным при избыточном давлении в баллоне в несколько десятков мм рт.ст. Тогда в формулах (8.3) и (8.4) можно принять в качестве P значение давления на 40 – 60 мм рт.ст. больше атмосферного, т.е. P = 800 мм рт.ст. А критическое значение числа Рейнольдса:

![]() . (8.5)

. (8.5)

Критическое давление определяется в эксперименте по излому графика как давление в точке, находящейся левее пересечения прямых для турбулентного и ламинарного режимов истечения воздуха из капилляра (см. рис.8.2).