Системы прямого компаундирования с коррекцией напряжения

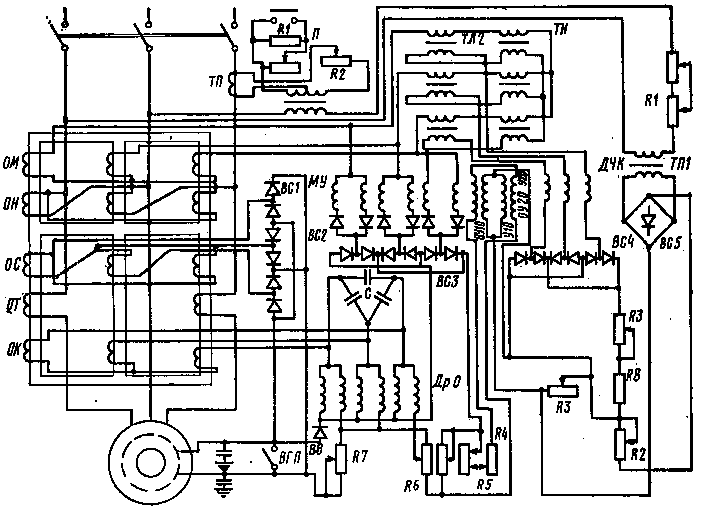

Система возбуждения синхронных генераторов МСК. Система возбуждения синхронных генераторов МСК выполнена как система управляемого фазового компаундирования. Основным элементом схемы возбуждения (рис. 68) является суммирующий трансформатор с магнитным шунтом. Суммирующий трансформатор имеет три основные и две вспомогательные обмотки. Обмотка напряжения ОН соединена в треугольник и подключена на линейное напряжение генератора. Токовая обмотка ОТ расположена только на крайних стержнях.

Такое

исполнение вызвано конструктивными

трудностями размещения обмоток на

среднем стержне. В связи с этим число

витков обмотки тока увеличено в

![]() раз по сравнению с симметричной обмоткой

тока, так как в этом и другом случаях

обмотка должна обеспечить одно и то же

значение компаундирующей составляющей

тока возбуждения. Выходная суммирующая

обмоткаОС

соединена

в треугольник, и на ее выводы включен

силовой выпрямитель ВС1,

питающий

обмотку возбуждения.

раз по сравнению с симметричной обмоткой

тока, так как в этом и другом случаях

обмотка должна обеспечить одно и то же

значение компаундирующей составляющей

тока возбуждения. Выходная суммирующая

обмоткаОС

соединена

в треугольник, и на ее выводы включен

силовой выпрямитель ВС1,

питающий

обмотку возбуждения.

Вспомогательные обмотки служат для коррекции напряжения: обмотка ОМ питает измерительный элемент; на обмотку ОК включен дроссель отбора ДрО — исполнительный элемент коррекции. Дроссель отбора представляет МУ, работающий при переменном по величине напряжении на его выводах. Особенностью дросселя отбора, примененного в схеме, является то, что обмотки переменного тока выполняют также роль обмоток управления.

Управление дросселем отбора осуществляет промежуточный МУ. Кроме того, предусмотрена отрицательная обратная связь по напряжению возбуждения через регулировочный резистор R6 и вентиль В6.

С целью компенсации тока холостого хода дросселя отбора и уменьшения его влияния на величину тока КЗ генератора параллельно дросселю включен блок конденсаторов С.

Промежуточный МУ выполнен как усилитель с внутренней обратной связью. Усилитель имеет четыре обмотки управления. Обмотки управления ОУ10, ОУ20 служат для введения отрицательной обратной связи по току выхода магнитного усилителя с регулировочными потенциометрами R4 и R5, что обеспечивает устойчивую работу системы возбуждения. Обмотки управления У10 и У20 включены на выход измерительного органа через резистор R3.

В состав измерительного органа входят линейный и нелинейный элементы, а также дроссель частотной коррекции ДЧК.

Цепь линейного элемента состоит из трансформатора ТЛ1 с выходной обмоткой, включенной на выпрямитель ВС5 регулировочных резисторов R1 и резистора уставки напряжения.

Цепь нелинейного элемента включает линейный ТЛ2 с настроенными потенциометрами Rl, R2 и нелинейный ТН трансформаторы, вторичные обмотки которых соединены последовательно и питают через дроссель частотной коррекции ДЧК, трехфазный выпрямитель ВС4, резисторы R8 и R9. Совместная настройка линейного и нелинейного элементов осуществляется резистором R3.

В состав блока коррекции входит также блок параллельной работы, с помощью которого осуществляется равномерное или пропорциональное распределение реактивных нагрузок между параллельно работающими генераторами. Он состоит из трансформатора тока ТП, резисторов R1 и R2 и трансформатора напряжения.

Параметры системы прямого фазового компаундирования рассчитаны таким образом, что при отключенном блоке коррекции система обеспечивает перевозбуждение во всем диапазоне эксплуатационных нагрузок, т.е. напряжение генератора в этих режимах превышает номинальное значение.

При подключении блока коррекции вследствие повышенного напряжения на входе на выход МУ подается сигнал, увеличивающий ток выхода усилителя, являющийся током управления дросселя отбора. Увеличение подмагничивания дросселя отбора уменьшает его реактивное сопротивление, что приводит к увеличению тока отбора и к соответствующему уменьшению тока возбуждения, т.е. к понижению напряжения генератора.

При повышении или понижении частоты дроссель частотной коррекции увеличивает или уменьшает сопротивление, а это вызывает увеличение или уменьшение управляющего сигнала на входе МУ, увеличение или уменьшение тока отбора и соответствующее понижение или повышение напряжения генератора.

Точность поддержания напряжения составляет ± 1 % во всем диапазоне эксплуатационных режимов нагрузок при изменении коэффициента мощности в пределах 0,6—1 и отклонении частоты вращения не более чем на ± 2%. Распределение реактивных нагрузок между параллельно работающими генераторами осуществляется с точностью ± 10 %. Самовозбуждение генератора происходит от генератора начального возбуждения, встроенного в вал генератора. В схеме системы возбуждения предусмотрено гашение поля, которое осуществляется рубильником РГП.

|

|

|

Рис. 68. Система возбуждения генераторов МСК

|

Система возбуждения с емкостным компаундирующим элементом. Системы управляемого прямого фазового компаундирования с емкостным компаундирующим элементом предназначены для синхронных генераторов МС99-8/8 мощностью 700 кВА и МС940-1000 мощностью 940 кВА, установленных на китобазе «Советская Россия». Системы возбуждения разработаны Ленинградским электротехническим институтом имени В. И. Ульянова (Ленина).

Системы возбуждения обеспечивают:

самовозбуждение генераторов при минимальной величине остаточного напряжения, равного 3 %;

поддержание напряжения в эксплуатационных режимах с точностью ± 2 %;

пропорциональное распределение реактивных нагрузок между параллельно работающими генераторами с точностью ± 10 %;

ручное гашение поля генераторов.

Конструктивно системы возбуждения выполнены в виде секций ГРЩ.

Система возбуждения (рис. 69) состоит из трехобмоточного суммирующего трансформатора, емкостью компаундирующего элемента — блока конденсаторов С, силового выпрямителя ВС, дросселя отбора ДрО, промежуточного магнитного усилителя МУ, корректора напряжения, блока параллельной работы БПР.

Суммирующий трансформатор имеет три обмотки — токовую Wc, напряжения W1 и выходную W2. Емкостный компаундирующий элемент С собран из конденсаторов типа МБГЧ-1-750-П, соединенных в треугольник. Емкость одного конденсатора 2мкФ. Общая емкость на фазу составляет для генераторов МС99-8/8 и МС940-1000 соответственно 52 и 84 мкФ.

Параметры суммирующего трансформатора и емкостного компаундирующего элемента выбраны таким образом, что обеспечивается во всех эксплуатационных режимах перевозбуждение при отключенном корректоре напряжения. Дроссель отбора по управляющему сигналу корректора напряжения отбирает часть тока, в результате чего уменьшается ток возбуждения и соответственно напряжение генератора.

Силовой блок выпрямителей ВС выполнен выдвижным и состоит из отдельных трехфазных селеновых выпрямителей типа ТВС-100-646, соединенных параллельно и укрепленных на общем каркасе.

Регулирование напряжения генератора может осуществляться по астатической и статической со статизмом по реактивному току характеристикам.

Дополнительный сигнал, обеспечивающий необходимую величину статизма по реактивной нагрузке генератора, вводится со стороны блока параллельной работы.

Самовозбуждение генератора достигается за счет емкостного подмагничивающего генератор тока компаундирующего элемента при естественных значениях величины остаточного напряжения.

Включение на параллельную работу осуществляется методом точной синхронизации. Предусмотрена возможность включения на параллельную работу по способу самосинхронизации. Для этого в схему введен рубильник гашения поля ВГП, с помощью которого на период включения снимается возбуждение с генератора.

Для стабилизации режима работы в схему коррекции напряжения вводится гибкая отрицательная связь по напряжению возбуждения.

-

Рис. 69. Система возбуждения ЛЭТИ имени В. И. Ульянова (Ленина)

Система возбуждения генераторов Ленинградского завода. Система возбуждения генераторов выполнена по принципу управляемого прямого фазового компаундирования (рис. 70) и включает суммирующий трансформатор с магнитным шунтом, блок селеновых выпрямителей, дроссель отбора, корректор напряжения, блок параллельной работы и генератор начального возбуждения.

Суммирующий трансформатор имеет четыре обмотки: токовую Wc, обмотку напряжения W1, выходную обмотку W2 и обмотку питания корректора WK.

Дроссель отбора ДрО собран из трех скрепленных между собой сердечников Ш-об-разной формы, на средние стержни которых уложены катушки переменного тока и одна катушка управления ОУ.

Для самовозбуждения применен генератор начального возбуждения ГНВ, представляющий тахогенератор переменного тока с постоянными магнитами, который конструктивно встроен в корпус генератора и подключен к обмотке возбуждения через селеновые выпрямители. Мощность генератора начального возбуждения не превышает 80 Вт. После возбуждения генератора выпрямитель генератора начального возбуждения запирается напряжением блока силового выпрямителя.

Гашение поля производится выключателем ВГП, закорачивающим обмотку возбуждения.

Поддержание напряжения генератора с точностью ± 1% при изменении режима нагрузки от 0 до номинальной величины, изменении коэффициента мощности от 0 до 1 и частоты в пределах ± 2,5% номинальной осуществляется корректором напряжения, на выход которого подключена обмотка управления дросселя отбора. При отсутствии подмагничивания дросселя отбора напряжение генератора при 100%-ной нагрузке составляет 107—110 % номинального.

В качестве корректора напряжения применен корректор КН-2, разработанный Баранчинским электромеханическим заводом (рис.71).

Корректор напряжения КН-2 состоит из измерительного органа и усилителя на полупроводниковых триодах. Измерительный орган корректора измеряет напряжение на выводах генератора и сравнивает его с заданным напряжением. Полученная разность между напряжениями — действительным и заданным — служит сигналом, который управляет полупроводниковым усилителем, нагруженным обмоткой управления МУ.

Измерительный орган состоит из измерительного трансформатора ТИ; выпрямителя В1, собранного по двухполупериодной схеме выпрямления; кремниевого опорного диода В2, конденсатора С1, резисторов R1, R8, R9, кремниевого триода Т1 (п — р — п).

Первичная обмотка измерительного трансформатора через резистор уставки напряжения СУН и добавочный резистор R15, первичную обмотку трансформатора параллельной работы подключена на линейное напряжение генератора. Вторичная обмотка измерительного трансформатора через выпрямитель нагружена резистором R1. Для частичного сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения в схеме измерительного органа имеется фильтр, состоящий из конденсатора С1 и резистора R8.

Пульсирующее напряжение конденсатора С1 через стабилитрон В2 подается на вход (выводы база—эмиттер) триода T1. Параллельно входу триода Т1 подключен резистор R9. Характеристики стабилитрона В2 подобраны таким образом, что он запирает цепь до тех пор, пока напряжение на конденсаторе С1 (пропорциональное напряжению UГ генератора) не превысит напряжение пробоя UГ0 стабилитрона, которое является неизменной величиной. Тем самым производится сравнение напряжения UГ конденсатора С1 с заданным эталонным напряжением — напряжением пробоя UГ0 стабилитрона (рис. 72,а).

|

|

|

Рис. 70. Система возбуждения Ленинградского завода

|

|

|

|

Рис. 71. Схема корректора напряжения КН-2 |

|

|

|

Рис. 72. Графики, характеризующие работу КН-2

|

Если напряжение UГ превысит напряжение пробоя UГ0, в цепи базы триода Т1 появится ток и триод откроется. Напряжение на конденсаторе С1 пульсирующее, поэтому при нормальной работе открытие триода происходит в течение коротких промежутков времени в каждый полупериод измеряемого напряжения генератора. Этот процесс начинается только тогда, когда измеряемое напряжение UГ больше эталонного UГ0. При дальнейшем увеличении измеряемого напряжения UГ увеличиваются импульсы тока базы триода Т1, а значит, и импульсы тока в цепи коллектора (рис. 72,б).

Таким образом, измерительный орган измеряет напряжение генератора, преобразует его отклонение при превышении заданного напряжения в кратковременные импульсы тока, возрастающие с ростом отклонения измеряемого напряжения.

Необходимо отметить, что статическая система возбуждения в этом случае должна быть рассчитана таким образом, чтобы напряжение генератора в нормальных эксплуатационных режимах при неработающем корректоре было всегда выше напряжения, соответствующего напряжению пробоя.

Усилитель корректора напряжения состоит из германиевых триодов Т3 и Т4 (р — п— р); кремниевого триода Т2 (п — р — п); выпрямителей В3 и В4; конденсатора С3; делителя напряжения R4 и R12 резистора R10. Питание усилителя подается на его выводы через выпрямительный блок.

Импульсы выходного тока измерительного органа подаются на конденсатор С3, который заряжается, а затем разряжается на параллельно включенный ему резистор R10.

К выводам эмиттер — база триода Т2 приложена разность напряжений UR12, снимаемых с делителя напряжения R12 и вентиля В3 и напряжения UС3 — конденсатора С3.

При напряжении UС3, меньшем UR12, к переходу эмиттер — база триода Т2 приложено напряжение прямой полярности и он открывается. Если Т2 открыт, то ток, протекающий по его цепи эмиттер — база, вызывает соответственно усиленный ток коллектора. Такое состояние имеет место при отсутствии сигнала измерительного органа. В этом случае напряжение меньше UR12 на величину падения напряжения в эмиттерном переходе.

При заряде конденсатора С3 импульсами тока триода Т1 его напряжение увеличивается и, если оно будет больше UR12, то к переходу эмиттер — база триода Т2 будет приложено напряжение обратной полярности, вследствие чего триод Т2 окажется закрытым.

Диод В3 служит для того, чтобы конденсатор С3 мог заряжаться только импульсами выходного измерительного органа и чтобы предотвращать ложные срабатывания из-за пульсации напряжения питания корректора.

Промежуточный триод усилителя Т3 (р — п — р) включен так, что его цепь эмиттер — база является коллекторной нагрузкой триода Т2. Если триод Т2 открыт, по его цепи коллектор — эмиттер протекает ток, являющийся одновременно и током базы триода Т3. Так как при этом величина тока коллектора Т3 ограничена резистором R11, этот триод оказывается открытым до насыщения, и через его цепь эмиттер — коллектор проходит весь ток, протекающий по резистору R11. Если триод Т2 закрыт, в его коллекторной цепи нет тока, следовательно, отсутствует ток базы триода Т3 и последний оказывается закрытым.

При открытии триода Т3 до насыщения по его коллекторной цепи протекает ток, обусловленный напряжением источника питания и резистором R11. Падение напряжения на переходе эмиттер — коллектор насыщенного триода Т3 мало и составляет примерно 0,2В.

Благодаря относительно большому падению напряжения в вентиле В4 (0,6 0,8 В) потенциал базы триода Т4 будет положительным по отношению к потенциалу его эмиттера, т.е. к переходу эмиттер — база триода Т4 будет приложено напряжение обратной полярности и последний будет закрыт.

Если триод Т3 закрыт, то весь ток резистора будет протекать по цепи эмиттер — база триода Т4. Триод Т4 будет открыт до насыщения, величина тока в его коллекторной цепи ограничивается сопротивлением нагрузки. В этом случае все напряжение источника питания будет приложено к нагрузке.

Рассмотрим взаимодействие элементов усилителя во время заряда и разряда конденсатора С3.

При отсутствии сигнала измерительного органа к переходу эмиттер — база триода Т2 приложено напряжение прямой полярности, триод Т2 открыт. Коллекторный ток триода Т2 имеет такую величину, что открывает триод Т3 до насыщения. При этом к базе триода Т4 будет приложен положительный потенциал относительно эмиттера, что приводит к закрытию триода Т4.

При наличии сигнала измерительного органа импульсы тока триода Т1 заряжают конденсатор С3, который разряжается затем через резистор R10. Во время заряда конденсатора С3 напряжение UС3 больше напряжения UR12, а при его разряде напряжение на выводах резистора R10 уменьшается. Пока значение UC3 больше величины UR12, триод Т2 закрыт. Такое состояние длится до момента, когда напряжение Uсз не станет равным разности напряжений UR12. При запирании триода Т3 весь ток резистора R11, протекавший ранее по коллекторной цепи, потечет по цепи база — эмиттер триода Т4, открывая его до насыщения. При полном открытии триода Т4 все напряжение источника питания окажется приложенным к его нагрузке.

При больших импульсах тока измерительного органа конденсатор С3 зарядится до большего напряжения, и соответственно увеличится время, в течение которого напряжение Uсз будет больше напряжения UR12, триоды Т2 и Т3 будут закрыты, триод Т4 открыт, и по обмотке управления будет проходить ток. Таким образом, при больших импульсах тока измерительного органа увеличивается длительность открытия триода Т4 и тем самым — длительность воздействия напряжения источника питания на обмотку управления.

Параметры элементов схемы корректора подобраны таким образом, что переход ее из одного состояния в другое происходит практически мгновенно (несколько микросекунд), поэтому напряжение на нагрузке усилителя имеет вид прямоугольных импульсов. При увеличении напряжения генератора ширина импульсов увеличивается, а вместе с ней увеличивается величина среднего напряжения на обмотке управления (рис. 72, в).

Сопротивлением уставки напряжения СУН может быть изменена уставка напряжения генератора от +5% до —10 % UН (рис. 72,г). В цепь нагрузки выпрямителя В1 последовательно с резистором R1 включен резистор R2, благодаря которому можно смещать весь диапазон регулирования уставки напряжения.

Через цепь резисторов R3 и R4 подается гибкая положительная обратная связь по выходному напряжению коллектора триода Т4. Это позволяет регулировкой параметров положительной обратной связи настроить чувствительность корректора применительно к параметрам конкретного СГ.

Для обеспечения необходимой чувствительности корректора при его настройке в цепь стабилитрона включается сопротивление величиной до 2,5 кОм. Характеристика чувствительного элемента — стабилитрона не зависит от изменения частоты. Изменение частоты будет восприниматься как соответствующее изменение напряжения генератора, поэтому в таких схемах при использовании чувствительных элементов с характеристиками, не зависящими от частоты, надобность в дополнительной частотной компенсации отпадает.

Для устранения автоколебаний, возникающих при регулировке напряжения и стабилизации режима, на корректор подается гибкая отрицательная связь по напряжению обмотки возбуждения СГ через цепочку С2 — R5. При изменении напряжения обмотки возбуждения происходит заряд или разряд конденсатора С2 в зависимости от знака изменения (увеличение или уменьшение). Ток заряда или разряда приводит к появлению на выходе измерительного органа сигнала, препятствующего изменению напряжения обмотки возбуждения; тем самым вся система регулирования стабилизируется.

Для компенсации тепловых уводов, обусловленных изменениями активного сопротивления элементов, входящих в схему корректора, вследствие их нагрева, в измерительный орган корректора введена цепь с терморезистором R7 и обычным резистором R6.

При повышении температуры окружающей среды начальный ток предвыходного триода Т3 может возрасти, что приведет к неполному открытию и запиранию выходного Т4 и выходу его из строя вследствие перегрева. С целью предотвращения возрастания начального тока триода Т3 с ростом температуры на его базу подано смещение, роль которого играет падение напряжения на резисторе R14 при протекании тока. Смещение на базу триода Т3 подается через резистор R13.

При работе в обмотке управления индуктируются ЭДС высших гармоник. Эти ЭДС суммируются с напряжением источника питания и могут привести к опасным для триода Т4 перенапряжениям на его коллекторе. Обычно для снижения величины индуцированных ЭДС до безопасной в МУ (дросселе) предусматривают короткозамкнутый виток, охватывающий три сердечника и демпфирующий высшие гармоники магнитного потока. Кроме того, параллельно переходу эмиттер — коллектор триода Т4 и его нагрузке включены вентили В5 и В6, благодаря которым напряжение на триоде Т4 не может превысить величины напряжения источника питания.

Если ЭДС обмотки управления имеет такую величину, что при суммировании с напряжением источника питания оно увеличивает отрицательное напряжение на коллекторе, то вентиль В5, открываясь, пропускает ток, обусловленный ЭДС, и обмотка управления оказывается замкнутой накоротко, а напряжение на ее выводах ограничивается падением напряжения на вентиле в прямом направлении (примерно 2В). При противоположном направлении ЭДС вентиль В6 замыкает накоротко триод Т4, тем самым защищая его. Конструктивно вентили В5 и В6 выполнены в блоке выпрямителя питания корректора.

Схемой предусмотрена возможность ручной регулировки напряжения. При этом резистор ручной регулировки установлен таким образом, что при 50%-ной номинальной нагрузке напряжение генератора равно номинальному. В этом случае точность поддержания напряжения составляет (+ 4)(—2)% при изменении режима нагрузки от нуля до номинальной.

Включение генераторов на параллельную работу может выполняться способами точной синхронизации и самосинхронизации. Равномерное распределение реактивных нагрузок между параллельно работающими генераторами с точностью ± 10 % осуществляется блоком параллельной работы.

Система возбуждения генераторов Армэлектрозавода имени В. И. Ленина. Схема системы возбуждения (рис. 73) выполнена с однофазными четырехобмоточными трансформаторами с подмагничиванием. Обмотка напряжения WH включена на напряжение генератора через ненасыщенный дроссель Др1. Для самовозбуждения генератора параллельно дросселю присоединены конденсаторы С1.

Величина емкости конденсаторов выбрана такой, чтобы при частоте, близкой к номинальной, получить в этой цепи резонанс токов.

Обмотка подмагмичивания, соединенная в открытый треугольник через двухполупериодный выпрямитель, включена на выход однофазного магнитного усилите- ля МУ с внутренней обратной связью. Усилитель имеет обмотку смещения, обеспечивающую необходимую характеристику в заданном диапазоне регулирования. Рабочие обмотки магнитного усилителя включены на автотрансформатор AT. От этого же автотрансформатора получает питание и измерительная цепь коррекции напряжения, которая состоит из линейного дросселя Др2 конденсатора С2 нелинейного дросселя Др3 и резистора для ввода статизма по реактивной нагрузке.

Нелинейный дроссель, включенный через двухполупериодный выпрямитель В3 на обмотку управления МУ совместно с обмоткой смещения обусловливает требуемый корректирующий сигнал при отклонении напряжения. Линейный дроссель и конденсатор осуществляют частотную коррекцию.

Точность поддержания напряжения составляет ± 2 %.

|

|

|

Рис. 73. Система возбуждения генераторов Армэлектрозавода имени В.И.Ленина

|

Система возбуждения обеспечивает требуемые динамические показатели. Так, при прямом пуске асинхронного короткозамкнутого электродвигателя мощностью 33 кВт от генератора мощностью 50 кВт провал напряжения равен 37 %, время восстановления напряжения 0,8 с. Величина установившегося тока КЗ равна 4,4IН.

Система возбуждения Дальносленского завода (Польша). Система (рис. 74) предназначена для генераторов типа GBm мощностью от 100 до 400 кВА и представляет собой САРН с электромагнитным суммированием сигналов по току и напряжению генератора при помощи трехобмоточного суммирующего трансформатора ТТ. Трансформатор ТТ имеет четыре обмотки: токовую 1, напряжения 2, суммирующую 3 и дополнительную 4, ток в которой регулируется корректором напряжения.

Ток возбуждения выпрямляется блоком кремниевых диодов БВ. Компаундирующим элементом является дроссель Др1. Для начального возбуждения предусмотрены конденсаторы С7, включенные параллельно обмотке напряжения ТТ.

Корректор напряжения состоит из измерительного устройства и двух каскадов усиления. Измерительное устройство включает в себя две цепи. Одна из них состоит из линейного дросселя Др2, параллельно которому включен конденсатор С8, компенсирующий изменение тока возбуждения при изменении частоты, выпрямителей В1 с емкостным фильтром и из регулировочного резистора R14. Дроссель Др2 имеет регулируемый воздушный зазор для настройки корректора напряжения.

Вторая цепь аналогична рассмотренной, но вместо линейного дросселя включен нелинейный Др3, а конденсатор частотной коррекции отсутствует.

Первая ступень усиления корректора напряжения состоит из магнитного усилителя МУ1 с внутренней обратной связью, который имеет: две рабочие обмотки а1 и а2, получающие питание от трансформатора ТР1; обмотку управления dl-d2 и обмотку смещения fl-f2, включенные в цепи нелинейного и линейного элементов; две последовательно включенные обмотки гибкой отрицательной обратной связи gl-g2 и el-e2; две последовательно включенные обмотки демпферного контура b1- b2 и cl-c2 и обмотку внешней обратной связи kl-k2. На выход МУ1 включена обмотка управления b трехфазного магнитного усилителя МУ2 второй ступени усиления. Обмотка смещения d МУ2 получает питание от Tpl через выпрямители В3.

МУ2 состоит из трех однофазных усилителей с внутренней обратной связью, рабочие обмотки которых включены последовательно с обмотками 4ТТ, однофазные усилители имеют общие обмотки: управления b, смещения d и гибкой отрицательной обратной связи с.

Когда напряжение генератора соответствует заданному, токи в обмотках f1-f2 и d1-d2 равны и создают противоположно направленные магнитные потоки, компенсирующие друг друга. Ток создает в МУ2 поток, направленный навстречу потоку обмотки d.

Величиной результирующего магнитного потока будет определяться величина тока в рабочих обмотках МУ2 и соответственно падение напряжения в обмотках 4ТТ, в результате чего напряжение возбуждения, создаваемое системой компаундирования, будет уменьшено, так как обмотка 4 создает поток, направленный против потока, создаваемого обмоткой напряжения.

При увеличении напряжения генератора нарушится равенство н. с. обмоток f1-f2 и d1-d2, так как величина тока в цепи нелинейного элемента остается практически неизменной, а в цепи линейного элемента изменяется пропорционально изменению напряжения. Это вызывает увеличение тока на выходе МУ1, а следовательно в обмотке b МУ2.

Последнее увеличивает ток в цепи рабочих обмоток МУ2 и последовательно включенных с ними обмоток управления 4ТТ из-за уменьшения сопротивления первых. В результате падение напряжения на рабочих обмотках МУ2 уменьшится, а падение напряжения на обмотках 4ТТ увеличится, вызывая тем самым изменение величины тока возбуждения в сторону уменьшения.

При снижении напряжения рабочий ток МУ1, МУ2 и падение напряжения на обмотке 4 уменьшается и ток возбуждения увеличится.

При изменении (уменьшении) частоты изменение (уменьшение) сопротивления линейного дросселя Др2 компенсируется соответствующим изменением (увеличением) сопротивления конденсатора С8. Благодаря этому колебание частоты не сказывается на работе регулятора. Компенсатор реактивной мощности состоит из трансформатора тока ТТ1, активного R8 и индуктивного R9 резисторов, включенных последовательно с измерительной цепью.

Система поддерживает напряжение генератора с точностью ± 1,5 % при изменении тока нагрузки от 0 до 1,25 IН, cos от 0,4 до 1,0 и частоты ± 5 %.

При неисправностях в схеме, вызывающих увеличение тока в цепи обмоток управления компаундирующего трансформатора выше допустимых значений, может произойти повреждение компаундирующего трансформатора и других элементов схемы.

Для предупреждения этого в схеме предусмотрена защита, обеспечивающая размагничивание МУ1 при возрастании тока в цепи рабочих обмоток МУ2 выше допустимого значения. При увеличении тока в этой цепи увеличивается падение напряжения на резисторе, включенном на вторичную обмотку ТТ2. При определенном значении падения напряжения наступает пробой КС1 и в обмотке d1-d2 создается ток, направленный навстречу рабочему току цепи линейного элемента; он способствует уменьшению величины-тока в цепи корректора.

|

|

Рис. 74. Система возбуждения Дальносленского завода

|

Система возбуждения завода «Саксенверке» (ГДР). Данная система (рис. 75) установлена на пассажирских теплоходах типа «Иван Франко» для генераторов серии ДК154-14 мощностью 800 кВА. Она представляет собой систему фазового компаундирования с электромагнитным суммированием сигналов по каналу тока и напряжения с помощью трехстержневых компаундирующих трансформаторов КТ1-КТЗ, имеет корректор напряжения (КН) и схему начального возбуждения. Каждый КТ имеет четыре обмотки: напряжения 1, токовую 2, суммирующую 3, управления 4.

Один из крайних стержней, на котором расположены обмотки 2, 4, имеет воздушный зазор и расположен под углом 45° по отношению к другим стержням, что обеспечивает уменьшение индуктивной связи между обмотками. Обмотки 1 и 4 секционированы.

Для выпрямления тока возбуждения предусмотрены кремниевые выпрямители БВ, имеющие на стороне переменного тока защиту из последовательно соединенных резистора и конденсатора, включенных между фазами (на схеме не показаны).

КН состоит из измерительного устройства и двух каскадов усиления: МУ1, МУ2 — первый каскад и МУ3, МУ4, МУ5 — второй.

|

|

|

Рис. 76. Включения обмоток управления МУ к измерительному устройству КН системы завода «Саксенверке»

|

Напряжение вторичной обмотки Tpl, выпрямленное выпрямителями 2, соответствует действительному напряжению (ДН) генератора. На стороне постоянного тока выпрямителей 1, 2 включены активно-емкостные фильтры. На выходе этих двух источников напряжения включены резисторы R7, R8 и обмотки управления 1I, 1II, 2I, 2II магнитных усилителей МУ1, МУ2 таким образом, что токи от источника эталонного напряжения Iэ и от источника действительного напряжения Iд направлены навстречу друг другу в обмотках и согласно — в резисторах (рис. 76). В установившемся режиме, когда напряжение генератора соответствует заданному значению Iэ = Iд, результирующий поток управления равен нулю.

МУ1 (см. рис. 75) и МУ2 являются усилителями с двухполупериодным выходом на постоянном токе и внутренней обратной связью, включенными по дифференциальной схеме. Каждый усилитель, кроме двух обмоток управления, имеет еще четыре обмотки: смещения 3, интегрирующей отрицательной обратной связи 4, положительной обратной связи по напряжению и нагрузке 5, гибкой отрицательной обратной связи 6.

Обмотки 3I, 3II магнитных усилителей МУ1-МУ2 предназначены для установления рабочих точек соответствующих усилителей. Включение их на напряжение кремниевого стабилитрона КС, подключенного к выпрямителям 1, обеспечивает постоянство тока в обмотках смещения во время переходных режимов. Цепь обмотки 4I, 42II с последовательно включенными в нее конденсаторами С7, С8 и резисторами R16, R17 включена параллельно нагрузке и образует отрицательную интегрирующую обратную связь МУ, обеспечивающую:

подачу сигнала, зависящего от скорости изменения напряжения на выходе усилителя, создающего во время переходного процесса магнитное поле, направленное навстречу полю усиливаемого сигнала (тем самым устраняется возможность автоколебания системы);

подачу аналогичного сигнала, зависящего от скорости изменения напряжения на обмотке возбуждения, так как указанные резисторы и конденсаторы включены параллельно обмотке возбуждения через резисторы R14, R15 и конденсатор С2;

изменение коэффициента усиления изменением величины резистора R16.

Обмотки 5I, 5II обеспечивают увеличение коэффициентов усиления МУ. Цепь обмоток 6I, 6II с параллельно подключенными конденсаторами С5 и С6 служит для создания отрицательной обратной связи по напряжению, включенной параллельно нагрузке МУ1 и МУ2. Запаздывание указанной связи определяется тем, что в переходном режиме конденсатор соединяет параллельно обмотки 6I и 6II на время, определяемое величиной постоянной времени контура из RC. В данном случае оно составляет 1—2 с.

Рабочие обмотки МУ1, МУ2 получают питание от вторичных обмоток Тр3 и нагрузкой их являются обмотки управления усилителей МУ3-МУ5 второй ступени усиления, причем от МУ1 питаются обмотки ОУ2, а от МУ2 — обмотки ОУ1. Рабочие обмотки МУ3-МУ5 с внутренней обратной связью и выходом на переменном токе включены на напряжение генератора последовательно с обмоткой 1 и обмоткой управления 4КТ.

Самонасыщение осуществляется диодами B1-B2, ВЗ-В4, В5-В6. Для установления начального значения тока на выходе усилителей МУ3-МУ5 при отсутствии сигнала на его входе, а также для выравнивания выходных токов трех усилителей независимо от разницы в их характеристиках предусмотрены резисторы R16-R18, позволяющие изменить их коэффициенты усиления. Поэтому нет необходимости в использовании обмотки смещения (перемычка А на схеме).

Работа схемы протекает следующим образом. В установившемся режиме, когда напряжение генератора соответствует установленному значению, ток в обмотках управления МУ1 и МУ2 отсутствует и напряжения на выходе МУ1 и МУ2 равны.

При увеличении напряжения генератора по обмоткам управления МУ1, МУ2 потечет ток такого направления, что величина тока на выходе МУ1 увеличится, а на выходе МУ2 — уменьшится. В цепь первого из них включены обмотки 2 МУ3-МУ5, увеличение тока в которых уменьшает ток на выходе МУ3-МУ5, а в цепь второго усилителя включены обмотки 1 МУ3-МУ5, уменьшение тока в которых вызывает также уменьшение тока на выходе, в результате уменьшается ток в обмотках управления КТ1-КТ3 и напряжение генератора уменьшается. По истечении некоторого времени, определяемого постоянной времени контура запаздывания, обмотки 6I и 6II получат питание, напряжения на выходе МУ1 и МУ2 станут равными и процесс регулирования прекратится.

При уменьшении напряжения генератора ток в обмотках управления МУ1, МУ2 будет иметь противоположное по сравнению с предыдущим случаем направление, что вызовет снижение выходного напряжения МУ1, повышение выходного напряжения МУ2 и, как следствие этого, увеличение выходного тока МУ3-МУ5 и повышение напряжения генератора.

Сказанное можно выразить следующей мнемонической схемой:

|

|

Стрелки, направленные вниз, указывают на уменьшение обозначенной величины, а стрелки, направленные вверх, — на ее увеличение. Индекс у обозначенной величины указывает на элемент, к. которому она относится.

Компенсатор реактивной мощности имеет ТТ, вторичная цепь которого подключена к первичной обмотке согласующего трансформатора Тр4, а вторичная обмотка последнего включена в цепь источника действительного напряжения. Параллельно вторичной обмотке Тр4 включен резистор R11, предназначенный для регулировки величины статизма внешних характеристик параллельно работающих генераторов.

В цепи рабочих обмоток МУ5 установлено токовое реле R3Г, которое при перегрузках усилителей МУ3-МУ5 срабатывает и, размыкая свои контакты, вводит резистор R7 в цепь обмотки ОУ1, ослабляя ее действие. Перегрузка усилителей имеет место при пуске и остановке генератора, когда разность Uэт — Uд достигает значительной величины. Резистор R19 позволяет регулировать величину напряжения генератора в пределах ± 10 % UН и осуществлять требуемое распределение реактивных мощностей между параллельно работающими генераторами.

Для начального возбуждения генератора предусмотрена специальная схема, подключенная на фазное напряжение, выпрямляемое кремниевыми диодами В8. Контакты контактора S1 через предохранитель Пр1 и резистор R10 подают это напряжение на ОВГ. При напряжении генератора около 0,3 UН вступает в действие основная схема возбуждения, а схема начального возбуждения отключается контактами контактора S1 (на судне S1 не установлен). При напряжении генератора, близком к номинальному, включается реле RS2 и катушка S1 начнет получать питание через резистор R11, защищающий ее от перегрузки.

В схеме предусмотрена возможность работы генератора без измерительного элемента и усилителей первого каскада. Для этого переключатель П устанавливают на ручное управление и регулировку напряжения генератора производят потенциометром R, в плечи которого включены обмотки управления МУ3-МУ5 на напряжение возбуждения генератора. При перемещении движка потенциометра в ту или другую сторону в одной из обмоток ток будет увеличиваться, а в другой — уменьшаться, что аналогично действию МУ1 и МУ2.

При выходе из строя МУ3-МУ5 необходимо, кроме переключения переключателя П в положение «Ручное управление», отключить МУ3-МУ5 от трансформатора КТ, переключить питание обмотки 1 к выводам 2 и произвести настройку схемы изменением величины воздушного зазора трансформатора КТ. Для параллельной работы необходимо подключить уравнительные соединения между генераторами.

САРН с корректором напряжения обеспечивает поддержание напряжения с точностью ± 1 % во всем диапазоне изменения режима нагрузки с cos = 1 0,5 и изменения частоты вращения дизеля на 5 %. При работе без измерительного элемента и первого каскада усиления точность снижается до ± 2,5% при изменении режима нагрузки от нуля до номинальной величины при cos =0,9 0,8 или при режиме нагрузки от нуля до 0,75Iн при cos = 0,5 0,75. Точность регулирования без корректора при правильной настройке схемы составляет ± 3 % в диапазоне изменения режима нагрузки.

При динамических изменениях режима нагрузки, а именно при набросе номинальной нагрузки, провал напряжения достигает 17% и время восстановления напряжения составляет около 1с. При сбросе полной нагрузки процесс восстановления напряжения более длителен и имеет колебательный характер.

Все элементы системы смонтированы в двух блоках. Один из них, в который входят трансформатор КТ, контур начального возбуждения и усилители МУ3-МУ5, располагается на генераторе, а другой — с измерительным устройством и МУ1-МУ2 расположен на ГРЩ.

Для облегчения отыскания неисправности в схеме предусмотрены специальные выводы с индексами, позволяющие без демонтажа схемы проверить исправность ее элементов и правильность настройки.

Контур начального возбуждения работает ненадежно вследствие перегрузки выпрямителей В8. Параллельная работа неустойчива. Распределение реактивных нагрузок между параллельно работающими генераторами нарушается в процессе работы. Наряду с этим схема корректора неоправданно усложнена.

-

Рис. 75 Система возбуждения завода «Саксенверке»

Система возбуждения фирмы АСЕА (Швеция). Представленная на рис. 77 система генератора типа GAD является системой фазового компаундирования с коррекцией по напряжению и состоит из компаундирующего устройства, конденсаторов начального возбуждения С1, блока выпрямителей БВ и корректора напряжения КН.

Компаундирующее устройство состоит из трех трехобмоточных компаундирующих трансформаторов КТ1-КТ3, каждый из которых включен в отдельную фазу генератора, и одного трехфазного дросселя Др1.

Магнитная система компаундирующих трансформаторов выполнена в виде двух цилиндрических сердечников, на которых уложены три общие обмотки: токовая 1, напряжения 2, суммирующая 3 и, кроме этого, на каждом сердечнике имеется отдельная обмотка управления 4, включенная на выходное напряжение корректора напряжения.

Обмотки 2, 3 компаундирующих трансформаторов и дросселя Др1 секционированы. Выпрямление тока возбуждения осуществляется кремниевыми выпрямителями БВ, включенными по схеме трехфазного двухполупериодного выпрямления. Для защиты выпрямителей от перенапряжений предусмотрены конденсаторы С2 (по 4 мкФ, 250 В) на стороне переменного тока и С3 (20 мкФ, 250 В) — на стороне постоянного тока.

|

|

|

Рис. 77. Система возбуждения фирмы АСЕА

|

КН включает: трансформаторы Tpl, ТрЗ, Тр4, Тр5; кремниевые выпрямители 1 на 450 В и 0,4 А; измерительное устройство 2; магнитный усилитель МУ; компенсатор реактивной мощности состоящий из Tpl, Tp2 и резистора R2.

Принцип работы КН состоит в следующем. На вход КН подается разность напряжений вторичных обмоток Tpl и Тр3. Первый из них включен во вторичную цепь трансформатора тока, а второй — на напряжение генератора через резисторы Rl, R2, R3. Результирующее напряжение, выпрямленное диодами 1, через индуктивно-емкостный фильтр Др2 и С4 подводится к измерительному устройству 2. Измерительное устройство представляет собой мостовую схему, в одну пару плеч которого включены кремниевые стабилитроны КС1, КС2 (нелинейные чувствительные элементы), а в другую — линейные резисторы RВ, R7.

|

|

|

Рис. 78. Измерительное устройство корректора системы возбуждения фирмы АСЕА

|

При определенной величине напряжения сопротивление стабилитрона в обратном направлении равно сопротивлению резисторов R, потенциалы точек А и В будут равны и тока в цепи ОУ не будет (точка С на рис. 79). При уменьшении напряжения сопротивление стабилитронов КС увеличится, потенциал в точке А уменьшится, а в точке В увеличится и ток будет протекать в отрицательном направлении от В к А (за положительное принято направление от А к В). При увеличении напряжения, наоборот, сопротивление стабилитронов уменьшится и ток ОУ изменит свое направление.

Изменение тока в ОУ вызывает соответствующее изменение тока в рабочих обмотках РО, МУ. При этом отрицательное направление тока в ОУ будет создавать магнитный поток, направленный навстречу потоку обмотки внешней положительной обратной связи ОС, т.е. будет иметь место размагничивающее действие ОУ, вызывающее уменьшение выходного тока/муи соответственно тока в обмотках управления 4 КТ, которые включены на выход МУ.

Положительное направление тока в ОУ вызовет увеличение тока (рис. 80).

Увеличение (уменьшение) тока I вызывает уменьшение (увеличение) напряжения генератора. При отключении МУ от сети или при уменьшении выходного тока Iму ниже установленного минимального значения нагрузка МУ будет зашунтирована кремниевым диодом 3 (400В, 20А), включенным на выход МУ с внутренней обратной связью.

Таким образом, при изменении напряжения или тока генератора будет иметь место изменение параметров цепи КН в следующем порядке:

Стрелки, направленные вниз, указывают на уменьшение, а направленные вверх — на увеличение значения величины; Iу — уменьшение отрицательного значения — имеет место при настройке КН, соответствующей рис. 80 (номинальное напряжение генератора принимается при этом равным 390 В). При другой настройке Iу может увеличиваться, изменив направление, что вызовет аналогичное воздействие на МУ.

Для стабилизации системы регулирования предусмотрена отрицательная обратная связь в виде стабилизирующего трансформатора Тр5, который включен иа напряжение обмотки возбуждения и работает только в переходных режимах.

Резистор R1, выведенный на ГРЩ, позволяет регулировать напряжение генератора в пределах ±10 %. Все элементы схемы смонтированы в шкафу, расположенном на генераторе.

Анализ внешних характеристик показывает, что системы обеспечивают высокую точность регулирования только при значениях cos режима нагрузки, близких к 0,8.

При изменениях значений cos режима нагрузки генератора в пределах от 0,6—0,9 данная система обеспечивает сравнительно невысокую точность регулирования в статических режимах, несмотря на наличие КН (рис.81).

В динамических режимах провалы напряжения не превышают 10—20 % при набросе номинальной величины режима нагрузки, но скорость восстановления незначительная.

-

Рис. 79. График изменения тока измерительного устройства КН системы возбуждения фирмы АСЕА

Рис. 81 Внешние характеристики генераторов фирмы АСЕА

Рис. 80. Графики изменения тока корректора напряжения системы возбуждения фирмы АСЕА

Система возбуждения фирмы «Шибаура» («Тошиба») (Япония). Система, представленная на рис. 82, является комбинированной системой регулирования напряжения генератора, которая включает в себя схему компаундирования, управляемую электромагнитным КН. Схема компаундирования состоит из трех трехобмоточных трансформаторов ТТ1-ТТЗ, дросселя Др1 и блока селеновых выпрямителей БВ.

Каждый трансформатор ТТ, кроме токовой 1, напряжения 2 и суммирующей 3 обмоток, имеет обмотку подмагничивания 4, на которую воздействует КН.

Измерительная цепь КН получает питание от трансформатора Tpl, а рабочие обмотки 1,1' и обмотка смещения 3 МУ1 — от трансформатора Тр2. Обмотка управления 2 МУ1 включена в измерительную цепь КН.

В эту же цепь включены: резистор компенсатора реактивной мощности RK, который вводится в работу блок-контактами автоматов параллельно работающих генераторов А2 или A3; контур частотной коррекции, состоящий из линейного дросселя Др1 и конденсатора С1; дроссель Др2; блок сравнения, представляющий собой параллельно соединенные насыщенный дроссель Др3 и резистор заданного напряжения RЗН.

Токи в обмотках 2 и 3 МУ1 создают противоположно направленные магнитные потоки, и результирующий поток управления МУ1 будет определяться значениями токов в этих обмотках. Величина тока в обмотке 2 будет изменяться в соответствии с изменением напряжения генератора и cos нагрузки (при включенном RK), благодаря чему будет изменяться значение тока в обмотках подмагничивания 4ТТ и тока возбуждения.

Процесс регулирования при снижении напряжения может быть представлен в следующем виде:

|

|

Увеличение (уменьшение) частоты вызывает увеличение (уменьшение) индуктивного сопротивления дросселя Др1 и уменьшение (увеличение) емкостного сопротивления конденсатора С1, благодаря чему напряжение, подводимое к выпрямителям измерительной цепи В2, не изменяется. Этим устраняется влияние изменения частоты генератора на величину тока в измерительной цепи.

Обмотка возбуждения подключается к выпрямителям рубильником Р. Параллельно ОВГ включен разрядный резистор RГП. Самовозбуждение генератора осуществляется от остаточного напряжения либо от постороннего источника напряжением 24В.

САРН поддерживает напряжение генератора постоянным с точностью ± 1,5 % при изменении режима нагрузки от нуля до номинальной величины и cos — от 0,6 до 0,9. Система возбуждения позволяет изменять напряжение генератора на ± 10 % номинального значения. Все элементы регулятора расположены в ГРЩ.

|

|

|

Рис. 82. Система возбуждения фирмы «Шибаура»

|

Система возбуждения типа SFS фирмы «Мицубиси» (Япония). Генераторы фирмы «Мицубиси» установлены на второй серии судов типа «Лисичанск», построенных в Японии.

Существует несколько разновидностей схем данной фирмы для генераторов разной мощности. Разновидность типа SFS для генераторов мощностью 400 кВА (рис. 83) представляет собой систему фазового компаундирования с электромагнитным суммированием сигналов по каналам тока и напряжения при помощи трех трехобмоточных однофазных трансформаторов ТТ1-ТТ3 с подмагничиванием. Компаундирующим элементом является дроссель Др1. Выпрямление тока возбуждения осуществляется блоком кремниевых выпрямителей БВ.

Система может работать с КН, выход которого включен в обмотки 4 подмагничивания ТТ, и без КН, при ручном регулировании тока в обмотках 4 и с отключенными обмотками подмагничивания.

-

Рис. 83. Система возбуждения типа SFS фирмы «Мицубиси»

Работа САРН при отключенных обмотках 4 аналогична работе ранее рассмотренных систем подобного типа. Отличие состоит лишь в том, что в системе фирмы «Мицубиси» есть дополнительный трансформатор тока ДТТ, при помощи которого создается дополнительная токовая составляющая возбуждения, обеспечивающая увеличение жесткости внешней характеристики генератора. Вторичная обмотка ДТТ секционирована, что позволяет осуществлять дополнительную регулировку токовой составляющей возбуждения.

КН вводится в работу переключателем ПК., при этом его контакты 1, 2, 3, 4 должны быть замкнуты, а контакты 5, 6 — находиться в положении, указанном на рисунке.

При возбужденном генераторе в этом случае подается напряжение на измерительное устройство (от трансформатора Тр2) и на МУ (от трансформатора Tpl).

В измерительное устройство входят трансформатор Тр3, защита элементов регулятора от перенапряжения при неисправностях в цепи линейного элемента, регулятор заданного значения напряжения генератора РН1 и электрические цепи с линейными и нелинейными элементами.

Линейная цепь составлена из конденсатора частотной коррекции С1, выпрямителей В2 и резистора R4, а нелинейная — из трансформатора Тр4, насыщенного дросселя Др2, выпрямителей В1, индуктивного фильтра Др3 и резистора R3. Напряжения, выпрямленные выпрямителями В1 и В2 сравниваются на резисторах R4 и R3.

На разность этих напряжений включены последовательно включенные обмотки управления 8-7, 6-5 МУ. Рабочие обмотки 1-2, 3-4 МУ включены последовательно в цепь питания обмоток управлений 4 ТТ, обмотки смещения получают питание от Tpl через выпрямители В5, а обмотки обратной связи 11-12 включены на зажимы ОВГ через конденсатор С4.

Когда напряжение генератора соответствует заданному значению, падения напряжений на резисторах R3(UR3) и R4(UR4) одинаковы и ток Iу в обмотках 8-5 МУ1 практически равен нулю:

Величина тока подмагничивания iп в обмотках 4 ТТ будет определяться потоком внутренней обратной связи и потоком обмоток смещения 9-10, для изменения тока в которых предусмотрен резистор R6.

При отклонении напряжения генератора от заданного UR3 резко изменяется, a UR4 изменится в соответствии с изменением напряжения генератора по линейному закону. Разность этих величин создаст ток в обмотке 5-8 усилителя, который будет намагничивающим либо размагничивающим, в зависимости от отклонения напряжения. Это обусловливает изменение индуктивного сопротивления рабочих обмоток 1 МУ и соответствующее изменение тока подмагничивания iп ТТ.

Изменение iп приведет к изменению насыщения магнитопровода ТТ, что вызовет изменение величины тока возбуждения таким образом, что напряжение генератора будет восстанавливаться.

Изменение тока возбуждения при изменении частоты происходит за счет изменения сопротивления С1 в линейной цепи ИУ, вызывающего соответствующее изменение UR4 .

Процесс регулирования при уменьшении UГ может быть представлен в таком виде:

|

|

Компенсатор реактивной мощности состоит из трансформатора тока ТТ4, вторичная обмотка которого замкнута на резистор R1, включенный последовательно в цепь измерительного элемента. Изменение характера нагрузки вызовет изменение напряжения, подводимого к ИУ, и соответственно требуемое изменение UR4. KPM обеспечивает статизм внешней характеристики до 4 % при изменении режима реактивной нагрузки от 0 до 60 % номинального значения.

При одиночной работе генератора резистор R1 шунтируется, а вторичная обмотка ТТ1 закорачивается накоротко выключателем ВК- Самовозбуждение генератора происходит от остаточного напряжения, которое для данных генераторов составляет 8—10 В.

При необходимости генератор можно подмагнитить от постороннего источника (аккумуляторной батареи) напряжением 24 В, нажав кнопку КП.

В цепи подмагничивания установлены токоограничивающий резистор и диод В, обеспечивающий запирание тока от постороннего источника при напряжении на ОВГ, превышающем напряжение постороннего источника.

При ручном регулировании тока управления ТТ, ИУ и цепи МУ выводятся из работы переключателем ПК, а обмотки 4 контактами 5-6 переключаются на выход выпрямителей В6, получающих питание от Tpl.

В цепи обмотки 4 ТТ установлен регулировочный резистор РРН для изменения тока подмагничивания, чем достигается требуемое изменение уставки напряжения генератора.

Система при работе с КН обеспечивает точность поддержания напряжения в пределах ± 1,5 % во всем диапазоне изменения рабочего тока генератора.

При пуске электродвигателя, мощность которого составляет 30 % мощности генератора, максимальный провал напряжения составляет 13,8 %, а время полного восстановления напряжения не превышает 0,5с.

КТ расположен на ГРЩ, а остальные элементы смонтированы в отдельном шкафу. Благодаря применению высококачественных элементов САРН работает надежно.

Система возбуждения генераторов фирмы АЕГ (ФРГ). Фирма АЕГ выпускает системы возбуждения в различных схемных вариантах. Силовая часть схемы, включающая в себя трансформатор тока, компаундирующий элемент (ненасыщенный дроссель НДр), силовой выпрямитель, на входе которого суммируются сигналы по току и напряжению, не претерпевает каких-либо существенных изменений. Изменения в основном касаются схемы коррекции напряжения.

Так, в схеме, приведенной на рис. 84,а, корректор напряжения, состоящий из автотрансформатора AT уставки напряжения, резисторов Rт, с помощью которых вводится статизм по реактивному току генератора, и насыщенного дросселя НДр воздействует на обмотку управления ОУ трансформатора тока ТТ и тем самым меняет магнитное состояние трансформатора и соответственно выходной ток трансформатора.

В схеме, представленной на рис. 84,б, при изменении напряжения генератора сигнал от КН подается на обмотку управления ОУ дросселя отбора ДрО. Дроссель отбора включен на один из отводов обмотки компаундирующего элемента, что позволяет изменять составляющую тока возбуждения по напряжению, определяемую его сопротивлением.

Отличие схемы возбуждения, представленной на рис. 84,в, от ранее рассмотренных, состоит в том, что в схеме используются принципы как электрического, так и магнитного суммирования. Силовая часть схемы построена на принципе электрического суммирования. Параметры этой части схемы выбраны таким образом, что при изменении режима нагрузки генератора от холостого хода до номинальной величины напряжение генератора поддерживается меньше номинального значения с точностью ± (3 5) %.

Для изменения напряжения до минимального и поддержания этого значения с требуемой точностью на ТТ размещена дополнительная обмотка, которая включена через управляемый дроссель на напряжение генератора.

При изменении подмагничивания управляемого дросселя изменяется величина дополнительной составляющей тока возбуждения по напряжению, благодаря чему и достигается требуемая точность поддержания напряжения ± (1,5 2) %.

Равномерное распределение нагрузки осуществляется за счет введения статизма по реактивной нагрузке. Самовозбуждение генератора происходит под действием остаточного напряжения. При КЗ генератора величина тока статора, ограничиваемая насыщением трансформатора тока, не превосходит четырех-, пятикратного значения номинального тока.

-

Рис. 84. Система возбуждения фирмы АЕГ: а — с корректором напряжения, воздействующим на трансформатор тока; б — с корректором напряжения, воздействующим на дроссель отбора; в — с комбинированным (электрическим и электромагнитным) суммированием