Всеобщая История Искусств, том 6, книга 2 – 1966

.pdfилл. 239 а

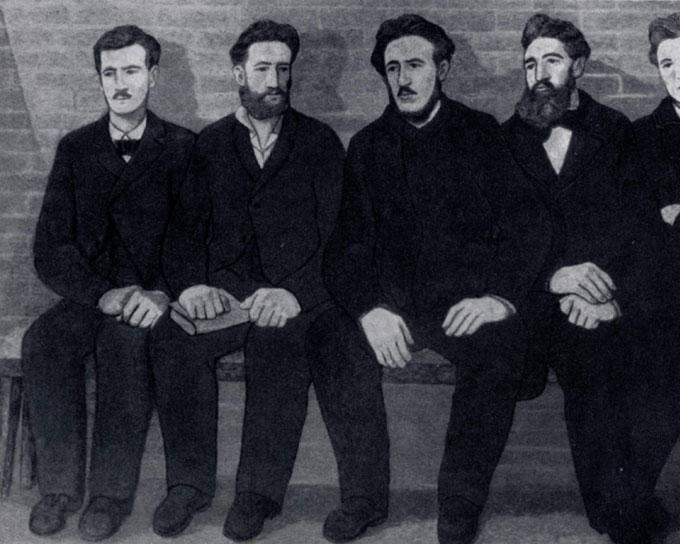

Первые годы народной власти ознаменованы подъемом в области монументальной живописи, тематической картины, портрета. Их развитие было связано с крупнейшими мастерами межвоенного двадцатилетия, такими, как Коварский, Вейс, Пронашко, Цибис, Таранчевский, Эйбиш. Коварский с воодушевлением начал работу по реставрации декоративных росписей и мозаик, украшающих ныне дома Старе-Мяста в Варшаве. Художник всем сердцем принял установление народно-демократического строя в стране. Он встал в ряды борцов за новую культуру, принимая активнейшее участие в художественной жизни Польши. Художник философского склада, привыкший мыслить обобщенно-символическими образами, он решает создать три грандиозных цикла картин. Первый из них, «Человек», был задуман как развернутая панорама тяжелой жизни старой Польши, когда крестьяне вынуждены были уходить с земли в поисках заработка (полотно «Странник», 1945). Второй цикл, «Ужасы войны», был посвящен трагической судьбе Польши в период гитлеровской оккупации. Третий цикл предназначался для украшения Дома ЦК ПОРП. Эго должны были быть монументальные портреты деятелей польского революционного движения. Смерть помешала Коварскому воплотить свои замыслы. Из третьего цикла были созданы два полотна, в том числе «Пролетариатчики» (1948; собственность ЦК ПОРП), где изображены члены первой польской рабочей партии «Пролетариат», организованной в 1882 г. Варыньским. Пролетариагчики изображены сидящими в ряд на фоне кирпичной стены тюрьмы. Перед художником стояла задача скомпоновать группу так, чтобы она воспринималась как единое целое. И Коварский достигает этого, обращаясь к обобщенным, плоскостным формам, к спокойному, несколько замедленному рит.му линий, к сочетанию красной стены и черных силуэтов фигур. Лица революционеров, спокойные жесты их сильных рук, естественные, лишенные внешней патетики позы — полны достоинства. «Пролета-риатчики» — лучшее, что пока создано современными польскими живописцами на историко-революционные темы.

Ф.Коварский. Пролетариат. 1948 г. Собственность ЦК ПОРП

илл. 239 б

Среди художников старшего поколения, чье творчество влилось в художественную жизнь новой Польши, можно назвать Войцеха Вейса (1875 — 1950), автора картины «Манифест» (1950; Варшава, Национальный музей), посвященной историческим событиям 1944 г., когда 22 июля Польским комитетом национального освобождения был принят манифест, провозгласивший как очередную задачу создание демократического польского государства. В отличие от В. Вейса, обращавшегося к традициям 19 в., творчество таких мастеров, как 3. Пронашко, Я. Цибис, В. Таранчевский, А. Нахт-Самборский, Э. Эйбиш, Е. Федкович, было более современно по форме. Один из основателей «капизма» Я. Цибис возродил в середине 50-х гг. принцип колорита. Его пейзажи, написанные очень пастозно, положили начало фактурным поискам. Родоначальник «формизма» 3. Пронашко в последние годы творчества отказался от принципов формалистически понятой конструктивности, провозглашенных им в 20-е гг., и создал ряд реалистических портретов.

Особый интерес среди мастеров польской живописи представляет Вацлав Таранчевский (р. 1903). В его творчестве ярко выражено декоративное начало. Талантливый ученик Коварского, он много сил отдал монументальной живописи, принимая вместе с Ю.

Студницким участие в восстановлении памятников старины Варшавы и Гданьска. В отличие от своего учителя Таранчевский развивал дальше концепции .монументальнодекоративного искусства, тяготея к геометрическим формам, локальному цвету, плоскости, к ритму четких линий. В своих станковых произведениях Таранчевский отдает предпочтение портрету и натюрморту, детально разрабатывая один и тот же декоративный мотив в поисках новых сочетаний цвета и формы.

В конце 40-х — начале 50-х гг. художники среднего и младшего поколений иногда уступали своим старшим коллегам по уровню профессионального мастерства. В первые годы народной власти многое искупалось актуальностью самой темы. Но постепенно поиски художественной выразительности, вопросы мастерства, проблемы формы, фактуры, композиции, цвета, всей сложной структуры образного строя картины в ряде случаев начинают предаваться забвению во имя темы, решенной подчас очень поверхностно. Нарастают черты натурализма и иллюстративности. Как реакция на «культ темы» начинают возрождаться группировки, такие, как «Арсенал», провозгласившие отказ от натурализма, возврат к формальным задачам живописного мастерства. Постепенно проблемы формы становятся для художников «Арсенала» самоцелью. Тенденции, получившие развитие в 20 — 30-х гг., когда экспериментальные поиски формы, конструктивности, ритма линий и пятен были основной целью ряда талантливых художников, становятся ведущими на протяжении нескольких лет. Абстракционизм самых различных видов — от ташизма до геометрической и сюрреалистической абстракции — захватывает живопись, приобретая характер моды. Но позиции реалистического искусства были сильны в творчестве ряда мастеров, сохранивших верность своим эстетическим взглядам. Учитывая серьезные пробелы в вопросах мастерства, они стремятся найти новые средства выражения.

Год 1960-й знаменует собой начало постепенного спада волны абстракционизма. Этому во многом способствовала политика ПОРП в области культуры; официально было заявлено о поддержке партией реалистических направлений. Абстракционисты по-прежнему царили на выставках, но только, в отличие от 1955 — 1956 гг., выставки эти почти пустовали. Польская пресса подняла любопытную дискуссию, очень точно назвав абстракционизм «новым академизмом». Стали появляться статьи, в которых авторы, трезво оценивая положение, писали о необходимости вернуться к реализму.

Осенью 1962 г. в залах «Захенты» открылась выставка произведений двадцати пяти художников, примыкающих к реалистическому направлению и провозгласивших на страницах каталога свое художественное кредо: «Показывая свои работы на этой выставке, мы уверены, что только в связи с жизнью формируется мировоззрение художника, только из неразрывной связи с жизнью вытекают поиски новых пластических форм».

Год спустя открылась «Выставка произведений 30 художников-реалистов», где было показано триста сорок пять работ живописи, скульптуры и графики. Выставка свидетельствовала о разнообразии форм современного реализма и о существовании различных индивидуальных почерков мастеров, объединенных общим стремлением отразить правду жизни современного человека и его времени. В основу картин некоторых художников легли тяжелые воспоминания трудных лет войны. Таковы написанные в начале 60-х гг. полотна А. Винницкого «Никогда больше», В. Гар-болиньского «Человек» и «Композиция» Ю. Млынарского, где запечатлен ужас концентрационных лагерей. Большой силой эмоционального воздействия проникнута картина «Никогда больше». Прямо на зрителя сквозь колючую проволоку смотрят изможденные лица узников концлагеря, как бы призывая не допустить повторения на земле новых фашистских

зверств, новой войны. Война, ее разрушительная сила, испепеляющая города, опустошающая землю, глубоко волнуют воображение Р. Ску-пина. Творчество его понастоящему современно — не столько четкой графической манерой письма, сколько глубиной философской мысли, выраженной метафорами и символами. Сильное впечатление производит его картина «Следы эпохи двадцатого века» из цикла «Война». Огромные воронки, вырытые взрывами бомб, голая выжженная земля, колю'чие конструкции разрушенного города и где-то вдали на самом горизонте маленький силуэт

— призрак странствующего Дон-Кихота — все это вызывает у зрителя чувство тревоги за будущее.

Работы известных приверженцев реалистического искусства в Польше Хелены и Юлиуша Краевских показывают, что в центре внимания художников стоит сегодняшний день Польши. Пристально всматривается X. Краевская в людей, ее взгляд подмечает все разнообразие человеческих чувств и мыслей. Вот почему в ее картинах из цикла «Кафе» (1963) так тесно сплетены лиризм, гротеск и ирония. Насущные проблемы польской деревни издавна привлекают Ю. Краевского. Тема его последней картины «Спор о большом севе». Гротеск и ирония придают неповторимый характер картинам А. Винницкого. Краски ложатся на полотно грубыми мазками, образуя шершавую, бугристую матовую фактуру. Художник развертывает на своих полотнах эпизоды ежедневного маскарада сытого и глупого мещанства, будь то «Фотография из бабушкиного альбома» (1963) или сценки «В парке» (1960), «Кельнер» (1962).

Суровой значительностью проникнуты пейзажи Б. Либерского, одного из ведущих художников так называемой лодзинской школы. Общая идейно-эстетическая программа, объединяющая лодзинских мастеров, — изобразительность, верность натуре: писать, рисовать, лепить скульптуры, вдохновляясь жизнью. Непременные участники общепольских выставок художников-реалистов, лодзинцы устраивают тематические выставки в своем городе. Одна из них, организованная под лозунгом «Человек», в которой приняли участие Б. Либерский, Е. Кравчик, В. Гарболиньский, Б. Шайдзинска-Кравчик, получила широкий резонанс. Такого рода выставки все чаще стали появляться в последние два года, наглядно свидетельствуя о крепнущих силах реалистического искусства.

Интересна с этой точки зрения выставка «Человек и труд в народной Польше», открытая в конце 1964 г. в варшавско.м Доме крестьянина. Там экспонировались произведения художников-реалистов, показывавших активную роль человека в современной жизни («Диспетчер» Б. Либерского, 1964; «Паровоз» Я. Качмарского, 1963; «Строительство азотного комбината» X. Краевской, 1964). Образ рабочего запечатлен в картинах Ю. Млынарского, в портрете Е. Кравчика «Дядюшка Петр» (1964). Пристальный интерес к предметному миру выражает одно из последних полотен Е. Кравчика «В мастерской»

(1964).

Е.Кравчик. В мастерской. 1964 г

илл. 238

Современный польский пейзаж достойно конкурирует с тематической картиной. Любопытен под этим углом зрения пример В. Закшевского, проделавшего эволюцию от слабых тематических картин к великолепным пейзажам. Богатство их колористической гаммы, проникновенный лиризм принесли художнику европейскую славу. Таков цикл «По Ленинским местам» (начат в 1954 г.). Он возник как результат длительных поездок

художника по Советскому Союзу и странам Европы. Художник развертывает широкую панораму пейзажей, связанных с жизнью великого вождя, стремясь запечатлеть атмосферу старых улиц городов, где бывал Ленин.

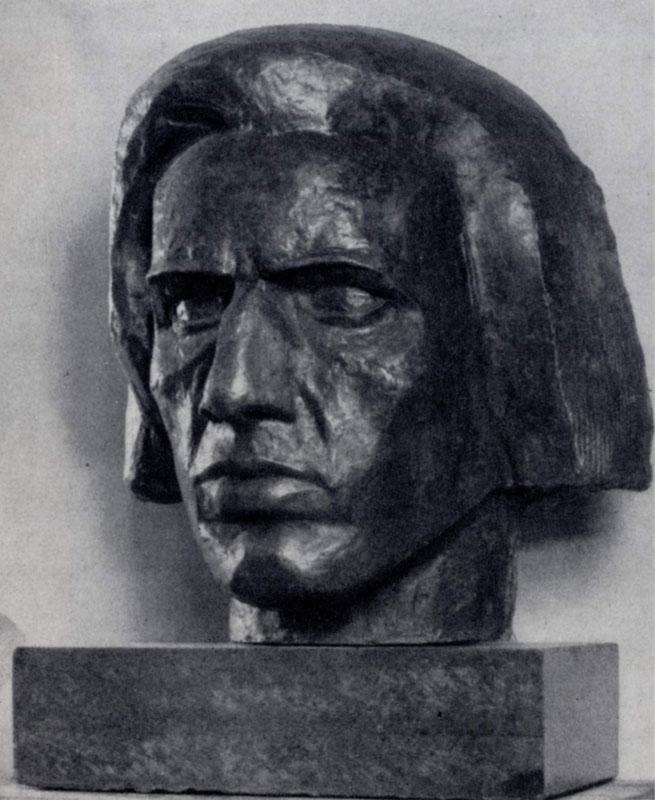

В польской скульптуре послевоенного периода можно отчетливо проследить развитие тех тенденций, возникновение которых относится к началу 20 в.: монументальность в памятниках, психологизм и декоративизм в портрете. Все эти черты нашли выражение в творчестве Ксаверия Дуниковского, чье имя по праву можно назвать среди имен крупнейших скульпторов современности. После 1945 г. начинается новый, яркий и плодотворный период в творчестве мастера. Он создает монументальные скульптуры: эскиз памятника Мицкевичу (бронза, 1948), «Маску Шопена» (бронза, 1949) и «Маску Ю. Словацкого» (гипс, 1949; все — Варшава, музей Дуниковского).

К.Дуниковский. Маска Шопена. Бронза. 1949 г. Варшава, музей Дуниковского

илл. 232 а

К. Дуниковский. Памятник силезским повстанцам на горе св. Анны близ Катовице. Гранит. 1946 — 1952 гг

илл. 233

Самым значительным произведением послевоенного периода является памятник силезским повстанцам, воздвигнутый на горе св. Анны в Силезии. Дуниковский работал

над ним в течение 1946 — 1952 гг. Он стремился увековечить историю героической борьбы силезских горняков за освобождение страны от немецкого господства. Памятник представляет собой строгий архитектурно-скульптурный комплекс из розового гранита, снаружи украшенный большими контурными рисунками, вырубленными в камне и залитыми свинцом. В рисунках запечатлены сцены боев силезских повстанцев с немцами. Неизгладимое впечатление производит монументальный, во весь пилон рисунок, изображающий советских и польских солдат со знаменем в руках. По углам пилонов помещены головы шахтеров, металлургов. Их лица суровы и значительны. С внутренней стороны пилонов стоят кариатиды: «Женщина с ребенком», «Крестьянин», «Горняк», «Шахтер». Кариатиды органически связаны с пилонами, как бы вырастают из них. Это впечатление усиливается тем, что фигуры вырублены из тех же блоков гранита, из каких сооружен весь памятник. Образы людей лишены индивидуальных портретных черт. Дуниковский создавал памятник тысячам неизвестных героев, памятник-символ. В центре памятника горит вечный огонь во славу павших.

В монументальном плане решен другой архитектурно-скульптурный комплекс — памятник Советской Армии, установленный на площади Ольштына (1949 — 1953). На постаменте возвышаются два пилона. На одном врезанным рельефом изображены тяжелые гусеницы танков, дула орудий — мощная военная техника Советской Армии; из другого пилона вырастает монументальная фигура советского воина-освободителя.

Четверть века спустя К. Дуниковский вновь возвращается к «Вавельским головам». Новый цикл отличался от довоенного патриотической направленностью: Дуниковский поставил перед собой задачу создать галлерею портретов выдающихся мастеров польской культуры, общественных и государственных деятелей. Писатели и революционеры, генералы и поэты, актеры и музыканты, художники и архитекторы — образы людей далекого прошлого и современной эпохи вставали перед глазами скульптора. Из-под резца Дуниковского вышли вырезанные в дереве и раскрашенные либо отлитые в бронзе портреты деятелей польского революционного движения — Ярослава Домбровского (1961) и Феликса Дзержинского (1961), польских просветителей 18 в. — Игнацы Красицкого (1961) и Енджея Снядецкого (1957 — 1958), писателей Марии Конопницкой (1956 — 1958), Болеслава Пруса (1961),ученыхИоахима Лелевеля (1958) и Марии Склодовской-Кюри (1955), актрисы Хелены Моджеевской (1955) и других (все — Варшава, музей Дуниковского). «Вавельские головы» 50 — 60-х гг. при всем разнообразии характеров и принципов исполнения, среди которых декоративность и стилизация играют существенную роль, объединяет одна черта — они проникнуты дыханием монументальности. Дуниковский был прирожденным монументалистом, и знаменательно, что последнее его произведение — это памятник Бойцу Первой польской армии (1963). Величественный девятиметровый монумент солдата, смонтированный из больших блоков серого гранита, прочно встал на одной из варшавских улиц. Четкий ритм трехступенчатого цоколя, высеченного из гранитных глыб, соответствует строгой архитектоничности монолитных объемов, весомости тяжеловесных форм. Все это придает суровую мужественность образу солдата. Его лицо, затененное каской, застыло в напряженном раздумье. Будто солдат вспоминает о трудных годах войны. Усиление монументальности в последний период творчества Дуниковского — черта, характеризующая польскую пластику в целом. За годы народной власти десятки монументальных скульптур встали на улицах и площадях польских городов.

За последнее двадцатилетие несколько новых памятников появилось в Варшаве. В них прославляется героическая столица, мужественно сражавшаяся в годы войны, сожженная огнем пожаров и усыпанная трупами людей, но возрожденная из пепла. Среди самых прославленных варшавских памятников нужно назвать «Варшавскую Нику»,

сооруженную по проекту Марьяна Конечного и открытую 20 июля 1964 г.. На высоком гранитном постаменте короткая надпись: «Героям Варшавы. 1939 — 1945». А наверху огромная взметнувшаяся, как пламя, Ника. Ее мужественное лицо проникнуто болью, мукой, трагизмом. Брови гневно сведены, а из полуоткрытого рта будто вырывается призывный клич к оружию, к борьбе, клич победы, купленной ценой крови и слезПамятник хорошо вписывается в ансамбль Театральной площади, контрастируя с классицистической архитектурой театра Корозини геометричностью форм гранитного постамента и экспрессивностью фигуры Ники, силуэт которой вырисовывается на фоне неба.