ЭМС

.pdf71

-ДН передающей антенны на частотах внеполосного и побочного излучения;

-ДН приемной антенны на частотах соседнего и побочного каналов приема;

-временной режим работы РЭС на излучение и прием.

Как уже рассматривалось нами ранее, допустимые уровни внеполосных и побочных излучений РПД ограничиваются соответствующими нормативными документами. Аналогично нормируются и параметры избирательности РПМ по соседнему и побочному каналам приема. Также ранее нами были рассмотрены различные каналы проникновения помеховых сигналов. К таким каналам относится проникновение помехи через приемный АФТ и по цепям питания, управления и заземления. Далее мы будем рассматривать только проникновение помеховых сигналов через приемный АФТ.

Воздействие помехового сигнала на РПМ проявляется различными способами:

-возрастание уровня шумов на выходе РПМ – вследствие влияния помех от внеполосных излучений РПД;

-невнятная модуляция ПРД – источника помехи – вследствие влияния помех от излучения на гармониках и субгармониках РПД;

-блокирование РПМ (одновременное уменьшение уровня полезного сигнала и шумов) – вследствие влияния мощного помехового сигнала на различных частотах;

-внятное прослушивание на выходе РПМ модуляции помехового РПД – вследствие влияния интермодуляционной помехи.

8.3Частотный анализ и особенности расчета основных характеристик и параметров радиопомех

Анализ ЭМС, расположенных на одном объекте, включает в себя следующие этапы расчета:

-частотный анализ;

-расчет мощности помехи, приведенной ко входу РПМ – рецептора помех;

72

-расчет допустимой мощности непреднамеренной помехи на входе РПМ;

-расчет частот и уровней интермодуляционных излучений РПД;

-расчет характеристик антенн вне их диапазона рабочих частот;

-расчет развязок между близкорасположенными антеннами.

Частотный анализ

Частотный анализ является начальным этапом оценки ЭМС и включает выявление частотных каналов проникновения непреднамеренных помех на вход РПМ. Непреднамеренная помеха проникает на вход РПМ, если выполняется неравенство:

n |

ηf (1) |

|

(n + ) |

|

|

η f jX (p, m) + |

fiX |

|

|

|

||

pf j − |

|

fi − |

i пч |

|

|

≤ |

|

|

|

, |

(8.3) |

|

|

|

|

2 |

|

|

|||||||

m |

|

m |

|

|

|

|

|

|

||||

где р = 1, 2, 3, …, рmax – номер гармоники несущей частоты РПД (на практике рmax ≤ 5);

fj – несущая частота РПД j-го РЭС, Гц;

n – 1, 2, 3 …, nmax - номер гармоники частоты гетеродина

(на практике nmax ≤ 5);

m = 1, 2, 3, … mmax – номер побочного канала приема

(на практике mmax ≤ 5);

fi – частота настройки РПМ i-го РЭС, Гц;

η – признак настройки гетеродина приемника, равный 1 для верхней настройки и -1 для нижней настройки гетеродина;

fi1пч - первая промежуточная частота РПМ i-го РЭС, Гц;

ΔfjX (p,m) – полоса частот радиоизлучения j-го РЭС на р-ой гармонике и уровне Х дБ в m-ом побочном канале приема, Гц;

ΔfjX – полоса пропускания УПЧ РПМ i-го РЭС на уровне Х дБ, Гц.

73

Решение неравенства (3) позволяет определить такие сочетания номеров гармоник передатчика р = р' и гетеродина n = n' и номера побочного канала приема m = m' , при которых возможно возникновение и проникновение непреднамеренных радиопомех в основной и побочные каналы приема РПМ.

Интермодуляционные помехи в РПМ возникают при выполнении неравенства:

±p f |

± p |

f |

|

± ... ± nf |

≤ |

f |

i |

+ |

|

fiX |

, |

(8.4) |

|

|

|

||||||||||

1 1 |

2 |

|

2 |

|

i г |

|

|

пч 2 |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

где f1, f2, ... fi – частоты мешающих сигналов, Гц;

р1, р2, … рi – номера гармоник мешающих сигналов;

fi г – частота гетеродина i-го РПМ, Гц.

При этом порядком интермодуляции называется сумма гармоник рi мешающих сигналов, участвующих в образовании интермодуляционной помехи. На практике ограничиваются учетом интермодуляционных помех не более 3-го порядка, т.к. вероятность образования и уровень таких помех будет уменьшаться по мере увеличения номеров гармоник частот мешающих РПД.

Пара РЭС объекта считается потенциально несовместимой, если в результате проведенного частотного анализа выявлен хотя бы один из каналов проникновения помехи в тракт РПМ.

8.4. Расчет энергетических характеристик радиопомех

Расчет мощности помехи на входе РПМ

Мощность помехи Pij в ваттах от j –го РПД на входе i-го РПМ определяется при расположении антенны i-го РПМ в дальней и ближней зонах по отношению к антенне j-го РПД по следующей формуле:

|

|

|

|

G |

G λ2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

P |

|

|

ji |

ij |

|

|

K K |

K |

K |

4 |

+ K |

|

при r ≥ 10λ |

|

||

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|||||||||||

P |

= |

|

j |

(4πr) |

|

1 |

2 |

3 |

|

|

фjп |

, |

(8.5) |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

ij |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

P |

K |

|

|

K K |

|

+ K |

|

|

при r ≤ 10λ |

|

||||||

|

|

|

j |

|

разв ант3 |

4фjп |

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

74

где Рj – мощность излучения j- го РПД, Вт;

Gji – коэффициент усиления антенны, подключенной к j- му передатчику в направлении антенны, подключенной к i-му приемнику;

Gij – коэффициент усиления антенны, подключенной к i- му приемнику в направлении антенны, подключенной к j-му передатчику;

λj п – длина волны j-го помехового сигнала;

r – расстояние между передающей и приемной антеннами, м;

К1 – коэффициент дополнительных потерь при распространении помехи между передающей и приемной антеннами, зависящий от свойств среды распространения, 0 < К1 ≤ 1;

К2 – коэффициент ослабления помехи за счет несовпадения поляризаций передающей и приемной антенн, 0 < К2 ≤ 1;

К3 – коэффициент ослабления помехи в антенно-фидерном тракте i-го РПМ, 0 < К3 ≤ 1;

К4 – коэффициент ослабления помехи в антенно-фидерном тракте j-го РПД, 0 < К4 ≤ 1;

Кф – коэффициент, учитывающий развязку фидеров антенн i-го РПМ и j-го РПД, 0 < Кф ≤ 1;

Кразв ант – коэффициент, учитывающий развязку антенн i-го РПМ и j-го РПД, в том числе и в ближней зоне 0 < Кразв ант ≤ 1.

Мощность излучения j-го РПД определяется на частоте настройки i-го РПМ. Если частота излучения j-го РПД совпадает с частотой настройки i-го РПМ, то в расчетах берется номинальная мощность j-го РПД, если эти частоты не совпадают, то в расчетах используется мощность побочного или внеполосного излучения на частоте настройки i-го РПМ. Коэффициенты усиления передающей и приемной антенн в направлении друг на друга (Gji и Gij) определяются взаимной ориентацией их ДН. Эти коэффициенты должны определяться на частоте помехового сигнала, если частота излучения j-го РПД совпадает с частотой настройки i-го РПМ. Если эти частоты не совпадают, то в расчетах используется коэффициент усиления передающей антенны Gji на частоте излучения j-го РПД и коэффициент усиления приемной антенны Gij на частоте настройки i-го РПМ.

75

Коэффициент дополнительных потерь при распространении помехи между передающей и приемной антеннами (К1) учитывает потери на пути распространения радиоволн вдоль поверхности объекта и экранирующий эффект от возможных препятствий. В большинстве практических случаев при размещении антенн на одном объекте он равен единице. Если же вблизи антенн расположены сильно влияющие металлоконструкции, то должна использоваться вторая из формул (8.5).

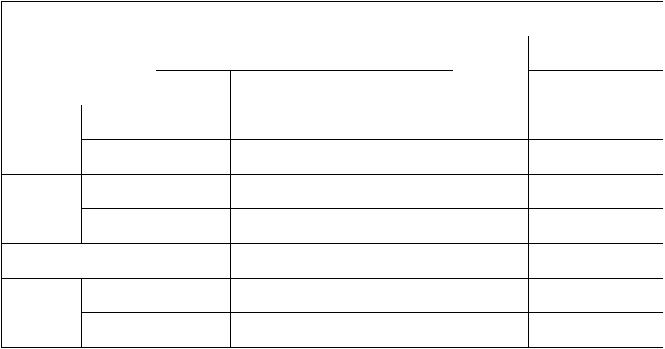

Коэффициент ослабления помехи за счет несовпадения поляризаций передающей и приемной антенн (К2) при совпадении направлений главных лепестков ДН антенн источника и рецептора помехи может быть найден из таблицы 8.1.

Таблица 8.1

Поляризация |

|

Поляризация помеховой радиоволны |

|

|

||||

полезной |

Горизонтальная |

Вертикальная |

Наклон- |

Круговая |

||||

радиоволны |

Gj < 10 |

Gj ≥ 10 |

Gj < 10 |

Gj ≥ 10 |

ная, 450 |

Правая |

Левая |

|

|

||||||||

Горизон- |

Gi < 10 |

1 |

1 |

0,025 |

0,025 |

0,5 |

0,5 |

0,5 |

тальная |

Gi ≥ 10 |

1 |

1 |

0,025 |

0,01 |

0,5 |

0,5 |

0,5 |

Верти- |

Gi < 10 |

0,025 |

0,025 |

1 |

1 |

0,5 |

0,5 |

0,5 |

кальная |

Gi ≥ 10 |

0,025 |

0,01 |

1 |

1 |

0,5 |

0,5 |

0,5 |

Наклонная, 450 |

0,5 |

0,5 |

0,5 |

0,5 |

1 |

0,5 |

0,5 |

|

Круговая |

Правая |

0,5 |

0,5 |

0,5 |

0,5 |

0,5 |

1 |

0,003 |

|

Левая |

0,5 |

0,5 |

0,5 |

0,5 |

0,5 |

0,003 |

1 |

При несовпадении главных лепестков ДН антенн коэффициент К2 принимается равным 1. Коэффициенты ослабления помехи в антенно-фидерном тракте i-го РПМ и в антенно-фидерном тракте j-го РПД (К3 и К4) фактически представляют собой коэффициенты полезного действия передающего и приемного антенно-фидерных трактов, которые зависят от типов передающей и приемной антенн, качества их согласования со своими фидерными трактами на соответствующих частотах.

76

Коэффициент, учитывающий развязку фидеров антенн i-го РПМ и j-го РПД, (Кф) зависит от качества фидеров, степени просачивания энергии из них и расстояния между ними. В большинстве практических случаев этот коэффициент равен нулю.

Коэффициент, учитывающий развязку антенн i-го РПМ и j-го РПД (Кразв ант), зависит от типа и конструкции каждой их рассматриваемых антенн, расстояния между ними, а также ориентации их ДН по отношению друг к другу.

8.5. Расчет мощности помехи, приведенной ко входу РПМ

Приведенную ко входу РПМ мощность помехи Рij пр определяют по следующей формуле:

Рij пр = Рij ·К5·К6 , |

(8.6) |

где Рij - мощность помехи от j-го РПД на входе i-го РПМ, определяемая выражением (5), Вт;

К5 – коэффициент ослабления помехи в РПМ за счет частотного разноса. Этот коэффициент показывает, какая доля мощности помехи, попадающей на вход РПМ, попадает на вход демодулятора при несовпадении центральной частоты мешающего сигнала с частотой настройки РПМ. Этот коэффициент вычисляется по формуле:

∞ |

|

K5 = ∫ S(f )K2 (f − f )df , |

(8.7) |

−∞

где S(f) – нормированный спектр мощности помехи, Вт/Гц;

К(f) – амплитудно-частотная характеристика односигнальной избирательности РПМ – рецептора помех;

Δf – частотная расстройка центральной частоты помехи относительно центральной частоты настройки РПМ, Гц;

К6 - коэффициент ослабления помехи в РПМ за счет избирательности по побочным каналам приема, который определяется из соотношения:

К6 = Pi min /Pi min(n) , |

(8.8) |

где Pi min – чувствительность i-го РПМ по основному каналу приема, Вт;

77

Pi min(n) – восприимчивость i-го РПМ по n-му побочному каналу приема, Вт.

Значения коэффициента К6 для различных РЭС лежат в пределах -50…-70 дБ.

8.5. Расчет допустимой мощности помехи на входе РПМ

Допустимую мощность помехи Pi доп на входе i-го РПМ от j-го РПД при детерминированной оценке качества функционирования РЭС вычисляют по формуле:

Pi доп = Pi с – А , |

(8.9) |

где Pi с – средняя мощность полезного сигнала на входе РПМ i-го РЭС, дБВт. Для упрощения расчетов эту мощность принимают равной реальной чувствительности РПМ;

А - требуемое защитное отношение, равное отношению средних значений мощностей сигнала и помехи для конкретного сочетания видов сигнала и помехи, дБ.

Допустимую мощность помехи Pi(блдоп) на входе i-го РПМ от j-го РПД при учете явлений блокирования и перекрестных искажений Pi(пидоп) вычисляют по формуле:

P(бл) |

= P(пи) |

= Pi min + Di , |

(8.10) |

i доп |

i доп |

|

|

где Di – динамический диапазон РПМ i-го РЭС по блокированию и перекрестным искажениям, дБ. Эта величина для различных РЭС эта величина лежит в пределах 60…80 дБ.

8.6. Расчет внеполосных характеристик антенн

Необходимые для анализа ЭМС характеристики и параметры антенны в диапазоне ее рабочих частот приводятся в документации на антенну. Вне полосы рабочих частот антенны эти характеристики и параметры в настоящее время не нормируются и, следовательно, не контролируются при производстве антенн и не приводятся в технической документации на антенну. Однако, если частоты помехи и полезного сигнала не совпадают, то можно утверждать, что характеристики и параметры антенны на частотах, лежащих вне ее полосы рабочих частот будут отличаться от этих характеристик и параметров в пределах диапазона рабочих частот. Для определения характеристик и параметров антенны вне полосы ее рабочих частот должны использоваться строгие

78

электродинамические методы, обеспечивающие требуемую точность расчетов. Эти методы в общем случае являются достаточно сложными, но можно утверждать, что в целом все характеристики и параметры антенны являются периодической функцией рабочей частоты. Поэтому на практике используется следующий алгоритм анализа внеполосных характеристик и параметров антенн:

-производится предварительный расчет входного сопротивления антенны в широком диапазоне частот;

-из всего диапазона частот определяются контролируемые частоты;

-рассчитывается коэффициент усиления антенны для контролируемых

частот.

8.7. Расчет развязки между близко расположенными антеннами

Под близко расположенными антеннами понимаются антенны, находящиеся по отношению друг к другу в ближней зоне, при этом взаимное влияние между ними учитывается специальным параметром – развязкой. Развязка между антеннами (γ) характеризуется отношением мощности, принимаемой одной из антенн к мощности, излучаемой другой антенной. В общем случае расчет развязки между ними должен выполняться на основе электродинамического анализа антенн, т.е. путем определения токов, протекающих по всем проводникам антенны. Решение этой задачи достаточно сложно, разработаны решения для некоторых частных случаев численным методом на ЭВМ. На практике можно использовать упрощенный подход определения развязки на основе выражения:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Z2 |

|

2 |

|

Z2 |

|

2 |

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Re |

|

12 |

|

+ Im |

12 |

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

2 |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

& |

|

|

|

|

& |

|

|

|

|

|

|||||

|

P2 |

|

|

|

1 r12 + x12 |

|

|

1 |

|

|

|

|

Z |

|

|

|

|

|

Z |

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

&11 |

|

&11 |

|

|

|||||||||||||||||||

γ = 10lg |

P |

|

= 10=lg |

|

2 |

|

2 − r2 |

+ x |

2 |

|

10lg |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

2 |

2 |

|

|

|

|

2 |

|

2 |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

1 |

|

|

|

|

12 |

|

12 |

|

|

|

|

|

|

Z12 |

|

|

Z12 |

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

− Re |

|

|

+ Im |

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

2 |

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

& |

|

|

|

|

& |

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Z |

|

|

|

|

Z |

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

&11 |

|

&11 |

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(8.11) |

|

|

|

|

|

||

где |

r12 |

и |

х12 |

– нормированные |

|

активное |

|

и |

реактивное |

|

взаимные |

||||||||||||||||||||

сопротивления; |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

& – комплексное взаимное сопротивление между антеннами;

Z12

79

& – комплексное собственное сопротивление первой антенны,

Z11

подключенной к РПД РЭСисточника помехи.

Величину сопротивления |

Z&12 можно найти, |

например, |

методом |

наводимых ЭДС. |

|

8.8 Методы обеспечения ЭМС РЭС, расположенных на одном объекте

В предыдущем разделе были рассмотрены основные методы анализа ЭМС, расположенных на одном объекте. Рассмотрим теперь методы решения проблемы обеспечения ЭМС РЭС, расположенных на одном объекте. Важность этой проблемы обусловлена тем, что на многих объектах на относительно небольшом расстоянии расположено несколько приемопередающих антенн, что приводит к взаимному влиянию РЭС друг на друга.

Методы обеспечения внутриобъектовой ЭМС

Для обеспечения внутриобъектовой ЭМС РЭС используют следующие принципы разделения сигналов РЭС: частотное, временное и пространственное.

Частотное разделение сигналов РЭС предполагает использование таких правил назначения частот, которые исключали бы работу РЭС на совпадающих частотах, а также возможность попадания основных, внеполосных и побочных излучений РПД в основные, соседние и побочные каналы приема РПМ РЭС объекта. В случае невозможности подбора таких частот возможно использование временного разнесения излучений РЭС. В этом случае работа некоторых РЭС осуществляется в различные не перекрывающиеся интервалы времени.

Можно уменьшить помехи, обусловленные внеполосными и побочными излучениями РПД, а также помехи по побочным каналам приема, применяя на выходе РПД дополнительные специальные фильтры, уменьшающие уровень излучения за пределами основной полосы частот. Другой метод состоит в повышении развязки между антеннами, расположенными на одном объекте и их фидерными трактами. Кроме того, для обеспечения внутриобъектовой ЭМС могут использоваться специальные электромагнитные экраны, устраняющие или значительно затрудняющие проникновение помех от одной антенны к другой.

80

Выбор частот для дополнительных РЭС на объекте

Одним из важных мероприятий при размещении дополнительного РЭС на действующем объекте является выбор таких частот приема и передачи, при которых обеспечивается совместное функционирование РЭС при допустимо малом уровне непреднамеренных взаимных помех. При этом должны быть учтены все возможные варианты проникновения помех различного типа на вход РПМ (за счет различных излучений РПД и различных каналов приема РПМ). Для определения таких частот необходимо провести частотный анализ и расчет энергетических параметров помеховых сигналов, что было рассмотрено в раздел 8.3 и 8.4. Так например, анализ показывает, что для выбора 8 равноотстоящих по частоте каналов, свободных от помех интермодуляции 3-го порядка, минимальное число каналов должно быть равно 40. Имея одну исходную группу из таких восьми каналов, можно образовать множество сходных групп, прибавляя к каждому каналу исходной группы любое, но одно и то же целое число.

Технические методы уменьшения помех в комплексе РЭС объекта

Уменьшение взаимных помех при совместной работе нескольких РЭС на одном объекте достигается в основном путем улучшения параметров РПД и РПМ, определяющих их ЭМС (защищенность от помех по цепям питания и управления, внеполосные и побочные излучения РПД, побочные каналы приема РПМ), а также улучшением развязки между антеннами и фидерными трактами этих РЭС. Для этого используют дополнительные фильтры в цепях питания и управления, фильтры на выходах РПД и входах РПМ, ферритовые циркуляторы в фидерных трактах многоканальных РПД, а также различные дополнительные экраны.

Основной способ подавления кондуктивных помех по цепям питания и управления – применение специальных дополнительных фильтров из Г-, Т- и П- образных LC звеньев. Такие многозвенные фильтры позволяют получить крутизну характеристики затухания около 100 и более дБ на декаду. На низких частотах используют активные фильтры на основе операционных усилителей.

Для подавления побочных излучений РПД используют различные типы СВЧ фильтров. При этом к ним предъявляются достаточно высокие требования по согласованию с фидерным трактом (КСВН ≤ 3), вносимым потерям (не более