- •1 Технологический раздел

- •1.1 Классификация теплообменников применяемых в нгп

- •1.2 Теоретические основы процесса теплопередачи

- •1.3 Назначение конденсатора – холодильника

- •1.4 Технологическая схема и её описание

- •1.5 Обслуживание и чистка конденсатора-холодильника

- •1.6 Техника безопасности и охрана окружающей среды

- •2 Расчетный раздел

- •2.1 Последовательность технологического расчёта теплообменников

- •I зона – зона конденсации; II зона – зона охлаждения конденсата;

- •2.2 Исходные данные на проектирование

- •2.3 Определение температур холодного и горячего теплоносителей

- •2.4 Тепловая нагрузка конденсатора-холодильника

- •2.5 Расход воды в конденсаторе-холодильнике

- •2.6 Температурный напор по поверхностям нагрева

- •2.7 Коэффициенты теплоотдачи и теплопередачи по зонам конденсатора-холодильника

- •2.8 Поверхность конденсатора-холодильника

- •2.9 Гидравлический расчет

- •2.10 Расчет диаметра штуцеров

- •2.11 Определение потерь в трубном и межтрубном пространстве

- •3. Основные выводы по результатам проекта

- •Список используемой литературы

2.4 Тепловая нагрузка конденсатора-холодильника

Общая тепловая нагрузка конденсатора-холодильника складывается из тепловых нагрузок обеих зон.

Тепловая нагрузка первой зоны с достаточной точностью может быть определена из выражения:

![]() (22)

(22)

где Y1 – количество горячего теплоносителя, определяется:

![]() (23)

(23)

![]()

r – скрытая теплота конденсации исходной смеси, определяется по правилу аддитивности:

![]() (24)

(24)

где x1 и x2 – массовые доли этилового и бутилового спиртов в смеси;

r1 и r2 – их теплоты конденсации при температуре Тк.

![]()

![]()

r=851*0.94+633*0.06=837.92 кДж/кг

![]()

Тепловая нагрузка второй зоны определяется из выражения:

![]() (25)

(25)

где С- удельная теплоемкость

смеси,

![]()

Удельная теплоемкость смеси С определяется по правилу аддитивности при средней температуре конденсата во второй зоне.

![]() (26)

(26)

где С=3,22 кДж/(кг * град), С=2,98 кДж/(кг*град)– удельные теплоемкости соответственно этилового и бутилового спиртов

![]()

![]()

Общая тепловая нагрузка конденсатора-холодильника составляет:

![]() (27)

(27)

![]()

2.5 Расход воды в конденсаторе-холодильнике

Расход воды определяется из уравнения теплового баланса аппарата. Без учета потерь в окружающую среду (аппарат покрыт теплоизоляцией) все тепло, отданное горячим теплоносителем, будет принято холодным теплоносителем, т.е. :

![]() (28)

(28)

где Y2

– расход воды,

![]() ;

;

Св

= 4,190![]() - удельная теплоемкость воды при ее

средней температуре в аппарате.

- удельная теплоемкость воды при ее

средней температуре в аппарате.

Откуда:

![]() (29)

(29)

![]()

Промежуточная температура воды τ в конце первой или в начале второй зоны определяется из уравнения теплового баланса любой из зон.

Тепловой баланс первой зоны имеет вид:

![]() (30)

(30)

Откуда:

![]() (31)

(31)

![]()

Для ориентировочного выбора типа конденсатора-холодильника из уравнения теплопередачи рассчитывается поверхность теплообмена аппарата

![]() ,

(32)

,

(32)

где К –

коэффициент теплопередачи,

![]() ;

;

Δtср – средний температурный напор, ºС.

На основании практических данных для

водяного конденсатора-холодильника

принимаем коэффициент теплопередачи

К= 300

![]() .

.

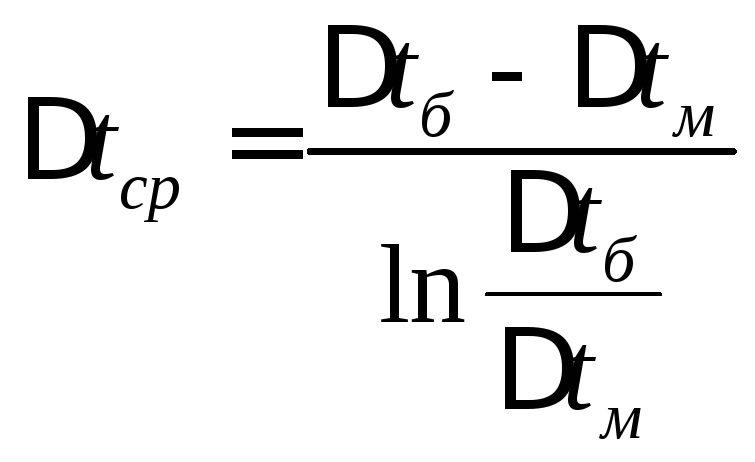

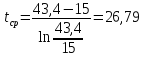

Средний температурный напор (средняя разностьтемператур) определим по формулеГрасгоффа:

,

,

где:

Δtб = T1 – t2 = 83,4-40 = 34ºС

Δtм = T2 – t1 = 40 – 25 = 15ºС

Тогда поверхность теплообмена будет равна:

![]()

Руководствуясь рекомендациями по

проектированию поверхностных

теплообменников, направляем холодный

теплоноситель – воду в трубное

пространство, а горячий - в межтрубное.

Примем скорость воды в трубах

![]() и определим площадь сечения одного хода

по трубам, обеспечивающего принятую

скорость

и определим площадь сечения одного хода

по трубам, обеспечивающего принятую

скорость

![]() ,

(36)

,

(36)

где

![]() - плотность воды при её средней температуре

в аппарате

- плотность воды при её средней температуре

в аппарате

![]()

По полученному числовому значению поверхности теплообмена и площади сечения одного хода по трубам выбираем конденсатор – холодильник с неподвижными трубными решетками, горизонтальный. ГОСТ 15121, ГОСТ 15118.

Краткая техническая характеристика аппарата:

Диаметр кожуха внутренний, мм 1200

Диаметр труб наружный, мм 20

Толщина стенки труб, мм 2

Длина трубы, мм 4000

Число ходов по трубам 6

Общее число труб, шт 1544

Площадь сечения одного хода по трубам, м2 0,03

Площадь самого узкого сечения потока в межтрубном пространстве 0,093

Поверхность теплообмена, м2 388

Общая поверхность теплопередачи равна суммарной поверхности двух зон

F = F1 + F2