Архив WinRAR_1 / Лекции_ХИМИЯ

.pdfпористых твердых телах. Во-вторых, возможна диффузия ПАВ в твердое тело, которая наблюдалась при адсорбции неионогенных ПАВ на некоторых полимерных адсорбентах.

В пласте присутствуют как полярные (кварц, карбонаты, силикаты, глины), так и неполярные (нефтенасыщенная порода) адсорбенты. Так, исследованиями было установлено, что с увеличением рН адсорбция оксиэтилированных алкилфенолов на кварце уменьшается, что вызвано изменением поверхности кварца. С увеличением рН выше значения, соответствующего точке нулевого заряда (рН=2), силанольные группы на поверхности кварца постепенно превращаются в силикатанионы. Если принять, что неионогенное ПАВ адсорбируется в результате образования водородных связей между полиоксиэтиленовой цепью и силанольной группой поверхности кварца, то понижение адсорбции с увеличением рН можно объяснить тем, что степень покрытия поверхности гидроксильными группами по достижении насыщения при рН 9 примерно втрое меньше степени покрытия поверхности при рН 3,5.

Адсорбцию неионогенных ПАВ на силикатах, особенно на внутренних поверхностях набухающих глин типа монтмориллонита, можно представить в виде ступенчатого профиля. Первая ступень соответствует монослою горизонтально расположенных молекул адсорбата, полностью «распластанных» в межплоскостных щелях силиката; вторая ступень соответствует бислою молекул адсорбата, лежащих параллельно поверхности слоев силиката.

Исследования по адсорбции неионогенных ПАВ на поверхности карбонатных пород подтвердили полислойное строение адсорбированной фазы. По-видимому, притяжение между полярной поверхностью и диполями полиоксиэтиленовой цепи достаточно для присоединения неионогенного ПАВ к этой поверхности, главным образом, полиоксиэтиленовой цепью в плоской конфигурации, соответствующей растянутой конфигурации, что позволяет адсорбироваться второму слою, который экранирует углеводородные цепи от водной дисперсии.

Известно, что на адсорбцию ионогенных ПАВ в отличие от неионогенных

сильно влияют электрические взаимодействия в области двойного электрического

29

слоя. В соответствии с моделью двойного электрического слоя адсорбцию ионов ПАВ можно рассматривать как особый случай специфической адсорбции ионов.

В отличие от адсорбции неионогенных ПАВ в случае адсорбции ионных поверхностно-активных веществ взаимодействия адсорбата и адсорбента описываются совокупностью составляющих: электрические и специфические (или неэлектрические) взаимодействия.

Электрические взаимодействия складываются из кулоновских и дипольных. Кулоновские взаимодействия характеризуют собственно контактирование ионов ПАВ и заряженной поверхности. Дипольный член обусловлен обменными процессами между ионами ПАВ в объеме дисперсии и в адсорбированном состоянии, сопровождающимися десорбцией молекул воды.

Неэлектрические взаимодействия включают в себя химические взаимодействия (например, образование водородной или ковалентной связи), а также связанные с ними или отдельные сольватационные вклады.

Если расположить минералы в порядке увеличения адсорбции всех классов ПАВ на их поверхности, то можно получить ряд следующего вида: ПАВ сильно адсорбируются на глинистых частицах и весьма мало на кварцевом песке. Карбонатные породы – доломит и известняк – занимают промежуточное положение между глинами и кварцевым песком.

30

способности ПАВ является энергия взаимодействия нефти с поверхностью породы, определяемая как работа адгезии нефти. Чем меньше краевой угол избирательной смачиваемости, тем выше работа адгезии нефти и, следовательно, лучше смачивающая способность ПАВ.

Изменение смачиваемости зависит от химического состава породы, первоначального состояния поверхности и от гидрофильно-липофильного баланса ПАВ. По характеристике смачиваемости карбонатные породы более гидрофобны, чем терригенные, что связано с ионным типом связей в кристаллической решетке, способствующих активному взаимодействию полярных компонентов нефти с породой и ее гидрофобизации. При этом углы смачивания данных пород достигают 140 – 150°. Изменение смачиваемости твердой поверхности с гидрофобной на гидрофильную для карбонатных пород способствует улучшению отрыва пленок и капель нефти, увеличению их подвижности, активизации капиллярного впитывания.

При достаточно продолжительном контакте водных растворов НПАВ с нефтью в нее переходит из водной фазы значительная часть НПАВ (приблизительно 50 % НПАВ по отношению к начальному содержанию их в воде). В пластах с повышенной температурой Самотлорского и Узеньского месторождений в нефтяную фазу переходит до 90 – 95% НПАВ, так как с повышением температуры их сродство к воде уменьшается.

Так как при вытеснении нефти растворами ПАВ последние могут диффундировать в значительных количествах в нефть, ПАВ адсорбируются асфальтенами нефти. Дисперсность асфальтенов меняется, в результате изменяются реологические свойства нефти. Контактируя в пористой среде с нефтью, ПАВ (НПАВ) способны переходить в нефть и существенно изменять ее свойства.

Хорошо известно, что в состав нефти входят углеводороды –– парафины и различные комплексные соединения, такие как смолы, асфальтены, оказывающие сильное влияние на вязкость нефти. Более того, нефть, содержащая значительное количество асфальтенов, имеет непостоянную вязкость. При большом количестве парафинов в нефти ее вязкость тоже оказывается переменной, зависящей от

скорости сдвига. Эти особенности реологических свойств нефти обусловлены

32

коллоидным состоянием диспергированных в ней парафинов или асфальтенов. Течение таких жидкостей не подчиняется закону Ньютона, и их принято называть аномальными.

Установлено, что аномалии вязкости нефти уменьшают нефтеотдачу пластов, способствуют образованию застойных зон и зон малоподвижной нефти, где фактические градиенты пластового давления оказываются меньшими или сравнимыми с градиентами динамического давления сдвига.

После контакта нефтей с водными растворами ПАВ происходит существенное улучшение реологических и фильтрационных характеристик нефти, в определенных условиях вплоть до полного исчезновения аномалий вязкости. Разрушение структуры нефти облегчает продвижение капель нефти через поры пласта, что способствует возрастанию нефтеотдачи, т.е. ПАВ, используемые для улучшения нефтевытесняющей способности воды, должны обладать способностью ослаблять структурно-механические свойства нефтей.

Для повышения нефтеотдачи пластов применяют смеси АПАВ и НПАВ, что позволяет снизить негативные свойства отдельных поверхностно-активных веществ. Однако необходимо иметь в виду, что смеси АПАВ и НПАВ проявляют сложное фазовое поведение, так как эти вещества в смесях ведут себя не как единое целое, а как самостоятельные компоненты. Такие смеси должны иметь преимущества перед АПАВ, проявляющиеся в большей устойчивости при повышенной минерализации и меньшем влиянии температуры на фазовое поведение таких смесей, так как с повышением температуры растворимость АПАВ повышается, а НПАВ понижается.

Различные исследования, проводимые со смесями ПАВ, позволили установить, что:

НПАВ с широким молекулярно-массовым распределением (ММР) и индивидуальные НПАВ в значительных количествах переходят в углеводородную фазу как из водных растворов с низкой минерализацией, так и из среднефазных микроэмульсий;

для оксиэтилированных изононилфенолов с высокой степенью

33

оксиэтилирования характерно фракционирование полимергомологов;

низкомолекулярные полимергомологи (с низкой степенью оксиэтилирования) переходят в углеводородную фазу в относительно больших количествах, чем высокомолекулярные;

добавка АПАВ не влияет на переход компонентов НПАВ в углеводородную фазу;

смесь АПАВ и НПАВ не может рассматриваться как один псевдокомпонент при представлении фазового поведения системы;

АПАВ и НПАВ имеют различие в характере распределения между фазами, причем АПАВ типа сульфонатов обладают значительными преимуществами перед НПАВ

Показано также, что НПАВ с невысокой степенью оксиэтилирования и достаточно узким ММР не распределяются между водной и углеводородной фазой.

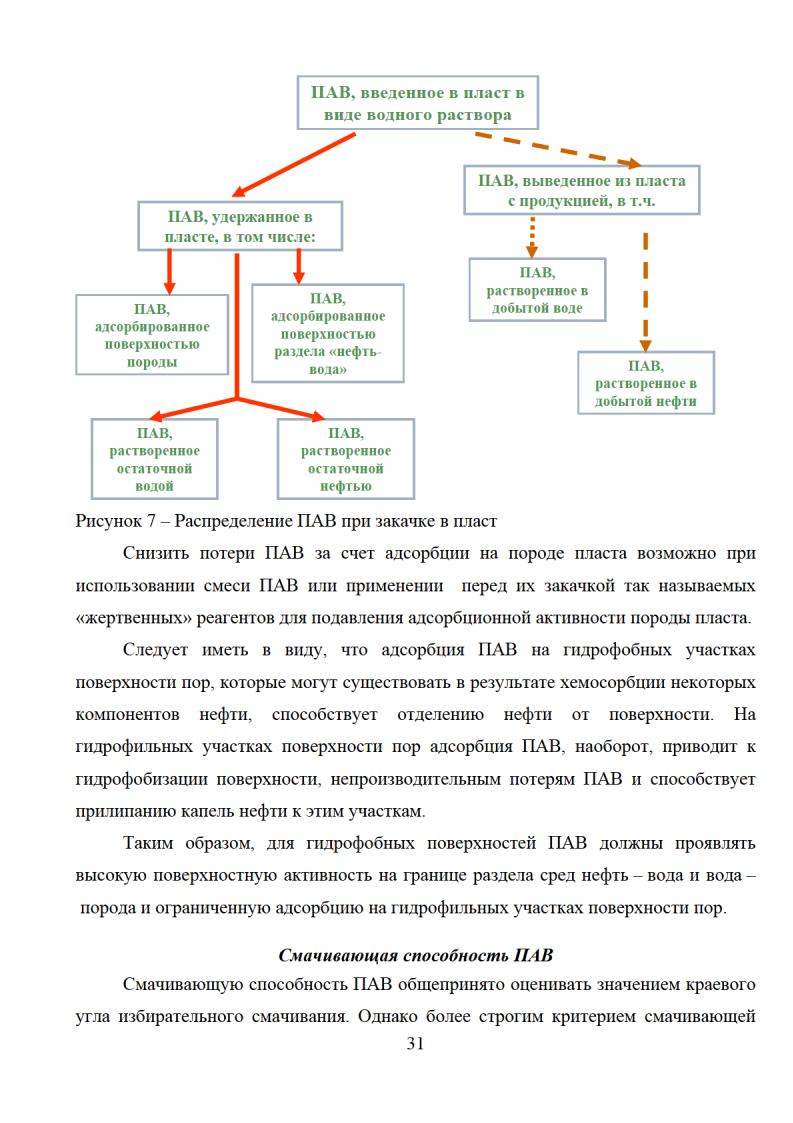

Очевидно, что необходимо применять в первую очередь ПАВ, сильно увеличивающие коэффициент нефтевытеснения и темпы разработки залежи и вместе с тем уменьшающие количество добываемой с нефтью воды. Расход ПАВ при этом должен быть наименьшим. Величина его определяется, главным образом, адсорбцией ПАВ на породе и возможностью последующей десорбции их водой, закачиваемой вслед за оторочкой раствора ПАВ.

Исходя из механизма вытеснения ПАВ, главными требованиями, которым должны удовлетворять ПАВ, являются высокая поверхностная активность на границе нефть – вода и возможно низкая адсорбция на поверхности породы пласта. При подборе ПАВ для заводнения приходится учитывать минералогический состав пород пласта, химический состав пластовой и нагнетаемой воды, пластовую температуру и степень истощения залежей. В таких условиях возможно применение только неионогенных ПАВ (или иногда их смесей с ионогенными), совместимых с пластовыми водами любой минерализации и химического состава.

34

Применение анионоактивных ПАВ может оказаться возможным лишь на поздней стадии заводнения, когда в пласте за счет нагнетаемой с поверхности воды достаточно снижена минерализация воды в поровом пространстве.

Еще более проблематична возможность применения при заводнении катионных поверхностно-активных веществ, для которых характерна исключительно высокая адсорбция породами пластов, плохая совместимость с пластовыми водами и высокая токсичность.

При выборе ПАВ для заводнения пластов к ним предъявляются следующие

требования: |

|

|

|

|

|

|

|

полная растворимость при концентрации до |

1 % в пластовой и |

||||

закачиваемой в пласты воде; |

|

|

|

|

||

|

высокая |

поверхностная |

активность |

на |

границе |

раздела |

нефть – вода; |

|

|

|

|

|

|

низкая адсорбция на породах пласта;

высокая нефтевытесняющая способность при низких концентрациях в воде;

большая скорость и глубина впитывания в нефтенасыщенную породу;

высокая скорость диффузии;

ослабление реологических свойств нефти;

низкая коррозионная активность;

низкая температура застывания товарных форм (- 40оС);

низкие пожароопасные свойства и токсичность товарных продуктов;

совместимость с пластовыми водами при пластовых температурах до 90°С. Месторождения, где нефти в пластовых условиях структурированы в

незначительной степени, целесообразно применять малорастворимые (растворяющиеся в нефти) ПАВ.

Начало применения ПАВ в нефтепромысловой практике относится к 50-м годам XX века. За прошедшие годы сложился широкий спектр ПАВ, применяемых для увеличения нефтевытеснения:

35

сульфонолы,

сульфоэтоксилаты,

алкилсульфонаты,

оксиэтилированные алкилфенолы

Причем указанные ПАВ вначале использовались индивидуально, в настоящее время преобладает применение композиций ПАВ с синергическим эффектом совместного действия АПАВ и НПАВ, такие как композиция «Сепавет» фирмы BASF, маслорастворимых и водорастворимых ПАВ – «Нефтенол», технология «СНО АН МФК», композиция СНПХ-95 ОАО «НИИНефтепромхим» и др.

В настоящее время существует два подхода к применению ПАВ в технологиях

ПНП:

закачка больших объемов слабоконцентрированных дисперсий ПАВ (0,05 – 0,1% масс. (технология БашНИПИнефть);

закачка оторочек высококонцентрированных дисперсий ПАВ до 10,0 % масс. не более 0,03 – 0,1 объема пор (технология ТатНИПИнефть).

Первый подход был применен в самом начале внедрения ПАВ в нефтепромысловой практике на Арланском месторождении (Башкирия). Однако промысловые испытания показали эффективность существенно ниже предполагаемой, поскольку, по причине значительной неоднородности пластов по проницаемости, весь объем закачанной дисперсии ОП-10 прошел по промытым пропласткам с большей проницаемостью.

В то же время при применении оторочек ПАВ при первичном вытеснении, когда обводненность не превышает 70 %, эффективность повышается, поскольку молекулы ПАВ получают возможность диффундировать и в более низкопроницаемые участки, вытесняя из них нефть. Однако, по причине высокой подвижности оторочки, увеличения охвата пласта не происходит, и эффективность также остается невысокой.

Применение ПАВ возможно в виде углеводородных дисперсий в связи с дифильным их строением. Вообще, введение их в пласт возможно как в виде водной

36

дисперсии, так и в углеводородной. Применение углеводородной дисперсии ПАВ, т.е. обратной дисперсии, имеет ряд преимуществ как технологического, так и эксплуатационного характера. Основное же достоинство этого способа заключается в повышенной вязкости углеводородной дисперсии ПАВ по сравнению с водной дисперсией, поскольку вязкость углеводородной дисперсионной среды, определяющая вязкость системы в целом, в ряде случаев гораздо выше, чем вязкость воды, даже пластовой.

По своей природе класс маслорастворимых неионогенных ПАВ имеет слабую гидрофильную водорастворимую часть, а потому при достаточно высоких концентрациях мицеллы таких ПАВ в большей степени стремятся к агрегированию, чем мицеллы водорастворимых НПАВ.

При закачке в пласт оторочка маслорастворимого НПАВ за счет высокой вязкости будет выравнивать фронт заводнения, повышая коэффициент охвата, и в то же время за счет высокой поверхностной активности будет способствовать десорбции пленочной нефти с поверхности породы и снижению капиллярных эффектов с высвобождением капиллярно-удержанной нефти. Дополнительно, по причине чрезвычайно высокой интенсивности перемешивания оторочки и вытесняемой нефти в пористой среде за счет процесса солюбилизации, будет образовываться дисперсия типа «нефть в воде», препятствуя повторной адсорбции нефти на поверхности породы. Эта дисперсия при коллоидном «растворении» нефти будет сначала повышать вязкость, а затем происходит инверсия фаз, и вязкость снижается, в то время как увеличение водосодержания в дисперсии будет приводить к увеличению вязкости, т.е. к увеличению коэффициента охвата.

Применение щелочей для повышения нефтеотдачи пластов

При описании физико-химических методов повышения нефтеотдачи пластов под термином «щелочное заводнение» подразумевают закачку в пласт реагентов, растворы которых имеют щелочную реакцию. К таким реагентам, используемым в нефтяной промышленности, относятся гидроксид натрия (NaOH– гидроксид натрия или каустическая сода); углекислый натрий (Na2CO3 – кальцинированная сода);

37

гидроксид аммония (NH4OH – раствор аммиака); фосфорнокислый натрий (Na3РО4 – тринатрийфосфат); кремнекислый натрий (nSiO2 • mNa2O – жидкое стекло, силикат натрия).

Концентрация указанных реагентов в растворах, используемых при щелочном заводнении, составляет, как правило, 0,05 – 5 %. Однако в отдельных случаях она может достигать 25 – 30 %. В водных растворах все эти вещества значительно отличаются по физико-химическому взаимодействию с пластовой и закачиваемой водами, породой пласта и нефтью.

К силикатам натрия относится группа веществ щелочного характера. Растворы силикатов натрия имеют сильную щелочную реакцию, которую можно повысить добавлением раствора гидроксида натрия.

Растворимый силикат натрия изготавливаться двух видов: содовый и содовосульфатный.

Наиболее сильную щелочную реакцию имеют растворы гидроксида натрия и силиката натрия. Даже очень низкая концентрация их в растворе позволяет достигнуть высоких значений рН (более 12). Именно эти продукты могут быть рекомендованы в качестве основных реагентов для повышения нефтеотдачи пластов. Оба реагента активно взаимодействуют с кислотными компонентами нефтей, ионами жесткости, содержащимися в пластовой и закачиваемой водах, породой коллектора. Экспериментальные и теоретические исследования последних лет позволяют отдать предпочтение силикату натрия или смеси его с гидроксидом натрия. Уровень снижения межфазного натяжения этих растворов с нефтями практически одинаков. В то же время имеется различие в степени хроматографического переноса ионов силиката и гидроксида, в снижении адсорбции ПАВ, образующихся в результате взаимодействия щелочных реагентов с нефтью. Силикаты и их смеси с другими реагентами имеют более низкую адсорбцию на кернах. Широкое использование силикаты натрия нашли при применении щелочного заводнения с внутрипластовым осадкообразованием. Этот процесс, направленный на увеличение охвата пластов воздействием, проводится

путем попеременной закачки растворов силиката натрия и хлорида кальция. 38