Архив WinRAR_1 / Лекции_ХИМИЯ

.pdfПри обработках песчаных коллекторов основными целями являются: растворение и диспергирование загрязнений, а также восстановление начальной проницаемости продуктивного пласта. При обработке песчаников очень сложно растворить скелет (матрицу) породы, состоящий главным образом из оксида кремния, поэтому максимальный эффект от таких обработок достигается в основном за счет растворения и последующего диспергирования загрязнений, попавших в поровое пространство таких коллекторов вследствие различных скважинных операций. В случае же обработки карбонатных коллекторов основными целями являются: увеличение проточных каналов и трещин, диспергирование загрязнений путем растворения окружающих пород и создание новых высокопроводимых каналов. Карбонаты кальция и магния, из которых в основном слагаются карбонатные коллекторы, характеризуются достаточно высокой реакционной активностью при взаимодействии с кислотой, поэтому эффект от таких обработок достигается как раз за счет растворения матрицы породы и образования новых каналов, проходящих сквозь ПЗП вглубь пласта.

Для простоты и полноты понимания кислотных обработок можно прибегнуть к образному сравнению. Проточные каналы в пласте будут выступать в качестве автодороги. Нефть, текущая по пласту может представляться потоком автомобилей, проезжающих по этой дороге. На каком-то участке дороги произошел затор в результате аварии. Передвижение машин сильно ограничилось из-за блокирования части дорожного полотна. Автомобилям приходится ехать очень медленно до момента удаления с проезжей части помех движения. После удаления последствий аварии, движение полностью восстанавливается, так и в результате кислотной обработки терригенного коллектора удаляются пластовые загрязнения, тормозящие добычу нефти, что в конечном итоге приводит к восстановлению дебита нефти по данному пласту.

Кислотную обработку в карбонатах можно также сравнить с дорогой. При данном сравнении происходит расширение дорожного полотна. До определенного момента машины движутся по ограниченному начальным проектом дорожному полотну. Пропускная способность такой дороги является ограниченной, но в результате расширения увеличивается количество полос на этой дороге и как

32

следствие возрастает пропускная способность. В результате кислотной обработки карбонатных коллекторов расширяются уже существующие проточные каналы в пласте, а также создаются новые, обуславливающие увеличение дебита скважины.

Кислотные обработки в песчаных и карбонатных коллекторах разнятся не только целями, которые необходимо достичь, но они также отличаются методами достижения этих целей. Так различающаяся минералогия этих коллекторов подразумевает использование различных технологических жидкостей для их стимуляции, накладывает свои ограничения связанные с различным химизмом протекающих реакций, кинетикой этих реакций и факторов, влияющих на реакции, а также технологическим исполнением методов достижения поставленных задач.

Кислотные обработки в терригенных коллекторах

Основные положения

Песчаники или терригенные коллекторы могут включать в себя различные минералы, такие как кварц, полевые шпаты, кремнистые сланцы, слюды, различные типы глин, а также различные не алюмосиликатные материалы, такие как карбонат, сульфаты, и т.д. Осадочные породы, слагающие терригенный коллектор, состоят из песка (кварца) в составе матрицы и цементов различных типов (глинистый, иловый, карбонатный и др.). Фактический состав терригенных коллекторов очень изменчив. Кварца и других минералов может быть как очень много, так и очень мало.

Для воздействия на породы терригенного пласта обычно требуются комплексные подходы с применением кислот различных типов. Например, плавиковая кислота растворяет силикаты, кварц, полевые шпаты и глины, а соляная кислота может растворять основные и амфотерные оксиды, карбонаты и некоторые другие соли.

Сложный минералогический состав терригенных коллекторов, а также комплексные системы для их стимуляции будут обуславливать множество параллельных и последовательно протекающих реакций. Чем больше протекает химических реакций, тем сложнее их контролировать и тем сложнее проектировать кислотную обработку.

33

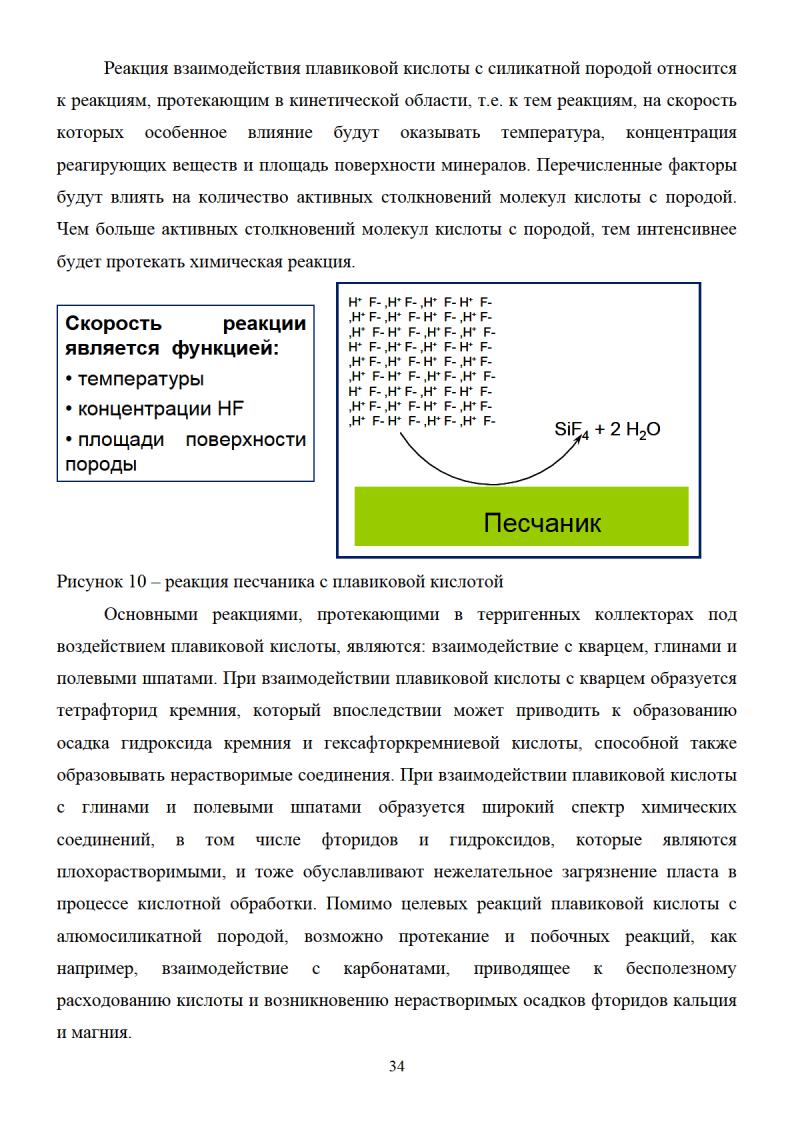

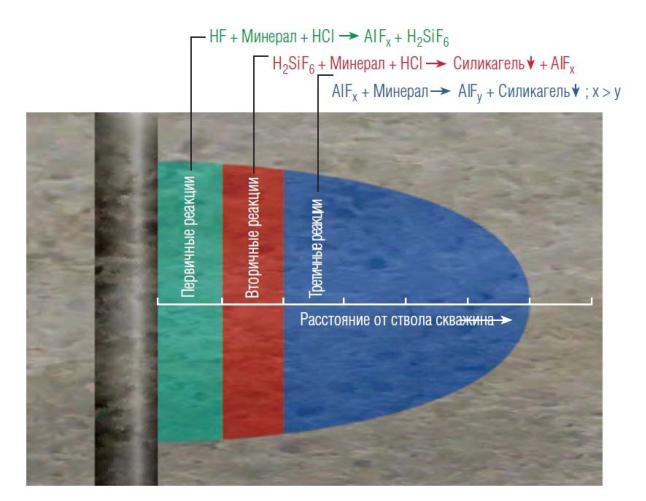

Все реакции при кислотных обработках терригенных коллекторов в зависимости от момента их инициации (по мере реагирования/расходования кислоты и по мере продвижения кислоты вглубь пласта) можно подразделить на три группы: это первичные, вторичные и третичные реакции. Первичные реакции представляют собой взаимодействие свежей кислоты с породой, и происходят в начальный момент времени взаимодействия. Вторичные реакции происходят по мере расходования свежей кислоты (по мере повышения pH и образования продуктов первичных реакций) и представляют собой взаимодействие продуктов первичных реакций с породой пласта. Вторичные реакции являются более медленными, чем первичные реакции. Далее, по мере протекания вторичных реакций начинают протекать третичные реакции, представляющие собой взаимодействие продуктов вторичных реакций с минералами пласта. Эти реакции являются более медленными, чем вторичные и протекают только в случае полной нейтрализации базовых кислот. Таким образом, чем дольше кислота находится в пласте, тем больше отрицательных реакций сопровождает ее нахождение. Дольше всего в пласте будет находиться кислота, закачанная в самом начале обработки. Поэтому в соответствии с кривой зависимости перепада давления в ПЗП от расстояния, необходимо отодвинуть эту кислоту как можно дальше в пласт, чтобы все осадки, образующиеся в результате многочисленных реакций, если их не удалось избежать, выпали бы за пределами призабойной зоны скважины. Наиболее типичными осадками, образующимися в поровом пространстве, могут быть: фториды кальция и магния, фторосиликаты натрия и калия, фтороалюминаты натрия и калия, коллоидный аморфный гидроксид кремния, фторид алюминия, гидроксиды алюминия и гидроксиды железа.

35

Рисунок 11 – протекание реакций в зависимости от расстояния от ствола скважины

Жидкости для кислотных обработок в терригенных коллекторах

Как привило кислотные обработки в песчаниках протекают по одной и той же схеме и заключают в себе несколько последовательно повторяющихся стадий: Стадия 1: предварительная промывка. Осуществляется солевым раствором хлорида аммония, ксилолом или толуолом. Назначением предварительной промывки является вытеснение воды, содержащей несовместимые с кислотой катионы (натрия, калия и кальция), как можно дальше от ствола скважины для предотвращения осадкообразования; Стадия 2: промывка. Производится раствором соляной кислоты или органической кислоты. Предназначается для удаления карбоната кальция из матрицы пласта для предотвращения выпадения осадка фторида кальция; Стадия 3: закачка основного кислотного состава. Обычно его роль играет либо грязевая кислота (смесь соляной и плавиковой кислот), либо глинокислота (смесь соляной, плавиковой и борной кислот), или же их заменители. Основной кислотный состав удаляет илы и глины (алюмосиликаты), загрязняющие пласт; Стадия 4: закачка

36

продавочной жидкости. Продавочная жидкость вытесняет отработавшую кислоту из ПЗП вглубь пласта, предотвращая выпадение осадков вблизи ствола скважины.

Особое внимание при кислотных обработках терригенных коллекторов следует уделять основному кислотному составу, т.к. он будет определять собой весь спектр реакций, которые будут протекать в пласте при обработке.

Самой старой системой, используемой для обработок песчаников, является грязевая кислота. Грязевая кислота представляет собой смесь плавиковой и соляной кислот в различных соотношениях. Основное назначение плавиковой кислоты – растворение силикатных материалов породы, а соляной кислоты – поддержание pH кислотной системы на достаточно низком уровне во избежание выпадения нерастворимых осадков, хотя соляная кислота сама может растворять оксидные и другие минералы, содержащиеся в песчанике. Грязевая кислота является сильной и быстрореагирующей кислотой, характеризуя ее повышенную реакционную активность в начальный период реакции с породой вблизи ствола скважины. Из-за своей высокой реакционной активности грязевую кислоту рекомендуется использовать при умеренных температурах и невысоких рисках выпадения закупоривающих поры осадков.

Как уже говорилось ранее плавиковая и соляная кислоты находятся в определенном соотношении в составе грязевой кислоты. Такое соотношение подбирается следующим образом в зависимости от температуры, проницаемости и минералогического состава коллектора: повышение температуры, уменьшение проницаемости, а также увеличение количества глины в составе коллектора увеличивает соотношение плавиковой и соляной кислот, при этом концентрация кислот должна снижаться. Данный факт объясняется тем, что возрастают риски нежелательного осадкообразования. В случае низких температур, высокой проницаемости и увеличения содержания кварца в составе матрицы коллектора, обработка может быть более агрессивной, для чего соотношение плавиковой и соляной кислот может быть понижено, а сами кислоты могут быть взяты в больших концентрациях.

Однако помимо образующихся в результате кислотных обработок осадков, блокирующих поры, может также происходить блокирование пор и поровых

37

каналов нестабильными мигрирующими глинами. Некоторые пласты подвержены риску миграции глин в процессе агрессивных матричных обработок, приводящих к снижению добычи. Для решения данной проблемы применяются менее агрессивные составы для матричных обработок, а также обработки с применением, так называемой глинокислоты, стабилизирующей пластовые глины. Глинокислота образует особую пленку на поверхности породы, которая не дает частичкам глины отрываться от поверхности подавляя способность миграции. Глинокислота, также как и грязевая кислота, реагирует с илами и глинами, однако за счет добавки борной кислоты и протекающих между ее компонентами реакций, глинокислота является более медленной кислотой, чем грязевая кислота. Также именно добавка борной кислоты приводит к образованию продуктов взаимодействия кислоты с породой, боросиликатов, создающих липкую пленку, предотвращающую миграцию глин. Глинокислоту выгодно применять только в случаях, когда необходима щадящая обработка коллектора, а также когда присутствует риск миграции частиц глины в результате обработки.

В случае необходимости проведения обработки в жестких пластовых условиях (высокая пластовая температура, повышенная тенденция к образованию эмульсий, проблема с миграцией глин и т.д.) или в пластах, где требуется щадящий режим обработки или существуют ограничения по технологическим параметрам оборудования (алюминиевые или хромированные трубы), в составе обычных грязевой и глинокислоты агрессивная соляная кислота может быть заменена на более мягкую органическую кислоту (муравьиную, уксусную). Органическая грязевая кислота (и глинокислота в том числе) менее коррозионоактивна в сравнении с обычным аналогом, ее скорость реакции приблизительно в 4 раза ниже, чем у обычной грязевой кислоты, также органические кислоты обладают пониженной тенденцией к образованию эмульсий, нефтешламов и осадков.

Помимо органических (концентрированных) кислот в проблемных коллекторах могут применяться и самогенерирующиеся щадящие кислотные составы. Самогенерирующиеся составы отличаются от концентрированных кислот тем, что в отличие от концентрированных кислот в самогенерирующихся кислотных составах концентрация кислоты поддерживается постоянной в каждый отдельный

38

момент времени, следовательно, кислота может проникать глубже в пласт без потери своей растворяющей способности, причем общая кислотная емкость (растворяющая способность) концентрированной кислоты и самогенерирующегося кислотного состава может быть одинаковой. К наиболее простым самогенерирующимся системам относятся различные фториды и хлорид, которые при гидролизе дают соляную и плавиковую кислоты, генерирующиеся постепенно, по мере расходования продуктов реакции кислоты с породой. К более сложным реагентам можно отнести смесовые составы на основе сульфокислот и фторида и хлорида аммония, при взаимодействии в водной среде которых образуются определенные количества соляной и плавиковой кислот, а также аммониевые соли сульфокислот. За счет последующего гидролиза аммониевых солей сульфокислот образуются сульфокислоты, которые поддерживают низкое значение рН и препятствуют вторичному осадкообразованию. К преимуществам самогенерирующихся кислотных составов относятся: высокая проникающая способность; высокая эффективность в низкопроницаемых коллекторах; эффективность применения при повышенных температурах; контроль выпадения осадков; контроль образования нефтешламов и эмульсий.

В любом случае для эффективного применения того или иного кислотного состава в терригенном коллекторе следует всегда руководствоваться рядом минералогических факторов, таких как чувствительность, характеризующаяся разукреплением пород, осадкообразованием и миграцией частиц, реакционность минералов, определяющаяся их химическим составом и площадью поверхности, и структура породы (распределение глин и карбонатов в матрице пласта).

Кислотные обработки в карбонатных коллекторах

Общие положения

Карбонатные коллекторы могут подразделяться на несколько типов, обычно это кальцитные, доломитные или коллекторы смешанного типа с различным содержанием кальцита, доломита и других минералов. Помимо карбонатных минералов (кальцит, доломит, анкерит, сидерит, магнезит, стронцианит) в таких

39

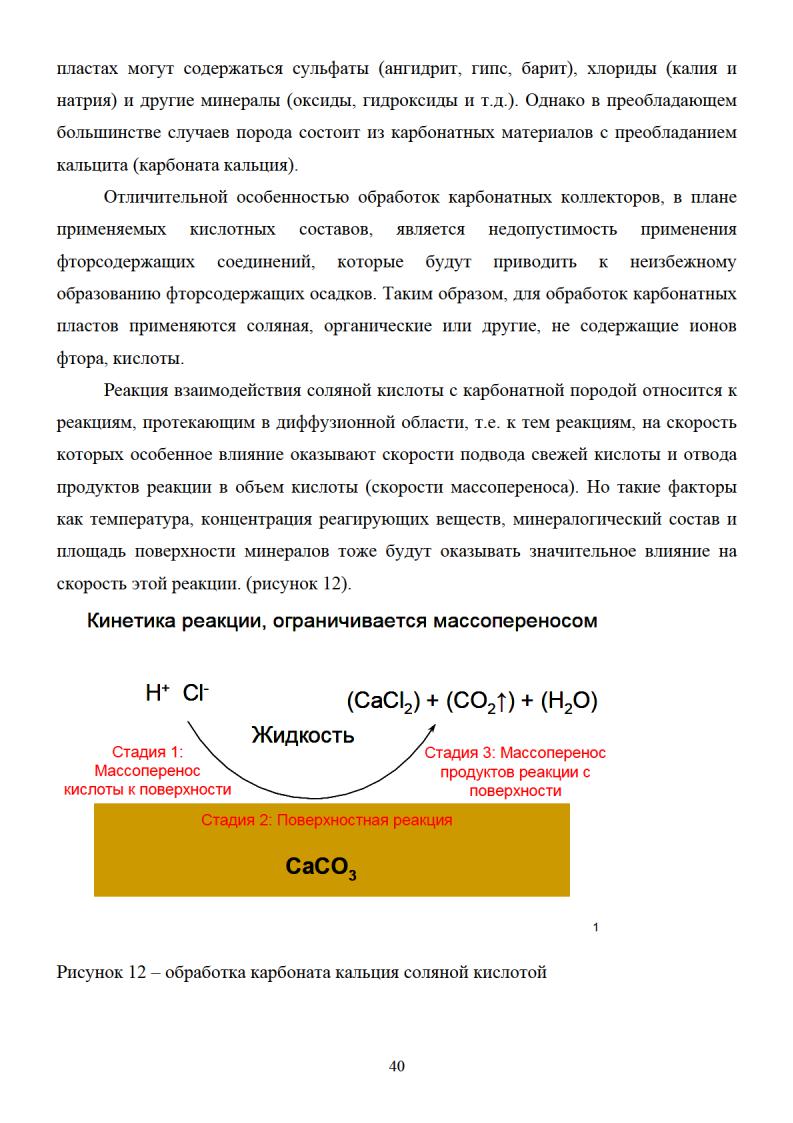

При кислотной обработке карбонатных коллекторов следует учитывать следующие факторы: глубину проникновения состава в пласт; реакционную активность кислотного состава; скорость подвода кислоты и температуру; отклонение кислотного состава из высокопроницаемых зон в низкопроницаемые зоны.

Глубина проникновения характеризует собой расстояние, на которое может пройти свежая неотработавшая кислота, и влияет на эффективность кислотной обработки. Чем глубже кислота проникает в пласт, тем длиннее каналы она может создать и тем более высоким будет дебит пластового флюида после проведенной обработки.

Реакционная активность характеризует растворяющую способность кислоты в единицу времени на единицу поверхности и определяется количеством свободных ионов водорода, способных вступать в химическую реакцию. У сильных кислот степень диссоциации очень высокая, следовательно, такие кислоты сразу могут мобилизовать весь свой потенциал, у слабых же кислот степень диссоциации невысокая, и, как следствие, реакционная активность у такой кислоты небольшая. При сравнении нескольких кислот, например, сильной – соляной, слабой – муравьиной и промежуточной по силе – сульфаминовой, будет видно, что при комнатной температуре, концентрации кислот 5%масс. и времени проведения испытания 1 час, соляная кислота будет в 6 раз больше растворять карбоната, чем сульфаминовая кислота и в 23 раза больше, чем муравьиная кислота.

Скорость подвода кислоты и температура. Помимо реакционной активности кислоты, на создание оптимальных по длине и разветвленности каналов-червоточин при кислотной обработке карбонатов будут влиять скорость закачки кислоты в пласт и пластовая температура. Баланс скорости закачки и пластовой температуры призван оптимизировать процесс образования каналов после проведения кислотной обработки. Чем выше температура, тем ближе к стволу скважины будет расходоваться вся кислота. Чем выше скорость закачки, тем глубже кислота сможет проникнуть в пласт, но, несмотря на это, максимальная скорость закачки не всегда может находиться в пределе оптимальных значений по растворению породы и распространению кислоты в коллекторе. Поэтому, прежде чем моделировать кислотную обработку на каком-либо месторождении, необходимо всегда проводить

41