- •Ортогональные и аксонометрические проекции Учебно-методическое пособие

- •Порядок выполнения работы

- •Теоретические положения

- •Изображения

- •Разрезы

- •Сечение

- •Порядок построения третьего вида по двум заданным

- •Аксонометрические проекции

- •Порядок выполнения работы

- •Теоретические положения

- •Прямоугольная изометрия

- •Прямоугольная диметрия

- •Косоугольная фронтальная изометрия

- •Косоугольная фронтальная диметрия

- •Косоугольная горизонтальная изометрия

- •Порядок выполнения наглядного изображения призмы

- •Построение трех изображений по двум данным. Выполнение разрезов и сечений

- •Порядок выполнения работы

- •Методические указания

- •162600, Череповец, пр. Луначарского, 5

Теоретические положения

Правила изображения предметов, а также расположения этих изображений на чертежах для всех отраслей промышленности и строительства устанавливает ГОСТ 2.305 – 68**. Изображения предметов, изделий или их составных частей следует выполнять по методу прямоугольного (ортогонального) проецирования. При этом предмет считается расположенным между наблюдателем и соответствующей плоскостью проекций. За основные плоскости проекций принимают шесть граней куба (рис.1.1), на которые может быть спроецирован любой предмет (грани 1 – 6).

Рис. 1.1

Изображения

Изображения на чертеже в зависимости от их содержания делятся на виды, разрезы и сечения. Изображение на фронтальной плоскости проекций принимаются на чертеже в качестве главного. Предмет располагают относительно фронтальной плоскости проекций так, чтобы изображение на ней давало наиболее полное представление о форме и размерах предмета. Количество изображений (видов, разрезов, сечений) должно быть наименьшим, но обеспечивающим полное представление о предмете при применении установленных в соответствующих стандартах условных обозначений, знаков и надписей.

Виды

Вид – это изображение обращенной к наблюдателю видимой части поверхности предмета. ГОСТ 2.305–68** устанавливает следующие названия основных видов, получаемых на основных плоскостях проекций (рис. 1.2):

грань 1 – вид спереди или главный вид;

грань 2 – вид сверху;

грань 3 – вид снизу;

грань 4 - вид слева;

грань 5 – вид справа;

грань 6 – вид сзади.

Рис. 1.2

При выборе главного вида следует учитывать, что кроме ясного представления о форме и размерах предмета, он должен обеспечивать рациональность размещения остальных видов на чертеже. ГОСТ 2.305–68** допускает отступление от принятого в начертательной геометрии порядка расположения отдельных видов. Если виды: сверху, снизу, слева, справа, сзади смещены относительно главного вида, то они должны быть отмечены на чертеже надписью.

Направление взгляда должно быть указано стрелкой, обозначенной той же буквой, что и вид (рис. 1. 3).

Рис. 1.3

Если какую–либо часть предмета невозможно показать на основных видах без искажения формы, то применяют дополнительные виды, получаемые в плоскостях, не параллельных основным плоскостям проекций. Если дополнительный вид расположен в непосредственной проекционной связи с соответствующим изображением, его не обозначают. Если проекционная связь нарушена, то вид необходимо обозначить. Если при этом дополнительный вид повернут относительно главного изображения, к обозначению вида добавляют условный знак – (рис. 1.4.).

Рис. 1.4

Изображение отдельного, ограниченного места поверхности предмета называется местным видом. Местный вид может быть ограничен линией обрыва, по возможности в наименьшем размере (рис. 1.5, а) или не ограничен (рис. 1.5, б, в). Местные виды обозначают так же как и дополнительные.

Рис. 1.5

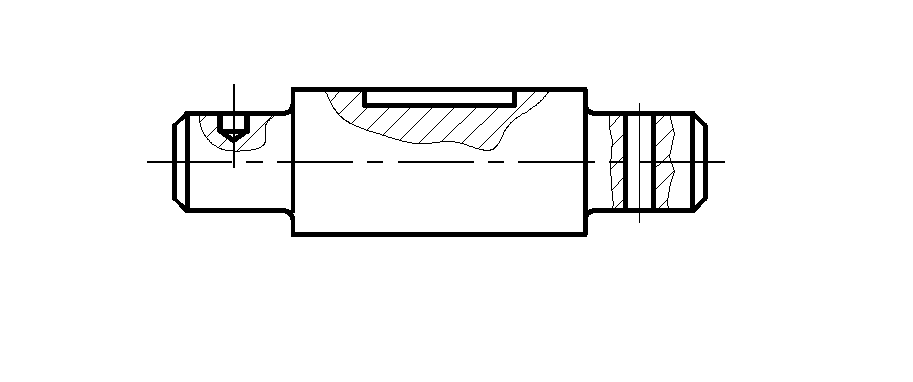

Разрезы

Разрез – это изображение предмета, мысленно рассеченного плоскостью (или несколькими плоскостями), при этом мысленное рассечение предмета относится только к данному разрезу и не влечет за собой изменения других изображений того же предмета. На разрезе показывают то, что получается в секущей плоскости и что расположено за ней. Все части предмета, пересекаемые плоскостью, заштриховывают, пустоты не штрихуют.

В зависимости от положения секущей плоскости разрезы бывают горизонтальными (секущая плоскость параллельна горизонтальной плоскости проекций) (рис. 1.6, в), вертикальными (секущая плоскость перпендикулярна горизонтальной плоскости проекций) (рис. 1.6, а, б) и наклонными (секущая плоскость составляет с горизонтальной плоскостью угол, отличный от прямого).

Вертикальный разрез называется фронтальным, если секущая плоскость параллельна фронтальной плоскости проекции, и профильным, если секущая плоскость параллельна профильной плоскости проекции.

Разрезы бывают продольными, если секущие плоскости направлены вдоль длины или высоты предмета, и поперечными, если секущие плоскости направлены перпендикулярно к длине или высоте предмета.

Рис. 1.6

Фронтальные, горизонтальные и профильные разрезы обычно располагают на месте соответствующих основных видов. Их не обозначают на чертеже, если секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии и соответствующие изображения расположены на одном и том же виде в непосредственной проекционной связи.

При обозначении разреза указывают положение секущей плоскости разомкнутой линией (рис 1.7) и направление взгляда – стрелками. Стрелки наносят на расстоянии 23 мм от наружного конца штриха. Рядом со стрелками, с их внешней стороны, ставят одну и ту же русскую прописную букву или арабскую цифру, обозначающую разрез. Сам разрез отмечают двумя буквами или цифрами через тире.

Рис. 1.7

В зависимости от числа секущих плоскостей разрезы бывают простыми, образованными одной секущей плоскостью, и сложными, образованными несколькими секущими плоскостями.

Сложные разрезы подразделяются на ступенчатые (секущие плоскости параллельны между собой) (рис. 1.8) и ломаные (секущие плоскости пересекаются) (рис. 1.9).

А-А

Р

А

А-А

Рис. 1.9

Разрез, служащий для выяснения устройства предмета лишь в отдельном ограниченном месте, называется местным. Его отделяют от вида сплошной волнистой линией (рис. 1.10).

Рис. 1.10

При объединении половины вида с половиной разреза для симметричной детали разделяющей линией служит ось симметрии (штрих-пунктирная тонкая линия). Если с разделительной линией совпадает основная сплошная толстая линия, изображающая какой–либо элемент детали (например, ребро), то в этом случае часть вида и часть разреза необходимо разделять сплошной волнистой линией (линия обрыва) (рис. 1.11).

Рисунок 1.10

Рис. 1.11

Если деталь имеет вертикальную ось симметрии, то часть вида располагают слева, а часть разреза - справа (рис. 1.12).

Если деталь имеет горизонтальную ось симметрии, то часть вида располагают сверху, а часть разреза - снизу.

Рис. 1.12