- •Раздел I

- •Глава 1 введение в теорию физической культуры

- •1.1. Основные понятия теории и методики физической культуры

- •Глава 2 физическая культура как вид культуры

- •2.1. Определение понятия «культура»

- •Глава 3

- •3.1. Понятие о системе физической культуры

- •Глава 4

- •4.2. Факторы, определяющие воздействие физических упражнений

- •4.4. Содержание и форма физических упражнений

- •Глава 5

- •Глава 6

- •Глава 7 обучение двигательным действиям

- •7.5. Предупреждение и исправление ошибок

- •Глава 8

- •8.2. Основные закономерности развития физических способностей

- •Глава 9

- •Глава 10

- •Глава 11

- •Глава 12 выносливость и методика ее развития

- •Раздел 1. Общие основы теории физической

- •Глава 13 гибкость и методика ее развития

- •Глава 14

- •Глава 15

- •2. Занятия учебно-вспомогательного характера имеют разновидности:

- •3. Занятия смешанного характера, в которых представлены элементы учебно-вспомогательные. К ним относятся:

- •Глава 16 планирование, контроль и учет в процессе занятий физическими упражнениями

- •Глава 16. Планирование, контроль и учет в процессе занятий физическими упражнениями 217

- •Раздел II

- •Глава 17

- •Глава 18

- •Глава 19

- •Раздел II. Теория и методика физической кулыуры

- •Глава 20

- •Глава 20. Особенности физической культуры взрослых 307

- •Раздел III

- •Глава 21 спорт в системе физической культуры

- •Глава 22 спортивные соревнования

- •Глава 23

- •Глава 24

- •Глава 25

- •Раздел 111. Теория и методам

- •Глава 26 планирование, контроль и учет

Глава 22 спортивные соревнования

КАК ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ И СТРУКТУРНОЕ ЯДРО СПОРТА

22.1. Понятие «спортивное соревнование». Основные функции и особенности спортивных соревнований

Спорт немыслим без соревнований и состязаний, которые включены в саму его природу, внутренне присущи ему. Само по себе соревнование свойственно не только спорту, но и другим видам человеческой деятельности. Соревнуются между собой отдельные фирмы, компании; проводятся кинофестивали, конкурсы пианистов и певцов, артистов балета и цирка. Однако исключение состязательного момента из этих видов деятельности не разрушит их существа, поскольку он не является их специфической основой. Спортивная же деятельность без своего главного составного элемента — соревнования полностью утрачивает свой смысл, свою специфику. Показано, что в развитии человеческой культуры различные виды противоборства, состязаний, игр первичны; лишь позже начали появляться и закрепляться в практике элементы, методы, формы подготовки к их участию (В.А. Демин, 1974). Стало быть, генетически и субординационно спортивные состязания «старше» спортивной тренировки и других форм подготовки спортсменов. Спортивное соревнование выступает как причина, породившая тренировку, а не наоборот. В.А. Демин выдвинул оригинальную точку зрения, относительно причин возникновения спорта. Как считает автор, спортивные состязания явились одной из гениальных попыток греков найти форму в высшей степени демократической организации, способной мирным путем разрешить спорные вопросы, возникающие между соперничающими общинами. Такая форма регулирования межплеменных отношений была найдена задолго до появления политически оформленного государства.

В связи с тем, что основой спорта являются соревнования, для обеспечения их функционирования в процессе исторического развития обще-

11 — 1460

ства формируется и соответствующая сфера спорта. Сфера спорта — это специализированная социально-организованная система, которая образовалась вокруг соревнования (С.В. Брянкин, 1983). Она включает в себя: идеологическое, научное и методическое управление; материально-техническое и финансовое обеспечение; подготовку кадров; отбор и подготовку спортсменов и связи с другими сферами человеческой деятельности.

Аналогично сферы спорта структурированы сложившиеся полноценные, автономные виды спорта. Каждый вид спорта является составляющей частью сферы спорта, но имеет в своей функциональной структуре все необходимые (кадровые, научные, финансовые, материально-технические службы и т.п.) для автономного существования.

Вид спорта способствует развитию и проявлению различных видов соревнований. Как отмечает Л.П. Матвеев (1978), в сферу спорта исторически вошли достаточно разнообразные виды соревновательной деятельности. Вокруг конкретных состязаний, выделившихся в ходе развития спорта, формировались и продолжают формироваться по настоящее время относительно самостоятельные виды спорта. Вид спорта — это область сферы спорта, ядром которой является исторически сложившаяся социально значимая соревновательная деятельность, характеризующаяся местом и временем ее реализации, применяемыми средствами и обусловливающими их нормативными актами.

Следовательно, вид спорта выступает как отдельная область сферы спорта. Каждый вид спорта характеризуется: 1) своим предметом состязаний и характером активности спортсмена; 2) особым составом действий и способом ведения соревновательной борьбы (техникой, тактикой); 3) своими правилами состязаний.

Следует иметь в виду, что специфика тех или иных соревнований может значительным образом влиять на сферу спорта в целом и на структуру отдельных видов спорта. К примеру, выход какого-либо вида спорта на международную арену ведет к появлению новой организационной структуры — международной федерации. Высокая конкуренция на крупнейших соревнованиях (Олимпийских играх, чемпионатах мира), большая плотность спортивных результатов заставили проводить жесткий отбор спортсменов в национальные сборные команды, т.е. создавать службы спортивного отбора и прогнозирования результатов. Сложное техническое и аппаратное оснащение соревнований по автомобильному спорту обусловливает наличие в структуре видов спорта многочисленных технических комиссий. Соревнования в футболе, хоккее, собирающие огромные массы болельщиков, вынуждают вводить в организационные структуры особые подразделения для контроля над болельщиками и управления ими. Опыт показывает, что отсутствие подобных подразделений влечет отрицательные последствия: введение в практику спорта допингов, анаболиков и других стимулирующих средств работоспособности спортсменов остро поставило вопрос о создании антидопинговых комиссий, которые могли бы противостоять этому.

Итак, соревнование — узловое образование системы спорта в обществе. По существу, без соревнований спорт невозможен, а без любого другого элемента (к примеру, спортивной ориентации или отбора), но при наличии соревнований спорт не утрачивает свой смысл, хотя значительно может обедняться. Именно в соревновании и просвечивается наи-

более концентрированно социальная сущность спорта, через соревнование и в соревновании спорт предстает в качестве специфических общественных отношений, которые называются спортивными отношениями.

Выделяют первичные и вторичные функции спортивных соревнований. Первичная (специфическая) функция соревнования — это определение иерархии мест участников состязаний, т.е. ранговая оценка всех соперников, нахождение победителя и призеров состязаний или фиксация рекорда. Эта функция в первую очередь относится к классу социальных оценок. Вторичные (неспецифические) функции соревнований весьма разнообразны. Этими функциями являются следующие: нормативная, подготовительная, селекционная, стимулирующая, самоутверждения, зрелищная, воспитательная, информационная, познавательная, творческая, коммуникативная, престижная, управления, моделирования, контроля, аги-тационное-пропагандистская, культурного обмена, рекреационная, экономическая, осуществления международных связей, интеграционная и многие другие.

Соревнования возникают, когда у человека появляется как минимум установка «сделать что-то лучше, чем кто-то» и превзойти кого-либо в каком-либо отношении. Более полноценным является вариант, когда все соперники осознают соревновательность своих действий и одновременно имеют установку на выигрыш друг у друга. Особый статус имеет «рекордный» вариант соревновательного проявления, когда спортсмен имеет установку «сделать что-то лучше всех» в прошлом, настоящем и будущем.

Соревнование как неотъемлемый атрибут спорта имеет свои специфические особенности, отличающие от других элементов спорта. На основе анализа многочисленных исследований можно считать, что главными особенностями спортивных соревнований являются:

строгая регламентация деятельности участников соревнований, об служивающего персонала и других лиц;

полифункциональность, полиструктурность и полипроцессуальность деятельности, протекающая в экстремальных условиях;

наличие в каждом соревновании процесса борьбы, противоборства, неантагонистического соперничества, конкуренции, которые проявляют ся в стремлении одержать победу, достигнуть максимального результата;

высокая общественная и личная значимость для каждого спортсме на и самого процесса борьбы и достигнутого спортивного результата;

высокий эмоциональный фон деятельности, вызванный максималь ными физическими и психическими напряжениями (нередко превосходя щими возможности спортсмена) в условия непосредственной борьбы за результат;

непосредственное или опосредованное взаимодействие соревную щихся противников, при котором каждый стремится к достижению пре восходства над соперниками и в то же время противодействовать им;

равенство условий и сравнимость результатов каждого участника соревнований с помощью определенного стандарта с результатами других спортсменов, знакомых с критериями сравнения и имеющих возможность оценить результат выступления. Сравнимость результатов возможна, бла годаря наличию тщательно разработанных правил и положений о соревно ваниях, института квалифицированных судей, технических средств и на выков фиксирования спортивных достижений. Равные условия участия и

справедливое определение победителя создают на соревнованиях ту социально-нравственную микросреду, в которой полнее и свободнее раскрывается спортивный потенциал, создаются предпосылки для проявления возможного доверия и бескорыстного обмена спортивно-техническими и духовными ценностями.

8) наличие определенных форм и требований, выполнение которых дает право на присвоение спортсмену звания «спортсмен-разрядник», «мастер спорта», «мастер спорта международного класса» и «заслуженный мастер спорта».

22.2. Общая структура спортивных соревнований

В современном спорте соревнования представляют собой достаточно сложное и многогранное социального явление. В самом общем виде о соревнованиях можно говорить как о социальной системе большой сложности, включающей в себя целый ряд компонентов, обеспечивающих выявление спортивных результатов каждого спортсмена или группы спортсменов.

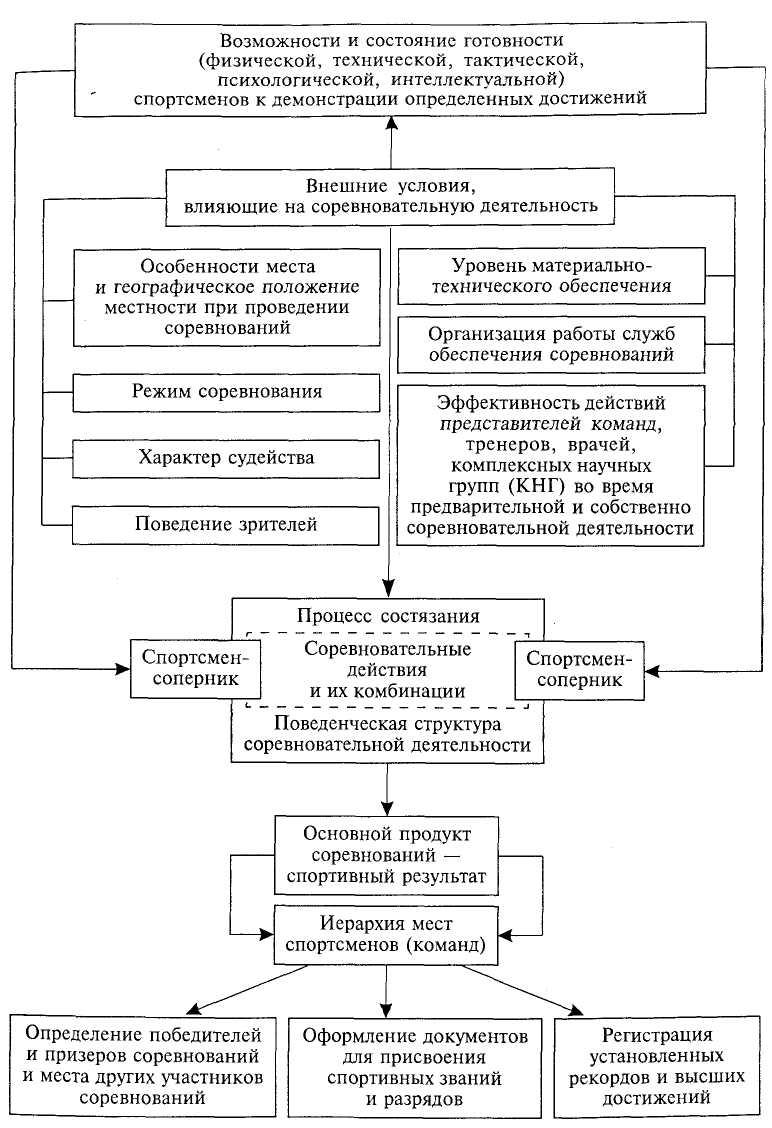

Составными частями любого соревнования является: 1) спортсмены-соперники; 2) предмет состязаний, т.е. совокупность действий соперников, выступающих средством ведения соревновательной борьбы в избранном виде спорта; 3) судейство (правила соревнований, нормы, критерии и технология определения мест соревнующихся и пр.); 4) средства и службы обеспечения соревновательной деятельности; 5) болельщики и зрители; 6) иерархия мест участников состязаний, т.е. распределение каждого из них на основе показанных спортивных результатов в порядке от лучшего к худшему (рис. 22.1).

Спортсмены-соперники. В спортивных соревнованиях могут участвовать не менее двух спортсменов. Можно состязаться с самим собой — стремиться достичь какого-либо результата. Но это не будет спортивным соревнованием, так как исключается его внешний признак — противоборство (А.А. Тер-Ованесян, 1978). Поэтому спортсмены-соперники и достигнутые ими спортивные результаты — центральный элемент соревнований.

Каждый соперник, обозначенный на схеме одной фигурой, представляет не только того позиционера, который вступает в непосредственную соревновательную борьбу, но и весь набор позиционеров, обеспечивающих его действия. В качестве таких позиционеров выступают тренеры, спортивные руководители и организаторы, судьи, врачи, научные работники, массажисты, лица, ответственные за информационное и материально-техническое обеспечение, и другие специалисты, т.е. различные службы обеспечения соревнования. В ряде случаев эти службы обеспечения могут быть весьма многочисленными и включать в себя даже целые организации. Например, так обеспечивается подготовка национальных сборных команд по многим видам спорта к Олимпийским играм и другим крупнейшим соревнованиям. Таким образом, функциональное место спортсменов, участвующих в соревновании, при более детальном анализе разворачивается в целый набор функциональных мест. Позиция соперников является одной из наиболее важных и интересных среди тех, которые следует использовать при анализе соревнований.

Рис. 22.1. Спортивный результат как интегральный продукт спортивных соревнований

Взаимодействия спортсменов-соперников. Участники состязаний вступают между собой в определенные многосторонние взаимодействия. Вне этого взаимодействия соревновательный акт просто невозможен, так как между ними отсутствуют конкурентные отношения.

Взаимодействие спортсменов в процессе соревнований выступает в двух основных аспектах: по отношению к противнику — в форме противоборства или соперничества; по отношению к партнерам по команде — в форме взаимодействия или сотрудничества. Противоборство соперников или соперничающих команд может быть непосредственным (при жестком, нежестком, условно-жестком контакте) и опосредованным (при отсутствии контакта). Сотрудничество между партнерами, общий смысл которого состоит в объединении усилий или достижения общей цели — спортивной победы, также может иметь различные формы проявления: совместно взаимосвязанные действия, совместно синергетические действия, совместно последовательные и совместно индивидуальные действия спортсменов. Эти особенности соревновательного взаимодействия во многом определяют содержание и структуру соревновательной деятельности спортсменов в том или ином виде спорта. В зависимости от структуры связей между спортсменами-соперниками и партнерами можно вьщелить три формы ведения соревновательного поединка: индивидуальную, групповую, командную и индивидуально-групповую (командную). Эти формы взаимодействия соревнующихся спортсменов находят свое отражение в личных, командных и лично-командных соревнованиях.

В большинстве видов спорта соревновательная деятельность носит индивидуальный характер, когда спортсмены состязаются с противником один на один (во всех видах единоборств, в одиночном разряде в теннисе, бадминтоне) или одновременно с несколькими соперниками (в гребле на судах-одиночках) или выступают поочередно (в спортивной гимнастике, тяжелой атлетике, легкоатлетических прыжках).

В тех случаях, когда спортсмен в конкретном соревновании представляет собой свой клуб или саму страну один, о внутрикомандном взаимодействии говорить нет оснований, а соревновательная деятельность приобретает сугубо индивидуальный характер.

Однако в абсолютном большинстве случаев в личных и тем более лично-командных соревнованиях действия спортсменов правильнее определить как совместно индивидуальные, так как результат каждого спортсмена рассматривается не только в плане индивидуального достижения, но и как вклад в общую «копилку» команды, а при комплексном забеге — и в результат команды клуба, города, области, республики, страны в целом. Это, в свою очередь, обусловливает различные формы взаимной поддержки товарищей по команде, служит стимулом для мобилизации усилий спортсменов.

Судейство соревнований. Главным организатором и руководителем спортивных соревнований, ответственным за их проведение и в известной мере за достигнутые результаты является спортивный судья. Вполне очевидно, что от квалифицированного и объективного судейства во многом зависит распределение мест участников соревнований. Судья ответствен и за здоровье участников соревнований. Во всех случаях, когда может быть нанесен ущерб здоровью спортсменов (неблагоприятные метеорологические условия, плохое состояние мест занятий, неисправность оборудования, несоответствие одежды и обуви и т.п.), он обязан устранить недоче-

ты, а при невозможности сделать это — отменить соревнование или перенести его на другой срок или в другое место. Спортивный судья должен быть, прежде всего, безукоризненным знатоком правил соревнований по данному -виду спорта, честным, объективным, беспристрастным, решительным, вежливым, спокойным человеком, который и вне соревнований пользуется авторитетом и уважением.

Объективность и точность определения спортивно-технических результатов зависит от многих факторов:

Психофизиологических возможностей спортивного судьи, прямо или косвенное влияющих на процесс измерения результатов.

Наличия объективных средств и способов регистрации результатов в конкретных видах спорта. В видах спорта с метрическим определяемым результатом (легкая атлетика, плавание, тяжелая атлетика и др.) эта про блема в какой-то степени не является достаточно острой. В видах же спорта, в которых результат определяется в условных единицах и конечным эффек том (гимнастика, фигурное катание, прыжки в воду и др.), объективность судейства — одна из важнейших проблем проведения любого крупного со ревнования.

Разницы в классе и достижениях соперничающих спортсменов. В тех случаях, когда одинаковый результат показывают большое число спорт сменов (при существующей точности измерения результата в данном виде спорта и на данный момент времени), при всем желании очень трудно создать объективную картину распределения мест среди участников этого соревнования. Например, B.C. Родиченко (1978) приводит такой инте ресный факт. В беге на 100 м среди мужчин на XIX Олимпийских играх в Мексике было всего проведено 16 забегов. Был зафиксирован один случай (с точностью до 0,1 с), когда одинаковый результат показали в одном за беге 5 спортсменов. Случаев, когда одинаковый результат показали 4 спорт смена, было четыре. Пять раз одинаковый результат в забеге показали 3 спортсмена. И наконец, случаев, когда два бегуна показали в забеге одинаковый результат, было 19.

Естественно, наличие такой высокой плотности результатов не только в спринте, но и в других видах спорта (плавание, велосипед и т.д.) вызывает необходимость увеличения и точности, и объективности определения места, занятого спортсменом в забеге, заезде, поскольку разрыв между финиширующими спортсменами меньше, чем разрешающая способность устройств регистрации времени.

4. Внешних условий, в которых проводятся соревнования (температу ра окружающей среды, силы и направления ветра, влажности, поведения болельщиков и др.).

Повышение объективности определения спортивно-технического ре зультата и его соответствия действительному соотношению сил участвую щих в соревнованиях спортсменов возможно на основе использования бо лее совершенных технических устройств и систем, помогающих судьям точно определить спортивный результат всех участников спортивного соревнова ния. С этой целью в различных видах спорта в последние годы разработаны различные средства регистрации результатов: кино- и видеосъемки, уст ройства типа «помощник стартера», фотофиниша, автохронометража, оптико-электронные устройства для измерения расстояния. Они постоян но совершенствуются: . , .,,,.,,»„

а) в рамках существующих правил и в этом случае они позволяют пре имущественно решать измерительные, контрольные или информационные задачи, выдвигаемые правилами или подразумеваемые ими;

б) с последующим изменением в правилах, направленных на узако- нивание и регламентацию тех технических возможностей, которые предо ставляются новыми или прогнозируемыми техническими средствами.

В настоящее время разрабатываются методы, позволяющие повысить объективность действий судей. К ним относятся: 1) аттестация судей на основе оценки правильности их действий специальным жюри. Например, в водном поло А. Кистяковским разработана система оценки правильности действий ватерпольных рефери; 2) использование разнообразных автоматизированных технических устройств, отслеживающих поведение судей с последующим его анализом. Эта методика позволяет контролировать поведение судей, способствует четкому определению допущенных судьями ошибок, их фиксации и наглядной демонстрации. Такие устройства имеются сейчас для судейства в тяжелой атлетике, боксе и других видах спорта.

Как уже говорилось, спортивный судья должен быть, прежде всего, безукоризненным знатоком правил соревнований по данному виду спорта. Правила соревнований являются важнейшим документом, регламентирующим проведение спортивных соревнований и влияющим на их результаты. В них регламентируются действия судей и участников, предусматриваются условия выявления победителей и, кроме того, определяются нормы поведения спортсмена, содержится перечень запрещенных действий, влекущих за собой показания, ущемляющие интересы команды. Правила спортивных соревнований по каждому виду спорта, принятые в различных странах, имеют тенденцию к унификации. Этот процесс оправдан, потому что делает возможным участие в международных соревнованиях спортсменов всех стран, а если соревнования проводятся в различных местах, позволяет сравнивать достигнутые на них результаты.

На современном этапе развития спорта существует весьма различный уровень детализации правил по различным видам спорта и разные подходы к трактовке одинаковых ситуаций. Так, в легкой атлетике категорически запрещена любая форма подсказки тренера участнику, в то время как она допускается в некоторых спортивных играх, например в баскетболе, волейболе. В процессе совершенствования правил, программ и регламентов проведения международных соревнований целесообразно придерживаться двух важнейших принципов: а) их стабильности и б) учета при рассмотрении любого изменения как видимых, так и предполагаемых организационно-методических, организационно-технических, социально-экономических последствий (B.C. Родиченко, 1978).

Правила соревнований оказывают влияние на зрелищность, результативность соревнований, на развитие техники и тактики данного вида спорта, а в ряде случаев и на методику тренировки. В частности, неоднократные новшества в правилах классической борьбы способствовали активизации действенности спортсменов в процессе соревновательного поединка, повышении его зрелищности. Разрешение в прыжках в высоту переходить планку головой раньше, чем ногами, привело к изменению способа прыжка.

Зрители и болельщики. Выступление спортсмена на соревнованиях практически никогда не обходится без реакции зрителей, аудитории. Зрители своим поведением создают положительный или отрицательный эмо-

циональный фон проведения соревнования. Поэтому присутствие зрителей, поддерживающих спортсмена или его соперников, их отношение к происходящему на соревнованиях может оказать существенное влияние на результат выступления. Неопытный спортсмен может испытывать сильное перевозбуждение и выступить хуже, чем обычно, в то время как более опытный участник не так легко поддается воздействиям среды и в той же соревновательной ситуации сохраняет самообладание.

Изменения в деятельности спортсменов, имеющих небольшой опыт участия в соревнованиях, проявляются по-разному в различных видах спорта. К примеру: неопытный бегун может начать выступление в слишком быстром темпе; прыгун с шестом и метатель диска могут утратить чувства времени или ритма, выступая первый раз перед зрителями; боксер может выложиться в первом раунде боев. Как правило, зрители отличаются друг от друга по целому ряду признаков — возрасту, полу, социальному происхождению, характеру реакций на различные соревновательные ситуации, отношению к спортсменам. Доказано, что различная аудитория по-разному влияет на эмоциональное состояние спортсмена и, следовательно, на успешность его выступления.

В зависимости от отношения зрителей к спортсмену (сопереживания), их явных реакций, а также психологической близости, которая может быть между ними, предлагается следующая классификация зрителей (Б.Дж. Кретти, 1978):

зрители, состоящие из значимых для спортсмена людей, реагируют положительно;

зрители реагируют положительно, но незнакомы спортсмену;

зрители пассивно наблюдают за деятельностью спортсмена без ка ких-либо реакций в его адрес;

4 ) зрители не проявляют выраженного интереса к деятельности спортсмена;

5) зрители реагируют отрицательно на деятельность спортсмена.

В частности, установлено, что на психологическое состояние спортсмена и успешность его выступления на соревнованиях прежде всего влияют:

а) количество присутствующих зрителей на соревнованиях. Эмоциональное возбуждение спортсменов увеличивается по мере увеличения количества зрителей до оптимального предела, выше которого уже не происходит существенных изменений в уровне его активности или эмоционального возбуждения;

6) расположение зрителей — близко или далеко они находятся от спорт смена. Та или иная дистанция от наблюдателя до участника состязаний может вызвать разные изменения в психических и нервно-мышечных реак циях спортсменов. При этом важно также, где именно находится наблю датель: сбоку, сзади или непосредственно перед участником;

в) выступает спортсмен один или в команде;

г) величина шума, поступающего от зрителей, одобрение и поддерж ка зрителями действий спортсмена или, наоборот, недоброжелательность, агрессивность. В этом случае реакция спортсменов бывает разной. Она зависит от особенностей личности участников состязаний.

Есть спортсмены, на которых шум толпы действует хуже всего, независимо от того, была ли это поддержка болельщиков или недоброжелательные выкрики. Некоторые из них быстро реагируют на каждый выкрик

и оскорбительные замечания с трибун; другие же не обращают на них никакого внимания. Спортсмены, стремящиеся к высоким достижениям, как правило, положительно реагируют на одобрение и поддержку зрителей и показывают в этих условиях лучшие результаты. И наконец, в присутствии враждебного числа зрителей, приезжая команда обычно ведет себя агрессивно (допускает больше нарушений);

д) присутствие зрителей противоположного пола: зрители чаще поло жительно влияют на мужчин, чем на женщин;

е) возраст, подготовленность, особенности личности, темперамент самого спортсмена.

Поведение зрителей и возможные изменения в деятельности спортсменов, когда он начинает выступать перед ними, должно учитываться при подготовке к соревнованиям.

Во многих видах спорта предпринимаются попытки использовать в этих целях метод моделирования соревновательного стресса непосредственно во время тренировочных занятий. На тренировках создают шум трибун или приглашают специальных зрителей для создания помех, подобно тем, с которыми спортсмены могут встретиться непосредственно на соревнованиях. С помощью шума, выкриков и других способов пытаются выработать у спортсменов помехоустойчивость к подобного рода воздействиям, которые могут встретиться на соревнованиях.

Иногда рекомендуют во время тренировок включать записанные на магнитофонную пленку крики болельщиков, в других случаях специально подбирают группы людей для моделирования условий предстоящих соревнований. Правда, это не всегда может дать реальную картину влияния зрителей на спортсменов, ибо зритель не просто свистит и кричит, он свистит после твоей ошибки, он осуждает тебя, а магнитофон, в лучшем случае, воспроизводит некий отдаленный фон матча (О. Спасский, 1968). Вполне, очевидно, что воспроизведение реакций зрителей во многом может способствовать приспособлению спортсменов к внешним, поверхностным аспектам влияния зрителей во время соревнований, включая физическое присутствие и шум.

Спортивное соревнование может вызвать у зрителей состояние подавленности, когда любимый спортсмен или команда потерпели поражение, проиграли сопернику. Болельщики будут находиться в состоянии агрессии. Их поведение зачастую в этот период выходит за нормы этики и создает не просто отрицательный, недружелюбный фон соревновательной борьбы, но и опасный для деятельности спортсменов. Достаточно вспомнить поведение болельщиков на соревнованиях по футболу, на некоторых хоккейных матчах, соревнованиях по боксу и др.

Следовательно, поведение болельщиков является важной частью соревновательной обстановки. Игнорировать влияние болельщиков на спортсменов — значит не придавать значения одному из многих социальных компонентов окружающей среды, в которой выступают спортсмены. Реакция болельщиков является либо побудительным, либо тормозящим стимулом в достижении спортсменом высоких результатов.

В так называемых зрелищных видах спорта мобилизирующее влияние зрителей проявляется явно. В этих видах спорта спортсмены могут на любом уровне мастерства использовать эмоциональные аспекты присутствия зрителей, чтобы повысить результативность своей деятельности по сравнению

с

обычно ожидаемым уровнем. В момент более

высокого душевного подъема при

поддержке доброжелательной публики

все выступление спортсмена сопровождается

активно-положительным эмоциональным

состоянием, что и создает дополнительные

условия для реализации его максимальных

возможностей. Футболисты и штангисты,

хоккеисты и конькобежцы, не раз выступавшие

перед гигантскими аудиториями, признаются,

что именно оживление публики и радостное

нетерпение трибун, искренний интерес

к их выступлению служили порой для них

своеобразным допингом, заставляя

мобилизовать все внутренние ресурсы,

все нравственные и физические силы.

Следует подчеркнуть, что спортсмену далеко не всегда удается максимально мобилизовать свои резервы под давлением зрителей. И это зависит не только от его опыта и уровня подготовленности, силы соперника и справедливости судейства, но и от свойств его нервной системы, от своеобразия его реакций на соревновательный стресс (Б.А. Вяткин, 1981).

Кроме активизирующего и мобилизирующего влияния со стороны зрителей может идти и негативный поток реакции публики на выступление спортсмена, который, в зависимости от ситуации, или воспринимается им параллельно с позитивной поддержкой зрителей, или в крайних случаях, если спортсмен воспринимает лишь однонаправленный отрицательный поток влияния публики, он может демобилизовать его волю. К таким подавляющим факторам относятся выражения порицания. Подчас условным сигналом служит даже не слово — достаточно укоризненных взглядов, насмешливой мимики, указания пальцем, чтобы наступили неспецифические реакции подавления тех или иных действий или снижения общей активности ЦНС.

К условиям, влияющим на результативность деятельности спортсменов-соперников, относятся также места проведения соревнований (фактор «своего» и «чужого» поля), географическое положений места проведения соревнований (высота расположения места соревнований над уровнем моря, температура, влажность, атмосферное давление, уровень солнечной радиации, часовой пояс и т.д.) и оборудование мест их проведения.

22.3. Спортивные результаты — специфический

и интегральный продукт соревновательной деятельности,

критерии их измерения и оценки

Для характеристики конечного исхода спортивного соревнования используются такие термины, как «спортивный результат», «спортивное достижение», «спортивный рекорд», «спортивный успех» и др. Наиболее широким среди данных понятий является понятие «спортивный результат». Спортивный результат представляет собой показатель реализации спортивно-достиженческих возможностей спортсмена или спортивной команды, оцениваемый по установленным в спорте критериям (Л.П. Матвеев). Под спортивно-достиженческими возможностями здесь подразумевается совокупность способностей, навыков, умений и знаний, которая в комплексе позволяет осуществлять принятые в избранном виде спорта соревновательные действия и добиваться реально доступного для конкретного спортсмена (команды) исхода состязаний. ,,,

Спортивные достижения — это не одно и то же, что спортивный результат. Хотя нередко эти понятия отождествляют, считая синонимами. Спортивное достижение означает, строго говоря, не каждый из результатов, демонстрируемых спортсменом (или спортивной командой) в процессе неоднократных выступлений в состязаниях, а лишь те, которые превосходят предыдущие.

Для обозначения наивысшего уровня спортивных достижений в отдельных видах спорта на данный момент времени используется понятие «спортивный рекорд». Как известно, слово «рекорд» (от англ. слова record) означает высший показатель, достигнутый в какой-либо деятельности.

В толковом словаре спортивных терминов (1993, с. 246) «спортивный рекорд» определяется как «наивысшее достижение (результат), показанное в отдельном виде соревнований в стандартных условиях». Различают рекорды мировые, олимпийские, региональные (континентальные) и т.д. Отдельно фиксируются рекорды для женщин и мужчин, девушек и юношей, мальчиков и девочек, а также для отдельных возрастных групп. Только в тех видах спорта, результаты в которых оцениваются точными единицами измерения времени, массы (веса), длины и т.д. — в велосипедном спорте (трек), конькобежном спорте, легкой атлетике, плавании, стрелковом спорте, тяжелой атлетике, в гребном, парусном, лыжном и других видах спорта, в которых на результат соревнований влияет рельеф трассы, сила ветра, плотность воды, но и другие природные условия, спортивные рекорды официально не регистрируются. Однако, например, для конкретного гребного канала и дистанции могут регистрироваться наилучшие (неофициальные) результаты — рекорды дистанции. Это же относится и к координационно-сложным видам спорта (акробатика, фигурное катание, спортивная гимнастика и др.)

Дело в том, что рост спортивного мастерства в них во многом зависит от сложности соревновательных программ и высокого класса их исполнения. К примеру, в акробатических прыжках лидирующее положение в престижных международных соревнованиях занимают, как правило, те спортсмены, которые выполняют прыжки высшей и рекордной сложности (В.Н. Курысь, 1991). Под упражнением высшей сложности понимаются прыжки со сложнейшей координацией движений, выполняемые ограниченным числом исполнителей, а под рекордным — еще более сложный прыжок, доступный только его автору. Показателями рекордности могут быть количество сальто, выполненных в одном прыжке, поворотов вокруг продольной оси, усложненная форма динамической осанки.

М.В. Гришина (1986, с. 52), рассматривая спортивные результаты у фигуристов в произвольном катании с точки зрения «рекордных» (наивысших) показателей, пишет: «Если поставить вопрос, а можно ли говорить о «рекордах» в этом неизмерямом виде спорта, то ответ на него можно дать положительный».

Своеобразным «рекордным» достижением с качественной стороны, по мнению М.В. Гришиной, являются многолетние выдающиеся спортивные результаты в парном катании Ирины Родниной — трехкратной чемпионки Олимпийских игр, десятикратной чемпионки мира и Европы. Что же касается количественных характеристик рекордов, то при оценке произвольных программ фигуристов одиночного катания могут быть использо-

ваны показатели технического мастерства: количество элементов, количество прыжков, их координационная сложность и др.

Важной чертой результативности соревновательной деятельности, на которую довольно часто обращают внимание, является успешность или неуспешность выступления спортсмена или команды в соревнованиях. В качестве спортивного успеха может быть победа, установление рекорда, вхождение в число призеров, выполнение разрядного или квалификационного норматива и т.д. Иногда успехом является ничья или даже проигрыш с определенной разницей в результатах, если этот итог обеспечивает достижение цели на более высоком уровне состязаний, выход в финал и др.

Если конечный спортивный результат совпадает в какой-то мере с поставленной целью, такую соревновательную деятельность называют рациональной. Если же результат соревнований не совпадает с целью, деятельность можно назвать нерациональной.

Проведение спортивных соревнований немыслимо, если невозможно определить и сравнить результаты их участников. Спортивные результаты измеряются и оцениваются при помощи определенных критериев (показателей). Разумеется, в зависимости от специфики соревновательной деятельности эти критерии будут иметь свои отличия. Перечень этих критериев в спорте весьма разнообразен (табл. 22.1).

Хотелось бы подчеркнуть, что выбор того или иного показателя в каждом конкретном случае зависит от целей и методики оценки результатов, особенностей вида спорта, наличия или отсутствия технических устройств регистрации спортивных достижений и других условий.

Таблица 22.1 Критерии, по которым определяются спортивные результаты

|

Признаки классификации |

Виды критериев |

|

1. По способу измерения результатов |

Объективные, выраженные в физических единицах (преимущественно в системе СИ); субъективные, выраженные в безразмерных величинах (очки, баллы, ранги); смешанные |

|

2. По способу сравнения результатов |

Популяционные, индивидуальные, должные |

|

3. По применению для оценки готовности к высокому достижению |

Представительности, прогрессирова-ния, стабильности, плотности и надежности результатов |

|

4. По стадии определения |

Промежуточные (процессуальные) и конечные |

|

5. По характеру достигнутого эффекта |

Внешние и внутренние |

|

6. По количеству характеризуемых параметров при оценке |

Единичные и комплексные |

|

| |

22.3.1. Объективные, субъективные

и смешанные критерии спортивных результатов

Объективные критерии связаны с возможно независимым от оценивающих результатом замера некоторых его физических параметров. В частности, его измеряют в мерах пространства (высота и длина совершаемых прыжков, дальность бросков спортивных снарядов и т.д.), времени, затрачиваемом на выполнение соревновательного упражнения (в беге, плавании, гребле, беге на коньках, велогонках и т.д.), веса перемещаемого предмета (в тяжелой атлетике). Для измерения спортивных результатов в подобных случаях используют технические средства, помогающие судьям достаточно точно определить результат каждого участника состязаний.

Субъективные критерии отличаются большой зависимостью оценки результата от впечатлений, складывающихся у спортивных судей по ходу выполнения спортивного упражнениям. Предметом измерения в этом случае является качество исполнения упражнения.

В основе таких критериев лежат осуществляемые спортивными судьями процедуры по сопоставлению своих восприятий, которые возникают у них по ходу и в конце наблюдений за исполнением соревновательных действий, с некоторыми «образцами» выполнения этих действий (как их представляют арбитры под влиянием своего опыта и исходя из требований, оговоренных в правилах соревнований) с последующей фиксацией допущенных участником соревнований отклонений, нарушений и определением, в зависимости от этого, той или иной результирующей оценки, имеющей условные градации (в баллах, в очках).

Таким способом оценивают результаты в координационно сложных видах спорта, в которых особое значение придается технике, эстетичности, сложности, оригинальности, композиционности исполнения соревновательного упражнения (спортивная и художественная гимнастика, фигурное катание на коньках, прыжки в воду и др.). Оценки спортивного результата при такого рода критериях во многом зависят не только от исполнительского мастерства участников соревнований, но и от объективизации судейства.

В настоящее время в видах спорта с субъективной оценкой спортивных результатов судейство представляет собой одну из острых и сложных проблем. Она включает многие важные вопросы: разработку количественных методов оценки результатов; подготовку судей и по возможности согласование их мнений до начала соревнований; комплектование судейских бригад, контроль за работой судей, использование технических средств и др.

Смешанные критерии спортивного результата сочетают в себе объективизированные и субъективные способы его оценивания. Так, например, в прыжках на лыжах с трамплина окончательный спортивный результат складывается из очков, полученных спортсменом за длину прыжка и за технику его выполнения, которая оценивается судьями по качеству исполнения отдельных фаз прыжка от старта до остановки и общего зрительного впечатления за прыжок в целом.

В игровых видах спорта (хоккее с шайбой, баскетболе, футболе и др.) результативность отдельных эпизодов и общего исхода соревнований объективизирована количественной оценкой показателей так называемой финальной или целевой точности действий (попадание мячом, шайбой либо иным игровым предметом в условную мишень — ворота, баскетбольную

корзину

и т.п.). Наряду с этим исход игровых

эпизодов и всей игры в целом оценивается

спортивными судьями в немалой зависимости

от субъективных свойств их восприятий

и оценочных суждений.

При определении исхода спортивного поединка во время состязания в спортивных единоборствах оценочные заключения арбитров в известной мере объективизируется путем учета поддающихся относительно четкому наблюдению конкретных физических признаков результативности атакующих и оборонительных действий, выполняемых соперниками по ходу контактного противоборства (общее число «действенных» ударов, нокдаун и нокаут в боксе, «уколы» в фехтовании, касание лопатками ковра или проведение болевого приема в борьбе и т.д.).

22.3.2. Популяционные, индивидуальные и должные критерии

Критерии данных видов позволяют сравнивать достижения спортсменов на основе определенных нормативных показателей.

Популяционные критерии основаны на сравнении показанного спортивного результата или связанного с ним показателя с аналогичными характеристиками большой группы людей (генеральной совокупности). Значимым массивом генеральной совокупности результатов являются, например, мировые, а также составленные для других уровней классификационные списки — «десятки», «сотни» лучших результатов мира, Европы, страны за тот или иной спортивный сезон или за всю историю спорта.

Один из главных массивов генеральной совокупности — результаты участников Олимпийских игр. Поскольку на смену представлениям об уровне спортивных результатов в отдельных видах спорта приходят представления об уровнях результатов, которые можно понимать как генеральные уровни, возникает проблема сравнимости достижений в различных видах спорта.

Разработаны критерии этой сравнимости при оценке достижений (А.Н. Петросян, 1981). Так принимаются за адекватные уровни мировых, европейских, всероссийских рекордов и на этой основе вырабатываются квалификационные показатели различного рода, и в первую очередь Единой всероссийской спортивной классификации. Вместе с тем с проблемой сравнимости достижений в различных видах спорта тесно связана и проблема обоснования систем зачета или неофициального подсчета на комплексных спортивных соревнованиях, например Олимпийских играх.

Следует иметь в виду, что на состояние и оценку генеральной совокупности спортивных результатов влияет наблюдающийся в ней процесс «старения» результатов, утраты ими спортивно-технической ценности. По мнению B.C. Родиченко (1978), введение понятия «генеральная совокупность спортивных результатов» позволяет более достоверно, чем прежде, анализировать спортивные результаты как в отношении тенденций их роста, так и с позиций спортивной информации, тесно связанной с генеральной совокупностью.

Индивидуальные критерии имеют в своей основе сравнение показанного результата с тем достижением, которое данный спортсмен показал ранее. Они имеют исключительное значение для оценки динамики состояния спортивной формы и для индивидуализации процесса управления ее развитием.

Должные критерии устанавливают степень соответствия уровня спортивных достижений запросам практики. Здесь, в зависимости от поставленных целей, квалификации конкурентов, уровня подготовленности спортсмена, ранга и условий состязаний, промежутка времени до ответственных стартов, устанавливается «верхняя» и «нижняя» границы значений спортивных результатов, которые и выступают в качестве должной нормы. Если спортсмен или команда демонстрируют результаты в установленном диапазоне, тогда их выступление в соревнованиях признается успешным.

Существуют различные способы расчета должных результатов. Расчет должных результатов широко используется при разработке модельных характеристик спортсменов с целью отбора, ориентации и прогнозирования выступления спортсменов в соревнованиях, управления тренировочным процессом.

22.3.3. Критерии представительности (уровня), прогрессирования, стабильности, плотности и надежности результатов

В практике спорта эти критерии используются обычно для оценки успешности выступления спортсменов в серии соревнований на протяжении большого цикла тренировки. По динамике спортивных результатов у каждого атлета, демонстрируемых в течение длительного времени, как известно, возможно судить о состоянии спортивной формы и фазности ее развития. Это связано с тем, что в спортивных результатах, как в фокусе, находят свое отражение все стороны готовности спортсмена к достижению: физическая, техническая, тактическая, психологическая — в их органическом единстве.

Естественно, что не каждое спортивное достижение может выступить в качестве показателя спортивной формы. Принято считать, что в циклических видах спорта (за исключением стайерских дистанций) условной нижней границей зоны спортивной формы можно считать результат, составляющий не менее чем 98 — 95,5% от лучшего достижения в году, а в ряде ациклических скоростно-силовых видах спорта — не менее чем 95 — 97% личного рекорда (Л.П. Матвеев, 1977).

Стало быть, если спортсмен, несмотря на полную мобилизацию сил и отсутствия необычных помех, показывает результаты ниже данного уровня, это свидетельствует об отсутствии спортивной формы. В том случае, когда результаты при достаточно частых выступлениях в состязаниях выше данного уровня, есть основание полагать, что спортсмен сохраняет спортивную форму. Вопрос об уровне результата, по достижении которого можно было бы констатировать приобретение спортивной формы, имеет важное значение, так как его решение дает ключ для рекомендаций по планированию соревновательной практики, для изучения закономерностей развития спортивной формы и факторов, влияющих на прирост спортивных результатов.

Критерий представительности результата у высококвалифицированных спортсменов обычно определяется отношением лучшего индивидуального результата к абсолютному рекорду (мировому или иному). Доказано, что чем ближе спортивный результат к рекордному, тем меньше продолжи тельность периода его возможного повторения. гша? /

Критерий прогрессирования результатов характеризует спортивную форму по степени прироста и абсолютному уровню достижений спортсмена в данном большом цикле тренировки. Показателями здесь, в частности, могут быть:

а) величина разности между лучшим индивидуальным достижением в предыдущем большом цикле тренировки (годичном или полугодичном) и результатом, показанным в текущем цикле тренировки: чем больше после дний превышает результат предыдущего цикла, тем больше вероятность того, что спортсмен находится в форме, и наоборот. У атлетов с тренировочным стажем 7—10 лет и выдающимся личным рекордом прироста достижений в одном микроцикле тренировки может не быть. Это объясняется тем, что прирост спортивных результатов статистически отрицательно связан с про должительностью спортивного стажа (А.А. Красников, 1982). Нижняя гра ница зоны спортивной формы в таких случаях снижается. Условным пока зателем спортивное формы здесь может быть факт повторения личного рекорда либо результата, близкого к этому уровню (на 1—3% меньше его);

б) величина разности между результатом контрольного соревнования и результатом первых стартов в большом цикле тренировки: чем значитель нее степень превышения результатов первых стартов, тем больше вероят ность того, что спортсмен приближается к состоянию спортивной формы.

Критерии стабильности результатов характеризует степень разброса соревновательных результатов: чем меньше различий в показанных результатах, тем выше стабильность спортивной формы. Для оценки стабильности спортивной формы применяются следующие показатели:

а) количество результатов, демонстрируемых спортсменом в пределах расчетной зоны спортивной формы. Нижняя граница этой зоны у спорт смена высокой квалификации не должна намного отклоняться от уровня его лучшего личного достижения;

б) общая продолжительность периода, во время которого спортивные результаты при систематическом участии в соревнованиях не снижают ниже уровня, принятого за границу зоны спортивной формы.

Критерий плотности результатов позволяет оценить частоту демонстрации спортивных результатов в пределах расчетной зоны спортивной формы в зависимости от интервала времени между стартами. Плотность результатов в зоне спортивной формы отрицательно связана с критерием стабильности, т.е. при слишком малых интервалах времени между соревнованиями не удается длительно сохранять спортивную форму. Все это говорит о том, что поддержание спортивной формы возможно лишь при разумном планировании соревновательного режима — общего числа соревнований, числа ответственных соревнований, интервалов между состязаниями и др.

Представляет интерес выявление оптимального интервала времени между стартами, где были показаны высокие достижения. Считают, что интервал времени в 3 недели между ответственными состязаниями, очевидно, является наиболее оптимальным в смысле создания условий для максимальной реализации спортивной формы у сильнейших спортсменов в беге на средние дистанции и в прыжках с шестом (В.К. Калинин, 1974; В.О. Чугунов, 1979). В связи с этим соответственно должны планироваться основные соревнования, а в промежутках между ними перед спортсменом не должна ставиться задача достижения результатов в зоне спортив-

Таблица 22.2

Показатели представительности, стабильности и надежности достижений у лучших болгарских легкоатлеток

(по материалам К. Накова, дополнено и переработано)

|

Спортсмен |

Спортивная специализация |

Личный рекорд до 1973 г. |

Лучший результат в 1973 г. |

Количество результатов в 1973 г. |

Количество важных соревнований |

Представительность результатов (%) относительно: |

Стабильность результатов (%) |

Надежность результатов (%) | |

|

личн. рекорда |

миров, рекорда | ||||||||

|

Волкова И. |

100 м |

11,2 |

11,2 |

17 |

2 |

100,0 |

96,4 |

25 |

12,5 |

|

200 м |

23,6 |

23,32 |

7 |

2 |

101,3 |

94,8 |

25 |

12,5 | |

|

Томова Л. |

400 м |

54,3 |

52,0 |

14 |

5 |

104,4 |

98,1 |

57,1 |

90,0 |

|

800 м |

2.10,3 |

1.59,5 |

14 |

5 |

109,0 |

98,3 |

57,1 |

90,0 | |

|

Златева С. |

800 м |

1.58,9 |

1.57,5 |

19 |

5 |

101,2 |

100,0 |

47,3 |

50,0 |

|

400 м |

53,5 |

52,9 |

19 |

5 |

101,2 |

96,4 |

47,3 |

50,0 | |

|

Петрова Т. |

1500 м |

4.24,7 |

4.09,2 |

18 |

5 |

101,5 |

96,9 |

61,0 |

80,0 |

|

800 м |

2.04,0 |

2.02,2 |

18 |

5 |

101,6 |

96,3 |

61,0 |

80,0 | |

|

ВорбановаС. |

100 м с/б |

14,5 |

13,5 |

12 |

2 |

107,4 |

91,1 |

35,7 |

50,0 |

|

Ангелова Н. |

Длина |

6,32 |

6,50 |

14 |

4 |

102,8 |

95,0 |

35,7 |

50,0 |

|

Благоева И. |

Высота |

1,94 |

1,92 |

10 |

4 |

99,0 |

99,0 |

50,0 |

50,0 |

|

Христова И. |

Ядро |

19,55 |

19,73 |

12 |

4 |

100,9 |

92,0 |

58,3 |

75,0 |

|

Божкова С. |

Диск |

58,22 |

61,98 |

14 |

3 |

106,5 |

89,2 |

50,0 |

17,0 |

|

Молдова Л. |

Копье |

60,58 |

60,30 |

14 |

4 |

99,5 |

91,2 |

50,0 |

72,5 |

ной формы. В случае многократных стартов с интервалами в неделю достижение высокого результата прогрессивно уменьшается. По-видимому, один лишь соревновательный метод при высокой плотности состязаний не обеспечивает поддержание спортивной формы на длительном отрезке времени. Поэтому, если еженедельные соревнования повторяются 4—5 раз, то после последнего из них есть смысл вводить так называемый промежуточный разгрузочно-развивающий мезоцикл (Л.П. Матвеев, 1965; Н.Г. Озо-лин, 1970). Критерий надежности результатов используется для определения способности спортсменов или команды демонстрировать результаты заданного уровня на момент участия в состязаниях. Здесь уместно остановиться на существенном различии между стабильностью результата и надежностью его демонстрации. Говоря о стабильности результата, имеют в виду характеристику его попадания в область с заданным расстоянием между ее границами (в пределах 2% от лучшего, без учета сроков проведения состязаний). Чем больший процент результатов попадает в эту область, тем выше их стабильность. Совсем другое дело надежность результатов.

Здесь

критерием является достижение планируемых

результатов на протяжении заданного

времени, или иными словами — своевременность

вхождения спортсмена в состояние

формы на момент главного состязания

(«точность попадания в результат»).

Показателем надежности индивидуальных

результатов может быть процентное

отклонение фактического результата от

заданного для данных состязаний.

Как показывает опыт крупнейших международных состязаний, иные спортсмены демонстрируют результаты ниже тех, что были достигнуты ими ранее. Так, в Монреале только 13 прыгунов (все виды прыжков) из 196 смогли выйти на свои лучшие результаты, а это составляет лишь 6,5% участников (В.А. Креер, 1976). В прыжках с шестом в главных состязаниях до 80% спортсменов демонстрируют результаты значительно ниже их лучшего достижения (В. Ягодин, Н.Г. Озолин, В.О. Чугунов, 1978).

Такие «неожиданные срывы», «отказы», «неудачи» во время важнейших состязаний объясняются ошибками в методике подведения спортсменов к главным стартам. Установлено, что в разных видах спорта рассмотренные показатели у разных спортсменов могут заметно различаться (табл. 22.2). Видно, что у одних спортсменов выше стабильность спортивной формы, чем своевременность ее достижения. У других при достаточно высоком уровне состояния спортивной формы, наблюдаются низкие значения стабильности и своевременности ее приобретения.

22.3.4. Процессуальные (промежуточные) и конечные критерии

Так, если соревновательная деятельность протекает во времени, ее спортивный результат тесно связан с определенными стадиями, фазами ведения спортивной борьбы. Конечные критерии относятся к поздним стадиям деятельности. Промежуточные критерии описывают результативность хода борьбы на более ранних стадиях.

Использование критериев обоих типов при измерении спортивных результатов вполне уместно, поскольку в большинства случаев тренеры и спортсмены интересуются оценкой не только конечных результатов, но и тех промежуточных, от которых зависят эти окончательные результаты.

Знание уровня своих результатов и результатов соперников позволяет более определенно их планировать, выбирать стратегию и тактику соревновательного поведения в процессе соревновательной деятельности.

В зависимости от особенностей соревновательной деятельности и способов регистрации результатов в качестве этих критериев могут выступать время прохождения отдельных участков соревновательной дистанции и дистанции в целом (в беге, велосипедном спорте, плавании и т.п.), количество забитых шайб в первом, во втором и третьем периодах, количество попаданий по мишени при стрельбе в различных упражнениях.

Так, например, окончательный спортивный результат в классической гонке на 20 км у биатлонистов складывается из девяти промежуточных результатов: времени гонки и точности стрельбы из положения лежа; времени гонки и точности стрельбы из положения стоя; времени гонки на последнем финишном отрезке дистанции. Пятью выстрелами спортсмен должен поразить пять мишеней. За каждый промах к результату прибавляется 1 мин штрафного времени.

22.3.5. Внешние и внутренние критерии спортивных результатов

Критерии могут быть подразделены в соответствии с тем, описывают ли они результативность внешней стороны соревновательного поединка (факт нанесения или получения укола, удара, очка, проведения приема, победы, поражения в старте, поединке) или внутренние реакции организма спортсмена при выполнении соревновательного упражнения, т.е. то, что скрыто от глаз зрителей (содержание молочной кислоты в крови после преодоления дистанции, ЧСС во время поединка, уровень потребления кислорода и др.).

Обычно внутренние критерии результативности соревновательной деятельности применяются в спорте пока только в исследовательских целях. Они позволяют определить требования, которые предъявляет к организму спортсменов нагрузка соревновательного упражнения при результатах, близких к мировым или превышающих их (М.А. Годик, 1980).

Такая информация позволяет использовать на определенном этапе подготовки спортсменов тренировочные воздействия, адекватные соревновательным, и увеличить эффективность тренировочного процесса. В некоторых видах спорта специфика соревновательной деятельности иногда делает невозможной прямую регистрацию психофизиологических параметров соревновательного упражнения. В этом случае перспективным представляется моделирование соревновательной деятельности, направленной на достижение максимально возможного результата, позволяющего получить некоторый аналог искомых показателей.

22.4. Классификация спортивных достижений.

Сравнительная характеристика некоторых видов спорта,

различающихся по результатам соревновательной деятельности

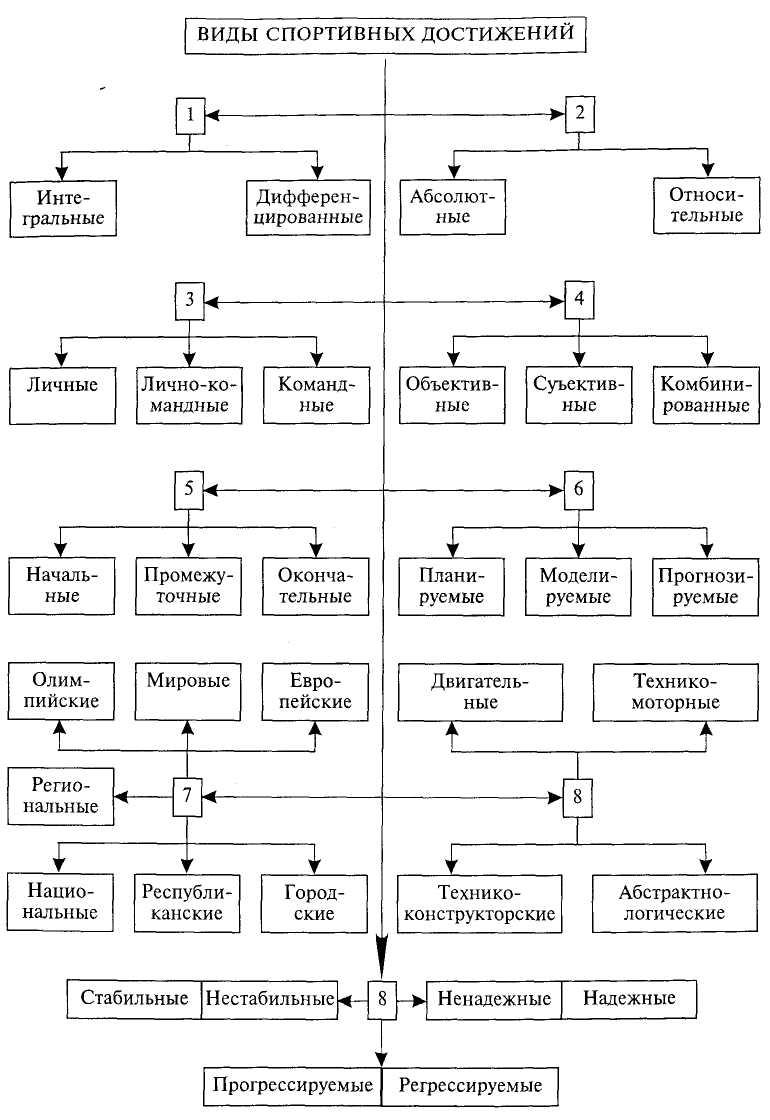

В качестве определяющих признаков для классификации видов достижений могут быть: 1) особенности предмета состязаний и характер двигательной активности спортсмена; 2) число лиц, принимающих участие в демонстрации данного результата; 3) способ измерения результатов; 4) время состязаний, в течение которого они были зарегистрированы; 5) способ выражения результата; 6) масштаб состязаний, на которых они были продемонстрированы; 7) уровень достижений; 8) назначение и область применения; 9) характер «поведения» во времени.

В соответствии с данными признаками можно выделить 9 разновидностей спортивных достижений (рис. 22.2). Для двигательных спортивных достижений характерна активная двигательная деятельность спортсмена с предельным проявлением психофизических возможностей. Спортивные достижения непосредственно зависят от собственно двигательных возможностей спортсменов, которые и выявляются в процессе состязаний в легкой атлетике, плавании, тяжелой атлетике, спортивных играх и других видах спорта.

«Техномоторные» спортивные достижения типичные для таких видов спорта, как автомотоспорт, самолетный спорт и др. Они обусловлены внешними силами искусственного происхождения и умением рационально пользоваться ими, т.е. системой «техника — человек». t , «ко».;

Рис. 22.2. Классификация спортивных достижений

Технико-конструкторские спортивные достижения являются продуктом модельно-конструкторской деятельности спортсменов (авиамодельный; судомодельный, автомодельный спорт). Абстрактно-логические спортивные достижения являются результатом обыгрывания соперников в шахматах, шашках и других недвигательных видах спорта. Что же касается других разновидностей достижений, то отметим, что некоторые из них рассматривались ранее.

Спортивные результаты демонстрируются в ходе соревнований. Их природа во многом зависит от особенностей и структуры соревновательной деятельности в избранном виде спорта. Рассмотрим и сравним достаточно широко известные виды спорта, различающиеся между собой определением результатов.

Эти виды спорта можно объединить в несколько самостоятельных групп.

1. Виды спорта, в которых спортивный результат измеряется временем преодоления соревновательных дистанций. К этой группе относятся:

а) виды спорта, в основе которых лежит преодоление расстояния с помощью природного (естественного) механизма передвижения (легкоат летический бег, плавание);

б) виды спорта, в основе которых лежит преодоление расстояния пу тем применения средств оснащения в качестве экипировки (лыжи, конь ки);

в) виды спорта, в которых преодоление расстояния осуществляется на основе использования конструкций подвижных средств, приводимых в дви жение человеком (велоспорт, гребля);

г) виды спорта, в которых преодоление расстояния производится с использованием «самодвижущихся» средств передвижения, управляемых человеком (мотоциклетный, автомобильный спорт и др.)

Большинство из этих видов спорта (за исключением некоторых из них, скажем, скоростного спуска, слалома гиганта и др.) с точки зрения структуры движений принадлежат к циклическим локомоциям. Спортивный результат здесь во многом зависит от времени преодоления различных участков дистанции. Чем больше скорость прохождения дистанции, тем выше спортивный результат. Длина соревновательной дистанции в циклических видах спорта определенным образом влияет на характер обеспечения мышечной деятельности спортсменов.

Спортивные соревнования могут проходить в относительно постоянных внешних условиях (легкоатлетический бег, бег на коньках, плавание) либо в переменных (лыжные гонки, велосипедный (шоссе), парусный спорт и др.). Изменчивость профиля трассы и условий соревнований предъявляют своеобразные требования к соревновательной деятельности, а следовательно, и к подготовленности спортсменов.

2. Виды спорта, в которых спортивный результат измеряется расстоя нием, которое преодолевает спортсмен или посланный им снаряд в простран стве. Данная группа включает:

а) виды спорта, в основе которых лежит противодействие силе земно го притяжения путем перемещения тела спортсмена в пространстве (прыж ки в высоту, в длину и с шестом);

б) виды спорта, в основе которых лежит противодействие силе земно го притяжения путем перемещения снаряда в пространстве (метание ко пья, молота, диска, толкание ядра). i**i >,

Все

эти виды спорта представляют собой

ациклические скоростно-си-ловые

упражнения. Структура соревновательной

деятельности здесь намного сложнее,

чем в циклических упражнениях. Она

зависит от характера соревновательного

упражнения. Например, прыжки включают

в себя разбег, отталкивание и действия

в воздухе. Спортивный результат

обусловлен способностью спортсмена

эффективно выполнить разные элементы

соревновательного упражнения.

3. Виды спорта, в которых результат измеряется весом поднятого снаря да или числом подъема снарядов определенного веса. В эту группу входят:

а) виды спорта, в основе которых лежит выполнение тяжелоатлети ческих упражнений с максимальным весом отягощений (силовое троебо рье, классические упражнения в тяжелой атлетике);

б) виды спорта, для которых характерно выполнение упражнений со штангой фиксированного веса — максимальное количество раз (гиревой спорт).

Соревновательная деятельность в этих двух видах спорта имеет существенные различия. В частности, классические тяжелоатлетические упражнения относятся к скоростно-силовым упражнениям. Их характерной чертой является кратковременность выполнения. Рывок длится в среднем 2,5—3 с, а выполнение толчка занимает, не считая времени старта и фиксации, 6—3 с. Эти упражнения отличает сложная координация мышечных напряжений, предельное напряжение мышц и быстрая смена режима их работы, напряжения и расслабления. Спортсмен к тому же должен сохранять равновесие во всех опорных фазах движения (Л.И. Соколов, 1981). Спортивный результат в условиях обостренной соревновательной борьбы во многом зависит от надежности исполнения рывка или толчка штанги.

Гиревой же спорт, наоборот, относится к циклическим видам спорта. Он предъявляет повышенные требования к силовой выносливости. Длительность выполнения соревновательных упражнений спортсменами высокой квалификации может составлять от 5—7 мин в толчке, от 7—10 мин и более в рывке (Г.П. Виноградов, 1991). Спортивный результат определяется максимальным подъемом гирь определенного веса: в толчке — 32, 48 и 64 кг, в рывке — 16, 24, 32 кг.

4. Виды спорта, в которых спортивный результат определяется дос тигнутым конечным эффектом, который в зависимости от состава действий может быть выражен количеством забитых мячей, шайб, набранных очков и пр. К ним относятся:

а) виды спорта, характеризующиеся противоборством нескольких спортсменов с каждой стороны, а также виды спорта, в которых спортив ный результат обусловлен достигнутым конечным эффектом за определен ное, лимитированное правилами соревнований время, которое должно быть полностью использовано (футбол, хоккей, баскетбол, гандбол);

б) виды спорта, основу которых составляет противоборство несколь ких спортсменов с каждой стороны. Победа в соревнованиях в них опре деляется лимитированным конечным эффектом, но соревнования не ограни чены временем их проведения (теннис, настольный теннис, волейбол и др.);

в) виды спорта, для которых характерно противоборство двух спорт сменов. Здесь, несмотря на лимитированное правилами время соревнова тельного поединка, возможно ускоренное достижение победы в двух вари антах: 1) выполнение действия, которое дает так называемый чистый

выигрыш: нокаут в боксе, «чистая» победа в борьбе; 2) достижение победы при выигрыше определенного количества очков раньше истечения обусловленного правилами лимита времени (фехтование);

г) виды спорта, двигательная активность в которых жестко лимитирована условиями поражения цели из специального спортивного оружия (стрельба из пистолета, винтовки, лука и др.).

Для соревновательной деятельности в спортивных играх и единоборствах характерен более сложный и переменный состав двигательных действий. Эти виды соревновательных упражнений отличаются комплексным проявлением основных физических способностей в условиях непрерывной и внезапной смены соревновательных ситуаций.

В командных спортивных играх, в отличие от индивидуальных, результат встречи — командный показатель. Участники команды не имеют индивидуального результата состязания, но своими действиями определяют результат встречи. В качестве единицы измерения полезных действий выбирается результат действия, связанный с выигрышем очка (заброшенный мяч, шайба и т.п.). Соответственно для функции неполезных, т.е. нерезультативных, действий единицей измерения будет результат противоположного действия, связанного с проигрышем очка. Условно такую единицу измерения можно назвать очковой или голевой (О.С. Шилов, СБ. Мармаз, 1983).

В стрелковых видах спорта (с использованием огнестрельного либо иного стрелкового оружия, в частности лука) спортивный результат связан с финальной точностью, т.е. непосредственным поражением цели. О точности судят по степени попадания спортивного снаряда в требуемую (заданную) область. Эта область может быть в виде круга на плоской мишени или иного предмета.

5. Виды спорта, в которых спортивный результат определяется с помощью количественных и качественных показателей (например, лыжное двоеборье).

Таким образом, можно заключить, что спортивные достижения в каждом виде спорта во многом обусловлены особенностями, содержанием режимов и условиями соревновательной деятельности. Спортивный результат выступает в качестве системообразующего фактора, позволяющего объединять усилия спортсменов на достижения поставленной цели в соревнованиях.