- •Содержание

- •Хронический лимфолейкоз………………………………………………………...78

- •Список сокращений

- •Лимфоциты и иммунокомпетентная система (морфология и физиология)

- •Лимфоциты в костном мозге

- •Лимфоциты и тимус

- •Лимфоциты в периферических лимфоидных органах

- •Костный мозг как периферический лимфоидный орган

- •Лимфоидная ткань слизистых (malt) и кожи

- •Иммунный ответ

- •Оценка больного с лимфаденопатией (увеличением лимфатических узлов)

- •Методика объективного исследования л/у

- •Инфекционный мононуклеоз

- •Гематологические заболевания, сопровождающиеся увеличением лимфоузлов злокачественные лимфомы

- •Болезнь Ходжкина (лимфогранулематоз, лимфома Ходжкина)

- •Хронический лимфолейкоз

- •Саркоидоз

- •Гистиоцитозы

- •Хронический лимфолейкоз

- •Злокачественные лимфомы

- •Задача № 1

- •I. В каких клетках костного мозга может быть обнаружена – Ph1 - хромосома?

- •I. Какие из нижеследующих проявлений болезни относятся к т. Н. ''общим симптомам'' лгм?

- •I. Какие исследования используются для диагностики им?

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ»

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРОЯВЛЯЮЩИХСЯ ЛИМФАДЕНОПАТИЕЙ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

ТОМСК – 2007

УДК 616.428-079.4-085

ББК Р411.3-4-5

Д 503

Н.П. Краюшкина, М.И. Рачковский, С.Н. Фатеева, Г.Э. Черногорюк, Е.В. Белобородова, А.А. Шаловай, Л.М. Лазарева.

Дифференциальная диагностика и лечение заболеваний, проявляющихся лимфаденопатией: Учебное пособие. – Томск, 2007. – 124 c.

В пособии систематизированы современные данные, касающиеся дифференциальной диагностики и лечения заболеваний, проявляющихся синдромом лимфаденопатии. Подробно изложены вопросы морфологии и физиологии органов и клеток иммунной системы. Особое внимание уделено клиническому подходу в дифференциальной диагностке лимфаденопатии.

Приведены примеры формулировки диагноза при лимфомах и саркоидозе. Наличие клинических ситуационных задач позволяет оценить степень усвоения материала.

Данное учебное пособие предназначено для студентов VI курса лечебного факультета медицинских вузов.

Рецензенты:

Утверждено и рекомендовано к печати учебно-методической комиссией лечебного факультета (протокол № от ) и центральным методическим советом ГОУ ВПО СибГМУ Росздрава (протокол № от )

Содержание

Список сокращений……………………………………………………………4

ЛИМФОЦИТЫ И ИММУНОКОМПЕТЕНТНАЯ СИСТЕМА

(морфология и физиология)…………………………………………………. 5

ОЦЕНКА БОЛЬНОГО С ЛИМФАДЕНОПАТИЕЙ……………………...28

ИНФЕКЦИОННЫЙ МОНОНУКЛЕОЗ……………………………………38

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, СОПРОВОЖДАЮЩИЕСЯ УВЕЛИЧЕНИЕМ ЛИМФОУЗЛОВ…………………………………………54

Болезнь Ходжкина ……………………………………………………………..54

Неходжкинские лимфомы …………………………………………………….66

Хронический лимфолейкоз………………………………………………………...78

САРКОИДОЗ…………………………………………………………………..89

ГИСТИОЦИТОЗЫ…………………………………………………………..105

Приложение №1. Иммуноклассификация лимфом ……………………108

Приложение №2. Хромосомные нарушения при лимфомах…………..113

Приложение №3. Примеры формулировки диагноза…………………..119

Приложение №4. Ситуационные задачи …………………………………120

ЛИТЕРАТУРА………………………………………………………………..124

Список сокращений

CD – кластер дифференцировки

FISH – флуоресцентная in situ гибридизация

HLA – человеческие лейкоцитарные антигены (главный комплекс гистосовместимости человека)

Ig – иммуноглобулин

IL – интерлейкин

INF – интерферон

MALT – лимфоидная ткань слизистых

TCR – Т-клеточный рецептор

TNF – фактор некроза опухоли

АПК – антигенпрезентирующие клетки

БАЛ – бронхоальвеолярный лаваж

ВЭБ – вирус Эпштейна-Барра

ГЗТ – гиперчувствительность замедленного типа

ЛГМ – лимфогранулематоз (лимфома Ходжкина)

ЛПС – липополисахариды

НХЛ – неходжкинские лимфомы

ПАЛО – периартериальная лимфатическая оболочка

ПЦР – полимеразная цепная реакция

РКТ – рентгеновская компьютерная томография высокого разрешения

ХЛЛ – хронический лимфолейкоз

ЭКВС – эндотелиальные клетки венозных синусов

Лимфоциты и иммунокомпетентная система (морфология и физиология)

Иммунокомпетентная система, морфологическим субстратом которой является лимфатическая ткань, поддерживает гомеостаз организма путем специфического распознавания и обезвреживания чужеродных субстанций. Специфическое распознавание чужеродных веществ клетками иммунной системы приводит к активации этих клеток и развитию иммунного ответа. Различают два основных типа иммунного ответа:

- гуморальный (чужеродные вещества обезвреживаются антителами; антитела и комплемент убивают клетки и вызывают воспаление);

- клеточный (чужеродные или измененные собственные клетки убиваются лимфоцитами).

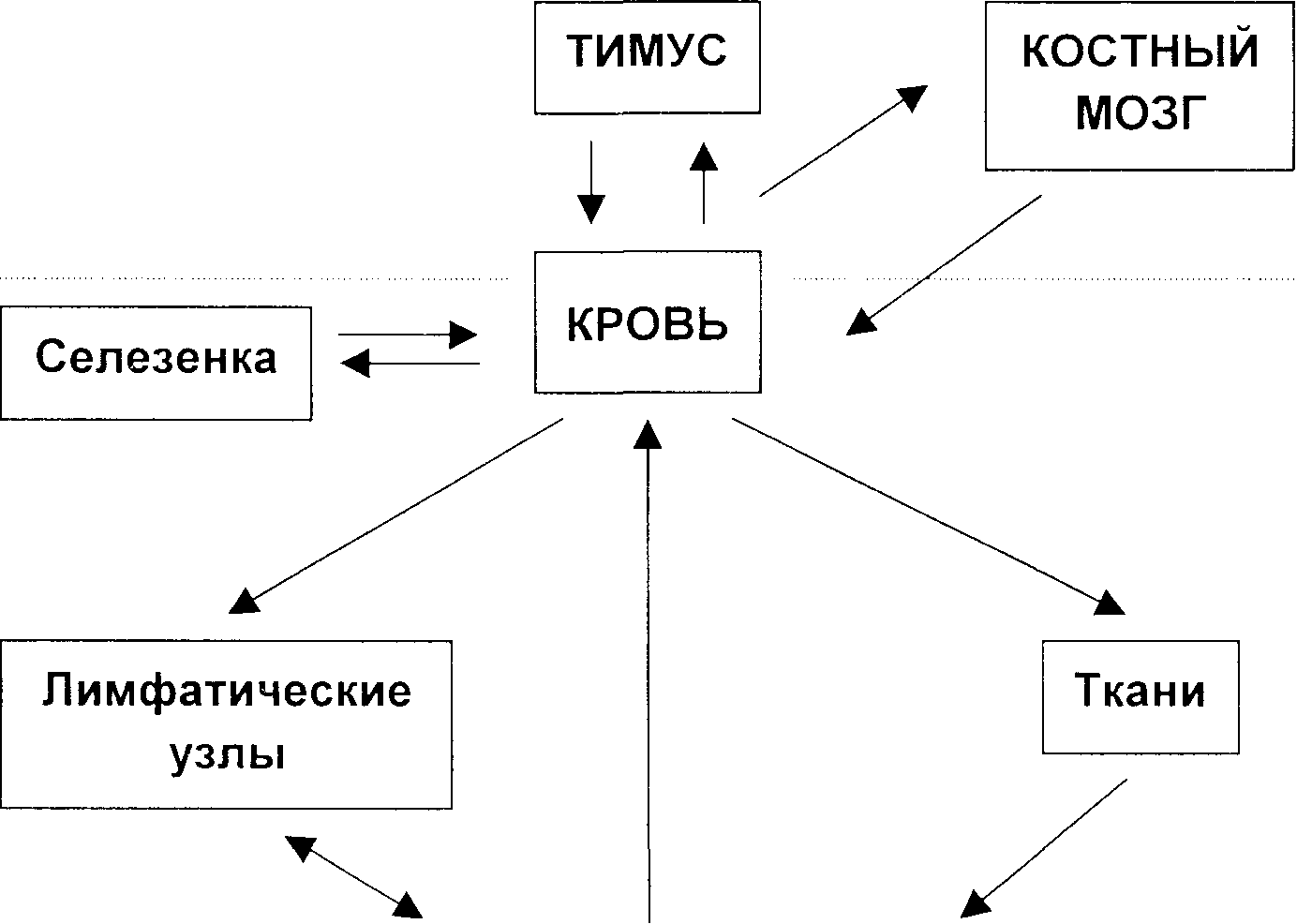

Иммунокомпетентная система представляет собой наиболее зрелое (дифференцированное) звено иммунной системы, способное к осуществлению различного рода иммунологических реакций. В составе иммунной системы есть и «иммунологически не компетентное» звено, которое включает центральные органы иммуногенеза – костный мозг и тимус (рис. 1). Лимфоидные клетки костного мозга и тимуса представлены, в основном, незрелыми и дифференцирующимися предшественниками иммуноцитов (иммунокомпетентных клеток), в большинстве своем не способными осуществлять иммунологические реакции. К числу периферических органов иммунной системы относятся инкапсулированные органы (селезенка, лимфатические узлы), неинкапсулированная лимфоидная ткань, связанная со слизистыми оболочками, кожей и другими органами, а также диссеминированный пул зрелых лимфоидных клеток крови и лимфы. Главной клеткой иммунной системы является лимфоцит. Выделяют популяции лимфоцитов:

- Т-лимфоциты,

- В-лимфоциты,

- К-клетки,

- NK-клетки.

ЛИМФА

Первичные

лимфоидные органы (Центральные)

Вторичные

лимфоидные органы

(Периферические)

Т-лимфоциты участвуют, преимущественно, в клеточном иммунитете и регулируют уровень гуморального иммунитета. В-лимфоциты и их наиболее зрелые формы – плазматические клетки – продуцируют иммуноглобулины (антитела), то есть осуществляют синтез эффекторов гуморального иммунитета. К-клетки не имеют специфических рецепторов для антигена и осуществляют свое действие при посредстве антител. NК-клетки способны специфически распознавать клетки-мишени и лизировать их без участия антител.

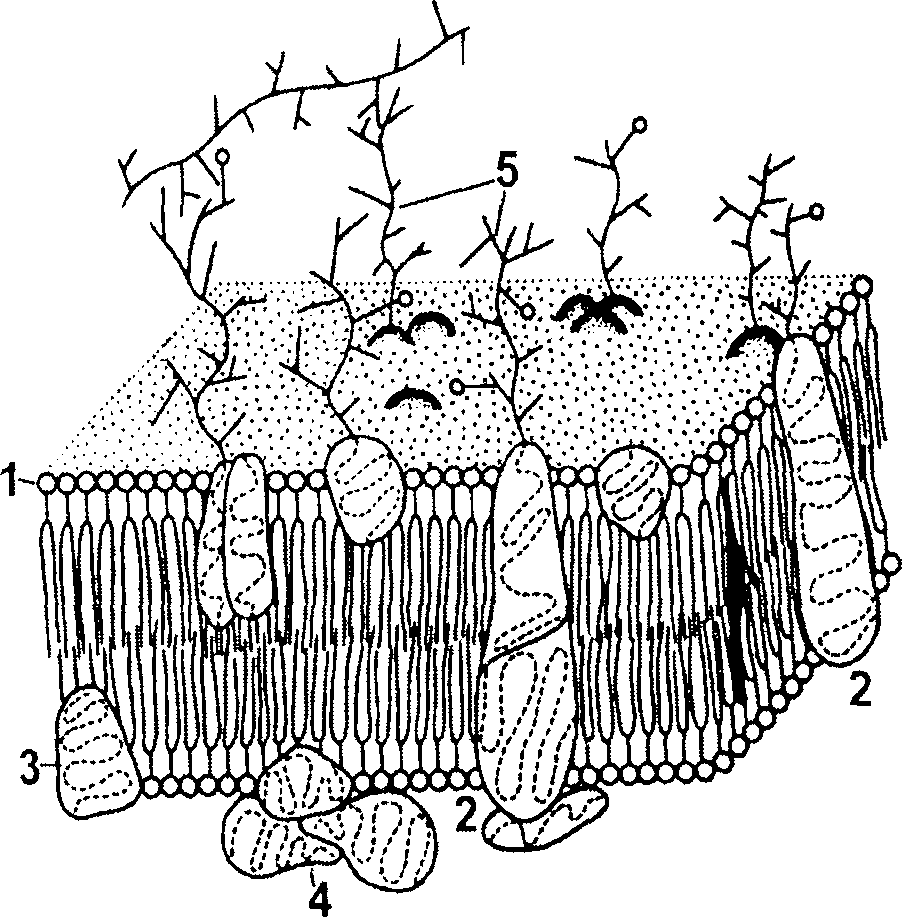

Т- и В-лимфоциты для осуществления своих функций должны распознать антиген и перейти в активное состояние. Этот процесс осуществляется при помощи Т- и В-клеточных рецепторных комплексов, присутствующих на мембране лимфоцитов (рис. 2). В состав этих комплексов наряду со специфическими рецепторами антигена входят так называемые трансдьюсерные молекулы, то есть молекулы, обеспечивающие передачу сигнала внутрь клетки.

Р ис.

2. Модель

строения плазматической мембраны

(по Singer,

Nicolson,

1972; рис. И.Н. Першиной). 1

– липидный

слой;

ис.

2. Модель

строения плазматической мембраны

(по Singer,

Nicolson,

1972; рис. И.Н. Першиной). 1

– липидный

слой;

2 – интегральные белки;

3 – полуинтегральные белки;

4 – поверхностные белки;

5 – гликокаликс.

Специфическими рецепторами В-лимфоцитов являются молекулы иммуноглобулинов. На В-лимфоцитах Ig-рецепторы нековалентно ассоциированы с двумя трансмембранными белками - Igα и Igβ или Igα и Igγ. Молекулы Ig и полипептидные цепи, входящие в состав В-клеточного рецептора, являются наиболее надежными маркерами В-линейной принадлежности.

Т-клетки, так же, как и В-клетки, способны специфически распознавать антиген. Опознание антигена производится Т-клеточным рецептором, который по своей структуре во многом напоминает молекулу Ig, а точнее - Fab-фрагмент Ig. Т-клеточные рецепторы могут существовать в двух гетеродимерных формах – αβ (большинство периферических Т-клеток) и γδ (примерно 5% периферических Т-клеток). Каждая цепь состоит из 2 доменов – один «константный», другой – «вариабельный». Только при объединении обеих цепей рецептор приобретает функциональную специфичность.

Передача сигнала, ведущего к активации Т-клеток после связывания TCR (Т-клеточный рецептор) с презентируемым антигеном, осуществляется комплексом CD3. В составе CD3 присутствуют 3 полипептидных цепи: γ, δ, ε. TCR, CD3 и сигнальные двухцепочечные молекулы (ζζ) образуют Т-клеточный рецепторный комплекс.

Для активации Т- и В-лимфоцитов необходимы межклеточные контакты, а также растворимые факторы, называемые цитокинами. В ходе межклеточных контактов происходит распознавание антигена и получение Т-клеткой так называемых костимуляторных сигналов. Цитокины – это продуцируемые клетками небольшие белковые молекулы, активно участвующие в межклеточных взаимодействиях и неспецифичные к антигену. Это колониестимулирующие факторы, интерлейкины, интерфероны и факторы некроза опухоли. В настоящее время известно более 20-ти различных цитокинов.

Межклеточные взаимодействия в ходе иммунного ответа играют решающую роль в процессах распознавания чужеродных антигенов, активации и дифференцировки лимфоидных клеток. Т-клетка распознает антиген в комплексе с молекулами HLA. Функция молекул HLA состоит в том, чтобы связывать пептидные фрагменты, происходящие из патогенов, и перемещать их на клеточную мембрану для распознавания соответствующими Т-клетками. Последствия распознавания Т-клетками комплекса пептид-HLA практически всегда губительны для патогена: убийство инфицированных вирусом клеток, активация микробицидного действия макрофагов в отношении внутриклеточных бактерий, активация В-клеток для продукции антител, способных элиминировать или нейтрализовать внеклеточные патогены.

Т-хелперные лимфоциты имеют на мембране рецептор CD4 для молекул HLA-II, а Т-цитотоксические лимфоциты имеют рецептор CD8 для молекул HLA-I. Другая популяция Т-хелперов (Тн2) усиливает специфические иммунные ответы, поддерживая пролиферацию и дифференцировку В-лимфоцитов.

Помимо киллерного действия, активации макрофагов и В-клеток, Т-лимфоциты (Т-супрессоры) способны специфически подавлять активность других Т-клеток, то есть снижать силу иммунного ответа или индуцировать толерантность.

В-лимфоциты также способны перерабатывать антиген, поступивший в клетку посредством иммуноглобулиновых рецепторов, и презентировать его Т-хелперам (Тн2).