- •3. Места расположения водозаборных сооружений из поверхностных источников. Русловый и береговой водозаборы. Оголовки. Ковшовые водозаборы. Зоны санитарной охраны

- •4. Основы проектирования системы водоснабжения. Норма водопотребления. График суточной неравномерности. Расчетные расходы – хоз-питьевые, производственные, противопожарные.

- •6. Насосные водопроводные станции. Нс 1. Нс 2. Насосы для водоснабжения. Центробежные насосы. Характеристики центробежных насосов. Последовательная работа насосов. Параллельная работа насосов

- •9. Сточные воды. Состав сточных вод. Бытовые сточные воды. Производственные сточные воды. Поверхностные сточные воды.

- •11.Канализационные насосные станции. Регулирующие емкости. Насосы для систем водоотведения. Санитарно-защитные зоны.

- •12 Основы расчета наружной водоотводящей сети. Формы поперечного сечения коллекторов. Наполнение коллекторов, расчетные скорости, уклоны. Расчетные расходы. Глубина заложения водоотводящей сети.

- •Построение продольного профиля канализации

- •15. Ливневая система водоотведения. Классификация. Конструирование водосточной сети для зданий и сооружений. Организованный водосток с крыш.

- •16. Расположение водопровода и канализации в поперечном профиле улиц. Параллельная прокладка. Пересечения коммуникаций.

12 Основы расчета наружной водоотводящей сети. Формы поперечного сечения коллекторов. Наполнение коллекторов, расчетные скорости, уклоны. Расчетные расходы. Глубина заложения водоотводящей сети.

Канализационную сеть рассчитывают на частичное наполнение труб. Самотечный режим с частичным наполнением позволяет создать некоторый резерв в сечении труб для пропуска расхода, превышающего расчетный, и лучшие условия для транспортирования взвешенных загрязнений; обеспечить надежную вентиляцию сети для удаления выделяющихся вредных и опасных газов.

Степень наполнения труб характеризуется отношением H/D (рис. 13.12), где D — диаметр трубы, Н — высота расчетного слоя воды в трубе.

Строительные нормы и правила рекомендуют для различных диаметров принимать следующие наибольшие наполнения: при диаметрах 150… 250 мм—0,6; 300…400 мм — 0,7; 450…900 мм — 0,75; более 900 мм 0,8.

Для трубопроводов дождевой и общесплавной систем водоотведения следует принимать полное расчетное наполнение.

Режим течения сточных вод

Установившийся,

равномерный

Установившийся,

равномерный

Н= const

d1=d2

Неустановившийся,

равномерный

Неустановившийся,

равномерный

Н1 < H

d1=d2

Неустановившийся,

неравномерный

Неустановившийся,

неравномерный

Н1 < H

d2< d1

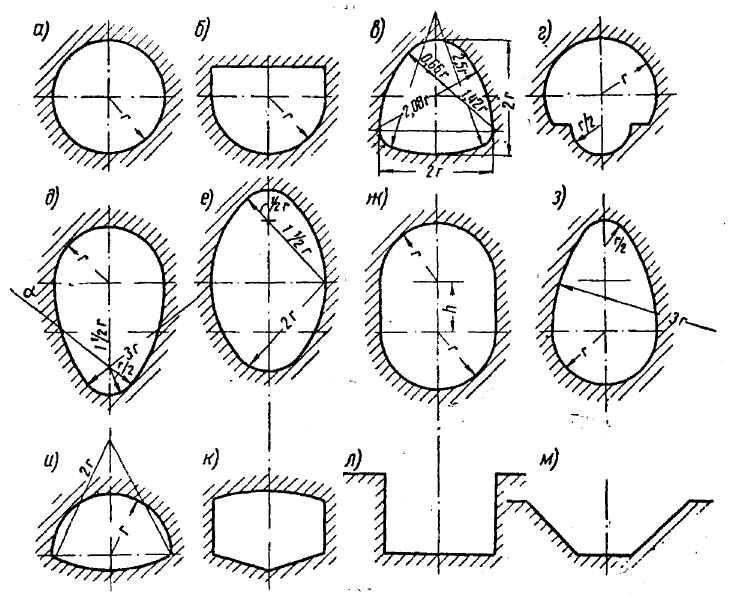

П оперечные

сечения канализационных коллекторов

оперечные

сечения канализационных коллекторов

а – круглое;

б - полукруглое;

в – полуэллиптическое;

г – банкетное;

д – яйцевидное;

г –эллиптическое;

ж – полукруглое с прямыми вставками;

з – яйцевидное перевернутое;

и – лотковое;

к – пятиугольное;

л – прямоугольное;

м - трапециидальное

Для обеспечения нормальных условий работы канализационным сетям придают надлежащие уклоны, обеспечивающие течение жидкости с самоочищающимися скоростями. Скорость течения является функцией уклона и гидравлического радиуса. С увеличением уклона или гидравлического радиуса скорость течения жидкости возрастает.

В действительности скорости течения в разных точках поперечного сечения потока несколько отличаются от средней скорости потока ( 3.6): в середине (ядре) потока они значительно больше, чем у стенок и дна. Наименьшая скорость наблюдается у дна. Поэтому, несмотря на достаточную скорость течения в центре потока, лотки коллекторов иногда заполнены осадком. Чем больше диаметр коллектора, тем больше нерастворимых примесей должно транспортироваться в придонном слое и тем больше должны быть донные скорости. Вести расчет канализационной сети на донные скорости не представляется возможным, так как их определение связано с большими трудностями, поэтому расчет канализационной сети ведут на расчетную скорость течения.

Расчетной скоростью называют скорость течения при максимальном расчетном расходе и расчетном наполнении и назначают ее в пределах между максимальными и минимальными скоростями течения.

Максимальной расчетной скоростью называют наибольшую допустимую скорость течения, не вызывающую снижение механической прочности материала труб при истирающем действии песка и твердых веществ, транспортируемых сточной жидкостью. Она допускается в металлических трубах не более 8 м/с, в неметаллических (керамических, бетонных железобетонных, асбестоцементных и др.)—4 м/с. Для дождевой сети соответственно 10 и 7 м/с.

Минимальной расчетной скоростью (критической или самоочищающей) называют наименьшую допустимую скорость течения, при которой обеспечивается самоочищение труб и коллекторов. Минимальную расчетную скорость течения сточных вод принимают в зависимости от крупности содержащихся в них примесей, от гидравлического радиуса или от степени наполнения.

Минимальную расчетную скорость движения осветленных или биологически очищенных сточных вод в лотках и трубах допускается принимать 0,4 м/с.

Для производственных сточных вод, близких по характеру взвешенных примесей к бытовым, минимальные скорости следует принимать, как для бытовых, а в других случаях — по строительным нормам и правилам отдельных отраслей промышленности или по эксплуатационным данным.

Гидравлический расчет канализационных трубопроводов диаметром до 500 мм из различных материалов следует производить по номограмме рекомендуемого приложения 9 или по таблицам, а для трубопроводов диаметром свыше 500 мм - согласно СНиП 2.04.03-85.

Расчет канализационных трубопроводов следует производить, назначая скорость движения жидкости V, м/с, и наполнение таким образом, чтобы было выполнено условие

![]()

(1)

здесь К = 0,5 - для трубопроводов из пластмассовых и стеклянных труб;

К = 0,6 - для трубопроводов из других материалов.

При этом скорость движения жидкости должна быть не менее 0,7 м/с, а наполнение трубопроводов - не менее 0,3.

В тех случаях, когда выполнить условие (1) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода бытовых сточных вод, безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40-50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм - с уклоном 0,02.

В системах производственной канализации скорость движения и наполнение трубопроводов определяются необходимостью транспортирования загрязнений производственных сточных вод.

Наименьшие уклоны трубопроводов для всех систем канализации следует принимать для труб диаметрами: 150 мм — 0,008, 200 мм — 0,007.

Наибольший уклон трубопроводов не должен превышать 0,15 (за исключением ответвлений от приборов длиной до 1,5 м).

Глубина заложения канализационных сетей

Параметры влияющие на глубину заложения

-Глубина промерзания грунта

- Постоянные и временные нагрузки на поверхность земли над канализационной сетью

- Глубина прокладки выпусков и внутриквартальных сетей зданий специального назначения и промышленные предприятия

Наименьшая глубина заложения (СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжение и канализация»)

От глубины залож. трубопроводов существенно зависят стоимость и сроки стр-ва канал. сети. В связи с этим ее назначают по возможности минимальной с учетом след. требований:

- предохранения сточных вод в трубах от замерзания

- защиты труб от мех. повреждений

- возможности присоединения к уличной сети внутриквартальных сетей.

h = Hпром

- 0,3…0,5 ≥ 0,7 + Дтр

= Hпром

- 0,3…0,5 ≥ 0,7 + Дтр

0,3 м – для труб диаметром до 500мм

0,5 м – для труб больших диаметров

Наибольшая глубина заложения

Открытый способ

- 10…15 м в сухих грунтах

- 5…7 м в мокрых грунтах

Закрытый способ при глубине >15м

- щитовой способ

- продавливание или прокол

Методы очистки сточных вод. Механическая очистка сточных вод Решетки, песколовки. Флотация. Биологическая очистка. Аэротенки. Активный ил. Обеззараживание очищенных сточных вод.

Методы очистки сточных вод

Для обработки сточных вод применяют механическую, физико-химическую и биологическую очистку.

Физико-химическую очистку применяют главным образом для обработки некоторых видов производственных сточных вод. К физико-химическим методам очистки относятся сорбция, экстракция, эвапорация, электролиз, ионный обмен и др.

Механическая очистка сточных вод.

В рез-те мех. очистки из сточных вод удаляются загрязнения, находящиеся в ней, в основном в нерастворённом и частично – коллоидном состоянии. Для мех. очистки испют:

- решётки (для улавливания крупных загрязнений),

- песколовки (для задержания нераств. мин. примесей),

- отстойники (для очистки сточных вод от взвеш.частиц),

- жироловки, нефтеловушки, маслоотделите-ли, гидроциклоны, сита (примся при очистке произв.сточных вод, некоторых видов ст.вод общественных зданий)

Песколовки, отстойники и решетки испют на городских очистных сооружениях.

При мех. очистке ст. вода проходит через решетки, песколовки для улавливания песка и поступает на первичные отстойники для отстаивания.

Биологическая очистка сточных вод.

Сущность биологической очистки – окисление оставшихся после мех. очистки орг. веществ микроорганизмами. Микроорганизмы, для жизнедеятельности кот-х необходим кислород – анаэробные. В рез-те аэробных биохимических процессов орг. часть загрязнения минерализуется. В рез-те полной биологической очистки получается незагнивающая жид-ть.

Различают биологическую очистку сточных вод в искусственно созданных условиях (биологические фильтры, аэротенки) и в условиях, близких к естественным (поля фильтрации и биологические пруды).

Биологические фильтры – фильтры, в кот-х в кач-ве загрузки исп-ся шлак, щебень, пластмасса, керамзит. Аэротенки – длинный ж/б резервуар глубиной и шириной 3,6-4,5м, длиной до 100м и более, состоящие из 2х и более секций. В них очищаемые ст. воды, смешанные с активным илом, медленно движутся и перемешиваются.

Решетки,песколовки.

Решётки предназначены для задерживания крупных плавающих отбросов, содержа-щихся в сточной жидкости (тряпок, картона, бумаги, бутылок). Прозор решёток ≤16мм. Отбросы с решёток на сооружениях пропускной способностью <200тыс.м3/сут сбрасывают в контейнеры и вывозят в места обработки городского мусора. При большей производительности отбросы дробятся на месте, после чего транспортируются на сооружения по обработке осадка. (П – производительность)

В настоящее время применяют неподвижные решетки с механизированной очисткой следующих типов:

1) московского типа, которая устанавливается под углом 600 к горизонту и очищается движущимися граблями сверху по течению воды;

2) ленинградского типа, которая устанавливается также под углом 600 к горизонту и очищается движущимися граблями снизу по течению воды;

3) вертикальная, которая очищается движущимися граблями снизу по течению воды.

Поперечное сечение стержней решеток может быть прямоугольным (наиболее распространенное), овальным или круглым.

Песколовки уст-ют для задержания мин. ч-ц крупностью >0,2-0,25мм при производительности очистных сооружений >100м3/сут.

Различают песколовки:

- аэрируемые (П>70тыс.м3/сут)

- горизонтальные с круговым дв-ем воды (П=1,4-64тыс.м3/сут)

- тангенциальные с вихревой водяной воронкой (для малых станций)

Размеры ~ от крупности песка, подлежащего задерживанию, и П сооружений.

Флотация.

Для обработки произв. сточных вод так-же прим-ют флотацию, вводя в сточную ж-ть воздух и пенообразующие в-ва (ПАВ, глинозём, животный клей). Всплывающие пузырьки воздуха и частицы пенообразующих в-в собирают загрязнения и поднимают их на поверхность жидкости в виде пены, которая непрерывно удаляется.

Схема очистки полной механической и биологической очистки сточных вод и обработки осадка

1 –подводящий коллектор; 2 – цех механических решеток;; 3 – песколовки; 4 – первичные отстойники; 8 – контактные резервуары4 9 – хлораторная; 10 – насосная станция для перекачки осадка и избыточного активного ила; 11 – метантенки; 12 – цех механического обезвоживания и сушки осадка; 13 – газгольдер; 14 – котельная; 15 – выпуск осадка после метантенков на иловые площадки; 16 – выпуск на аварийную иловую площадку

Аэротенки.

А – длинный ж/б резервуар глубиной и шириной 3,6-4,5м, длиной до 100м и более, состоящие из 2х и более секций. Применяют для биологической очистки бытовых и производственных сточных вод. В А. очищаемые ст. воды, смешанные с активным илом, медленно дв-ся и перемешиваются.

Из А смесь ст. вод и ила направляется во вторичный отстойник, где акт. ил осаждается и снова возвращается в А. Для восстановления сорбирующей способности акт. ила в А устраивают регенераторы.

Различают А с продувкой сточной жидкости сжатым воздухом и А с механической аэрацией. Распределение воздуха в А производится через пористые керамич. материалы (фильтросные пластины, керам. трубы, синтетич. ткани)

Активный ил – скопление микроорганизмов, способных собирать на своей пов-ти орг. загрязнения и окислять их в присутствии кислорода воздуха. Исп-ся в аэротенках, где он смешивается с осветленной сточной ж-тью. Из аэротенка смесь ст. вод и ила направляется во вторичный отстойник, где акт. ил осаждается и снова возвращается в аэротенк. Этот ил наз-ся циркулирующим акт.илом. В рез-те роста микроорганизмов и сорбций орг. загряз-нений масса ила в аэротенках возрастает. С увеличением его концентрации в аэротенках увел-ся вынос акт. ила и снижается качество очищенной воды. Для предотвращения этого часть акт. ила (избыточный акт. ил) не возвращается в аэротенки, а направляется на илоуплотнители.

Принципиальная схема работы аэротенка

1 – первичный отстойник; 2 – аэротенк; 3

– вторичный отстойник; 4 – насосная

станция; 5 – циркулирующий активный ил;

6 – избыточный активный ил; 7 – подача

воздуха в аэротенк.

– первичный отстойник; 2 – аэротенк; 3

– вторичный отстойник; 4 – насосная

станция; 5 – циркулирующий активный ил;

6 – избыточный активный ил; 7 – подача

воздуха в аэротенк.

Обеззараживание очищенных сточных вод.

Сточная вода – это отработанная, сильно загрязненная патогенными микробами, органическими и неорганическими веществами вода населенных пунктов и промышленных предприятий.

Сточные воды это источник загрязнения микробами водных экосистем, что является очень большим фактором риска распространения инфекционных заболеваний.

Существует две основных группы:

Бытовые сточные воды

Производственные сточные воды

Во всех видах сточных водах находится огромное количество микробов. Эти бактерии подразделяются на безвредные, условно-безвредные и опасные (туберкулёзная палочка, брюшной тиф, сальмонеллезы, дизентерийная палочка, вирусный гепатит, полиомиелит, холера). Обычно городские (бытовые) сточные воды содержат большее количество микробов, чем производственные.

Производственные сточные воды содержат меньше микробов но больше неорганических ( свинец, ртуть, сода, сульфаты, свинец , азот, марганец, никель, щелочь ) и органических веществ ( метан, аммиак, пестициды, бензол, альдегиды, толуол, смолы, фенолы ).

Основным источником микробного загрязнения водных экосистем, почвы и окружающей среды являются сточные воды, что является очень большим фактором риска, так как может вызвать распространения болезнетворных микробов и вызвать вспышку заболеваний дизентерии, холеры, тифа и многих других.

По санитарным правилам, все сточные воды должны подвергаться предварительному обеззараживанию перед их сливом в поверхностные воды.

Обеззараживание сточных вод необходимо проводить на последнем этапе, после её предварительной очистки, поскольку обеззараживающий эффект сильно зависит от качества поступающей воды.

Немалое значение имеет многие факторы, такие как степень микробного загрязнения, способ дезинфекции ( хлор, озон, ультрафиолет ). Эффективность обеззараживания сточных вод хлором и озоном зависит от дозы реагента и продолжительности воздействия на воду, а ультрафиолетом от интенсивности облучения и время контакта. Возможно комбинированное обеззараживание.

В настоящее время к основным методам, получившим наибольшее распространение для обеззараживания сточных вод, относятся: озонирование, хлорирование, ультрафиолетовое облучение (УФО) и, как правило, сочетание этих методов. Устойчивость микроорганизмов, гигиеническая надежность бактерицидного и противовирусного эффекта при любом способе обеззараживания воды определяется различиями в механизмах процессов воздействия дезинфектанта.

Обеззараживание сточных вод

|

Способы обеззараживания сточных вод |

Механизм воздействия |

Гигиеническая надежность эффекта | ||

|

Воздействие |

Результат |

Воздействие |

Результат | |

|

Способ хлорирования |

Повреждение оболочки клетки, разрушение нуклеиновой кислоты |

Продолжительное действие |

|

Продолжительное действие |

|

Способ озонирования |

Разрушение протоплазмы, стенок и мембран бактерий, протеиновых оболочек |

Кратковременное действие |

Образуется мало вредных веществ |

Кратковременное действие |

|

Способ УФО |

Повреждение структуры ДНК и РНК, нарушение проницаемости мембран |

Кратковременное действие* |

Не образуется токсичных продуктов |

Разовое действие ( в момент облучения) |

*Кратковременное действие - это воздействие на микрофлору воды в начальный момент времени, но не имеющее продолжительного эффекта!

В процессе обеззараживания сточных вод Ультрафиолетовым Облучением должна учитываться возможность восстановления под действием солнечных лучей патогенных микроорганизмов, поврежденных при облучении.

То есть, после использования озонирования и ультрафиолета нужно в обязательном порядке хлорировать воду. Только оно на протяжении своего пребывания в воде будет ее обеззараживать (уничтожать микробы).

Внутренняя канализация. Схемы внутренней канализации. Устройство выпусков. Вентиляция канализационной сети. Дворовая канализация. Гидравлический расчет водоотводящей сети. Продольный профиль канализационной сети.

Внутренняя канализация.

В зависимости от хар-ра загрязнений отводимых сточных вод различают:

1. Бытовая система канализации – отвод ст.вод от моек, ванн, душей.

2. Производственная СК-отвод произв.ст.вод.

3. Объединенная СК – совместный отвод быт. и произв. ст.вод

4. Внутренние водостоки – отвод дождевых и талых вод с кровель здания.

Система внутр.канализации состоит из:

- приемников сточных вод

- сети трубопроводов (отводные линии, стояки, коллекторы, выпуски)

- местных установок для перекачки или предв.очистки ст.вод

Отвод ст.вод может также осуществляться по открытым или закрытым каналам и лоткам. Ст.воды отводятся самотеком во внутри-квартальную кан.сеть. Если тер-рия произв. или обществ. объекта имеет границы, то ст.воды поступают сначала в дворовую сеть, затем – в наружнюю канал.сеть нас.пункта

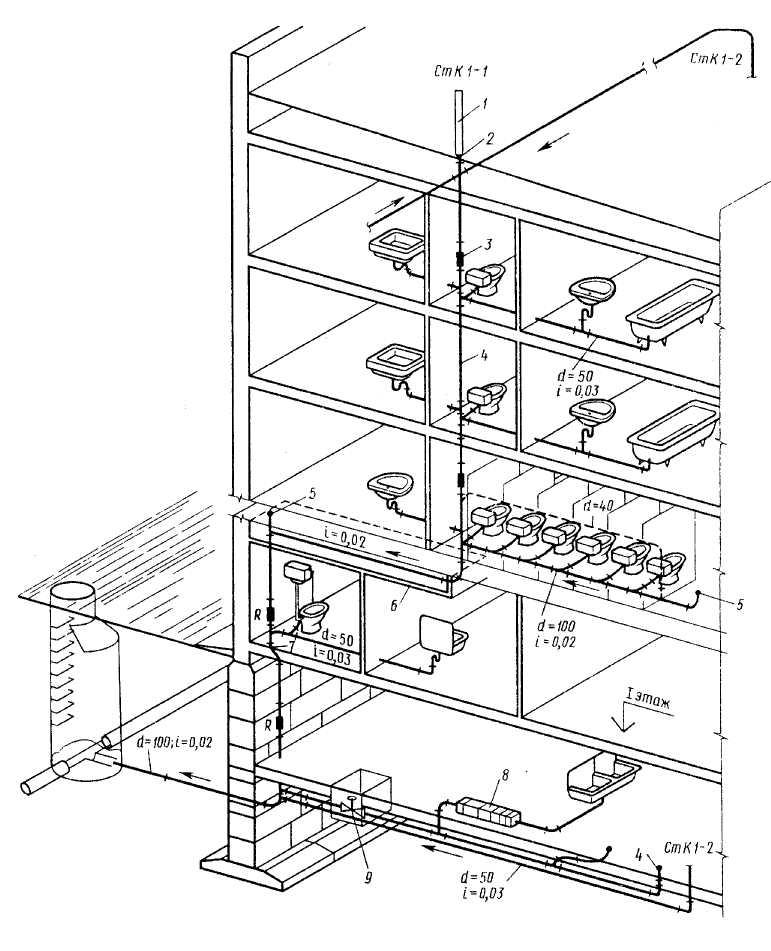

Схема внутренней канализации

1

– вытяжка;

1

– вытяжка;

2 – переход;

3 – ревизия;

4 – стояк;

5 – прочистка;

6 – подшивной потолок (короб);

7 – отступ;

8 – песколовка;

9 – задвижка;

10 – выпуск из здания;

11 – дворовая канализация со смотровым колодцем

Устройство выпусков. Выпуски канализации монтируют из чугунных, керамических, бетонных и пластмассовых труб, диаметр которых не менее диаметра стояка, откуда они отходят. Выпуски канализации из здания могут быть с боковой стороны (обычно в сторону двора), объединяющие стояки одной секции, и с торцевой — общие для всего жилого дома.

Общий торцевой выпуск допускается в жилых зданиях, где имеются технические подполья высотой не менее 1,6 м и при несложной трассировке наружных канализационных сетей. Устраивать их целесообразно тогда, когда этим сокращается длина наружных канализационных сетей, и не допускается, когда наружная канализационная сеть проходит вдоль здания, а также в домах, имеющих эксплуатируемые подвалы. Диаметр трубопровода общего выпуска и магистрального трубопровода определяют расчетом.

В домах без подвалов сборные фундаменты в большинстве случаев имеют небольшое заглубление, вследствие чего выпуски и отводные линии, прокладываемые параллельно фундаментам, необходимо отдалять от них с учетом угла естественного откоса грунта.

В местах присоединения выпусков к наружной сети канализации устраивают смотровые канализационные колодцы. Длина выпуска от стояка или от прочистки до оси смотрового колодца назначается в зависимости от диаметра труб выпуска и составляет 6 м при диаметре 50 мм, 7,5 м при диаметре 100 мм и 10 м при диаметре 150 мм и более.

Минимальная глубина заложения выпусков канализации зависит от наибольшей глубины промерзания грунта и назначается на основании опыта эксплуатации канализационных сетей в данной местности, но не менее 0,7 м от верха трубы (у стен, на выходе из здания) из условий прочности. Допускается принимать заложение труб менее наибольшей глубины промерзания грунта в данном районе на 0,3 м при диаметре труб до 500 мм и на 0,5 м при диаметре более 500 мм.

Выпуски присоединяют к наружной сети без перепада способом «шелыга в шелыгу» (соединение по верхним образующим труб) под углом не менее 90грд, считая по направлению движения сточных вод.

При большем заглублении наружных сетей допускается устройство перепадных колодцев: открытых — в виде бетонных водосливов-лотков, входящих с плавным поворотом в колодец наружной сети (при высоте перепада до 0.35 м), и закрытых —с применением чугунных канализационных труб (при высоте перепада от 0,35 до 2 м). При перепаде свыше 0,3 м выпуски присоединяют к наружной сети под любым углом.

Для прохода выпуска в фундаменте или стене подвала оставляют проемы. Расстояние от верха трубы до верха проема должно быть не менее 0,15. После укладки труб выпуска проемы в фундаменте заделывают мятой глиной со щебнем. При расположении выпуска в зоне нахождения грунтовых вод и проем закладывают стальную или чугунную гильзу, прокладывают в ней трубу выпуска и место прохода плотно забивают сальниковой набивкой. При прокладке выпусков и отводных линий ниже подошвы сборных фундаментов устраивают футляры из бетонных или железобетонных труб или предусматривают местное заглубление фундаментов не менее чем на 0,1 м ниже основания трубы.

Поворот канализационного стояка на участке перехода его в выпуск выполняют из одного отвода радиусом 400 мм или двух отводов по 135 Выпуск присоединяют к коллектору наружной сети большого диаметра таким образом, чтобы лоток присоединяемом трубы располагался на уровне не ниже средней трети диаметра трубы коллектора и не ниже расчетной поверхности уровня сточной воды в коллекторе.

Вентиляция канализационной сети

Вентиляция канализационной сети осуществляется за счет гравитационного давления, возникающего в канализационных и вентиляционных стояках внутренней системы. Загрязненный в системе канализации воздух под действием гравитационного давления вытесняется через стояки в атмосферу.

Сеть внутренней канализации состоит из следующих основных элементов: отводных трубопроводов, стояков ( вертикальных труб), вытяжных труб на концах стояков, выпусков из здания, устройств для ликвидации засоров ( прочистки и ревизии), устройства для вентиляции канализационной сети и для обеспечения устойчивости гидравлических ( водяных) затворов. Отводные трубопроводы предназначены для сбора и отведения сточных вод от приемников ( санитарных приборов и др.) к стоякам - вертикальным трубопроводам. К стоякам отводные трубы присоединяют с помощью косых тройников или крестовин под углом 45 - 60, чтобы предупредить засоры и увеличить пропускную способность стояков. Канализационные стояки образуют вертикальную внутреннюю канализационную сеть здания, назначение которой - отвести собранные сточные воды со всех этажей в нижнюю часть здания. Плавным поворотом, чтобы не вызвать засоров, вертикальные потоки стоков направляют в горизонтальные самотечные сборные тру бон р оводы и в выпуски, расположенные в техническом подполье или подвале здания. Выпуски отводят стоки в колодцы дворовой сети канализации.

Дворовая канализация

1 – двухподъездное здание; 2 – ввод водопровода; 3 – дворовая и уличная сети канализации К1;

КК-1, КК-2 – колодцы на сети в месте присоединения выпусков из здания; КК-№ - поворотный колодец; КК-4 – контрольный перепадный колодец; КК-5 – колодец городской уличной сети

Гидравлический расчет водоотводящей сети.

Цель гидравлического расчета — определение диаметров, уклонов трубопроводов, а также скоростей движения сточных вод в них и наполнений. По результатам гидравлического расчета определяются глубины заложения участков трубопроводов и строится продольный профиль. При выполнении гидравлического расчета необходимо соблюдать следующее:

а) на первых участках сети, где мал расход, а, следовательно, минимальный диаметр 200мм, можно не определять скорости и наполнения; эти участки считаются безрасчетными, уклон трубопровода принимается 0,007;

б) скорость движения сточных вод на последующем участке по возможности должна быть равной или большей, чем на предыдущем. При снижении скорости для её гашения устраиваются перепадные колодцы; величина перепада должна быть не менее диаметра трубопровода. При скорости больше 1,5м/с допускается уменьшение скорости на 10-15% без устройства перепадных колодцев;

в) при расчете должна быть обеспечена минимальная глубина заложения трубопровода. Увеличение глубины заложения оправдывается в случае, если скорость не превышает самоочищающую и, если необходимо подключить глубоко заложенный боковой трубопровод;

г) расчетное наполнение, как правило, должно быть не менее 0,5d, переход на больший диаметр допускается, если при заданном расходе и уклоне наполнение превышает расчетное (максимальное);

д) допускается на последующем участке увеличивать диаметр трубопровода на один сортамент при диаметре до 300мм включительно и на два сортамента при диаметре большем, чем 300мм (для дождевой и общесплавной сети большем, чем 500 мм).

Г идравлический

расчет водоотводящей сети ведется в

табличной форме. Сначала

в таблицу заносят исходные данные для

каждого участка трубопровода: расчетные

расходы, длины участков, отметки земли

с проекта планировки населенного пункта

с нанесенной трассировкой сети. Для

облегчения принятия решения по уклону

трубопровода на каждом участке можно

вычислить уклоны поверхности земли.

идравлический

расчет водоотводящей сети ведется в

табличной форме. Сначала

в таблицу заносят исходные данные для

каждого участка трубопровода: расчетные

расходы, длины участков, отметки земли

с проекта планировки населенного пункта

с нанесенной трассировкой сети. Для

облегчения принятия решения по уклону

трубопровода на каждом участке можно

вычислить уклоны поверхности земли.

Продольный профиль канализационной сети.