Данилевский (Пародонтология)

.pdf

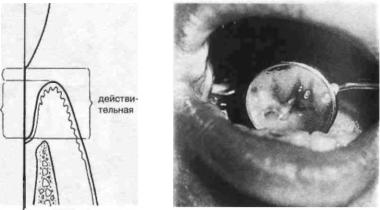

видимая

скрытая

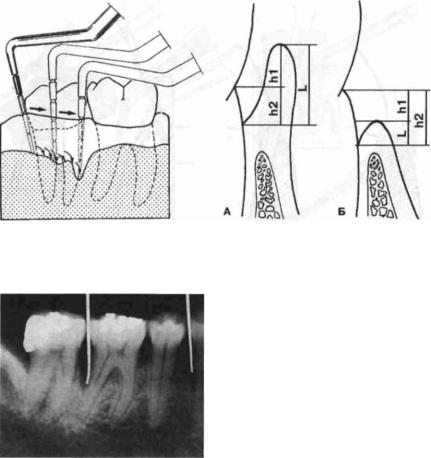

Рис.55. Схематическое изображение |

Рис. 56. Зубные отложения |

видимой и действительной рецессии |

|

десны |

|

десневые и пародонтальные карманы (см. рис. 67). В свою очередь, выделяют внекостный пародонтальный карман (без деструкции кости альвеолы) и кост¬ ный (выраженное разрушение кости альвеолы). Придесневом кармане целости ность зубодесневого соединения не нарушена, а глубина кармана увеличивает¬ ся за счет отечности или гипертрофии. При пародонтальном кармане имеется изъязвление его дна за счет нарушения целостности зубодесневого соединения

иподлежащих тканей.

Оналичии пародонтального кармана могут свидетельствовать такие кос¬ венные признаки, как цианотичный десневой край с закругленными, отслоен¬ ными от зубов межзубными сосочками, гиперемия десны в виде вертикальной зоны от десневого края до переходной складки, нарушение вестибулоязычного соединения межзубных сосочков, отечность десны в сочетании с обнажени¬ ем корня зуба, серозно-гнойные или гнойные выделения, подвижность зубов

иих смещение, появление патологической диастемы и трем между зубами. На¬ иболее точным методом обнаружения карманов, а также выявления их разме¬ ров и конфигурации является осторожное зондирование десневого края вдоль поверхности каждого зуба.

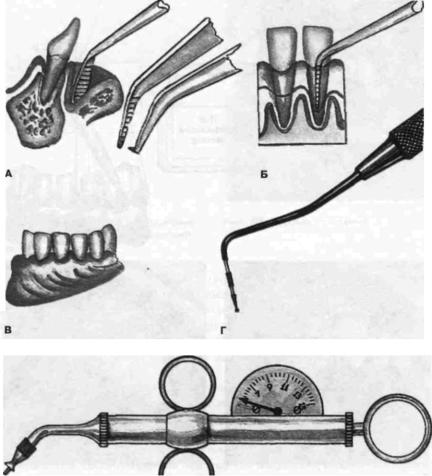

Глубину пародонтального кармана измеряют калиброванной гладилкой, тупым зондом с нанесенными на нем миллиметровыми делениями (эксперта¬ ми ВОЗ предложен даже специальный калиброванный зонд с фиксированной массой 25 г). Для этих же целей применяют и специальные инструменты — пародонтометры, например пародонтометр Н.Ф.Данилевского (рис.58). Ин¬ струмент (зонд, гладилку) вводят в пародонтальный карман и медленно про¬ двигают до появления ощущения легкого упора (рис. 59, 60). При измерении глубины кармана инструмент располагают вдоль длинной оси зуба строго пер¬ пендикулярно к десневому краю и рабочую часть инструмента вплотную при-

54

Б |

В |

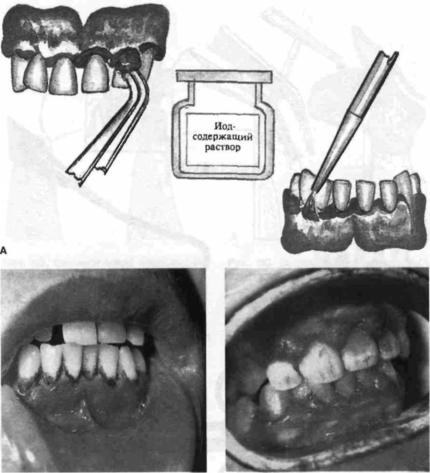

Рис. 57. Проба Шиллера-Писарева:

А- способы окрашивания; Б — хронический катаральный гингивит;

В- хронический гипертрофический гингивит

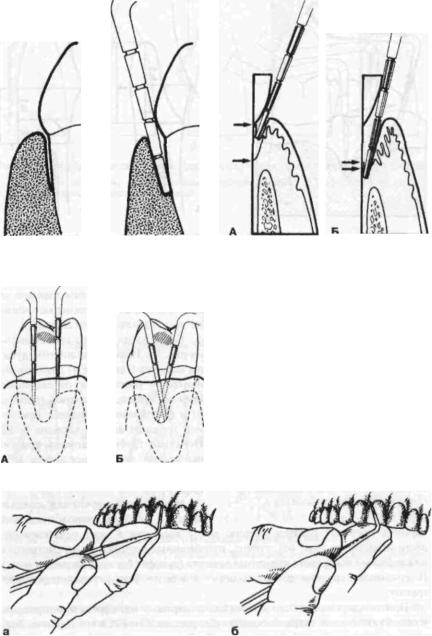

жимают к поверхности зуба (рис. 61, 62). Глубину кармана измеряют с каждой из четырех сторон зуба: медиальной, щечной, дистальной, язычной. Для более полной оценки размеров и конфигурации кармана с вестибулярной и язычной сторон зуба проводят несколько параллельных измерений вдоль ширины его коронки (рис. 63). Как минимум для этого нужно провести по три измерения с каждой стороны: одно в центральной части кармана и два по его периферии. При анализе полученных результатов измерений учитывают полученную максимальную глубину кармана в наиболее глубоком его месте.

55

д

Рис. 58. Обследование полости рта:

А - измерение глубины преддверия рта; Б - измерение глубины пародонтального кармана; В - тяжи преддверия рта; Г - градуированный зонд: Д - пародонтометр Данилевского

При использовании стоматологического неградуированного зонда его конец осторожно вводят в карман до ощущения препятствия, затем пинцетом захватывают его на уровне десневого края и с помощью линейки измеряют по¬ грузившуюся в карман часть инструмента.

Оценка глубины кармана от уровня десневого края дает правильное представление только при отсутствии гипертрофии десны. При ее наличии полученную величину отмечают от уровня эмалево-цементной границы, поскольку

56

Рис. 59. Схематическое изображение |

Рис. 60. Зондирование десневого (А) |

кармана и его зондирования |

и пародонтального (Б) карманов |

Рис. 61 . Правильное (А) и неправиль¬ ное (Б) расположение зонда при зонди¬ ровании кармана

Рис. 62. Расположение инструмента вдоль оси зуба:

а - правильное: б - неправильное

57

Рис. 63. Определение конфигурации |

Рис. 64. Схема определения глубины |

кармана при зондировании |

пародонтального кармана в зависимо¬ |

|

сти от состояния десневого края |

|

при измерении глубины кармана от |

|

десневого края возможны неточнос¬ |

|

ти за счет гипертрофии десны. |

|

Более наглядно это представлено |

|

на рис. 64. Искомая величина глуби¬ |

|

ны кармана L состоит из двух компо¬ |

|

нентов — расстояния от десневого |

|

края до эмалево-цементной границы |

|

h1 и расстояния от эмалево-цемент- |

|

ной границы до дна кармана — h2. |

|

Истинная глубина кармана при ги¬ |

|

пертрофии десны выражается L-hl |

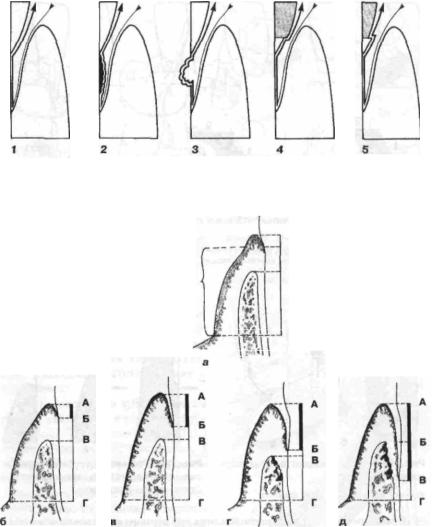

Рис. 65. Определение глубины паро¬ |

(рис. 64-А), а при ее атрофии — h2-h1 |

донтального кармана с помощью рент¬ |

(рис. 64-Б). |

геноконтрастных штифтов |

Иногда для уточнения локали¬ |

|

зации и глубины пародонтального |

кармана проводят рентгенографию после введения в него рентгеноконт¬ растных штифтов (рис. 65), турунд, пропитанных специальными растворами или взвесями рентгеноконтрастных веществ (сульфат бария, йодолипол и др.). Полученные при этом данные заносят в зубную формулу или пародонтограмму.

При зондировании пародонтального кармана одновременно проводят и оценку состояния твердых тканей зуба, расположенных в его глубине. Зонд плотно прижимают к поверхности зуба и осторожно, не травмируя десну, скользящими вертикальными и горизонтальными движениями обследуют всю расположенную в кармане его поверхность (рис. 66). При этом мануально или

58

Рис. 66. Определение состояния поверхности корня при зондировании кармана:

I - гладкая поверхность: 2 - поддесневой |

зубной камень; 3 - пришеечный кариес; |

4, 5 — нависающие края коронок или пломб |

|

десневой желобок |

А-десневой край |

|

Б-соединительный |

|

эпителий |

прикрепленная |

В-альвеолярный |

десна |

гребень |

|

|

|

Г-слизисто-десневое |

слизистая оболочка рта |

соединение |

|

Рис. 67. Различные типы десневого и пародонтальных карманов:

а) клинически здоровый пародонт: б) гингивит без образования десневого кармана; в) гингивит с образованием десневого кармана; г) генерализованный пародонтит - надкостный пародонтальный карман; д) генерализованный пародонтит - вмутрикостный карман

по возможности визуально отмечают состояние цемента или даже обнажен¬ ного дентина корня зуба. Поверхность этих тканей может быть гладкой, плот¬ ной или же, наоборот, шероховатой и размягченной. На ней могут быть выяв¬ лены твердые зубные отложения, кариозные поражения, нависающие края пломб и т.п.

59

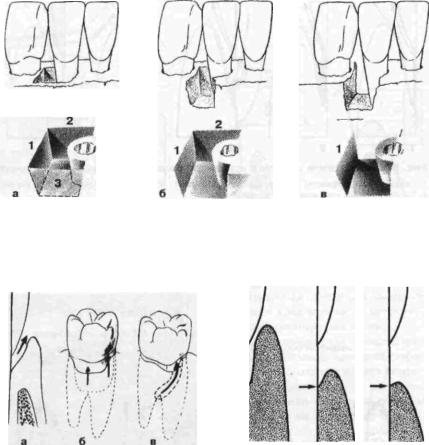

Рис. 68. Классификация пародонтальных карманов в зависимости от количества костных стенок:

а) трехстеночный карман; 6) двухстеночный карман; в)одностеночный карман (1 - дистальная, 2 - язычная и 3 - вестибулярная костные стенки)

Рис. 69. Виды пародонтальных кар¬ |

Рис. 70. Различная глубина пародон- |

манов: |

тального кармана в зависимости от |

а) простой; б) составной; в) сложный |

степени рецессии десны |

|

В зависимости от уровня расположения дна кармана к межальвеолярной пе¬ регородке различают (рис. 67) надкостные, или супраоссальные, карманы, дно которых расположено выше гребня альвеолярной кости, и внутрикостные (интраоссальные) — их дно ниже вершины межальвеолярной перегородки. По рас¬ положению костного кармана относительно зуба различают одно-, двух-, трех- и четырехсторонние, или циркулярные, или комбинированные (рис. 68). Другими словами, это обозначает наличие у кармана трех, двух или одной кост¬ ных стенок. Карман, расположенный только вдоль одной поверхности зуба, на¬ зывают простым, охватывающий две или более поверхностей, - составным и, огибающий его или проникающий в область бифуркации, — сложным (рис. 69). Степень атрофии кости не всегда соответствует глубине кармана: при зна-

60

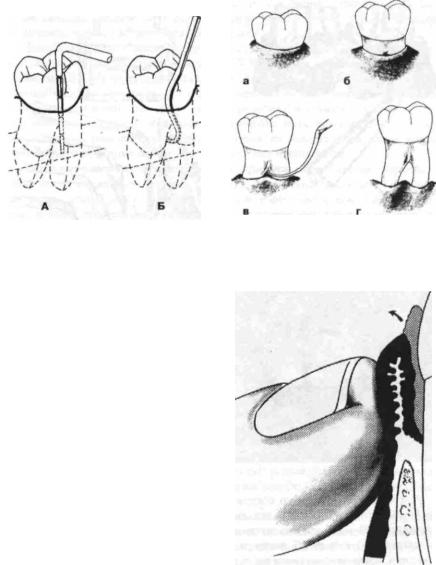

Рис. 71. Определение прямым (А) и изогнутым (Б) зондом вовлечения в патологический процесс бифуркации

Рис. 72. Степени (классы) вовлечения в патологический процесс бифуркации:

а) норма; б) I (начальное) степень; в) II (частичное) и г) III (полное) степень

чительной ее убыли карман может |

|

||||

быть мелким и наоборот (рис. 70). |

|

||||

Следует |

помнить, |

что рентгеноло¬ |

|

||

гически |

определяется костный кар¬ |

|

|||

ман, имеющий костный дефект с |

|

||||

трех сторон. |

|

|

|

|

|

В многокорневых зубах отмечают |

|

||||

степень вовлечения в карман бифур¬ |

|

||||

кации (рис. 71). Выделяют (рис. 72) 3 |

|

||||

степени, или класса, вовлечения: 1 |

|

||||

(начальное) — атрофия до уровня рас¬ |

|

||||

хождения корней; 11 (частичное) — |

|

||||

уровень расхождения корней над дес- |

|

||||

невым краем; III (полное) — полови¬ |

|

||||

на внутренней |

поверхности |

корня |

|

||

расположена |

над |

десной |

(Ward, |

|

|

Simring, 1973). |

|

|

|

|

|

Для определения наличия содер¬ |

|

||||

жимого |

пародонтальных карманов |

Рис. 73. Пальпаторное определение |

|||

в клинических условиях легко надав¬ |

наличия экссудата в пародонтальном |

||||

ливают пальцем (или ватным тампо¬ |

кармане |

||||

ном) на десну |

в области проекции |

|

|||

верхушки корня соответствующего зуба и постепенно перемешают его к десневому краю (рис. 73). При этом визуально оценивают наличие, количество и ха¬ рактер выделяемого из кармана экссудата.

61

Рис. 74. Определение характера со¬ держимого пародонтального кармана:

А - ватным тампоном; Б - бензидиновяя проба; В - выделение гноя из пародонтально¬ го кармана 12 зубов

В

Для выявления гнойного содержимого кармана проводят бензидиновую пробу (S.Sorrin, 1960). С этой целью 1 каплю раствора, состоящего из 0,5 мл бензидина, 10 мл полиэтиленгликоля и 15 мл уксусной кислоты 1:1000, смешивают с 1 каплей 3% раствора перекиси водорода и вводят на турунде в карман. Турунда окрашивается в зеленый, голубовато-зеленый и голубой цвет. Интенсивность окрашивания свидетельствует о количестве гнойного отделяемого (рис. 74).

Для дифференциальной диагностики десневого и пародонтального карманов целесообразно использовать формалиновую пробу по C.Parma (1960), поз¬ воляющую выявить изъязвления дна кармана. С помощью шприца или турунды в карман вводят небольшое количество раствора, состоящего из 5 мл 40% раствора формалина, 20 мл глицерина и 175 мл дистиллированной воды.

62

При наличии изъязвления, т.е. пародонтального кармана, возникает боль. Бо¬ левая реакция ограничивает использование этого метода, его рекомендуют применять только в затруднительных случаях.

Запах изо рта. Следует различать 4 группы факторов, служащих причи¬ ной запаха изо рта: заболевания желудка, ЛОР-органов, органов дыхания и ро¬ товой полости. Неприятный запах изо рта обусловлен гнойным выделяемым из пародонтальных карманов или язвенно-некротическим гингивитом. Распад остатков пищи в ретенционных участках, разложение слущенных эпителиаль¬ ных клеток и лейкоцитов усиливают неприятный запах. Усугубляют его соблю¬ дение гигиены полости рта, наличие протезов, кариозных зубов, нависающих пломб, свищей, возникающих при хроническом периодонтите.

Определение состояния зубов и прикуса. При болезнях пародонта необходимо исключить наличие узлов травматической окклюзии. Оценивая состояние зубных рядов, определяют прикус, к физиологическим видам кото¬ рого относят ортогнатический, прямой, прогенический и бипрогнатический. Нарушения взаимоотношения зубных рядов, особенно глубокий, дистальный прикус, скученность отдельных зубов, расположение их вне дуги и другие ано¬ малии создают благоприятные условия для развития патологических изменений в пародонте. Зубы верхней челюсти имеют небольшой наклон вперед. Это обусловливает веерообразное расхождение коронок и сближение корней, которые располагаются по дуге, несколько меньшей, чем дуга коронок. Режу¬ щие края передних зубов и жевательные поверхности премоляров, моляров и рвущий бугор клыка образуют окклюзионную поверхность, имеющую искривление по дуге (окклюзионная кривая). Верхний зубной ряд обладает большей неустойчивостью, чем нижний, ввиду большего количества корней зубов, их величины и площади их удерживающей поверхности.

Зубы нижней челюсти имеют небольшой наклон в полость рта, что ведет к обратному соотношению коронок и корней, чем на верхней челюсти. Кроме того, коронки моляров наклонены вперед, а корни - назад, что препятствует их сдвигу назад во время жевания и придает им значительную устойчивость.

Зубы верхней челюсти перекрывают нижние, в связи с чем различают внутреннюю и наружную линию альвеолярных дуг: первая проходит по верхушкам корней, вторая — по режущим и жевательным поверхностям зубов, вписанных одна в другую.

Основным признаком физиологического прикуса является то, что при смыкании каждый зуб имеет контакт с одноименным антагонистом — главным и побочным (дистально или медиально расположенным). Сагиттальная плоскость проходит между центральными верхними и нижними резцами. Взаимо¬ отношение первых моляров является ключом окклюзии.

Ортогнатический прикус (рис. 75) - передние зубы перекрывают соот¬ ветствующие нижние и имеют наклон вперед по отношению к телу челюсти.

Прямой прикус характеризуется непосредственным контактом режущих поверхностей передних зубов и скатов режущих бугров жевательных зубов. При этом зубы и альвеолярные отростки челюстей располагаются вертикально соответственно форме челюстей (рис. 76).

63