Данилевский (Пародонтология)

.pdf

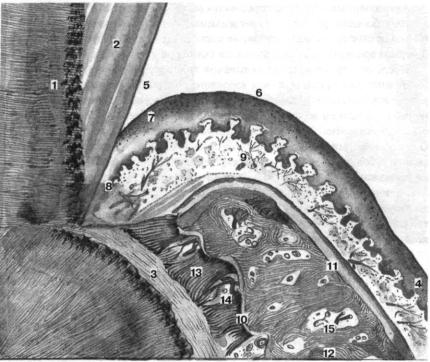

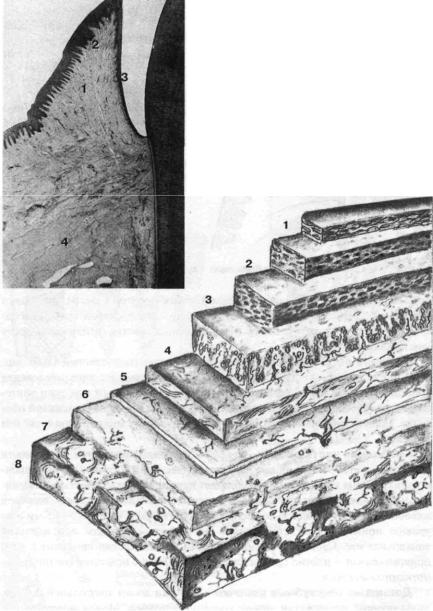

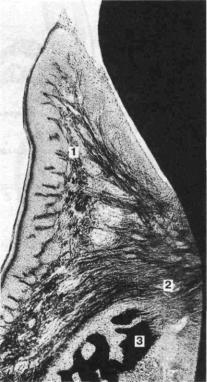

Рис. 8. Гистологическое строение тканей пародонта:

1 - дентин; 2 — эмаль; 3 - цемент; 4 — прикрепленная часть десны; 5 — десневая борозда; 6 — свободная часть десны; 7 — эпителий десневой борозды; 8 — соединительный эпителий (эпите¬ лий прикрепления); 9 — круговая связка десны; 10 — компактная пластинка альвеолы; 11 — над¬ костница; 12 — спонгиозная часть; 13 — соединительнотканные волокна периодонта; 14 — сосу¬ дисто-нервный пучок; 15 — костномозговое пространство

пищи и проникновения вглубь микроорганизмов. Практически он возникает и формируется при формировании и прорезывании зуба, существует все время функционирования зуба и при его потере атрофируется. Поскольку эти анато¬ мические образования, состоящие из различных тканей, тесно связаны друг с другом единством своей функции, их объединяют под одним общим назва¬ нием «пародонт». Нужно отметить, что единство генеза зуба и окружающих его тканей было отмечено довольно давно, и еще в 1905 г. Н.Н.Несмеянов предло¬ жил обозначить его термином «амфодонтный орган», «амфодонт». Позднее D.Siegmund (1928) предложил термин «organum dentale» — «зубной орган». Но большее распространение получил предложенный O.Weski (1914) термин «параденциум» и затем (1921) «пародонт», который и получил широкое между¬ народное признание.

Понятие «пародонт» объединяет комплекс анатомических образований: десну, периодонт, костную ткань альвеолы и цемент корня зуба, которые

14

десневой край

десневой желобок

слизисто - десневое соединение

альвеолярная слизистая оболочка

преддверие

Рис. 9. Схематическое изображение нормальной десны

имеют общие источники иннервации и кровоснабжения, составляют единое целое (рис. 6). Обобщенное понятие «пародонт» свидетельствует о генетичес¬ ком и функциональном единстве тканей, окружающих зуб. Ткани пародонта имеют мезенхимальное (периодонт, кость альвеолярного отростка, цемент, дентин, пульпа зуба) и эктодермальное (эмаль зуба, кутикула) происхождение (рис. 7,8,9).

Пародонт выполняет ряд важных функций: 1) опорную и амортизирую¬ щую — удерживает зуб в альвеоле, распределяет жевательную нагрузку и регу¬ лирует давление при жевании; 2) барьерную — формирует барьер, препятству¬ ющий проникновению микроорганизмов и вредных веществ в область корня; 3) трофическую — обеспечивает питание цемента; 4) рефлекторную - благо¬ даря наличию в периодонте большого количества чувствительных нервных окончаний.

ДЕСНА

Десна — это слизистая оболочка, покрывающая альвеолярный отросток верхней челюсти и альвеолярную часть нижней челюсти и охватывающая зубы в области шейки. Снаружи десна граничит с альвеолярной слизистой оболоч¬ кой (покрывающей альвеолярный отросток; рис. 10). Эта граница имеет вид волнистой линии и хорошо прослеживается благодаря тому, что указанные от¬ делы слизистой оболочки различаются своей окраской. Слизистая оболочка, покрывающая альвеолярный отросток, более яркая, так как выстлана неороговевающим эпителием, сквозь который хорошо просвечивают кровеносные со¬ суды собственной пластинки. Десна, покрытая ороговевающим эпителием, более бледная, имеет матовый оттенок. Изнутри десна переходит в слизистую оболочку краевой зоны твердого нёба или дна полости рта (рис. 11, 12).

15

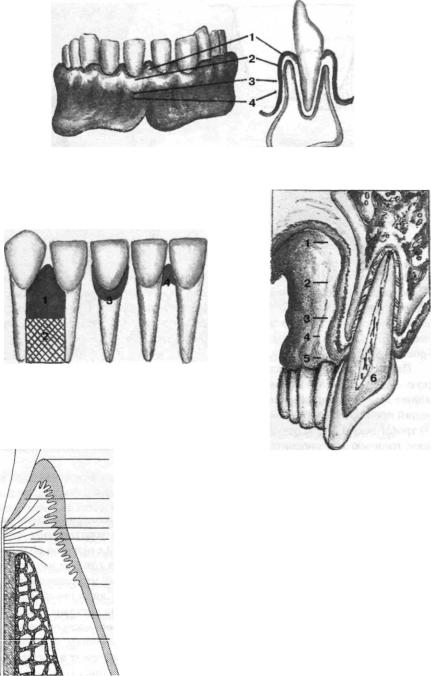

Рис. 10. Зоны десны:

1 — межзубной сосочек; 2 — десневой край; 3 — десневая борозда; 4 — прикрепленная часть

Рис. 11. Топографические зоны десны:

1 — альвеолярная десна; 2 — подвижная десна; 3 — десневой край; 4 — межзубной сосочек

десневой край

соединительный

эпителий

десневой желобок шейка зуба соединительная ткань сосочка

слизисто-десневое соединение

альвеолярная

кость

периодонт

Рис. 12. Сегмент альвеолярного от¬

ростка:

1 — дно преддверия рта; 2 — подвижная десна;

3 — десневая борозда; 4 — прикрепленная часть десны; 5 — свободная часть десны; 6 — зуб; 7 — кость альвеолы

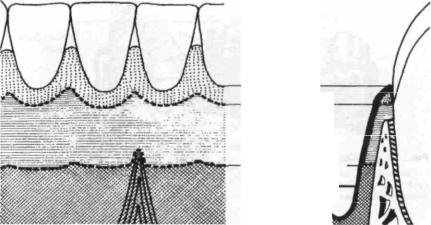

Рис. 13. Схематическое изображение

маргинального пародонта

16

|

десневой край |

|

Свободная |

эпителий борозды |

|

десна |

||

дно десневой щели |

||

|

||

|

соединительный эпителий |

|

|

зубо-эпителиальные соединения |

|

|

эмаль |

|

|

шейка зуба |

|

|

десневой желобок |

Рис. 14. Схематическое изображение гистологического строения десны

С клинической и физиологической точек зрения в десне различают межзубной (десневой) сосочек, краевую десну, или десневой край (свобод¬ ная десна), альвеолярную десну (прикрепленная часть), подвижную десну (рис. 13,14).

Прикрепленная часть десны прочно сращена с надкостницей альвеоляр¬ ных отростков челюстей. Ее поверхность волнообразная вследствие чередования приподнятых участков и желобков. Последние соответствуют глубоким эпите¬ лиальным гребешкам, погруженным в собственную пластинку слизистой обо¬ лочки. Волнообразность поверхности более выражена у мужчин, при отеке она исчезает.

Свободная часть десны — ее край — свободно прилежит к поверхности зуба и отделяется от него лишь узкой щелью (десневой бороздой). Она непроч¬ но прикреплена к надкостнице и обладает некоторой подвижностью. Раздели¬ тельной линией между свободной и прикрепленной десной служит десневой желобок, идущий параллельно десневому краю на расстоянии 0,5—1,5 мм и по уровню примерно соответствующий дну десневой борозды или лежащий апикальнее нее. Свободная десна в области шейки плотно прилежит к зубу, прикрепленная — плотно срастается с надкостницей с помощью соединитель¬ нотканных волокон.

Десневые межзубные сосочки — участки десны треугольной формы, заполняющие промежутки между соседними зубами. Между поверхностью зуба и десневым краем имеется щелевидное пространство (желобок) глубиной 1—1,5 мм — это десневая борозда. Она выстлана эпителием, прикрепляющим¬ ся к кутикуле эмали (эпителиальное прикрепление). В норме дно десневой борозды находится на уровне эмалево-цементного соединения, но с возрастом

17

Рис. 15. Десна и зубодесневое сое¬

динение. х 8:

I — межзубной сосочек; 2 — десневой край;. 3 — десневая борозда; 4 - прикрепленная часть

Рис. 16. Структура пародонта (схема):

I — роговой слой эпителия; 2 — зернистый слой эпителия; 3 — шиповатый слой эпителия; 4 — базальный слой эпителия; 5 — собственная пластинка; 6 — надкостница; 7 - компактная кость; 8 — спонгиозная кость

18

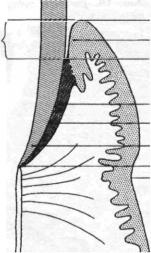

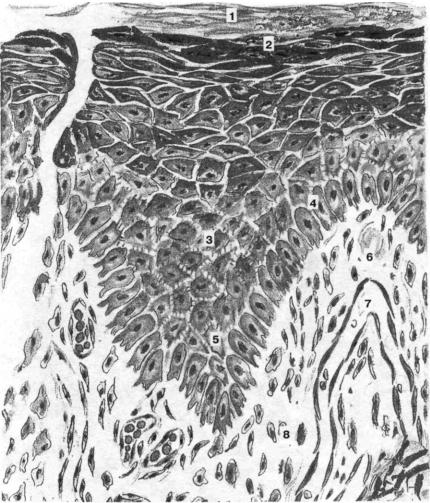

Рис. 17. Десна:

1 - роговой слой эпителия; 2 — зернистый слой; 3 — шиповатый слой; 4 — базальный слой эпителия; 5 — эпителиальный сосочек; 6 — соединительнотканный сосочек; 7 — капилляр; 8 — собственная пластинка

19

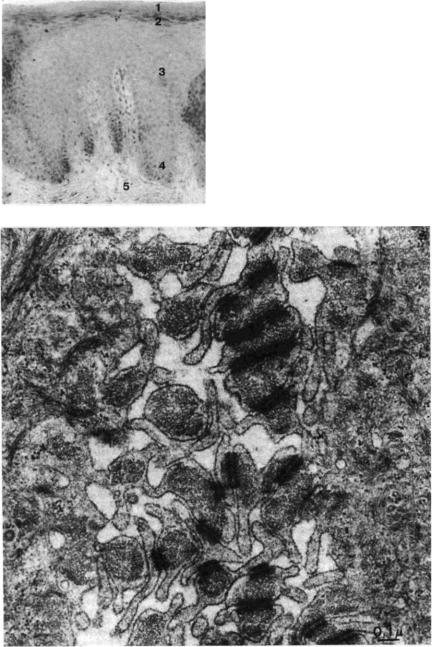

Рис. 18. Многослойный плоский ороговевающий эпителий десны, х 90:

I — роговой слой; 2 — зернистый слой; 3 — шиповатый слой; 4 - базальный слой; 5 - собственная пластинка

Рис. 19. Десна. Десмосомальные контакты, х 27 000

20

Рис. 20. Десна. Высокая активность сукцинатдегидрогеназы в клетках базального слоя, х 180

оно углубляется. Клинически десневая борозда представляет собой щель между здоровой десной и поверхностью зуба, ее основание находится на месте интактного соединения эпителия с зубом (рис. 15).

Десна подвергается постоянным механическим нагрузкам в процессе пере¬ жевывания пищи, что отражается на особенностях строения ее соединитель¬ ной ткани и эпителия. Десна выстлана многослойным плоским ороговевающим эпителием, который в области десневой борозды переходит в эпителий борозды, эпителий прикрепления и утрачивает роговой слой (рис. 16, 17, 18).

Ороговевающий эпителий состоит из четырех слоев: базального, ши¬ поватого, зернистого и рогового.

Базальный слой образован клетками кубической или призматической фор¬ мы, лежащими на базальной мембране, с овальным ядром, в котором имеются одно или два ядрышка, и базофильной цитоплазмой, содержащей хорошо развитые органеллы и многочисленные промежуточные кератиновые филаменты (тонофиламенты). Клетки базального слоя активно делятся (скорость обновления этого эпителия выше, чем в других участках слизистой оболочки полости рта); они играют роль камбиальных элементов и обеспечивают соеди¬ нение эпителия с подлежащей соединительной тканью.

Шиповатый слой состоит из нескольких слоев крупных клеток неправильной формы с хорошо развитыми органеллами. Клетки связаны друг с другом десмосомами в области многочисленных отростков («шипов»), которые содержат пуч¬ ки тонофиламентов. Десмосомы состоят из двух симметрично расположенных

21

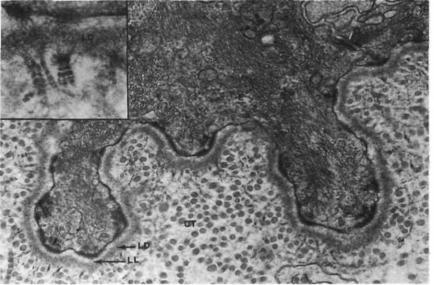

Рис. 2 1 . Базальная мембрана десны, х 110 000:

соединяет эпителиальные клетки (Е) с подлежащей соединительной тканью (СТ). Состоит из плотной (LD) и светлой (LL) мембран

половин, между которыми сохраняется межклеточное пространство; одна половина принадлежит одной клетке, другая — соседней. Каждая из половин дли¬ ной около 0,2 мкм включает в себя участок плазмолеммы и подлежащий к ней плотный гомогенный слой цитоплазмы (рис. 19). Количество содержащихся в цитоплазме митохондрий уменьшается по мере приближения к поверхности эпителия, что, по-видимому, связано с уменьшением активности обменных процессов, происходящих в клетках (рис. 20). По мере приближения к зернис¬ тому слою клетки из полигональных постепенно становятся уплощенными.

Гистохимические исследования показывают наличие в этом слое эпителия значительного количества нейтральных гликозаминогликанов (гликогена). Существует определенная зависимость между количеством гликогена и степе¬ нью ороговения. При воспалении ороговение эпителия не происходит и коли¬ чество гликогена в нем резко возрастает (на прижизненном окрашивании это¬ го гликогена основана клиническая проба Шиллера—Писарева).

Зернистый слой — тонкий, образован несколькими слоями уплощенных (веретеновидных на разрезе) клеток. Ядро — плоское, с конденсированным хроматином, в цитоплазме — многочисленные тонофиламенты, пучки которых ориентированы преимущественно параллельно слою эпителия. В цитоплазме выявляются гранулы двух типов: кератогиалиновые и пластинчатые (кератиносомы). По мере приближения к роговому слою клетки зернистого слоя претерпевают выраженные изменения: они резко уплощаются, их органеллы

22

и ядро исчезают, цитоплазма запол¬ няется филаментами.

Роговой слой — наиболее поверх¬ ностный — образован плоскими рого¬ выми клетками, которые не содержат ядра и органелл, заполнены керати-

новыми филаментами.

Эпителий борозды является

промежуточным между многослой¬ ным плоским и соединительным. Эпителиальное прикрепление состо¬ ит из нескольких рядов продолгова¬ тых клеток, расположенных парал¬ лельно поверхности зуба. Клетки прикрепления обновляются быстрее остальных, что свидетельствует об их регенераторных возможностях. Эпи¬ телий, образующий стенку десневой борозды, состоит из базального и ши¬ поватого слоев. Шиповатый слой не¬ значительной толщины, клетки его по направлению к поверхности упло¬ щаются, соединительные выступы не выражены.

Между эпителием и соединитель¬ ной тканью собственной пластинки

слизистой оболочки располагается

базальная мембрана. Она пред¬

ставляет собой густое сплетение ретикулярных (аргирофильных) во¬ локон, толщиной до 200 нм (рис. 21).

Собственная пластинка десны представлена сосочковым и сетчатым слоями. Сосочковый слой образован рыхлой соединительной тканью, содержа¬ щей большое количество кровеносных сосудов и нервных волокон с многочис¬ ленными нервными окончаниями. Высокие сосочки этого слоя сглаживаются в области десневой борозды. Некоторые авторы указывают на наличие в сво¬ бодной части десен лимфоцитарной инфильтрации, которую рассматривают как своеобразную защитную реакцию на постоянные местные раздражители.

Сетчатый слой представлен плотной соединительной тканью с высоким содержанием коллагеновых волокон, толстые пучки которых прочно прикреп¬ ляют десну на большем ее протяжении к надкостнице альвеолярного отростка (прикрепленная десна). В собственную пластинку десны вплетаются также пучки коллагеновых волокон, прочно связывающие десну с цементом зуба (десневые волокна периодонтальной связки). Собственная пластинка десны

23