Многолучевая интерференция

Пусть складывается N колебаний с одинаковой амплитудой A и сдвиг фаз между которыми одинаков и равен . Тогда, как видно из векторной диаграммы,

|

|

|

|

Рисунок 13 |

Рисунок 14 |

.

.

Тогда амплитуда

суммарного колебания

,

,

где

![]() – интенсивность волны от одного источника

в точке наблюденияР,

где складываются колебания.

– интенсивность волны от одного источника

в точке наблюденияР,

где складываются колебания.

При

![]() .

.

Координаты минимумов

определяются из условия:

![]() ,

гдеk

– номер минимума,

,

гдеk

– номер минимума,

![]() .

.

При

![]() – наблюдают резкие максимумы (см. рис.

14).

– наблюдают резкие максимумы (см. рис.

14).

Дифракционная решётка

Дифракционной решёткой называется система из одинаковых щелей, расположенных на одинаковом расстоянии в линию. Дифракционная решетка является одним из важнейших спектральных приборов, которому наука обязана многими фундаментальными открытиями. Спектр — это по существу код, который будучи расшифрован с помощью того или иного математического аппарата дает возможность получить ценнейшую информацию о свойствах атомов и внутриатомных процессов.

Рассмотрим простейшую идеализированную решетку, состоящую из одинаковых равноотстоящих щелей в непрозрачном экране (см. рис. 15). Пусть ширина каждой щели равна b, а период решетки — d = a + b . В решетке реализуется многолучевая интерференция когерентных дифрагированных пучков света, исходящих из щелей решетки при ее освещении.

|

|

б) |

|

Рисунок 15 | |

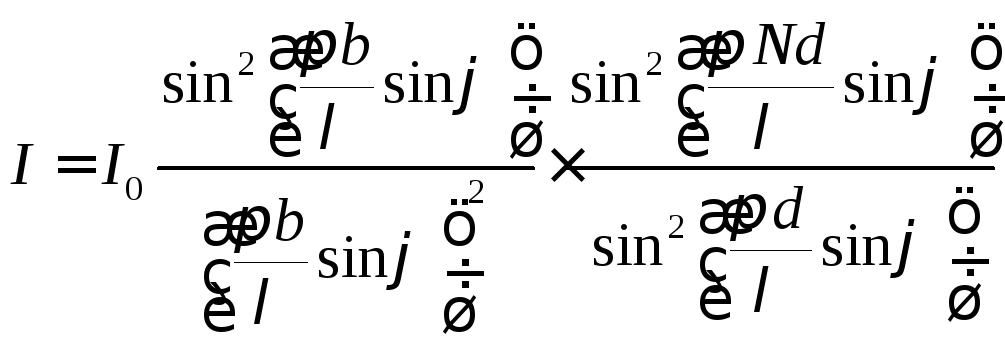

Так как на щелях дифракционной решётки происходит дифракция Фраунгофера, то распределение интенсивности .

Доказательство: Интенсивность от одной щели

Интенсивность многолучевой интерференции

где

![]() – интенсивность волны от одного источника

в точке наблюденияР

– интенсивность волны от одного источника

в точке наблюденияР

Полученный

результат графически представлен на

рис. 16 как зависимость интенсивности

дифракционной картины от угла

дифракции

![]() .

Как видим, интерференция многих

пучков привела к резкому перераспределению

интенсивности света, обусловленному

дифракцией от каждой щели.

.

Как видим, интерференция многих

пучков привела к резкому перераспределению

интенсивности света, обусловленному

дифракцией от каждой щели.

Первая

дробь в последнем выражении представляет

собой плавную функцию от

![]() (она показана

красной линией

пунктиром на рис. 16 и отражает дифракционное

распределение интенсивности от каждой

щели).

(она показана

красной линией

пунктиром на рис. 16 и отражает дифракционное

распределение интенсивности от каждой

щели).

|

|

Из анализа предыдущей формулы получаем, что дифракционные минимумы будут возникать, когда числитель второй дроби равен нулю, а знаменатель – нет, т.е. когда:

Если

же знаменатель второй дроби равен

нулю и

|

|

Рисунок 16 |

Следовательно, под данными углами будут наблюдаться наиболее важные главные максимумы, которые являются наиболее интенсивными.

Для главных дифракционных максимумов имеем условие:

![]()

Угловая ширина центрального максимума:

![]() .

.

Основные

характеристики спектрального прибора:

решетка

в каждом порядке разложит падающий на

нее свет в спектр. Причем наибольшее

отклонение в каждом порядке

![]() испытывает красная часть спектра

(более длинноволновая).

испытывает красная часть спектра

(более длинноволновая).

Основными характеристиками любого спектрального прибора являются угловая дисперсия, разрешающая способность и область дисперсии.

Угловая

дисперсия

– величина

![]() ,

где

,

где![]() – разность углов, соответствующих

разным длинами волн,

– разность углов, соответствующих

разным длинами волн,![]() – разность этих длин волн.

– разность этих длин волн.

Дифференцируя условие максимума получаем

![]()

При

малых

![]() .

.

![]()

Разрешающая

сила

или разрешающая

способность

– величина

![]() .

.

|

|

Критерий Релея: Два близких максимума воспринимаются раздельно, если середина одного максимума совпадает с краем другого(см. рис.17). Имеем:

- максимума для

волны

– условие соседнего минимума для волны .

|

|

Рисунок 17 |

По критерию

.

.

Это и есть искомая формула для разрешающей способности дифракционной решетки. Данная формула дает верхний предел разрешающей способности. Она справедлива при выполнении следующих условий:

1. Интенсивность обоих максимумов должна быть одинаковой.

Расширение линий должно быть обусловлено только дифракцией.

Необходимо, чтобы падающий на решетку свет имел ширину когерентности, превышающую размер решетки. Только в этом случае все N штрихов решетки будут “работать” согласованно (когерентно), и мы достигнем желаемого результата.

Область дисперсии Δλ — это ширина спектрального интервала, при которой еще нет перекрытия спектров соседних порядков. Если спектры соседних порядков перекрываются, то спектральный аппарат становится непригодным для исследования соответствующего участка спектра.

Длинноволновый конец спектра m-го порядка совпадает с коротковолновым концом спектра (m + 1)-го порядка, если

![]()

Значит, область дисперсии Δλ обратно пропорциональна порядку спектра m. При работе со спектрами низких порядков (обычно второго или третьего) дифракционная решетка пригодна для исследования излучения, занимающего достаточно широкий спектральный интервал. В этом главное преимущество дифракционных решеток перед интерференционными спектральными приборами, у область дисперсии очень мала.

Дифракция рентгеновских лучей. Для рентгеновского излучения кристаллы представляют естественные дифракционные решетки.

|

|

Дифракцию рентгеновского излучения в кристалле можно рассматривать как результат зеркального отражения от системы параллельных кристаллических плоскостей, т. е. плоскостей, в которых лежат узлы кристаллической решетки. Вторичные волны, отразившись от разных атомных плоскостей, когерентны и будут интерферировать между собой. Показатель преломления всех веществ для рентгеновских лучей близок к единице, |

|

Рисунок 18 |

поэтому разность хода двух волн, отразившихся зеркально от соседних кристаллических плоскостей, равна, как видно из рис. 18, ABC = 2d sin α, где d — межплоскостное расстояние, α — угол скольжения. При этом направления, в которых возникают фраунгоферовы дифракционные максимумы, определяются формулой Брэгга-Вульфа:

Формула Брэгга-Вульфа: – условие максимума при дифракции отражённых рентгеновских лучей на кристалле.

![]()

Дифракция рентгеновских лучей от кристаллов получила развитие в двух направлениях: рентгеновская спектроскопия (исследование спектрального состава этого излучения) и рентгеноструктурный анализ (изучение структуры кристаллов).