- •Кафедра водоснабжения

- •Водозаборные сооружения из поверхностных источников Учебно-методическое пособие для курсового и дипломного проектирования

- •Введение

- •1. Расчетно-конструктивная часть

- •1.1 Выбор места расположения и типа водозаборных сооружений, их компоновки и конструктивных форм

- •Гидравлический расчет элементов водозабора

- •1.3 Расчет водоприемных отверстий

- •1.4 Расчет плоских и вращающихся сеток

- •1.5 Подбор водоприемника (оголовка)

- •1.6 Расчет самотечных и всасывающих трубопроводов

- •1.7 Выбор способа и расчет системы промыва элементов

- •1.8 Определение габаритных размеров берегового колодца

- •1.9 Подбор насосно-силового оборудования

- •Расчет вспомогательного оборудования

- •1.11 Расчет сооружений на сдвиг, опрокидывание и всплывание

- •1.12 Мероприятия по защите водоприемных устройств от шуги и обмерзания

- •1.13 Мероприятия по укреплению берега и дна реки

- •1.14 Рыбозащитные устройства водозаборных сооружений

- •1.15 Зоны санитарной охраны

- •2. Список литературы

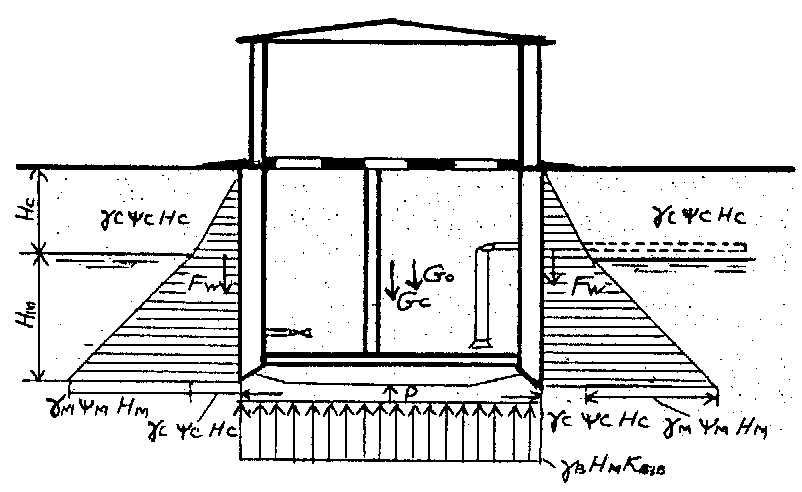

1.11 Расчет сооружений на сдвиг, опрокидывание и всплывание

Анализ устойчивости водоприемных сооружений (рис.8)

Затопленные водоприемные оголовки водозаборных сооружений подвергаются воздействию силы тяжести G, сил взвешивающего и гидродинамического давления воды F. Они находятся в состоянии статической устойчивости, когда коэффициенты их устойчивости на сдвиг и опрокидывание не меньше н нормируемых, а дно русла вокруг оголовка не размывается.

|

Рис.8. Схема сил, действующих на оголовок руслового типа водозаборных сооружений |

![]()

где f – коэффициент трения

подошвы оголовка по его

основанию;

XG, YF, XP – плечи сил, действующих на оголовок со-

оружения относительно точки его опрокидывания;

![]() -

допустимые коэффициенты статической

устойчивости оголовков, соответственно

на сдвиг и опрокидывание, принимаемые

равными 1,1÷1,4;

-

допустимые коэффициенты статической

устойчивости оголовков, соответственно

на сдвиг и опрокидывание, принимаемые

равными 1,1÷1,4;

![]() (39)

(39)

где

![]() -

фактическая скорость придонного течения

потока в зоне расположе-

-

фактическая скорость придонного течения

потока в зоне расположе-

ния оголовка с учетом стеснения им сечения водоисточника;

![]() -

допустимая при данном состоянии дна

источника скорость неразмывающего

потока.

-

допустимая при данном состоянии дна

источника скорость неразмывающего

потока.

Водозаборные сооружения и их элементы, днища которых расположены ниже возможного уровня воды в источнике, при опорожнении могут всплыть. Расчет на устойчивость к всплытию выполняется для случая, когда уровень воды в источнике достигает максимальной отметки, а все рабочие секции водозабора или их часть полностью опорожняются для производства в них монтажно-демонтажных или ремонтных работ, выполнения профилактических осмотров или обследований. Водозаборные сооружения считаются устойчивыми к всплытию, если выполняется условие:

![]() (40)

(40)

где

GC,GO

-

сила

тяжести строительных конструкций и

оборудования водозабора

![]() Н;

Н;![]() -

сила трения водозаборных сооружений

о грунт при его всплытии, H;

-

сила трения водозаборных сооружений

о грунт при его всплытии, H; ![]() -

взвешивающая сила, H.

-

взвешивающая сила, H.

Так как водозаборы сооружаются опускным способом, их устойчивость к всплытию определяется на начало монтажных работ, т. е. без учета нагрузки от оборудования (рис.9):

![]() (41)

(41)

где

![]() ,

,![]() -

высота слоя сухих и мокрых грунтов,

воздействующих на стенки водозаборных

сооружений (

-

высота слоя сухих и мокрых грунтов,

воздействующих на стенки водозаборных

сооружений (![]() =

0,5

м,

НM=

высота колодца

-

0,5

м);

=

0,5

м,

НM=

высота колодца

-

0,5

м);

![]() ,

,![]() -

удельный вес грунтов,

Н/м3;

-

удельный вес грунтов,

Н/м3;

![]() ,

,![]() -

площадь внешней поверхности подземной

части водозаборных сооружений,

находящихся в грунтах, м2;

-

площадь внешней поверхности подземной

части водозаборных сооружений,

находящихся в грунтах, м2;

![]() ,

,![]() -

коэффициенты трения грунтов о сооружения

(0,5

-

бетона по скальному грунта; 0,45

-

бетона по песку; 0,35

-

бетона по супеси; 0,25

-

бетона по суглинку; 0,2

-

бетона по глине);

-

коэффициенты трения грунтов о сооружения

(0,5

-

бетона по скальному грунта; 0,45

-

бетона по песку; 0,35

-

бетона по супеси; 0,25

-

бетона по суглинку; 0,2

-

бетона по глине); ![]() -

коэффициент запаса устойчивости к

всплытию 1,1

-

коэффициент запаса устойчивости к

всплытию 1,1![]() 1,4;

1,4;![]() -

коэффициент взвешивания для мелких и

средних песков 0,8

-

коэффициент взвешивания для мелких и

средних песков 0,8![]() 0,9,

для сильно трещиноватых скальных пород

0,75

0,9,

для сильно трещиноватых скальных пород

0,75![]() 1,0;VB-

объем затопленной части сооружения по

внешнему его контуру (т. е.

1,0;VB-

объем затопленной части сооружения по

внешнему его контуру (т. е.

![]() сооружения,

находящегося ниже расчетногоmax

УВ в источнике) м3;

сооружения,

находящегося ниже расчетногоmax

УВ в источнике) м3;

![]() -

удельный вес водозабора Н/м3;

-

удельный вес водозабора Н/м3;

![]() ,

,![]() -коэффициенты,

учитывающие

способность

грунтов передавать давление на

ограничивающие

их стенки

-коэффициенты,

учитывающие

способность

грунтов передавать давление на

ограничивающие

их стенки

![]() (42)

(42)

где

![]() - угол внутреннего трения грунта

26

- угол внутреннего трения грунта

26![]() 32

32![]() .

.

Рис.9. Схема действия сил на опорожненный колодец