- •Кафедра водоснабжения

- •Водозаборные сооружения из поверхностных источников Учебно-методическое пособие для курсового и дипломного проектирования

- •Введение

- •1. Расчетно-конструктивная часть

- •1.1 Выбор места расположения и типа водозаборных сооружений, их компоновки и конструктивных форм

- •Гидравлический расчет элементов водозабора

- •1.3 Расчет водоприемных отверстий

- •1.4 Расчет плоских и вращающихся сеток

- •1.5 Подбор водоприемника (оголовка)

- •1.6 Расчет самотечных и всасывающих трубопроводов

- •1.7 Выбор способа и расчет системы промыва элементов

- •1.8 Определение габаритных размеров берегового колодца

- •1.9 Подбор насосно-силового оборудования

- •Расчет вспомогательного оборудования

- •1.11 Расчет сооружений на сдвиг, опрокидывание и всплывание

- •1.12 Мероприятия по защите водоприемных устройств от шуги и обмерзания

- •1.13 Мероприятия по укреплению берега и дна реки

- •1.14 Рыбозащитные устройства водозаборных сооружений

- •1.15 Зоны санитарной охраны

- •2. Список литературы

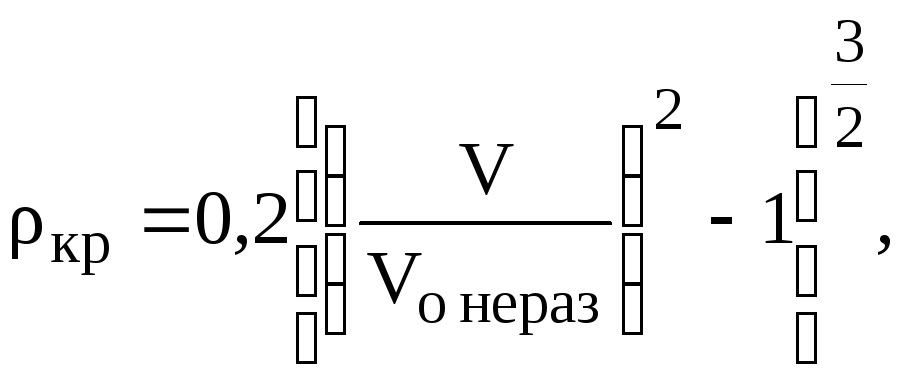

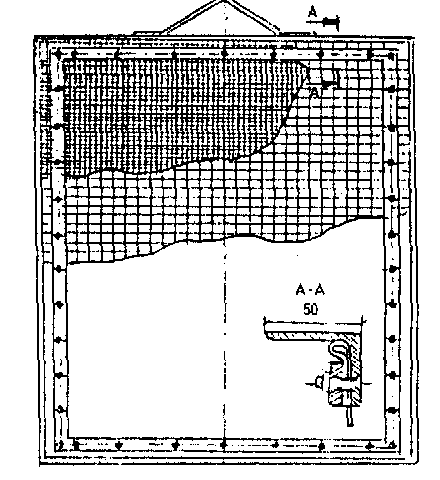

1.4 Расчет плоских и вращающихся сеток

|

|

![]() ,

м2,

(8)

,

м2,

(8)

где

![]() - коэффициент стеснения отверстий сеткой

с диаметром проволокиd

= (0,1÷0,15 мм или 2÷3 мм) и размером ячейки

в свету b

= 2,5×2,5÷5,0×5,0 или 20×20÷50×50:

- коэффициент стеснения отверстий сеткой

с диаметром проволокиd

= (0,1÷0,15 мм или 2÷3 мм) и размером ячейки

в свету b

= 2,5×2,5÷5,0×5,0 или 20×20÷50×50:

![]() ,

(9)

,

(9)

где

![]() -

скорость течения воды в ячейках сетки:

для плоских сеток

-

скорость течения воды в ячейках сетки:

для плоских сеток

![]() =0,20,4

м/с; для вращающихся сеток

=0,20,4

м/с; для вращающихся сеток

![]() =

0,61,2

м/с

=

0,61,2

м/с

При средней и большой производительности водозаборных сооружений в береговом колодце устанавливают вращающиеся сетки. [4,8]

Требуемая площадь вращающихся водоочистных сеток определяется:

![]() ,

м2,

(10)

,

м2,

(10)

где

![]() - коэффициент уменьшения площади сетки

опорными рамами 0,75

- коэффициент уменьшения площади сетки

опорными рамами 0,75

Фактическая скорость течения воды в сетке определяется по формуле (11):

![]() ,

м/с, (11)

,

м/с, (11)

Потери

напора в сетке:

![]() 0,01

0,01![]() 0,1

м и

0,1

м и![]() 0,1

0,1![]() 0,15

м.

0,15

м.

1.5 Подбор водоприемника (оголовка)

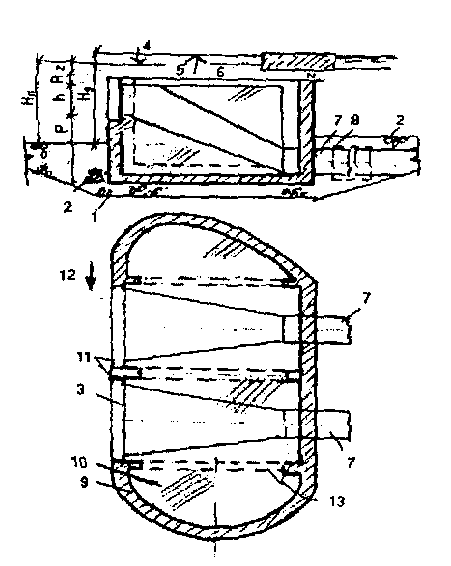

Подбор оголовка осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ним (приложение 5). [1,11] Оголовок должен иметь обтекаемую форму и в наименьшей степени стеснять сечение потока реки для избежания возможного переформирования русла реки у водозабора. Минимальная глубина воды в реке для размещения руслового оголовка (рис. 4), определяется по формуле (12):

а) для летнего периода: Нл=Р+h+R+Z, м, (12)

где

Р - порог водоприемных отверстий, т.е.

расстояние от дна реки до низа водоприемных

отверстий (не менее 0,5 м), Р=0,7![]() 1,5

м с учетом наносов;

1,5

м с учетом наносов;

h - высота водоприемных отверстий (как у решеток), м;

R

- расстояние от верха водоприемника до

верха водоприемных отверстий,

R=0,2![]() 0,3

м;

0,3

м;

Z, Zз- расстояние от верха водоприемника до уровня воды при волнах (не менее 0,3 м) или до нижней поверхности льда (не менее 0,2 м).

б) для зимнего периода определяется по формуле (13):

Н3=Р+h+R+Z3+![]() л,

м, (13)

л,

м, (13)

где

![]() л

- толщина льда, м;

л

- толщина льда, м;

Заглубление водоприемника под дно реки должно быть не менее глубины возможного размыва дна (около 0,5 - 0,6 м). Верх самотечного водовода должен быть заглублен под дно реки не менее чем на 0,5 м или необходимо предусмотреть крепление дна в этом месте.

Р ис.

4. Затопленный водоприемник

ис.

4. Затопленный водоприемник

1 — щебеночная подготовка;

2 — заполнение пазух строительного котлована наброской камней;

3 — водоприемное отверстие;

4 и 5 — соответственно летний и зимний минимальные уровни воды;

6 — лед;

7 — патрубок водоприемника;

8 — соединительная муфта;

9 — корпус;

10 — заполнение тощим бетоном;

11 — направляющие швеллера;

12 — направление течения воды в реке;

13 — рама жесткости.

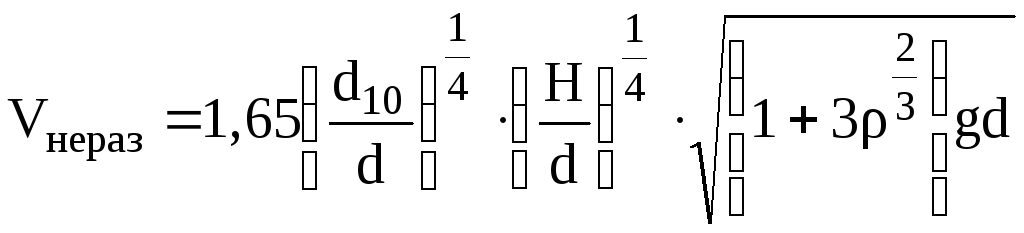

Для проверки неразмываемости дна реки и определения крупности гравийного крепления используется формула Б.И. Студеничникова:

,

м/с (14)

,

м/с (14)

где

![]() -

неразмывающая скорость потока, м/с;

-

неразмывающая скорость потока, м/с;

d - средний диаметр отложений дна русла или гравийной отсыпки (крепления), м;

![]() -

диаметр частиц грунта дна, содержание

которого в смеси не более 10%, м;

-

диаметр частиц грунта дна, содержание

которого в смеси не более 10%, м;

![]() -

мутность руслоформирующих фракций,

кг/м3;

-

мутность руслоформирующих фракций,

кг/м3;

Н - глубина потока, м.

Критическая мутность руслоформирующих фракций твердого стока в аллювиальном русле:

кг/м3

(15)

кг/м3

(15)

где V - средняя скорость течения в реке, м/с;

![]() -

неразмывающая скорость при нулевой

мутности, м/с.

-

неразмывающая скорость при нулевой

мутности, м/с.

При

мутности воды в реке

![]() >

>![]() будет наблюдаться отложение наносов,

при

будет наблюдаться отложение наносов,

при![]() <

<![]() - размыва дна и взмыв взвешенных частиц

не будет.

- размыва дна и взмыв взвешенных частиц

не будет.

Рис.

3. Сетка водоочистная плоская

Рис.

3. Сетка водоочистная плоская