3.16. Совершенная конкуренция и экономическая эффективность.

Проблема обеспечения рыночной эффективности состоит в том, чтобы, во-первых, рационально распределять ресурсы, и, во-вторых, обеспечить их эффективное использование.

Рациональное распределение ресурсов достигается, если их распределение между отраслями соответствует структуре общественных потребностей. При этом рыночные цены (Р) отражают общественную ценность (полезность) продукта, а предельные издержки его производства (МС) потери, связанные с производством этого же продукта. Следовательно, равенство Р = МС означает, что ресурсы распределены рационально: ценность последней покупаемой единицы продукта для покупателя равна ценности ресурсов, необходимых для ее производства. Если Р > МС, значит, производство данного продукта недополучает ресурсов и недостаточно с точки зрения общества. Если МС > Р – в производстве данного продукта используются ресурсы, изъятые из других видов производств, фирма несет убытки и необходимо перераспределение ресурсов.

Эффективное использование ресурсов достигается, если производство благ, удовлетворяющих потребительские запросы, осуществляется при наименьших издержках. Рассмотрим с этих позиций условия долгосрочного равновесия конкурентной отрасли. Фирмы всегда осуществляют предложение в соответствии с принципом МС = Р и производят товары с минимальными средними издержками, о чем свидетельствует равенство Р = AC = LRAC .

Оно означает, что конкуренция вынуждает фирмы ограничивать объемы производства в точке минимальных средних издержек. Другими словами, при долгосрочном равновесии конкурентного рынка обеспечивается оптимальное распределение ресурсов, а производство осуществляется с минимальными долгосрочными средними издержками. Это выгодно и потребителю и обществу: фирмы, чтобы выжить, должны осуществлять производство с минимальными затратами и реализовать товары по ценам, равным предельным издержкам производства.

Однако не следует забывать, что эффективность конкурентных рынков предполагает стандартизацию продукта, что значительно сужает выбор потребителей и тем самым снижает общественное благосостояние, а отсутствие экономической прибыли в условиях долгосрочного равновесия не позволяет фирмам внедрять в производство достижения научно—технического прогресса.

Основные черты чистой монополии. Виды монополии.

Тип рыночной структуры, для которого характерно существование на рынке единственного продавца, называется монополией (от греч. «monos» — один и «poleo» — торгую, продаю). Аналогично, тип рыночной структуры, для которого характерно существование на рынке единственного покупателя, называется монопсонией.

Когда желают подчеркнуть единственность продавца (покупателя), говорят о чистой монополии (чистой монопсонии).

Однако вышеуказанные термины имеют и другое значение.

Монополией (монопсонией) называют также саму фирму, занимающую доминирующее положение на рынке.

В рамках данной темы рассматриваться будет в основном ситуация чистой монополии.

Можно выделить следующие основные черты чистой монополии.

Во-первых, наличие единственного продавца данного товара на рынке.

Во-вторых, отсутствие у товара, продаваемого монополистом, близких заменителей.

Две названные черты тесно связаны между собой. Чтобы назвать ситуацию на рынке монополией, нужно вначале определить границы самого рынка, т.е. решить, какой именно товар рассматривается. Например, если фирма является единственным производителем (продавцом) мужских спортивных кроссовок, является ли фирма монополистом?

Ответ на данный вопрос зависит от того, рассматривается ли рынок мужских кроссовок, или рынок спортивной обуви вообще, или рынок всей мужской обуви, или обувной рынок в целом? Если потребитель решит, что цены на кроссовки слишком высоки, сможет ли он найти близкие заменители данному товару? Являются ли туфли, кеды или еще какая-либо обувь товарами-заменителями кроссовок? Конечно, ответ на данный вопрос будет достаточно субъективным — разные потребители могут иметь разные мнения. Однако на практике важно лишь некое усредненное поведение потребителей.

В зависимости от конкретных факторов монополизации рынков, вызывающих образование монополий, выделяют различные виды монополий.

Естественная монополия — это состояние отрасли, в которой присутствует единственная фирма по причине технической невозможности или экономической неэффективности конкуренции в данной отрасли (первый и второй факторы монополизации, приведенные в разделе 4.2.). Примерами естественных монополий являются, прежде всего, инфраструктурные отрасли — водопроводы, электросети, теплосети, железные дороги и т.д. Вместе с тем, при определении естественных монополий в указанных отраслях следует отделять сами инфраструктурные предприятия (например, электросети), которые являются естественной монополией, от организаций, производящих и продающих продукцию с использованием данной инфраструктуры (например, электростанций), которые могут работать в условиях конкуренции.

Открытая монополия — это состояние отрасли, в которой присутствует монополия, не имеющая постоянной защиты от потенциальных конкурентов. Причинами возникновения открытой монополии являются инновации, защищенные патентами, а также приемы нечестной конкуренции (четвертый и седьмой факторы монополизации, приведенные в разделе 4.2.). Фирмы, работающие в условиях открытой монополии, не могут надолго «успокоиться» и извлекать выгоды из своего монопольного положения — они вынуждены постоянно работать над возведением все новых барьеров против входа конкурентов в отрасль.

Закрытая монополия — это состояние отрасли, в которой присутствует монополия, вызванная юридическими барьерами со стороны государства, либо исключительными правами собственности на источники сырья. Такие монополии обычно лучше защищены от конкурентов, нежели открытые монополии.

Как уже отмечалось ранее, ситуация, когда на рынке присутствует один покупатель, называется монопсонией. Такая ситуация характерна обычно для рынков ресурсов. Например, градообразующее предприятие в небольшом населенном пункте является практически чистым монопсонистом на местном рынке труда. Большое количество мелких поставщиков сельскохозяйственного сырья сталкиваются с небольшим числом крупных оптовых торговцев и переработчиков сельскохозяйственной продукции, причем в определенном регионе может работать всего один покупатель, и т.д.

Иногда фирма может одновременно быть монопсонистом на рынке ресурсов и монополистом на рынке товаров.

Двусторонняя монополия — это ситуация на рынке, где присутствуют всего два субъекта — продавец (монополист) и покупатель (монопсонист). Например, предприятие-монопсонист на рынке труда может столкнуться с профсоюзом работников, действующим как монополист при продаже труда.

Определение цены и объема производства в условиях чистой монополии в краткосрочном периоде.

Монополия является противоположностью совершенной конкуренции. Она характеризует такой тип рыночной ситуации, при котором существует только один продавец товара. Такая фирма удовлетворяет совокупный спрос всех потенциальных покупателей товара и в этом смысле понятия «фирма» и «отрасль» совпадают, и линия спроса на продукцию монополии имеет отрицательный наклон.

Монополия имеет ряд следующих характерных особенностей: высокие барьеры для вступления в отрасль (патенты, лицензии, отдача от масштаба и др.), производство уникального продукта, один продавец встречается на рынке с большим числом покупателей.

Казалось бы, монополия может производить любое количество товаров и устанавливать любые цены. Но и для монополии существуют следующие ограничения:

Линия спроса и цена спроса на количество покупаемого товара (чтобы увеличить объем продаж, фирма должна снизить цену, поэтому соизмеряет полученные выгоды с потерями).

Эластичность спроса: при неэластичном спросе нет смысла снижать цену (общая выручка уменьшается, предельная выручка получает отрицательные значения). При эластичном спросе нет смысла повышать цену.

Правило MR=MC, как уже отмечалось, характерно для любой фирмы.

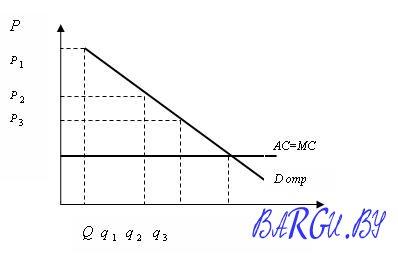

Рис. 1. Оптимум монополии

Таким образом, объем выпуска в условиях монополии – Qm определяется пересечением MR и MC – точка а. Но для такого объема производства цена спроса – pm. Отсюда – оптимум монополии: Qm и pm.

Сравним с оптимумом конкурентной фирмы: здесь цена постоянна и выполняется равенство p*=MRk=MC. Точка оптимума – точка k. Следовательно, в условиях монополии выпуск продукции меньше (Qm<Qk), а цена выше (pm>pk). При этом покупатель платит монополисту больше, чем тому нужно для производства дополнительной единицы товара: MC при Qm равны pa.

Исходя из этого, общая прибыль монополиста на весь объем продукции равна площади pcpamc, сверхприбыль – pkpmmb.

В связи с этим возникает необходимость государственного регулирования деятельности монополий. Государство может устанавливать предельные цены, потоварный или паушальный налоги. Кроме того, большую роль в этом плане играет антимонопольное законодательство.

Равновесие монополии в долгосрочном периоде.

В долгосрочном периоде продукция не производится с минимальными средними затратами. Кривая спроса касается кривой средних затрат слева от минимального значения последней. Поэтому гетерогенные блага обходятся дороже, чем стандартные.

Еще одним фактором, способствующим удорожанию продукции в условиях монополистической конкуренции, являются расходы на рекламу. Совершенный конкурент не тратится на рекламу из-за того, что ее возможный эффект в значительной степени достанется другим. Монополисту не нужна реклама из-за отсутствия соперников. Монополистический конкурент за счет расходов на рекламу может увеличить свою долю на рынке.

В связи с тем, что число факторов, определяющих равновесие на рынках несовершенной конкуренции, значительно превышает количество ценообразующих факторов на рынке совершенной конкуренции или монополии, до настоящего времени так и не разработана единая модель ценообразования на этих рынках. Наиболее известная и простая — это модель Чемберлина [7, с.117].

Спорным также является вопрос об эффективности монополистической конкуренции. Неэффективность механизма монополистической конкуренции связана, во-первых, с равновесной Ценой, которая на рынке монопольной конкуренции превышает предельные издержки. Это означает, что цена, которую платят покупатели за потребление дополнительных единиц продукции, превышает издержки на их производство. Во-вторых, фактический объем производства фирмы меньше, чем тот, который минимизирует средние издержки. В условиях монополистической конкуренции кривая спроса имеет наклон вниз, поэтому точка нулевой прибыли оказывается левее точки минимальных средних издержек. Эти резервные производственные мощности неэффективны, так как средние издержки могут быть сокращены, если будет действовать меньшее число фирм [16, с.300].

Указанные причины уменьшают благосостояние потребителей. Однако против нежелательности монополистической конкуренции есть два аргумента. На большинстве рынков монополистической конкуренции монопольная власть невелика. Как правило, конкурирует достаточное число фирм, фирменные марки товаров которых взаимозаменяемы. Следовательно, чистые убытки от монопольной власти также невелики. Во-вторых, неэффективность рыночного механизма компенсируется за счет широкого ассортимента товаров.

Каковы экономические последствия монополистической конкуренции?

Во-первых, недоиспользуются ресурсы для производства товаров, т. е. возникают избыточные производственные мощности.

Во-вторых, потребители не получают товар по наименьшей цене, т. е. недопроизводится продукция, необходимая потребителю.

В-третьих, приспособление продукта к потребительскому спросу требует дифференциации продукта и его совершенствования.

В-четвертых, приспособление потребительского спроса к продукту вызывает совершенствование рекламы.

Ценовая дискриминация. Чистая монополия и экономическая эффективность.

Модель простой монополии построена исходя из допущения , что все

единица продукции , продаваемые на протяжении определённого периода времени

, реализуются по одной и той же цене. Такая ценовая политика является

абсолютно неизбежной в любой ситуации , когда возможна перепродажа

продукции. Например , весьма маловероятно , чтобы книжный магазин ,

расположенный на территории университетского городка ( типичная монополия )

, стала вдруг продавать учебники по экономике студентам старших курсов по

одной цене , а всем остальным - с 25 % - й скидкой. Если даже он и

попытается так сделать , то какой - нибудь сметливый второкурсник вскоре

начнёт покупать эти книги для их последующей продажи старшекурсникам по

сходной цене. Вскоре продажа книг в этом магазине по исходной цене упадут

до нуля.

Однако не все фирмы вынуждены продавать все единицы продукции по

одной цене. Есть фирмы , которые устанавливают разные цены для разных

покупателей на один и тот же продукт. Если цены , установлены для разных

покупателей , отражает не различие в издержках фирмы , связанных с

индивидуальным подходом к обслуживанию этих покупателей , то фирма

осуществляет ценовую дискриминацию.

Так , театр устанавливающий цену на билет 5 руб. для взрослых и 3

руб. для детей осуществляет ценовую дискриминацию , поскольку издержки

театра одинаковы для всех посадочных мест. Иначе обстоит дело , например ,

на овоще - базе , где цена 1 тонны картошки на 4 % ниже по оптовой цене.

Здесь просто учитывается разница в издержках при различных видах кассовых

операций.

Для того, что бы фирма - монополист смогла осуществлять ценовую

дискриминацию , рынок должен отвечать двум условиям. Во - первых ,

покупатели в силу невозможности или неудобств не могут перепродавать

купленную продукцию. Во - вторых , продавец должен быть в состоянии

разделять покупателей на группы , исходя из учёта эластичности спроса на

товары. После этого тем покупателям , спрос которых обладает высокой не

эластичностью , будет предложена высокая цена , а тем , чей спрос эластичен

- более низкая.

Обсуждение проблемы условий дискриминации проводится обычно в

контексте теории монополии , однако это - не единственная рыночная

структура , в которой встречается такое явление. Любая фирма , способная

назначить цену на свою продукцию , если она в состоянии разделить

потенциальных покупателей в зависимости от эластичности предъявляемого ими

спроса , а эти последние в принципе лишены возможности перепродавать свою

продукцию , рано или поздно сталкиваются с искушением воспользоваться

стратегией ценовой дискриминации. Электростанция , назначающая разные цены

для населения и для промышленных предприятий , представляет собой монополию

, осуществляющей ценовую дискриминацию. Авиационная компания , берущая с

туристов и бизнесменов различную плату за билеты , делает то же самое.

Наконец , ресторан , обслуживающий отдельных клиентов по ценам со скидкой ,

поступает аналогично.

Регулирование деятельности монополий.

В мире известны две модели для преодоления высоких цен, устанавливаемых монополиями. Зарубежная теория и практика показывают, что высокие цены и нормы прибыли сегодняшних мо-нополистов побуждают другие предприятия и новых инвесторов к проникновению на их рынки, что само по себе создает условия для возникновения и развития конкуренции.

Другая модель, которая экспериментировалась в условиях отечественной экономики, состоит в том, что, если товар продается по монопольно высоким ценам, правительство прибегает к регулированию таких цен. Предприятия в условиях ограничения прибыли, стремясь уйти от государствен-ного регулирования, завышают себестоимость, растрачивая свои ресурсы. Правительство, пытаясь осуществлять такое регулиро-вание, нередко выплачивает дотации, субсидии, предоставляет раз-личные льготы, растрачивает государственные ресурсы. Такая по-литика увековечивает монополию, устраняя возможности для по-явления конкурентов.

Разумеется, первая модель относится к хорошо функциони-рующему рынку. Сверхмонополизированная структура производства в Беларуси, доставшаяся нам в наследство, неизбежно создавала трудности в формировании конкурентной рыночной среды и рыноч-ных цен. Когда рынок только формируется, не создана его инфра-структура, отсутствуют инвестиции, независимая торговая сеть, высокая цена не в состоянии выполнять функции привлечения но-вого предложения и ограничения спроса.

На этапе трансформации экономики сфера государственного антимонопольного ценового регулирования должна быть еще дос-таточно широкой, адаптированной к особенностям экономики пере-ходного периода. В нее следует включать регулирование цен на продукцию как естественных монополий, так и ряда искусствен-ных. К естественным монополиям относятся отрасли производства, в которых минимальные издержки в расчете на единицу продукции достигаются при сосредоточении производства на единственном предприятии. В этом случае создание конкуренции путем рассре-доточения производства на нескольких предприятиях является эко-номически нецелесообразным, так как ведет к повышению удель-ных издержек (электроэнергетика, связь, железнодорожный транс-порт, газ, тепло, водоснабжение).

Вследствие изменившихся экономических условий основным направлением антимонопольной политики должно стать дальней-шее сужение сферы прямого государственного регулирования цен на товары (работы, услуги) организаций-монополистов на основе дифференцированного подхода к товарным рынкам и разным груп-пам товаропроизводителей и постепенного перехода от ценового регулирования к системе антимонопольного регулирования и конт-роля, который осуществляет:

1) предупреждение, ограничение и пресечение монополистичес-кой деятельности хозяйствующих субъектов и органов управления;

2) пресечение недобросовестной конкуренции;

3) обеспечение правовой защищенности добросовестной конкуренции;

4) содействие развитию конкуренции на товарных рынках страны;

5) контроль за экономической конкуренцией; совершенствование регулирования деятельности естествен-ной монополии.

Одним из направлений антимонопольной политики является работа по созданию условий для ликвидации самих возможностей злоупотребления монопольным положением хозяйствующих субъек-тов, освобожденных от ценового регулирования. При этом сохраня-ется необходимость регулирования цен (тарифов) на продукцию, обеспечивающую национальную, продовольственную, экологичес-кую безопасность.

Основные признаки монополистической конкуренции. Равновесие фирмы-монополистического конкурента в краткосрочном периоде.

Монополистическая конкуренция – это рыночная структура, состоящая из множества мелких фирм, выпускающих неоднородную продукцию и имеющих свободный вход и выход с рынка. Монополистическую конкуренцию отличает производство дифференцированного продукта и наличие неценовой конкуренции. Рынок схож с совершенной конкуренцией по большому количеству производителей, с монополией по возможности воздействия на рыночную цену в своем ценовом сегменте.

Теория монополистическая конкуренция рассмотрена американцем Чемберленом в книге “Теория монополистической конкуренции” и англичанкой Джоан Робинсон в книге «Экономика несовершенной конкуренции».

Чертами, отличающими монополистическую конкуренцию от других видов конкуренции, являются: дифференциация продукции, наличие множества продавцов, конкуренция по неценовым показателям. Монополизм в данной модели основан на дифференциации продукта, но ограничен большим числом конкурентов.

Признаками структуры монополистической конкуренции являются:

1. На рынке оперирует большое количество малых, средних и крупных производителей ( меньше 20).

2. Фирмы производят неоднородный, дифференцированный продукт, то есть многообразные товары - субституты. Дифференциация продукта – это разнообразие потребительских условий и качеств сбыта товара, включающего в себя стиль, упаковку, условия реализации, услуги, сопутствующие продажи, пространственное место нахождение продавца, стимулированность сбыта посредством рекламы. Дифференциация позволяет обеспечить известную степень обособленности рынка для отдельной фирмы за счет разницы в цене субститутов и создать, тем самым, предпосылки для контроля над ценой ( рынки обуви, одежды, рынки моющих средств, гостиницы и др.) .

3. Рынок не защищён специальными барьерами, однако затруднения на входе в рынок могут сформировать: известные торговые имена, фабричное клеймо, торговая марка, известный бренд, знакомый логотип.

4. Фирма способна оказывать воздействие на рыночную цену в той степени, в которой она сумела узко отдифференцировать свой продукт, т.е. предать ему неповторимое качество, свойство.

5. Типичным явлением для рынка становится неценовая конкуренция, которая может осуществляться по следующим основным направлениям:

· реальное совершенствование качества и потребительских свойств продукта;

· предоставление более привлекательных условий покупателям при продаже, например, рассрочка, кредит, свободный доступ;

· предоставление сервисных услуг покупателям: гарантийный и постгарантийный;

· широкая рекламная компания: брендинг, обслуживание;

· более выгодное местоположение фирмы относительно рынков сбыта и т.д.

1. Доступ к информации свободен.

2. Из-за открытости рынка, равновесие в долгосрочном периоде достигается при безубыточности, однако, не исключается возможность получения экономической прибыли в ходе неценовой конкуренции.

Дифференциация продукции ведёт к тому, что монополистически конкурентная фирма может в определённых пределах управлять ценой. Иными словами, кривая спроса на её продукт имеет отрицательный наклон. Обладая некоторой монопольной властью, размер которой зависит от успеха в дифференциации своего продукта по отношению к продуктам других фирм, фирма – монополистический конкурент является ценоискателем и стремится установить цену, максимизирующую прибыль.

Спрос на продукцию фирм, действующих в условиях монополистической конкуренции, достаточно эластичен, но всё-таки убывает (так как рыночная власть не велика). Кривая спроса более пологая, чем у чистой монополии, поскольку потребителям легче переключится на товары-заменители при повышении цены. Чем больше число конкурентов и слабее дифференциация продукта, тем более эластична кривая спроса каждого продавца, т.е. тем больше ситуация будет приближаться к совершенной конкуренции и тем меньше будет рыночная власть отдельной фирмы.

Равновесие фирмы-монополистического конкурента в долгосрочном периоде.

Монополистическая конкуренция подразумевает такую рыночную ситуацию, при которой относительно большое число небольших производителей предлагают похожую, но не идентичную продукцию.

Монополистическая конкуренция предполагает смешение монополии и конкуренции: точнее, монополистическая конкуренция включает в себя очень значительный объем конкуренции, смешанный с небольшой дозой монопольной власти.

Если фирмы в краткосрочном периоде получали экономическую прибыль, то это стимулирует к входу на рынок новых фирм - конкурентов, что приводит к увеличению числа видов предлагаемой продукции и снижению спроса для всех соперничающих фирм. По мере того, как спрос на продукцию присутствующих на рынке фирм падает, начинается снижение цены и уровня экономической прибыли. И наоборот, убытки, которые несут фирмы в краткосрочном периоде, подталкивают их к выходу с рынка. Так как фирмы покидают рынок, количество видов предлагаемой продукции сокращается, уменьшение числа фирм ведет к увеличению спроса на товары оставшихся на рынке фирм. По мере того, как спрос на продукцию остающихся на рынке фирм растет, убытки сокращаются. Процесс миграции фирм продолжается до тех пор, пока экономическая прибыль не достигает нулевой отметки. В долгосрочном периоде существует тенденция к получению нормальной прибыли, или другими словами, к безубыточности. Долгосрочное равновесие фирмы на рынке монополистической конкуренции представлено графически:

Р-АС=0 экономическая прибыль равна нулю

Новые фирмы не имеют побудительных мотивов к входу на рынок, а существующие - не имеют стимулов к выходу. Кривая спроса на рисунке касается кривой средних общих издержек, т.е. цена устанавливается на уровне средних общих издержек Р=АС.

Долгосрочное равновесие на рынке монополистической конкуренции характеризуется 2 свойствами:

1. Как и на рынке чистой монополии цена товара превышает предельные издержки фирмы (P>MC). Данный вывод следует из того, что максимизация прибыли требует равенства предельного дохода MR предельным издержкам МС, а вследствие отрицательного наклона кривой спроса предельный доход меньше цены.

2. Как и на конкурентном рынке, цена равняется средним общим издержкам, так как свободный вход и выход фирм с рынка ведет к установлению нулевой экономической прибыли.

Второе свойство показывает отличие рынка монополистической конкуренции от чистой монополии. Так как чистая монополия - единственный продавец продукции, не имеющий близких заменителей, она имеет возможность получать положительную экономическую прибыль даже в долгосрочном периоде.

В условиях монополистической конкуренции фирма пытается удержать равновесие в долгосрочном периоде и работать в условиях безубыточности, получая только нормальную прибыль. Однако, фирмы будут предпринимать усилия, чтобы улучшить свое положение и получать экономическую прибыль в долгосрочном периоде. Некоторые из них могут достичь желаемого результата благодаря использованию методов неценовой конкуренции. Эти методы включают дифференциацию продукта и его совершенствование, рекламу продукта.

Монополистическая конкуренция и экономическая эффективность. Избыточные производственные мощности.

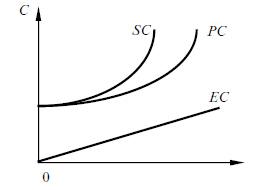

При анализе эффективности фирмы — монополистического конкурента следует исходить из тройного равенства — цены, предельных издержек и средних общих издержек. При условии равенства цены и предельных издержек эффективно используются ресурсы, а высокая производственная эффективность, эффективность технологии достигаются при равенстве цены с минимальными средними валовыми издержками. С учетом этого получается, что монополистическая конкуренция не обеспечивает ни эффективного использования ресурсов, ни производственную эффективность. Монополии, как правило, недоиспользуют ресурсы и производят несколько меньший, чем наиболее эффективный, объем продукции. В силу этого на единицу продукции такие фирмы несут более высокие издержки, чем возможный достижимый минимум. Поэтому естественным является то, что цены монополистической конкуренции установливаются на несколько высоком уровне, чем при чистой конкуренции, иначе не обеспечится равенство нормальных прибылей. Анализ данного процесса приводит к логическому выводу: на рынке вместо существующего числа фирм могло бы действовать меньшее их количество, но при полной занятости ресурсов производить такую же или большую величину продукции, а это усилит монополистическую тенденцию и сузит раки конкуренции. Кроме того, ограничение числа действующих на рынке I фирм приведет к ограничению номенклатуры производимых благ и услуг, что затронет интересы потребителей и скажется на величине и структуре спроса. При этом сам по себе механизм рынка монополистической конкуренции не способен обеспечить оптимальное разнообразие товаров при допустимом уровне иен на них. Поэтому на помощь рынку приходит государство с политикой антимонопольного законодательства, системой мер, направленных на поддержание малого и среднего бизнеса, стимулирование развития индивидуального предпринимательства и семейного производства. Разница между количеством товара, соответствующим минимуму долгосрочных средних издержек, и количеством, выпускаемым фирмой, называется избыточной мощностью. Избыточная мощность в отраслях с монополистической конкуренцией означает, что такой же выпуск продукции возможен при более низких средних издержках, то же количество товара можно было бы произвести меньшим числом фирм отрасли, причем каждая из них производила бы большее количество продукции при минимально возможных средних издержках. Следовательно, могло быть использовано меньше ресурсов. В этом смысле монополистическая конкуренция является неэффективной. Данное положение в экономической литературе называется теоремой избыточной производственной мощности.

Основные признаки олигополии. Причины возникновения олигополии и ее виды.

Олигополия - это рыночная структура, при которой в реализации какого-либо товара доминируют очень немного продавцов, а появление новых продавцов затруднено или невозможно. Продукт у разных продавцов может быть и стандартизирован (например, алюминий), и дифференцирован (например, автомобили). На олигополистических рынках господствует, как правило, от двух до десяти фирм, на которые приходится половина и более общих продаж продукта. Слово "олигополия" введено английским гуманистом и государственным деятелем Томасом Мором (1478-1535) в ставшем всемирно известном романе "Утопия" (1516). Олигополистические рынки обладают следующими признаками: • а) малое число фирм и большое число покупателей. Это означает, что объем рыночного предложения находится в руках нескольких крупных фирм, которые реализуют продукт многим мелким покупателям; • б) дифференцированная или стандартизированная продукция. В теории удобнее рассматривать однородную олигополию, однако если отрасль производит дифференцированную продукцию и имеется множество субститутов, то это множество субститутов можно анализировать как однородный агрегированный продукт; • в) наличие существенных препятствий входа на рынок, т. е. высокие барьеры входа на рынок; • г) фирмы в отрасли сознают свою взаимозависимость, поэтому контроль за ценами ограничен. Только фирмы, обладающие большими долями в общем объеме продаж, могут влиять на цену товара. Меру преобладания на рынке одной или нескольких больших фирм определяют коэффициент концентрации (процентное отношение продаж четырех крупнейших фирм к общему отраслевому объему выпуска продукции) и индекс Херфиндаля, который рассчитывается суммированием результатов, полученных посредством возведения в квадрат процентных долей рынка фирм, реализующих продукцию на данном рынке: H = S12 + S22 + S32 + .. + SN2 где S1 - доля рынка у фирмы, обеспечивающей наибольший объем поставок; S2 - доля рынка следующего по величине поставщика и т. д. Поведение фирм на олигополистических рынках уподобляется поведению армий на войне. Фирмы - соперники, а трофеем выступает прибыль. Их оружием является контроль над ценами, реклама и объем выпуска. Олигополия: модель картеля.

Олигополия: модель ценового лидерства.

Лидерство в ценах - это одна из форм рыночного поведения олигополистов, при которой все конкуренты на данном рынке следуют в фарватере ценовой политики ведущего или господствующего олигополиста. Речь идет о том, что наиболее крупная или наиболее эффективная в отрасли компания выбирает подходящие момент и место для изменения цены, тогда как все остальные олигополисты автоматически следуют этому изменению.

Когда мы говорим о лидерстве в ценах, то предполагаем, что никаких соглашений или договоренностей между предприятиями нет. И тем не менее согласование действий олигополистов, несмотря на закамуфлированный характер, в определенном смысле происходит открыто. Ценовой лидер, высказывая публично те или иные намерения в отношении предполагаемого изменения цены, как бы провоцирует реакцию остальных товаропроизводителей. Ответная реакция конкурентов на зондирование лидера отрасли служит своего рода сигналом к осуществлению либо воздержанию от тех или иных мероприятий.

Особенность поведения ценового лидера заключается в том, что он, как правило, не реагирует на незначительные колебания в условиях издержек и спроса. Изменение цен происходит только в том случае, если имеют место заметные отклонения в стоимости тех или иных факторов производства или изменения в условиях функционирования предприятия либо выпуска продукции.

Олигополия: модель блокирующего ценообразования.

Модель блокирующего ценообразования. Модель блокирующего ценообразования — это модель, препятствующая проникновению в отрасль новых фирм снижением рыночной цены. Это позволяет сохранить в отрасли сложившееся устойчивое равновесие и наиболее благоприятные условия для получения прибыли. Таким образом, стремясь к закреплению своей рыночной власти, олигополистически взаимодействующие фирмы могут координировать свою деятельность с целью противодействия проникновению на рынок новых фирм. Пусть при кооперативной стратегии фирмы отрасли могли бы получить экономическую прибыль (рис. 7.4), производя объем продукции Q по цене Р. Но получение в этом случае экономической прибыли стало бы причиной проникновения в отрасль новых фирм. В результате прибыль фирм уменьшится, а некоторые из них могут быть вытеснены из отрасли. Поэтому, зная уровень отраслевого спроса и издержек, оценив минимально возможные средние издержки претендентов на вход в отрасль, действующие фирмы устанавливают рыночную цену Р на уровне минимальных долгосрочных средних издержек LATC . Это лишает фирмы экономической прибыли, но и делает невозможным проникновение в отрасль «чужаков».

Рисунок 7.4 — Модель блокирующего ценообразования Подобная практика может использоваться и в целях вытеснения из отрасли конкурентов.

Олигополия: модель сознательного соперничества.

Модель сознательного соперничества. Такая модель имеет место, когда фирмы отраслевого рынка не координируют своей деятельности и ведут сознательное соперничество за объем продаж. Равновесие в отрасли будет достигнуто при цене, равной средним издержкам (рис. 7.5).

Рисунок 7.5 — Модель сознательного соперничества, «войны цен» Пусть две фирмы имеют одинаковые и постоянные средние издержки. При отраслевом спросе D отр они поделят рынок, произведут Q по цене Р и получат экономическую прибыль. Если одна фирма снизит цену до Р , она увеличит предложение до q и захватит весь рынок. Если конкурент также снизит цену до Р , то весь рынок q достанется ему. Ответные действия конкурента заставят фирму снижать цену до тех пор, пока она не сравняется со средними издержками. Ценовые войны выгодны потребителям, так как ведут к перераспределению излишка в их пользу. Однако они обременительны для фирм, несущих значительные потери. Кроме того, использование такой стратегии ограничено: она легко имитируется конкурентами и фирме трудно достичь поставленных целей. С другой стороны, легкость приспособления конкурентов таит в себе угрозу недостатка конкурентного потенциала у самой фирмы. Поэтому на олигополистическом рынке предпочтение отдается неценовым методам конкуренции, которые трудно копировать.

Олигополия: модель дуаполии Курно.

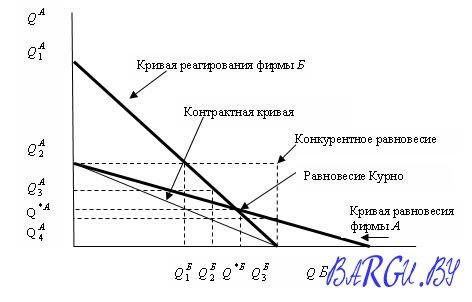

Модель дуаполии Курно. Модель демонстрирует механизм установления рыночного равновесия, когда в отрасли действуют две фирмы и каждая принимает собственное решение об объеме выпуска стандартизированного блага, исходя из заданности и постоянства объема производства конкурента. Пусть рыночный спрос представлен кривой D, а предельные издержки фирмы МС постоянны. Если фирма А считает, что другая фирма не будет производить, то максимизирующий прибыль объем ее выпуска составит Q. Если же она предполагает, что фирма Б будет осуществлять предложение в объеме Q единиц, то фирма А, воспринимая это как смещение на эту же величину спроса на свою продукцию D , будет оптимизировать свой выпуск на уровне Q . Любое дальнейшее увеличение предложения фирмой Б фирма А будет воспринимать как смещение спроса на свою продукцию D и оптимизировать выпуск в соответствии с этим Q (рис. 7.6 ).

Рисунок 7.6 — Кривые реагирования фирмы при дуаполии Курно Таким образом, изменяясь в зависимости от предположения об объеме выпуска фирмы Б, решения по объему производства фирмы А представляют собой кривую реагирования Q на изменение выпуска фирмой Б. Действуя аналогично, фирма Б будет иметь свою кривую реагирования Q на предполагаемые действия фирмы А (рис. 7.7).

Рисунок 7.7 — Установление рыночного равновесия для дуаполии Курно Отражая максимизирующий объем производства одной фирмы в зависимости от выпуска другой, кривые реагирования позволяют проследить, как устанавливается равновесный выпуск. Поскольку объем выпуска одной фирмы зависит от объема выпуска другой, то кривые реагирования фирм представляют выпуск одной фирмы как функцию от выпуска другой. Это позволяет определить кривые реагирования фирм. При линейной кривой спроса, например, , где , и при нулевых предельных издержках , получим: . . Поскольку , то приравнивая уравнение MR к нулю, и решив его относительно Q , получим кривую реагирования фирмы А — . Проводя подобные расчеты в отношении фирмы Б, получим ее кривую реагирования — . Решив уравнение кривых реагирования, мы найдем равновесный объем выпуска фирм. Если фирма А будет производить Q , то в соответствии с кривой реагирования фирма Б производить не будет, так как в этом случае рыночная цена равна средним издержкам и увеличение выпуска приведет к снижению цены ниже средних издержек. Если фирма А произведет Q , фирма Б отреагирует выпуском Q . Реагируя на выпуск Q , фирма А сократит выпуск до Q . Устанавливая объем выпуска в соответствии со своей кривой реагирования, фирмы достигнут равновесия в точке их пересечения Q и Q . Это равновесие Курно, которое свидетельствует о наилучшем с точки зрения максимизации прибыли положения фирмы при заданных действиях конкурента.

Олигополия: модель ломаной кривой спроса. Ценообразование по принципу «издержки-плюс».

Модель ломаной кривой спроса. Модель отражает случай ценовой конкуренции, когда предполагается, что фирмы всегда реагируют на снижение цен конкурентами и не реагируют на их повышение. Пусть схожие фирмы производят и продают идентичный товар в объеме Q по цене Р в соответствии с отраслевым спросом D . Если бы одна фирма снизила цену до Р , она вытеснила бы другие фирмы, не последовавшие ее примеру, и могла бы увеличить объем продаж до Q , удовлетворяя отраслевой спрос. Но фирмы реагируют на снижение цен конкурентами и последуют примеру данной фирмы. В результате объем продаж фирмой составит лишь q с учетом спроса на товар данной фирмы D . Если фирма повысит цену до Р , а другие фирмы ей не последуют, она реализует минимально из отраслевого спроса q . Если другие фирмы последуют ее примеру, объем реализации фирмы составит Q (рис. 7.8).

Рисунок 7. 8 — Модель ломаной кривой спроса Таким образом, кривая отраслевого спроса принимает вид ломаной кривой, точка перегиба которой является точкой преобладающей отраслевой цены. Кривая спроса на продукцию олигополиста высоко эластична выше точки перегиба и неэластична ниже нее. Это означает, что фирмы будут воздерживаться от необоснованного повышения цен, боясь потерять своей доли рынка и прибыли, а также от немотивированного снижения цен. С учетом положения кривой предельной выручки (MR) можно предположить, что даже при изменении предельных издержек (МС , МС ) в пределах вертикального отрезка кривой предельной выручки объемы продаж изменяться не будут. На практике модель так работает не всегда: не всякое снижение цен воспринимается конкурентами как стремление завоевать рынок. Поскольку товары легко заменяемы, олигополисты склонны продавать свой товар при чистой олигополии по одинаковым ценам, а при дифференцированной — по сравнимым ценам.

Олигополия: модели теории игр.

Модели теории игр. При взаимодействии фирм поведение каждой из них обусловлено многими институциональными условиями — неполнотой информации, неопределенностью, наличием трансакционных издержек, множественностью целей, действиями конкурентов, и др. Отсюда более предпочтительной для анализа взаимодействия участников рынка является институциональная экономическая теория. Она исходит из того, что предпочтения не являются заданными и стабильными, а формируются под влиянием многих изменяющихся условий (институтов). Учитывая наличие информационных издержек и ограниченность знания, в качестве определяющего выбор принципа она использует не оптимальность, а удовлетворенность. Одним из методов институционального анализа взаимодействия фирм являются формальные модели, построенные на основе теории игр. Теория игр представляет собою способ анализа взаимообусловленного поведения, когда решения одного участника оказывают влияние на решения другого, и наоборот. Она не требует полной рациональности в поведении и не предполагает наличия единственного равновесия. Поскольку речь идет о взаимообусловленном поведении, то вся игра строится на принципе оценки результатов стратегий участников игры. Для этого создается матрица выигрышей, представляющая собою варианты и оценки результатов решений участников взаимодействия. а сама игра может быть представлена в стратегической или развернутой форме. При этом игры могут быть некооперативными, когда обмен информацией между участниками в процессе игры невозможен, и кооперативными, когда такой обмен возможен. Пример стратегической фирмы: Фирма Б Фирма А Стратегия Снизить цену Не снижать цену Снизить цену –5; –5 15; –10 Не снижать цену –10; 15 0; 0 Если фирма А снизит цену на свою продукцию, то она увеличит свою прибыль, увеличив объем продаж, только в том случае, если фирма Б не снизит цену на свою продукцию (15; –10). Если же фирма Б последует примеру фирмы А и снизит цену, то это приведет к снижению прибыли у обеих фирм (–5; –5). Напротив, в случае снижения цены фирмой Б и сохранении ее фирмой А, прибыли последней сократятся, а фирмы Б вырастут (–10; 15). Только в случае сохранения существующей цены у фирм не происходит изменения прибылей (0; 0). Суть игры заключается в том, чтобы в условиях неопределенности поведения конкурента выработать равновесную, т. е. наиболее приемлемую с точки зрения последствий, стратегию взаимодействия. В рамках взаимодействия фирм могут быть достигнуты различные типы равновесия. Когда действия фирмы А обеспечивают максимальный результат вне зависимости от характера реагирования фирмы Б, говорят о равновесии доминирующей стратегии. Оно достигается в случае пересечения доминирующих стратегий обеих фирм. Ситуация, при которой стратегия фирмы А обеспечивает максимальный результат в зависимости от действия фирмы Б, называется равновесием по Нэшу, которое означает, что ни одна из фирм не сможет увеличить свой выигрыш в одностороннем порядке. Если же равновесие достигается при условии, что улучшение положения одной из фирм невозможно без ухудшения положения другой, то в этом случае имеет место равновесие по Парето. В случае, когда максимизация результатов участников игры достигается в результате принятия решения одной фирмой на основе известного ей решения другой фирмы, возникает равновесие по Штакельбергу, которое имеет место всегда. Модели теории игр позволяют не только проанализировать поведение участников рынка в той или иной ситуации, но и выявить возникающие в процессе их взаимодействия проблемы — координации, совместимости и кооперации. Поскольку в реальной практике фирмы находятся в постоянном взаимодействии (повторяющиеся игры), то принимаемые ими решения основываются на предыдущем опыте, а сами они приходят к выводу о том, что в долгосрочном периоде кооперативное поведение выгоднее некооперативного.

Антимонопольное законодательство и антимонопольное регулирование и его особенности в Республике Беларусь.

Становление антимонопольного регулирования в Беларуси происходит в неопределенных, непредсказуемых условиях, традиционно не предусмотренных, при отсутствии рыночной конкурентной среды, при тотальном хроническом дефиците и углубляющемся экономическом кризисе. Необходимость его обусловили:

1) высокий уровень концентрации и слабая диверсификация производства;

2) преобладание крупных чистых монополий - единственных производителей;

3) формирование квазирыночных структур;

4) усиление злоупотреблений доминирующим положением на рынке со стороны отдельных хозяйствующих субъектов, чему способствовали распад хозяйственных связей в рамках бывшего СССР, расстройство финансовой и денежно-кредитной: систем, сокращение объемов производства, стагнация в инвестиционной сфере, потеря управляемости экономикой, отсутствие четкой классификации видов монополий.

Начало государственной политики в области антимонопольного регулирования положено принятием в декабре 1992 г. первого в истории республики антимонопольного закона "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции", вступившего в силу I марта 1993 г. (далее - Закон). Проведение последовательной антимонопольной политики стало одной из постоянных функций государственного управления.

Антимонопольная политика в Республике Беларусь направлена на формирование конкурентных отношений в сфере производства и обращения товаров и услуг путем ограничения, пресечения и предупреждения монополистической деятельности хозяйствующих субъектов, устранение сложившейся в экономике республики монопольной структуры рынков путем введения в действие дифференцированных подходов к регулированию деятельности естественных и искусственных монополий, учета антимонопольных требований в ходе приватизации; ликвидацию монополизма, связанного с деятельностью различного рода объединений; установление порядка создания новых субъектов хозяйствования, исключающих монополизацию рынка; на снижение отрицательных последствий монополизма, сохраняющегося по технологическим и иным причинам. Данная целевая функция определена антимонопольным Законом и конкретизирована в республиканской Комплексной программе демонополизации экономики. Одним из главных направлений антимонопольной политики должно стать обеспечение условий свободного доступа новых фирм на рынки. Вместе с тем опыт стран Восточной Европы, приступивших к антимонопольным преобразованиям, показывает, что существование на рынке нескольких производителей не гарантирует отсутствие монополизма. Выявлены новые его формы - сговоры между предприятиями в целях устранения конкуренции; бойкоты по отношению к потенциальным партнерам-поставщикам, не входящим в сговор; установление цен, наносящих урон потребителям; договоренность между производителями, ведущая к навязыванию потребителям обременительных условий поставок; разделение сфер влияния, на рынке.

Особенностями антимонопольного регулирования в Республике Беларусь являются:

1. Становление в нерыночной экономике, находящейся в кризисном состоянии;

2. Формальное заимствование основных подходов американского и западно-европейского законодательств. И в России, и в Беларуси придерживаются одинакового подхода к монополизации, что в определенной мере объясняется копированием европейских законов. Отличается он только масштабами контроля за поведением фирмы. Антимонопольное регулирование применительно к нашим условиям особенно опасно тем, что может оказаться суррогатом командно-административных механизмов. Американские специалисты считают, что "использование европейского подхода к монополизации чревато отрицательными последствиями, ибо должностные лица, воспитанные в традициях централизованного управления, при реализации антимонопольных законов не постесняются глубоко вмешиваться в дела, коммерческих предприятий"

3. Охват практически всех хозяйствующих субъектов, занимающих монопольное или доминирующее положение на рынке (при этом данные понятия не различаются, а рассматриваются как тождественные);

4. Выполнение роли инструмента макро- и микроэкономической политики;

5. Осуществление в условиях ломки АКС и плановых структур в производстве и управлении при сверхвысоком удельном весе государственной собственности, при практическом отсутствии конкуренции и значительных размеров частного капитала;

6. Нацеленность на уменьшение государственного сектора экономики входе приватизации, тогда как в США, например, - на национализацию собственности монополий;

7. Направленность на становление конкурентных отношений, в то время как на Западе - на устранение барьеров, препятствующих развитию конкуренции. Эта особенность объясняется тем, что в трансформационной экономике происходит движение от монополии к конкуренции, а в рыночной экономике, наоборот, - от свободной конкуренции к монополии.

Монополистическая деятельность в Беларуси сводится авторами Комплексной программы к различным формам злоупотреблений хозяйствующими субъектами своим доминирующим положением на рынке и к заключению соглашений между ними и органами управления, направленных на недопущение, ограничение или устранение конкуренции и ущемляющих законные интересы потребителей (ст. 5 и 6 Закона). О недопущении, ограничении и устранении конкуренции не может идти речь в условиях ее реального отсутствия, как и самих условии, необходимых для развития конкурентных отношений. В комментариях Министерства к Закону подчеркивается необходимость их создания путем "привлечения на монополизированные рынки новых товаропроизводителей посредством развития предпринимательства и поддержки новых экономических структур".

Монополистическую деятельность применительно к национальной экономической системе хозяйствования можно определить как действия, прежде всего органов управления и хозяйствующих субъектов, злоупотребляющих своим доминирующим положением, ущемляющие интересы контрагентов и потребителей. Применительно к странам с рыночной экономикой монополистическую деятельность правомерно связывать с ограничением конкуренции. В Беларуси делать это преждевременно, так как конкурентные отношения здесь находятся в стадии формирования.

Рынок ресурсов: понятие, особенности, структура. Спрос на ресурсы: понятие, факторы, эластичность.

Спрос на экономические ресурсы предъявляется фирмами-производительницами.

Величина спроса на экономические ресурсы определяется количеством ресурсов, которые фирмы готовы приобрести при существующих ценах, в данном месте, в данное время.

В отличие от спроса на готовую продукцию, спрос на ресурсы имеет производный характер, поскольку непосредственно зависит не только от цены на ресурс, но и от спроса и цен на готовую продукцию, изготавливаемую фирмой при помощи данного ресурса.

Анализ спроса в краткосрочном периоде

Для анализа спроса на ресурсы примем несколько упрощающих допущений:

фирма функционирует в краткосрочном периоде;

использует только два ресурса: труд (L) и капитал (К), причем труд выступает переменным фактором, а капитал — постоянным;

рынок ресурсов является совершенно конкурентным;

рынок готовой продукции также совершенно конкурентный.

Предельная доходность и предельные издержки ресурса. Кривые спроса на ресурсы и предложения ресурсов.

MRP (предельная доходность ресурса) – это прирост объема выпуска в денежном выражении в результате использования дополнительной единицы ресурса. MRPL (предельная доходность труда) Если товар продается на рынке совершенной конкуренции, то MRP рассчитывается по формуле: MRP=MP*P, где МР – предельный продукт ресурса, Р – цена произведенного товара MRPL = MPL*Р, где MPL – предельный продукт труда, Р – цена произведенного товара В условиях несовершенной конкуренции MRP=МР* MR, где МР – предельный продукт ресурса, MR – предельная доходность товара; MRPL= MPL* MR Правило использования ресурсов: Дополнительно вовлекать в производство ресурс имеет смысл до тех пор, пока MRP не сравняется с MRС (MRP= MRС), где MRP – предельная доходность ресурса, MRС – предельные издержки ресурса MRС – прирост общих издержек фирмы, вызванный использованием дополнительной единицы ресурса

Общая характеристика рынка труда. Функционирование конкурентного рынка труда.

Исторически рынки возникли в древности при разложении первобытных общин и натурального хозяйства. Однако заметным явлением, оказывающим большое влияние на развитие экономики, они стали в средние века. С утверждением капиталистического способа производства возник рынок рабочей силы.

Следует подчеркнуть, что, отвечая на реакцию внешних условий, периодически разрушающих сложившиеся пропорции, равновесие между отдельными звеньями экономики и факторами производства, рынки оказались способными в условиях относительно небольших кризисов вновь направлять экономику к равновесию, восстанавливать его. Они продемонстрировали возможность стихийной экономической координации планов и действий тысяч и миллионов хозяйствующих субъектов, т.е. показали определенную способность к саморегулированию, самоорганизации.

Весь процесс саморегуляции, самоорганизации происходит не в кабинетах, не на заседаниях производителей и потребителей или их комитетов, комиссий, а на основе информации и стимулов, получаемых в форме изменяющихся рыночных цен. Следовательно, в основе своей равновесие достигается стихийно, через локальные изменения, совершаемые людьми в их личных интересах. Вместе с тем во второй половине XX в. большое значение и распространение получили коллективно-договорный процесс, социальное партнерство в решении проблем, возникающих на рынке трудовых ресурсов.

В основе функционирования рынка трудовых ресурсов, как и других производственных факторов, лежат те же принципы, что и в основе рынка потребительских товаров и услуг. Анализ спроса и предложения является основным методом изучения и тех и других. Однако в функционировании рынка труда имеется ряд особенностей. Они связаны с характером и особенностями воспроизводства рабочей силы.

Каковы эти особенности?

Первая. Неотделимость права собственности на товар - рабочую силу от его владельца. На рынке трудовых ресурсов покупатель приобретает только право использования способностей к труду рабочей силы. Вместе с тем покупатель не просто покупает рабочую силу, а имеет дело с человеком, обладающим определенными правами как свободная личность, которые он должен соблюдать. Поэтому такого покупателя правильнее называть нанимателем.

Вторая. Имеет место относительно длительное взаимодействие продавца и нанимателя (по сравнению с рынком продовольственных тонеров), накладывающее свой отпечаток на их взаимоотношения, играющие немаловажную роль в конкурентоспособности фирмы. Работник может сам контролировать качество своей работы, трудиться с разной отдачей, проявлять разную степень лояльности к нанявшей его фирме.

Третья. Наличие большого числа институциональных структур особого рода (разветвленная система законодательства, социальные программы, службы занятости, профсоюзы и т.д.), что также связано со своеобразием отношений между агентами рынка трудовых ресурсов, с необходимостью более детальной регламентации различных сторон их деятельности.

Четвертая. Высокая степень индивидуализации сделок, что связано с различным профессионально-квалификационным уровнем рабочей силы, технологией, организацией труда, переходом к контрактной системе найма и т.д.

Пятая. Своеобразие в обмене рабочей силы по сравнению с обменом вещного товара. Оно состоит в том, что процесс обмена рабочей силы по сравнению с обменом вещного товара начинается в сфере обращения товара рабочая сила в форме передачи права пользования способностью к труду покупателю, что фиксируется в контракте или коллективном договоре. Дальше он продолжается в сфере производства в форме обмена функционирующей рабочей силы действительного труда - на номинальную заработную плату и закапчивается в сфере обращения жизненных благ, т.е. на рынке товаров и услуг, фактом обмена номинальной заработной платы на жизненные средства, тогда как обмен вещного товара начинается и заканчивается в сфере обращения вещного товара.

Из указанной особенности вытекает два следствия. Первое - рынок труда связывает между собой различные рынки. И второе - реальная оплата труда осуществляется в соответствии с конечными результатами и с ценой реализованной продукции, розданной данным трудом. Последнее обстоятельство ставит спрос на рабочую силу в зависимость от спроса на конечные товары и услуги Он продолжается последним, а потому называется производным спросом (как, впрочем, и спрос на другие производственные факторы).

Шестая.Для работника важную роль играют неденежные аспекты сделки, а именно:

а) содержание и условия труда;

б) гарантии сохранения рабочего места;

в) перспективы продвижения по службе и перспективы профессионального роста;

г) микроклимат в коллективе и т.д.

Из указанных особенностей следует, что и спрос на труд, и предложение труда прежде всего зависят от цены его реализации, которая в конкурентном рынке выступает в форме равновесной рыночной цены.

Принимая решение, сколько производить на основе рыночной цены, предприятие определяет свои потребности в рабочей силе, в труде, руководствуясь при этом определенным правилом найма.

Рынок труда в условиях несовершенной конкуренции.

Рынок труда может быть монополизирован как со стороны спроса, так и со стороны предложения. Рассмотрим сначала несовершенно конкурентный рынок труда, монополизированный со стороны спроса.

Монопсония, или рынок труда, на котором действует единственный наниматель труда, возникает при следующих условиях:

а) на рынке труда взаимодействуют, с одной стороны, значительное количество квалифицированных рабочих, не объединенных в профсоюз, а с другой – либо одна крупная фирма-монопсонист, либо несколько фирм, объединенных в одну группу и выступающих как единый наниматель труда;

б) данная фирма (группа фирм) нанимает основную часть из суммарного количества специалистов какой-то профессии;

в) этот вид труда не имеет высокой мобильности (например, из-за определенных социальных условий, географической разобщенности, необходимости переучиваться по новой специальности и т.п.);

г) фирма-монопсонист сама устанавливает ставку заработной платы, а рабочие либо вынуждены соглашаться с такой ставкой, либо искать другую работу.

Рынок труда с элементами монопсонии не является редкостью. Часто подобные ситуации складываются в небольших городах, где действует только одна крупная фирмананиматель труда. (Далее рассматриваются случаи, когда монопсонию формирует одна фирма).

В чем же особенность монопсонии и что она дает предпринимателям? При совершенно конкурентном рынке труда предприниматели имеют широкий выбор специалистов, мобильность труда абсолютна, любая фирма нанимает рабочих по неизменной цене, а кривая предложения труда в отрасли отражает предельные издержки на наем ресурса (труда). В условиях же монопсонии сама фирма-монопсонист олицетворяет собой отрасль, поэтому кривые предложения труда для фирмы и отрасли совпадают. В таком случае для отдельной фирмы-монопсониста кривая предложения труда показывает не предельные, а средние величины издержек на наем труда, т.е. для монопсониста кривая предложения труда является кривой средних издержек pecуpcа (ARC), а не предельных.

Поскольку кривая предложения труда для отрасли имеет «восходящий» вид, т.к. привлечение дополнительного работника из другой отрасли требует повышения заработной платы для этого рабочего, то для фирмы-монопсониста значения средних издержек ресурса возрастают. Это означает, что для нее величина предельных издержек на наем труда превосходит средние издержки (заработную плату): если фирма-монопсонист нанимает N1 = 4000 единиц рабочих по ставке W1= 400 руб., то наем N2-го рабочего по ставке W2 = 410 руб. будет означать, что такую же ставку она должна заплатить уже нанятым рабочим, иначе ее ожидают трудовые конфликты. Поэтому предельные издержки для фирмы-монопсониста на наем N2-гo рабочего составят не 410 руб., а 40410 руб. (10 руб. Ч 4000 – добавка уже нанятым N1 = 4000 рабочим, плюс 410 руб., выплачиваемые N2-му рабочему). С учетом изложенного, кривая предельных издержек для фирмы-монопсониста проходит выше кривой предложения труда.

Но любая фирма максимизирует прибыль, когда выравнивает предельную выручку, полученную в результате найма дополнительной единицы ресурса, с предельными (а не средними) издержками ресурса. В условиях монопсонии это означает, что равновесные значения зарплаты Wm и количества нанимаемых рабочих Nm фирмы-монопсониста отличаются от величины W1 и N1, установившихся при совершенно конкурентном рынке труда (рис. 23):

Рис. 23. Рынок труда в условиях монопсонии

При совершенно конкурентном рынке труда равновесные значения W1 и N1 соответствуют точке Е1 пересечения кривых D спроса на труд и S предложения труда для отрасли.

Если на рынке труда возникает монопсония, то кривая предложения для отрасли превращается в кривую предложения фирмы-монопсониста и отражает средние издержки фирмы на труд, т.е. уровень заработной платы, которую она должна выплачивать каждому работнику. Тогда кривая предельных издержек на труд MRCL лежит выше кривой S. Фирма-монопсонист выравнивает значения MRP и MRC в точке Еm, нанимая Nm рабочих и выплачивая им ставку заработной платы Wm рублей.

Заметим, что в условиях монопсонии кривая D не является кривой спроса на труд, поскольку для фирмы-монопсониста невозможно построить кривую спроса (аналогично тому, что длямонополии нельзя построить кривую предложения).

Как следует из рисунка 23, монопсонист всегда будет нанимать меньше рабочих (Nm < N1) и платить им более низкую заработную плату (Wm < W1), чем в условиях со- вершенно конкурентного рынка труда.

Содержание, функции, формы и системы заработной платы.

Заработная плата представляет собой денежную компенсацию работнику за совершенный труд. Для расчета этой компенсации используются разные методы. В одних случаях в качестве единицы учета затрат используется время, отработанное на производстве, выраженное в часах; в других - такой учетной единицей выступает произведенный за установленное рабочее время продукт, в соответствии с чем выделяются две формы заработной платы - повременная и сдельная.

Повременная заработная плата - это такая форма оплаты труда, при которой величина заработка работника зависит от фактически отработанного времени. В пределах повременной формы заработной платы дополнительно различают почасовую, дневную, недельную и месячную заработную плату. По итогам деятельности за год может быть рассчитана среднемесячная заработная плата. Она берется как средневзвешенная величина за календарный год, исключая отпускной период. Этот расчет производится для определения размера отпускных, оплаты больничных листов, определения динамики уровня жизни и тарифных ставок.

Разновидностью форм оплаты труда являются системы оплаты. Различают несколько систем повременной оплаты труда, как то: простая повременная и повременно-премиальная.

При простой повременной оплате труда работник получает лишь должностной оклад за отработанное время. Система считается приемлемой для тех видов работ, где трудно количественно определить качественные критерии труда. Это, например, труд учителя, врача, государственного служащего. Однако в каждом виде труда можно найти особенности, характеризующие качество труда. Поэтому постепенно на смену простой повременной оплате труда приходит повременно-премиальная система.

Повременно-премиальная система оплаты труда считается наиболее распространенной. При ее применении работник, кроме оклада, получает премии [1, c. 215].

Недостатком повременной формы оплаты труда является то, что должностной оклад (тарифная ставка) не в состоянии учесть различия в объемах работ, выполненных работниками одной профессии и квалификации. Такие различия, обусловленные разным уровнем производительности труда, учитывает сдельная оплата труда. Сдельная заработная плата - это форма оплаты труда, при которой величина заработка работника устанавливается в зависимости от количества изготовленных изделий или выполненных операции. В соответствии с этим сдельная заработная плата иначе называется поштучной заработной платой.

Функции заработной платы:

Мотивационная

Основана на мотивации труда - процессе побуждения человека к определенной деятельности с помощью внутриличностных и внешних факторов:

человек осознает свои потребности;

выбирает наилучший способ получения определенного вознаграждения;

принимает решение о реализации этого способа;

осуществляет действия по реализации, то есть трудится (здесь задача предприятия: создать наилучшие условия и стимулы для высокой результативности этого действия);

получение вознаграждения;

удовлетворение своей потребности.

Воспроизводственная

-уровень з/п должен обеспечивать воспроизводство;

обеспечивает длительную трудоспособность;

обеспечение семьи;

обеспечение роста профессионального и культурного образовательного уровня.

обеспечение трудоспособности работников той или иной компании.

Стимулирующая

Стимулирующая функция оплаты труда важна с позиций руководства фирмой: нужно побуждать работника к трудовой активности, к максимальной отдаче, повышению эффективности труда. Этой цели служит установление размера заработков в зависимости от достигнутых каждым результатов труда. Отрыв оплаты от личных трудовых усилий работников подрывает трудовую основу заработной платы, ведет к ослаблению стимулирующей функции заработной платы, к превращению ее в потребительскую функцию и гасит инициативу и трудовые усилия человека.

Статусная

Статусная функция оплаты труда предполагает соответствие статуса, определяемого размером заработной платы, трудовому статусу работника. Под "статусом" подразумевается положение человека в той или иной системе социальных отношений и связей. Трудовой статус - это место данного работника по отношению к другим работникам как по вертикали, так и по горизонтали. Отсюда размер вознаграждения за труд является одним из главных показателей этого статуса, а его сопоставление с собственными трудовыми усилиями позволяет судить о справедливости оплаты труда. Здесь требуется гласная разработка (при обязательном обсуждении с персоналом) системы критериев оплаты труда отдельных групп, категорий персонала с учётом специфики предприятия, что должно быть отражено в коллективном договоре (контрактах). Например, можно заложить распространенный в развитых капиталистических странах принцип трехступенчатости:

·критерии экономической эффективности всего предприятия,

·аналогичные критерии для отдельных подразделений;

·индивидуализированные критерии, играющие большую стимулирующую роль (личный трудовой вклад, коэффициент трудового участия, "заслуги" и т. п.).

Главная проблема и состоит в том, чтобы найти наиболее целесообразное сочетание коллективизма в работе, необходимого для успешной деятельности фирмы, и индивидуализма в заработной плате.

Статусная функция важна прежде всего для самих работников, на уровне их притязаний на зарплату, которую имеют работники соответствующих профессий в других фирмах, и ориентация персонала на более высокую ступень материального благополучия. Для реализации этой функции нужна еще и материальная основа, которая воплощается в соответствующей эффективности труда и деятельности фирмы в целом.

Регулирующая

Воздействует на отношение между спросом и предложением рабочей силы, на формирование коллектива, обеспечение его занятости. Эта функция выступает балансом между работниками и работодателем. Основа реализации функции - дифференциация в оплате труда по группам работников.

Производственно-долевая

Определяет меру участия каждого работника в совокупных затратах на производство.

Рынок капитала и его структура. Рынок капитальных благ.

Рынок капитала — составная часть рынка факторов производства.

Капитал — это совокупность благ, результатов прошлой трудовой деятельности, обеспечивающих создание новых благ. Он подразделяется на физический (основные и оборотные фонды), денежный и человеческий (квалификационные и профессиональные навыки) капитал. Структура рынка капитала включает рынок заемного капитала, обслуживаемый банками, и рынок ценных бумаг, обслуживаемый фондовыми биржами.

В зависимости от организации, капитал делится на основной и оборотный. Краткосрочные ссуды пополняют оборотный капитал, долгосрочные — основной капитал. Денежные средства от размещения ценных бумаг также вкладываются в основной капитал.

Для создания капитала необходимо время. Поддержание и обновление имеющегося реального капитала осуществляется, как правило, за счет амортизационных отчислений, тогда как чистое образование капитала, включающее новые сооружения, новое производственное оборудование, чистое изменение запасов, возможно лишь за счет новых вложений. Такие затраты на создание капитала называются инвестициями. При инвестировании фирмы используют как свой, так и заемный капитал.

Спрос на капитал — это спрос на инвестиционный капитал для приобретения капитала в физической форме, т. е. спрос на инвестиционные средства, которые принесут доход. Он зависит от производительности капитала, которая является убывающей. Отрицательный наклон кривой спроса на инвестиционные средства обусловлен снижением предельной производительности капитала по мере роста масштабов капитальных вложений. В разных отраслях доходность капитала различна, но в условиях конкуренции свободный перелив выравнивает альтернативные стоимости различных проектов капитальных вложений. Рыночный спрос на ссудный капитал — это суммарный спрос на денежные средства при той или иной ставке процента. Кривая спроса на ссудный капитал показывает, что по мере снижения нормы процента, при прочих равных условиях, спрос заемщиков на капитал для инвестиций и потребления растет.

Предложение капитала в денежной форме — это предоставление денег в ссуду, совокупность денежных средств, предлагаемых всеми экономическими субъектами при любой возможной ставке процента. Предложение капитала обусловлено тем, что в процессе кругооборота капитала образуются временно свободные денежные средства. Предлагая инвестиционные средства, экономические субъекты несут альтернативные издержки упущенных возможностей, которые тем выше, чем выше предлагаемая ссуда. Основными субъектами предложения капитала являются домашние хозяйства. Кривая предложения ссудного капитала характеризует положительную зависимость между ставкой ссудного процента и предложением денежных средств.

Ценой капитала на рынке капитала выступает ставка ссудного процента. Она представляет собой цену, уплачиваемую собственнику капитала за пользование его денежными средствами в течение определенного периода. Источником уплаты ссудного процента является прибыль, получаемая от использования ссудного капитала. Заемщик, используя заемные средства для инвестиций, получает прибыль, часть которой поступает собственнику заемного капитала в виде ссудного процента, а вторая ее часть образует предпринимательский доход инвестора. Ставка ссудного процента, в конечном итоге, определяет спрос и предложение на рынке ссудного капитала.

Различают

ставку процента номинальную (i)

и реальную (r),

учитывающую уровень инфляции (![]() ):

):

![]() ,

откуда

,

откуда![]() .

Равновесная норма процента определяется

пересечением кривых спроса и предложения

ссудного капитала (рис. 9.1).

.

Равновесная норма процента определяется

пересечением кривых спроса и предложения

ссудного капитала (рис. 9.1).

Точка пересечения кривых спроса на ссудный капитал и его предложения определяют равновесную ставку ссудного процента, при котором объем предлагаемых заемных средств равен объему спроса на заемные средства.

Рыночная ставка ссудного процента зависит от производительности капитала и временного предпочтения.

Рынок ссудного капитала и ссудный процент. Номинальная и реальная ставка процента. Экономические основы дифференциации ставок процента.

Особенностью человеческого поведения является тот факт, что индивид предпочитает сегодняшние блага, пускай и большим, но будущим благам. Эта особенность получила название временного предпочтения. Временное предпочтение — склонность хозяйственных агентов индивидов предпочитать, при прочих равных условиях, реалии сегодняшнего дня будущим благам. Чтобы владелец капитала отказался от его самостоятельного применения сегодня, его необходимо вознаградить за такой отказ.Процент — плата за то, что владелец капитала предоставляет другим возможность сегодняшнего, текущего использования капитала, отказываясь от самостоятельного альтернативного его применения.

Ставка ссудного процента определяется предложением накопленных средств и спросом на заемные средства. Ссудный процент — цена, уплачиваемая собственникам капитала за использование их заемных средств в течение определенного периода. Ссудный процент выражается с помощью процентной ставки (ставки ссудного процента) за год. Ставка ссудного процента — количество денег, которое требуется уплатить за использование одной заемной денежной единицы в год. Ставка ссудного процента рассчитывается:

где r — ставка ссудного процента; R — годовой доход кредитора; К — сумма денежного капитала, отданного взаймы.

Различают номинальную и реальную ставку ссудного процента. Номинальная ставка ссудного процента — ставка ссудного процента, выраженная в денежных единицах по текущему курсу без учета темпов инфляции. Это количество денег, уплаченное за единицу заемного денежного знака за определенный период времени. Номинальная ставка показывает, насколько сумма, которую заемщик возвращает кредитору, превышает сумму, полученную в виде кредита. Реальная ставка ссудного процента — ставка ссудного процента, выраженная в денежных единицах с поправкой на инфляцию. Эта ставка — основная при принятии инвестиционных решений.

На величину ставки ссудного процента влияет ряд факторов:

1. Риск инвестиционного проекта. Риск — неотъемлемая черта рыночной экономики. Предприниматель рискует, когда заключает контракт с новым поставщиком, налаживает производство нового товара, осваивает новый рынок и т. д. Кредитор рискует, когда предоставляет кредит малоизвестной фирме; предоставляет деньги взаймы известной фирме, инвестирующей средства в какой-то новый проект и т. д. Чем выше риск, что заемщик не выплатит ссуду, тем больший ссудный процент будет взимать кредитор.

2. Срок предоставления ссуды. Чем больше срок, на который предоставляется ссуда, тем больше упущенных возможностей по использованию этих средств у кредитора. Иными словами, кредиторы долгосрочной ссуды вынуждены отказываться на длительный срок от альтернативных вариантов вложения капитала. Кроме того, чем больше срок, на который предоставляется ссуда, тем больше вероятность того, что ее не вернут, следовательно, тем больше ставка ссудного процента.

3. Обеспеченность ссуды. Залог — имущество или другие ценности, отданные заемщиком в качестве обеспечения ссуды. Если ссуда заемщиком не возвращается, то кредитор имеет право удовлетворить свое требование из стоимости залога. Залог в обеспечении займа обычно сокращает риск для кредитора» а чем меньше риск, тем меньше будет ставка ссудного процента.

4. Размер предоставляемой ссуды. Ставка ссудного процента на ссуды меньшего размера обычно выше, чем на более крупные. Объясняется это тем, что административно-управленческие расходы в абсолютном выражении как мелкой, так и крупной ссуды одинаковы. Поскольку издержки на оформление любой ссуды равны, то чем меньше ссуда, тем выше должна быть ставка ссудного процента.

5. Налогообложение дохода (процента). Некоторые формы кредита и доходы кредиторов облагаются налогом. Величина налога включается кредитором в состав процента. Иными словами, чем больше величина взимаемого налога, тем больше ставка ссудного процента. Кредитор может отдать предпочтение более низкой ставке ссудного процента по необлагаемому налогом кредиту и отказаться от кредита по более высокой ставке ссудного процента, если полученный доход будет облагаться налогом.

6. Условия конкуренции. Чем больше банков (кредиторов) функционирует на данной территории, тем выше конкуренция между ними и ниже ставка ссудного процента. И наоборот, чем больше банк, чем значительнее его монопольная власть, тем выше оказывается ставка ссудного процента.

Краткосрочный и долгосрочный спрос на инвестиции. Критерий чистой дисконтированной стоимости и долгосрочные инвестиции.

Инвестирование – процесс пополнения капитальных фондов или, другими словами, это процесс вложения средств в увеличение капитальных благ. Фирмы производят инвестирование с целью увеличения получаемой прибыли. Решая вопрос об инвестировании фирма сравнивает затраты на инвестирование с прибылью, полученной в результате инвестирования. В краткосрочном периоде для решения вопроса о выгодности инвестиций следует определять предельную норма чистой окупаемости инвестиций. Предельная норма чистой окупаемости инвестиций:

r-i , где r – предельная норма окупаемости инвестиций, а i – ставка ссудного процента.

Предельная норма окупаемости инвестиций (r) определяется как разница между предельным доходом и предельными издержками инвесторов, выраженными в % от всей массы инвестируемых средств.

До тех пор, пока норма окупаемости больше нормы ссудного процента фирма получает дополнительную прибыль в результате инвестирования. Если i>r, то такой проект убыточен. Фирма предъявляет спрос на рынке денежного капитала, если она может получить от инвестиций предельную норму окупаемости больше ставки процента.

D(r) показывает количество заемных средств, на которые у фирмы есть инвестиционный спрос при любой возможной рыночной ставке процента. Чем выше ставка процента, тем ниже инвестиционный спрос на заёмные средства.

Долгосрочное инвестирование. Допустим фирма производит покупку какого-то оборудования. Срок использования этого проекта несколько лет. Для подсчёта выгодности фирма должна сопоставить стоимость покупки оборудования с ожидаемыми доходами, которые она получит за время службы этого оборудования. Фирма будет получать доходы ежегодно в течение рока службы используемого оборудования. Но ожидаемый доход фирмы, который она рассчитывает получить через год, не равен доходу через два года, три года и так далее. Доход (фиксированная величина) сегодня больше, чем та же сумма, полученная через несколько лет. Трак банки при начислении сложных процентов используют принцип начисления процентов на проценты. Суть этого принципа состоит в том, что денежная сумма, начисленная за год, в конце года добавляется к основной сумме и включается в ту сумму, на которую на следующий год будут начислены проценты. Для определения сегодняшней стоимости ожидаемых в будущем доходов определяют дисконтированную стоимость. Для этого используют принцип дисконтирования. Он противоположен принципу начисления процента на процент.

Vp=Vt\ (1+r)t , где Vp – дисконтированная стоимость ( сегодняшняя стоимость ожидаемого дохода), Vt – ожидаемый в будущем доход, t – временной интервал или срок полезного использования, r – ставка процента. Формула дисконтирования показывает, что чем выше ставка процента, и чем больше срок использования, тем больше разница между будущим доходом и его сегодняшней оценкой. Для принятия решения о долгосрочном инвестировании используют также критерий чистой дисконтированной стоимости – NVp.

NVp=-I+Vt1\(1+r) + Vt2\(1+r)2 +…+Vtn\(1+r)n, где I – величина инвестиций, n – срок службы проекта, r – ставка %, Vt – ожидаемый доход, t – временной интервал.

Условие принятия положительного решения по инвестированию:NVp>0

Рынок ценных бумаг, его структура. Цены и доходы на рынке ценных бумаг.

Ценная бумага – документ строго установленной формы и реквизитов, удостоверяющий совокупность имущественных прав, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении.