- •2. Таблицы основных физических величин и значений, англо-американская система мер

- •Англо-американская система весов и мер

- •3. Классификация пожаров

- •3.1. Классификация пожаров, установленная «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности»

- •3.2. Государственным (гост) и национальным (гост р) стандартами

- •3.3. Пожарно-тактическая классификация пожаров

- •4. Классификация зданий и сооружений, категорирование производственных зон по пожарной опасности

- •4.1. Классификация веществ и материалов по пожарной опасности

- •4.2. Классификация строительных конструкций по степени огнестойкости по пожарной опасности

- •4.3 Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков

- •4.4. Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности

- •4.5. Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности

- •4.6. Категории наружных установок по пожарной опасности

- •5. Опасные факторы пожара и основные параметры пожара

- •5.1. Опасные факторы пожара

- •5.2 Основные геометрические и физико-химические параметры пожара и формулы для их определения

- •5.3. Физико-химические свойства некоторых веществ и материалов

- •5.4. Линейная скорость распространения горения

- •5.5. Воздействие офп на человека и их допустимые значения

- •6. Прекращение (ликвидация) горения.

- •6.1. Условия прекращения горения

- •6.2. Способы прекращения горения

- •6.3. Огнетушащие средства – виды, классификация.

- •6.4. Огнетушащие вещества и материалы

- •7. Параметры тушения пожара

- •7.1. Интенсивность подачи огнетушащих средств

- •7.2. Расходы огнетушащих средств на пожаротушение

- •7.2.1. Расход огнетушащего средства

- •7.2.2. Расход воды из пожарных стволов

- •7.2.3. Нормативные расходы воды, установленные «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности»

- •7.3. Время (периоды) тушения пожара

- •7.4. Площадь тушения (тушение по площади)

- •7.5. Тушение по объёму (объёмное тушение)

- •9. Тактико-технические данные пожарной техники.

- •9.1. Классификация пожарной техники и главные параметры пожарных автомобилей.

- •Структурная схема обозначений пожарных автомобилей:

- •9.2. Тактико-техническая характеристика пожарных насосов

- •9.3. Основные пожарные автомобили

- •9.4. Тактико-технические характеристики основных пожарных автомобилей общего применения

- •9.4.1. Пожарные автоцистерны.

- •9.4.2. Пожарные автоцистерны с лестницей (ацл), пожарные автоцистерны с коленчатым подъемником, пожарно-спасательные автомобили.

- •9.4.3. Пожарных автомобилей первой помощи (апп)

- •9.4.4. Пожарные насосно-рукавные автомобили.

- •9.5. Тактико-технические характеристики основных пожарных автомобилей целевого применения

- •9.5.1. Пожарные автомобили порошкового тушения (ап).

- •9.5.2. Пожарные автомобили пенного тушения.

- •9.5.3. Пожарные автомобили комбинированного тушения.

- •9.5.4. Пожарные автомобили газового тушения.

- •9.5.5. Пожарные автомобили газоводяного тушения.

- •9.5.6. Пожарные автонасосные станции.

- •9.5.7. Пожарные пеноподъёмники.

- •9.5.8. Пожарные аэродромные автомобили.

- •9.6. Тактико-технические характеристики специальных пожарных автомобилей

- •9.6.1. Пожарные автолестницы

- •9.6.2. Пожарные коленчатые автоподъёмники

- •9.6.3. Пожарный аварийно – спасательный автомобиль

- •9.6.4. Пожарные автомобили газодымозащитной службы

- •9.6.5. Пожарные автомобили связи и освещения

- •9.6.6. Пожарные рукавные автомобили

- •9.6.7. Пожарный водозащитный автомобиль

- •9.6.8. Пожарный автомобиль дымоудаления

- •9.6.9. Пожарный штабной автомобиль

- •9.6.10. Автомобиль отогрева пожарной техники

- •9.6.11. Пожарная компрессорная станция

- •9.6.12. Другие типы специальных пожарный автомобилей

- •9.7. Переносные и прицепные пожарные мотопомпы

- •9.8. Сизод и воздушные компрессоры

- •9.8.1. Аппараты дыхательные со сжатым воздухом

- •9.8.2. Аппараты дыхательные со сжатым кислородом

- •9.8.3. Компрессорные установки

- •9.9. Стволы (водяные, пенные, лафетные, генераторы)

- •9.9.1. Стволы ручные

- •9.9.2. Стволы лафетные

- •9.9.3. Стволы лафетные с дистанционным управлением и роботизированные

- •Технические характеристики пожарных роботов на базе лафетных стволов

- •Технические характеристики пожарных роботов на базе лафетных стволов

- •9.10. Рукава (напорные, всасывающие)

- •9.11. Ручные пожарные лестницы.

- •9.12. Средства связи

- •9.13. Специальная защитная одежда

- •9.14. Высокотехнологичные средства тушения и робототехнические комплексы

- •Мобильный робототехнический комплекс разведки и пожаротушения

- •10. Основы расчёта сил и средств для тушения пожаров.

- •10.1. Проведение расчета сил и средств для тушения пожара

- •10.2. Расчёты по забору и подаче воды из противопожарных резервуаров и водоёмов

- •10.2.1. Расчёт гидроэлеваторных систем.

- •10.3. Определение напоров на насосе при подаче воды и раствора пенообразователя на тушение

- •10.4. Проведение расчётов по подаче воды к месту пожара

- •10.4.1. Подача воды в перекачку

- •10.4.2. Подвоз воды автоцистернами

- •10.5. Особенности тушения пожаров на различных объектах

- •10.5.1. Подача воды на тушение в зданияхповышенной этажности

- •10.5.2. Тушение в зданияхповышенной этажности с использованием универсальных стволов.

- •10.5.3.Тушение пожаров нефти и нефтепродуктов в резервуарах

- •10.5.3.Тушение пожаров на открытых технологических установках

- •11. Этапы боевого развёртывания.

- •12. Нормативы по пожарно-строевой подготовке (извлечения).

- •13. Сигналы управления

5. Опасные факторы пожара и основные параметры пожара

5.1. Опасные факторы пожара

Опасными факторами пожара являются факторы пожара, воздействие которых может привести к травме, отравлению или гибели человека и (или) к материальному ущербу.

Опасными факторами, воздействующими на людей и материальные ценности, являются:

- пламя и искры;

- тепловой поток;

- повышенная температура окружающей среды;

- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

- пониженная концентрация кислорода;

- снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

воздействие огнетушащих веществ.

5.2 Основные геометрические и физико-химические параметры пожара и формулы для их определения

Таблица 11

Основные параметры пожара и ОФП

|

№ п/п |

Наименование параметров пожара и ОФП |

Обозначения |

Единицы измерения |

|

1 |

Геометрические параметры |

Обозначения |

Единицы измерения |

|

1.1 |

Площадь пожара, зоны горения и задымления (табл. 12). |

Sп, Sг, Sз * |

м2 |

|

1.2 |

Периметр площади пожара и задымления (табл. 12). |

Pп, Pз * |

м |

|

1.3 |

Фронт площади пожара (направление наиболее интенсивного распространения горения по пожарной нагрузке) (табл. 12). |

Фп * |

м |

|

1.4 |

Объем зоны горения и задымления |

Vг, Vз |

м3 |

|

1.5 |

Площадь обрушения и деформации конструкций, оборудования, технологических аппаратов и коммуникаций . |

Sобр, Sдеф |

м2 |

|

1.6 |

Длина обрушения и деформации конструкций, оборудования, инженерных коммуникаций |

Lобр, Lдеф |

м |

|

1.7 |

Длина и высота факела пламени |

Lф, Hф |

м |

|

1.8 |

Длина фронта, фланга, площади пожара |

Lфр, Lфл |

|

|

1.9 |

Площадь излучающей поверхности факела |

Sиз.ф |

м2 |

|

1.10 |

Положение нейтральной зоны по отношению к нижней части проемов (приточных или приточно-вытяжных) и плоскости пола |

H |

м |

Примечание: в некоторых источниках пожарно – технической литературы могут применяться также следующие обозначения:

площадь пожара, зона горения и задымления – Fп , Fг, Fз;

периметр площади пожара и задымления – Пп ;

фронт площади пожара – Fп.

Длина факела пламени

Lф=C(Vмdф)2/3(1)

где:

Lф – средняя величина длины факела м.

C– коэффициент ≈ 16,4.

Vм– массовая скорость выгорания материалов (см. таблицу 15), кг/(м2с).

dф – характерный линейный размер пожара (основания факела), м.

Высота факела пламени

Hф=Lфsinα(2)

где:

Hф – наблюдаемая высота факела, м.

Lф – средняя величина длины (высоты) факела, м.

α– угол наклона оси факела к горизонту, град.

Площадь излучающей поверхности при пожарах в зданиях

Sиз.ф=KпрLзд×(NэтHэт+0,5Hэт); Kпр=ΣSок/Sст (3)

где:

Sиз.ф – м2.

Kпр – коэффициент.

Lзд – длина здания, м.

Nэт– число горящих этажей в здании, шт.

Hэт– высота одного этажа, м.

ΣSок– суммарная площадь оконных проемов,м2.

Sст– площадь стен фасада здания,м2.

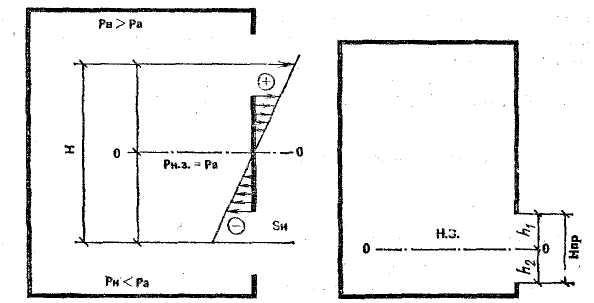

Положение нейтральной зоны по отношению к нижней части проемов (приточных или приточно-вытяжных) и плоскости пола

– при газообмене через открытые нижние (приточные) и верхние (вытяжные) проемы.

Нн.з= НS2вρг / (S2нρв+S2вρг)+0,5Нпр (4)

где:

Нн.з– высота расположения нейтральной зоны от пола, м.

Н – расстояние между центрами приточных и вытяжных проемов (см. рис. 2), м.

Sн,Sв– общие площади соответственно нижних (приточных) и верхних (вытяжных) проемов, а также отверстий, через которые осуществляется газовый обмен (см. рис. 2),м2.

- при газообмене через нижние приточно-вытяжные проемы (отверстия).

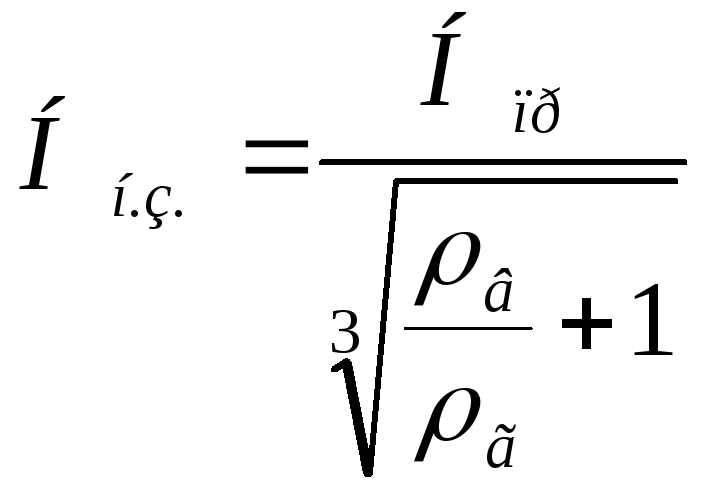

(5)

(5)

где:

ρв, ρг– плотность соответственно наружного воздуха и продуктов сгорания, кг/м3.

Нпр– высота наибольшего приточного проема (см. рис.2 и рис. 3), м.

Рисунок 2. Рисунок 3.

продолжение таблицы 11

|

№ п/п |

Наименование параметров пожара и ОФП |

Обозначения |

Единицы измерения |

|

2 |

Скорость |

|

|

|

2.1 |

Распространения горения по пожарной нагрузке (линейная) |

Vл |

м/с |

|

2.2 |

Скорость роста (увеличения), средняя (табл. 14): |

|

|

|

|

2.2.1. Площади пожара |

VS |

м2/с |

|

|

2.2.2. Периметра площади пожара |

Vp |

м/с |

|

|

2.2.3. Фронта площади пожара (распространения горения по фронту) |

Vф |

м/с |

|

2.3 |

Распространения дыма по лестничным клеткам, шахтам лифтов и другим инженерным коммуникациям |

Vз |

м/с |

|

2.4 |

Восходящих потоков в тепловой конвективной колонке над пожаром при горении на открытом пространстве |

Vк |

м/с |

|

2.5 |

Выгорания пожарной нагрузки: |

|

|

|

|

2.5.1. Массовая |

Vм |

кг/с, кг/(м2с) |

|

|

2.5.2. Объемная |

Vо |

м3/с, |

|

|

2.5.3. Линейная (объемная) при горении жидкости в резервуарах |

Vж |

мм/с, см/ч |

Средняя скорость выгорания:

Массовая (или объемная)

Vм= Мimо/ (τiSп); Vм= МiρсКρсНсл/ τг (6)

где:

Vм– скорость выгорания (см. таблицы 15), кг/(м2с).

Мi– доля сгоревшего материала к определяемому моменту времени.

mо– начальная масса пожарной нагрузки кг,м2.

τi– продолжительность пожара к определяемому моменту времени, с.

Sп– площадь участка пожара, на котором происходит выгорание материала,м2.

ρс– плотность пожарной нагрузки в объеме слоя, кг/м2.

Кρс– плотность распределения пожарной нагрузки в объеме слоя.

Нсл– высота слоя пожарной нагрузки, м.

τг– продолжительность пожара (горения) к моменту убыли начальной массы пожарной нагрузки, равной Мi, с.

Линейная при горении жидкости в резервуаре

Vж=Нж/τг (7)

где:

Vж– линейная скорость выгорания жидкости (см. таблицу 16), мм/с.

Нж– понижение уровня жидкости за время горения, мм.

продолжение таблицы 11

|

№ п/п |

Наименование параметров пожара и ОФП |

Обозначение |

Единицы измерения |

|

3 |

Хронометрические параметры (время) |

|

|

|

3.1 |

Продолжительность свободного развития пожара (до подачи первых средств тушения): |

τсв |

Мин |

|

3.2 |

Время локализации |

τлок |

Мин |

|

3.3 |

Время ликвидации |

τлик |

Мин |

|

3.4 |

Расчётное время тушения |

τр |

Мин |

Свободное развитие пожара (от начала возникновения горения до подачи первых средств тушения)

τсв= τд.с+τсб+τсл+τбр.1; τсл= 60L/Vсл (8)

где:

τд.с – промежуток времени от начала возникновения пожара до сообщения о нём;

τсб– время сбора личного состава боевых расчетов по тревоге – 1 мин.

τсл– время следования подразделений на пожар, мин.

τбр.1– время боевого развертывания подразделения по введению первых средств тушения (ствола, стволов, и др.) – принимается по нормативам пожарно-строевым и опыту тушения пожаров, мин.

L– длина пути следования подразделений от пожарной части до места пожара, км.

Vсл – средняя скорость движения пожарных автомобилей (принимается 45 км/чна широких улицах с твердым покрытием и 25 км/ч на сложных участках), км/ч.

продолжение таблицы 11

|

№ п/п |

Наименование параметров пожара и ОФП |

Обозначения |

Единицы измерения |

|

4 |

Газообмен |

|

|

|

4.1 |

Интенсивность |

Iг.о |

кг /м2 с |

|

4.2 |

Удельный объем газового обмена |

Vг.о |

м3/мин |

|

4.3 |

Скорость газового обмена при пожарах в зданиях |

Vг.о |

м/с |

|

4.4 |

Расход (массовый) приточного воздуха, поступающего в зону горения через открытые проемы или путем инфильтрации |

Gв |

кг/с |

Интенсивность газового обмена:

Iг.о= Gв/ Sп (9)

Gв= μ![]()

где:

Iг.о– Интенсивность газового обмена, кг/(м2с).

Gв– расход приточного воздуха, поступающего в зону горения через открытые проемы или путем инфильтрации, кг/с.

Sп– площадь пожара,м2.

μ – коэффициент расхода воздуха через проемы (щели) 0,62.

g– ускорение свободного падения 9,81, м/с2.

ΔРн– избыточное давление воздуха у наружного ограждения (оконного проема) или в лестничной клетке на уровне дверного проема, Па (кгс/м2).

ρв– плотность наружного воздуха при пожаре (см. таблицу 17), кг/м2.

ΣSпр– суммарная площадь проемов (щелей, отверстий),м2.

Удельный объем газообмена

Vго = Sп Vм Wr ; м3/с(10)

где:

Sп– площадь пожара,м2.

Vм– массовая скорость выгорания, (кг/м2с).

Wг– объёмное количество газообразных масс (воздуха и продуктов сгорания), участвующих в образовании газообмена при сжигании единицы пожарной нагрузки,м3/кг.

Скорость газового обмена при пожарах в зданиях

Vго=![]() (11)

(11)

где:

Vго– скорость газового обмена, м/с.

G– ускорение свободного падения, м/с2.

Δp– перепад давлений в помещении, где происходит пожар, Па (кгс/м2).

ρг– усредненная плотность массы продуктов сгорания с воздухом, кг/м3.

продолжение таблицы 11

|

№ п/п |

Наименование параметров пожара и ОФП |

Обозначения |

Единицы измерения |

|

5 |

Давление |

|

|

|

5.1 |

Полное динамическое ветровое |

Pв |

Па (кг с/м2) |

|

5.2 |

Избыточное ветровое (или разрежение) |

ΔPв |

Па (кг с/м2) |

|

5.3 |

Перепад при пожарах в зданиях |

ΔPпом; ΔPзд |

Па (кг с/м2) |

|

5.4 |

То же, на открытом пространстве |

ΔPн |

Па (кг с/м2) |

|

5.5 |

Избыточное газов в объеме горящего и смежных помещений |

ΔPг |

Па (кг с/м2) |

Ветровое полное динамическое

Рв=ρвV2в/2g(12)

где:

Рв– Па(кгс/м2).

ρв– плотность наружного воздуха (см. таблицу 17), кг/м3.

Vв– скорость ветра, м/с;

g– ускорение свободного падения 9,81, м/с2;

ρг– усредненная плотность массы нагретых продуктов сгорания с воздухом (см. таблицу 17), кг/м3.

Нг– высота восходящего потока газообразных продуктов сгорания, м.

Ветровое избыточное (или разряжение)

ΔРв=КρвV2в / 2g(13)

К – аэродинамический коэффициент;

Перепад при пожарах в зданиях

ΔР1=h1(ρв-ρг) ; ΔР2=h2(ρв-ρг) ΔР1 (14)

где:

h1, h2– расстояние от плоскости равных давлений (Ннз) до центра приточных и вытяжных проемов (см. рис. 3), м.

ΔР1 , ΔР2− перепад давления на уровне приточного и вытяжного проемов (см. рис. 2), Па (кгс/м2).

Перепад при пожарах на открытых пространствах

ΔРн=Нг(ρв-ρг); (15) ΔРн – Па (кгс/м2);

где Нг– высота восходящего потока газообразных продуктов сгорания, м.

продолжение таблицы 11

|

№ п/п |

Наименование параметров пожара и ОФП |

Обозначения |

Единицы измерения |

|

6 |

Плотность |

|

|

|

6.1 |

Теплового потока: |

|

|

|

|

6.1.1 Падающего на поверхность облучаемого материала (объекта) |

q т.п |

Вт/м2 |

|

|

6.1.2 Критического, вызывающего возгорание пожарной нагрузки |

qкр |

Вт/м2 |

|

6.2 |

Дыма, снижающая видимость в горящем и смежных помещениях, при освещении электрическим фонарем: |

ρд |

кг/м3 |

|

|

6.2.1 До 3 м (большая) |

ρд.б |

- |

|

6.2.2 От 3 до 6 м (средняя) |

ρд.ср |

- | |

|

6.2.3 От 6 до 12 м (слабая) |

ρд.сл |

- |

Плотность теплового потока

qт.п = β Vм Sп Qн /(3,6ΣSт.о)(16)

где:

qт.п– Вт/м2, кДж/(м2ч).

β – коэффициент химического недожога (см. таблицу 18) 0,8-1,0.

Vм– массовая скорость выгорания (см. таблицу 15), кг/(м2ч).

Sп– площадь пожара в помещении,м2.

Qн– низшая массовая теплота сгорания (см. табл. 15 и табл. 16), кДж/кг.

ΣSт.о– суммарная поверхность теплообмена (стен, перекрытия, пола, колонн и т. д.),м2.

продолжение таблицы 11

|

№ п/п |

Наименование параметров пожара и ОФП |

Обозначения |

Единицы измерения |

|

7 |

Пожарная нагрузка |

|

|

|

7.1 |

Масса (количество) |

мп.н. |

кг/м2 |

|

7.2 |

Потеря массы (выгорание) |

Mп.н. |

кг |

|

7.3 |

Доля потери массы (выгорания) в любой момент времени |

Mi |

кг/кг, м3/м3 |

|

7.4 |

Средняя плотность |

Ρп.н |

кг/м3 |

|

7.5 |

Плотность распределения по высоте слоя и площади помещения (земельного участка) |

K ρo |

- |

|

7.6 |

То же, и суммарной площади отдельных участков помещения или территории (сосредоточения) |

K ρc |

- |

Масса (количество)

mп.н = mо / Ѕпол; ; mп.н = mо / Ѕуч (17)

где:

mп.н – масса горючих и трудногорючих материалов (пожарной нагрузки), кг/м2.

mо– масса пожарной нагрузки, распределенная по всей площади помещения или отдельных участков кг.

Ѕпол– площадь пола помещения,м2.

Ѕуч– площадь участка,м2.

Потеря массы (выгорание)

Мп.н= Gв τг;; Мп.н= Ѕп Vм τг; Мп.н= Ѕп Vо τг; Мп.н= Vм τг; Мп.н= Vо τг.(18)

где:

Gв – расход приточного воздуха в помещении, где происходит пожар, кг/с, м3/с.

τг– продолжительность горения (пожара), с.

Ѕп– площадь пожара в зоне горения,м2.

Vм– массовая скорость выгорания (см. табл. 15 и табл. 16) кг/(м2с), кг/с.

Vо– объемная скорость выгорания (см. таблицу 16)м3/(м2с),м3/с.

Мп.н– масса сгоревшей пожарной нагрузки кг,м3.

mо– начальная масса пожарной нагрузки кг,м3.

Мп.н– потеря (убыль) массы пожарной нагрузки при пожаре кг,м3

Доля потери массы (выгорания) в любой момент времени

Мi= Мп.н / mо(19)

Плотность распределения по высоте слоя и площади помещения (земельного участка)

Кρо= mо/(ρоНслЅпол) (20)

где:

mо– масса пожарной нагрузки, распределённая по площади помещения или отдельного участка, кг.

ρо– средняя плотность материалов, входящих в состав пожарной нагрузки, кг/м3.

Нсл– средняя высота слоя пожарной нагрузки, м.

Ѕпол– площадь пола помещения или отдельного участка,м2.

Плотность распределения по высоте слоя и суммарной площади отдельных участков помещения или территории (сосредоточенная нагрузка)

Кρс = mо/(ρс Нсл ΣSуч)(21)

где ΣSуч– суммарная площадь участков, на которых распределена пожарная нагрузка,м2.

продолжение таблицы 11

|

№ п/п |

Наименование параметров пожара и ОФП |

Обозначения |

Единицы измерения |

|

9 |

Температура пожара |

|

|

|

9.1 |

Факела пламени при горении на открытом пространстве |

Тф |

оС, (К) |

|

9.2 |

Среднеобъёмная среды в горящем помещении |

Тср |

оС, (К) |

|

9.3 |

Продуктов сгорания на выходе из очага горения |

Тг |

оС, (К) |

|

9.4 |

Температурный режим (изменение температуры во времени и в пространстве) |

Тτ |

оС, (К) |

|

10 |

Теплота пожара (количество излучаемой теплоты, интенсивность излучения факела пламени) |

Qп qф |

Вт/м2, кДж/(м2ч) |

Теплота пожара

Qп=QнVмβ (22)

где:

Qп– количество тепла, выделяемого в единицу времени с единицы площади пожара (см. таблицу 15 и таблицу 16) Вт/м2, кДж/.

Qн– низшая теплота сгорания горючих веществ и материалов, кДж/кг.

Vм – массовая скорость выгорания пожарной нагрузки, кг/м2 ч.

β – коэффициент химического недожога (см. таблицу 18).

Таблица 12

Формулы для определения основных геометрических параметров пожара в зависимости от его формы

|

Определяемая |

Форма площади пожара | ||

|

круговая |

угловая |

прямоугольная | |

|

Площадь пожара |

Sп = πR2 Sп = 0,785 D2 |

Sn = 0,5 αR2 |

Sп=ab При развитии в двух направлениях Sп=a(b1+b2) |

|

Периметр пожара |

Рп=2 πR |

Рп=R (2+α) |

Рп=2(a+b) При развитии в двух направлениях Рп=2[a+(b1+b2)] |

|

Фронт пожара |

Фп=2πR |

Фп=αR |

Фп=na |

Таблица 13

Формулы для определения площади пожара в зависимости от формы, продолжительности и скорости распространения горения

|

Время распространения горения, мин |

Уравнение площади пожара при распространении горения по форме | ||

|

круговой |

угловой |

прямоугольной | |

|

τ1≤10 |

Sп = π (0,5Vл. τ1)2 |

Sп =0,5α(0,5Vл τ1)2 |

Sп =nα0,5Vл τ1 |

|

τ1>10 τ2 =τcв-10 |

Sп = π (5Vл.+ Vл τ2)2 |

Sп =0,5α(5Vл+ Vлτ2)2 |

Sп =nα(5Vл+ Vлτ2) |

|

τ п = τ –(10+ τ 2) |

Sп = π (5Vл+ +Vлτ2+0,5Vл τп)2 |

Sп =0,5α(5Vл+ +Vлτ2+0,5Vл τп)2 |

Sп =nα(5Vл+ Vлτ2+0,5Vл τп) |

Примечание:

τ1, τ2 – продолжительность распространения горения от начала его возникновения, мин;

τсв – продолжительность распространения горения от начала его возникновения до подачи первых средств тушения (свободное развитие пожара), мин;

τп – продолжительность локализации пожара по площади τлок, мин;

п – количество направлений распространения пожара при одинаковом значении линейной скорости. При различных значениях линейной скорости распространения горения общая площадь определяется суммой площадей пожара на каждом направлении

α – угол, внутри которого происходит развитие пожара, рад (1 рад = 57о).

Графические иллюстрации возможных простых форм пожаров приведены на рисунках 6 и 7.

Таблица 14

Формулы для определения скорости роста площади, периметра и фронта пожара

|

|

Уравнение скорости роста площади, периметра и фронта пожара | ||

|

круговой |

угловой |

прямоугольной | |

|

Скорость роста площади пожара |

Vs= Sп/τ | ||

|

Vs=πV2лτ |

Vs=0,5αV2лτ |

Vs=naVл | |

|

Скорость роста периметра пожара |

Vp=Рп/τ | ||

|

Vp=2π Vл |

Vp=Vл(2+α) |

Vр=2b/τ Vр =2Vл | |

|

Скорость роста фронта пожара |

Vф=Фп/ τ |

He изменяется | |

|

Vф=2π Vл |

Vф= α Vл | ||