13. Живопись Франции XIX века

Французскую художественную школу на рубеже 17-го и 18-го века можно назвать ведущей европейской школой, именно во Франции в то время зародились такие стили искусства, как рококо, романтизм, классицизм, реализм, импрессионизм и постимпрессионизм.

|

Ж. О. Фрагонар. «Качели». 1767 г. |

В стиле рококо работали Франсуа Буше, Антуан Ватто, Жан Оноре Фрагонар.

|

Жак-Луи Давид. «Клятва Горациев». 1784 г. |

В стиле классицизма работали Жан Батист Грёз, Никола Пуссен, Жан Батист Шарден, Жан Доминик Энгр, Жак-Луи Давид.

|

Эжен Делакруа. Свобода, ведущая народ. 1830 г. |

В стиле романтизма работали Франсиско де Гойя, Эжен Делакруа, Теодор Жерико, Уильям Блейк.

|

Эдуар Мане. Завтрак в мастерской. 1868 г.

|

Рождение реализма в живописи чаще всего связывают с творчеством французского художника Гюстава Курбе, открывшего в 1855 г. в Париже свою персональную выставку «Павильон реализма», хотя ещё до него в реалистической манере работали художники барбизонской школы Теодор Руссо, Жан-Франсуа Милле, Жюль Бретон. В 1870-е гг. реализм разделился на два основных направления - натурализм и импрессионизм.

Реалистическая живопись получила большое распространение по всему миру. В стиле реализма остросоциальной направленности в России 19-го века работали передвижники.

|

Клод Моне. Впечатление. Восход солнца. 1872 г. |

В стиле импрессионизма работали Эдгар Дега, Эдуард Мане, Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар, Жорж Сёра, Альфред Сислей и другие.

|

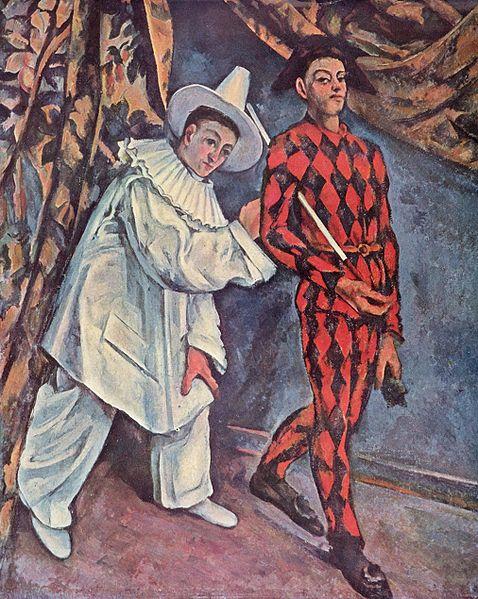

Поль Сезанн. «Пьеро и Арлекин». 1888 г. |

Постимпрессионизм дал начало таким направлениям искусства, как экспрессионизм, символизм и модерн.

В стиле постимпрессионизма работали Винсент Ван Гог, Поль Гоген, Поль Сезанн, Тулуз-Лотрек.

Рассмотрим подробнее импрессионизм и постимпрессионизм на примере творчества отдельных мастеров Франции 19-го века.

|

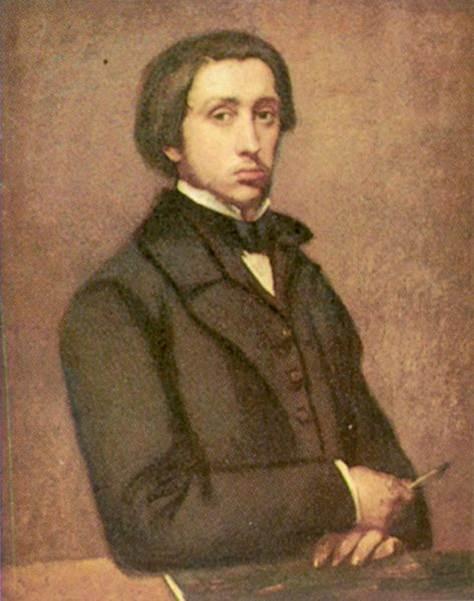

Эдгар Дега. Автопортрет. 1854—1855 гг. |

Начав со строгих по композиции исторических картин и портретов, Дега в 1870-е годы сблизился с представителями импрессионизма и обратился к изображению современной городской жизни – улиц, кафе, театральных представлений.

В картинах Дега динамичная, часто асимметричная композиция, точный гибкий рисунок, неожиданные ракурсы, активность взаимодействия фигуры и пространства тщательно продуманны и выверены.

|

Э. Дега. Ванная. 1885 г. |

Излюбленная техника пастели позволяла Эдгару Дега наиболее полно проявить свой талант рисовальщика. Насыщенные тона и «мерцающие» штрихи пастели помогали художнику создать ту особенную красочную атмосферу, ту переливчатую воздушность, которая так отличает все его работы.

|

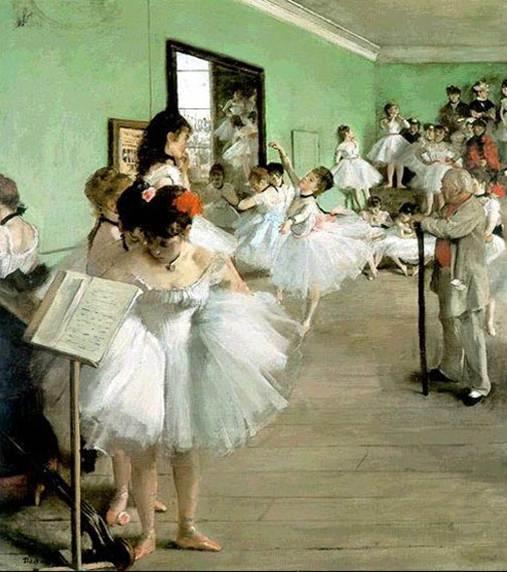

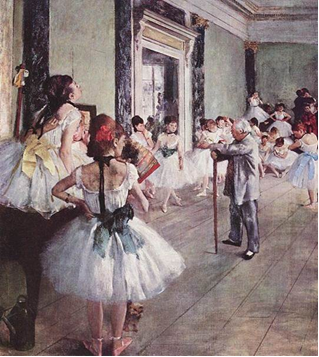

Э. Дега. Балетная школа. 1877 г.

Э. Дега. Урок танцев. 1873-1875 гг. |

Эдгара Дега можно назвать тонким колористом, его пастели удивительно гармоничны, то нежные и светлые, то построенные на резких цветовых контрастах. Манера Дега отличалась удивительной свободой, он накладывал пастель смелыми, ломаными штрихами, иногда оставляя проступающий сквозь пастель тон бумаги или добавляя мазки маслом или акварелью. Цвет в картинах Дега возникает из переливчатого сияния, из струящегося потока радужных линий, рождающих форму.

Поздние работы Дега выделяются интенсивностью и богатством колорита, которые дополняются эффектами искусственного освещения, укрупненными, почти плоскостными формами, стеснённостью пространства, придающей им напряженно-драматический характер. В этот

|

Э. Дега. Голубые танцовщицы. 1897 г.

|

|

Другие известные произведения Эдгара Дега: |

|

«Причесывающаяся женщина», «Балетная школа», «Звезда балета», «Финал арабеск», «Балерины на поклонах».

|

|

П. О. Ренуар. Автопортрет. 1875 г.

|

|

П.О.Ренуар. Лягушатник. 1869 г.

|

|

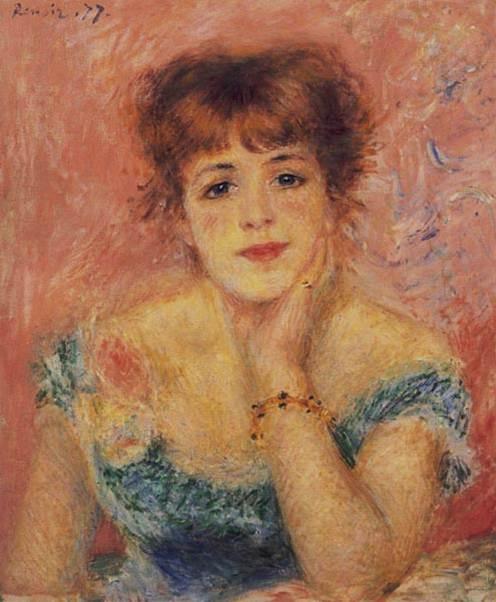

П. О. Ренуар. Портрет актрисы Жанны Самари. 1877 г.

|

|

П. О. Ренуар. Обнажённая в солнечном свете. 1876 г. |

Надо отметить, что использование зеленого, желтого, охры, розового и красного тонов для изображения кожи шокировало публику того времени, неподготовленную к восприятию того факта, что тени должны быть цветными, наполненными светом.

В 1880-х годах в творчестве Ренуара начинается так называемый «энгровский период». Наиболее известное произведение этого периода — «Большие купальщицы». Для построения композиции Ренуар впервые стал использовать наброски и эскизы, линии рисунка стали чёткими и определёнными, краски утратили прежнюю яркость и насыщенность, живопись в целом стала выглядеть сдержанней и холоднее.

В начале 1890-х годов в ренуаровском искусстве происходят новые перемены. В живописной манере появляется переливчатость цвета, отчего этот период иногда именуют «перламутровым», затем этот период уступает место «красному», названному так из-за предпочтения оттенкам красноватых и розовых цветов.

|

Другие известные произведения Пьера Огюста Ренуара: |

|

«Бал в ле Мулен де ла Галетт», «Танец в Буживале», «Регата близ Аржантея», «Обнаженная (Анна)», «Большие купальщицы», «Девушки у рояля», «Габриэль в красной блузе», «Читающая девушка», «Девочка с лейкой».

|

|

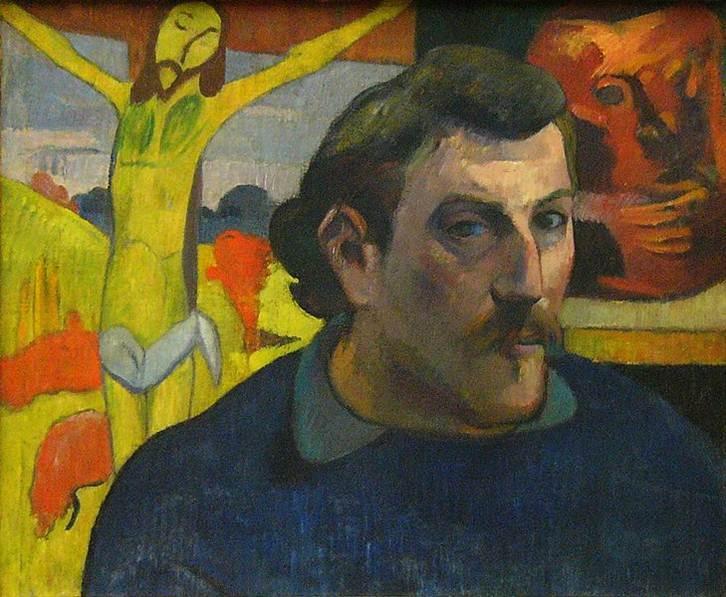

П. Гоген. Автопортрет на фоне «Жёлтого Христа». 1889 г.

|

|

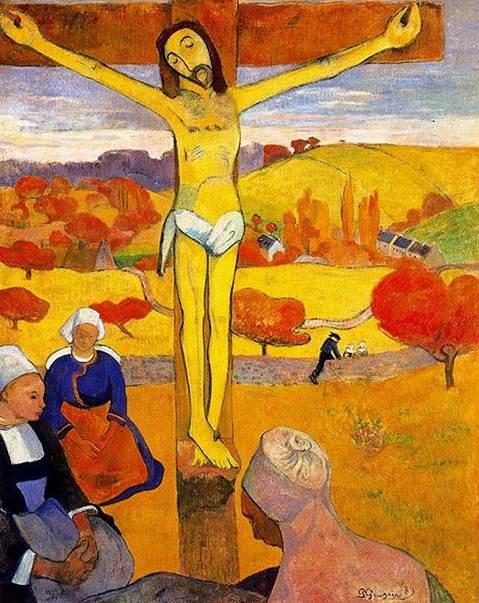

П. Гоген. Жёлтый Христос. 1889 г. |

На картине «Жёлтый Христос» Гоген изобразил распятие на фоне типичного французского сельского пейзажа, страдающий Иисус окружён тремя бретонскими крестьянками. Умиротворение разлитое в воздухе, спокойные покорные позы женщин, насыщенный солнечным жёлтым цветом ландшафт с деревьями в красной осенней листве, крестьянин занятый вдали своими делами, не могут не входить в конфликт с тем, что происходит на кресте. Окружение резко контрастирует с Иисусом, на лице которого отображается та стадия страдания, которая граничит с апатией, безразличием ко всему его окружающему. Противоречие безграничных мук принимаемых Христом и «незамечаемость» этой жертвы людьми – вот главная тема этого произведения Гогена.

|

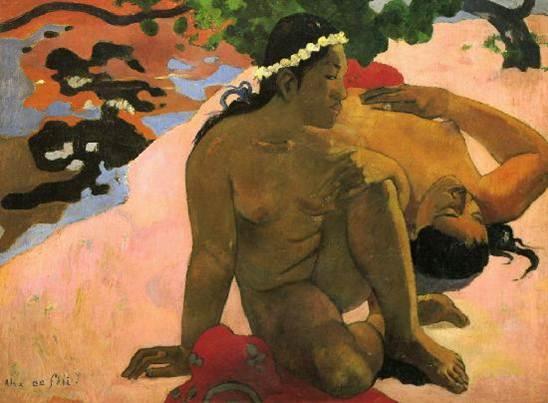

П. Гоген. А, ты ревнуешь? 1892 г.

|

на берегу две сестры - они только что искупались, и теперь их тела раскинулись на песке в непринуждённых сладострастных позах - беседуют о любви, одно воспоминание вызывает раздоры: «Как? Ты ревнуешь!».

В живописи сочной полнокровной красоты тропической природы, естественных, неиспорченных цивилизацией людей, Гоген изображал утопическую мечту о земном рае, о жизни человека в гармонии с природой. Полинезийские полотна Гогена напоминают панно по декоративности цвета, плоскостности и монументальности композиции, обобщённости стилизованного рисунка.

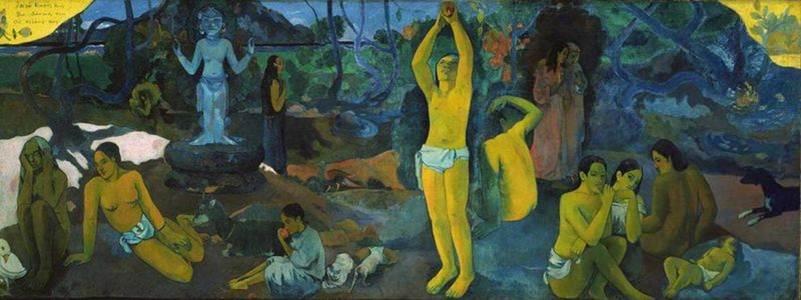

П. Гоген. Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идём? 1897-1898 гг.

Картину «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идём?» Гоген считал возвышенной кульминацией своих размышлений. По замыслу художника картину нужно читать справа налево: три основные группы фигур иллюстрируют вопросы, поставленные в названии. Группа женщин с ребёнком в правой части картины представляют начало жизни; средняя группа символизирует ежедневное существование зрелости; в крайней левой группе Гоген изобразил человеческую старость, приближение к смерти; голубой идол на дальнем плане символизирует потусторонний мир. Эта картина является вершиной в новаторском постимпрессионистском стиле Гогена; в его стиле сочеталось чёткое использование красок, декоративность цветового и композиционного решения, плоскостность и монументальность изображения с эмоциональной выразительностью.

Творчество Гогена предвосхитило многие черты складывавшегося в этот период стиля модерн и оказало влияние на становление мастеров группы “Наби” и других живописцев начала XX века.

|

Другие известные произведения Поля Гогена: |

|

«Женщина с цветком», «Забава злого духа», «Дух мёртвых не дремлет», «Больше никогда», «Две девушки», «Женщины Таити», «На побережье», «День святых», «Когда же замуж?».

|

|

В. Ван Гог. Автопортрет. 1889 г. |

|

В. Ван Гог. Едоки картофеля. 1885 г. |

|

В. Ван Гог. Мост де л'Англуа. 1888 г. |

В 1888 году Ван Гог переехал в Арль, где окончательно определилось своеобразие его творческой манеры. Пламенный художественный темперамент, мучительный порыв к гармонии, красоте и счастью и, одновременно, страх перед враждебными человеку силами, находят воплощение то в сияющих солнечными красками юга пейзажах («Жёлтый дом», «Жатва. Долина Ла-Кро»), то в зловещих, напоминающих ночной кошмар образах («Ночная терраса кафе»); динамика цвета и мазка

|

В. Ван Гог. Ночная терраса кафе. 1888 г. |

Напряжённая работа Ван Гога в последние годы сопровождалась приступами душевной болезни, которая привела его в больницу для душевнобольных в Арле, затем в Сен-Реми (1889–1890) и в Овер-сюр-Уаз (1890), где он покончил жизнь самоубийством. Творчество двух последних лет жизни художника отмечено экстатической одержимостью, предельно обострённой экспрессией цветовых сочетаний, резкими сменами настроения – от исступлённого отчаяния и мрачного визионерства (“Дорога с кипарисами и звездами”) до трепетного чувства просветления и умиротворения (“Пейзаж в Овере после дождя”).

|

В. Ван Гог. Ирисы. 1889 г.

|

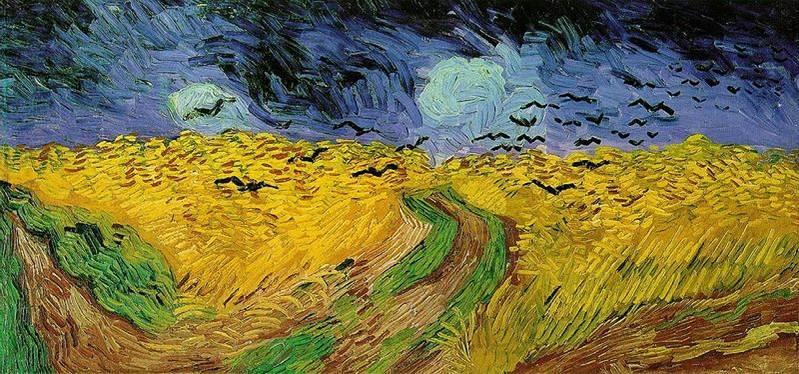

В. Ван Гог. Пшеничное поле с воронами. 1890 г.

«Пшеничное поле с воронами» — картина Ван Гога, написанная художником в июле 1890 года и являющейся одной из самых знаменитых его работ. Картина была закончена предположительно 10 июля 1890 года, за 19 дней до его смерти в Овер-сюр-Уазе. Существует версия, что Ван Гог покончил жизнь самоубийством в процессе написания данной картины (выйдя на пленэр с материалами для рисования, выстрелил в себя из пистолета, приобретённого для отпугивания птичьих стай, в область сердца, затем самостоятельно добрался до лечебницы, где и скончался от потери крови).

|

Другие известные произведения Винсента Ван Гога: |

|

«Лодки в Сен-Мари», «Подсолнухи», «Звёздная ночь над Роной», «Церковь в Овер-сюр-Уаз», «Ресторанчик на Монмартре», «Прогулка заключенных», «Хижины в Овере». |